Тех же щей, только Жижек влей

Александр Скидан:

У меня самые счастливые впечатления от фильма. Он построен по классическому сценарию, есть даже катарсис в сцене из «Последнего искушения Христа». Прощание с большим Другим. Для меня в этом был очень сильный освободительный момент. История попыток освобождения от идеологического гнета очень длинная, и в этом фильме идеология отметается не просто потому, что это идеология, и якобы уже поэтому она отвратительна. Это фильм о мечтах. В этом тонкость. О том как рознятся мечты. И было бы интересно начать наш разговор с того, как градации мечты, тонкие различия между «плохими» и «хорошими» мечтами, определяются в этом фильме. Потому что, с одной стороны, мне это кажется банальным, а с другой — именно в этой банальности высказывания открывается какая-то свобода.

Александр Погребняк:

Первый фильм Жижека начинался с цитаты из «Одержимых» — девушка прощается со своим парнем и видит проходящий перед ней поезд, в котором богатые люди развлекаются, танцуют, пьют. Жижек комментирует: в этом и есть суть кино — наши мечты визуализируются на экране. Но первый фильм скорее предвосхищает, ключевые идеи Жижека перенесены на экран именно в этой картине. Тем более жаль, что некоторые тонкости исчезли. Для меня, например, очень важным является различие между тоталитаризмом сталинского типа и тоталитаризмом гитлеровского типа. Жижек пишет, что при всем эмоциональном сходстве оценок сталинизма и гитлеризма все-таки нельзя игнорировать одно важное различие: в сталинских процессах при всем их театральном цинизме, тем не менее, требовалось признание обвиняемым своей исторической вины. Таким образом сталинский тоталитаризм укладывался в парадигму просвещения, отсылая к человеческому субъекту.

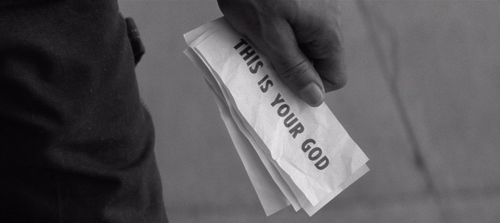

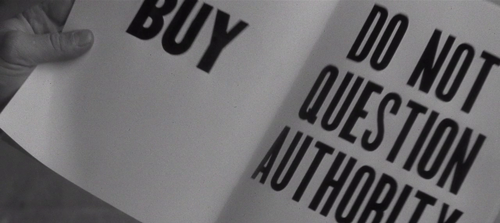

Чужие среди нас. Реж. Джон Карпентер, 1988

Скидан:

Когда ты признаешься, ты подразумеваешь, что какая-то истина еще существует.

Погребняк:

Конечно. В данном дискурсе субъект и истина — нерасторжимая вещь, в то время как гитлеровский тоталитаризм с его антисемитизмом предполагает, что еврей виновен по определению, без всякой истины. Это различие мне кажется очень важным и существенным. Из фильма оно исчезло.

Скидан:

Я помню его статью, где была очень любопытная полемика с Ханной Арендт, которая во многом ответственна за популярность термина «тоталитаризм», который как бы покрывает все… А на самом привносит много путаницы. Это очень важная, существенная вещь, которая в фильм не вошла, но, может быть, Жижек и не ставил такой цели. Мне показалось, что в данном случае фокус был скорее на том, как работает идеология в современном, уже как бы пост-идеологическом мире. Поэтому он не вдается ни в подробности жизни маоистского Китая с его Культурной революцией, ни в тонкости сталинского ГУЛАГа.

Артемий Магун:

А я не очень понял, зачем этот фильм снимался. И тем более, что мы тут делаем. Надо было снять фильм про нас. Мы бы тоже выступили, показали картинки свои любимые. Мне кажется, было бы лучше. Но, если уж мы тут Жижека обсуждаем, то я бы хотел сказать о том, что не понимаю, как у него всё сочетается. Вы правильно говорите: у него много разных идей, но они здесь просто перечислены. Мне кажется, с убедительным анализом «Челюстей» (акула здесь вообще не при чем), нужно было как-то объединить сюжет про страхи, которые испытывают люди. Это могла быть не акула, а крокодил, «Титаник», Сталин, Гитлер. Какая разница? Мне кажется, в каждом кадре фильма Жижек присутствует как некий трансцендентальный субъект, который связывает между собой совершенно несвязанные идеи и фрагменты, которые приходят ему в голову. В результате он предлагает от этого освободиться и намекает на то, что кроме его собственной фигуры там ничего нет. То есть, я шучу, конечно. Но вот есть Жижек и его собственная роль: он переодевается во всякие костюмы, как в фильме Гайдая про Дерибасовскую, помните, там был тоже тиран, который переодевался. Ясно, что он играет роль авторитета, который дает нам авторитетные истолкования. А потом еще говорит, что Большого Другого нет…

Чужие среди нас. Реж. Джон Карпентер, 1988

Скидан:

Контр-гайдаевский ход абсолютно.

Магун:

В своем творчестве он все время играет такого хулигана, что ли. Клоуна. Шутит все время. Когда у нас выступал, предлагал меня несколько раз во время доклада в концлагерь отправить. Это не случайные шутки. Не является ли вся эта критика идеологии попыткой тиранически говорить от ее имени? Он разоблачает фигуру Приказа и тем самым ее присваивает. И это ему очень нравится.

Погребняк:

У него в ряде текстов проходит мысль, уже ставшая попсовой: один из возможных способов бороться за идеологию — это ее воспринимать буквально и в каком-то смысле пародировать. Но в чем теоретический смысл?

Скидан:

Мне кажется, не нужно пытаться найти в фильме новое высказывание. Если вы читали книги Жижека, Альтюссера и Лакана, то, конечно, вряд ли из этого фильма можно что-то новое почерпнуть. Он абсолютно обезоруживает своей тривиальностью, и это прекрасно, это работает. Оказывается, действительно можно сделать такой путеводитель по мировому кинематографу. Жижек не претендует на то, что сделает что-то сверхсложное. Это не археология. Он цитирует несколько раз Беньямина, но не понимает историю так, как понимал ее Беньямин: как тигриный прыжок в прошлое. Он сводит воедино фрагменты современного чувственного опыта, работая с архивом кинематографа. Жижек нашел очень демократичную форму реактуализации кинематографического архива через политическую оптику. Он любит голливудское кино. Что ж, почему бы нет?

Погребняк:

Как-то Жижек сказал: только отщепенцы-интеллектуалы любят итальянский неореализм, а любой мыслящий человек понимает, что если Италия что-то и дала кино, то это — пеплумы, фильмы ужасов и эротика.

Зритель:

Можно задать вопрос, чтобы вернуться к фильму? В фильме нет определения идеологии, дефиниции нет, но она предстает не в таком уж симпатичном виде. Вопрос такой: а можно ли вообще без идеологии? Может ли какой-то дискурс существовать вне идеологии? Можно ли мыслить без идеологии?

Скидан:

Мне кажется, что у Жижека в этом фильме успешно показаны механизмы идеологии, например, как левая идеология в определенных исторических ситуациях смыкается с ультраконсервативной правой идеологией, лишь выдавая себя за левую. Жижек не стесняется это показать. Он цитирует Лени Рифеншталь, показывает восхождение Гитлера к власти, касается антисемитского мифа и идеологии национального единства, он показывает, насколько это близко многим вещам в коммунистической идеологии. Жижек не надевает на себя паранджу: ах, есть какая-то левая идеология, которая как бы вне этой логики.

Зритель:

Жижек говорит про желания. Про мечты. Я хотел понять, различает ли он эти вещи? Меня удивила его мысль о том, что революция, например, революция 1917 года, погибла из-за изменения условий, но не желаний. У меня вопрос: если он стоит на марксистских позициях, то, как у него выходит, что желания независимы от окружения человека, социального, политического, в конечном итоге, физиологического…

Скидан:

Хороший вопрос.

Чужие среди нас. Реж. Джон Карпентер, 1988

Погребняк:

Меня тоже зацепила мысль о том, что мало поменять общественную структуру. Общественная структура может поменяться, но есть еще субъективный остаток, который не вписывается в структуру, и его надо обязательно сохранять. Здесь — любопытный ход, в общем-то, напрашивающийся. Жижек четко указывает на позицию субъекта революционного — это субъект истерический. Забавно, что и себя в своей дилогии Жижек определяет как извращенца. Его позиция двусмысленна: извращенец в данном случае определяется как существо консервативное. Как мы знаем, одна из главных идеологем капиталистического общества — фетишизм. Фетиш — это не только бутылка Кока-Колы, но и сама структура. Нам легче представить себе метеорит, который уничтожит все на Земле, чем малейшие изменения в экономических структурах или в правах собственности. Определенные вещи в нашем сознании настолько фетишизированы, что мы на них держимся. Они позволяют нам относиться к совершенно катастрофическим событиям как к чему-то, что не так уж и страшно. Главная идея Жижека состоит в том, что история ХХ века показала: нельзя марксизм и вообще «левую» идеологию сводить исключительно к тезису об изменении структуры или объективных обстоятельств. Революционность капитализма, про которую Жижек пишет, как раз в этом поле и работает. Внутренние изменения в капитализме, его вечный кризис, приводят к постоянному обновлению структуры, но общее идеологическое содержание этих перемен в том, что фетиши становятся все более персональными, все более тонкими. Вместо одной акулы на всех, мы получаем множество персональных страхов. Единственное, что можно противопоставить фетишистскому извращенному субъекту, которого Жижек пародирует, это истерический субъект. Разыгрывается последний исторический ресурс — определенным образом, с точки зрения кино, понятое христианство. Бог сам отрицает себя, упраздняет себя как некую фетишистскую структуру. Идея состоит не в том, чтобы все разговоры о структуре и объективных обстоятельствах вынести за скобки, а в том, что их просто недостаточно. Но с этим работает капитал. Единственное, что этому можно противопоставить, как я понял Жижека, это истерическая позиция, контрфетишизм.

Скидан:

И она подразумевает сомнение. Я сомневаюсь, что мой Отец — это Бог, что Бог — это Отец, и я остаюсь один. В этой свободе возможно все, любой уклонизм. Цитируя «Последнее искушение», он вкладывает в это сильный историко-материалистический посыл, который с точки зрения ортодоксального марксизма тоже не комильфо. Абсолютное недоверие к любым авторитетам должно распространяться и на самый авторитарный или авторитетный текст — на самого Маркса.

Магун:

Жижек тут как дьявол выступает…

Скидан:

Фильм начинается и заканчивается двумя мусорными контейнерами. Это отсылка к доминирующему сегодня историцистскому, архивному дискурсу. Когда мы рассматриваем всё как нечто архивированное, сданное в архив, обеззараженное. Он крышку приподнимает и показывает, что вирус жив. Вопрос в том, как мы в этой свободе радикализуем христианское послание. И здесь, конечно, возможно все. В том числе, и ирония.

Зритель:

Мечта и желание — как они соотносятся? Это синонимы?

Скидан:

Фантазм организует и поддерживает желание. Но само желание — это нехватка.

Зритель:

Тогда нельзя говорить «желание свободы»? Можно говорить «мечта о свободе»?

Скидан:

Желание свободы — это в ортодоксальном психоанализе как-то странно. Желание вообще имеет объект. Есть психоаналитики в зале? Жижек использует это словосочетание, вы правы, в метафорическом смысле. Он не вдается в своем фильме в эти тонкости.

Мне также показалась довольно любопытной и неожиданной мысль Жижека о том, что катастрофическое событие может работать как некий фальшь-канализатор, который сдвигает логику желания. Как в «Титанике»: герои встретились, поняли, что между ними нет ничего общего, страсть обнаруживает свою пустоту, чистую линию желания, и вдруг возникает внешняя событийная ситуация, которая взрывает все, не позволяя персонажам осознать патологическую нехватку, узнать себя.

Магун:

Еще смешная мысль про вторжение в Прагу в 1968 году.

Скидан:

Да, про вторжение в Прагу, про «Титаник», про инопланетян. Очень простая, но гениальная структура отклонения желания. То же самое с нацизмом. Существует некое сложное, внутреннее напряжение, когда желание ищет некое другое Я, или Другого, и оно должно столкнуться с собственной пустотой, но современное искусство, жизнь современная не дает ему столкнуться с этим узнаванием, предлагая взамен этого технокатастрофу. А это позволяет сохранить статус-кво. Это очень любопытная мысль. Сама история не позволяет нам радикализовать сомнение, столкнуться с радикальным одиночеством, с пустотой Другого и с пустотой собственного желания. А нам подсовывают катастрофические события, в них есть момент зрелищности, спектакулярности, и на этом спекулирует уже в экономическом смысле не только современное искусство, но и экономика. Капитализм как гаджет использует желание, встраивая его в свои машины капитализации воспроизводства. Желание уже куда-то подключено, всегда есть розетка, даже если это катастрофа. Меня эта мысль, честно говоря, цапанула.

Чужие среди нас. Реж. Джон Карпентер, 1988

Погребняк:

И это, кстати, ответ на вопрос, потому что природная или техногенная катастрофа — это и есть мечта. Когда мы говорим «мечта», мы обычно думаем о чем-то розовом, но в данном случае мечта или фантазия — это нечто, что выражает парадоксальное желание, но не дает желанию осуществиться, дойти до конца. В этом смысле мечта есть предательство желания. Это не история вмешивается, не давая нам дойти до конца, а природа. Не случайно все катастрофы носят характер вторжения каких-то природных объектов: акула, айсберг, даже танки на улицах Праги выглядят, как жуки огромные. Природа — одна из ипостасей Большого Другого, наше архаическое прошлое, в которое мы сбегаем, когда боимся исполнения своего собственного желания.

Скидан:

Есть знаменитое высказывание Беньямина о том, что ортодоксальный марксизм рассматривает революцию как паровоз, локомотив истории. Хотя, на самом деле, это стоп-кран. Повседневная наша жизнь — это поезд, который летит просто в бездну. А революция — это стоп-кран.

Магун:

Беньямин как раз критикует нацистов, Юнгера в частности, за то, что они так любят катастрофы, насилие… Он сравнивает их со школьником, который когда-то сделал много ошибок на странице и ставит кляксу зачеркивая сразу все. От этого, говорит он, и их любовь к войне. Они просто знают, что у них ничего не получается, и все взрывают. У Беньямина нет однозначной оценки этих стоп-кранов. Он рекомендует то, что Лакан называл «пересечение фантазма». Вы приблизились к фантазму, вы его продумали, приснился он вам, а потом он как бы разлагается, и вы идете дальше. Желание остается, а фантазм нет. Про свободу и коммунизм — это что-то из этой оперы.

Скидан:

Жижек настаивает на том, что идеология пронизывает наши повседневные практики, она не кристаллизуется в тексте письменном или кинематографическом, а пропитывает социальные отношения, сны и прочее. Это очень плодотворная позиция, она не позволяет нам фетишизировать произведения искусства, тексты или кино как какие-то особые практики, а показывает, что они пронизаны этой распыленной идеологией. Самое любопытное здесь, (если посмотреть, фрагменты каких фильмов он выбирает и как он их комментирует), что эта распыленность в тоже время является очень мощным инструментом. Щипцами, которые схватывают наше желание. Оно не просто оказывается репрезентированным, оно отформатировано определенным образом и канализировано. Капитализм — очень мощная машина, которая встроена в сами наши сны. Изначально мы уже рождены с этим кино в голове. Здесь, мне кажется, разница между вербальным текстом и визуальным не столь принципиальна. Понятно, что читаем мы немного иначе, чем смотрим. Разные участки головного мозга включаются. Но важнее всего, что, то и другое уже является гаджетом капитализма. Как найти момент, где мы сможем стоп-кран нажать? Ни в одном из цитируемых фильмах нет ничего, что бы визуально работало как стопкран. Он использует бросовое мусорное кино, и только его интерпретация позволяет наделить этот мусор каким-то революционным значением.

Зритель:

Он начинает с того, что показывает фильм с этими очками, которые видят скрытую идеологию во всем (имеется в виду фильм Джона Карпентера «Чужие среди нас» — ред.). Но парадоксальным говорит: «Чтобы избавиться от идеологии, нужно наделять средства ее передачи первичным значением», то есть не нужно копать в глубину. При этом сам он показывает нам фильмы и углубляется в их подоплеку, тем самым позиционируя себя именно как идеолога.

Скидан:

Как диалектика скорее. Диалектика в том и заключается, что ты показываешь поверхность, потом показываешь её изнанку, а потом сводишь это в некий синтез или снятие. Мне кажется, нечто такое Жижек и проделал.

Чужие среди нас. Реж. Джон Карпентер, 1988

Магун:

Ну, не знаю. Я думаю, там определенно есть проблема, о которой вы говорите, потому что разоблачение идеологии это и есть идеология. В финале он не предлагает нам критического или неидеологического сознания, а предлагает нам ещё одну утопию. То есть, получается, что мы из идеологии не вышли, очков не сняли, но приняли эти очки всерьез. Вот, повторяю, в чем идеология: с вами что-то происходит, а вы это воспринимаете как несерьезное неинтересное, то есть, интересное, но не фундаментально значимое. Поэтому он обращается прежде всего к Голливуду, это тот визуальный ряд, который вы переживаете как фоновый, это entertainment. В американской культуре нет понимания кино как высокого жанра, в отличие от Европы. Жест оправдан: деавтоматизировать визуальную ткань, вернуться к ней. Но мне кажется, что, даже оставшись на поверхности, мы бы всё равно увидели, какое послание стоит за всеми экранными образами — obey или don’t think. Это послание, которое посылает любой визуальный образ, особенно лирический, особенно образ в духе Голливуда. Вот послание настоящей идеологии и упомянутое насилие. Это не только катастрофа. Что этим достигается? Помимо отвлечения людей от реальных проблем, достигается сам шок: человек приходит отдохнуть, а ему два часа бьют морду. Поэтому я не могу смотреть голливудские фильмы. Можно, конечно, воспринимать это экранное насилие как насилие идущее от сверх-Я, как репрессивное забивание тебя в позицию не думающего, якобы наслаждающегося, но на самом деле страдающего, пассивного субъекта. Можно возразить, что насилие бывает освободителем: вы пришли, вам там набили морду, вы вышли и освободились от чего-то в себе. Наверно, здесь есть такая потенция, которую как раз голливудские фильмы не реализуют, потому что они говорят: да, это насилие, но не настоящее. В то время как суть настоящего искусства состоит в том, чтобы подойти к точке коллапса.

Погребняк:

Можно я немного дополню? Если использовать беньяминовский инструментарий, то для голливудского насилия лучше всего подходит понятие мифического насилия, это насилие кровавое, насилие зрелищное. Но я не сказал бы, что здесь идет речь о радикальной фрустрации. Так как это насилие консервативное, оно утверждает существующий порядок. Возможна фрустрация индивида, но это именно мифическое насилие, а не то, что Беньямин называет божественным или освободительным насилием.

Зритель:

А есть ли разница между первым фильмом Жижека и вторым?

Скидан:

Мне кажется, что на второй части лежит отпечаток восстаний последних лет, этой новой мобилизации множеств. Это не партия или движение, представленное очевидными лидерами. Не левая или правая оппозиция. Мне кажется, что Жижек, готовя новый фильм, имел это в виду. И для него основной вопрос — а что же происходит с этими массовыми мечтами, с коллективной утопией, когда мечты и сны выходят на улицу? Мы — свидетели невероятного, беспрецедентного исторического сомнения. Впервые у нас есть средства все это моментально запечатлеть и рассмотреть, но нет возможности отрефлексировать, потому что у старых мыслителей всегда был в распоряжении лак времени, между революциями было по пятнадцать-двадцать лет. У нас сейчас восстания происходят сразу во множестве мест, на первый взгляд ничего их не связывает, кроме освободительного пафоса и ненависти к власти. И эта странная цепочка восстаний была горизонтом данного фильма, и в конце Жижек показывает, что не понимает, где проходит водораздел между мечтой, которая поджигает машины и дома, и консьюмеризмом. Потому что логика потребителя уже встроена в бунтующего.

Читайте также

-

Энергия несогласия — «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова

-

«Адрес — время, а не место» — Новая жизнь Канского видеофестиваля

-

Как сберечь — нет ли средства, нет ли, нет ли, есть ли...

-

Обладать и мимикрировать — «Рипли» Стивена Зеллиана

-

Музыка, рождающая кино — Рюсукэ Хамагути и Эико Исибаси о фильме «Зло не существует»

-

Мы идем в тишине — «Падение империи» Алекса Гарленда