Свобода немоты — О женщинах в раннем кино

28 марта в онлайн-лектории «Порядка слов» Алексей Гусев расскажет про невиданный фильм «Деньги про запас» Нелл Шипман. О «Вернере Херцоге Голливуда 1920-х» и других важнейших (но, увы, подзабытых) женщинах раннего кино читайте в его статье из номера Femmes Femmes. Его еще можно купить. Спешите, экземпляров осталось мало, и мы планируем продолжение.

СЕАНС — 76

Среди несметных тысяч режиссеров, работавших в мировом кинематографе в немую эпоху, женщин было 125. По крайней мере, столько можно сегодня перечислить поименно. С точки зрения статистики и пропорции — капля в море. С точки зрения истории кино — первый золотой век женской режиссуры. Следующие два десятилетия, с конца 1920-х до конца 1940-х, не дадут и трети этого количества. Прав был адмирал Хорти, который, как мог, пытался в двадцатые спасти Венгрию от кинематографической заразы, считая ее хитрой большевистской выдумкой, и прав был Абель Ганс, меланхолически назвавший приход звука в кино веянием времени наподобие итальянского фашизма: переход от интернационального киноязыка 1920-х к национально-речевому 1930-х — возможно, самый явный «правый поворот» во всей истории культуры XX века. Немой кинематограф, хитроумно смешивавший освобождение через прогресс, освобождение через возврат к природе и освобождение через обнуление привилегированного культурного поля, которые все — по отдельности и вместе взятые — должны были отменить любые «перегородки» (классовые, гендерные, национальные, эстетические и прочие), уступил место звуковому — с его тотальным контролем над сценарием, отменой перформативности киносеанса как события и триумфом вождистской риторики. Звук всему укажет место в социокультурной пирамиде. Женщине в том числе. И оно уж точно будет не за камерой. Ну, за вычетом разве что детского кино. Kinder ей по статусу положены.

А вот кинорежиссура, где и сто человек держи под контролем, и в объективах разбирайся, требует настоящей, подлинной эмансипе.

Дары Капустной Феи — Алис Ги-Блаше в кино и жизни

Отчего же в немую эпоху женщин-режиссеров было все же так мало? Дело не в предрассудках — они еще не успели возникнуть, а Алис Ги, главный режиссер Gaumont, вообще была одним из первых режиссеров в истории кино. Некоторые студии усердно шли в ногу со временем и старались нанимать как можно больше женщин: скажем, на Universal к концу 1919 года работало 11 постановщиц, которые поставили в общей сложности 170 фильмов. Из театральной практики эти предрассудки тоже было трудно заимствовать: театральная режиссура в современном понимании этой профессии ненамного старше кинематографической. Тогдашний театральный режиссер — некто вроде нынешнего помрежа, выполняющего сугубо организационные функции; за художественный же облик спектакля несет ответственность главная звезда труппы. И немалая часть женщин-режиссеров в немом кино — театральные звезды, которые ставят фильмы так же, как ставили — точнее, создавали вокруг себя — спектакли. Более того: многие актрисы создавали собственные кинокомпании и уже на продюсерских правах нанимали себе режиссеров (в тогдашнем театральном, техническом смысле слова), тогда как режиссуру подлинную — от отбора сценарного материала до работы художниками и мизансценического решения — осуществляли сами. В «списке 125-ти» не было бы, к примеру, Хелен Гарднер, поскольку в титрах она режиссером нигде не значится, только ведущей актрисой и продюсером, — но имеющийся там Чарльз Гэскилл выполнял в ее фильмах, в том числе в знаменитой «Клеопатре», исключительно ту самую, «техническую» функцию.

Предрассудки, конечно, были (облик любой эпохи определяется системой «должного» и «недолжного», которую, в свою очередь, любая другая эпоха автоматически определяет как предрассудок, поскольку та теряет актуальность оснований), но — иного рода. Чтобы «женщине пойти работать в кино», свою состоятельность в те времена требовалось доказывать не женщине, но кино. Одно дело актерство, это занятие понятное, кроме того, доходное, ведь кино довольно быстро обнаружило, что без женских образов существовать не может, и на приманки не скупилось. Другое — кинорежиссура, которая требует а) умения управлять и б) «технической жилки».

Свободная женщина не опустится до кино, несвободная — не отважится на него.

Казалось бы, в эпоху торжествующей эмансипации и то, и другое среди женщин давно уже не в дефиците. Чего стоит одна Мэри Филд, возглавлявшая производство «Тайн природы» — многолетней британской серии фильмов, составившей целую эпоху в истории научного кино. Но к тому ли были десятилетия упорной и великой борьбы за права, чтобы становиться не химиком, не врачом, не педагогом, не политической деятельницей, а — снимать на пленку мелодрамы и фарсы на потребу необразованной толпе? К лицу ли настоящей женщине это занятие, когда мадам Кюри получает уже вторую Нобелевскую премию? Свободная женщина не опустится до кино, несвободная — не отважится на него. Кино должно было сперва доказать свою способность приносить пользу, облагораживать умы и нравы, чтобы сравняться с запросами женщин, получивших наконец возможность зарабатывать себе на жизнь. Кино должно было стать достойным их.

Сценарное ремесло не требовало триумфальной эмансипированности: там и воля к власти не так нужна, и технический навык сводится к пишущей машинке, — подавляющее большинство великих голливудских сценаристов немой эпохи были сценаристками, от Мэрион Фэйрфакс и Клары Беранжер до Джини Макферсон и Аниты Лус. А вот кинорежиссура, где и сто человек держи под контролем, и в объективах разбирайся, требует настоящей, подлинной эмансипе. Той, которая кинорежиссурой, скорее всего, побрезгует. Великая Лоис Вебер тут — яркое исключение: она прежде прочих, за исключением разве что Гриффита и Хольгера-Мадсена (и то — с разницей в год-два, не больше), угадала способность раннего кинематографа быть рупором больших идей. Большинство ее единомышленниц обходили кино стороной.

Мэри МакЛарен и Лоис Вебер — Равновесие

Кем же были те 125 женщин, которые все же пошли в режиссуру? Делать обобщения на историческом материале — занятие неблагодарное, но все же две обширных группы среди них вычленить можно.

Первая — «театральные». Не только потому, что ремесла схожи, — богемность жизненного уклада тоже дарит внутреннюю свободу. Им не требуются высокие идеалы (по крайней мере, социального толка), чтобы управлять и организовывать; сценическое сообщество, сохранившее в себе дух стародавнего изгойства, демократичнее едва ли не любого другого и наделяет властью лишь по заслугам и таланту; для них, профессионально переменяющих правила игры с каждым новым спектаклем, косные условности остального общества нелепы и лишни. Все в одном фургоне колесим, все от одной публики терпим. Из высокой драмы или забористого водевиля, юные или заслуженные, — женщины с театральной выучкой смело и просто брались за кинорежиссуру, не умея ни смущаться своего пола, ни чваниться своим делом.

Не то чтобы у них не было гендерных предрассудков, — ну наверное, были.

И дело не в одном только их «внутреннем самоощущении» — отношение социума к ним, театральным, было точно таким же: без различий и иерархий. Когда Элизабет Гримбалл, — актриса, режиссер, драматург, антрепренер и педагог в одном лице, основательница Интертеатральной Актерской школы и соосновательница театра «Черри Лейн», — показала в 1920 году в городе Роли, столице Северной Каролины, одну из многочисленных своих монументальных мистерий под открытым небом, — власти штата (между прочим, вполне южного и конфедератского), которые замыслили выпустить серию исторических фильмов, тут же наняли ее режиссером, нимало не подумав затрудниться ее полом. Не то чтобы у них не было гендерных предрассудков, — ну наверное, были. Просто на «театральных» они не распространялись. «Женщины, мужчины — все актеры». Традиционное отношение к женщине как к слабому полу выражается, например, в том, что в присутствии женщины неприлично сидеть. Но в присутствии актрисы-то можно; на то стулья в зале и поставлены. Иной ранжир. Не обретенная свобода, не завоеванная, — древняя, несмываемая, коренящаяся в принципиальной травестийности любого актерства. На ранних порах кино и на ранних порах режиссуры — вполне распространяющаяся на кинорежиссуру.

Вторую группу одним словом обозначить труднее, но если все же пришлось бы — извольте: «авантюристки». Не в том смысле, что мошенницы, а в том, что непоседы. Многие из них — весьма обеспеченные, а то и попросту богачки: одни — по происхождению (как Марвин Брекинридж, классическая выпускница колледжа Вассар), другие — по замужеству (как Мэдлин Брандейс, жена миллионера-хозяина универмага), — и могли сами финансировать свои фильмы, без оглядки на требования студийных маркетологов и кассовые сборы. Но если бы дело было в одном достатке, их фильмы вряд ли стали бы чем-то, кроме любительского баловства праздных светских дамочек (хотя, признаться, в случае с Брандейс примерно так все и обстояло). Достаток лишь давал возможность; дело было — в драйве. И если пункт «а», навык власти, у многих был сословным, то пункт «б», технический, — новообретенным. Они были очень современными, эти непоседы, они были подлинными дочерьми эпохи прогресса; они обожали скорость, машины, моторы, — они обожали Действие. И в кино они шли, потому что оно тоже — детище прогресса. Стремительное искусство чистого действия. Гоночное, бесшабашное, отвязное; свободное. Вероятно, ни в одной другой сфере не было тогда так много профессиональных автогонщиков и авиапилотов, как среди женщин-кинематографистов, возможно — даже среди мужчин-кинематографистов. Стелла Курт Трейт проехала со своим мужем, пилотом британских ВВС, от Кейптауна до Каира, а затем по бездорожью исколесила весь Судан, снимая документальные фильмы; Клео Мэдисон так гордилась своими гоночными успехами (не меньше, чем кинематографическими), что даже замуж вышла за менеджера по продажам автомобилей корпорации «Бриско»; о вождении Нелл Шипман ниже разговор отдельный; Джини Макферсон старалась летать каждый день и даже пилотировала аэроплан величайшего авиатрюкача, лейтенанта Ормера Локлира; а Эмили Санном, в свои 43, тщетно пыталась получить пилотскую лицензию (хоть и приврала на комиссии, что ей 37), — что, впрочем, не помешало ей регулярно прыгать с парашютом в купальном костюме и в туфлях на высоком каблуке, а на каверзный вопрос интервьюера «что бы вы делали, если бы были мужчиной?» — отвечать: «Я была бы по-настоящему диким ковбоем». Слова motion и movie в названиях кинокомпаний сполна определяли их жизненный курс; для всех них «свободная женщина» означало «женщина, получившая возможность действовать». Да и не только для них, — в этом смысле они были лишь типичными обитательницами своей эпохи. Эпохи, когда автоконцерн Maxwell установил гендерный принцип «фифти-фифти» для своих агентов по продажам, а затем, при поддержке суфражисток во главе с легендарной Кристал Истмен, устроил в своем манхэттенском отделении нечто вроде «открытой студии», — точнее, «открытый цех», помещение с застекленной витриной, в котором на виду у нью-йоркцев женщины собирали и разбирали автомоторы… Они все время двигались, неслись, пробирались, пересекали, срывались, оставив позади в прошлом постылые салоны, будуары, кухни и спальни; они не мыслили — больше не мыслили — жизни без опасности и риска (так, британская документалистка Розита Форбс, переодевшись в арабское платье, стала первой европейской женщиной, проникшей в священный оазис сануситов Куфра в Сахаре), — и кинематограф: молодой, техничный, отвергший слово во имя действия, — был им впору.

Мощнее «женской субъектности», чем у ланговской Кримгильды, все равно во всем классическом кино не сыщешь, разве что еще у Офюльса.

Немой экшн — особенно в 1910-е годы, до появления Фэрбенкса — был едва ли не целиком феминистским: традиция, которая возродилась лишь более полувека спустя и в Гонконге. И если главная звезда европейского приключенческого сериала Мюзидора скорее была иконой стиля (пусть и тоже новейшего, дадаистского) и наследовала моральной двусмысленности femme fatale, — то голливудские героини, все как одна, являлись натурами в высшей степени цельными и были одержимы той же самой жаждой действия, не подчиняющегося вообще ничему (даже соображениям стиля), что и сами кинематографистки. Полина Марвин, Беатрис Фэйрфакс, Хелен Холмс, Элеанора МакГрейди, Мэй Хоутли, — все эти экранные супергероини отнюдь не были выморочной жанровой фикцией, они были такими же дочерьми своего века, как и те, что сидели в режиссерских креслах. И кто из них чьей был копией — еще неизвестно.

Тут, впрочем, необходимо оговориться. Почти все фильмы о тех женщинах снимали вовсе не эти женщины, — а совсем другие мужчины, в то время как эти женщины снимали совсем другие фильмы. Коротко и исчерпывающе говоря — разные.

Маргарита Пилихина — В поисках света

Можно и, как правило, полезно находить некоторую общность в экранных характерах определенной эпохи, — например, женских. Можно, хотя и рискованно, пытаться — как это только что было наспех проделано — отыскать некоторую общность среди характеров женщин, вовлеченных в эту эпоху в профессиональную режиссерскую деятельность: любая эпоха диктует свои правила, будь то социальные или духовные, а значит — преимущественную логику биографий (в трех, пяти, семи вариантах). Но было бы бессмысленно и глупо пытаться отыскать что-либо общее между фильмами, поставленными женщинами, будь то в стиле, сюжетах или отдельных приемах. Любая попытка концепции найдет тут массу контрпримеров. Унизительная, сексистская и попросту антинаучная концепция фемоптики, может, и должна была бы иметь больше прав на существование (например, моральных), чем концепция об особой оптике брюнетов, кареглазых или резус-отрицательных, — но подтверждается столь же скверно, юридически говоря — ничтожно. Даже в пределах одной эпохи, даже — одной страны.

Можно было бы предположить, к примеру, что женщины-режиссеры бескомпромисснее, хуже подчиняются рутине инструкций сверху и охотнее хлопают дверью, уходя на вольные хлеба и создавая собственные кинокомпании, — и подыскать этому предположению резоны общекультурного толка; кстати, статистически — вполне правдоподобно. Но ничего не поделаешь с тем, что, вот так — допустим — единообразно поступив и оказавшись на этих вольных хлебах, они начнут, каждая, снимать свои фильмы, между которыми уже ничего общего не сыщешь. (Не говоря уже о том, что точно так же поступали Гриффит и фон Штрогейм, обладатели чертовски мужских, как ни взгляни, характеров.)

Феминизм немой эпохи много что роднит с тем, как понимали кинематограф тогдашние его теоретики и практики; он тоже причудливым образом смешивает свободу через прогресс со свободой через возврат к природе.

Можно было бы предположить, что женщины-режиссеры лучше работают с актрисами, — и лучше, чем с актерами, и лучше, чем мужчины-режиссеры, — зная и понимая женские чаяния, страхи и заботы точнее и тоньше. Но, скажем, у Эме Наварра мужчины играют намного лучше женщин, — по-видимому, примерно по той же причине, по которой у Гриффита женщины играют намного лучше мужчин. А причина в том, что в этих случаях лучшее понимание режиссером «единополого» с ним героя ведет к тому, что в экранном существовании того оказывается меньше игры и больше искренности; а в условиях очень просчитанного монтажа Гриффита и очень просчитанных мизансцен Наварра искренность выглядит фальшивее, тяжеловеснее и невыразительнее, нежели поставленная игра, которая здесь органичнее авторскому методу. Хотя по отношению ко многим другим женщинам-режиссерам это предположение вполне справедливо. Просто у них метод другой.

Или можно было бы еще предположить, что у женщин-режиссеров нет мужской «установки на объективацию», а потому развертывание сюжета у них менее схематично, менее манипулятивно и активнее использует чувственный уровень. Но опять же: по отношению к Дюлак или Мюзидоре это справедливо (впрочем, как и по отношению к Деллюку или Эпштейну), а по отношению к Фрэнсис Мэрион или Джулии Кроуфорд Айверс (не говоря уже о Мэйбл Норман) — все обстоит с точностью до наоборот. В одних фильмах, поставленных женщинами, главной героине, меланхолически грустящей у камина, является — с помощью двойной экспозиции — образ ее возлюбленного, и можно было бы уже порадоваться женской субъектности (запамятовав, что мощнее «женской субъектности», чем у ланговской Кримгильды, все равно во всем классическом кино не сыщешь, разве что еще у Офюльса), — но в том же году в той же стране другая женщина ставит фильм, где при первой встрече будущих возлюбленных он видит ее в портретном мягком фокусе, словно какую-нибудь Лилиан Гиш или Джину Манес.

Роднит их разве что свобода и отвага.

И так далее. В самом крайнем случае можно было бы предположить, что «фемоптика» совершенно не обязательно присуща всем (или хотя бы большинству) женщинам-режиссерам и совершенно не обязательно не может встретиться в фильмах режиссеров-мужчин. В этом случае, конечно, никакие контрпримеры больше работать не будут: просто есть некая концепция кинематографического зрения, которая по возвышенным и отвлеченным причинам наречена вот так. Но тем самым использование этого понятия мгновенно перестанет служить основанием для практических требований гендерного равенства в кинопроцессе и вообще утратит любую связь с конкретными личностями кинематографистов. Феминизм немой эпохи много что роднит с тем, как понимали кинематограф тогдашние его теоретики и практики; он тоже причудливым образом смешивает свободу через прогресс со свободой через возврат к природе. Потому у Вебер в «Где мои дети?» развращенная и извращенная светская жизнь сопряжена с регулярными изменами и абортами, и автор как убежденная феминистка высказывается решительно против подобной практики, считая ее изменой женскому началу в интересах лживого социального уклада. Да и Рифеншталь, начав с воспевания физической подлинности освобожденного женского тела в духе Айседоры Дункан, так свободно и связно, по прямой, переходит к «Олимпии», — которая, следовало бы тогда признать, является высшей точкой фемоптики во всем кинематографе 1930-х. Потому — если на минутку отвлечься от кинопроцесса — в ту эпоху (именно, в 1920 году) становится возможной, например, петиция 50 тысяч шведских феминисток французскому консулу в Стокгольме с требованием отозвать сенегальские части из оккупированных областей Германии — потому что те, являясь «послушным инструментом капиталистического общества», множат межрасовые половые связи с немками, тем самым оскверняя кровь белой расы (наиболее высокоразвитой, т. е. прогрессивной) и замедляя продвижение человечества к справедливому обществу. (Расизм тогда много где рассматривался как научная теория, продолжающая учение Дарвина, иными словами — вполне передовая.) Чуть позднее те же требования, только на куда более повышенных тонах, выдвинула в своем обращении к Госдепу США знаменитая феминистка Харриет Коннор Браун; они же содержались в открытом заявлении «Международной женской лиги за мир и свободу»… Все это здесь, разумеется, написано не в укор женской лиге, шведским феминисткам или даже Рифеншталь, не говоря уже о Вебер. Речь лишь о том, что феминистское движение и феминистское учение, — как и любое другое, — есть система логическая, конвенциональная, которая, как таковая, может быть переопределена согласно изменившимся историческим обстоятельствам и принятой в обществе картине мира. Называть же феминистскую логику феминистской оптикой значит придавать ей естественное происхождение и полагать ее справедливой на одном этом основании свободной гендерной идентичности. Что ж, надо заметить, что Рифеншталь шла по этому же пути. До конца своих дней умудрившись не растерять вынесенного из 1920-х драйва, пилотируя вертолет и в 83 года получив лицензию (приврав, что ей 79) на глубоководное плавание с аквалангом.

Рената Литвинова: «Снег — это как вуаль на лице женщины»

…А потому — краткие эскизы творчества нескольких женщин-режиссеров немой эпохи, которые следуют ниже, решительно отказываются претендовать на выявление какой-либо общности. Ее там нет. Ни по сюжетам, ни по стилю, ни по таланту, ни по темпераменту, ни по месту в истории кино. Роднит их разве что свобода и отвага.

Как, впрочем, и всех, о ком стоит писать.

Роза Портен

Поставившая совместно с Францем Экштайном почти два десятка комедий под коллективным псевдонимом Dr. R. Portegg, старшая сестра Хенни Портен, самой первой и самой «долгоиграющей» немецкой кинозвезды первой половины XX века, — Роза Портен была надолго забыта даже профессиональными историками; кажется, только сотрудники Немецкого киноархива хранили сакральное знание о том, кто же скрывался под тем псевдонимом. Начав работать дуэтом с сестрой в фильмах их отца, пионера немецкого кино Франца Портена, Роза быстро выказала режиссерскую хватку: чуть угловатая, решительная, властная, она и на экране была напрочь лишена той плавной размеренности, что составила славу ее младшей сестре. Играя в фильмах «Доктора Р. Портегга», она представала неунывающей изобретательной пронырой, а легкость и острота режиссерского туше в тех плутовских комедиях (пусть вполне поточных и справедливо поблекших рядом с любичевскими эскападами) — верный признак того, что ее манера мыслить и лишь-бы-не-страдать за пределами экрана не слишком разнилась от манеры вести себя перед камерой.

Ферн Андра

Если в Европе кто и видел кинематограф территорией «чистого действия», подобно голливудским коллегам, — то это Ферн Андра, и не ее вина, что в истории она осталась заглавной героиней «Генуины» Роберта Вине — причудливым экспрессионистским изводом «роковой дикарки»; впрочем, и там она — олицетворенный панпсихизм, архетип, взятый как арабеск. С четырех лет на проволоке под куполом, Андра получила лучшую для раннего кино выучку — цирковую. Ей и как актрисе, собственно, лучше всего удавались циркачки — не из-за каких-то чудес ловкости, а просто потому, что когда она, скажем, во время любовного объяснения с очередным щеголем за кулисами оказывалась рядом со слоном, то никакого щеголя в кадре внезапно уже не оставалось — только Ферн Андра, слон и их всепоглощающая нежность и доверие друг к другу. Ну или если лошадь: тот же эффект. И дело не в том, что она-де любила животных (кто же не любит слонов?), — но в том, что она любила их точь-в-точь так же, как животных любит кинокамера. Она словно бы реагировала именно на те их качества, что обеспечивают им бесперебойную фотогению, словно бы именно к ним своей природой подключалась. Играющая героинь простодушных и открытых (фатальная Генуина — разительное исключение в ее актерской фильмографии), очертя голову предающихся страсти и рвущих со всем миром во имя ее, — она и в режиссуре была немногим более расчетлива, и ее фильмы зачастую неряшливы по монтажу и разболтаны по стилю. Виртуозные кадры сменяются блеклыми, остроумная мизансцена — нудным штампом, — Андра плохо умела монтировать и совсем не любила раскадровывать, предпочитая чистую длительность экранного действия (особенно если ее героине надо было куда-нибудь вскарабкаться; впрочем, это как раз всегда было быстро). Но иногда — поперек скудных сюжетов — в ее фильмах вдруг проступало нечто, что роднит кинорежиссера с медиумом: чистая психическая энергия, ставшая кинообразом. В мелодраме «Ради короны и хлыста» ее героиня должна прыгнуть из-под купола в воду, которой заливают манеж, — и вот вода течет, заполняя весь экран, течет долго, темная, бурлящая, дымящаяся, нипочему… Наверное, такие фильмы могла бы снимать ведекиндова Лулу. По крайней мере, сны ей снились такие.

Жермен Дюлак

Единственная, вероятно, из всех женщин-режиссеров немой эпохи, о ком история кино не забывала никогда, ни на день (даже память о Ги и Норман иногда тускнела), — Дюлак ныне более всего знаменита благодаря своему самому, скажем мягко, нетипичному фильму — «Раковине и священнику», входящему во все хрестоматии по французскому авангарду: благодаря не столько режиссуре Дюлак, сколько сценарию Арто, с которым она почти не совладала. Хотя перемещения цветка в «Улыбающейся мадам Бёде» могут рассказать о квантовой подоплеке теории киногении едва ли не больше (уж точно — яснее), чем головоломные конструкции Эпштейна, а нахлест временных слоев в «Приглашении к путешествию» предвосхищает магическое кино Руиса. Положим, эти два фильма — безусловные шедевры; но и в ранней «Смерти солнца», еще неровной, соразмерность монтажа эмоциональному ритму персонажа, работа с белыми поверхностями, каше и расфокусом, мотивы «невидимого присутствия» и «потерянной жизни», — все это свидетельствует о столь изощренном авторском вúдении, что оно выглядит самобытным даже посреди щедрого на всяческие изощренности французского кино 1920-х. Что получит окончательное позднейшее подтверждение в экранизациях Шопена и Гранадоса и в разработанной Дюлак теории «интегральной синеграфии», одной из самых радикальных концепций немой эпохи.

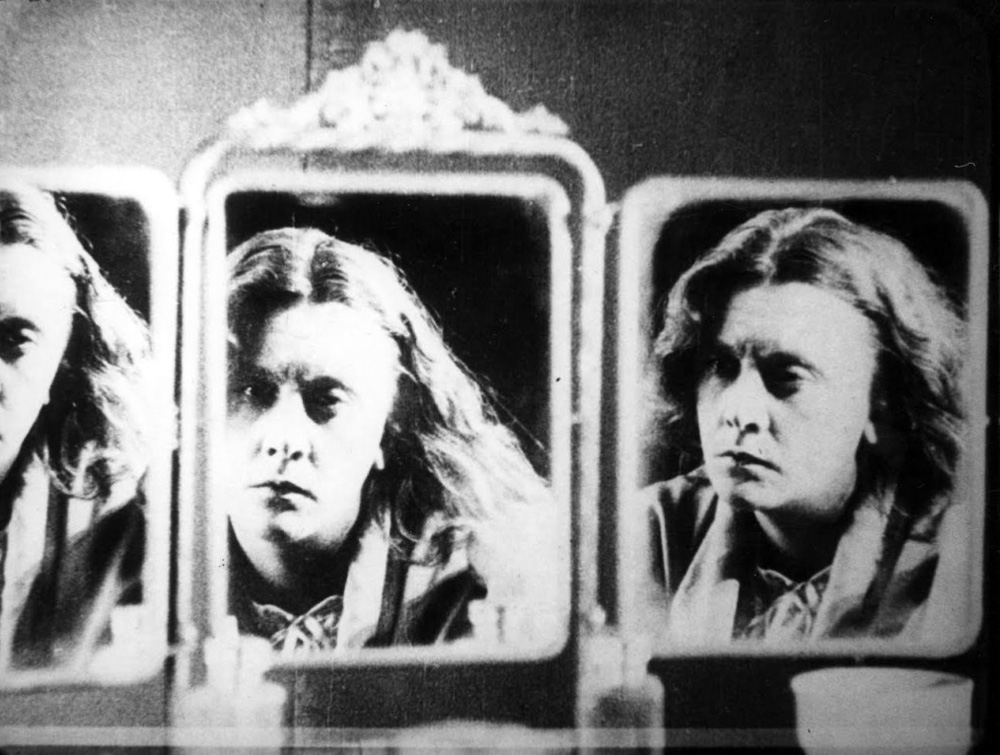

Мюзидора

Хоть в этом списке и немало актрис, перешедших (или порой переходивших) в режиссуру, по славе и важности с ней не сравнится ни одна: Мюзидора, попросту говоря, — главное событие французского кино 1910-х годов. Икона эпохи, «святая Мюзи», как называл ее Пьер Луис. Сыгранные ею у великого Фейада Ирма Веп и Диана Монти — персонификация жанра mystery, дадаисты же увидят в ней персонификацию дада: символ Свободы, Ничего и Соблазна одновременно, — короче, Мюзидора, урожденная Жанна Рок, есть Женщина как Таковая, вот и все, и недаром она будет весь век вдохновлять на оммажи Арагона, Жюльет Греко и Ассаяса, а вызывающе женственный и непроницаемо черный силуэт ее Ирмы Веп в разгар 70-х станет эмблемой кинофеминизма. Но дерзости и контрастов, с инженерной четкостью выстроенных для нее Фейадом, Мюзидоре окажется мало, и 1920-е она встретит в Испании, куда переберется снимать уже свое кино. В ее фильмах — восторг корриды, истома кружева и острая, как шпага, линия светотени, полосующая андалузский пейзаж; ее «Солнце и тень», снятый в 1920 году, предвосхищают Испанию из шедевра Л’Эрбье «Эльдорадо», с его злым ветром и духовидческими фонтанами. С тем лишь уточнением, что и солнце, и тень Мюзидора кроит из себя: умная, как бес, и такая же баловница, она играет не только свою всегдашнюю брюнетку, но и неженку-блондинку, зажимая бедного тореро в любовный треугольник между двумя собой. Накрепко усвоив фейадовский урок об экране, плодящем призрачные копии, она без натуги перекладывает стройную эстетику учителя на лихорадочный лад 1920-х, используя выбеленные солнцем испанские просторы как гигантское кинополотно.

Мари Эпштейн

Подобно Ферн Андре, Мари Эпштейн как режиссер была надолго забыта, помнили же ее по одной роли. В отличие от Генуины, то была роль второго плана, зато — великая: соседка-хромоножка из «Верного сердца», давшего старт славе и бессмертию ее гениального брата Жана. Мари, впрочем, на беспамятность киноисториков никогда не сетовала, слишком уж близко она их знала: после окончания собственной режиссерской карьеры на излете 1930-х, в 1953-м она была нанята Анри Ланглуа возглавлять технический отдел Синематеки и проработала там до начала 1980-х, потом еще десять лет выступая с лекциями и мастер-классами. Дебютировала она, однако, еще в немую эпоху: в тандеме с Жаном Бенуа-Леви (совместно с ним когда-то дебютировал «Пастером» еще Жан Эпштейн) она конвертировала неуемную, взвинченную, экзальтированную эстетику боготворимого брата в реалистические (в базеновском смысле слова) тона, в духе Ренуара и Штрогейма. Там, где Жан сжимал, расщеплял, разлагал момент на десятки ракурсов, работая со временем как Пикассо или Эйнштейн с пространством, — Мари, сохраняя обморочную беззащитность прикосновения персонажа к миру, возвращала на экран ход времени и делала его слышимым. Ибо ее героями были, по преимуществу, дети и их матери: те, для кого ход времени чувственней, чем его остановка. В финале «Верного сердца» главные герои на карусели предавались своему наконец-то обретенному счастью, пока забытая и безропотная соседка в углу лестницы держала на руках ставшего ненужным младенца. Что ж, она его вырастила.

Эме Наварра

Бельгийская актриса из парижского «Одеона», подобно многим «театральным», попала в кинорежиссуру как педагог: вела любительскую труппу, выдалась возможность вместо спектакля сделать с ними фильм — патриотический, проникновенный, про страдания Бельгии в Первую мировую, каких тогда были десятки, — она и сделала. Попутно, само собой, сделавшись режиссером. И по меркам 1923 года «Бельгийские сердца», конечно, можно было бы счесть непоправимо старомодными в своей театральности, — если бы эта театральность выглядела, как 10–15 лет назад, костылем или, в лучшем случае, трамплином. Здесь же она — прием. Когда, например, во время свадебных торжеств в замке приходит телеграмма о мобилизации и хозяин, красавец граф, прощается со своей новобрачной, кто угодно выкадровал бы злосчастную пару, оставив гостей, для контраста, неясным фоном (а то и вовсе не оставляя), — Наварра же удерживает немыслимо глубокую мизансцену на общем плане, вытесняет супругов разбираться с телеграммой и произносить выспренные фразы на самый край, а время держит вальсом, в котором все продолжают, и продолжают, и продолжают кружиться, в освещенной глубине пустого кадра, ничего не подозревающие пары. Где нужно, она и по жесту склейку сделает, и панораму в батальной сцене проведет, аккуратно имитируя съемочную манеру фронтовых хроникеров, — но вот укрупнений в фильме про страдания страны она избегает, показывая своих героев лишь маленькими обитателями большого и обреченного пространства… Что сделала Наварра в режиссуре еще, нам неведомо. После «Бельгийских сердец» начала делать фильм «Яник» с актерами «Комеди Франсэз» и кордебалетом из «Шатле». 15 лет спустя — взялась за «Африканских братьев»: с Брассёром, по сценарию Мак-Орлана, про Иностранный легион. Судьба первого неизвестна. Съемки второго прервались из-за войны. Никаких дальнейших сведений о Наварра нет.

Эльвира Нотари

Ее звали Генералом. Возможно, что и в глаза. Высокая, статная, красивая, Нотари железной рукой управляла своей студией «Дора Фильм», являя собой идеальный, почти пародийный образ неаполитанского матриархата. Всем занималась сама: сценариями, режиссурой, продюсированием, прокатом. Как и подобает итальянке, поставила бизнес на семейную основу: муж — оператор, сын — сквозной персонаж (начиная с 10 лет) и главный герой фильмов, дочь дала студии имя, а актерскую школу, чтобы поставлять самой себе исполнителей, Нотари устроила у себя дома. За 15 лет она выпустила около 60 полнометражных фильмов. Сюжеты — из местных журнальчиков да неисчерпаемого неаполитанского песенного фольклора. И требовала от своих, выращенных ею актеров, чтобы все взаправду! Никаких искусственных слез, никаких подделок, — чтобы перенести на экран пылкие повести про ревность, да про жестокость, да про убийства разные (фильмы Нотари не раз попадали под цензурные запреты), она неустанно давила актерам на эмоции, припоминая то один, то другой болезненный эпизод из их реальной жизни (которую, натурально, знала назубок), а когда те начинали перекипать страстями, командовала «Мотор!» И пока Лида Борелли заламывала свои немыслимые руки в декадентской, климтовской пластике, а Мария Якобини осваивала натуралистическую школу игры, на разбуженных инстинктах и сбитом ритме дыхания, — актеры Нотари от глубины искреннего проживания клонили головы и закатывали глаза, пытаясь вживую, на одной лишь эмоциональности натуры, разогнать собственный опыт до недостижимого масштаба условности городского романса. «Дора Фильм» — самый успешный, самый плодовитый феномен в южноитальянском немом кино, и для культурологов-фольклористов тут материал бесценный, но в одном он воистину уникален: только в фильмах Эльвиры Нотари, в опровержение всех спекуляций эпохи неореализма, можно увидеть, что итальянцы, если их как следует обучить, все-таки умеют играть по-настоящему плохо.

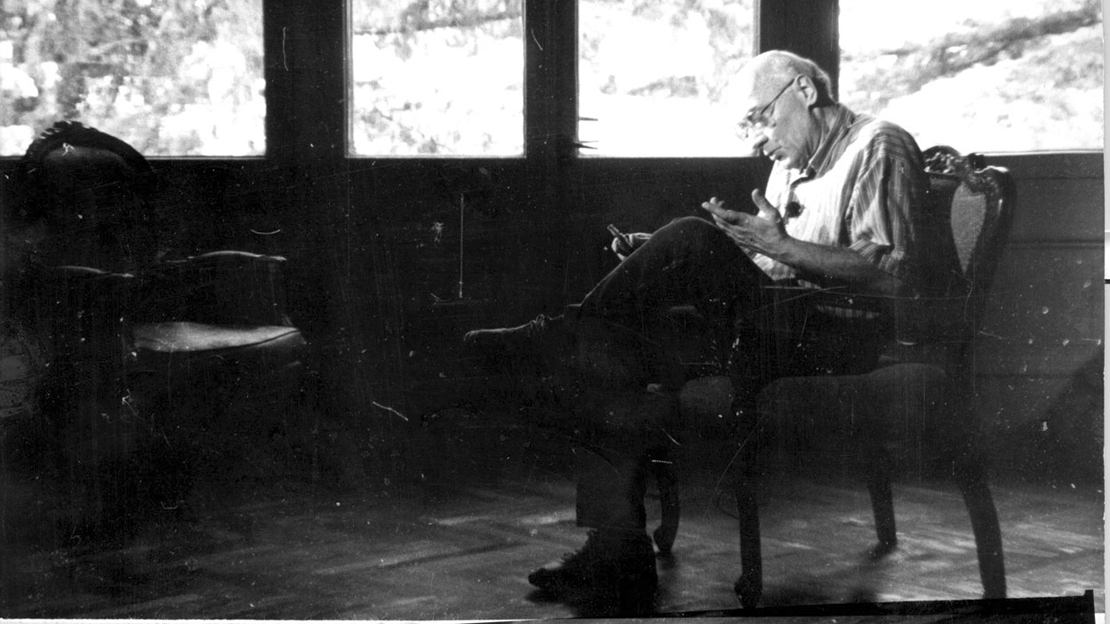

Нелл Шипман

За исключением разве что великой Лоис Вебер (на то она и великая, что любые обобщающие рассуждения — «за исключением» ее), Нелл Шипман — самая неформатная из женщин-режиссеров немого Голливуда: и по биографии, и по темпераменту, и по таланту. Остальные, в конечном счете, встраивались и вписывались.

Умница-красавица Клео Мэдисон с университетским образованием, заявлявшая о feminine touch во всех ее фильмах (особенно в «Ее горькой чаше», где были хитроумно переплетены трудовая и сексуальная эксплуатация) — и оплачивавшая их успех нервными срывами от переутомления. Мэрион Вонг, китаянка из Окленда, которая в 21 год в одиночку создала свою компанию Mandarin Film, чтобы снимать «полностью китайские» (и по сюжетам, и по составу сотрудников) фильмы для китайской диаспоры Калифорнии. Почетная вдова Голливуда Дороти Дэвенпорт, до самого конца карьеры (в 1934 году) неизменно значившаяся в титрах как «миссис Уоллес Рид» и тщившаяся повенчать антропологию гриффитовских героинь с социальной субъектностью. Ялтинская еврейка Алла Назимова, «мать-основательница сапфического Голливуда», которая в тандеме со своими любовницами Джун Мэтис и Наташей Рамбовой устраивала посреди Калифорнии (при помощи подставного мужа и, видимо, столь же подставного режиссера Чарльза Брайанта) визионерские перформансы в стиле арт-деко, а в иные свои фильмы (вроде культовой «Саломеи») набирала исключительно гомосексуальных исполнителей. Джулия Кроуфорд Айверс, за вызывающую замкнутость прозванная прессой «Леди Теней» и изобретавшая немыслимо ветвистые сюжеты о политической коррупции; узлы этих сюжетов были столь прочны и эффектны, что когда, например, Джини Макферсон взяла из «Сына Ирландии» Айверс ход с карой, обрушивающейся на нечестного строительного подрядчика в виде шаткого здания, хоронящего под собой дочь мошенника, — не для себя взяла, а для самого взыскательного к сценарному совершенству режиссера страны, великого и ужасного Сесиля Б., всего лишь заменив дочь на мать, — то тому в «Десяти заповедях» этот ход пришелся как нельзя более впору… Каждую из них, разумеется, «ни с кем не спутаешь», у каждой своя манера, свой взгляд, своя вибрация, и даже разгоняющийся фабричный механизм Голливуда не в состоянии был совсем уж усреднить их своеобразие. И все же все они были (или становились) — «здешними» и «своими». Только не Нелл Шипман.

Если коротко и грубо, она — Вернер Херцог Голливуда 1920-х. С одной лишь существенной поправкой — на мировоззрение, которое скорее родственно Кентавру из пазолиниевской «Медеи» с его любимой прибауткой-заклинанием «все свято, все свято» (героини Шипман нередко и сами что-то подобное говорили). Обретя оглушительную славу после двух фильмов о «Божьей стране», то есть ее родной Канаде, по рассказам Джеймса Оливера Кервуда, — один она поставила, другой спродюсировала, в обоих играла, — Шипман вдрызг рассорилась с калифорнийскими спонсорами, когда они начали кромсать и уродовать третий, и переехала в Айдахо, на озеро Прист, где и поселилась: вместе со своей новой кинокомпанией, сорежиссером Бертом Ван Тайле и, к ужасу местных жителей, гигантским зверинцем, привольно расположившимся на озерных берегах. И дело даже не в том, что всю свою живность: енотов, собак, сов, бобров, белок и особенно медведей — она тащила на экран, щедро отпуская им сколько угодно экранного времени посреди напряженных приключенческих сюжетов. Свободно владея изумительно ясным монтажом (сцену спасения на реке в «Белой воде» вполне можно ставить в один ряд с Гриффитом и Штиллером), Шипман тем не менее предпочитала держать натурный план столько, сколько потребуется герою для его преодоления. Усилие схватки с дикой природой, обучающей человека отваге и цельности, — вот главный ключ к кинематографу Шипман и главное его содержание. Сцены автомобильной гонки по крутой горной местности, занимающие примерно две трети фильма «Нечто новое» (фактически — часового рекламного ролика автоконцерна «Максвелл»), и поныне смотрятся если и не столь духоподъемно, как пароход на горе в «Фицкарральдо», то не менее невообразимо, да и проходы по снегу в «Деньгах про запас» или «Тропе северного ветра» явственно отливают тем же херцоговским богоборчеством. Вообще-то смешливая, неуемная и впридачу с дурацким пристрастием к словесным играм, — она была с лихвой наделена той же одержимостью, что и ее немецкий преемник, и когда однажды лютой зимой Ван Тайле отморозил ноги, и начались гангрена и бред, Шипман дотащила его до ближайшей больницы — через замерзшее озеро Прист.

«Она пишущая женщина, так что она жаждет атмосферы», — говорила она в одном из фильмов о своей героине (точнее, о себе как о сценаристке, которая по мере создания сюжета становилась собственной героиней), объясняя, почему ей в разгар творческого кризиса позарез понадобилось уехать вдохновляться какой-то очередной глушью. Объяснение вполне голливудское; и хорошо, что оно ничего не объясняет.

Полетт МакДонах

Их было три сестры, живших в красивом и большом семейном доме под Сиднеем: Изабель, Филлис и Полетт. Старшая стала актрисой, и звать ее начали Мари Лоррен; средняя взяла на себя материальное обеспечение, совмещая должности художника-постановщика и продюсера; младшая же — писала сценарии, а затем ставила по ним фильмы. Как и Эльвира Нотари или Мэрион Вонг, снимали они дома и на семейные деньги. Сценарии Полетт были бесхитростны, но внятны: любовь детей превозмогала вражду отцов, а поспешное мужское сомнение исцелялось тихой женской стойкостью. «Жизнь женщины так тяжела», — походя вздыхал хлыщ в «Далеком рае», и эти, согласно интертитрам, «праздные слова» будили совесть в его приятеле, главном герое, оставившем было свою возлюбленную. К голливудскому канону, который Полетт МакДонах учила прилежно и успешно (ее «Те, кто любили» побили в австралийском прокате аж «Золотую лихорадку»), она прибавляла немного: почти тактильную чувственность пейзажа, харáктерные виньетки в проходных комических сценках, заметное смещение акцента в раскадровке даже парных, любовных сцен на главную героиню. До поры этого хватало. Когда пришел звук, начались провалы. Дом пришлось продать. Старшая сестра уехала в Лондон, средняя — журналисткой в Новую Зеландию, младшая же сначала перешла на документальные фильмы, а затем и вовсе оставила кино. Следующая женщина-режиссер появится в Австралии на следующий год после смерти Полетт МакДонах. Через полвека после прихода звука.