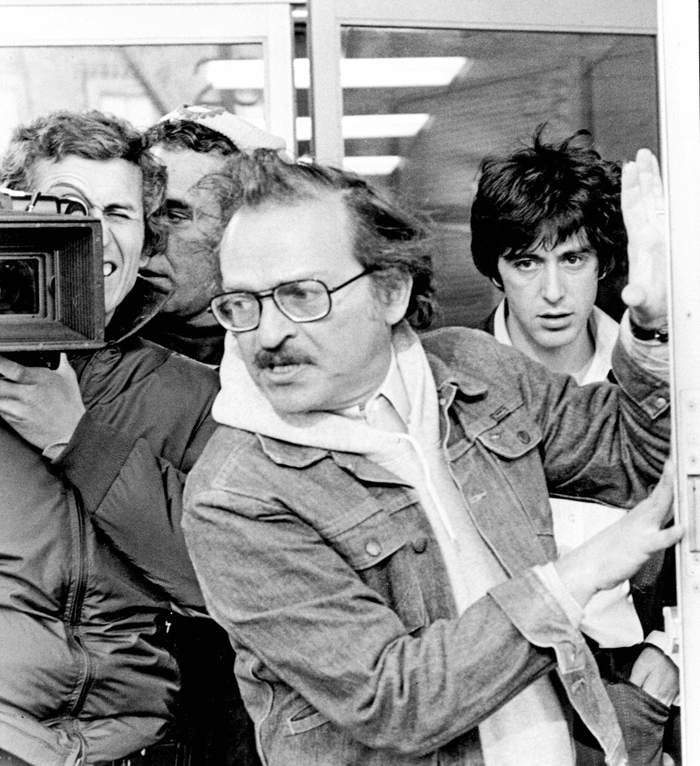

Сидни Люмет: «Я играл Христа два раза»

СЕАНС — 61

Я с раннего детства умел подмечать небольшие детали. Когда ты еврей — а я жил во всех районах Нью-Йорка, кроме Статен-Айленда — и проходишь несколько лишних кварталов, забредая в незнакомую местность, тебя просто бьют. Так что приходилось тренировать внимание. Это синдром иммигранта — ты учишься замечать время и места, определять свои границы, и у тебя всегда много энергии, чтобы смотреть по сторонам.

Я бы не стал сравнивать сегодняшние кризисы с Великой депрессией. Ничего подобного сейчас не происходит. Тогда все обесценивалось стремительно. Почти никто не был настолько богат, чтобы позволить себе достойную жизнь.

Я был актером-ребенком. Это было здорово, и это спасло меня от влияния улицы. Когда я делал домашнюю работу? Какую еще домашнюю работу?

Из еврейского театра я попал на Бродвей, где сыграл Христа — два раза.

Актерская игра — это больно. Постоянно приходится обнажаться. Ты выносишь на публику то, что спрятано глубоко в душе. И для моей психики это оказалось невыносимо.

На протяжении ста лет в кино работали отличные операторы, но школы натуралистичной съемки, совпадающей с нашим зрительным восприятием, просто не существует.

Суд присяжных — лучшая система правосудия. Человек, личность имеет приоритет перед фактами. Присяжные взаимодействуют с аргументами сторон на человеческом уровне. Заходит свидетель, и трое думают про себя: «Я ему не верю», а трое других уже подпали под его обаяние. Но ведь тоже самое происходит и с судьей — он тоже судит по первому впечатлению, которое оказывает влияние на весь процесс. Я бы лучше рискнул убедить двенадцать человек, чем одного.

Не помню как, но довольно рано я заинтересовался зарубежным кинематографом. Тогда его показывали едва ли не чаще, чем сейчас. Были кинотеатры со своей специализацией, например на русском кино. Было два кинотеатра, где показывали только французские фильмы. Итальянские появились только после войны, но система международной дистрибьюции была намного более здоровой, чем сейчас. Однажды я попал на «День гнева» Карла Теодора Дрейера. Мне было лет четырнадцать , не больше, я посмотрел и подумал: «Вау!» Ничего из того, что я видел в театре, не могло с ним сравниться. Еще был русский фильм — не помню, до войны или после; кажется, до — «Концерт Бетховена» (детский фильм 1936 года, реж. Владимир Шмидтгоф, Михаил Гавронский. — Примеч. ред.), про соревнование маленьких музыкантов. Не знаю, почему я его помню, но помню.

Совет молодым кинематографистам: работайте где угодно — на телевидении, в рекламе, везде, где у вас есть малейшая возможность встать за камеру.

Я не верю в импровизацию. Она допустима на репетициях, но не на съемках. Мне кажется, импровизация — это самооправдание: то, что спонтанно проговаривается за семь минут, можно придумать, хорошо отрепетировать и произнести за минуту или тридцать секунд. А время на экране ценится на вес золота.

Я не эгоист. Если на репетициях актер говорит: «Сидни, эта строчка не годится» или сразу двое уверены, что сцена тупиковая, мы всё подробно обсуждаем, потом я иду домой и переписываю — так намного проще, чем пытаться внести изменения при помощи сценариста.

Скорсезе и остальные? Мы не общались.

Я бы хотел поработать с Анджелиной Джоли. Мне кажется, она прекрасная актриса. Нам повезло — большинство наших звезд прекрасно играют.

Не верю, что на свете есть хоть один режиссер, который по-настоящему любил бы пленку. Конечно, это приятно — тактильные ощущения во время монтажа. Но съемка на пленку — это постоянная агония. Ты отдан на милость оператора, света, обстоятельств, которые тебя не пощадят. Джон Шлезингер говорил мне, что «Полуночного ковбоя» печатали шестнадцать раз, прежде чем его удовлетворила картинка. Когда я снимал «Собачий полдень», главным было ощущение достоверности происходящих событий — эй, это случилось на самом деле! — а иначе истории грош цена. Когда ты снимаешь на пленку небо, оно получается не того цвета. Трава в реальности имеет другие оттенки зеленого, чем на экране. На протяжении ста лет в кино работали отличные операторы, но школы натуралистичной съемки, совпадающей с нашим зрительным восприятием, просто не существует.

Главная проблема нашего времени — растущая изоляция людей. Это происходит везде. Мне даже на Ист-Сайде одиноко. Пятнадцать лет назад здесь было полно людей на улице, даже по ночам. Сегодня в 20:40 все вымирает. Мне пришлось переехать на Вест-Сайд, там пока еще есть люди.

Я почему-то остался в стороне от бурной жизни Нью-Йорка 1970-х годов. Толком ни с кем не подружился. Вуди — да, я его знаю, но это Вуди, сложно представить его звездой вечеринки. Скорсезе и остальные? Мы не общались. Мне никогда не казалось, что существует нью-йоркская школа кинематографа. Все занимались своими делами, а обобщения про золотую эпоху были сделаны уже позже.

Конечно, я больше люблю работать в Нью-Йорке. В Лос-Анжелесе нет улиц! Нет ощущения места! Про нью-йоркцев говорят, что мы не знаем, кто живет с нами на одной лестничной площадке. Полная чушь. Я знаю всех своих соседей. Это в Лос-Анжелесе ничего невозможно узнать про окружающих.

Обычно люди получают почетный «Оскар» за три месяца до смерти, так что мне повезло. (После вручения почетного «Оскара» в 2005 году Люмет прожил еще шесть лет. — Примеч. ред.)

Читайте также

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым

-

«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер

-

«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой