Под филодендром

В материале упоминается Борис Гребенщиков, в 2023 году признанный Минюстом РФ иноагентом. По требованиям российского законодательства мы обязаны ставить читателя об этом в известность.

Павел Каплевич с женой и дочерью

У старых фотографов, на заре их искусства, обязательно было ателье, а в нем стандартный набор декораций: задник с экзотическим видом или экзотическим растением, консоль, драпировка, бутафорская баллюстрада, ширма и прочее, на все случаи. Модель помещалась в нехитрый и неподвижный павильон. Механическое искусство тянулось в родственники к живому театру. Осознав свои возможности, фотография переметнулась к кино, и ее принципом стала случайность, неожиданный ракурс, пойманное мгновенье, неповторимый взгляд — все вдруг, даже если долго искалось. Ателье превратилось в лабораторию, где подолгу работали над эффектами движения. Или же фотограф совсем уходил из салона на улицу.

В ателье начали обслуживать клиентов, а так называемая «художественная» фотография все дальше отходила от житейских потребностей «сниматься». В пятидесятые годы витрины солидных и кустарных фотоателье увешивались одними и теми же образцами: младенцы с игрушками, подружки со склоненными друг к другу головками, бравые солдаты и офицеры, молодожены… Такая фотография годилась для семейного архива или привета в другой город. Сточки зрения «художества» тут был тупик.

И вот в семидесятые годы Валерий Плотников возвращается в ателье, чтобы извлечь из старых «бабушкиных», вернее, «дедушкиных» приемов новое качество. На одном из его снимков мхатовская «старуха» Анастасия Зуева оперлась на локоть, голову наклонила к пальчику, как бы склонилась на него… — точно так позировали давным-давно для «кабинеток», для основательных даггеров на толстом картоне посетители знаменитых фотосалонов. Плотников не просто возвращается в салон, он возвращается к элементарным мизансценам старых мастеров, к фронтальной или — очень редко — к профильной позе и к полному свету, ровно освещающему натуру и помогающему все увидеть — от качества ткани до фактуры кожи. Он возвращается в театр фотографии.

Делая портреты модных людей, он и сам вошел в моду. Его снимки универсальны, ибо годны и для выставки, и для семейного альбома. Они обошли все обложки, все иллюстрированные издания, проникли в книги, плакаты, большая часть их общеизвестна, как какие-нибудь тиражированные открытки. Это сравнение тем более уместно, что модели Плотникова — в основном звезды, элита, богема. Он не пропускает ни одной кандидатуры, ни одного восхождения, его снимок — обещание близкой славы. Но он не просто дает зрителям то или иное знакомое или еще незнакомое лицо, по-своему пополняя рынок глянцевых копий, которые раньше продавались в сериях «артисты советского кино». Он портретирует серьезно и в то же время искусно. Простота и китчевая красота его фотографий обманчивы. Он хитроумный мастер. У него есть принципы режиссуры, которым подчиняются все «народные артисты». Он ставит свои условия и свои спектакли. Герои Плотникова переодеваются и одеваются, чтобы сыграть самих себя. Они идут в его ателье. Даже те, кто никогда не был там, все равно прекрасно знают белую комнату с зеленью папоротника и филодендрона, коллаж на стене из всех портретировавшихся у него лиц, консоль, кресло, задник и так далее — место действия не скрывается, сценическое пространство не меняется. В режиссуре Плотникова нет ничего случайного, импровизационного, его сюжеты продуманы, и он не раб удачного мгновения. Вообще мгновение — не его измерение. Спектакль, разворачивающийся на фотографии, — итог, исполнители готовы выйти на поклоны, все состоялось, сюжет исчерпан. Дар Плотникова — исчерпать человека. Не всегда это приятно для модели. К счастью, она, модель, чаще всего не догадывается, что за роль ей отведена. По-видимому, сниматься у Плотникова страшновато, хотя и лестно. Кажется, что он только «делает красиво», в то время как двойное око разглядывает натуру без сантиментов. Старания выглядеть респектабельно и вообще старания выглядеть так-то, свойственные любому, наталкиваются на бесстрастие механического рисовальщика. Режиссер, который прикидывается объективом, — это целая эстетика, если не философия!

Один молодой и манерный «визажист» (так они себя теперь называют) как-то публично жаловался, что Плотников что-то позаимствовал из его стильного гардероба для моделей. В качестве доказательства собственной профессиональной состоятельности он поместил в журнале несколько снимков — дамы его одеты по последнему слову. И что же? Наверное, он идет в ногу с дизайном, но как портретист никуда не годится. Макияж и коллаж для Плотникова — прилагательные. Он откровенный и идейный консерватор, который играет в изыск скорее потому, что так хотят его модели, так грезят они о своем отражении. Несмотря на репутацию эстета, Плотников угождает требованиям широкой публики, предпочитающей сюжет стилю. И со вкусом у него все в порядке.

Олег Табаков с женой

Пьески, разыгрываемые под филодендроном, иногда очень трогательны. Например, цикл семейных композиций. Семейство подано, это безмятежный и наивный перформанс. Все хорошо, лучше некуда, читается их общее сообщение. Плотников с этим согласен. Действительность легко поддается лакировке ради частных человеческих идеалов.

В семейном жанре Плотников — наследник тех фотолетописцев, которые заботились о гармонии для потомков. У него в «семье» есть идея единства, подкрепленная сходством, и есть знак «фирмы». За Владимиром Меньшовым голливудский плакат «Москвы», которая не верит слезам. В патриархальности семейных сюжетов есть затаенная усмешка (над собственной ли чувствительностью или над простительным очковтирательством позирующих?), напоминающая о Рябушкине. Живописные прообразы иногда неожиданно вылезают в позитиве промышленного производства. Екатерина Васильева, в перерыве между съемок посаженная в глубокое кресло, оказывается брюлловской графиней Салтыковой. О ней напоминает изможденное лицо, утопающее в оранжерейном переплетении ветвей, и «древний» для актрисы реквизит, вроде граммофона с изогнутым раструбом. Алла Демидова в черных кружевах в комплекте с зонтиком — та самая героиня Валентина Серова, которая как бы говорит с холста: «Да, это я…» Когда же модель повторена в цветном варианте, то центром композиции делается не Демидова, а апельсин, и слегка изогнутая черная женская фигура, с ударением на ярко оранжевом пятне рядом с ней, приводит на память другое полотно, другую живопись: «Ужин» Бакста. Алису Фрейндлих фотограф вводит в травяные пейзажи с одуванчиками и белыми зонтиками Шишкина. Панфилова и Чурикову он заманивает куда-то в васнецовские дебри: «там чудеса, там леший бродит»… и стоит на болоте дорогое кресло. Дирижера Дмитриева он ставит у колонны, повторяя репинского Бородина. Навыки портретирования, проверенные на живописи, завершают манеру, придают ей весомость. И еще: живопись учит подходу, и Плотников выбирает серовский. Он умеет раздеть, даже когда модель старательно наряжена, особенно женщины, то укутанные в коконы тканей, то увешанные гирляндами аляповатых цветов, то переделанные из кликуш в каких-то русских государынь (как Зинаида Славина), то усаженные в невесть откуда взявшиеся ампиры.

Человек психологически раскрывается декоративными приемами, и при этом «зеркало льстит». В черном пиджаке Олега Басилашвили психологии не меньше, чем в его лице. Пустой концертный зал (не в ателье!), где одиноко сжался Георгий Свиридов, — тоже действующее лицо. Все эти тряпки и пальмы, ковры и колонны, вазы и столики позируют наравне с людьми, а мастер никуда дальше, за пределы этих сосуществований человека и вещи, не лезет. Его фотография — не кадр, не остановленное мгновение и не проницающий рентген; его портрет — это полное описание, подробнейший каталог. Редко позволяется играть ракурсами — разве что для того, чтобы подчеркнуть выразительность неправильных, не идеальных черт — у Валерия Ивченко; зато из своеобразия лица таганковского Трофимова получается коллекция редкостей в духе старинной немецкой живописи. Больше, чем балетные пируэты с камерой, мастеру нравится кратчайшее расстояние между глазом объектива и глазами объекта. Раскрывается занавес, где исполнитель устремлен в публику, и его не застанешь врасплох.

Марина Неелова

Плотников дорожит похожестью. Его герои узнаваемы и адекватны себе. Что бы ни говорил произвол мгновения, человек остается собой. Что бы ни сделали с лицом Воларда, его можно узнать в импрессионизме и в кубизме. Настоящие портретисты знают цену истинного сходства изображения и модели. Люди, снятые Плотниковым в разные годы, — постаревшие, помятые, усталые, обессиленные — все те же, как будто портрет удостоверяет, что лицо и все прочее, что за ним скрывается, даны однажды и навсегда. Игорь Владимиров в 1983 году — американский судья (Спенсер Треси в «Нюрнбергском процессе»), полный патетики и сил; он же в 1988 году — патриарх в дремоте (Владислав Стржельчик в «Цене»). Неизменную сущность обрамляют индивидуально: Солоницына — догом, Виторгана — отливкой из бронзы, Ефремова — креслом с деревянной спинкой, чтобы было видно свежее плотницкое качество, Рязанова — лубком с каруселью, Радзинского — сразу американской футболкой и советским флагом. Каждый получает по запросам: Хмельницкий — пугачевский антураж, Виктюк — облик вдохновенной Пифии у балетного станка, Маргарита Терехова — облик кающейся Магдалины. Каждый в своем «хуморе», как говорили в старину, в своем нраве: Володин — в углу, открытом им месте драматических свершений; Ахеджакова — на кухне; И. Соколова — во дворе, питерская девочка. И где, и с чем бы ни поместил Плотников своих многочисленных и разных героев, они равно спокойны и ясны. Драматизм, то есть «временное нарушение гармонии» (Фридрих Шиллер), не для этого театра. В нем престижные демонстранты пожинают плоды биографии.

Плотников имеет дело в основном с актерами, но редко показывает их в ролях. Вертинская в платье мольеровской Эльмиры — все та же экзотическая красота, шанхайско-грузинский перл. Эльмира своя в серии других ролей Вертинской, не из театра, а из вдохновения Плотникова: андрогин Пьеро, манекенщица от кутюр. Роли и привычный театр уступают место куда более интересному — игре в самого себя. Так получается Иван Бортник — пролетарием в выходной день, расслабленным и раздраженным тружеником, не знающим, куда себя деть, или персонажем Аркадия Райкина (уже три часа и ни в одном глазу); Светлана Смирнова — Сюзанна или Дорина в хорошем доме, куда требуются рекомендации. Балетмейстер Петр Гусев — роковое соединение в одном лице Петипа и Чайковского, и эту гофманиану смягчают расплывшиеся театральные огни на втором плане. Топор в руках Раскольникова-Тараторкина — это просто неврастенический гротеск актерского амплуа. Играющий человек безнадежен, бездарен, свидетельствует Плотников, потому что кроме себя ничего и никого не может сыграть. Маска, мы тебя знаем, потому что ты — некая универсальная середина всех твоих отношений и состояний. Плотникова не смущает гиперреализм и определенная бесперспективность собственной объективности — он хочет, чтобы от персонажа не осталось никаких тайн. Он хочет, чтобы все превратилось в фактуру и чтобы ее удалось запечатлеть «бездуховной» техникой.

Тогда-то он придвигает аппарат вплотную, и мы видим трудовые складки на лице Михаила Ульянова, борозды лба, седину — волос к волосу, линию губ, тени под глазами. Фотоотпечаток доведен до максимума пристальности. Подобная работа дает наилучшее представление об искусстве фотографии. Это не живопись. В отличие от других мастеров, имитирующих мазок или акварельную зыбкость, глубинную светотень или «импрессьон», Плотников утверждает светлую статику снимка. Живопись дает принципы портретирования, но его природа — пучок света, отражающий на специальной пленке, а потом на чувствительной бумаге один к одному вещный мир. Главный цвет Плотникова — белый; цветовая гамма — от белого до антибелого, то есть черного, ракурс — анфас. Его палитра крутится вокруг белого — от снежной белизны до черного бархата. В цветной фотографии он мастер, художник — в черно-белой. С помощью мельчайших переходов внутри холодного черно-белого, вернее, бело-черного контраста, он достигает объема и психологичности. Поэтому в его людях нет психологии (той, привычной, из сплетенок и слушков), а в целом портрете — есть. Терехова вся по контуру (снимок почти в рост) обведена следом неяркого луча, который мог бы оставить фонарик; этот невидимый фонарик образует вокруг женской фигуры колеблющуюся и как бы светящуюся рамку. Андрей Харитонов, еще юноша, с двойственной, мученически-сладкой привлекательностью, послужил выгодной натурой для, с одной стороны, совершенно формального, а с другой — проницательного раздвоения: на первом снимке он — позитив, весь в белом, только галстук черный; на другом — негатив, весь черный, и собачка добавляет в матовую черноту немного атласного блеска.

О философии фотографии написаны груды слов. Это одна из устойчивых тем для спекулятивных упражнений постмодернизма. «Смерть автора» и здесь возведена в катастрофический признак. На практике бесконечные ухищрения фотографов говорят о неслыханной и противоестественной жажде авторства. Прогресс фотодела, все больший автоматизм и совершенствование оптики — обращаются в инструменты преодоления нерукотворное™ фотографии. На самом деле пропасть между рукой рисующей и затвором щелкающим не сокращается. Поиски фотографов затопляют реализмом миллионы «художественных» проб. Из всех зеркал фотографии суждено остаться самым прагматичным, но в этой бесстрастной механической точности коварства больше, чем в отношении, оставленном живописцем на холсте.

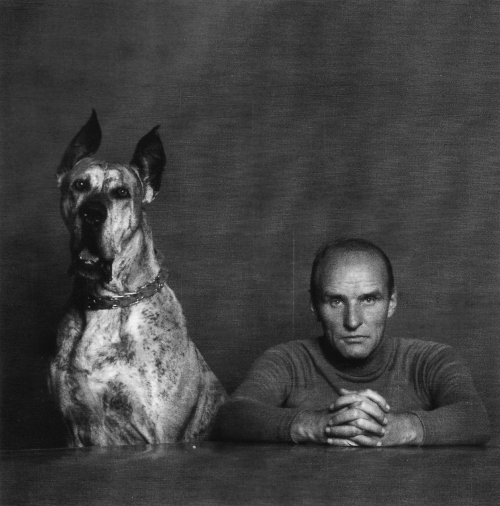

Анатолий Солоницын

Плотников верен копирующей, отражающей фотографии и как будто рад, что не отвечает за фокусы затвора и химрастворов, а также за сатирические эффекты своих композиций. Что такое Солоницын с догом? Двойники. Гребенщиков [иноагент] и гитара — два профиля, два бойца, как на памятных металлических медалях. Театральный художник Шейнцис — центральная деталь замысловатого механизма, занимающего всю комнату. Питерский актер Данилов — один из объективов среди многих, заставляющих его стол, только улыбающийся в объектив.

Про Плотникова говорят, что он придумывает фотографии — говорят, как будто подразумевается, что это изъян. У него есть неудачные сюжеты, неточно обозначенные связи между вещами и людьми, случайные переодевания. Бывает он совершенно нейтральным, довольствуясь обычным прямым ракурсом, словно никаких идей этот персонаж вызвать не может, что само по себе в плотниковской съемке выразительно. Не получается, главным образом, именно то, что не придумано. Некоторым его сериям свойственна чуть ли не издевательская настойчивость: все писатели сидят за письменными столами, в окружении книжных шкафов и стеллажей, во всеоружии письменной своей профессии. Все певцы и примадонны, эти экспортируемые объекты отечественной культуры, сочетаются с антиквариатом, очень хорошо сохраненным или реставрированным, с зеркалами, мрамором и прочей дворцовой чепухой. Пижоны сидят в джинсах на стильных диванах, поставив ноги в кроссовках на ковры ручной работы. Такие портреты вроде бы только функциональны, выставочны, элементарны. Вместе с тем на них зафиксировано положение, заставляющее мебелью и торцами книжек внутренний мир. Положение человека в жизни и в искусстве Плотников ощущает не просто как заказ, а как собственную творческую задачу. Он создает условия, в которых все претензии, запросы, имидж, самооценка, комплексы составляют ту неожиданную роль, которую герой играет с откровенностью, не всегда достигаемой на настоящей сцене. Для представления о человеке достаточно бросить взгляд на слагаемые, составляющие некую визуальную сумму на плотниковском портрете. Положение — это разъятая и просчитанная структура изображения. Изящными печатными буковками подписывая снимки, он разымает фамилии. Они тоже, как и его персонажи, сложносоставные: Vic-тюк, Го-rin, Poман-цoff. И сам он — фотограф, то есть сразу и граф, и график.

В автопортрете он подчеркнул роль зрения в своем деле сразу несколькими парами очков. Но куда удачнее другой его портрет.

Однажды он сыграл сам себя в кино. Это был фильм Анатолия Эфроса «В четверг и больше никогда». В заповеднике собираются разные люди, в том числе фотограф. Его лицо так и не попадает в кадр. Оно все время закрыто камерой. Но сам фильм отчасти — это входило в замысел режиссера — и есть отснятые этим фотографом кадры. Или так: один и тот же мир может быть подвижным и неподвижным, и они сравниваются. Фотография начинает двигаться, а пленка, в свою очередь, замедлять бег. Как киноперсонаж Плотников избежал кадра. Точно так же он ведет себя и как самостоятельный художник. Чем безупречней отпечаток, тем выше уровень фотоискусства, но за чей счет возникает безупречность — человека или механизма? Плотников не открывает этого сознательно.

Но его фотоглазу удается выявить суть самых сложных человеческих явлений. Каждый снимок Смоктуновского передает невероятную природу трансформации, с которой фотограф вступает в поединок. Если перед ним Протей, то, по крайней мере, он не упустит ни одного преображения. Типичный интеллектуал семидесятых, перекинувшийся из технарей в гуманитарный вуз. Франт, с головы до ног уложенный в добротную оболочку одежды, да так, чтобы ни в коем случае не соприкасаться с бесстильной средой. Пан — лесное существо, или натурщик на уроке в Академии художеств. Моцарт со стиснутыми зубами — гениальный завистник. Римлянин-патриций, как Тацит, сокрушенный кровавой современностью. Войницкий, захваченный каким-то безумным порывом, пронесшимся по дому как раз во время съемки. Геометр с бородой, оседлавший стеклянное «тело». В этой уникальной серии один из любимейших, по-видимому, персонажей дан в том полном объеме, который только и доступен следу, остающемуся на земле от актера. И среди бесчисленных изображений Смоктуновского самыми эмоциональными и точными останутся холодные комбинаторские фиксации Валерия Плотникова.