Пасынки мечты

Считается, что само слово «ретрофутуризм» появилось

довольно поздно — предположительно в середине

1980-х. Его рождение связывают с именем художника

Ллойда Данна и его журналом PhotoStatic. Вполне возможно,

что и так, — во всяком случае, к восьмидесятым

будущее стало стремительно испаряться, замещаясь

уже не разработанной визуальной средой, а сухим

прогнозом. Научные достижения стали слишком сложны

для понимания широкой публикой, политическое

вытеснило фантастическое, а социальные фантазии

увяли, завершившись, в итоге, приснопамятным «Концом

истории». Киберпанк стал последним разработанным

странствием в грядущее — да и то, по мнению своих

создателей Стерлинга и Гибсона, имел больше отношения

к дню сегодняшнему, чем завтрашнему.

И чем меньше у нас оставалось будущего, тем больше

входил в моду ретрофутуризм, основанный на самом

разумном умозаключении: если будущего нет

здесь, надо искать его там, где оно было.

* * *

Всемирная ярмарка в Нью-Йорке 1939 года была одной

из крупнейших в истории проведения подобного рода

событий. Бесчисленные павильоны привлекли колоссальное

внимание, перед Америкой и миром, все еще

контуженными Великой депрессией, предстали образы

технической и научной мощи человечества, внушавшие

посетителям утраченный было оптимизм. Но несколько

экспонатов пользовались особым вниманием публики.

Во-первых, на этой ярмарке была заложена «капсула

времени» — контейнер, который должен быть распечатан

лишь в 6939 году. В него были помещены: письма

Альберта Эйнштейна и Томаса Манна, пачка сигарет

Camel, копия журнала Life, пластмассовый пупс Kewpie,

доллар, семена важнейших сельскохозяйственных

культур и миллионы страниц текста на микрофильмах.

Другой экспонат имел отношение к более близкому

будущему. Двадцать восемь тысяч человек ежедневно

выстраивались в многочасовую очередь у павильона

General Motors, чтобы увидеть «Футураму» — грандиозное

шоу, посвященное миру 1969 года. Войдя в темный

зал, посетители рассаживались в установленные на

тридцать шесть тысяч квадратных футов показывал с высоты

птичьего полета мир победившего разума и комфорта

— фермы под стеклянными колпаками, сверхскоростные

шоссе с автоматическим управлением потоками,

невиданные города.

Характерно, что построил все это великолепие некий

Норман Бел Геддес, театральный художник и

представитель совершенно новой профессии — промышленного

дизайна, совместивший в «Футураме» оба

своих увлечения, искусство и промышленность. То, что

у него вышло, можно увидеть в фильме «Highways and

Horizons», доступном в Интернете, не предсказанном

Геддесом. В Интернете же можно найти любительский

фильм о ярмарке 1939 года — немой, чуть бессвязный,

но говорящий об эпохе, быть может, больше проекта

Геддеса: будущее в объективе любительской камеры

представало вполне осязаемым, плотным, крепко схваченным

в строении павильонов, в удивительных барельефах,

совершенным и таким… доступным.

Сказать, что последовавшая вскоре Мировая война

внесла свои коррективы в этот оптимистичный взгляд,

было бы неверно, — тотальное уничтожение стало

лишь темной тенью тотального процветания, его мрачным

отражением. Но важно здесь другое: была в истории

человечества эпоха, когда присутствие будущего

ощущалось как никогда явственно, когда интерес к нему

выплескивался на страницы политических и женских

журналов, — даже Bazaar и Housekeeping, не говоря о

Life и Newsweek, посвящали статьи грядущему. В первой

половине прошлого века концентрация будущего была

невероятной — особенно в сравнении с нашими

скромными «нанотехнологиями» и «вертолетными такси». И, что еще важнее, это будущее выходило за пределы

социальных и политических теорий в бесчисленные

дизайнерские проекты — архитектурные, градостроительные,

будущее вторгалось в область моды и предметов

быта.

К 1939 году на экраны уже вышли основные картины,

ставшие эталоном стиля в понимании той эпохой

образа будущего: «Метрополис» (1927), «Только представьте» (1930), «Облик грядущего» (1936). Все пророчества

были достаточно мрачными, даже в «Только представьте», задуманном как комедийный мюзикл, делались

довольно невеселые предположения о сугубо

тоталитарном 1980-м. Однако художественная выразительность

этих картин оказалась столь гипнотической,

что сегодня само слово «ретрофутуризм» связывают в

первую очередь с ними. Что не удивительно: заложенный

в них тоталитарный концепт оставался актуален

на протяжении всего столетия. Рожденный из «стального

урагана» Первой мировой, Депрессии, великих

надежд и технических прорывов перед новой всемирной

катастрофой, вечный Метрополис стал символом

коллективного существования, несущего немало страданий

элементарным частицам общества, знаком веры

в величественную мощь разума, неизбежно униженную

социальной несправедливостью. Призрак вечного

города можно найти повсюду — не только в осознанных

репликах вроде «Небесного капитана» или «Антенны», но и в Готэм-Сити «Бэтмена», и в «Темном городе»

Алекса Пройаса, и в «Бразилии» Гиллиама, и в «Бегущем

по лезвию» Ридли Скотта.

Однако кажется, что сегодня волнует в названных

фильмах не это, а более тонкая тоска по изумительной

предметности мира, по форме, массе, фактуре. Первые

архитектурные проекты великого Бакминстера Фуллера,

рисунки Франсиско Мухики, скрестившего небоскребы

Нью-Йорка с пирамидами майя, фантазии Фрэнка Ллойда Райта и Ле Корбюзье… все эти люди работали одновременно

с Фрицем Лангом и Александром Кордой. Все

вместе они превратили Метрополис не столько в предсказание,

сколько в мечту. Мрачная ирония истории показала,

что прав был скорее Ланг, чем Райт, — ближе

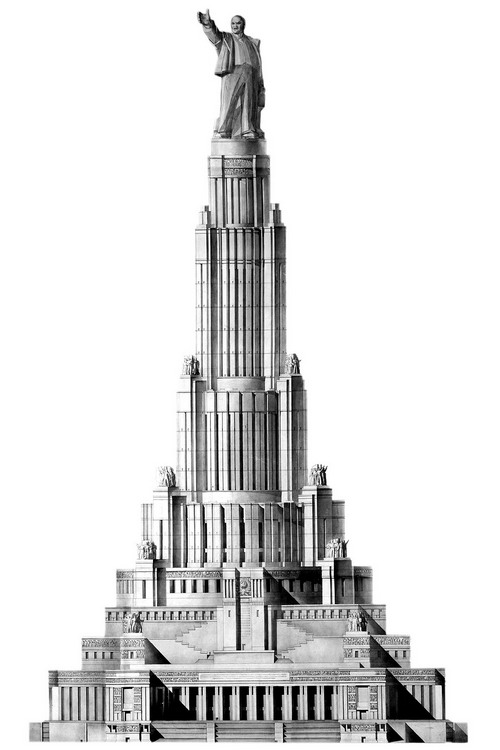

всех к воплощению этой мечты подошли Альберт Шпеер

с его замыслами реконструкции Берлина и Борис Иофан

с нереализованным проектом Дворца Советов.

* * *

Конечно, 1939-й был кульминацией долгого процесса.

Еще в девяностых годах XIX века журналы публиковали

карикатуры, в которых изображался человек будущего.

Симпатичный джентльмен в костюме-тройке, с тоненькими

ручками и ножками и огромной, похожей на луковицу

головой пояснял идею о том, что в будущем отпадет

необходимость в физической силе, зато мозг разовьется

до необычайных размеров. Фантазии Жюля

Верна уже стали классикой, романы Герберта Уэллса

только становились ею — одновременно с кинематографом

Жоржа Мельеса. И хотя в число предсказаний

Верна вносят полеты в космос, подводную лодку и

электрический стул, кинематографическая суть того

времени содержалась не в них. Конечно, гигантский паукообразный

механизм из «Дикого, дикого Запада», летающий

паровоз из «Назад в будущее» и латунные механизмы из последней экранизации «Машины времени»

принадлежат той эпохе. Но речь здесь идет не о будущем

как таковом и цитаты из Мельеса в «Антенне» не

имеют отношения к пророчествам фантастов и футурологов,

давно покоящихся в могилах. Подобно фантазмам

Жана-Пьера Жёне и Марка Каро в «Деликатесах» и

«Городе потерянных детей», кинообращение к той эпохе

заинтересовано в мире вещей, грубости и весомости

предметов — среды, давшей питание стимпанку.

И если Метрополис — мир коллективов, грандиозных

строений, общественных процессов и массового

производства, то субмарина капитана Немо, лаборатория

Путешественника во времени и Путешественника

на Луну — мир дерзких одиночек и таинственных механизмов.

В нашем универсуме одноразовых изделий

— невероятно привлекательный образ. Стеклянный

хромированный шприц, хрупкий и тяжелый, — отличная

аллегория индивидуального страдания, тогда

как его удобный пластиковый аналог — всего лишь

знак социальной проблемы. Шестерни и часовые механизмы,

силы пара и электричества обладают особой

магией. Лежащая в сумеречной зоне меж наукой и колдовством,

эта магия сродни силам, оживляющим зловещего

убийцу в «Хеллбое»: хрупкое устройство, помещенное

на место сердца, пара поворотов ключа и

мертвец идет. Фактически речь — об алхимии — достижении

фантастического при помощи научного. Вероятно,

Жюль Верн был бы глубоко оскорблен подобной

трактовкой, но что поделаешь… Большое видится

на расстоянии.

* * *

Пока любопытные граждане толпились в очереди на

«Футураму», в Америке складывался новый стиль — нуар.

Нельзя сказать, чтобы область фантастического

стала единственной зоной, задетой этим явлением, —

влияние «черного фильма» на культуру оказалось воистину

грандиозным. Однако нельзя не заметить, что

простое сложение «Метрополиса» и «Это случилось

однажды ночью» с различными поправками уже дает

«Бразилию», «Альфавиль», «Бегущего по лезвию», «Темный

город» и даже, с известными оговорками, «Матрицу». Мятые костюмы, шляпы, пальто, жестокий мир без

надежды, война каждого против всех: так ли важно,

преследует герой мафию или репликантов и кто за ним

гонится — бандиты или воинственные подпрограммы,

если в конце концов проиграют все?

Возможно, дело в незначительности временного

сдвига между футуристическими фантазиями 1930-х и

расцветом нуара в 1940-х: работает аберрация дальности

и оба явления слипаются в единое целое. Предостережения

об опасности для социума превратиться в

муравейник, управляемый недружественной волей, и

бунт одиночки против самой судьбы за право, в конечном

счете оставаться собой, одиночкой, подходят друг

к другу как две части пазла.

Кажется, однако, существенным, что «черные фильмы»

стали со временем образцами стиля — не собственного,

а стиля вообще, той расплывчатой области, что с трудом

определяется, но опознается интуитивно и мгновенно.

Пресловутая предметность мира доведена здесь

до блистательного предела: шляпы, чулки, автоматы

Томпсона, бакелитовые телефоны и таблички на дверях

заплеванных контор частных сыщиков; все здесь живописно

и самодостаточно почти на грани самопародии,

как в «спагетти-вестернах». Стремление к выразительности

кадра, к работе с объемами поднимает выразительность

нуаров до предела — и это прекрасный,

плотный и ноский материал, чтобы кроить из него

столь эфемерную ткань, как будущее.

***

Новое сгущение будущего произошло в 1950–1960-х,

но уже на новой основе. Ядерная угроза стала повседневностью,

запуск советского спутника проложил

дорогу в космос, и новые вызовы породили новые надежды,

разбудили любопытство, инициировали новые

страхи. «Космическая одиссея 2001 года», «Фантастическое

путешествие», «Барбарелла»; каждый на свой

лад, пытались заглянуть в грядущее, хоть и не с тем

искренним пылом, что их предшественники четвертью

века раньше. Будущее уже не являлось сосредоточием

надежд — кажется, оно просто вошло в моду. Промышленный

дизайн развился в могучую индустрию,

мимикрия предметов быта под нечто более возвышенное

стала привычным делом: если экспериментальные

модели автомобилей того же Геддеса отражали

облик техники новых времен, то теперь холодильники

и радиоприемники притворялись космическими

звездолетами. Постановщиков вдохновляли уже новые

архитектурные проекты, лишенные имперской тяжести

1920–1930-х, созданные не для перенаселенной

угнетенным пролетариатом планеты, а для нового человечества,

расселившегося по Галактике. Образцом

подобного стиля можно назвать советскую «Туманность

Андромеды» — экранизацию 1967 года романа

Ивана Ефремова — и «Одиссею» Кубрика. Безлюдность,

сменившая кишение толп, — первое, что поражает

в этих проектах. Это мир причудливых зданий и

нетронутой природы, мир огромных залов и пустых

коридоров.

В поисках выразительной формы для будущего к

этой эпохе обращались не так давно «Звездный десант»

и «Гаттака». «Десант» похож на ожившую обложку фантастических

журналов времен расцвета творчества

Хайнлайна, по книге которого построен фильм. «Гаттака» — на рисунки к солидному академическому изданию

по истории фантастики 1960-х. И в конечном счете

эти фильмы обращались снова к мечте и ее естественной

физической среде. Пускай «Десант» Верхувена стал

сатирой на милитаризм и фашиствующий «новый мировой

порядок» — книга Хайнлайна до сих пор входит в

список для чтения американских военных академий

для морпехов. Пускай «Гаттака» рассказывает о проблемах

генетики, только сейчас ставших актуальными. В конечном

итоге, оба они возвращаются к мечте о звездах,

подобно тому как «Метрополис» был мечтой о совершенном

обществе, а «Путешествие на Луну» — мечтой

о тотальной победе разума над природой.

***

Образы великой мечты — вот что питает ретрофутуризм.

Надо признать, однако, что с самим этим термином масса хлопот. Ведь в конечном счете все полноценные

произведения этого жанра, как «Небесный капитан» или «Антенна», остаются изолированным, эстетским

десертом. Все прочие — «Бегущий по лезвию»,

«Альфавиль», «Матрица» — суть произведения, лишь

заимствовавшие элементы из прошлого.

В связи с этим особенно интересно обратить внимание

на последние российские фильмы — «Первые на

Луне», «Пыль», «977». Чем являются они — частью поросшего

бурьяном советского грядущего, странной

производной от «токийского эпизода» «Соляриса», грязных

луж «Сталкера», неловкого дизайна «Гостьи из будущего», фантастическим и завораживающим отражением

эпохи НИИ, НТР и ИТР, отражением еще одной великой

мечты, чьи обломки мы пытаемся вновь заселить?

При попытке определить, что такое ретрофутуризм

(стиль? направление? жанр?) кажется разумным

сделать шаг назад и позволить скучной и в конечном

счете произвольной классификации уступить место

чувствам. Быть может, это просто эхо тех великих надежд

человечества, смутный шепот которых мы, почти

разучившиеся мечтать, еще в состоянии различить.