Наше занятие — телесное, конкретное и вещественное…

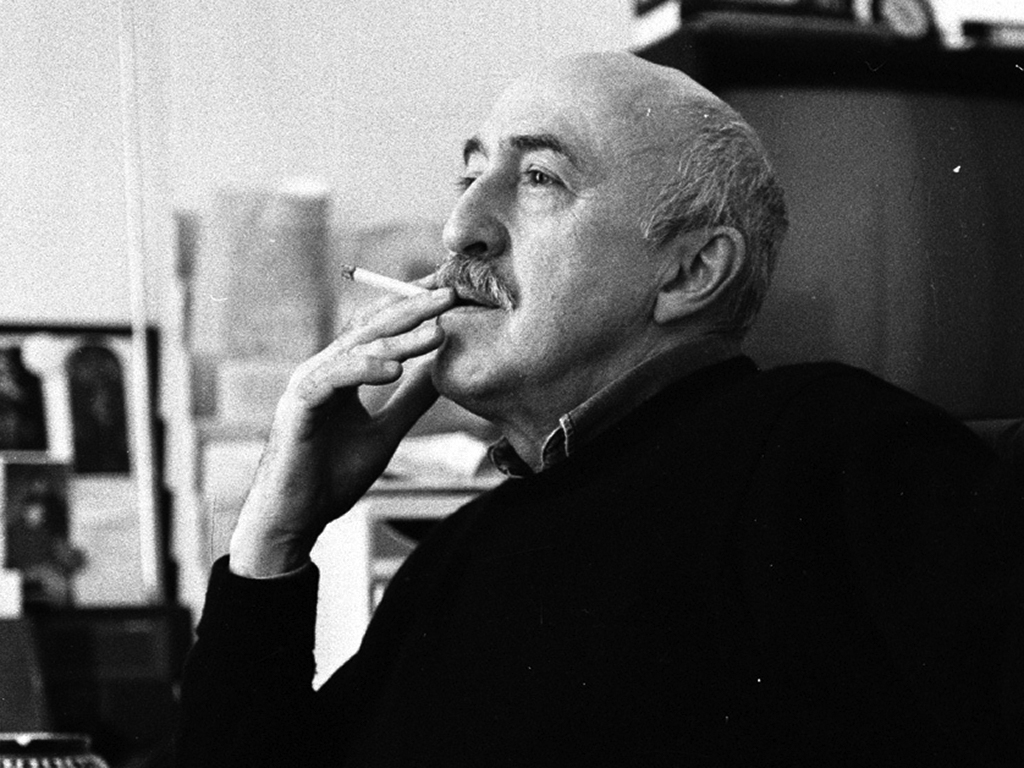

Публикуемые ниже материал основывается на стенограмме встречи режиссера со студентами Факультета экранных искусств Санкт-Петербургского института кино и телевидения. Выбранные фрагменты беседы печатаются практически без сокращений — Иоселиани не соблазнялся на отвлеченные рассуждения. Философию своего труда он поведал через простые и необходимые вещи. И наоборот — всякая простая вещь в его изложении открывала целостность мировоззрения. Это очень редкое качество. И в жизни, и в кино.

— У нас не очень много времени, поэтому, ребята, спрашивайте меня про самое главное. Про ремесло. А про то, что мы думаем, что я думаю… Это все потом. Это для корреспондентов.

— В чем для Вас состоит специфики кинематографа? Его природа. И что для Вас в этом главное?

— Я пытаюсь отобрать из не очень долгой истории нашего ремесла примеры, которые относятся к занятию именно этим ремеслом, а не другим. Для меня вдруг стало ясно, что очень немного людей занимались языковой разработкой кино. Я уверен — такой язык существует. Язык, который не требует семантического словесного перевода, который и так всем понятен. С самого начала кино было немое, а значит всем понятное. Развитие шло по двум линиям. С одной стороны — пантомима как необходимый элемент сообщения. А с другой стороны — появилась структура, основанная на сопоставлении разных движущихся изображений. Этому процессу очень сильно помешало появление звука. Люди стали разговаривать на разных языках, и если раньше грузинский фильм мог спокойно уехать, например, во Францию, то теперь такой фильм надо еще умудриться сделать, чтобы его во Франции смотрели без переводчика. Вы, кстати, знаете, что грузинская студия существует с 1904 года?

В основе настоящего киноязыка, я думаю, разрезанные и сопоставленные куски пленки. И то, что прекрасно разработал, допустим, Бастер Китон — методика понятного рассказа при помощи рафинированной пантомимы. Чаплин все у него украл. Забудьте этого человека к чертовой бабушке. Он был коммерсант по природе, а придумали все двое — Китон и Гарольд Ллойд. От них пошло то, чем я бы и определил наше ремесло. Во-первых, это не адаптация чужих мыслей, чужих литературных или драматических сочинений, а то, что ваше от начала до конца, что сделано и придумано вами и за что вы несете полную ответственность. И второе: не надо переводчика. Потому что иначе бывает так: вы знаете язык, закрываете глаза и все понимаете. Смотреть уже не надо. Это грубые определения, очень простые, но в них все-таки можно ориентироваться в практической работе.

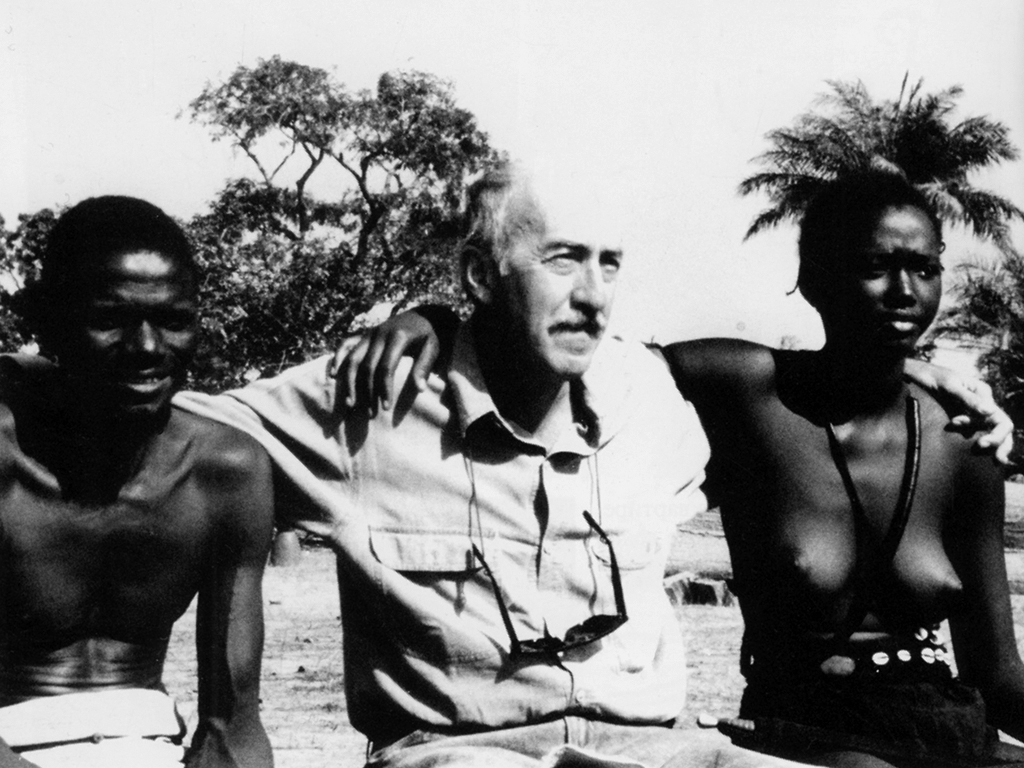

Я лично ударился в такую авантюру: в моей первой картине «Апрель» придуман язык, которого на свете не существует. Коль скоро рот открывается, звук какой-то должен выходить, но звук безо всякой нагрузки. И зрители в результате понимали гораздо больше, чем если бы произносились понятные слова. А потом я поехал в Менгрелию и снял фильм на языке, который понятен одной пятой населения Грузии. И люди из этой одной пятой, по-моему, были самыми несчастными зрителями, потому что понимали, о чем речь идет. Потом я поехал в Африку и сделал картину на языке диола, о котором на Земле вообще мало кто знает. И опять-таки самыми бедными зрителями были сами диола, которые понимали, о чем они там говорят. Это я привожу крайние примеры, чтобы вы поняли, что я понимаю под «переводить» или «не переводить». Когда мне приходится снимать грузинский или французский фильм, я очень стараюсь, чтобы никакого конкретного содержания речь героев не несла.

Может быть, я тут намеренно преувеличиваю, но если вы спросили о главных компонентах нашего ремесла, то вот это для меня и является основным.

— В таком случае, что же для Вас будет сюжетом или драматургией, когда Вы сможете сказать — событие произошло, что-то случилось? Что для Вас будет главным — отношения людей или что-то на уровне изображения?

— Вообще понятие события — оно объективно необозреваемо. Мне кажется, надо обязательно принять точку зрения, что никакой объективности достичь невозможно. Ни в какой деятельности, в том числе и в нашей. Иначе мы вернемся к войне Красной армии против Белой, где каждый считал себя правым. То же самое можно сказать и о сюжете.

Сюжет — это некое событие, которое тенденциозно вами увидено как приложение к проповеди непреложных для вас идей.

Этого надо опасаться, надо помнить, что все мы ошибаемся и даже не можем оценить ни одного исторического события, не впав при этом в тенденцию. Например, конкистадору Сальваресу ацтеки отрубили голову… Пригласили подняться по длинной лестнице. Он-то думал, что это знак уважения, гостеприимства. А ему — жах! Потому что для ацтеков это действительно была высшая форма гостеприимства. Португальцы тут же принялись истреблять ацтеков. И истребили до единого, не задумываясь, что для ацтеков высшим благом и вправду было оставить человека без головы. Так и сюжет. Он кончается там, где начинается коллизия. Мог ли вообразить Отелло, что Дездемона ему изменяет? Мог. И в этом весь ужас. Монтекки терпеть не могли Капулетти, а Ромео полюбил Джульетту. Вот в чем ужас. На этом все кончается. А могло кончиться совсем иначе, очень хорошо кончиться… проснись она чуть раньше, приди Ромео чуть позже… Было бы прекрасно, банально, скучно и неинтересно. Коллизия ведь всегда искусственна и ведет к нравоучению. Если бы ворона не открыла рот, сыр бы не выпал, нечего было бы говорить лисице.

«Ворона и Лисица». Худ. Евгений Рачев. 1961

— И автору?

— Да. Сюжет в том и заключается, что есть сыр, есть лисица и есть ворона. Дальше начинается коллизия, начинается ваше желание преподать что-то в нравоучительной форме. Самая нелепая из притч — это притча о смоковнице. Почему Спаситель повелел, чтобы дерево засохло? Потому что ему захотелось плодов, а их не было. Не вовремя подошел к дереву. А потом разозлился и сказал: Засохни!

— Когда Вы делали первые фильмы, Вас в большей степени интересовал не сюжет, не фабула, а среда действия. А вот в «Охоте на бабочек» вы больше заняты сюжетом, нежели средой…

— Да, правильно говорите. Совершенно верно.

— Почему так выходит?

— Потому что воздух, из которого был соткан тот мир, сам по себе представлялся мне хрупким, тленным, исчезающим. И ткань человеческих взаимоотношений была для меня столь ценна, что я считал нужным сообщить об этом, чтобы все это не исчезло. Это уже не повторится, это уже архивный документ.

Одной из функций нашего ремесла является умение хорошо разбираться в бульоне, в который окунуты те или иные события, умение преподать урок, обьяснить, что все это было возможно.

Я очень серьезно отношусь к такой задаче. Насколько это получается, не знаю, но стараться надо всегда, иначе теряется всякий смысл.

А когда мне пришлось рассказывать о выводах, сделанных из прожитой жизни, и уже нельзя было снимать фактуру самой жизни, я вынужден был перейти просто на язык басни. К сожалению. Но так случилось.

Какая-то основа все-таки осталась. Я всегда стараюсь ни в коем случае не снимать того, что мне непонятно, или того, что я не люблю. И поскольку все мы живем в эпоху, которая не изменилась, обозримые события понятны и близки. Мы уже не носим галош, но все еще носим кашне, почти перестали носить ушанки, но продолжаем надевать какие-то вязаные кепочки. Такие иероглифы нашего понимания того, как мы живем на этом свете в это время… И я позволил себе сделать ряд усилий, чтобы из этой общности вывести притчу, но с признаками времени

— Кино все-таки возникло не на пустом месте. Как Вы считаете, в литературе, например, есть нечто, на что опирается кинематограф? Не в смысле экранизации, конечно, но в литературе как тексте.

— Вы знаете, я не совсем ясно представляю, что происходит в момент восприятия текста. Любого: иконописного, словесного…

Когда мы говорим о литературе, у меня все-таки возникает достаточно смутное и недостаточно конкретное видение текущих во времени образов, поступков, событий. То есть лица не имеют черт, скажем так. И прочтение литературного текста дает мне смутный образ, лишенный земных черт. Если бы никогда не были сняты фильм по Льву Толстому с Одри Хепберн и фильм Бондарчука, я бы так и остался в этой области, а то, что они мне показали… Я от этого избавиться уже не могу. Не могу избавиться от образа Наташи, сыгранной Хепберн. Это кинематографическое преступление мне всегда будет мешать. Я уже этот текст свободно, как мне хочется, прочесть не смогу. Поэтому и подумал: Боже мой! Безумные люди, они еще Булгакова хотят экранизировать! Ну что это такое!

Или хотят мне сыграть Пушкина. Какой-то актер должен появиться, с губами, волосами, цветом глаз, ростом, руками, жестами. Что же это такое.

Я, наверное, немножко отошел от темы, но когда вы говорите о литературе, это тайна все-таки, тайна вашего личного отношения и вашего личного умения прочесть текст. Поэтому ни в коем случае, я вас прошу, не пытайтесь экранизировать тексты, нацеленные именно на то, что мы можем понять, и на то, что считал необходимым автор.

Одри Хепберн в фильма «Война и мир». Реж. Кинг Видор. 1955

— И все-таки одна из основных посылок литературы — оставить свидетельство о том, что было, что есть. Эта тенденция, начиная с Евангелия, присутствует в литературе и каким-то образом претворяется в кино

— Да, наверное. Но надо понимать, что именно остается. Если вы начнете с того, что «в начале было Слово и Слово было Бог» — это одно. А «края небес коснулась перстами пурпурными Эос» — совсем другое. Понятия Древа и Плода, Добра и Зла требуют другого багажа и другого знания, которыми мы, как бы ни старались, сегодня не обладаем. Хотя слова как будто понятны. Бывает и так, что тексты, которые в своем времени считались банальными, глупыми и никчемными, в другую эпоху читаются совсем иначе. Откуда нам знать — может быть, для своего века «Витязь в тигровой шкуре» был просто пошлым набором пословиц и поговорок. Или вот — «подьезжая под Ижоры, я взглянул на небеса» — это мы помним, рождаются ассоциации. Но мы упускаем из виду, что в то же время жил Чаадаев. И поэтому лишаемся всего комплекса прочтения текста.

Наше занятие, с одной стороны, телесное, конкретное и как бы вещественное.

Но я твердо уверен, что через некоторое время люди просто понятия не будут иметь, о чем идет речь, потому что это не свяжется с воспоминаниями конкретно прожитой ими жизни. Хотя мы и пытаемся строить мост из мыслей наших, страданий, радостей. И никогда этого не достигаем, потому что невозможно прочесть этот текст для следующего поколения.

— Вы сказали, что нужно быть внятным без излшних объяснений в изображении. С другой стороны. Вы говорите о непременном субъективизме. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что субъективизм бывает настолько глубок, что невозможно объяснить ничего. Человек что-то понимает сам про себя внутри себя и оказывается абсолютно невнятен для окружающих…

— Для этого в информатике существует понятие обратной связи. Когда вы с кем-то беседуете, вам небезразлично, поняли вас или нет… Вы говорите ага!. Это вы мне даете знать, что меня поняли. Если вы так не делаете, значит, я не смог вам что-то сказать до конца.

Это такая разница в априорном отношении к любому тексту. А коли так, нашей задачей является хотя бы максимально точно сформулировать послание. Имея при этом в виду, что адекватно вашему желанию оно никогда прочитано не будет. Пусть так, но какая-то мускулатура мышления все же требуется. Без мускулатуры нам этим делом заниматься просто нельзя. Опасно снимать расплывчатые пятна.

Мы недавно говорили про картину Тарковского «Зеркало». Она ведь очень простая. А мы стали читать левой ногой через правое ухо. И она стала трудной.

— В процессе работы возникает огромная дистанция между замыслом и результатом. Очевидно, есть и какие-то профессиональные приемы, ремесло, позволяющее контролировать воплощение, добиваться обратной связи.

— Вы знаете, одинакового для всех набора правил нет. Надо просто стараться по возможности быть ясным. Сейчас такая мода пошла в Грузии — перестали все говорить по-русски. Появилось быдло, которое идентифицирует один из богатейших языков на свете с поступками русской администрации или с поступками генералов. Я отношу это к явлениям трагическим, потому что была возможность знать этот язык, владеть им, использовать как инструмент мышления. А искусственно отрицать — это просто безумие какое-то! Просто безумие… По-моему, я вам ответил.

— А у Вас происходит изменение замысла в результате?

— К сожалению, да. Поскольку мы зависим от очень многих компонентов в нашей работе, надо взять себе за единственное правило:

что бы ни случилось, не терять спинной хребет вашего будущего произведения.

Надо быть очень упорным и тенденциозным. Не будет той шпаги, не будет того оружия, не будет того цвета платка, стол будет не тот, стулья будут не те, свет будет не оттуда, будет ночь, а не день, но надо все упорно нанизывать на то, о чем вы думали, когда хотели сделать картину. Это по-человечески называется одним качеством — верностью. И это должно быть основным нашим качеством.

— Вы сказали о хребте, на котором произведение держится. Но перед ним говорили, что Вам чужд принцип построения за счет коллизии или жестко сколоченного сюжета. Что же тогда являете «хребтом»? На чем держится повествование?

— Я могу говорить об этом очень осторожно. У каждого ведь может возникнуть свой метод. Я отношусь к построению картины, как к произведению, протекающему во времени, в силу моего чувства ритма, отношения к длиннотам, моего ощущения времени, необходимого для рассматривания обьекта. И это время я вам навязываю. Я не могу учитывать вашу медлительность или вашу молниеносность, потому что строю произведение по законам, которые сам себе придумал и которые имеют отношение к музыкальной форме.

Например, сонатную форму, то есть столкновение двух противоположных тем, в теории музыки это еще называется борьбой, развитием, коллизией и разработкой, я стараюсь исключить.

И наоборот — беру за образец полифоническое построение, фугу с контрапунктом, с повторяющимися темами, с подспудными темами, выходящими на первый план. Я стараюсь рассчитать эту структуру разворачивающегося во времени действия. Конечно, очень трудно бывает избежать штампов и клише. Как только я их, мерзавцев, угадываю — тут же отметаю. Я иногда не угадываю. Потом жалею.

— Не могли бы Вы на примере «Охоты на бабочек» рассказать о Вашей работе над звуком? В частности, звуковыми коллажами занимаетесь Вы сами или отдаете на откуп звукорежиссеру?

— Сперва я монтирую изображение, выключив всякий звук, чтобы добиться ясности и стройности за счет вовремя отрезанных и склеенных кусков. Я очень стараюсь, чтобы куски были длинными. Я очень стараюсь не повторять одного и того же плана, потому что он теряет смысл и съедает время. Когда Андрей снял «Ностальгию», он хвастался, что у других в картинах по 600 планов, а у него всего 150. Это ведь наслаждение, когда в этом вот плане сделано очень много при помощи незаметных зрителю движений актеров в сочетании с передвижением камеры.

«Ностальгия». Реж. Андрей Тарковский. 1983

И все сделано как бы небрежно, но при этом точно рассчитано.

Только ради этого я и занимаюсь нашим искусством — оно неисчерпаемо богато, и наслаждение вот такое нельзя упускать из виду. А если упустишь… Он говорит, она говорит — так и будут говорить полтора часа…

Но изображение всегда несовершенно, и я начинаю его спасать, зная очень хорошо, что музыкой его не спасешь. Музыка все монтирует и придает совсем другой смысл. Поэтому я отношусь к каждому звуку внимательно и стараюсь представить, как бы он звучал без изображения. Почти на всех моих картинах, кроме двух, я работал с Катей Поповой. Она приносит свой мешок звуков, и мы ими распоряжаемся, как елочными игрушками. Мы их развешиваем в нужных и понятных нам местах. Это очень веселое занятие, как составление мозаики. Чтобы звук был хороший, сочный. И чтобы было слышно, и чтобы было ясно, почему слышно…

— У Вас в этом фильме снимались в основном непрофессиональные актеры. Хотелось бы услышать о Вашем методе работы с ними. Насколько для Вас принципиально, чтобы актер был непрофессионал?

— Принципа нет. Я не считаю обязательным, чтобы человек, снимающийся в моем фильме, не принадлежал к профессии. Просто я ничего не могу поделать. Профессиональные актеры гораздо беднее человечески, чем те, кого я нахожу, посмотрев налево-направо.

— А как Вы им объясняете задачу?

— Я им все играю.

— То есть сами все показываете?

— Ну а что там? Тоже мне, бином Ньютона, понимаешь…

— Считается, что Вы снимаете действительность, близкую документарной. А как Вы для себя понимаете документальное кино?

— Всякое кино художественное. Никакого документального фильма нет. Глупости это все…

— А «Приход поезда» Люмьеров?

— Ну а где вы встали, чтобы посмотреть, как он приходит? Когда решили обрезать? Когда прекратили съемку? Вот, допустим, водопад… Поезд все-таки должен прибыть, его надо дождаться, встретить… а водопад все время течет, а вы приходите и его снимаете, причем огибаете со всех сторон, думаете, как его снять, откуда… И он тогда становится водопадом, помноженным на то, как вы прожили вашу жизнь, какой у вас вкус, какое отношение, какая у вас радость, неприятие или приятие… И вообще, почему вы решили его снять. И снятый вами водопад никогда уже не будет просто документом. Он будет чем-то другим.

«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Реж. Луи Люмьер. 1896

А документальное событие… Самая грандиозная мизансцена — это процессы 1937 года. Вы можете снять этот процесс, смонтировать, но всего, что происходило за видимым действием, вы никогда не сможете мне доказать и никогда не сможете мне рассказать. Документа не будет. У немцев целый департамент занимался монтажом пропагандистской хроники. Потом пришел Михаил Ильич Ромм и все перемонтировал. Это документальное кино? Нет! В одном случае кадры служили одним целям, в другом — другим. А какой секрет в каждом плане, когда он был выхвачен из жизни, что он отражал — никогда мы этого не узнаем.

Монтажер Валентина Кулагина и режиссер Михаил Ромм за монтажным столом. Работа над фильмом «Обыкновенный фашизм». 1965

— Вы говорили, что есть множество разных взглядов на жизнь и никогда они не сходятся. Есть вещи, события, существующие сами в себе, со своими координатами. Может быть, документ получается, когда человек пытается не придумывать что-то, а в эти координаты войти, изнутри к ним подобраться?..

— Наверное надо пытаться… Знаете, я брал интервью у одного человека. Если бы не я сидел напротив него, если бы не он мне отвечал, было бы совсем другое дело. Если бы вы попросили его ответить на те же вопросы, получилось бы совсем другое интервью… И если бы не вы сидели сейчас здесь, я бы тоже что-то другое отвечал. Я пытаюсь, чтобы у вас остался документ. Но

я обманываю вас, потому что вы именно такой человек и вас надо именно так обмануть.

Поэтому никакого документа вы обо мне не сделаете.

— Когда Вы стакиваетесь с абсолютным характером, как Вы удерживаетесь от того, чтобы быть очевидным? В «Охоте на бабочек», например, черная девушка крадет столовый прибор, аристократия все эмоции держит в себе, русская община пьет, гуляет…

— Сейчас объясню. Возьмем японцев в этом фильме. Японец сегодня для всего мира символизирует прагматизм. Если бы я снял просто каких-то покупателей-капиталистов, надо было бы долго объяснять, кто они такие, откуда, что за ними лежит. А едва вы увидели японца, то сразу все поняли. Я таким образом все упрощаю. Негритянка в доме малосимпатичного буржуа — что это такое? Это вещь, которая входит в его представления о роскоши. Как шуба, статуэтка или брелок. Если бы я взял просто девочку какую-нибудь, поди потом объясняй…

— Изменились ли временные рамки создания фильмов по сравнению с тем, что Вы делали здесь?

— Я очень боюсь прийти на площадку и что-то выдумывать. Лучше заранее все придумать, нарисовать. Достаю листочек: ты войдешь оттуда, камеру поставить здесь…

Я всегда старался как можно скорее избавиться от съемочного периода. В советское время это было просто жизненно необходимо — пока они догадаются, что я делаю, уже все снято.

А во Франции у вас просто расписан каждый день, и такой метод минимальной гарантии, как созданный на бумаге проект фильма, все-таки облегчает существование.

— А сколько уходит на сам проект, на подготовительный период?

— Два месяца очень интенсивной работы. Больше и нельзя. Вообще, нельзя ничем заниматься долго. Потому что через некоторое время у вас появится другой круг идей. Вы по-другому начнете думать, а поезд уже в пути.

— А второе звено профессионаюв у французов отличается от наших по выучке, по опыту?

— Нет. Но все-таки лучше иметь вокруг приятелей, чтобы не тратить время на вежливость: «Извините, если вас это не очень затруднит, не могли бы вы»…

— Как Вы строите отношения с главным оператором?

— Во Франции совсем другая ситуация. Если в Тбилиси, готовя картину, мы могли поработать два месяца за столом, то во Франции оператор приходит за три дня до сьемок, и в лучшем случае вы можете ему рассказать, как бы вам все это хотелось сделать. Конечно, лучше бы вам знать, кто он такой и что умеет. И чтобы он не был снобом и не надоедал вам своими выдумками, не предлагал бы вдруг поставить камеру на землю и снять через пол.

Чтобы была у него хорошая небрежность, как у хорошего пианиста.

«Что хочешь могу сделать, пожалуйста!» И чтобы в то же время говорил тебе неприятные вещи, предупреждал бы о возможных опасностях, которые ты сам прозевал. И чтобы вмешивался, мог сказать: «Это мне не нравится… Лучше поставь актера спиной»… Чтобы был заинтересован. И еще очень важен первый ассистент. Никто не приходил и не говорил: «Куда идешь? Там обрыв». Ассистент был такой: «Сломаешь шею, ну и ломай, пожалуйста!..» Конечно, приятели лучше. А приятели возникают тогда, когда все относятся к тому, что ты делаешь, с той же долей ответственности, какую ты на себя принял. Так же рискуют. Ведь в нашей профессии мы ничего не знаем заранее, мы не можем опираться на прошлый опыт и каждый раз совершаем совершенно новый поступок с совершенно непредвиденным окончанием… Это как битва, когда вы идете воевать.

— При съемках Вы делаете много дублей?

— Два-три.

— А что для Вас является критерием того, состоялся кадр или нет?

— Ну, я понимаю, что ничего лучшего из этого не выжмешь. Как есть, так и есть. Нечего снимать еще двенадцать раз и мучить людей.

«Охота на бабочек». Реж. Отар Иоселиани. 1992

— К чему Вы стремитесь, когда выстраиваете кадр? Что для Вас при этом главное?

— А чтобы фраза была произнесена. Чтобы получилась фраза. Чтобы взаимоотношения внимания и крупности в каком-то ритме и в какой-то последовательности, пока пленка бежит в аппарате, составили нужную вам фразу, с акцентами, с подлежащим, сказуемым, определением, эпитетами…

— В «Охоте на бабочек» доминируют общие планы…

— Конечно. Это очень опасно — близко снимать человека. Это опасно, потому что выходит за рамки текста. Вы сосредотачиваете внимание на частности и на определенности человека. То есть он перестает быть иероглифом, перестает быть знаком. Чем ближе вы к нему подходите, тем это опаснее для общего чтения текста. Я очень осторожно отношусь к съемкам человеческого лица, потому что выступает конкретное его я, от чего совершенно избавиться невозможно.