Наталия Яковлева. «Пейзаж в русском кино»

Наталия Яковлева. Общежитие ВГИК, 1972 год

«Золотая осень» Левитана на обложке «Родной речи», репродукции в «Огоньке», за руку с родителями походы в Третьяковку, потом без родителей — с товарищами по ВГИКу. А еще — лекции Николая Николаевича Третьякова, с его тихим, почти благоговейным голосом, о русской живописи. Из рук в руки — недоступные в СССР альбомы издательства Skira (их привозили сокурсники-иностранцы): Ренуар, Ван Гог, Магритт… Уж теперь вгиковцы если в музей, то — в Пушкинский или Эрмитаж.

Потом началось свое кино… Потребность говорить о себе, о ближнем мире с его визуальными образами вернула Федора Васильева, Василия Поленова, Алексея Саврасова. Двое последних — учителя Исаака Левитана, который оказался самым близким по духу кинематографистам «послеоттепельного» поколения. Эйзенштейн в «Неравнодушной природе» назвал пейзаж «пластической музыкой» в период кинематографической «немоты»: «В наибольшей степени «звучать» выпадало на долю пейзажа. Ибо пейзаж — наиболее вольный элемент фильма, наименее нагруженный служебно-повествовательными задачами и наиболее гибкий в передаче настроений, эмоциональных состояний, душевных переживаний». «Наименее нагруженный»? — пожалуй. Только Эйзенштейн тут же цитирует оператора Анатолия Головню, считавшего, что в «Броненосце «Потемкин»», в «Матери» и «Шинели» «пейзаж выступил в совершенно новом качестве. Он был включен как выразительный компонент в драматургию фильма, и живописная форма пейзажа стала иной, кинематографической». Дальше у Головни: «Эта «литературная» трактовка пейзажа в композиции фильма — один из стилистических признаков советского кино…»

Кадр из фильма «Зеркало». Реж. Андрей Тарковский. 1974

Две функции пейзажа акцентированы Эйзенштейном — «музыка» (это отдельная тема) и его смысловая функция: это «меньше всего каталог деревьев, озер и горных вершин. <…>Пейзаж может служить конкретным образом воплощения целых космических концепций, целых философских систем». Конечно, Эйзенштейн имеет в виду пейзаж вообще, не только отечественный. История кино записала, что первыми показали роль пейзажа в киноповествовании шведы. Как когда-то романтик Каспар Давид Фридрих в большинстве своих полотен помещал небольшую фигуру человека на фоне впечатляющей картины огромного Божьего мира, так и шведские кинематографисты подчеркивали трагическую судьбу человека величественными «равнодушными» пейзажами горных вершин или ледяных пространств. Когда Левитан увидел море, он увидел вечность и полное ничтожество человека. Но ни в одном пейзаже это чувство он не отразил. Зато множество этюдов и полотен посвящены самым обыденным, даже ничтожным объектам — ветхим избам и околицам, тропинкам и кустам, погостам и мостикам. И у Саврасова — своего учителя — Левитан любил «глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже».

«Классический» период отечественного немого кино (1920-е) рассматривал природу как объект, который должен подчиниться человеку, перестраивавшему по новым законам социальный мир и мир природы тоже. Пейзажи «звучали» метафорически: реже как упомянутые Эйзенштейном «симфония туманов» в «Потемкине», как ледоход в «Матери» и чаще как угроза или сила инерции, которые надо преодолеть. Только в поэтическом языке Довженко пейзажи связывали воедино мир социальный и природный, но до пейзажа как «портрета» человеческой души было еще далеко.

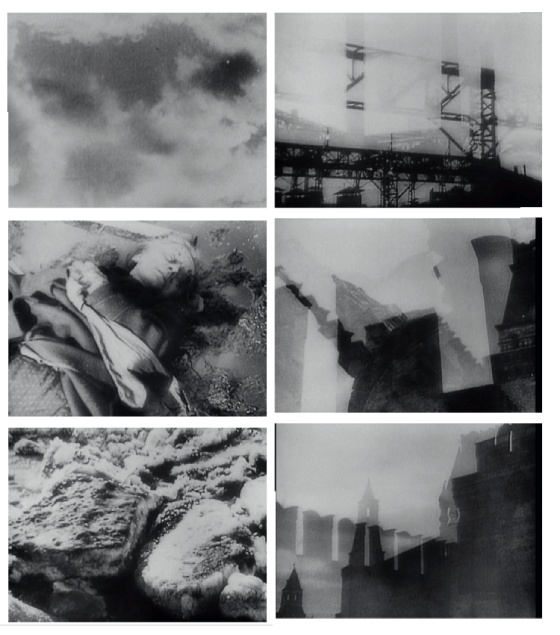

Кадры из фильма «Мать». Реж. Всеволод Пудовкин. 1926

Надо было пережить 1930-е, когда кино заговорило и слово пыталось замещать все другие выразительные средства киноязыка. Потом было не до пейзажа: в годы войны лишь ностальгические картины мирных родных просторов иногда прорезали трагическое пространство разоренной, сожженной земли — создавая мощный контраст и эмоциональный отклик. В злополучные годы «малокартинья» (гораздо более «мертвые», чем обруганные когда-то бунтарями-передвижниками последние годы академизма в русской живописи), даже если и появлялись в кадре картины природы, то чисто в служебной роли «места действия». А чаще — в прямом смысле как декорация, так как многие фильмы были снятыми на пленку спектаклями.

Кадры из фильма «Броненосец «Потемкин»». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925

Только большие перемены в стране после 1953 года дали ход «реабилитации физической реальности», в том числе и реальности природы, пейзажа.

Однако послевоенное поколение советских кинематографистов, обреченное на зависимость от государства, даже если испытывало нечто подобное левитановскому лирическому переживанию, не могло до поры до времени воплотить это на экране. Хотя первые попытки «протащить» абсолютно неуместную, отторгнутую официальной идеологией левитановскую меланхолию и пантеизм (а также, кстати, фактурность и верность натуре — принципы его учителей) отмечены еще в фильмах «большого стиля». Тем более что в цветном советском кинематографе операторам и художникам потребовался живописный опыт предшественников: происходила активация памяти, визуальных и смысловых ассоциаций.

Одним из первых цветных отечественных фильмов были «Кубанские казаки» Ивана Пырьева (1949, оператор Валентин Павлов). Этот своего рода «лубок» нуждался в пейзаже лишь как в сценическом заднике: локальные цвета, мажорный колорит.

Для Александра Довженко в «Мичурине» (1948, операторы Леонид Косматов, Юлий Кун), хоть и сменившего — вынужденно — свой язык, пейзаж остается драматургическим средством, как это было в его черно-белых немых фильмах. Природа в «Мичурине» живет вместе с человеком и выразительна не меньше, чем персонажи: цветущие сады, отраженные в воде облака, пространство с глубокой перспективой (по колориту) и рекой внизу. И в контраст им — монохромные кадры с взлетающими стаями черных птиц, ветер, графика голых деревьев, силуэт человека на фоне грозного неба. Визуально экран воплощает борьбу между природой независимой, злой и прирученной человеком, преображенной. Это, конечно, совсем не рефлексирующий меланхолический Левитан. Видение мира в единстве социальной и природной жизни, мечта об их гармонии объединяет Довженко с американцем Уолтом Уитменом и, скорее всего, с Петровым-Водкиным.

Кадры из фильма «Кубанские казаки». Реж. Иван Пырьев. 1949

В советском кино в период овладения цветом использовали пейзаж как в живописи до Левитана: связь человека и природы необходимо было оправдать сюжетом. Однако движение к свободе от сюжета постепенно становилось более очевидным. Переживания персонажей замещались пейзажем, его настроением и смыслом. Это происходило как будто бы спонтанно, интуитивно. Хотя в таком технологически сложном деле, как кино, «само собой» редко что получается. Причина обновления известна: вместо персонажей — представителей класса или социальной группы — в нашем кино медленно, но неизбежно возникала тема индивидуальной человеческой судьбы (и внутреннего мира). Через «неореалистическое» видение лиц, фактур обыденной жизни, природной среды кинематограф постепенно «переводил фокус» на мир внутренний. Пейзаж в новом контексте все чаще стал исполнять функцию замещения человека — его состояния, переживания, даже мысли.

А пока Сергей Урусевский, снимая «Кавалера Золотой Звезды» (1950, режиссер Юлий Райзман), еще на перепутье: то подчеркнуто реалистичен в фактуре (лужи, влажная грязь на дороге), то вызывающе романтичен (эффекты дыма и огня костра, солнечных лучей сквозь кроны деревьев). Смелее Всеволод Пудовкин и Урусевский вводят пейзаж в роли «персонажа» в фильм «Возвращение Василия Бортникова» (1953): речка с утками на берегу (худсовету это показалось «легкомысленным»), цветущее гречишное поле (потом мы такое увидим в «Зеркале»), пейзаж со стогами (узнаем «глаз» Левитана) — длина чисто пейзажных планов в монтажной фразе увеличивается. Зрителя оставляют один на один с пейзажем.

Через пару десятилетий Тарковский скажет: «Я отрицаю так называемый «монтажный кинематограф» и его принципы потому, что они не дают фильму продлиться за пределы экрана и подключить свой собственный опыт…» («…мне всегда была чужда живопись импрессионистов с их задачей запечатлеть мгновение само по себе, передать мимолетное»).

Кадры из фильма «Рассказы о Ленине». Реж. Сергей Юткевич. 1951

В фильме «Пржевальский» Сергея Юткевича (1951, оператор Евгений Андриканис) Анатолий Высторобец, автор книги «Евгений Андриканис», увидел, что «пейзажи средней полосы России… по своему колориту, настроению, лиризму напоминают лучшие творения русских пейзажистов В. Поленова и И. Левитана». Здесь подчеркнуты внешние аналогии. То же в «Последней осени» Юткевича (новелла из «Рассказов о Ленине», 1958): «Багрянец кленов, золото трепещущих на слабом ветерке берез, зелень хвои создают поразительные цветовые, тональные сочетания и, так же как на полотнах И. Левитана, способствуют выражению особого настроения, которым проникнута природа в пору увядания». В новелле о последних днях Ленина знание авторов о трагическом содержании не могло быть выражено в сюжете прямо. Но интонация прощания с жизнью, осознания незавершенности земных дел и т. п. передана через меланхолический осенний пейзаж. Искусствоведы, увлекающиеся гештальтпсихологией, знают о роли колорита, цвета в процессе эмоционального «внушения» и восприятия. Знают ли это зрители, неважно: визуальная память и опыт чувств безотчетно срабатывают. Безусловно, смысл «левитановского пейзажа» в обыденном сознании — это эмблема российской природы в разное время года. В России человек вечно зависит от природы и от погоды. Неотвратимая долгая зима, нетерпеливое ожидание весны, короткое лето, увяданье и меланхолия осени — хандра, подъем, умиротворение… Это именно Россия — ее климат, ее расстояния, ее переменчивость настроений… Это лейтмотив нашей жизни, нашей «натурфилософии».

В искусстве зависимость и обусловленность природой выражается, как писал Эйзенштейн, в поэтической интерпретации «того экзальтированного состояния, которое охватывает каждого человека, когда он остается один на один с природой. <…>и в этом чувстве ему чудится как бы снятие противоречия между вселенной и индивидом, обычно противостоящими друг другу, так же как человек противостоит пейзажу». То есть сквозь березки и речки, лужайки и облака неизбежно будет просвечивать (и даже его заменять) душевное состояние художника. Примерам в искусстве и эпистолярном наследии несть числа. Кроме хрестоматийных «Унылая пора» или «Мороз и солнце», «Люблю отчизну я» или «Выхожу один я на дорогу» есть:

«…И еще дальше этих лесов и полей виднелась светлая, колеблющаяся, зовущая в себя бесконечная даль. Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне, и все это я!» — думал Пьер».

Лев Толстой. «Война и мир»

Мотылька полет незримый

Слышен в воздухе ночном…

Час тоски невыразимой! …

Всё во мне, и я во всем…

Федор Тютчев

И пожелал я легкости небесной,

Сестры чудесной поросли древесной,

Затосковал — и приоткрыл лицо,

Лежу, — а жилы крепко сращены

С хрящами придорожной бузины.

Арсений Тарковский

Левитан — Чехову: «Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к ней, никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью».

Присущая всем, и простым смертным и великим художникам, способность единения с природой, с родным местом и родным пейзажем — может быть, одна из самых простых и самых устойчивых. Там и тогда, где и когда нужно передать чувство (тему) родины, природы и ностальгии, возникает пейзаж, который принято называть «левитановским». Он всегда насыщен тем «литературным» смыслом, который присутствует в духовном опыте художника и его публики.

Вторая половина XIX века в России — «смена вех». В искусстве это время между этикой Некрасова, Товарищества передвижников и «печальной музы» Надсона, «протестантства» будущих мирискусников. Это и время смены идей: не позитивизм Прудона и демократизм Стасова, а идеализм и пессимизм Шопенгауэра и Ницше… В социальной жизни — «безвременье» (реформы-контрреформы). В умах — смятенье. Левитан в письме: «…тоска, тоска грызущая завладела мной. <…>Ничего почти не работаю, недовольство старой формой — так сказать — старым художественным пониманием вещей». Друг Левитана Антон Чехов устами «дяди Вани» проговаривает отчаяние многих своих современников: «Пропала жизнь! Я талантлив, умен, смел… Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский… Я зарапортовался! Я с ума схожу…»

У Левитана в письме Дягилеву: «Лежу целые дни в лесу и читаю Шопенгауэра. Вы удивлены. Думаете, что и пейзажи мои отныне, так сказать, будут пронизаны пессимизмом? Не бойтесь, я слишком люблю природу». Собственно, Дягилеву и не стоило бояться: стихийный пантеизм Левитана был свободнее всякого философского толкования идеи Бога и природы. Да и шопенгауэровская концепция эстетической интуиции гения вела к выводу, что «философию так долго напрасно искали потому, что ее искали на дороге науки вместо того, чтобы искать ее на дороге искусства». Не говоря уж о таких «мелочах», близких Левитану, как вера Шопенгауэра в квазисознание растений, предпочтение разговаривать со своей собакой, а не с людьми (сам Левитан в приступах мизантропии часто уходил с любимой собакой якобы на охоту и бродил целый день). Его пейзажи окончательно (к этому стремился еще Саврасов) вычеркнули человека как выразителя авторской концепции. Лирическое чувство было отдано «неравнодушной природе».

Он цитировал Баратынского:

«С природой одною он жизнью дышал,

Ручья разумел лепетанье,

И говор древесных листов понимал

И слышал он трав прозябанье…

Вот это идеал пейзажиста — изощрить свою психику до того, чтобы слышать «трав прозябанье». Какое это великое счастье!»

В это же время молодой российский капитализм наступал на природу (в том числе и на дворянские «вишневые сады»). Астров в «Дяде Ване» страдает, что «исчезают безвозвратно чудные пейзажи», и пытается восстанавливать леса на месте вырубленных.

Вторая половина века XX, как и сто лет назад, — опять «смена вех» в политике, в общественной жизни, опять — сначала реформы, потом «застой». И еще — «научно-техническая революция». Сталкиваются «лирики» и «физики». В искусстве, даже в «важнейшем» для государственной идеологии, прорыв личностного взгляда на мир и отношений с ним. Эта инерция сохранится и потом, когда оттепель закончится и наступит тягостное «безвременье», как говорили раньше.

Появляются фильмы Марлена Хуциева, Киры Муратовой, Отара Иоселиани, Элема Климова, Глеба Панфилова… — в них одиночество, беспокойство, ирония, абсурд… Это городской мир. И почти нет природы. Пейзаж понадобится, когда (и если) недовольство сегодняшним днем заставит героев искать утраченный или нереализованный идеал вне сегодняшнего дня и вне данного места — в горах, в деревне, в историческом прошлом.

Пейзажи у Сергея Соловьева («Сто дней после детства»), у Сергея Бондарчука («Степь»), у Никиты Михалкова («Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова») и у многих других могут длиться минуту-две, и это сопоставимо со временем, которое требуется для понимания пейзажей Левитана. В фильмах по Тургеневу и Чехову, с их «типическими» российскими темами поиска места и смысла, дела и счастья, мало того что узнаются левитановские настроения, но и присутствует его взгляд, его интерпретация окружающего мира как вместилища душевного и духовного.

Кадры из фильма «Дворянское гнездо». Реж. Андрей Кончаловский. 1969

В первых эпизодах «Дворянского гнезда» Андрея Кончаловского (1969, оператор Георгий Рерберг) — возвращение Лаврецкого в родное имение. На зелено-голубом фоне неба и лугов, солнечных лучей, пробивающихся сквозь кроны, отраженного в пруду господского дома, — пение работающих селянок; на фоне цветущего луга и ребенка в венке из васильков — закадровое «Неужели я вернулся… Человек гораздо более растение…». Пейзаж сразу же заявлен как смыслообразующий элемент. Лаврецкий в церкви благодарит Бога за возвращение веры, за приезд в Россию, а камера «парит» над землей: луга, река, небо — долгий план. Сумерки, вода пруда отражает «золото» заходящего солнца, небо, долгий проезд по дороге в лес, к воде. За кадром — тургеневское «Когда в весенний день, о, ангел мой послушный…». В финале — эпизод на цветущем лугу. Без особого труда можно набрать аналогии с пейзажами Левитана. Смысл не в этом. Кинематографические пейзажи, длящиеся по 20–60 секунд и более, втягивают зрителя, как втягивают зрителя левитановские «У омута», «Аллея», «Березовая роща» и т. д. — все эти тропинки, дороги, аллеи, реки, уходящие во тьму, в чащу или к горизонту, к небу. Сосредоточенность и созерцание как путь к мысли. Эта суггестивная способность пейзажей Левитана отзывается в кинематографе самым непосредственным образом.

В одном из писем Чехову Левитан говорит: «Ты поразил меня как пейзажист» (после Тургенева критика нашла в Чехове преемника «певца русской природы»). «Чайка» у Юлия Карасика (1970, оператор Михаил Суслов) получилась однозначной, лишенной той иронии, которой Чехов микшировал тревожные вопросы (в данном случае — поиск новых смыслов и новых форм искусства, что мучило и Левитана). Лейтмотив звучащей монотонно струны (композитор Альфред Шнитке) добавил фильму минора так же, как меланхолические «левитановские» пейзажи, использованные прямолинейно. Зато неожиданно перекликается по сути и по интонации с чеховской «Чайкой» фильм Валерия Рубинчика «Культпоход в театр» (1982, оператор Юрий Елхов), и неожиданно по-левитановски звучат здесь пейзажи.

Кадры из фильма «Дворянское гнездо». Реж. Андрей Кончаловский. 1969

«Осень» Андрея Смирнова (1974, оператор Александр Княжинский) начинается долгой панорамой из окна вагона, затем другой долгий план дороги — классического элемента пейзажа, почти символа жизни, перемен, поиска. Героев — любовников из Ленинграда — дороги приводят в конце концов в какой-то богом забытый карельский поселок. Пейзажи умиротворяющие и печальные: озеро, луга и лес вдалеке да убогие деревянные постройки под унылым осенним дождем. Вот на этом фоне мужчина и женщина будут любить, разбираться в себе, сомневаться друг в друге, обижать и обижаться. Пейзаж будет варьироваться: смягчаться осенним неярким солнцем, дымом костра, утренним туманом, потом снова — нудный дождь. На фоне этой бесконечно длящейся картины природы, внутри нее все вроде бы значительные для героев разговоры кажутся просто ненужной болтовней, которая ничего не решает. А решает дождь, туман, просвет. Фильм на экранах долго не задержался. Ревнители советской идеологии сообразили, что фильм — «не наш»: что за меланхолия, почему все дождь, серость, уныние? Зачем здесь стихотворение Пастернака о России («Утренние поезда»)?!

«Калину красную» Василия Шукшина (1974, оператор Анатолий Заболоцкий) — современную трагедию — киночиновники приняли сурово. Раздражал не только сюжет, но сама интонация — исповедальный «надрыв» и меланхолия, которой проникнуты пейзажи (включая деревенскую церковку и затопленный храм). А пролог — «Вечерний звон» в исполнении хора заключенных — отсылал к чему-то по-российски печальному, значительному. И к «Вечернему звону» — важному программному полотну Левитана.

Кадры из фильма «Осень». Реж. Андрей Смирнов. 1974

Оператор фильма рассказывал: «Не раз вспоминались лекции профессора Н.Н. Третьякова, тонкое прочтение им русских художников. Заново повернулся я к передвижничеству. Частые командировки для выбора натуры позволяли бывать в запасниках многих музеев страны. Подолгу разглядывая картины, находил в них смысл, который в одном кадре или фотографии не удержать». Березу — довольно истасканный символ России — Шукшин вызывающе (только так и можно было при официальном патриотизме) сделал пейзажным лейтмотивом: то крупный план бело-черных стволов, то березы весенние с голыми трепещущими ветвями, а за ними — луга, болото, речка, дымы костров; то несколько молодых — на краю черной пашни, занимающей почти весь экран. Ощущение, что вот эти березы, эти пейзажи есть всегда, что в них правда жизни, а то, что происходит вокруг с людьми, случайно и преходяще.

«Вероятно, через час раздастся благовест — о, как я люблю эти минуты, минуты, говорящие о жизни правды, говорящие не о фактическом воскресении, а о торжестве истины. <…>меня тянет в Россию и так мучительно хочется видеть тающий снег, березку…» (Левитан). Если в ком-то это чувство резонирует, то внешние признаки полотен Левитана, их «кинематографичность» (верхние «точки съемки», «движение» вглубь «кадра», членение планов по свету и эффект длящегося времени) уже не кажутся самым важным. Андрей Тарковский писал в «Запечатленном времени»: «Во всех картинах, которые я делал, мне всегда была важна тема корней, связей с отчим домом, с детством, с отечеством, с Землей. Для меня всегда было очень важно установить свою принадлежность традиции, культуре, кругу людей или идей».

В первом эпизоде «Зеркала» (1974, оператор Георгий Рерберг) после пролога с заикой героиня сидит на перекладине изгороди спиной к зрителю, как будто она не так и важна. Главное в кадре — пейзаж: небо, лес, поле, дорога. Камера делает полукруг и как бы «вписывает» героиню в пейзаж. Эпизод заканчивается монологом Прохожего: «А вам никогда не казалось, что растения чувствуют, сознают, может, даже постигают. Деревья никуда не бегают. Это мы все бегаем, суетимся, всё пошлости говорим. Это все потому, что мы природе, что в нас, не верим». Прохожий уходит, но порыв ветра заставляет его обернуться, потом снова порыв и вновь Прохожий оборачивается. Природа (пейзаж) здесь — третий равноправный персонаж. Такими же «персонажами» были в фильме «живое» молоко, ветер, туман, гречишное поле (о котором Тарковский писал: «Не знаю, что сталось бы с картиной, не зацвети гречишное поле. Оно зацвело! Как это было неизъяснимо важно для меня в то время»).

О чем-то неуловимом, но вполне реальном для режиссера говорил Никита Михалков (в книге «Павел Лебешев»): «…Я продолжаю настаивать, что есть специфика русского изображения, русского света. <…>Караваджо мог бы написать русский пейзаж, даже с той же точки, что писал его Шишкин или Левитан. Но это все равно была бы другая картина. <…>Все картины, которые мы делали вместе, так или иначе были сняты им под влиянием русской живописи, русского света» (кстати, в полотнах Левитана современники ощущали «нечто» важное, что сам художник называл «воздух»).

В «Параде планет» Вадима Абдрашитова (1984, оператор Владимир Шевцик) герои на некоторое время выпадают из повседневности и путешествуют в условной метафорической реальности, которая создается прежде всего образом природы, пейзажами. Так же метафоричен лес в его «Охоте на лис» (1980, оператор Юрий Невский). Пейзаж как «внутреннее пространство» персонажей — одна из возможностей его существования на экране, продолжение левитановской интенции.

Кадры из фильма «Черный монах». Реж. Иван Дыховичный. 1988

«Черный монах» Ивана Дыховичного (1988, оператор Вадим Юсов) — радикальный вариант введения пейзажа в образ фильма и его семантику, он кажется выходящим за границу темы «левитановский пейзаж». Но Левитан — это не только двадцать полотен и этюды Третьяковки, а более тысячи работ: там есть «брейгелевская» графика, есть почти монохромные «таинственные» виды, пастели, тяготеющие к грядущему символизму (Борисов-Мусатов и др.), есть много неожиданного. В фильме пейзажи ведут свою линию, почти столь же прихотливую, как психика главного героя. А в нем — в писателе и философе — отзвуки «шопенгауэровских» настроений и мыслей Чехова и его друга Левитана: о гении, о счастье, о смерти. В первых эпизодах фильма панорама сверху вниз на цветущие яблони в дыму костра; потом лейтмотив темной аллеи и дороги к пруду, меняющей тональность от меланхолической до тревожно-мистической. Важнейший эпизод фильма: темная фигура героя спиной к зрителю на фоне пейзажа (верхняя половина кадра — темно-синее небо, нижняя — золотое поле пшеницы). Персонаж неподвижен, но пространство на глазах мистически трансформируется. Преображение мира (и внутреннего тоже) — содержание эпизода.

Лирическое (или более того — мировоззренческое) переживание, запечатленное в пейзаже и «замещающее» самого автора, было новаторством у Левитана. Вместе с открытиями романтиков, символистов, импрессионистов, соотносимых с Левитаном и по времени творчества, и по принципам, он оставил в живописи свое «ясновидение» мира природы, как его современник Фет — в слове:

Целый мир от красоты,

От велика и до мала,

И напрасно ищешь ты

Отыскать ее начало.

Что такое день иль век

Перед тем, что бесконечно?

Хоть не вечен человек

То, что вечно, — человечно.

В искусстве времена пересекаются, идеи летают в воздухе, возвращаются, пространство оказывается единым, все связано и взаимозависимо — просто Солярис какой-то.