Съемки фильма на островах Тихого океана

Первые несколько недель в Самоа я испытывал отвращение. Изнуряющая жара не способствовала восприятию очарования и утонченности этой страны; аборигены же и вовсе казались мне грязными разбойниками. Перспективы создания фильма представлялись неутешительными. Эти чувства, однако, были естественными, их испытывал любой поверхностный путешественник, праздно шатающийся по Паго-Паго или Апиа — единственным двум портам, куда заходят иностранные суда. Но стоило мне покинуть пределы поселений белых и поселиться здесь, в этом невероятном уголке, привыкнуть к климату и лично познакомиться с самоанцами, начать жить среди них, принимать их у себя в доме, путешествовать с ними, как мой интерес и энтузиазм возродились. Мы живем в одной из прекраснейших деревень в Самоа. Дом мы снимаем у единственного белого жителя деревни, торговца Дэвида, который живет здесь уже двадцать семь лет. Дом стоит в тени высоченных, раскачивающихся на ветру кокосовых пальм; за полосой деревьев и очертаниями фале (навеса, под которым собираются вожди деревни) с темно-коричневой соломенной крышей виднеется море, синее синего, если не считать единственной тонкой белой линии — бурлящего и пенящегося рифа (без которого трудно себе представить тихоокеанский остров).

Чтобы защитить дом от мух, мы окружили его верандами. Здесь мы ведем долгие беседы с вождями деревни — обсуждаем материалы и истории, которые могут пригодиться для фильма, сплетничаем про жителей деревни — и пьем каву из чаш. Вплотную к веранде, перед свободным пространством среди кокосовых пальм, стоит миниатюрная кабинка, где находятся электроустановка и проектор. В дальнем конце поляны — рама с подвешенным к ней киноэкраном. Наши киновечера — настоящие события в жизни самоанцев. Они приходят из окрестных деревень, за мили, — почтенные седовласые вожди, вышагивающие с королевским достоинством; древние старики и старухи, окруженные плотной толпой резво скачущего молодняка; поющие компании юношей и девушек с цветами в волосах — пока устланная циновками поляна не заполнится до отказа людьми — взволнованными и напряженно ожидающими того момента, когда проектор откроет свой волшебный глаз. Но мы заставляем их ждать, потому что на веранде расположились вожди со свитой, ожидающие, когда Тайоа, наша самоанская помощница и Мэри Пикфорд нашего будущего фильма, готовит в чаше каву, скрупулезно исполняя все тонкости этой церемонии. Тем времени, поднимается спикер вождя, торжественно и с невыразимым достоинством кладет руку на свою трость и начинает говорить. Непонятные слова — пауза — и торговец Дэвид переводит:

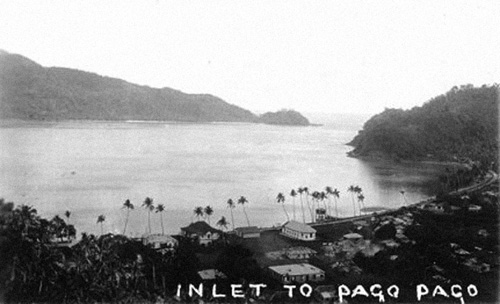

Открытка Добро пожаловать в Паго-Паго, 1931

«Мы пришли сюда сегодня и возрадовались тому, что ты в здравии, что твои родные в здравии, что все принадлежащее тебе сохранно. Мы в радости, оттого что ты был в здравии, что твои родные были в здравии, и что все принадлежащее тебе было сохранно». Вожди с серьезным видом кивают головами, и спикер продолжает. Дэвид вновь переводит: «И мы надеемся, что милосердный Бог позаботится о твоем здравии и здравии твоих родных, и о сохранности всего тебе принадлежащего», и головы вождей снова склоняются в согласии. Затем непонятные слова звучат еще и еще. Кивки вождей кажутся еще более серьезными, еще более торжественными. Спикер явно завел свою любимую песню. Мы поворачиваемся к Дэвиду, но его сосредоточенное лицо обращено к спикеру. Мы в нетерпении. Мы ерзаем в креслах. Наши взгляды блуждают. И, когда мы уже готовы сдаться, спикер, сделав низкий и широкий поклон, наконец садится на место. Мы живо поворачиваемся к Дэвиду — они в радости, что я в здравии, что мои родные в здравии, что все принадлежащее мне сохранно; что милосердный Бог позаботится о моем здравии и здравии моих родных и сохранности всего мне принадлежащего.

«Лучший спикер в этой части острова», — говорит Дэвид в сторону. — «Многословней других».

Внезапно Самуэло, наш мальчик-слуга, выпаливает какую-то тираду. Мы начинаем размеренно хлопать в ладоши, и Тайоа, низко наклоняясь, протягивает нам чашу кавы, с которой капает горячий напиток. «Мануиа!» — произносит каждый и делает глоток. При полном соблюдении этой церемонии (по поводу этикета потребления кавы в Самоа разгорались войны) чаша переходит из рук одного вождя к другому. Когда последняя капля напитка выпита, мы друг за другом выходим и присоединяемся к терпеливо ожидающим нас в сумраке пальм людям.

Карл, сын Дэвида и моя правая рука, направляет свет проектора на экран. Гул голосов резко прекращается. Не слышно ни звука, если не считать шелеста крон кокосовых пальм. Начинается фильм. Карл читает и, переводя на язык Самоа со всем старанием, оглашает каждую надпись, возникающую на экране, — это, с точки зрения самоанцев, делает картину в тысячу раз интересней. В фильме складывается неизбежный треугольник — юноша, девушка и коварный злодей. Из аудитории доносятся комментарии. Вот говорит Карл: «Вы когда-нибудь видели такого красавца? Смотрите, он жаждет любви этой девушки! Что за собака этот злодей! Своими обманами он разлучает их». На протяжении длинного, бесконечного часа зрители переживают и экстаз, и глубокое отчаяние, но в конце концов взрываются ликованием, оглашая ночь восторженными криками. Злодей «получает свое». По мере приближения фильма к его заведомо счастливому концу, Карл говорит: «Посмотрите, как он подходит к девушке. Ах, она ему улыбнулась! Он тоже ей улыбается. Смотрите, что сейчас будет — о, да! Видите, он заключает ее в объятья — смотрите, ей это нравится! Посмотрите на ее лицо — видите, как она его любит». И в конце, под хохот мужчин, гиканье и свист юношей и хихиканье девушек: «О, боже! Если б наши девушки были хоть наполовину так же добры».

Полуминуты ходьбы через манговые и кокосовые рощи — и я в лаборатории, которую мы построили в зарослях. Ветви одного хлебного дерева буквально оплетают ее. Именно здесь мы больше всего занимаемся нашим фильмом, сушим и печатаем копии — неизменно под взглядами пристально наблюдающих за нами детей, через двери и окна следящих за каждым мельчайшим моим движением и готовых молниеносно подхватить любой выброшенный мной клочок бумаги или пленки. Перед лабораторией зияют входы в две пещеры, извивающиеся под землей и ведущие в черную неизвестность. В мрачных глубинах одной из них время от времени купаются жители деревни. Вход во вторую мы зашили досками и навесили дверь; внутри мы выложили ступени, которые, плавно закругляясь, ведут вниз, к платформе, которую мы установили над поверхностью темной, холодной, чистой воды. Здесь стоят баки для проявки пленки; их крышки немного выступают над платформой, и холодная вода обволакивает их. В черноте этой пещеры я провожу часы, проявляя пленку и поглядывая на отсчитывающие минуты часы при слабом свете красной лампы, и голоса моих самоанских помощников эхом множатся во мраке. Туземцы сидят на корточках снаружи, поджидая за дверью, когда мы будем выходить с мокрыми пленками на штативах. Тогда они будут выглядывать из-за наших плеч, наблюдая, как мы разглядываем пленку на свет.

Английский ботаник К.Г. Ллойд с самоанскими подругами. Апиа, Самоа, Рождество 1904 года

Найти правильных персонажей для фильма оказалось не так просто. Как и в случае с эскимосами, здесь немногие фотогеничны. Тайоа, таупо (девственница) деревни Сасина, стала первой, на ком я остановил свой выбор. Нельзя не дать ее портрет — иссиня-черные волосы, губы цвета коралла, яркие очи (в смысле глаза) и т.д. и т.п. Но для вас, не представляющих себе утонченной красоты полинезийцев, такое словесное описание ничего не будет значить. Могу сказать лишь, что когда после многочасового и сопровождавшегося танцами сива и раздачей даров таалоло пира — свинина, таро, плоды хлебного дерева, дикие голуби, манго и батат, — я выторговал ее у гордых и заносчивых, хотя и проницательных вождей Сасины, и она в сопровождении служанки пришла по обсаженной пальмами тропе в нашу деревню Сафуне, местные старухи шипели ей сквозь зубы, что видят ее умерщвленной еще до рассвета.

Соперничество за участие в фильме, который делают белые, не прекращается. Несчетные толпы бесенят всевозможных форм и размеров и с такими разнообразными мордашками, что напоминают конфеты-ассорти, так и вьются вокруг нашей веранды — с неподражаемой искусностью они принимают всевозможные позы и танцуют сиву, они приносят нам то ящериц, то птиц, то какие-то странные цветы — и все ради того, чтобы привлечь наше внимание — ведь мы можем позвать их участвовать в нашем фильме.

Однажды вечером Малаи Летящая Лисица, верховный вождь, привел — помимо своего спикера, своих советников и двух старейших женщин (всегда самых страшных в племени) — свою таупо, и под яростными взглядами Тайоы принялся уверять меня в том, насколько его таупо более красива. Закончив, он повелительно взмахнул рукой, его люди затянули песню, а таупо вскочила и принялась танцевать — не передо мной, а буквально для меня, — а пара мегер, пританцовывавших по бокам, стали, не стесняясь, расхваливать свою таупо: «Разве она не прекрасней всех? Когда еще увидишь такой танец?» и прочими сладкими фразами, какие они смогли только сочинить. Тайоа, сидевшая тихо все это время, вскочила, едва их сива была окончена, и стала танцевать так, как никогда раньше. Но Малаи, его спикер, его советники и старухи, гневно отвели свои взгляды. Только ужин и хорошие сигары, которые мой сообразительный мальчик-слуга предложил столь к месту, да мое обещание снять отдельный фильм, в котором не появится ни одна женщина за исключением таупо великого Малаи, предотвратило немедленный разрыв отношений межу нами.

Все это делалось не ради выгоды, но в целях прославления любимой деревни Малаи. Сколь важен престиж родной деревни среди самоанцев можно понять из следующего примера. Как принято в таких случаях, когда мы прибыли, в нашу честь одна за другой устраивались всевозможные церемонии — танцы сива в исполнении юношей, женщин, пожилых женщин и детей, дары таалоло из рук самих вождей и роскошный пир — дичь, гигантские кабаны, зажаренные с бананами, таро, батат, манго и печеная рыба всех цветов радуги с рифа — и все это поглощалось под аккомпанемент бесконечных речей — их деревня теперь в нашем распоряжении, мы находимся под их защитой. Они приняли нас словно своих собственных детей, и все, что у них было, все их помыслы и деяния были ради нас.

А у Энни, нашей медсестры, приехавшей с нами из Нью-Йорка, рыжие волосы — восхитительные рыжие волосы. Самоанцы годами высветляют себе волосы коралловым известняком, чтобы придать им блеклый оттенок ржавчины — жалкое подобие той короны, что венчает голову Энни. И Энни, или, как ее прозвали туземцы, «Муму», знают все жители острова. Однажды она с Хайоа и детьми шла купаться, и внезапно остановилась как вкопанная от того, что кто-то потянул ее за волосы, и не успела она обернуться, как перед ней возник самоанец. Знаками и жестами он выразил ей свое расположение, похлопал ее по плечу, потом похлопал по плечу себя — по его мнению, он был создан для нее. Но Энни (ирландка по происхождению) так отругала его, что тот в смущении ретировался. Услышав эту историю, мы, естественно, возмутились. Направили жалобу Малаи. Мы уже практически забыли об этом происшествии, когда однажды на закате к нам прибежал гонец с запиской от Дэвида: «Не выходите на веранду. Оставайтесь в доме до моего прихода». Он несколько снял напряжение, однако, появившись несколько минут спустя и сказав, что к нам идут вожди с намерением просить нашего прощения. Тут мы заметили процессию, с траурным видом направлявшуюся к нам сквозь сумерки, — головы низко опущены, лица наполовину закрыты пальмовыми листьями. «Пусть дойдут, пусть дойдут», сказал Дэвид. — «Не показывайтесь им. Заставьте их ждать — это самоанский фаа (обычай)».

Роберт Флаэрти и Хелен Ван Доген

Участники процессии преклонили колени на площадке перед верандой и склонили головы, все еще покрытые пальмовыми листьями. Перед ними к земле припала одинокая фигура, скрываемая складками очень дорогой на вид накидки. Беззвучно и неподвижно они ждали? Давая нам время насладиться нашим неудовольствием. Затем Тугага, спикер Дэвида, заговорил. Он трижды спросил их, зачем они пришли, выражая крайнее удивление тем, как было обставлено их появление, и призывая их развеять наше беспокойство, вызванное их видом. Тогда заговорил Маумеа Леву, спикер Летящей Лисицы: «О, Тугага, позволь нам жить! Позволь нам жить!» Так началась церемония, во время которой вожди взяли на себя обязанность искупления вины одного из их людей, покрывшего позором всех их и имя их любимой деревни. Их спикер говорил о том, что мы проделали большой путь из Америки, далекой-далекой страны, что мы приехали в Сафуне, потому что о Сафуне мы слышали только хорошее, что они, вожди, наделили нас высочайшими именами вождей и взяли нас под свою защиту, — и что теперь со всем этим стало, доброе имя Сафуне запятнано навеки! Сможем ли мы забыть? Сможем ли простить их? В глазах спикера Дэвида стояли слезы, когда он стал держать ответ от нашего имени, а когда он закончил, коленопреклоненная фигура внезапно ожила и, низко кланяясь, преподнесла нам бесценную накидку, передававшуюся от поколения к поколению фамильную ценность нашего обидчика.

Весь следующий день в Сафуне было тихо. Ни вождь, ни спикер к нам не приходили. Я сказал Дэвиду: «Бог ты мой, неужели они все еще переживают?» «Вот еще, нет, конечно», — ответил он. — «Они все в фале вашего обидчика, пируют-жируют, набивают животы птицей, свининой, бананами, таро и бататом из закромов этого бедняги».

Малаи, вождь Летящая Лисица, — вот кого я выбрал в качестве главного героя для своего фильма. Он, великий вождь Сафуне, глава одной из старейших семей вождей на островах Савайи. Он — одна из значительных фигур в Самоа и один из великих морских охотников. Мы живем бок о бок. Мой дом — его дом; его дом — мой дом. Я путешествую не иначе как с ним, и благодаря ему каждый из его людей всегда готов оказать мне услугу.

Перевод Дарьи Духавиной