Мюнхен: Randbemerkungen

Одуванчики и зайцы

Символ мюнхенского кинофестиваля — одуванчик. Заставку киношную такую сделали: разлетающиеся в разные стороны пушинки. Это — правильно. В Мюнхене не одуванчики — одуванчищи. Ехал в поезде из аэропорта в город. За окном тянулись баварские поля и перелески. На обочине поля увидел вот этот самый цветок. Огроменный. Ну если из окна вагона видно. Такие же огромные, отъевшиеся в Баварии — зайцы.

В деревне Тутцинг на берегу Штарнбергского озера, где утопился последний баварский король, Людвиг II, не просто утопился, ещё и психиатра своего утопил… так вот, в той самой деревне, которая на наш вкус и взгляд больше напоминает небольшой ухоженный городок с отелями, ресторанами, салонами красоты, книжными магазинами и тэпэ (не закончить фразу), в этой самой деревне у подножия пёстро раскрашенной статуи святого Флориана, гляжу, сидят два гигантских зайца и жрут траву.

У нас на побережье Финского залива живут в дюнах лисы. Так вот эти тощие, запуганные питерские лисы раза в два меньше наглых, наетых баварских зайцев. Ещё о Тутцинге. На небольшой площади установлена мемориальная табличка: «Гросс-Нидер-Эберсдорф — наша вечная родина…». Далее поясняется, что сюда в Тутцинг в 1945 году была выселена вся немецкая деревня Гросс-Нидер-Эберсдорф из чешских Судет. Ну вот, потомки тех переселённых, выселенных на берегу Штарнбергского озера, в котором последний баварский король утопился сам и утопил своего психиатра, помнят про свою вечную родину в Судетах.

Людвиг II

В золотом пиджаке

В мюнхенском аэропорту безумному королю, покровителю Вагнера, создателю Нойшванштайна и Байройта, куда валом валят туристы, поставлен памятник. Позолоченный, блестящий. Худенький человек с остроугольной бородкой сидит в золотом, сверкающем пиджаке, нога на ногу. Его отставили от престола по медицинским соображениям. Тратил много денег на музыку и другие искусства, ну и прочие странности. Например, распорядился, чтобы министры во время всеподданнейших докладов надевали бы маски.

Хотя если подумать, какая уж тут такая особенная странность? Если у министров были такие физиономии, что глаза бы не смотрели, то почему бы их не попросить спрятать неприличие? Очень разумная мера. Тем не менее, признали сумасшедшим, отправили на берег Штарнбергского озера под наблюдение психиатра. Психиатр наблюдал, видимо, не очень внимательно. Чего-то не заметил. В результате, утонул вместе со своим пациентом.

И ещё собор…

Двухбашенный. Башни не островерхие, как привычно в Европе, но округлые, отдающие Востоком, Азией. Красно-кирпичный. Главный. На стене привинчено предупреждение, ахтунг, мол, внимание, то есть, при снегопаде и сильном гололёде у собора ходить опасно. В притворе показывают след оттиснутой в камне ноги дьявола. Не копыто, но сапог со шпорой. Рассказывают легенду, будто собор был построен с помощью дьявола. Чёрт заключил договор со строителем. Строитель каким-то хитрым образом обманул беса. Тот, разобиженный, усвистал ни с чем, оставил напоминанием след ноги, обутой в сапог, оттиснутый в притворе.

Вечная тема немецкой культуры, да-с? Пакт с дьяволом, а потом можно его обмануть — дьявол же. Забавно, что у русского писателя, испытавшего самое сильное немецкое влияние, чем только не прикрывавшего это влияние — и украинской этнографией, и русским национализмом — та же тема удачного для человека договора с дьяволом. Гоголь, разумеется, и кузнец Вакула, использовавший чёрта для амурных своих дел.

Здесь, в этом городе, Людендорф и Гитлер устроили первый нацистский мятеж. Странно, что никто не обращает внимания на прусского генерала, помогшего и Ленину, и Гитлеру. Ведь это была идея Эриха фон Людендорфа о помощи русским экстремистам, левакам, пораженцам. Пакт с чёртом — причём двухсторнний, обоюдоострый. Если для монархиста, генерала, пруссака Людендорфа Ленин и большевики были чертями, то и для Ленина Людендорф был вовсе не ангелом.

Спустя почти 10 лет тот же Людендорф в Мюнхене становится союзником Гитлера. Потом проходят ещё два десятилетия и в том же Мюнхене, спасая мир от угрозы войны, Чемберлен и Даладье отдают Чехо-Словакию Гитлеру. Пожалуйста, пожалуйста, берите Судеты, где большинство населения — немцы, только не устраивайте кровавую бучу. Гитлер взял и Судеты, и Прагу, и устроил кровавую бучу.

Горная река и улицы

Изар, главная река города, — бурная горная река. Вроде Терека. Любопытно, что никак эта её бурность и горность в немецкой литературе не отразилась. А на ней перекаты, водопады, построены какие-то шлюзы, водоотводы, каналы. По берегам — парки, на перекатах — виндсерфинги. Улицы называют сказочно. Лерхенфельдштрассе — улица Жаворонкового Поля. Или Парадиз-штрассе — Райская улица. В Пинакотеку, музей изобразительных искусств, созданный отцом безумного короля, Людвигом I, упирается небольшая улочка под названием «Марианна-Верёффкина-Вег» — «Путь Марианны Верёвкиной». Марианна Верёвкина — дочь коменданта Петропавловской крепости, ставшая мюнхенской авангардистской художницей. Именно так, от политической тюрьмы к авангардистской живописи и чтобы уткнуться в Пинакотеку.

Главная улица города — Зонненштрассе — Солнечная улица. Она не пересекает город насквозь, как Унтер ден Линден — Берлин, Елисейские поля — Париж или Невский проспект — Петербург, но обнимает старый город кольцом, как Садовое кольцо — Москву.

Сам город напоминает Петроградскую сторону Петербурга, в которую вдруг вонзается готическая, красно-кирпичная церковь, или распахивается парк, больше напоминающий лиственный, пусть и небольшой, но лес. Да, и вместо широкой Невы — бешеная горная река.

А про кино?

Виноват. Обрисовывал окрестности, кулисы и декорации. Дело в том, что, то был семинар Гёте-института «Ангажированное кино», приуроченный к мюнхенскому кинофестивалю. Семинар начался 21 июня кончился 5 июля. Фестиваль начался 26 июня, кончился 4-го. До его начала нам показали мюнхенский киномир. Сначала отвели во второй день в небольшой подвальчик на Фрауэнхоферштрассе, где показывают авангардистское, некоммерческое, скажем так, неформатное кино. Подвальчик располагается во дворике, над ним справа — пивная, слева — театрик. Называется подвальчик-кинотеатрик «Werkstattkino». В переводе «Кино-цех», «Кино-мастерская».

В фойе кинотеатра на красной стене — всевозможные объявления. Среди них — фотография смеющейся девчонки и текст под ней, дескать, Андреа Вольф, родившаяся в Мюнхене в 1978 году, сражалась за свободу турецкого Курдистана, 23 октября 1998 года была схвачена турецкими военными, пытана, убита, где похоронена — неизвестно. Стало быть, адвокат, семья требуют хотя бы тело вернуть. Турецкие военные в замешательстве. Они столько курдов наколотили, что обнаружить среди них тело немецкой девчонки, у которой невесть откуда взялась курдская грусть, для них затруднительно.

Торпедо, реж. Елена Хегеманн

В подвальчике показали широкоформатный, цветной фильм шестнадцатилетней Елены Хегеманн «Торпедо». Она — дочка восточно-германского драматурга Хегеманна. Сняла полубредовой фильм про ровесницу, у которой мама в разводе с папой. Мама — пьющая артистка, папа — богатый обормот. Мама то ли переедает наркотиков, то ли вполне сознательно кончает с собой. Девочка переезжает жить к тётке. Всё это изображено и сыграно вне хронологии, нарубленным в капусту киношным месивом.

Единственный, по-настоящему замечательный эпизод — самое начало. Неплохая машина, на крыше которой деловито и лениво прыгает девушка. Машина недовольно гудит. Прохожие несколько ошарашено притормаживают, интересуются, к чему эти прыжки и ужимки? Девушка поясняет, что, мол, владельца хотела бы видеть, поговорить, встретиться. Следующий кадр: вслед за девушкой бежит потревоженный автовладелец. Встреча состоялась.

Фильм вполне чудовищен. Две вещи в этом девичьем кошмаре стоят внимания. Первая — прорезывающийся сквозь бред — характер. Ощущение дежа вю, где-то я уже с этой милой девочкой встречался, читал про нечто похожее, мне уже нечто подобное показывали. Только теперь изменён угол зрения. Скажем так, тот же предмет, объект, но только смотрят на него, лёжа, что ли? Потом, соображаешь, прикидываешь: да это же удивительное, но закономерное соединение двух персонажей: Лолиты и Холдена Колфилда.

Не «Торпедо», но мост между этими двумя подростками, в которых влюблены взрослые. Вторая вещь, на которую стоит обратить внимание, откровенно графоманский, неряшливый характер кинематографического текста. Это — свидетельство того, что кино становится искусством. На редкость богатая и плодотворная мысль Тарковского о кино, которое ещё не искусство, поскольку слишком уж тяжело делается. Когда снимать кино, станет так же легко, как писать; когда появятся кино-графоманы, вываливающие на экран через камеру свои обиды, мечты, комплексы, вот тогда кино начнёт делаться искусством. Тарковский пояснил свою мысль таким примером: когда кинокамера станет такой же привычной вещью для интеллигентного человека, как ручка, тогда кино станет таким же настоящим искусством, как литература.

Лола Монтес

Насчёт Лолиты

Мюнхен — город Лолиты. Людвиг I, основатель Пинакотеки, дед Людвига II, влюбился в 14-летнюю цирковую танцовщицу, полуирландку, полуиспанку, родившуюся в городе Лимерик, умершую в Нью-Йорке. Звали её Лола Монтес. На сцене она выступала под именем Лолита. Четыре года длился роман цирковой танцовщицы и короля. Своё восемнадцтилетие Лолита отпраздновала проездом через весь чопорный, католический город верхом на лошади в мужском седле в штанах и с голой грудью.

Мюнхен восстал. Нет, нет, он политически восстал. Мюнхенцы потребовали удаления из города блудницы. Людвиг I покорился. Лолита отправилась в Америку, где и умерла. Про неё написана книга Клауса Фукса, немецкого коммуниста и исследователя эротического искусства: «Лолита. История любви в карикатурах» и снят знаменитый фильм Макса Офюльса «Лола Монтес». Фукс писал свою книгу в Америке, Офюльс снимал фильм в Баварии. На местной баварской киностудии под тем же названием «Bavaria»

«Bavaria»

Нас туда отвезли. Небольшой посёлочек на окраине города. Вокруг лес. Цеха. Декорации. Выстроена улица города. Деревенская улица. Стоит подводная лодка. В ней снимался фильм Вольфганга Петерсена «Лодка», про подводную лодку во время Второй мировой. Водят экскурсии. Показывают павильоны. Вот здесь снимался «Астерикс», здесь «Лодка», здесь «Комплекс Баадер-Майнхоф».

Фильм про левых террористов, Баадера, Ульрику Майнхоф, Гудрун Эслин. Назвали они себя «Фракцией Красной Армии» («Rot-Armee-Fraktion»), получили боевую подготовку в лагерях палестинцев и держали в хорошем напряжении западно-германское общество взрывами, ограблениями банков, убийствами представителей власти. В павильоне снималась камера Гудрун Эслин. Полка с книгами, телевизор, небольшой столик, застеленная кровать на полу, скрипка в чёрном футляре.

В рецензиях про этот фильм пишут, что, мол, снятый по документальному исследованию Ауста, он ни в коем случае не героизирует и не романтизирует террористов. Это — ошибка. Есть в этом фильме нечто такое, что поневоле вспоминаешь один «опавший листочек» Василия Васильевича Розанова. «Да знаете ли Вы, господа, что в террор можно влюбиться?» Именно так. Таких «Бонни и Клайд» изобразили от политики, что просто сердце вздрагивает и поджилки радостно трясутся.

Комплекс Баадер-Майнхоф, реж. Ули Эдель

После камеры скрипачки и террористки продемонстрировали улицу, на которой снимались «Будденброки», четырёхсерийный телевизионный фильм, по роману Томаса Манна, писанного в Мюнхене про купеческую семью из Любека. Томас рассказывал про своё родное. Чучело медведя, стоявшее в вестибюле дома Будденброков с бронзовой чашей для визиток, он не просто описал в точности таким, каким оно было в доме у Маннов в Любеке. Он это чучело взял с собой в Мюнхен. Медведь с бронзовой чашей скалился в прихожей его мюнхенского дома на Поршингер-штрассе.

История медведя и «Nemec»

Теперь этот медведь стоит на втором этаже мюнхенского Literatur-Haus’a, нечто среднее между Домом писателей и Литинститутом. Историю медведя стоит рассказать. Когда Томас Манн эмигрировал из нацистской Германии, его имущество было конфисковано и распродано. Медведя купил торговец кожгалантереей Матт. Медведь скалил клыки на прохожих в витрине его магазина. Потом чучело зверя досталось дочке Матта. Потом его внуку. И уже внук в 2000 году подарил зверюгу с чашей мюнхенскому Дому писателей. Дескать, он нужнее вам.

Нас привезли в Literatur-Haus на вручение премий выпускникам мюнхенской «Hochschule für Fernsehen und Film (HFF)» (Высшей школы телевидения и кино) за лучший сценарий. Премия — 3000 евро. Получил, нашёл спонсора, добавил спонсорских денег и — снимай. Премию получил Станислав Гюнтер за сценарий «Nemec». Каждый из вошедших в лонг-лист премии восходит на трибуну к микрофону и читает синопсис своего произведения. «Дабы дурость или мудрость каждого видна была», — как писал по схожему поводу Пётр Первый.

Станислав Гюнтер пояснил, что Nemec по-русски значит Дойч. Это прозвище главного героя, русского эмигранта. Он ворует произведения искусства для своего босса, Гаврилова. Попадает в тюрьму. Выходит из тюрьмы. Знакомится с вьетнамкой, приёмной дочерью немецкого профессора, коллекционера. Вьетнамка и Nemec влюбляются друг в друга. Приёмная семья не в восторге от будущего зятя. В общем, правильно не восторге. Ибо на горизонте появляется Гаврилов. Он заставляет Nemca ограбить профессора.

Nemec грабить-то грабит, но в какой-то момент что-то его останавливает. Он убивает Гаврилова, возвращает награбленное профессору и женится на вьетнамке. Станислав Гюнтер родился в Челябинске в 1978 году. Вместе с родителями перебрался в Берлин. Снял два фильма на Украине. Кто-то язвительный спросил его, мол, сценарий уж очень похож на либретто оперы. Гюнтер охотно согласился. И добавил, что очень любит оперу. Другая язва принялась расспрашивать, а не доводилось ли ему воровать произведения искусства? Гюнтер признался: Нет, не доводилось. Автобиографической основы в сценарии нет.

«Клептомания» и одесский Париж

Тырить произведения искусства на Западе не составляет труда. Они не только в музеях, но и в церквях. А церкви охраняются не так плотно, как государственные учреждения или частные коллекции. У них охрана одна — вера. При таком раскладе удивительно, как и вовсе-то эти учреждения не обчистили под девизом, сформулированным ещё Мережковским в стихотворении, знанием наизусть которого Леонид Ильич Брежнев порой пугал подчинённых: «Братья, // Ночь темна, никто не видит нас, // Много хлеба, серебра и платья // Нам дадут за дорогой алмаз. // Он не нужен Богу: светят краше // У него, царя небесных сил, // Груды бриллиантовых светил // В ясном небе, как в лазурной чаше…»

Одну студенческую кинокомедию на тему ограбления церкви мы посмотрели в той самой мюнхенской Высшей школы, каковую закончил Станислав Гюнтер. Дипломные фильмы там снимают на деньги, которые раздобывают сами. Нашёл спонсора — снял дипломный фильм. Получается неплохо. Комедия, которую мы посмотрели, тарантиновского разлива. Как совершенно справедливо заметил в своё время Сергей Добротворский: «Тарантино распахнул двери в тот мир, войти в который легко, но выйти невозможно».

Три комедии, посмотренные в Мюнхене «Бриллиантовая свадьба», «Под течением» и «Клептомания» — тарантиновского образца. Как ни странно, студенческая «Клептомания» лучше прочих. В ней есть какая-то весёлая, гайдаевская, одесская дурь. Главный герой по имени Борис страдает клептоманией и тянет всё, что только не попадётся под руку. В конце концов, он уворывает из церкви статую Мадонны. Статуя оказывается невесть какой ценной. Объявляется чуть не интерполовский розыск.

Борис, перетрусив с социальной стороны, а с метафизической угрызаясь и каясь, пытается тайно вернуть Мадонну в храм. В результате Мадонну возвращает, но сам гибнет. Результат — забавный, в равной мере, свойственный и католической, и православной традиции. Грешник, который борется с грехом, почти свят. Ибо каждый грешен, но тот, кто осознаёт грех в себе, уже почти спасён. Тема (надобно признать) вполне тарантиновская. («А я…, я — воплощение зла человеческого, но я стараюсь, я стараюсь быть пастырем…»).

Разумеется, у автора фильма, Штеффена Заке, поинтересовались, почему его герой — Борис? Режиссёр ответил, что он знает: «Борис» по-русски вроде как означает: «Борись! Kämpfe!», и ему показалось, что для его героя этот призыв очень органичен. Он ведь борется и со своим пороком в себе и с всевозможными препятствиями вокруг себя. На вопрос, откуда он так хорошо знает русский язык, автор комедии «Клептомания», ответил интереснее. «Да нет, — сказал он, — я-то русский совсем не знаю. А вот моя бабушка русский знала прекрасно. Родом она была из немецкой колонии Париж, что под Одессой. И папа её, мой прадедушка, Хеер, был в этой колонии бургомистром».

«Потому что ты — человек…»

Один дипломный фильм, показанный нам, был почти гениален. Это — документальный фильм. Называется он строчкой из стихотворения Брехта «Потому что ты — человек…» («Weil du Mensch bist»), снят про детей в летнем оздоровительном лагере, но трактовки предполагает широчайшие: от ещё одного убедительного инварианта «Повелителя мух» до вечной трагедии левого интеллектуала; от рассказа про детскую жестокость до сентиментальной истории про одиночество Дон Кихота.

В сущности, фильм попадает в самую суть спора между левыми и правыми. «Человек по природе добр, уберите мешающие его доброте социальные условия, и вы поразитесь силе его добра», — вот основа любого левого мировоззрения. «Человек по природе зол, всевозможные социальные ограничения только сдерживают его природное зло. Уберите эти ограничения и такого монстра получите — ад содрогнётся…», — основа любого правого мировоззрения.

На самом деле, и правое мировоззрение не так уж не право, и левое не так уж ошибается. «Потому что ты — человек…» — вопрос и проблема, а не утверждение. Словом, снимается летний оздоровительный лагерь для детей в Швеции. Лагерь создан социалистической организацией, потому практикуется там детское самоуправление, и вожатые под гитару поют Брехта: «Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei…» — в общем, ты войдёшь в наш единый рабочий фронт, не только потому, что ты рабочий, но и потому, что ты — человек…

Удивительная, парадоксальная мысль Августа Бебеля, токаря, депутата рейхстага и руководителя Социал-демократической партии Германии в начале ХХ века: социализм приходит ко всем, у кого есть человеческое лицо. В социализме исчезают классовые, сословные различия, остаётся одно — человеческое, слишком человеческое. Мысль эта не так проста и демагогична, как может показаться на первый взгляд. Уже хотя бы потому не проста, что встаёт интересный вопрос, а что такое человек? Просто человек — вне классов, сословий, наций?

Попытка пересказа

Хороший фильм не пересказать, а хороший документальный фильм не пересказать тем более. Соединение движущихся картинок почти не перелить в слова, хотя уродливые условия советского общества создали не возрождаемый жанр: покадровый устный пересказ фильма. Каким-то чудом один человек увидел «Теорему» Пазолини и пересказал так, что спустя десятилетие другой человек посмотрел означенную «Теорему» и не смог избавиться от ощущения «дежа вю»: я где-то уже это видел. Не слышал про это, но … видел.

Другое дело, что глаза бы мои на это не смотрели — но это другое дело. Ну попытаемся хоть как-то приблизиться к подобному чуду. Стало быть, по-советски говоря пионерлагерь с детским самоуправлением и вожатыми. Среди детишек — один особенно запоминается: в очках, нелепый, маленький, всё время с книжкой. И сразу в камеру заявляет: я — социалист. И прямым текстом все социалистические пошлости не только про фабрики рабочим, землю крестьянам, мир народам, но — главным образом — про то, что «счастье для всех даром и пусть никто не уйдёт обиженным».

Поскольку в зале сидят, кроме датчанина Ларса Фрама, исландки Хрён Мариносдотир, южнокорейца Джун-Су Ли, индийца Дру Рая Нагара и бразильянки Данилы Бустаманте, ещё и болгарин Васил Русев, украинка Марианна Бондаренко, румынка Озанна Оанзеа, словенец Вен Джемержич, полячка Мария-Магдалена Гират, латышка Эллина Райтере, венгерка Анита Вираг и Ваш покорный слуга, то в восточноевропейской части аудитории начинается всеобщий хихикс. А потом хихикс застревает в горле, потому что социалист этот маленький, нелепый, с вычитанными из книг представлениями о жизни, нипочём не вписывается в среду нормальных рабочих подростков, которые обижают, унижают его, издеваются над ним.

Бумажный солдат… Осчастливить мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а самого себя не смог сделать счастливым. Там есть сцена, где с носа бедолаги в шутливой (пока шутливой) драке сшибают очки… Он ползает по палатке и кричит: «Где моё лицо? Я потерял лицо… Где моё лицо…» Находит очки, выскакивает из палатки, бежит в лес, обормоты просто загинаются от смеха, знай себе повторяют очень смешные слова: «Где моё лицо? Я потерял лицо…»

Они — люди. Поэтому они могут быть очень жестоки, а могут быть очень добры. Потому что они люди. Последние кадры фильма — дискотека. Ребятушки танцуют на опушке, социалист лежит один-одинёшенек в палатке, завернувшись в спальный мешок. Поворачивается к кинокамере, дескать, ну что вы на меня смотрите? Плохо мне… Отстаньте от меня. Он — одинок, слаб, обижен, потому что он — человек.

Lost town, реж. Йорг Адольф

Документальные фильмы

В восточноевропейской части аудитории к режиссёру Штефану Хильперту естественным образом возникло два вопроса. Первый был похож на тот вопрос, который задали Бабелю в редакции «Нового мира», когда тот принёс рассказы из своей «Конармии»: «Если Вы знали, что в «Конармии» творятся такие безобразия, почему Вы сразу не писали … в прокуратуру?» — «Если Вы видели, что над ребятёнком так издеваются, как же Вы камеру не отложили и не вмешались?»

Ответ был приблизительно такого свойства, что у каждого своё дело: кто фильм снимает, кто детей воспитывает. Непрофессиональное вмешательство может только помешать, а не помочь. Второй вопрос был насчёт родителей социалиста. Они-то фильм посмотрели? «Конечно, — отвечал режиссёр, — конечно, посмотрели и решили, что несколько неправильно воспитывали сына»… Мудро, хотя и жестоко. Вообще, документальные фильмы очень здорово снимают в Германии.

Тому есть несколько причин. У них рука не дрогнет. Во всех смыслах. Будут продолжать снимать и не вмешаются. Затем вот что ещё: по нынешним временам разболтанной камеры, когда снимают, как в жизни, и изображение на экране мотает из стороны в сторону, словно ты на палубе большого парохода, немцы всё одно держат камеру, как оптический прицел на мушке снайперской винтовки. Документальность от этого не исчезает, но приобретает следы драматургической чёткости, строгой сюжетности.

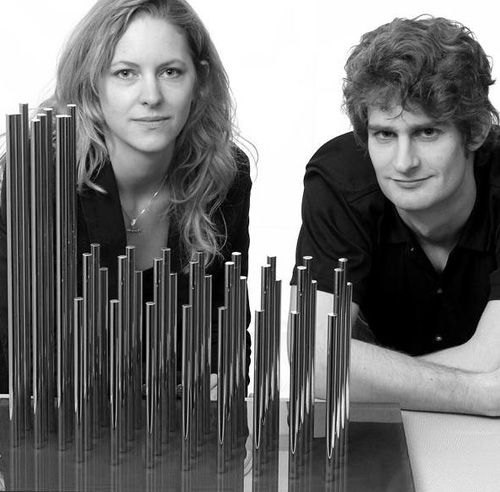

Документальные фильмы у немцев — замечательные. Комедии — странные. Детективы — чудовищные. «Lost town» (реж. Йорг Адольф) — документальный фильм про двух молодых немецких архитекторов из Мюнхена, решивших построить церковь в море у побережья Восточной Англии, — смотрится с напряжением настоящего детектива. Этот фильм стоит смотреть в связке с давним грузинским, советским ещё фильмом «Необыкновенная выставка», ибо снят он про то же: про великую тщету художнических усилий в столкновении с враждебной или равнодушной реальностью.

Просто интересно, как грузины аранжируют эту тему в лирическую комедию, а немцы в документальный, едва ли не документированный фильм. Два молодых архитектора из Мюнхена, он и она, придумывают построить церковь в море. Церковь в виде гигантского органа. В трубах органа отражаются море и солнце, восходы, закаты и корабли. Очень красиво, хотя и немножко инопланетно. Жутко-с. Хотя … любая новая архитектура поначалу … инопланетна. Потом глаз привыкает к ней, как нога к новому ботинку, но на первых порах зрение набивает мозоль.

Искусство и демократия

Итак, проект молодых архитекторов выигрывает конкурс. Им говорят: ищите место, согласие прихожан, часть денег мы вам дадим, часть раздобудьте сами — и будет вам счастье — церковь в море. Архитекторы находят место у побережья Восточной Англии. Побережье это сыплется, оседает; архитекторы готовы разработать проект по укреплению берега. Они даже такое место находят, где по легенде во время прилива слышны колокола затонувшей церкви. Церковь, действительно, затонула, насчёт колоколов — непонятно. Чего только не услышишь в час прилива…

Архитекторы встречаются с властями городка, напротив которого собираются выстроить церковь. Власти говорят: «Да, мы-то пожалуйста, но что скажут — прихожане…» А прихожане говорят: «Нет! Лучше дайте нам денег на реставрацию старого храма, а помогать бредовому самовыражению сопляков из Германии, мы не намерены…» Нет, они так не говорят. Они очень уважительно говорят о молодых талантах, но … им, прихожанам, здесь жить. Им не нравится гигантский орган, который высунется из моря напротив их домов. Они к другому привыкли. Нет и всё.

Lost town, реж. Йорг Адольф

Фильм снят с великолепным пониманием правоты прихожан и правоты архитекторов. Становится понятно, что демократия вовсе не обязательно революционная сила. Она может быть консервативна и ещё как консервативна-то. В любой империи, хоть сталинской, хоть ленинской, хоть петровской, их и спрашивать не стали бы. Просто построили бы и рявкнули: «Привыкай к блестящим трубам, торчащим из моря!» Баста! А в случае демократии: убедите этих людей, что трубы будут хороши, что они им понравятся, тогда и стройте.

Архитекторы убеждают, но у них не получается. Потому что они молодые, житейски неопытные. В архитектуре разбираются, в человеческих отношениях не очень. Лица замечательные. Она — весело-спокойная, деловитая. Он — нервный и нервничающий. В какой-то момент, когда видишь, как на собрании прихожан он вертится, кусает губы, теребит бородку и сдерживает слёзы, а она уверенно, с улыбкой отвечает на вопросы, возражает или соглашается, хочется крикнуть в экран: «Да спрячь ты этого своего психованного гения под стол и веди дело сама — лучше получится»

В общем, в другом городке им удаётся убедить прихожан построить такую церковь. И то, только потому, что на помощь приходит местный пожилой судовладелец. Согласие получено, место выбрано, теперь надо найти спонсора. И вот они уже с судовладельцем ищут спонсора. И не находят. А пока они ищут этого спонсора, чего-то ещё строят, какую-то мелочовку. Сын у них рождается. Вообще, жизнь идёт, но вместе с этой своей жизнью, они всюду таскают свою модель — трубы органа, встающие из моря.

Всякий, кто смотрел «Необыкновенную выставку», помнит глыбу каррарского мрамора, стоящую во дворе архитектора Эристави. Из этой глыбы он создаст такое. Да вот так и не создаёт. Потому что жизнь, среда, реальность, семья и всякое прочее. В конце фильма архитектор и архитектрисса, получившие по всем линиям отлуп, выпивают у печального, пожилого судовладельца… Архитектор видит печаль того, кто изо всех сил старался им помочь, и говорит: «А всё равно такую церковь построят. Не мы, так другие… Вся Англия может осыпаться в море, а такая церковь будет, раз её придумали».

Was am Ende zählt, реж. Юлия фон Гейнц

Панк-дворянка

Немецкая чёткость. Точность. Даже когда они пытаются снять фильмы валандающейся из стороны в сторону камерой про валандающуюся из стороны в сторону жизнь, вроде фильмов Валерии Гай-Германики, у них всё равно не получается. Всё равно история рассказывается чётко и картинка четка, ну порой слегка накренена, не более. В рамках семинара нам показали первый художественный фильм Юлии фон Гейнц «Was am Ende zählt», получивший первый приз немецкой критики. Название перевести затруднительно. Точнее всего: «Главное то, чем, всё закончится…»

«Конец — делу венец» — уже похуже. Панковская коммуна в Берлине, куда попадает интеллигентная, робкая девочка. Это — немецкая панковская коммуна, поэтому подворовывают и балду гоняют они спорадически, а так-то взяли кредит, на этот кредит приобрели кораблик на Шпрее, приводят его в порядок, драют, чистят, чинят, чтобы потом починенный и отдраенный кораблик продать. Однако ж это всё-таки панковская коммуна, поэтому в первую же ночь интеллигентную робкую девочку атаман, что ли, в общем, лидер коммуны трахает.

У девочки в результате ребёнок. Она стесняется говорить, что беременна. И аборт делать боится. Рассказывает только своей подруге. Дальше начинается фантастика для нашей, российской жизни, но Юлия фон Гейнц из дворянской, западно-берлинской, с жёсткими традициями и условностями, семьи удравшая в панковскую коммуну, уверяет, что материал фильма почти автобиографический. Такой случай имел место быть с её подругами. В скобках. «Фон», пусть и не барон, куда как ощутим в фильме прусской дворянки про берлинских панков.

Was am Ende zählt, реж. Юлия фон Гейнц

Поразительная, мимозистая, до вздрога брезгливость в соединении с такой же жизнестойкостью. Дворянка в панковской коммуне сразу выявляет главные особенности этого сословия: нежная кожа и крепкая кость. Поморщится, но … выживет. Первый фильм Юлии фон Гейнц был про современную дворянскую семью в Западном Берлине, про её нелепые условности, спесь и оторванность от жизни. Это был документальный фильм. Художественный, стало быть, получился про погружённость в жизнь и про отсутствие каких бы то ни было условностей. В чём, как вы сами понимаете, тоже ничего хорошего нет.

Долго пересказывать все особенности социальной политики в Берлине, но, в общем, две 15-летние девчушки под будущего ребёнка получают двухкомнатную квартиру. На гребенях, конечно, и захезанную, до последней степени, и дверь можно ногой вышибить (что и происходит впоследствии), но … квартиру. Получают они такую квартирку благодаря тамошней комиссии по делам несовершеннолетних. Браво, комиссия! Одна из девчушек ребятёнка рожает, и они принимаются ребёнка растить.

Юлия фон Гейнц

Мужики им совершенно ни к чему. Только мешают. Когда один из нас (в смысле, мужиков) устраивает скандал с вышибанием ногой двери, ребёнок в результате чуть не гибнет. Но … выхаживают и дальше собираются растить без привлечения мужского элемента. На прямой вопрос о мужененавистничестве своего фильма Юлия фон Гейнц ответила презрительным фырком, мол, все критики почему-то в это-то только и упираются. Почему мужененавистничество? У неё, например, муж и двое детей. Нет, это не мужененавистничество, это просто констатация факта: женщины не столько угнетаемы другими, сколько сами себя угнетают.

Лицо у Юлии фон Гейнц — удивительное. Долго не можешь сообразить, где же ты это лицо видел, а потом соображаешь: в Пинакотеке! На старых немецких картинах. Вообще, на старых картинах. Переодень её из джинс и джемпера в роброны и кринолины — будет смотреться так, словно там и родилась: в робронах и кринолинах, а уж потом перебралась к лихим ребятам из предместий, ударом ноги вышибающим двери, чтобы выяснить от кого вот этот ребёнок и кто его из вас, баб, родил?

Белый ворон — Макс Маннхаймер

Макс Маннхаймер

Он живёт в Мюнхене. И фильм про него сняли в Мюнхене. Он — один из немногих оставшихся в живых узников Освенцима и Дахау. Дахау — пригород Мюнхена. Одна из улиц города так и называется Дахауэрштрассе, ибо упирается туда в пригород, вроде нашего Купчина, где был устроен один из первых концлагерей. Маннхаймер был на фильме, снятом про него. «Der weisse Rabe — Max Mannheimer» («Белый ворон — Макс Маннхаймер») — так называется фильм. Старый, седой человек рассказывает всё то, что не может забыть.

Иногда шутит, иногда сдерживает слёзы, иногда даёт точную справку. После фильма я подошёл к нему и обратился по-немецки. Он внимательно выслушал мой немецкий и, усмехнувшись, заговорил по-русски. Я изумился. Он пояснил: «У меня в Освенциме был друг. Он никаких языков, кроме русского не знал. А, вообще, я знаю польский, чешский, новоеврейский, английский… Я в Освенциме эти языки узнал». Я поинтересовался, не устал ли он. Он объяснил: «Если до 90 не устал, значит, уже не устану, а, вообще, мозг в ногах, если ноги держат, значит, всё нормально».

Воображариум доктора Парнассуса, реж. Терри Гилльям

Пакт с дьяволом

Случайно, закономерно, сознательно, подсознательно, но три самых характерных фильма мюнхенского фестиваля оказались про пакт с дьяволом, про договор со злом. Один — уморительная страшилка Терри Гилльяма «Воображариум доктора Парнассуса», которой и открылся кинофестиваль. Дьявола в этом фильме играет Том Уэйтс. И лучшего дьявола я до сих пор не видал. Он такой потёртый, трёпаный, грязный, даром, что в котелке и с сигарой. Просто замечательный дьявол из воландовской свиты. Буддийского монаха, который вечно заключает с дьяволом пари и никак не может выиграть, впрочем, и проиграть тоже не может, играет Кристофер Пламмер. Это не так хорошо, но тоже славно.

Лучше всех, вмешавшийся в вечную прю нищего, пьющего Добра и грязного, богатого Зла, английский жулик в исполнении Джонни Деппа. Мало того, что он сунулся в спор дьявола с монахом, он ещё умудрился «кинуть» русских мафиози. А вот это уж совсем рискованно. Русские сцены в фильме уморительны. Когда мафиози-таки очучиваются в лапах дьявола, и Том Уэйтс на нечистом русском языке рычит с экрана: «Парррни! Мы рррвём когти в Чикаго!» — я испытал что-то похожее на извращённую гордость. И здесь мы им показали…

Русско-террорная тема

Скорее уж эмигрантская. Как без неё? Тарантиновская комедия Михаила Купчика («Diamantenhochzeit») «Бриллиантовая свадьба» не пересказываема по причине малоаппетитности фабульного задания: как извлечь из трупа бриллианты. Но главное не эта дурь, а то — сюжетным стержнем какого повествования она является. Это рассказ про то, как отпрыск польской эмигрантской семьи женится на дочери нормального мюнхенского бюргера. И сам жених и его папа с мамой — без пяти минут преступники, авантюристы и обормоты.

Но… они — живые, весёлые, обаятельные. Они (вот ведь неожиданно перевёрнутая евангельская цитата) — «соль жизни». Без них жизнь станет донельзя скучной, хотя с ними жизнь уж чересчур интересна. Когда на свадьбу приволакивают труп с бриллиантами в спальном мешке и полуживого бандита с револьвером в багажнике, то саспенса тут не оберёшься. Причём не на одной только свадьбе — это ясно. Вообще, завидный, уважительный интерес к нарушителям общественного спокойствия заметен чуть не во всех фильмах.

Приз Бернда Бургермейстера за лучший телевизионный фильм получил фильм Нины Гроссе «Der verlorene Sohn»(«Блудный сын») про исламского террориста. Фильм — плохой, но он интересен, как симптом, знак. В семье у немецкой женщины два сына от разных отцов. Бывает. Один — современный немецкий обормот, ничем не интересуется, только музыку слушает. Другой — благородный араб. Очень интересуется борьбой за освобождение Палестины. Уже успел побывать в Израиле, и возвращён оттуда в Германию, нельзя сказать, что с благодарностью.

За ним установлен надзор. Мама поначалу очень возмущается полицейским вмешательством, но когда понимает, что красивый, строгий юноша связан с самыми настоящими террористами, сама бросается к правоохранительным органам. Ан поздно. Поздно для её сына, поскольку его приходится убить прямо на вокзале, чтобы он этот самый вокзал не взорвал. Мама видит гибель сына и рыдмя рыдает. Сюжетные несообразности фильма побоку. Немецкий детектив, как и русский — ужас, что такое. Происхождение, что уж тут сделаешь.

Англо-саксонский детектив вышел из новелл Эдгара По, где главное — расследование. Русский детектив вышел из «Преступления и наказания», немецкий — из «Мадмуазель Скюдери» Гофмана. И там, и там главный расчёт на то, что преступник или заносчиво проболтается, или, путаясь в слезах и соплях, покается и всё расскажет сам. «Признание обвиняемого — царица доказательства!» — это Вышинский у Достоевского прочитал, потом уж применил на практике.

Главное в фильме на редкость уважительное изображение убеждённого террориста. Хлипкий, нервный, современный немецкий подросток изображён с не очевидным, но легко считываемым сожалением: вот ведь оболтус! Ну, никакого стержня. Валяется на диване и рок-музыку слушает. Впрочем, я уже цитировал Василия Васильевича Розанова касательно того, что в террор можно влюбиться. Есть и ещё один поворот темы, касающийся как раз русско-немецкого детектива. Невозможно представить себе англо-саксонский детектив, в котором женщина сначала орала бы на полицейских: «Как вы смеете вламываться в нашу жизнь и шпионить за моим сыном», а потом к тем же полицейским с тем же темпераментом взывала бы: «Спасите, помогите! Мой сын счас взорвёт вокзал, он уже взрывчатку взял и поехал…». А в нашем русско-немецком котле такой бурунчик вполне, вполне возможен.

Белая лента, реж. Михаэль Ханеке

Знак поражения

Воротимся к дьявольской теме. К теме зла, прочно вросшего в жизнь. Два самых сильных фильма мюнхенского фестиваля посвящены этой теме. Один получил почётный приз фестиваля. Это — фильм Михаэля Ханеке «Das weisse Band» («Белая лента»). Другой получил приз как лучший иностранный фильм. Это — «Kinatay» филиппинца Брилланте Мендозы. Они во всём разнятся эти фильмы. Кроме вот того самого ощущения дьявольщины, вцепившейся в жизнь, умело и прочно расположившейся в окружающей действительности.

Фильм Ханеке — красив. Подчёркнуто старомоден. Хоть каждый кадр вырезай и вставляй в рамку. Натюрморт. Портрет. Жанровая сценка. Пейзаж. Причём пейзаж — и вот это особенно впечатляет — почти российский. Первый кадр — поле и берёзка. Восточная Пруссия — тоже ведь Восточная Европа. Но это прибранная, вылизанная, вычищенная Восточная Европа. От этой строгой прибранности и вычищенности в какой-то момент становится жутко.

Восточно-прусская деревня кануна первой мировой войны. Фильм кончается тогда, когда начинается первая мировая… По-моему, никто не заметил важности заглавия. «Белая лента». В фильме она не так часто и появляется. Пастор повязывает белую повязку на рукав своего сына, если тот в чём-то по мнению пастора провинился — онанировал, опоздал к обеду, соврал, в общем, согрешил. Ну и что? Почему важна белая повязка в фильме про Восточную Пруссию кануна Первой мировой, снятом немецким режиссёром, который родился в 1942 году в самый разгар второй?

Белые повязки повязывали немцы, когда в город вступали войска союзников. Все. Это — знак поражения, капитуляции. Елена Ржевская в своей книге «Берлин, май 45-го» пишет о том, как это жутко, когда целая страна повязывает белую повязку. Собственно, о том и снимает фильм Ханеке. О будущем поражении. Не военном, метафизическом. Не о поражении в войне с русскими, американцами, англичанами, но о поражении перед злом. История, рассказанная в фильме, проста, как и его кадры. Очевидна. Мораль вычитывается словно в басне.

Свирепое прусское воспитание, страх наказания за малейшую провинность делает из человека — зверя. Пастор, воспитывающий своих детей в страхе божьем, воспитывает их в готовности к дьявольщине. Попросту говоря, в восточно-прусской деревне среди подростков образуется секта. Их запугали, задёргали, передрессировали. У них слегка поехали мозги. Если они и так преступники, осуждённые на вечные муки за опоздание к обеду, то почему бы не выпороть сына помещика или выколоть глаза сыну служанки доктора, или поджечь господскую ригу? Если они и без того грешники, то почему бы не быть грешниками по полной программе?

Белая лента, реж. Михаэль Ханеке

Воспитательская жестокость порождает ответную жестокость. Ребята готовы к тому, чтобы повязать белую повязку поражения, но не потому, что опоздали к обеду и не потому, что проиграли в двух войнах и потеряли вот эту тщательно ухоженную землю, а потому, что почувствовали сладость зла, сладость доставления слабейшему боли. Фильм — чёрно-белый. Подчёркнуто чёрно-белый. Во-первых, чтобы подчеркнуть его старомодность. Мол, можете считать, что я рассказываю страшную сказку, которыми так богата Восточная Европа. Во-вторых, чтобы подчеркнуть его притчевость, почти басенность.

«Белая лента» кинематографический эквивалент четырёх строчек из «1 сентября 1939 года» Уистена Одена:

What huge imago made

A psychopathic god.

Those to whom evil is done

Do evil in return.

(Из какой личинки возник

Неврастеничный кумир.

Кому причиняют зло,

Зло причиняет сам).

Будни филиппинской полиции

На самом деле, это ещё вопрос: строгое воспитание губит или не строгое. Покуда я был в Мюнхене у станции метро «Зедлингер Тор» трое старшеклассников из Швейцарии, приехавших в Мюнхен отдохнуть и поразвлечься, перебрав пивка, до полусмерти измордовали пятидесятилетнего мужика. Я не думаю, что в их учёбном заведении их жучили так же, как жучил своих отпрысков пастор в восточнопрусской деревне. А вот поди ж ты, ни с того, ни с сего нанесли тяжкие телесные повреждения совершенно постороннему человеку. Так что неисповедимы дороги зла.

Kinatay, реж. Брилланте Мендоза

Однако вернёмся к фильмам. Мендоза снял полную противоположность «Белой ленте». Насколько фильм Ханеке красив, напряжён, статуарен, настолько «Кинатай» — отвратителен, разболтан, раздёрган. Оттуда ни одного кадра не вычленишь. Это не картинка к картинке, а жутковатый, подслеповатый какой-то поток, нервный, стиснутый, потный. День и ночь. Утром курсант полицейской школы женится. Днём идёт на занятия в школу. Вечером и ночью едет на первое дежурство. На практику.

Женятся на Филиппинах тогда, когда дети появляются. Так что курсант — молодой отец. Отделение, к которому его прикрепляют на практику, элитное. Им позволено ходить без формы. Так что отличить полицейского от бандита нет никакой возможности. На этом сыграл когда-то Люк Бессон в «Леоне-киллере». Но у Бессонна именно что, театр, игра, а у Кинтаны — такой гран-гиньоль: «Груз 200» кланялся. За время ночной службы молодой курсант стал свидетелем того, как старшие опытные товарищи наказали провинившуюся торговку наркотиками. Избили, изнасиловали, затем расчленили тело и разбросали куски по дороге.

Усталый и измотанный, будущий филиппинский полицейский после ночной смены возвращается домой, где его жёнушка с дитём на руках готовит ему завтрак. Реакция одного немецкого зрителя показалась мне любопытной. В самый жуткий момент, когда у полицейского, расчленяющего тело, сломалось мачете, и рассерженный работник службы дня и ночи крикнул молодому, начинающему: «Да принеси ты мне нож нормальный, острый, он на кухне в столе…», да, в этот самый момент немецкий зритель вздохнул и стал выбираться к выходу.

Kinatay, реж. Брилланте Мендоза

Он вернулся минут через пять с двумя бутылками пива. Так что следующий диалог он наблюдал уже под пиво: «Да… Совсем девчонка была. У меня дочка её возраста». Жуть фильма Мендозы в абсолютной будничности зла, в обыденности жестокости. Покуда один полицейский лупцует в подвале торговку наркотиками, другой задумчиво говорит молодому… практиканту: «Жрать хочется. Сходи купи гусиные яйца и пивка. Тут недалеко. На вокзале». Если в пересказе фильма появилась нотка ёрничества, то это от невозможности передать жуткое, ошарашивающее впечатление. Некоторые вещи иначе, как с дурацкой ухмылкой не перескажешь. Защитная реакция, что тут скажешь…