Мы не хотим быть новыми рембрандтами

СЕАНС — 47/48

— Господин Нитч, вы часто упоминаете мыслителей и художников, которые оказали на вас влияние. Но имя Гете в этом ряду фигурирует редко. Почему? Есть ли связь между вашим мировоззрением и гетевским «Учением о цвете»?

— Может быть, я не прав, но я не считаю Гете великим драматургом, но как поэта и художника языка ценю его очень высоко. Могучий стих второй части «Фауста» я воспринимаю как увертюру к книге Ницше «По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего». Для меня Гете является провозвестником Ницше и проекта преодоления жизни. Конечно, «Западно-восточный диван», «Страдания юного Вертера» и «Учение о цвете» очень важны для меня — я читал их в юности, перечитываю и теперь. Однако мое учение о цвете имеет мало общего с гетевским. Я не сторонник умозрительных теорий. И я не верю в то, что когда-нибудь найдется научное объяснение тому, что такое цвет. Была предложена эстетическая трактовка цвета; продолжаются поиски феноменологического определения цвета. А все, что я могу сказать по поводу цвета, я уже показал в своем театре. Я могу научить использовать цветовые тона и объяснить, что такое синтетическое содержание цвета, но вряд ли захочу подводить под это теоретическую базу. Однако в 2008 году я поставил на сцене Цюрихского оперного театра «Сцены из Фауста» на музыку Роберта Шумана — тогда я подробно изучил гетевское учение о цвете и взял его за основу своей постановки.

— Наверное, ваш любимый цвет — красный?

— Как художник я люблю все цвета, но красный — один из главных цветов в моих акциях. Это цвет крови. Хотя, как вы знаете, кровь бывает разных оттенков. Я думаю, что никто лучше Гете не написал о красном цвете: он содержит в себе все остальные цвета. Известно пристрастие к этому цвету коронованных особ древности. В темном, сгущенном виде красный производит впечатление серьезности и достоинства, а в светлом, разбавленном — впечатление благоволения и прелести. Таким образом, говорит Гете, достоинство старости и любвеобильность юности могут облекаться в один цвет. А если вы посмотрите через стекло красного цвета на пейзаж, пусть даже и хорошо освещенный солнцем, то подумаете, что так, наверное, должны выглядеть небо и земля в день Страшного суда.

— В отличие от многих современных художников, вы отрицаете видеодокументацию перформансов. Откуда у вас такая неприязнь к видео? Ведь если снять ваши акции на камеру, мог бы получиться очень интересный фильм. Вы никогда не представляли себя режиссером такого фильма?

— Понимаете, я всегда хотел делать чисто акционистский театр, поэтому я отрицаю видеодокументацию как таковую. Да что там — я просто не вижу в ней смысла! Как только появляется сценарий, — идее акционистского театра капут. Это шаг назад, это уход в область синематографа — так и напишите: «синематографа». Этого мне хотелось бы избежать. Многие мои коллеги создали великолепные документальные фильмы об акционистском театре, но если говорить прямо — такое кино убивает дух театра. Я позволяю снимать мои акции только тем, кто уж очень сильно этого хочет. Да, множество камер может одновременно с разных точек снимать происходящее. Но не надо обманываться — документация акций с помощью фотоаппарата и цифровой камеры не имеет с кино ничего общего. Режиссер, который снимает мои акции, может сделать прекрасный репортаж с места событий; но рассчитывать на то, что эта видеозапись сможет передать суть акции, в которой напрямую задействованы все пять чувств, — просто глупо. Участники моих акций должны все пробовать на вкус, — смаковать каждый момент, вслушиваться в каждый звук, вгрызаться в каждый кусок «мяса». В акциях мы используем кровь, уксус, вино, молоко, яичный желток, свежее мясо, парные, влажные потроха. Все это нужно «распробовать». Разве какая-то пленка сумеет это передать?

— Насколько важна для вас в искусстве провокация?

— У меня никогда и в мыслях не было специально кого-нибудь эпатировать. Никогда не сидел и не думал, как дебил: «О, вот это-то и нужно! Это может пощекотать нервы!» При этом я всегда пытался добиться насыщенности, интенсивности художественного переживания. Не важно, чтó я использую в своих акциях, — органы или физиологические жидкости. Рембрандт тоже написал распятую тушу быка, и ничего. Старые мастера знали в этом толк. Их полотна гипнотизируют меня своей жизненной силой, чувством материи, плоти, жизни и смерти. Я всегда любил античные трагедии, Страсти Христовы… Софокла, Грюневальда.

— В своем первом манифесте вы говорили о том, что буржуазный театр необходимо ликвидировать. Тем не менее вы много работали в таком театре.

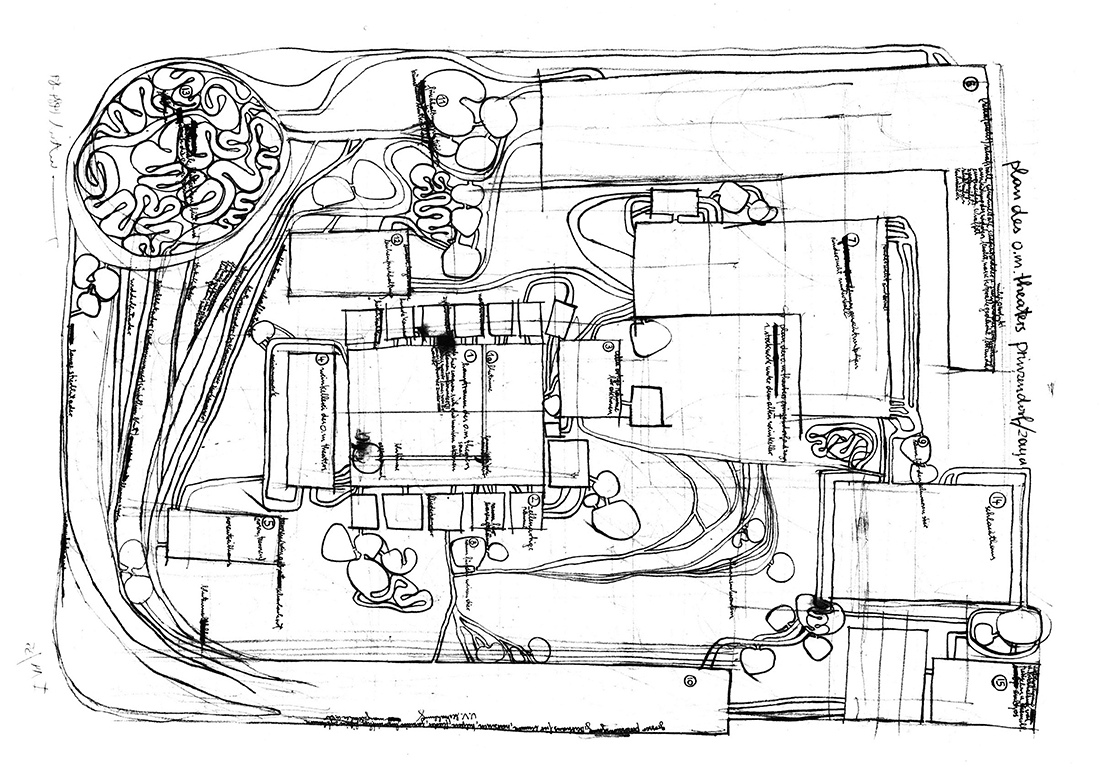

— Я никогда не имел ничего против классического театра и всегда с удовольствием изучал его историю. Но после войны театр находился в плачевном состоянии: постфашистский, консервативный театр был ужасен, в нем царила атмосфера какого-то застоя, безысходности. Вот от такого театра я и хотел избавиться. А значит — и от Burgtheater. Стерильная «профессиональная» режиссура не по мне: я пытался влить в нее свежую кровь. И доказал, что мой акционисткий театр может существовать везде — даже на подмостках Burgtheater. Вы, наверное, знакомы с моим проектом подземного театра? Это, по правде говоря, грандиозный архитектурный замысел. Но, к сожалению, он навсегда останется концептом. Для реализации такого проекта никаких денег не хватит.

— Сколько крови и мяса вам нужно было для вашей постановки в Burgtheater?

— Всего ничего: один бык, три свиньи, несколько килограммов кишок, пара языков и несколько литров крови. Люди склонны преувеличивать мои потребности. (Смеется.)

— Что еще, кроме «Фауста», вы хотели бы поставить на сцене?

— Не могу сказать, что инсценировки — мое призвание. Сейчас я намерен сконцентрироваться на собственных произведениях. Знаете, каждый художник — интроверт и эгоцентрик, его интересуют только собственные работы. Поэтому пока ставить чужие пьесы мне не очень хочется. Единственное исключение — «Парсифаль» Рихарда Вагнера. Вот его бы я поставил! Можно сказать, это моя идея фикс.

— Некоторые полагают, что Принцендорф — это новый Байройт. Такое сравнение кажется вам уместным?

— Всё так: идея Вагнера о строительстве своего театра сподвигла меня к созданию Принцендорфа. Я всегда живо интересовался вагнеровским учением о Gesamtkunstwerk. Но Вагнер никогда не был моим кумиром. Его фашистские взгляды мне абсолютно не близки. Мы, художники, не хотим быть новыми рембрандтами, вагнерами и ван гогами. Я живу и работаю для того, чтобы мои ученики после моей смерти смогли продолжать мое дело — Театр оргий и мистерий.

— Для искусства могут быть полезны моральные ограничения?

— Я, наверное, адепт Ницше. Он перевернул традиционную этику. Но я все еще придерживаюсь «консервативной» точки зрения, что людей нельзя травмировать. Их нельзя ни к чему склонять, нельзя насиловать. То, что они приходят в мой театр, — это их свободный выбор. Но я также считаю, что философия не должна базироваться на этике. Ученые до Сократа мыслили смелее и честнее.

— Вы никогда не чувствовали себя диктатором на сцене?

— Не переношу этой политической терминологии. По их логике выходит, что каждый режиссер — диктатор.

— Какую вы любите кухню?

— Венскую. Мое любимое блюдо — свиное жаркое с кнедликами. С корочкой, с соком. Правда, мясо теперь испортилось — хорошую свинину достать очень трудно. Если вы хотите обедать по-человечески, нужно обязательно завести знакомство с честным мясником.

— Что вы думаете о космическом туризме? Вам никогда не хотелось совершить путешествие в космос?

— Тот, кто находится в мире с самим собой, знает, что, пребывая на этой земле, уже находится в космосе. И я готов с восторгом прокричать: плоть моя есть вселенная!

Читайте также

-

Смерть с идиотом — «Метод исключения» Пак Чхан-ука

-

Тело, смерть и отпечатки воспоминаний — «Звук падения» Маши Шилински

-

Понять все, что есть — «Сны поездов» Клинта Бентли

-

Опять не смешно — «Бегущий человек» Эдгара Райта

-

Просто Бонхёффер

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым