Свобода этой конструкции, её презрение к драматургическому

и психологическому правдоподобию суть верх реализма.

— Андре Базен.

В спектакле Льва Эренбурга «Три сестры» стоит Вершинину начать своё сакраментальное: «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной…» — как он тут же валится на пол в корчах. Припадок. Давняя контузия сказывается. Нельзя такое говорить безнаказанно. Спектакль вышел под конец 2010 года, лишний уже, пожалуй, раз подтвердив то, что на протяжении этого года, от одной кинопремьеры к другой, становилось всё более ясным. Будь то машинист Игнат из фильма Учителя «Край» или заглавный балабановский кочегар — всяк, кто ныне в России претендует на статус главного положительного героя, обязан быть контуженным. Напророченная Александром Миндадзе в «Отрыве» («я контужен, говорить не умею, только изъясняюсь»), спустя несколько лет контузия осознана отечественным кино как единственно возможная ныне национальная идея. Не чудаковатая «неотсюдность», молчаливая герметичность существования, постепенно и безболезненно наросшая (или всегда бывшая) на душе скорлупа, лишающая возможности адекватного общения с миром, как это обычно бывало в последние годы, — но травма, шрам, рубец. Глубоко засевший, обросший мягкими тканями осколок шрапнели, пережимающий кровоток. Удачно лишающий героя возможности быть понимающим, осмотрительным, уместным, хватким, — в общем, мерзавцем.

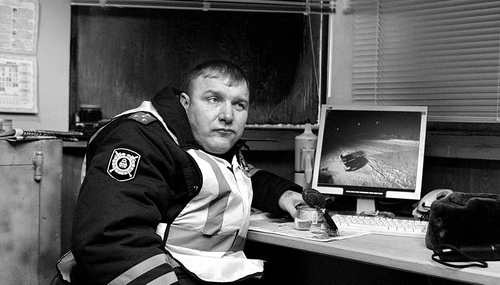

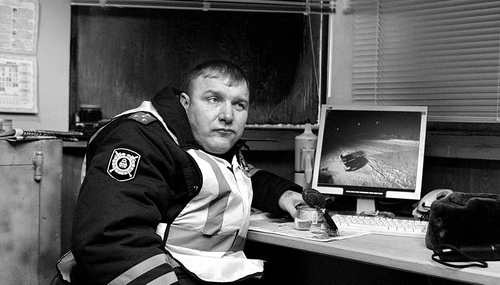

Кадр из фильма Сергея Лозницы Счастье моё (2010)

Однако ни Учитель, ни Балабанов, ни Эренбург сам судьбоносный момент контузии не показывают. Где-то, когда-то — давно и далеко — была Большая Война, вот и всё. Один лишь Сергей Лозница в фильме «Счастье моё» задокументировал случившееся. И оказалось, что войны не было. Ну, не больше, чем обычно. И не «давно» или «недавно», а всегда. И не «далеко» или «близко», а здесь. Место действия — Россия. Время действия — Россия. Характер контузии — Россия. «А дорога эта куда?» — «А, эта? Это не дорога, это направление». — «Ну и куда это направление?» — «А никуда. Тупик это. Тупик нечистой силы».

Здесь нет «ни имён, ни примет». Видать, контузия стёрла; а может, и не было никогда, поди теперь узнай. Остроумие, с которым Лозница не даёт героям назвать, «поименовать» себя, порою избыточно, но цели достигает. Давать имена обитателям здешнего тупика было бы не то слишком оптимистично, не то и вовсе опасно; кажется, все они — из тех, чьё-имя-не-называют, чур. Столь же оптимистично было бы искать отличия между тем, как сняты эпизоды 1941 или 1945 годов, и «современным» изображением. Автору «Портрета» не привыкать фиксировать безвременье; но то, что там вполне сходило за всего лишь эстетическую декларацию, здесь неотделимо от содержания. Тем ведь, в конце концов, и отличается «направление» от «дороги» — отсутствием протяжённости. Нелюдям часы без надобности; завернёшь за неприметный угол монтажного стыка — вот и эпоха сменилась. Но это если по мобильникам судить, а не в лица смотреть. Лица те же. Мятые, бодрые, пустые. Даже те, что возникают в фильме лишь на несколько секунд, — можно быть уверенным — не прекращают существовать, из кадра выпадая; продолжают таиться где-то там, невидные, неистребимые, неизменные. «Матрица» фильма — его финальный кадр: вот человек ненадолго вышел из тьмы на короткий освещённый участок дороги, проковылял и сгинул по ту сторону. Образ России? жизни? кино? — не отличишь. Правило, по которому построен фильм. Реальность здесь диктует форме, а та пишет диктант без единой помарки. Зазоров нет; Россия и фильм Лозницы устроены одинаково. После «Отрыва» — это второй российский фильм за истёкшее десятилетие, сделанный по канонам реализма. Контуженное кино.

Кадр из фильма Сергея Лозницы Счастье моё (2010)

Сухое бесстрастие, с которым Лозница рассказывает нехитрую вроде бы историю о шофёре, заблудившемся в лесу и наткнувшемся с роковыми для себя последствиями на лихих людей, лишает даже самых несогласных возможности что-либо возразить по существу. Да, показанная им Россия — место, непригодное ни для жизни, ни даже для смерти; лютая, свирепая, топкая земля, навеки оцепеневшая в свинцовой мерзости, паутина из бездорожий в никуда, рядом с которым линчевское шоссе — идеал уюта и разумности. Но здесь ключевое слово — «показанная»; дебютируя в игровом кино, документалист Лозница привычно лишает себя права на предвзятость. Не потому, что он такой честный или искренний, — просто его кинометод таков, что предвзятости туда не проскользнуть. Пресловутый минимализм Лозницы тем и обусловлен, что из его фильмов изъяты все приёмы, обычно позволяющие режиссёру сделать интонацию убедительной и на этом, как говорится, «выехать». Лозница отсекает себе пути к отступлению с такой же категоричностью, с какой отец Сергий отсекал себе палец. Ни единой технической возможности поддаться искушению, буде даже таковое возникло бы. Авторы нынешнего «молодого кино», столь волнующиеся и резкие, всегда имеют некую идею, хорошую или дурную, которую посредством своих фильмов пытаются доказать; Лозница же ничего не доказывает, и никаких «предварительных» идей у него нет. Его фильм — не иллюстрация «идеи» или «мнения»; «Счастье моё» — произведение оптики, а не риторики, достоверное настолько, насколько достоверно само зрение. Каннская публика восхищалась сценой на деревенском базаре: дескать, как виртуозно собрана массовка, лица как на подбор. А это не массовка. Это документалист Лозница прошёлся по базару с включённой камерой наперевес.

«Счастье моё» обнуляет все предыдущие попытки изображения «глубинки» в современном российском кино. Отныне все предшествующее можно рассматривать как ранние неловкие опыты, поиски интонации, первое приближение к разработке фактуры. Здесь впервые в новейшей киноистории о России не рассказывают — здесь она оказалась увидена. Можно не верить; можно браниться; можно исходить злобой. Можно, в конце концов, закрыть глаза и не смотреть. Но слепота не может отменить кино. Только страну. «Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мертвец и глядел как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни воскресший. Ворочал он по сторонам мёртвыми глазами и увидел поднявшихся мертвецов от Киева, и от земли Галичской, и от Карпата, как две капли воды схожих лицом на него».

Кадр из фильма Сергея Лозницы Счастье моё (2010)

Проверка документов с целью грабежа на послевоенной станции после проверки документов с целью грабежа сегодняшними гаишниками почти в самом начале фильма Лозницы сразу недвусмысленно объясняет, о чём пойдёт речь. А именно о том, что русский русскому враг, что заманить и ободрать товарища извечно было задачей русского человека и что в любой декорации и в любых костюмах один русский глодает кость другого — тот, который позлее, того, который послабее, — и смотрит на всё это сверху голодная и голая русская луна, а в полях заливается ещё не поглодавшая сегодня никого вечная русская собака, под литургический вой которой и заканчивается, собственно, картина. После того, как тебе так беззастенчиво и так быстро объясняют такую простую вещь, у тебя есть две возможности: ты можешь или подставиться под тот обух, которым тебя намереваются охаживать, или всё-таки отодвинуться в сторонку и с любопытством наблюдать за махаловом. По замыслу Лозницы, русский зритель, тугой и медлительный, не успеет занять прохладно-отстранённую позицию, с которой так удобно обозревать корявый русский ландшафт самому Лознице, и получит всю очередь до конца, до последней пули (как меланхолически заметил Лозница на каннской пресс-конференции, «в фильме немножко стреляют»). Так оно и произошло. Я был свидетелем показа, на котором взбешённые московские зрительницы пытались загрызть приятно улыбавшегося Лозницу. Его пули решительно не попали только в представителей просвещённой столичной кинокритики: они застряли в толстом жировом слое теоретической подготовки.

Есть вещи и утверждения, которые просто не подлежат дискуссии. Нельзя ни о чем дискутировать с человеком, который, например, считает, что все евреи пахнут одинаково. Распаляться тут бессмысленно, спорить не о чем. Нельзя и не о чем спорить с человеком, который утверждает следующее: русский ленив. Работать он не умеет и в поисках пропитания выходит на тропу разбоя (будем коротко это подтверждать примерами: работает в фильме один водитель Георгий, но его быстро отучают; остальные живут подножным кормом, останавливают машины, шмонают по чужим домам; фуру с мукой русские облепляют, как насекомые тушу, и растаскивают кто что успеет, по частям; в сценарии была сцена, где прохожего убивали из-за бутерброда). Русский труслив, на разбой он выдвигается мелкой стаей (этих стай в фильме навалом, от патруля с гаишниками до отступающих солдат и хулиганов с рынка; единственный поединок один на один отморозка с ментом дан за кадром). Нападать он предпочитает со спины или во сне. Русский любит пожрать, еще русский любит женщину. Если русский сам женщина, он любит мужика (цыганка пользуется Георгием). У русского нет здорового чувства собственности (сельский дом, когда-то нарядный, с венскими стульями, переходит из рук в руки, в нём живут то цыгане, то кто-то без роду и племени, в последней сцене в нём держат коз). Понятно, что у русского нет и личности; уже много было писано о том, как главный герой Георгий, вслед за мистическим Вечным русским, который присаживается к нему в кабину, теряет и язык, и имя. Друзей у русского нет («подруг тут не бывает», объясняет маленькая торговка своим телом), а есть только временные союзники по разбою, которые легко переходят в группу жертв (если я правильно понял диалог про офицерскую шинель из предпоследней секвенции, то солдат предлагает обменять подпись под малявой на своего рехнувшегося начальника). Что ещё? Ах да, будущности у такого народа нет, никакой дороги, одно направление — на эшафот истории, в бетономешалку. Собственно, русского Лозница хоронит сразу, ещё в прологе.

Кадр из фильма Сергея Лозницы Счастье моё (2010)

Тут нельзя не вспомнить об одной очаровательной истории, вычитанной из какого-то интервью Лозницы. На вопрос, нельзя ли было обойтись в фильме без мата, Лозница отвечает: «У меня была такая игра ещё в Москве: я выходил из дому, садился в общественный транспорт или шёл по улице и засекал время, когда я услышу мат». Если вы хорошенько представите себе человека, который всерьёз не забывает посмотреть на часы, чтобы засечь время до первого матерка, вы оцените характер отношения Лозницы к стране, на языке которой он разговаривает, методично аккумулирующего неприязнь, ведущего учёт признакам нравственного падения. Привет этой своей привычке Лозница передаёт в самом начале фильма. Ровно через 2 минуты и 17 секунд (будем точны, сделаем ему приятное), прямо перед титром с названием, раздаётся анонимная реплика, так сказать, глас народный: «Заебали, блядь!». Это первые слова фильма, и в духе этой торжественной увертюры Лозница продолжает посматривать на свои честные и зоркие часы.

И когда я говорю «продолжает посматривать» — это не преувеличение. Например, ровно через час после начала 120-минутного фильма Лозница с упорством часов с боем повторяет план из пролога: двое русских (мы видим только руки) волокут очередную жертву головой вперёд. Он аккуратно размечает свой обвинительный приговор меткой посередине: между первым злодейством и финальной кровавой кашей. Русскому бардаку Лозница рад противопоставить высокий уровень самоорганизации. Сколько бы русский не матерился и не убивал, найдётся человек, который возьмёт это на карандаш.

Кадр из фильма Сергея Лозницы Счастье моё (2010)

Есть ли хоть какой-то источник света? Несомненно. Свет пробивается в темноту русской ночи с Запада. На той же каннской пресс-конференции Лозница говорил, что в его фильме есть одна романтическая сцена. Я долго гадал, какая. Видимо, это сцена, в которой при мягком свете лампы близорукий учитель готовит своего маленького сына ко сну. За этой картиной семейного мира и счастливого жизненного устройства русский солдат наблюдает злым глазом через окошко. Единственные два героя, отец и сын, которых Лозница прямо уже на грани фола буквально одевает в белые одежды, живут в доме, в котором всё дышит разумом и покоем. Отец ждёт прихода немцев. Вообще, о Германии в фильме разговаривают дважды, в обеих, главных для замысла, сценах из прошлого, в которых Лозница становится так нестерпимо откровенным. В первой сцене, на станции, речь идёт о материальных ценностях, о немецких традициях качества, квадратиш, практиш, гут, от фотоаппаратов до тюрем («тюрьма у нас хорошая, от немцев осталась»). Во второй — о духовном: немцы — это культурная нация, которая верует в бога и в образование. Романтика, конечно же, проникает в этот разговор от присутствия самого автора, который приходит к нам в гости раз за фильм, только в этой сцене, тихими стопами. Это он является за спиной артиста Константина Шелестуна с его высокой лобной костью и прозрачными светлыми глазами, даже внешне похожего на Лозницу, и это он вместе с героем развязывает тонкую бечёвку на любовно, не по-русски, а скорее по-рейнски запакованном горшочке с мёдом, этом разумно собранном продукте жизнедеятельности разумных пчёл.

Это старое, из XIX века, представление о немцах как о «народе поэтов и мыслителей», «das Volk der Dichter und Denker», было сильно скорректировано ещё в начале XX века Карлом Краусом, который поменяв в старом афоризме Вольфганга Менцеля две буквы, превратив его в «das Volk der Richter und Henker» — «народ палачей и судей». Об этих талантах нации у Лозницы нет и полслова. Зато есть монолог сумасшедшего старика в папахе и с октябрятской звёздочкой, который бредит о каком-то особенно удачном расстреле. Судя по тексту, хотя подано это туманно, братскую могилу он заполнял «за отечество, за мир во всём мире», то есть не своими, а захватчиками, немцами. «Положил всех сук затылок к затылку, дырочка к дырочке, словно одной ниткой прошитые». Вообще-то Лозница один раз уже рассказывал про немцев, прошитых одной русской нитью (у Лозницы, адепта контроля, случайного мало), — фильм «Блокада» заканчивается зрелищем восьми в рядок повешенных немцев.

Тут Лозница вступает на такой тонкий лёд, что за него становится страшно. Несомненно, его волнует мысль, что по нашим неосушимым болотам шагал начищенный европейский сапог. С этой мыслью ему нигде нельзя показываться публично, ни на Москве-реке, ни на Рейне, где ему, если бы его поняли, надавали бы по шапке куда сильнее. К мысли этой Лозница примеряется давно, ещё со времён «Блокады», где война даётся как безличное зло, почти стихийное бедствие, как война без неприятеля. Немцев мы видим дважды, оба раза в роли жертв: их проводят по городу, как зверей, и в конце вздёргивают на площади, заполненной русским людом, который, как в Средние века, теснится поближе к виселице, чтобы пощупать труп врага. Если переводить это на ясный русский язык, победу СССР в войне Лозница оценивает как победу варварства над цивилизацией.

Кадр из фильма Сергея Лозницы Счастье моё (2010)

Как и в «Блокаде», он абсолютно убеждён в том, что пусть и вполголоса, но может говорить такие вещи, которые не будут поняты или, точнее, осознаны. Он исходит, и совершенно справедливо, из того, что в этой стране никто не сможет, просто не посмеет увидеть, как это случилось с «Блокадой», заложенного в этой сцене смысла во всём его объёме. Он балансирует на пока ещё всеобщей традиции, которая рассматривает войну как нечто сакральное; и это сознание не позволяет нам разглядеть что-то, что на эту святыню исподтишка покушается. Этот подход — а я убеждён, что про это нужно уже сказать прямо, — вообще характерен для Лозницы, который уверен в том, что его фильмы будет смотреть быдло, которое не увидит всех заложенных в них мин.

Этот, несомненно, исключительно умный режиссёр, действительно европейского склада, совершенно сознательно балансирует на опасной грани едва ли не самого главного табу — переоценки нацизма — и делает это в уверенности, что его эквилибр нигде не будет замечен, а если и замечен — это важно, — то не осознан: в России его помешает увидеть сакральный туман в головах, в Европе он будет затерян как иголка в стоге тёмных фантазий о России. Он умело играет на культурных условностях: например, не будучи «русскоязычным режиссёром», как он предпочитает себя называть, будучи немцем, Лозница не смог бы получить в Германии денег на фильм о русских свиньях — для этого он сам должен быть немного дикарём. Режиссёр, который мыслит структурно («Счастье моё» аккуратно распиливается на чётко организованные смысловые и стилистические единства, и только недостаток места не даёт это здесь показать), так же ясно и успешно работает с невнятицей в головах зрителей разного сорта. Я не припомню другого режиссёра, который так цинично обращался бы со своей публикой. Такой тип презрения и власти над смотрящими описан Томасом Манном в новелле «Марио и волшебник».

Кадр из фильма Сергея Лозницы Счастье моё (2010)

Но дело даже в другом. Лозница явился со своим приговором России в тот момент, когда истории о том, как русские убивают русских, не сходят с газетных полос. Его тезис о гражданской войне подтверждается одной только Кущёвской. Во время, когда чувство национального давно ослабло или извращается, когда ему трудно найти опору в реальном и оно держится только на общей памяти, например, на памяти о войне, Лозница вполне осознанно отравляет и этот источник. Поэтому его логике сегодня трудно сопротивляться, но следовать ей означает отрицать себя. В конце концов, в каких бы конвульсиях ни билась страна, мы не обязаны рукоплескать человеку, который пришёл на пожар с плакатом «собаке собачья смерть». Жаль, что мы, в самом деле, так разъединены и растеряны, что не вполне поняли смысл этого визита.