Элементарное удовольствие — Дмитрий Фролов о «Фейерверках» MIEFF

Открывается MIEFF, одна из его центральных программ — «Фейерверки», которую курирует Дмитрий Фролов. Цель программы вернуть на экран «чистую визуальность», а зрителям — чистое, не связанное с повествовательными структурами удовольствие от просмотра. Об истоках замысла с куратором поговорил Гордей Петрик.

Программа «Фейерверки» состоит из шести сеансов. Почему ты называешь их сессиями?

Это интересный термин, который отчасти отсылает к идее кинопрограммы как лаборатории, к некоему исследовательскому процессу. Все дело в том, что, когда я делал эту программу, я хотел коснуться нескольких теоретических вопросов, которые меня волнуют, но ответов на которые у меня нет. Не думаю, что подобная программа могла бы ответить на них, но, надеюсь, получилось хотя бы их сформулировать.

Что послужило импульсом для создания этой программы? У нее не было альтернативы на предыдущих фестивалях MIEFF.

Исходной точкой для этой программы стало несколько текстов. Первый из них — это статья французского философа Лиотара, которая называется «Акино» (это неологизм, который он ввел для разговора об этом медиуме). Позже я обнаружил пересечения этого текста со статьей Тома Ганнинга «Кино аттракционов», в которой он пишет о ненарративной природе кино, снятого примерно до 1906 года. Вместе эти статьи задали вектор для размышлений, резонирующих с теми фильмами и произведениями искусства, которые я часто встречаю в своей практике. Это преимущественно экспериментальное кино и видеоарт. Вкратце, основная цель программы — продемонстрировать альтернативную логику понимания кино не как способа рассказывать истории, а как зрелища.

Даже для Мельеса, который вроде бы выстраивал истории, нарратив был вторичным.

В чем пересекаются статьи?

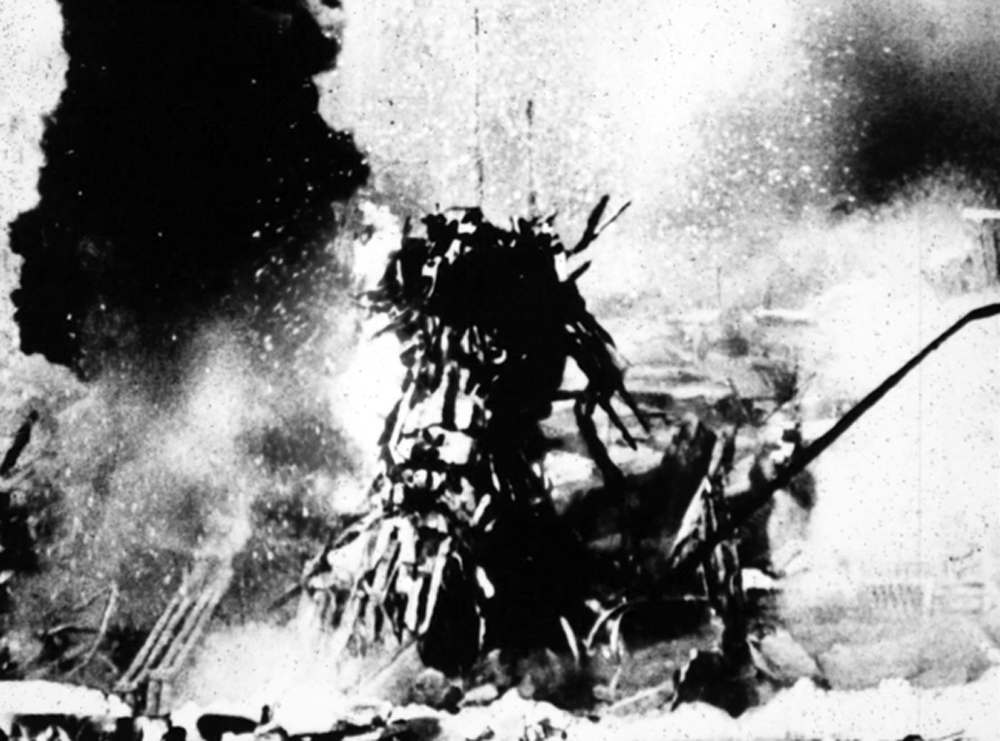

Лиотар пытается показать, что нарративное кино редуцирует «чистую визуальность», лежащей в основе кино, до продукта, который встраивается в капиталистическую логику. Лиотар считал зрелищность способом уклонения от этой логики. Он приводит интересный пример — ребенок, который зажигает спичку. Вообще, мы используем спички в быту в цепочке разных продуктивных действий: чтобы зажечь плиту, приготовить еду и, употребив ее, пойти на работу. Но когда ребенок зажигает спичку, он смотрит на нее просто для удовольствия. И в момент, когда он использует спичку не для производственных отношений, а просто для удовольствия, то есть для зрелища, — он выдергивает спичку из капиталистической логики. Точно так же для Лиотара визуальная избыточность в кино — это то, что доставляет элементарное удовольствие от просмотра, в то время как нарративное кино, кино, которое рассказывает истории, — вводится в цепочку товарно-денежных отношений и становится доступным для употребления — упорядоченным и «правильным». По сути, об этом писал и Ганнинг, когда исследовал кино первых лет его существования, в котором было очень много элементов, разрушающих нарративную логику — как например взгляд в камеру, как будто это конферансье управляет вниманием зрителя, или обилие трюков, разных пиротехнических элементов. Даже для Мельеса, который вроде бы выстраивал истории, нарратив был вторичным. Главным для него было создать небывалые декорации, в которых он показывал фокусы и организовывал различные трюки. Зрелищность и перформативность для него были гораздо важнее истории.

Расшифруем термин «кино аттракционов». Вообще, его ввел Эйзенштейн. Насколько я помню, Ганнинг интерпретировал его как «эксгибиционистское искусство» и «кино прямого действия», и назвал так фильмы, вышедшие до 1906 года.

Мне кажется, тут не стоит проводить прямой параллели с термином Эйзенштейна. Насколько я понимаю, Ганнинг достаточно вольно использовал это понятие. У Эйзенштейна оно лежало в основе проработанной и сложной теории, которая к тому же существенно менялась с течением времени. В остальном, да, я согласен с тобой. Ганнинг писал о фильмах до 1906 года, потому что примерно с этого момента количество повествовательных фильмов стало превышать число «документальных» (actuality films), а окончательным рубежом чуть позднее стали фильмы Дэвида Уорка Гриффита. Так кино и встало на рельсы нарратива, с которых оно в каком-то смысле больше не сходило. Хотя Ганнинг оговаривается, что начиная с конца семидесятых, когда появились первые блокбастеры, кино как будто начало возвращаться в эту ярмарочную логику зрелища, потому что в этих фильмах чуть ли не самое главное — экшен-сцены. Также Ганнинг в своей статье говорит, что после Гриффита эта логика зрелища в полной мере не исчезла, а лишь ушла в андеграунд, то есть в авангардное кино, или проявлялась время от времени в игровых картинах, например, в мюзиклах.

Расскажи о принципе организации сессий, составляющих «Фейерверки».

Первой сессией будет лекция Олега Аронсона, философа, от которого я впервые услышал о статье Лиотара «Акино». Он, разумеется, более компетентен, чем я, и, надеюсь, подробнее раскроет те вопросы, которые возникают во время чтения этого текста. Вторая сессия называется «Кино аттракционов», напрямую заимствуя название из статьи Ганнинга, и действительно, там будут показаны фильмы, которые он упоминает, а также несколько других картин, которые мне нравятся больше, но тоже соответствуют той логике, которую он задает в статье: они мало что рассказывают с точки зрения связного повествования, зато показывают нам что-то, от чего мы можем приоткрыть рот. Третий, четвертый и пятый блоки — это триптих классических кураторских программ экспериментального кино. Они связаны друг с другом и содержат в себе очень разнородные фильмы, отсылающие к разным концепциям и метафорам, но имеющие некий общий знаменатель. Там есть классические фильмы — например американский киноавангард, который я очень люблю, — это два пленочных показа, фильмы Кеннета Энгера и Тони Конрада. Там также есть много новых фильмов, которые я часто смотрю на европейских кинофестивалях, то есть это то, чем я давно интересуюсь и то, что мы обычно показываем на MIEFF. Но также в «Фейерверки» попали совершенно иные по природе элементы — например, Оля Кройтор сделает реэнактмент классического перформанса-инструкции Йоко Оно. А в заключительной сессии будет показана 3D-видео французского художника Сиприена Гайяра. Всего в программе шесть сессий. И отдельно будет представлен небольшой выставочный блок с видеоинсталляциями «Расширенное поле», который будет доступен в течение всего фестиваля.

Так кино и встало на рельсы нарратива, с которых оно в каком-то смысле больше не сходило.

В экспликациях к сессиям, не только цитируя Лиотара и Ганнинга, но и дополняя их своими словами, ты пишешь о капитализме как силе, которая виновна в том, что кинематограф зрелища маргинализировался и ушел в подполье. Можно ли говорить об этом с уверенностью?

Как говорил Беньямин, история всегда оставляет источники слабой мессианской силы. Наверное, мы бы жили в лучшем из миров, если бы всегда прислушивались к ним. Это сложный вопрос, и я не знаю, почему нарративное кино стало доминировать, но могу лишь предположить, что, кино как средство коммуникации появилось в эпоху расцветам массового общества, и оно оказалось «горячим медиа», как сказал бы Маршалл Маклюэн, поэтому стало использоваться не только для захвата зрительского внимания, но и как средство передачи определенных сообщений. Идея о том, что с помощью кино можно говорить, а не просто что-то показывать, разумеется, была и, естественно, остается крайне привлекательной для тех, кто хочет что-то кому-то внушить. Не думаю, что эта поверхностная мысль может ответить на твой фундаментальный вопрос. Может быть, действительно, на то, что нарративное кино стало доминирующим, повлияли какие-то совсем неочевидные вещи в политической и социальной истории.

Насколько вообще кино, которое, по Лиотару, можно сравнить со спичкой в руках ребенка, может быть политическим?

Этот вопрос волнует меня сильнее всего. Желание найти ответ на него стало одним из импульсов для создания этой программы. Больше всего мне лично самому хочется примирить два моих глубоких интереса в кино — интерес к кино как к чистому зрелищу и интерес к политическому кино, или скорее, говоря словами Годара, «кино, сделанному политически». Кстати, как ты думаешь, удалось ли ему найти выход из этой знаменитой оппозиции? Я вот не знаю. Но мне хочется верить, вслед за Лиотаром, что за аттрактивностью все-таки может скрываться некий освободительный потенциал.

В одной из сессий «Оцепенении» ты показываешь видеоэссе Кевина Б. Ли «Лицо Cпилберга» — я бы назвал его скорее публицистическим. Как такие видеоэссе должен воспринимать зритель? Вообще видеоэссе — это чаще поджанр экспериментального кино или аналог публицистического текста?

Эта работа открывает «Оцепенение» — сессию, в которой я хотел сфокусироваться на эффекте завороженности, который возникает, когда человек наблюдает какое-то зрелище. Он заворожен буйством стихий — будь то взрыв фейерверка или медитативная пляска огня, человек может быть загипнотизирован этим зрелищем. Этот эффект фасцинации в целом широко распространен в природе. Что касается видеоэссе, то, как я уже говорил, в формировании программ для меня важна разнородность. Есть такой термин «видеографическое исследование кино». «Лицо Спилберга» — это работа совсем не зрелищная, во многом аналитическая, и отчасти это публицистический текст, но, конечно, она остается «аудиовизуальным произведением». Думаю, что любой видеоэссеист знает, что когда ты пытаешься исследовать кино не с помощью слов на бумаге, а выкладываешь кадры из фильмов на таймлайн своего видеоредактора, у тебя подключается совершенно иная логика, зрительно ты видишь такие вещи, которые не смог бы увидеть, работая с текстом. Так что эта работа, конечно, наиболее публицистическая из всего блока, но сама не лишена визуальной аттрактивности и, главное, касается той же темы заворженности, что и остальные фильмы. Кстати, эссеистический метод стал одним из самых распространенных в пространстве современного искусства. Очень большое количество видеохудожников сегодня снимают работы в эссеитской форме. В их случае визуальная аттрактивность их эссе часто оказывается если не превосходящей критическую функцию, то как минимум ничуть ей не уступающей. Яркий тому пример — работы Хито Штейерль. Так что в своей работе я часто обращаюсь к пространству современного искусства, смотрю видео в различных музейной и галерейной средах.

Одной из первых форм кино было звездное небо.

Но остальные фильмы из этой сессии работают с идеей завороженности более непосредственно. К примеру, мы показываем один из недавних фильмов классика экспериментального кино Джеймса Беннинга, замечательный фильм, который был сделан при поддержке Венского музея естественной истории и был показан на их выставке, посвященной такому небесному телу как Луна. Выставка была ориентирована на аудиторию 0+, и впервые я увидел эту работу, когда сидел за шторкой и смотрел в маленький экран, шириной в полтора метра, а за этой шторкой шумела детвора, которая разглядывала интерактивные инсталляции про луноходы. А вообще, я думаю, можно сказать, что одной из первых форм кино было звездное небо. Человек смотрел на звезды и небесные тела в телескоп, завороженный ими, а телескоп — это ведь почти что кинетоскоп Эдисона. Фильм Джеймса Беннинга возвращает нам это ощущение завороженности небом.

«Фейерверки» включают выставочный блок «Расширенное поле», состоящий из «двух инсталляций и трех итераций одного перформанса». А программа завершается диалогом видеоработ двух художников, не называющих себя кинорежиссерами. И даже фильм Беннинга — это фильм, показанный в музее, который вы перемещаете в кинотеатральное пространство. Пролегает ли вообще сегодня граница между тем, что называют «экспериментальным кино», «видеоинсталляцией» и «видеоартом»? Неужели вся разница заключается в пространстве экспонирования? Или любое искусство сейчас можно считать постмедиальным?

Постмедиальность — это еще один очень важный для меня термин. Еще в конце 1970-х художественный критик Розалинда Краусс написала статью «Скульптура в расширенном поле», в которой она впервые поставила под сомнение ценность сведения искусства к медиуму или жанру. Кстати, насколько я понял, она была вдохновлена в первую очередь именно видеоартом, в частности, работами Брюса Наумана.

Искусство стало крайне разнообразным и мультидисциплинарным, оно всегда погружено в какой-то контекст, и находится с ним в диалоге.

Так что еще несколько десятилетий назад арт-сообщество отказалось от стремления описать нечто в категориях какой-то художественной формы — будь то живопись, скульптура, инсталляция, видеоарт или кино. Искусство стало крайне разнообразным и мультидисциплинарным, оно всегда погружено в какой-то контекст, и находится с ним в диалоге. Поэтому в стремлении свести то или иное произведение искусства к какому-то одному термину, пожалуй, уже нет смысла. И я считаю, что западная академия нашла крайне удачный термин для ответа на твой вопрос, придумав термин — «the moving image», одной из форм существования которого является artists’ moving image, когда художник (а художник — это тот, кто назвал себя художником, как известно) работает с движущимся изображением и делает с ним все, что ему заблагорассудится.

Расскажи немного о художниках Патрике Бокановски и Сиприене Гайяре, они совершенно не известны в России. Почему ты решил навязать их фильмам диалог?

Я узнал о Патрике Бокановски в прошлом году на замечательном фестивале, который называется Парижский фестиваль другого и экспериментального кино. Это фестиваль, который организует горизонтальный коллектив Collectif Jeune Cinéma, существующий уже довольно давно и сфокусированный на экспериментальных работах. Я общался с одним из его членов и рассказывал ему о Владимире Кобрине, на что он ответил, что у них есть свой Кобрин — Патрик Бокановский. Он осуществляет своими руками множество манипуляций над изображениями, которые он снимает или берет откуда-то, работая в технике found footage, и вдохновляется, например, Юрием Норштейном. Я смотрел его фильмы и наткнулся на «Солнечную мечту» — суть воплощение идеи кино как зрелища, которое отказывается от связного повествования и упивается собственной визуальностью. Но чтобы захватить второй аспект, который меня волновал, — политичность такого кино, — я решил создать напряжение между этим фильмом и еще одним элементом, и здесь пришлась очень к месту работа молодого художника Сиприена Гайяра. Если работа Бокановски — это своеобразное живописное полотно, то работа Гайяра, сделанная в 3D, обладает скорее скульптурными свойствами, и в то же время, это работа о том, что любое изображение, особенно изображение привычных вещей, всегда имеет оборотную сторону, как скульптура, если мы решим обойти ее и посмотреть, какая она сзади. И эта оборотная сторона может содержать политические смыслы — как репрессивные, так и освободительные. Когда зритель смотрит эти фильмы один за другим, то как бы переходит от ярмарочной логики чистой зрелищности к тем политическим вопросам, которые нас волнуют.

Программа не пострадала от пандемии? Что бы с ней стало, если бы фестиваль перенесли в интернет?

Благодаря помощи команды нашего фестиваля и моих коллег из «Москино», которые помогли ей осуществиться, нам удалось сохранить ее практически в том виде, в котором она была задумана. Единственное, работа над ней оказалось намного сложнее, чем можно было ожидать, велась с конца прошлого года и завершается только сейчас. А что касается интернета, я думаю, такая программа не была бы возможной вне пространства кинотеатра: невозможно перенести в онлайн 3D-эффекты, перформанс, видеоинсталляцию, пленку, и, конечно, — опыт коллективного просмотра, который особенно важен для авангардных практик. Эти вещи всегда формируют сообщества, а эти сообщества определяют культуру будущего.

Читайте также

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым

-

«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер

-

«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой

-

Кризис как условие