«Чрез звуки лиры и трубы…»

2 июня в петербургском Доме кино Михаил Трофименков и Марина Кронидова покажут последний шедевр Ильи Авербаха — «Голос». Начало в 19:00, вход бесплатный, по предварительной регистрации. А пока можно перечитать эссе Олега Ковалова о фильме, опубликованное в первом номере «Сеанса».

СЕАНС — 1

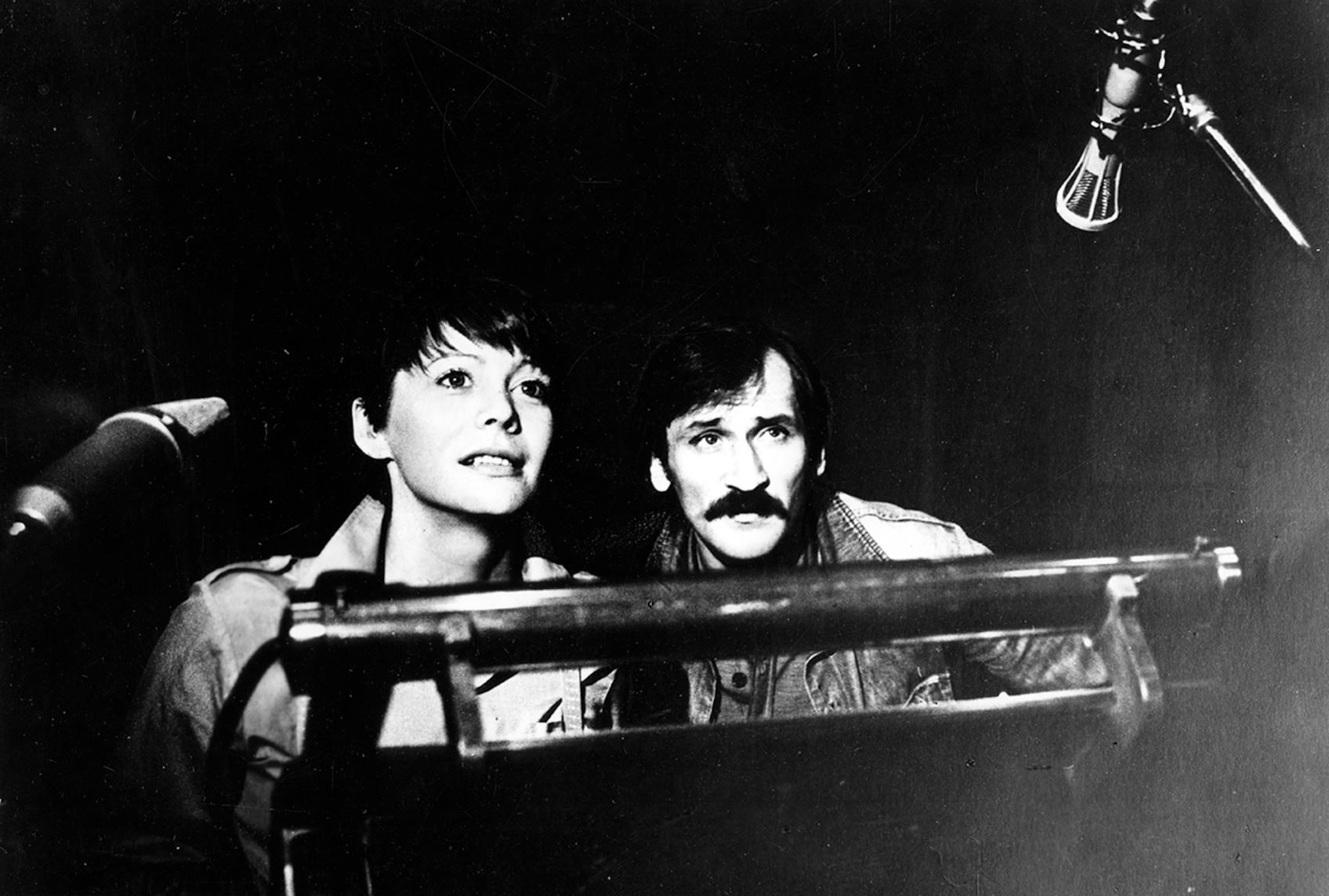

Нежданное касание чужих ладошек, прикрывших глаза актрисе Юлии Мартыновой, заставило ее вздрогнуть — и облегченно рассмеяться, мягко высвобождаясь из шутливого плена: в коридоре киностудии ее нагнала каскадерша Света, недавно парившая на дельтаплане, из-под обломков которого непринужденно выбиралась, сверкая улыбкой и глазищами, сама Юлия — пустяки, мол, и не в таких переделках бывали… Щебет, легкий поцелуй, и они разошлись — Юля спешила в гримерную, Света — в студийное кафе. Но какой-то неясный толчок заставил Юлию обернуться вслед Свете, уверенно цокающей каблучками вдоль гулкого коридора, помедлить, и в глазах ее, — кажется, единственный раз за время демонстрации фильма И. Авербаха «Голос» — появилось что-то похожее на испуг… Впрочем, холод, стиснувший сердце, она приписала действию сквозняков, продувающих длинные студийные коридоры.

…Просматривая и вспоминая «Голос», почти невозможно отогнать странное ощущение, что фильм этот снят… не кинематографистом. Киносреда изображена словно не «изнутри», а «извне» — да с такой степенью ледяной отстраненности, доходящей до неприязни, что режиссер кажется посильно стремящимся не быть заподозренным в причастности к ней. Съемочная братва, изображенная в «Голосе», не ведает о таких материях, как «поиск истины», «творческий процесс» и др., а если хотя бы вот этот стажер ненароком заикнулся бы о них по вгиковской привычке — какой хохот поднялся бы после краткого столбняка в этих прокуренных кабинетах, с каким сознанием превосходства отчеканили бы ему в лицо, отсмеявшись: — Мы производственники, молодой человек, вы эти ваши штучки бросьте! … Но практикант, похоже, попался смирный, «правила игры» понимает — помалкивает себе да исправно бегает за пивом, аккуратно ссыпая сдачу в ладонь очередного «старшего товарища». Съемочная группа пребывает здесь в ином измерении, чем романтизированные герои сценария, — соответственно этому и термины звучат другие: не «все-все подробности» или там «внутреннее движение», а «план», «график», «прогрессивка»; и терзаются отнюдь не гамлетовскими вопросами, — как лаконичный диалог героев вестерна, нахлестывающих жарких скакунов, звучит здесь лихорадочное «сдадим — не сдадим?», «успеем — не успеем?». Но героическим всадникам действительно нужно спешить: впереди — спасение пленницы или твердь обрыва, к которой подгоняет ревущее пламя, пожирающее досочки моста… Куда же устремлены наши герои?

Штамповальный аппарат заклинило — изготовление фильма завязло в сметах, накладках, разгильдяйстве, перекройках сценария… Успеть! Всеми силами — успеть! А тут еще Юлька захворала, не озвучив роль, партитура не записана, сценарист в ужасе от материала, идет на скандал, нежелательный сейчас, когда и так все — на волоске… «Так мы картину не сдадим!» — уверенно чеканит подтянутая молоденькая редакторша. Но у поднаторевшей в таких делах Анюты с не меньшей уверенностью вырывается: «Сдадим! И не так сдавали!» — и она, как всегда, права. В самом деле, все как-то yтрясается: автор, рассорившийся было с режиссером, уже сам колдует за монтажным столом, разысканный композитор трудится над партитурой, Юлька сбежала из больницы, чтобы озвучить роль, и актрису Ахтырcкую не пришлось для этого беспокоить; и всё почти успели записать — так, пустяки остались: слезы да пара реплик… Придется, видно приглашать Ахтырcкую. А может, Юлька еще успеет выписаться из больницы? …

«Второй сорт всегда всем нравится». В мире фильма этот парадокс — закон.

Но Юлька не выписалась — в проходной студии появился лист ватмана с ее фотопортретом в траурной рамке.

…Но лишение ленты лирического начала безжалостно распространено на все ее компоненты: образ актрисы решен так, чтобы мы не заподозрили в ней наличия хотя бы скромного таланта. Открывающий фильм кадр в тонстудии еще допускает возможность, что Юля, молитвенно воздевшая глаза к экрану, действительно, как yтвepждает синопсис, «шлифует» интонации — намеренная же чрезмерность длительности эпизода меняет доминанту кадра, одновременно и «заземляя» его — замечаешь испарину на лице и открытой шее Юлии, влажность прядок прилипшей ко лбу челки, — и делая экспрессивным — красный свет, заливающий лицо Юлии, все более отделяется от «peaлистической» функции элемента освещения тонстудии, взвинчиваясь от тревожной интенсивности багрового… Взаимодействие доминирующих «составных» кадра замещает момент творчества техникой актерского труда, данного как прозаический и изнуряющий процесс, — Юля здесь всего лишь «вгоняет проговариваемый текст в экранную артикуляцию героини.

Единственный раз звучит в фильме оценка Юлиных талантов, и она пренебрежительно-безжалостна — сценарист со вздохом констатирует причину популярности Мартыновой: «Второй сорт всегда всем нравится». В мире фильма этот парадокс — закон: скажем, отснятый материал вполне удовлетворяет изображенную съемочную группу, а ведь ему далековато и до «второго сорта». Помреж, глупышка Наташа, защищает от шокированного автора даже предполагаемое название фильма — «Ее голубые глаза», — враз набычившись, с видом оскорбленной «последней инстанции» выделяя местоимение «мне»: «А что? Мне нравится». Монтажница, уютная пожилая дама в «старорежимном» пенсне, благодушно сияя розовыми щечками, унимает того же сценариста примирительным заявлением, что материал ей «нравится». Материалов разных она видела-перевидела: где они сейчас? А сколько людей убивалось из-за этих кусочков пленки! … Душевный мир студийного ветерана преисполнен гармонии: право же, никакой материал не стоит того, чтобы ради него ссорились такие милые, прекрасные люди, как Сергей Анатольевич и Александр Ильич! … Даже насупленное, измученное заботами лицо Анюты, заскочившей в просмотровый зал для экстренного сообщения и подпавшей под экранные чары, расплывается в улыбке: «Ой, засмотрелась. Очень нравится этот эпизод. Мартынова — прелесть! …» (Не откажем в удовольствии процитировать по монтажному листу фонограмму восхитившего Анюту эпизода. Ветеран предается воспоминаниям в обществе хорошенькой журналистки: «А как светло стало, скобу эту я в штаны спрятал. Штаны рваные все, всё боялся, чтобы не вывалилась…»). В общем, восторги эти немногого стоят: легко «нравящееся» так же легко забывается, и Юлины роли — не исключение.

Тема таланта здесь даже не элиминирована — режиссер последователен: он отнимает у зрителя вроде бы последнюю надежду на искупительную миссию Юлии в том мире, что изображен фильмом, — вглядываясь в пустые глаза угловато, неестественно жестикулирующего актерского создания Юлии, убеждаешься в том, что она, в сущности, плохая актриса.

Один прошивающий фильм мотив определен — наворот деталей, толчея лиц и реплик растворяют в себе другой, спаянный с ним.

Из-за чего же сыр-бор? … Какая разница, чьим голосом заговорит подобная киногероиня — Мартыновой, Ахтырской, Петровой, Анны Маньяни? … Зачем явлены экраном эти люди, снимающие то, к чему они равнодушны, эта второстепенная артисточка, так и не успевшая озвучить свою отнюдь не шедевральную роль? Усилия съемочной группы обесценены тем, что снимается халтура, подвижничество Юлии — тем, что роль не дарует ей ни бессмертия, ни даже горечи поражения, для которого попросту нет фона — особых творческих взлетов… «Голос» воспроизводит узловые моменты так называемого «фильма о фильме», но лишает их ожидаемого наполнения: изображение киномира — исповедальности, студийную суету — благой цели, героев — таланта, финал — катарсиса, очищающего родившимся «чудом искусства»… Девиз авторов — «Мы констатируем некие факты, не более», под каждый кадр просится табличка — «Вот что произошло тогда-то и там-то».

…Лишь зная фабулу фильма, замечаешь в его кадрах блики, положенные темой смерти: они вспыхивают то цветовым диссонансом между «больничной» белизной и багровой струйкой, цедящейся в стакан из отжимаемого плода (тревожная ассоциация с уходящей по капле жизнью тушится прозаической фразой: «Очень полезно, гранатовый сок»), то трагическими бетховенскими аккордами, осеняющими фигурку Юлии, застывшую у черного провала окна (впрочем, фонограмма здесь прикидывается беззнаковой — в кадре обнаруживается транзистор, оглашающий палату «концертом по заявкам»), то сомкнутыми веками гипсового муляжа, чей череп досадливым синеватым пятном влезает в кадр, где Юлия охорашивается перед парикмахерским зеркалом (эх, оператору бы поднять чуток «рамочку»!), то монтажным стыком, и вовсе неуловимо брезжащим «вторым смыслом»: сцена больничного свидания Юлии с мужем, полного обоюдной уверенности в осуществимости ближайших планов — кинопремьеры, на которой Юлька будет щеголять в новом платье, встречи Нового года — вдруг переходит в нечеткий, подрагивающий, почти ирреальный кадр, словно принадлежащий иному измерению: нечто крылатое отлетает от какого-то воспаленно-буроватого ландшафта в сомнительную неопределенность грязновато-мерцающего пространства, — но странность кадра тут же снимается выведением его из «ложного» контекста: идет просмотр рабочего материала фильма, стартует дельтаплан. В лентах, скажем, Хичкока вязь жирно выделенных явлений обихода угнетает давящим предчувствием неотвратимого — здесь же тема смерти словно пропитала саму киноматерию, априорно присутствуя в кадрах чуть ли не на правах бытового аксессуара, не нуждающегося в особых акцентах. Структура фильма, своей непроницаемостью как бы препятствующая целенаправленности его истолкования, на деле состоит из ею же обусловленных и потому являющихся ее плотью образно-смысловых мотивов. Один прошивающий фильм мотив определен — наворот деталей, толчея лиц и реплик растворяют в себе другой, спаянный с ним.

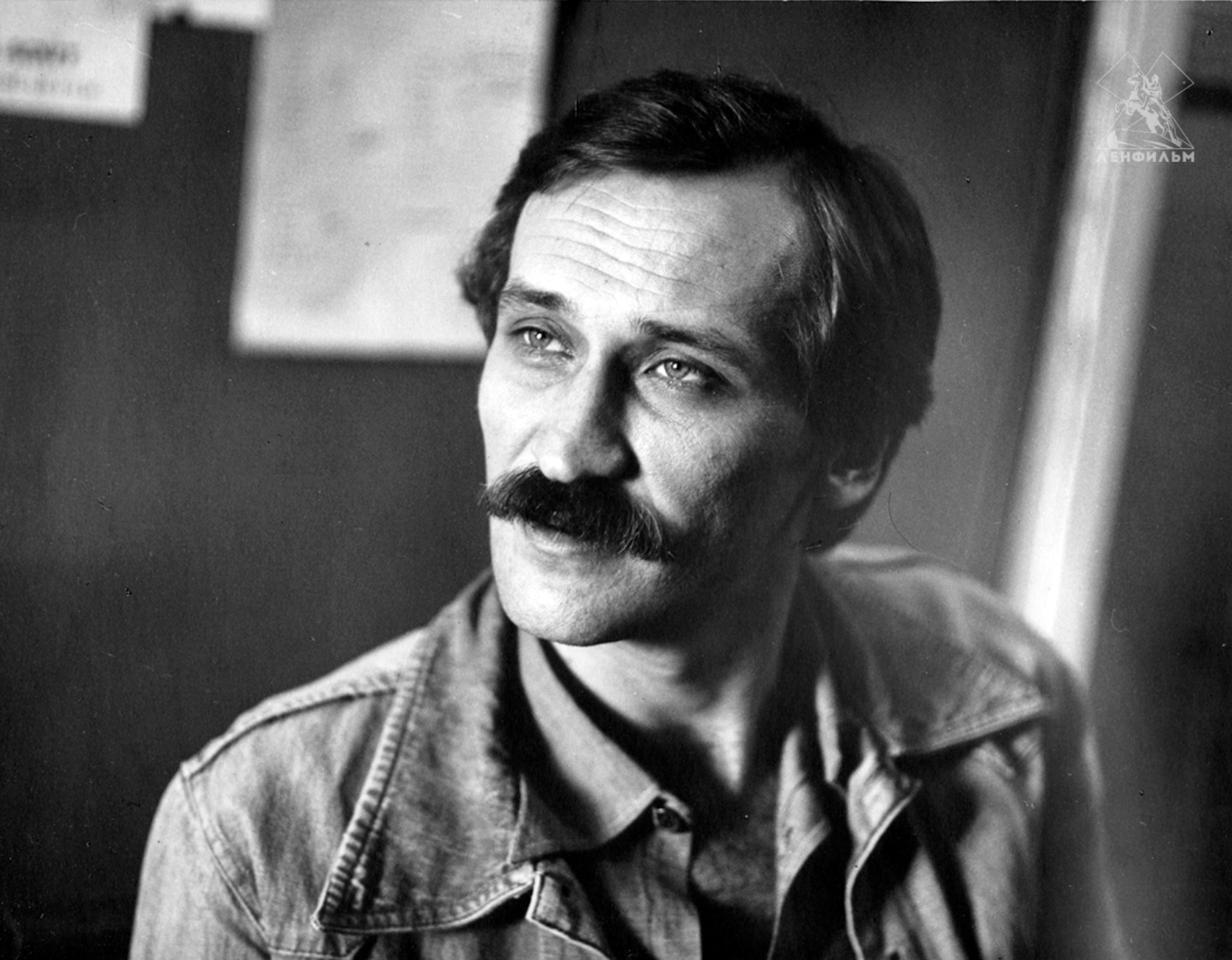

Памяти Ильи Авербаха

В изобразительном ряду фильма тема дубликата «маскируется» не ассоциативной двусмысленностью, характерной для его диалогической структуры, — а, напротив, своей чрезмерной очевидностью, доходящей до плотской буквализации: известно, что не только сверхдальний, но и сверхкрупный план способствует «неузнаванию» объекта. Так, сцена в кафе снята долгим непрерывным «куском», что делает ее как бы объективно-непредвзятой, — но открывает ее статичная композиция: четыре «одинаковые» — круглые личики, крендельки завивки, черные платья — блондинки у стойки. Впрочем, скользяще-незаинтересованное движение камеры, тут же уводящей их из кадра, гасит возникший было образ манекенности, возвращая его к бытовой основе — студийной картинке со стайкой загримированных кандидаток на роль. Вот Юлия, узнав, что «ее» берется озвучить Ахтырская, раздосадованно вешает телефонную трубку, из-за которой заводят шутливую возню подлетевшие к автомату двойняшки. А вот проход Юлии в гримерную — здесь тема дубликата заявляет о себе четырежды.

…Когда дублерша уходила, цокала по коридору, и Юлия остановилась помахать ей вслед — в глазах ее появилось что-то похожее на испуг — так, вздрагивая, отшатываются от собственного изображения, наткнувшись в полумгле на зеркало. Действительно, Юля и Света сестрински схожи лицами и фигурами, единому эталону моды соответствуют их мальчишечьи стрижки и джинсы на лямочках — но не основание же это, в самом деле, для паники! … Юля, встряхнувшись, продолжает путь — в минуемом павильоне на нее наваливаются музыкальные раскаты, под которые в рассеянном свете софитов танцующая прима эффектно «умирает» на фоне черных пачек кордебалета, единообразным движением трагически прикладывающего руки к глазам. Вновь кадр рассчитанно «снижен», на сей раз пластической иронией — контрастом «бестелесности» балерин с «домашней» круглотцой бабушки-вахтерши… в корзинке которой, однако, единообразными комочками возятся новорожденные котята. И вновь «обязательное» для образного строя фильма выдается за «необязательное» проявление стихии обыденности — Юлия осведомляется: «Рыжая нарожала?», а «тетя Вера» впридачу к чайку предлагает ей котенка… Метафоры здесь загнаны в подтекст изображения и, подобно известному эффекту подспудной фиксации межкадровых вклеек, рассчитаны на подсознательное воздействие. Тема дубликата не только пронизывает внутреннюю структуру эпизода, но и оковывает ее «внешне»: видение зрителя, смутно улавливающего вариации неявного мотива, «совпадает» с видением… героини, безотчетно ощутившей «тенденциозность» охвативших ее явлений обыденности. Юлию томит неясность причины, вдруг наделившей ее «внутренним зрением», — быть может, нечто настойчивостью однородных сигналов пытается внушить ей некую, быть может, спасительную идею? … Но неведомое послание не разгадано — сознание Юлии лишь на миг смущено уколом тревоги. Тщетно новое предупреждение: опустившись в кресло гримерной, Юля видит в створках зеркала два своих отражения — здесь-то и возникает синяя маска с сомкнутыми гипсовыми веками: куда уж яснее, кажется? … Но потягивающаяся Юлька уже не замечает кружащихся вокруг нее легких фантомов, отдаваясь помыслами двойнику, связанному с ней более короткими отношениями.

Кажется — еще один, легчайший, режиссерский мазок переведет в план гротеска пластические характеристики героев «Голоса».

Искусство обладает магией вызывать узнавание… даже не виденного: скажем, на сеансе «Дня саранчи» (1974) Д. Шлезингера вроде бы невесть откуда идущее узнавание омытых потоком ушедшего времени реалий Голливуда 30-х годов — от локона статисточки до золотящейся пылинки на спинке скамьи — пронзает эстетическим наслаждением. Точно так же и далекий от кинопроизводства зритель ощутит типажную точность даже «фоновых» героев «Голоса» — и язвительного звукооператора, наклоном остренького личика напоминающего элегантного аиста из мультфильма, и долговязого стажеpa, значительно посверкивающего линзами очков и фотообъективов, и томную красавицу Веронику, с выражением великого одолжения на точеном лице снисходящую до своих обязанностей монтажницы… Особенно восхитительна Анюта, актерский шедевр Е. Никищихиной: тусклые кругляшки глаз под шлемком прически, делающей ее похожей на угрюмого мопсика, трещина улыбки, «включаемой» либо нуждами служебной дипломатии, либо кадрами фильма Сергея Анатольевича… Малая ее культура и пещерный вкус не имеют значения там, где судьба плановой единицы — а иначе как таковую Анюта фильм и не воспринимает — зависит от того, удастся ли сбить распадающуюся съемочную группу. Анюта кариатидой подпирает Храм кинопроизводства — Сергей, болтая и томясь, слоняется по нему, не ведая, к чему подступиться. Анюта же всегда знает, что делать в данный момент, вот мужскими, тяжело-размашистыми шагами меряет она студийные переходы и глаза ее разгораются нездоровым охотничьим блеском, высматривая в глубине коридора то узкую спину позарез нужной Ахтырской, то свитерок блажащего композитора; в облаке сизых никотиновых клубов и порхающих, рассыпающихся листков каких-то смет, прореженных страницами сценария, возникает она в кабинетах и кинозалах, приправляя то хрипловато-рубленые интонации, то долженствующий не мешать просмотру свистящий шепот жестами, секущими воздух… На нее повышают голос — она огрызается, ее щелкают — норовит дать сдачи. Вот и вce «правила игры», принятые Анютой, не задумывающейся ни над ними, ни над смыслом собственных усилий: беличье колесо она крутит по инерции, с остервенением обороняющегося зверька… Скажите, а что еще остается одинокой и потому эмансипированной женщине? …

Кажется — еще один, легчайший, режиссерский мазок переведет в план гротеска пластические характеристики героев «Голоса». Но трезвости хватает и на снисхождение к героям: как ни крути, а Анюта несчастна, да и Сергей, в сущности — неплохой мужик, вот только занимает не свое место. Но есть в «Голосе» персонаж, чья характерность доведена до пластики саркастической карикатуры: это — «передовая» журналисточка, чей образ воплощает Мартынова в своем последнем фильме.

…Медоточивые глаза диснеевской куклы, наведенные гримером легкомысленные крапины веснушек; вопреки своему «спортивному стилю», частью узкая, частью мешковатая одежда — и тесная козырькастая кепка, из-под которой топорщатся соломенные волосы, и пузырящаяся нейлоновая куртка с нашивками, и майки с нелепыми рисунками (один — совсем «готический»: летучая мышь на фоне лунного диска) словно впопыхах сдернуты с вешалки костюмерной. Косноязычие и суетливо-шарнирная походка, видимо, тоже относятся к добродетелям «нашей современницы»… А как веселились, должно быть, авторы «Голоса», заставляя это резвое создание, непринужденно поставившее на стул обтянутую джинсиной ногу и выставившее наизготовку украшенный бантом гитарный гриф, задушевно напевать — «Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались…» ветерану, явно тяготящемуся обществом нахально-глуповатой девицы, но смиренно изображающему растроганность!

Что общего у Юлии с этой девушкой — кроме глаз, волос, рук? … Юля в меру миловидна, в меру умна, в меру эмансипирована, в меру женственна; разумеется, она следует в меру примелькавшимся образцам современной «демократической» моды. Муж Юлии — нечто рассудительное в очках, научный сотрудник «среднего звена»; Юля, лишенная и шика кинозвезды, и богемной экстравагантности, вполне ему под стать — она работает артисткой, являясь на студию, как на службу. Юле в фильме оставлено то, что сближает ее с «другими», и отнято отделяющее от них. Массовидность Юлии заявлена и сценарием — но с&nbps; иным оттенком.

Кадры «Голоса» словно подсмотрены скрытой камерой, фонограмма живительно «засорена» шумами и бормотаньем «натуры», монтаж непринужденен, интерьеры просквожены окнами, распахнутыми в белесое ленинградское небо…

Неясная сгущающаяся тревога обострила жажду Юлии остаться… хоть на экране, но несомненно собой. Это, а не только долг профессионалки, гонит ее в тонстудию, где, взмокнув от усилий и духоты, Юля пытается «вдуть», вбить душу в свой экранный отблеск — вот-вот нечно, искрой пронизав голосовую модуляцию, зажжет эти пустоватые глаза, пластически оформит эти разбросанные жесты, наделит этот лепет глубочайшим подтекстом… Но не кривится ли ухмылкой экранное изображение: что вложишь в роль, если вложить-то особенно нечего? Остается воплощать физическую целостность своего обездушенного дубликата, холодея порой от догадки, что он равен тебе не только оболочкой.

В системе этого фильма существенно якобы несущественное, значимо якобы незначимое — концептуальным может оказаться мелькающий кадр… как бы не из самого «Голоса»; вот журналисточка забавляется игрушкой — мишкой, крутящим «солнышко» на турнике. Уподобление очевидно — Юлино стремление одушевить заведомо мертвое, как и старания Александра Ильича, упоенно тасующего реплики фигурок, мельтешащих на мутноватом экране мовиолы, родственны бесплодному манипулированию фанерным болванчиком. Щелчок тумблера — журналисточка просеменит вспять, вынося из кабинета стенд с заголовком «Наши лучшие материалы»… Все варианты здесь равноценны по влиянию на общий итог. Мотив заменимости и дубликата, и его элементов допускает перестановку составных метафоры — куклы и кукловода; ракурс «немой» проекции, словно размазывающей по стене лицо журналисточки, беззвучно шевелящей улыбающимися губами, чуть не пускающими зеленоватые пузыри, наделяет ее изображение опасной стихийностью. Обретающие плоть экранные хищники, пожравшие героев «Вельда» Р. Брэдбери, воплощали власть иллюзорного создания над своим создателем — ангелоподобная журналисточка несет сходную образную функцию, обрекая Юлию быть замененной собой, отблеском. К теме двойничества приращивается зловещий обертон поведенческой несамостоятельности — а значит, и несостоятельности индивида, имеющий не только социальную природу.

Смерть линии

Кадры «Голоса» словно подсмотрены скрытой камерой, фонограмма живительно «засорена» шумами и бормотаньем «натуры», монтаж непринужденен, интерьеры просквожены окнами, распахнутыми в белесое ленинградское небо… Изобразительная раскованность не доходит до несдержанной декоративности: цвет не столько чувственнен, сколько конструктивен — лепит экранные натюрморты, мягко охватывая оттененные белизной объемы: вескую округлость граната, уютный горбик городской булки, пласт слипшихся лимонных ломтиков… Притом — действие фильма словно загнано под стеклянный колпак, откуда выкачан воздух: не от того ли гибнет, задыхаясь, героиня?

Можно наречь «Голос» «по-маяковски» — «Закованная фильмой». Даже неожиданная смерть не «укрупняет» в значении краткую Юлину жизнь, а уподобляет ее оборвавшейся — и то не «на самом интересном месте» — кинопленке. Вот стихли свист и топот, сеанс продолжается… Но не слишком ли козырек кепки затеняет это личико? Впрочем — кто заметит подмену актрисы на пленке? лица в толпе? песчинки на берегу? … И размягченная чувствительность сценария, и суховатая трезвость фильма ведут к сходному эмоциональному итогу: круговорот природных явлений исключает трагизм, отсутствующий и во взаимозаменяемости персон, скачущих на деревянных лошадках.

Посерьезнев, застыла съемочная группа перед дрожащим на экране изображением Юлии. Не только скорбь выдирает их из суеты и уж, разумеется, не актерские «талант» или «органичность»: журналисточка жалко хнычет, потроша сумочку в поисках запропастившегося кошелька, — а зазормеж экранным отблеском и «чужим» голосом, куда словно просочилась Юлька и откуда вдруг потянуло холодом небытия.

…экран мелко завибрировал — как холст крыла дельтаплана, с шумом разошелся расширяющимся прорывом, оттуда хлынула, поглощая его тающие лоскутья, надвигающаяся пустота — в розовую стружку свилась улыбка Юлии, рассеялось конфетти веснушек, кружащимся НЛО сгинула в бездну кепочка, млечным путем поплыли в космос серебрушки из сумочки, уже не разобрать отчаянных сигналов диктофона, завибрировавшего голосом, искаженным толщей черных глубин…

Илья Авербах

В прощальной записке Юля благодарит «судьбу и Сергея Анатольевича за… картину — его, но и немножко мою». Лента, действительно, Юлина лишь «немножко»: ее роль губкой впитывает «другое», «других» — текст Александра Ильича, голос Ахтырской, трюки Светы, «Каховку» Светлова-Дунаевского, барахло костюмерной, спешно снятые планы статисточки, прикрывающей лицо… Ненасытимый вампир не становится полнокровнее: контур роли разомкнут для влияний и вливаний, но это не случай, когда явления и элементы реальности переплавляются в художественную целостность — здесь цельность искусственная, насильственная, полученная механическим нагнетанием компонентов, теснящих и вытесняющих индивидуальность, подменяемую своим внешним подобием. Но цельность дубликата, отливки чревата распадом, катастрофичностью.

Впрочем, те, что сейчас разойдутся вновь обсуждать квартальные графики и сметы, могут даже потрогать экран, чтобы убедиться в его целости.

«Река времен в своем стремленьи

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей.

А если что и остается

Чрез звуки лиры и трубы,

То вечности жерлом пожрется

И общей не уйдет судьбы!»