Ловля цайтгайста

В материале упоминается певица Земфира, в 2023 году признанная Минюстом РФ иноагентом. По требованиям российского законодательства мы обязаны поставить читателя об этом в известность.

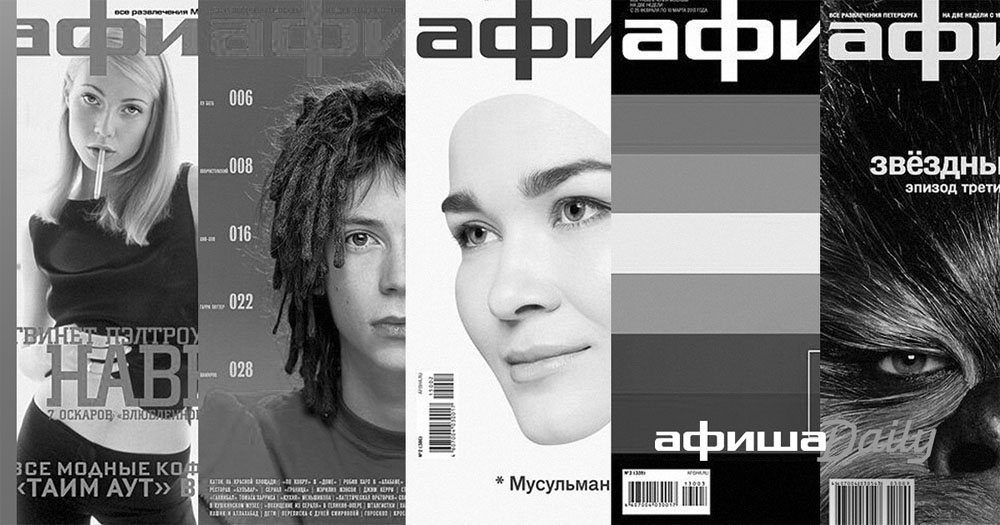

СЕАНС — 41/42

Часто говорят, что, мол, Илья Ценципер вырастил целое поколение, одел, обул, уму-разуму научил.

У меня никогда не было острого ощущения моей принадлежности к какому-то поколению, и людей 90-х годов я тоже никогда остро не воспринимал. Единственное, что меня удивляло тогда и продолжает до сих пор удивлять: ничего не меняется и все воспроизводится. Мне все время казалось, что вот-вот возникнут какие-то следующие люди, следующая генерация, которой дано из окружающей среды то, что мне и моим ровесникам приходилось открывать, прикладывая немалые усилия. И поэтому у них будет некий гандикап. Вот люди, выросшие с компьютером, будут что-то уметь лучше, чем люди без компьютера. И каждый раз я разочаровываюсь. Оказывается, история — поразительно медленная вещь. Нет никаких поколений, на самом деле все одинаковые. Сейчас я с некоторым содроганием гляжу на культурных героев, которые «Афишу» когда-то интересовали, на своих приятелей — все превращаются в таких одинаковых комиксных, гротескных персонажей русской жизни. Кто бы мне сказал 20 лет тому назад, что писатель Сорокин из тонкого холодного концептуалиста станет страдателем земли русской. Кто бы сказал про Лимонова в 80-м году, что этот смешной хулиган будет тем, кем он сейчас является… В голове не укладывается. Я часто об этом думаю — как все медленно, как поколения похожи друга на друга, как воспроизводятся типажи, комплексы, культурные узлы.

А почему ничего не меняется? Вот ведь девяностые годы были очень специфическими для моего поколения. И у нынешних подростков нет этих видеокассет, нет войны, которую показывали по телевизору.

Понятно, что впечатления у всех разные. Когда вам будет 80 лет, у вас другие вещи будут вызывать умиление, чем у меня. По вашему лицу, возможно, будет пробегать теплая старческая слеза при виде VHS с фильмом Тинто Браса. Но все-таки я не вижу такого уж радикального отличия в каких-то воззрениях на жизнь и культурную продукцию. Мне трудно отличить это поколение от предшествующего. Я не вижу, чтобы во вкусовом смысле люди, которые меня на десять лет младше, сколько-нибудь существенно отличались от меня. Я этого не ощущаю.

Значит, «Афиша» не была выразителем конкретного поколения?

Я никогда не считал «Афишу» выразителем чего бы то ни было. Мне всегда казалось, что это просто игра. Есть вещи, которые меня интересуют. Есть вещи, которые в тот или иной момент кажутся живыми или, наоборот, неживыми. И я в них с удовольствием играю. Но это не значит, что у меня есть законченная идеология. Сейчас происходит похожая история с так называемыми хипстерами. На самом деле это просто модная молодежь. Люди, которые наряжены более-менее модно и слушают модную музыку. Есть ли у них идеология? Ну, они чуть более аполитичные, чуть более патриотично настроенные, как ни странно, чуть более кислые в смысле ожиданий от будущего, чуть-чуть более визуальные. Слепливается ли из этого какая-то целостность — не знаю, не уверен.

Медиа — это не продукт, это процесс.

Но вы же сами как-то говорили, что «Афиша» воспитала три поколения. Последнее — как раз модные дети. У нас то и дело проскакивает это понятие «поколение».

Не спорю, и более того: я готов сам себе противоречить.

Давайте.

Я могу построить обратный кейс. И если говорить про поколение 90-х — это было последнее поколение, читавшее книжки. Это все еще люди не очень визуальной культуры. Резкая черта проходит именно в этом месте. Сейчас мы оказались в плоском мире, где нет иерархической культуры. А люди 90-х годов выросли в мире, в котором опера главнее, чем дискотека. Или Достоевский важнее, чем Эминем. Они выросли в мире, — и в этом смысле не отличаются ни от меня, ни от моего папы, ни от моего дедушки — в котором довольно высокий ценник висел на высокой культуре и все еще отсутствовала популярная культура. Не было развлечений для плебса. То есть они были, конечно, но иначе медиатизировались, что ли. Если говорить об «Афише» как журнале этого поколения, то были явления, которые очень сильно отличаются. Тогда еще имело смыл написание рецензий на компактные диски, например, потому что их не так-то просто было добыть. Сейчас проще послушать, чем теряться в семеляковских хитросплетениях.

Не было у вас ощущения, что вы работаете с уходящей натурой?

Нет, она и не была тогда уходящей. Сейчас очень сложно себе представить, но тогда колоссальный источник энергии заключался в консьюмеризме. Довольно важная вещь, которая была противопоставлена другим попыткам культурного комментария — в газете «Сегодня», например, или в «Коммерсанте». Они писали про выставку в «Эрмитаже» или концерт в Консерватории, а мы ставили ресторан перед театром. Мы придумали, что рубрика называется не литература, а книги. Тогда это были радикальные вещи. Ну какую культурную энергию можно сейчас извлечь из консьюмеризма? Будем мы сейчас книжки уравнивать с модой? Зачем бы это сейчас? Но сейчас — совсем не то, что вчера. Происходит явно обратная история. А роль медийных людей — делать что-то точное для сегодняшнего дня. Журнал, сайт или телевизионная передача должны быть готовы отправиться на помойку в ту минуту, как перестают соответствовать — и к тому, что в следующую же минуту о них забудут. Медиа — это не продукт, это процесс. Все, что я говорил пять лет назад как редактор или издатель, я не только

не считаю нужным защищать, а скорее буду их отрицать. Как медийный профессионал я считаю своим достоинством способность меняться. Главное — это ловля этого цайтгайста.

Махер и рыло с пистолетом

Чем для вас начались и чем закончились девяностые?

Если говорить о знаковых культурных вещах, начались они рейвом. Все эти вещества, я даже забыл названия… Промокашки и амфетамины! Вот эта амфетаминная история, которая мне никогда не была близка. А закончилось кризисом 98-го года и предвкушением новой стабильности. Наверное, это эпоха наибольшего хаоса, несостоявшейся гражданской войны, большого страха, голода и очень невнятной классовой структуры общества. Совсем другая социальная динамика — это время уже очень сильно отличается от того, в котором я рос, и от времени, в котором мы находимся сейчас. Просто невероятная скорость, с которой все происходило: хаос, страх, кровь, говно, деньги. В литературе это рикошетом каким-то вычитывается из Пелевина. А в кино я даже не знаю, что из этого получилось.

Но ты не можешь делать людей политическими или аполитическими только при помощи медиа.

И что за люди внутри всего этого жили?

Если говорить о моих приятелях, с которыми я начинал какие-то издания делать, их отличает одна важная вещь — они не были профессионалами. Они были интеллигентными люмпенами, занятыми какой-то интеллигентской работой. Я совершенно такой же был. Мысли о профес Но ты не можешь делать людей политическими или аполитическими только при помощи медиа. сии и карьере — из следующей эпохи, тогда ничего этого не было. Ощущение невероятной социальной свободы — это оборотная сторона хаоса и страха. И если посмотреть книжки про конец десятых и начало двадцатых годов XX века, складывается похожее ощущение времени — то ли Остапа Бенедера, то ли Хулио Хуренито. Очень плохо структурированное общество, в котором побеждает «махер», то есть жулик. Он и был тогда культурным героем, наряду с его другом, покровителем и главным страхом — жутким рылом с пистолетом в кармане.

Но вы ведь тоже создавали культурных героев.

Нет. Мы никогда не изучали рынок и не выводили на него продукт, этому рынку адекватный. Ты просто цепляешься за что-то новое и пытаешься из него вытягивать энергии и смыслы. Иногда они застревают надолго, иногда кажется, что попал в молоко. Главной своей миссией «Афиша» всегда считала точность реакции на время. А уже потом тебе говорят, что Лагутенко, Земфира [иноагент], Шнур — символы и знаки в истории чего-то. Вот с Земфирой мы познакомились, когда про нее совсем никто ничего не знал. Было очевидно, что таланта она колоссального. Но никто не знал, что она станет звездой такого масштаба и на нее обрушится такое количество любви. А мы просто увидели **** [крутую] телку из жопы мира. Сейчас вдруг выяснилось, что Кирилл Серебренников — эпоха в развитии русского театра. Но я с ним познакомился, когда он еще был в Ростове-на-Дону. Он мне и тогда нравился, и сейчас нравится. Вся история про это — интересоваться людьми и не бояться на кого-то ставить.

Жопа есть, а слова нет

Мне кажется, «Афиша» всегда интересовалась культурными героями времени и этим сыграла на руку тогдашней политике. Власти очень хотели, чтобы люди перестали интересоваться политикой, перестали быть гражданами. И вот и сформировалось поколение аполитичных людей, которых мы сегодня наблюдаем.

Это время. Государство тогда было абсолютно маломощным, если мы говорим про 1999 год, после кризиса. Тогда близко не было амбиций делать что-то со своими гражданами. У них еле-еле хватало кишки, чтобы граждане проголосовали на выборах как надо. Влезать людям в голову, чем они сейчас занимаются с большим азартом, — тогда они не могли.

Но Путин ведь ровесник журнала.

А еще ресторан «Пушкин». Я не знаю, мне трудно сказать. Я всегда был человеком аполитичным в смысле ежедневности. Мне никогда не было интересно следить за какими-то дебатами, или реагировать на какой-то закон.

К Белому дому не ходили?

Меня не было в Москве, я прилетел уже к шапочному разбору, когда было не страшно. Но про политику это очень интересно. Я вот говорю, что я человек аполитичный, и сам понимаю, что говорю полную чушь. Потому что я человек социально озабоченный, и гражданское чувство у меня есть. В этом смысле меня политика интересует. Другое дело, что я не испытываю интереса к политическому процессу, скажем так: к мелким деталям политической борьбы между разными партиями, когда они еще существовали. Но вот эту аполитичность не «Афиша» придумала, это было в воздухе. Все с невероятной степенью тупости движется по формуле «дети не похожи на родителей». И это была естественная реакция на плоскую, буквальную позицию либеральной интеллигенции во второй половине 80-х годов. Уже к концу девяностых все это выглядело не самым фирменным образом.

Но ведь это плохо, что выросли такие люди?

Мы держим зеркало перед природой. Мы не заставляем людей быть такими или сякими. По-моему, это жуткий русский взгляд, что медиа — институт пропаганды. Медиа — это просто разные зеркала, в которые ты можешь глядеться. Но ты не можешь делать людей политическими или аполитическими только при помощи медиа. У нынешних мастеров этого дела кувалда в руках, чтобы по башке стучать, но вот безработица вырастет еще на 15% и посмотрим, поможет кувалда или нет.

Это ссать против ветра. В этом и есть природа медиа.

Можно убедить людей носить кеды, но нельзя убедить ходить на выборы?

Нельзя людей убедить носить кеды. Нельзя заставить людей делать то, чего они не хотят. Самое интересное — это колебания цайтгайста. Почему вдруг ты идешь по улице, навстречу идет девочка в смешных ботинках, и ты понимаешь, что это правильные клевые ботинки сейчас. А идет другая девочка, ты на нее смотришь и думаешь: какие-то вычурные, придуманные ботинки. Откуда ты это знаешь? Это не реклама, это в воздухе. Роль «Афиши» и других удачных медиа в этом и заключается — ты говоришь то, что может быть услышано. Ты не можешь сказать то, что услышано не будет. Это ссать против ветра. В этом и есть природа медиа. Если вы занимаетесь искусством, вы говорите то, что должны сказать. А существование в медийном смысле другое: вы говорите то, что может быть сказано.

А ваш слоган «как сказали, так и будет». Это кокетство?

Это шутка. У нас тогда были проблемы с точностью расписаний, фокус-группы показали. Вот нам надо было исправить это. И слоган был шуткой, которую придумал Юрий Сапрыкин на предмет расписания. А дальше уже оказалось, что это более универсальный принцип.

Получается, что Илья Ценципер никого не воспитал, а просто сидел и ловил?

Можно и так сказать. Есть любопытство, драйв и интерес, который заставляет тебя ловить. Первый человек, который мне об этом сказал, был художник Комар. Я у него году в 1989-м брал интервью для журнала «Огонек». Он сказал: здесь никто не понимает, что западная культура — такой левиафан моды, вот он всплывает и дышит. Этот образ у меня застрял в голове, потому что я вообще не понял тогда, что он сказал. А теперь непонятно, как бывает по-другому. Мне за этими колебаниями ужасно интересно следить. Вот журнал «Афиша-Еда», который я выпустил последним, не припомню такого точного попадания в цель. Оказалось, что цайтгайст в данный момент веет через еду. Откуда я это знал? Ну, прислушался к разговорам окружающих, посмотрел на страсть, с которой Леша Зимин относится к этому предмету, дальше немного посчитал, посмотрел на цифры за границей, подумал, поразговаривал с друзьями — и мы решили рискнуть. Сейчас я придумываю следующие свои проекты — они тоже про цайтгайст. В презентации, которую я буду показывать одному инвестору, есть слайд с названием «жопа есть, а слова нет». Это о том же самом. Вроде бы я поймал какие-то куски пейзажа, которые неполно, неточно или вовсе не описаны медиа.

Куски пейзажа

А в конце 90-х вы понимали, каких кусков не хватает в пейзаже?

Было ощущение, что всего очень-очень мало, культурно-плотного мало. Зато много людей, которым надо того, чего мало. Но очень трудно было увидеть за этими довольно **** [ущербными] фрагментиками, за этими брызгами какую-то целостную картину. У меня ее по-прежнему нет. Я до сих пор не знаю, чем были девяностые. Ничего интереснее, чем человек в малиновом пиджаке с пистолетом, барсеткой и голдой, отплясывающий под группу «Комбинация», — ничего интереснее 90-е годы не произвели. Не журнал «Афиша» герой девяностых годов, а вот этот ублюдок.

Никакой волны ностальгии у вас?

Я вообще никогда не испытываю ностальгии. Мне интересно, что будет. В этом мой диссонанс с нынешней эпохой, в которой, кажется, все договорились, что брежневское время было очень мило. А поскольку я его хорошо помню, мне кажется, что это была абсолютно гадостная и лживая эпоха.

А 90-е для вас абсолютно пустое время?

Абсолютно. Ужасная вульгарность, первые шаги социальной группы, к которой я принадлежал, — ошметки советской интеллигенции — в сторону распродажи себя незадорого. Страх. Может, вот это как раз поколенческая вещь… После первого путча где-то полгода у меня было ощущение, что мы живем в каком-то месте, в какой-то стране, которая очевидным образом движется в правильную сторону. Что есть какие-то «мы», нас много и мы все — невероятные художники будущего. Вот тогда на год, два, три у меня было ощущение некой принадлежности к общности.

А в 1999-м вы просто убежали с командой единомышленников из некомфортного времени и создали такой искусственный загон.

Да. Было ощущение этого внешнего, чрезвычайно неуютного мира барсеточников, или люмпенов, или олигархов. И ощущение какого-то островка, в котором молодые смешные люди получали деньги за то, что им правда хотелось делать. Это было удивительно, потому что вообще-то они должны были работать у Глеба Павловского или в какой-нибудь фирме переводить договоры на испанский язык. Их ровесники получали зарплату в конвертах за какую-то яростно-бессмысленную деятельность — а они тоже не за бесплатно создавали что-то нужное и ценное.

И где сейчас ребята с той поляны?

Они просто выросли и превратились во взрослых людей. У них другие интересы. Значительная часть из них — потребители «лайфджорнала», главного русского медиа. Интернет вообще все изменил, и он объясняет все. Больше, чем экономика, больше, чем кто какие читал книжки… Вот, мы поймали что-то наконец! Самое интересное про девяностые — это последнее десятилетие XX века.

Читайте также

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым

-

«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер

-

«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой