Выставка ерунды. Малец Джо во Франции

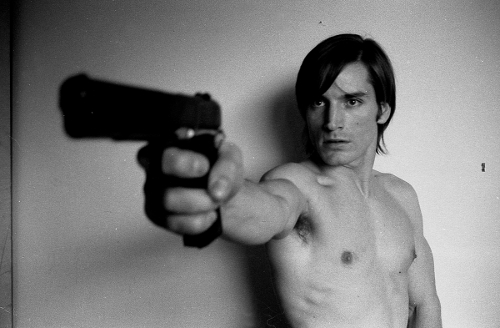

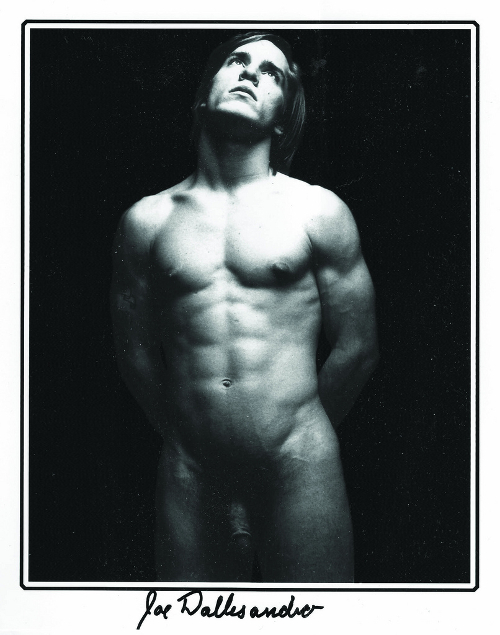

Джо Даллесандро

Теперь уже и не скажешь, то ли он успел словить «новую волну», когда та пошла на спад, то ли она, теряя силы, пристроилась под него, да только когда они затеяли этот сёрф, дело, считай, было сделано: сексуальная и студенческая революции, которые они, каждый со своей стороны Атлантики, кликали, остались далеко за бугром семидесятых, Центр национальной кинематографии Франции покинул его исповедовавший вольность директор Жак Шоссери-Лапре, в начале 1975-го ветераны и инвалиды величайшего кинобунта получили свои отступные на ближайшие постановки, а дальше — выкручивайтесь, как все, хоть Жирардо снимайте. Вот на этом-то перевале и состоялось краткое, но дерзкое братание французской «новой волны» в лице режиссеров Луи Маля и Жака Риветта и «Фабрики» Энди Уорхола в лице его секретаря, телохранителя, мальчика на побегушках, но в первую очередь — хронически голого и возбужденного героя «фабричных» фильмов Джо Даллесандро.

Мальцом Джо его прозвали за малый рост — метр шестьдесят пять. Зато паренек вышел пропорциональным, словно его выковал влюбленный Гефест. Излучаемое его телом тепло и нежнейший оттенок кожи оказались тем, что доктор прописал для черно-белого кино, и в начале семидесятых уже не только оторвы из «Роллинг стоунз» называли его «самым заманчивым аттракционом фильмов уорхоловской Фабрики», но и консервативные дядьки из «Нью-Йорк Таймс» признавали «настолько великолепно сложенным, что от одного его вида не только женщины, а и любой мужчина впадёт в отключку».

В полукустарных, то беглых, то пристальных, то сверхболтливых, то заторможенных фильмах, постановку которых с 1968 года Уорхол передоверил кинопрофи Полу Морисси, Даллесандро, игравший то парня по найму («Плоть», 1968), то героинового наркомана («Мусор», 1970), то жиголо («Жара», 1972) мог бы быть младшим и более избалованным братом ранних героев Бельмондо. Так же чесал по жизни без определенной цели, урывая — там толику тепла домашнего очага, тут крупицу материнской ласки, здесь горстку любви, всегда — немного деньжат, немного еды, немного секса и чего-нибудь веселящего, чтобы проводить день с улыбкой и заснуть без забот. Братом американским — где у французских старших кузенов джаз, экзистенциалисты, пижонские старые фильмы и тупик моря, у мальца Джо просто крэк да прохлада бассейна в калифорнийский полдень. И безотказный стояк ему праздник, который всегда с тобой. Причем — важное уточнение! — безотказный не потому что «этот рад услужить всем», как говорил о себе робот-домработник, сыгранный Робином Уильямсом в экранизации Азимовского «Двухсотлетнего человека», а потому что просто приятно быть живым и быть собой.

В Европе Даллесандро оказался в 1973 году, куда Морисси и Уорхол снарядились в экспедицию снимать «Плоть для Франкенштейна». Фильм дал настолько превосходные сборы, что команда осталась в Италии делать «Кровь для Дракулы». И тут возникает мотив, который покажет нам, что куда ближе неприкаянным парням из фильмов «новой волны» были не персонажи Даллесандро, а сам актер. Во время съемок он настолько увлекся фильмом Марко Феррери «Большая жратва», что посмотрел его несколько раз. И поэтому, когда на него вышли итальянские продюсеры с предложением сыграть в дуэте с актрисой Андреа Ферреоль, он попросту взял да и остался в Италии: для него героиня «Жратвы» была недосягаемым идолом более, чем Джим Моррисон для его ровесников.

Итальянские каникулы Мальца Джо растянулись на десять лет. Наряду с такими ребятами, как Люк Меренда и Джордж Хилтон, он стал постоянным игроком команды вульгарного кино, с кровью, сексом, комплексами, ружьями, грохотом взрывов и ревом мотоциклов, пережившего расцвет в Италии 1970-х. Уже отсюда он пришел в качестве образца для подражания к патлатым и развинченным советским старшеклассникам и студентам времен Олимпиады — в прокатившемся с ветерком по брежневским экранам фильме «6000 километров страха» (1978) он изображал гонщика, со всей дури вляпавшегося в муторные внутрисемейные отношения своего инструктора с его женой и пытавшегося в разгар авторалли в Кении избавиться от неприятного осадка с помощью алкоголя; Малец так выкидно разгуливал по экрану в крошечных красных плавках, что в наших учебных заведениях серьезно подтянулась успеваемость по физкультуре.

Такова предыстория встречи, которая, если смотреть с исторической перспективы, выглядела неизбежной, как совместный фильм Сталлоне и Шварценеггера, но произошла случайно, и даже не по воле режиссеров — в оба фильма «новой волны» Даллесандро привели женщины. Закономерность же и предопределенность этого союза выявляет тот факт, что каждая из картин — и «Черная луна» (1975) Луи Маля, и «Карусель» (1978) Жака Риветта — стала настолько радикальным высказыванием по поводу сюжетной конструкции в кино, что в свое время публика их попросту не смогла переварить; «Карусель» — та погрузила прокатчиков в такой ступор, что была выпущена во Франции только спустя пять лет после завершения. Обе ленты всегда оказывались настолько на обочине внимания к их создателям, что сегодня мы запросто можем открывать их заново.

Малец Джо и Братец Луи

Черная луна. Реж. Луи Маль, 1975

Если вы ищете самый радикальный образец режиссерской исповедальности в кино — вы ищете «Черную луну» Луи Маля, в которой Джо Даллесандро в компании трех дам разного возраста и стран производства исполнил единственную мужскую роль Братца Лили, представ в образе сказочного Прекрасного Принца в неизбежном кремовом бархате, тесемке на груди, рукавах-фонариках и льняном каскаде длинных волос. Конечно, с появлением фестивального рынка исповедальность у режиссеров в крови — от признаний, что в режиссерское кресло попал как кур в ощип («8 1/2», реж. Федерико Феллини, 1963), до подробных инструкций, как режиссеру довести до дурдома собственную жену-неуравновешенную звезду («Осознание», реж. Махеш Бхатт, 1982). Но Маль, известный своим рационализмом, пошел дальше всех, туда, где у него нет кожи, к трепетным мимолетным фантазиям долгих вечеров своего раннего детства, самым ранним отрывочным воспоминаниям о самых ранних своих фантазиях. По сути, он взялся за экранизацию того, какими были на вкус первые глотки воздуха, приведшие в движение его творческое начало. И какими прекрасными и беспомощными могли бы быть фильмы, если бы ребенком он создавал их просто силой своего воображения. С точки зрения сюжетной интриги, по сравнению с малевской «Луной» сделанное годом раньше Тарковским «Зеркало» — просто «Анжелика, маркиза ангелов». И если за «Зеркало» Тарковского разбирали на собраниях, ограничивали в тираже, уличали в решении очень частных своих проблем за общественные деньги на глазах у народных масс, то за «Луну» его бы попросту убили. Впрочем, Малю тоже не поздоровилось. Фильм остался самым кассово неуспешным в его карьере; Полин Кейл вбила последний гвоздь критической хулы в гроб общественного резонанса картины: «Луи Маль по природе своего темперамента непригоден для создания блуждающей, загадочной, пост-апокалиптической фантазии, на которую он здесь покусился; он здравомыслящий человек, пытающийся снять фильм безумца. Это мертворожденное произведение» — к этим ее словам мы вернемся, когда приведём те данные о картине, которые пригодятся всякому, кто решит провести с ней время.

Луи Маль происходил из семьи крупнейших сахаропроизводителей Франции и вырос в древнем замке исполинских пропорций посреди нетронутого леса. Его детские тропы пролегали словно в том средневековье, где еще рождались новые сказки, да и призраки старых были тут как тут, стоило ветру пошевелить деревья; замок даже носил имя Ле Куаль, что в переводе означает «Кар-кар», вороний крик. По словам режиссера, «в самом доме и окружавшей его сельской местности было нечто очень древнее, может быть, архаичное, и еще… зловещее». Мир вокруг пожирала война, она разразилась, когда Луи было 8 лет, и он пережил ее , укрывшись ровно в тех же декорациях, в каких смотрела свои сны Спящая красавица, встретив здесь интимный момент мужского пробуждения и став, таким образом, ходячим воплощением фрейдистского толкования старинной сказки, разве что в штанах, прямо-таки Спящей красавицей шиворот-навыворот.

«Черная луна» это в полном смысле домашнее кино, только такое красивое, какое не часто выпускают самые передовые кинофабрики — снять ее среди стен и деревьев своего детства Маль пригласил Свена Нюквиста, сделав его таким образом обладателем самой первой, впервые вручавшейся в 1976 году премии Французской киноакадемии «Сезар» за лучшую операторскую работу. Съемки велись только в сумерки, в часы рассвета и заката, или в редко выпадавшие хмурые дни, что обеспечило фильму облик, который имеют комнаты в момент пробуждения — когда образы сна стремительно тают, а очертания предметов вокруг еще не до конца проявились и сложились в привычные формы. Загадочный уклад жизни в доме — по рации туда долетают сводки с полей Мировой войны полов, — населенном безмолвными или изъясняющимися на тарабарщине людьми, говорящими животными и хныкающими, если на них наступить, цветами, увиден глазами юной девушки (Кэтрин Харрисон), которая попала сюда, погнавшись на поле за единорогом — что заставило бесчисленных интерпретаторов картины сойтись на том, что в основе ее лежит аллегория сексуальной инициации; во всяком случае, такая интерпретация не противоречит тому, что пережил в замке «Кар-кар» сам режиссер.

- «Грань». Реж. Валериан Боровчик, 1976

- «Я тебя люблю, я тебя тоже нет». Реж. Серж Генсбур, 1976

- «Ночной дебош». Реж. Катрин Брейя, 1979

- «Черная луна». Реж. Луи Маль, 1975

- «Черная луна». Реж. Луи Маль, 1975

- «Черная луна». Реж. Луи Маль, 1975

- «Карусель». Реж. Жак Риветт, 1981

- «Карусель». Реж. Жак Риветт, 1981

Интерпретация через символы и культурные надстройки — единственный способ общения с фильмом людей, которые и собственную жизнь четко делят на явь и сон, словно во сне они перестают мыслить и переживать. Лично я прочел несколько и каждая вполне обоснованна. Равно как и полностью непригодна — разве что как горсть успокоительных таблеток для самих же авторов этих интерпретаций, слишком одержимых компульсивно-обсессивным синдромом, чтобы дать жизни просто происходить. Таких «читателей» Маль щелкнул в фильме по носу парой шуток. Когда героиня Кэтрин Харрисон, не выдержав вопиющей неразберихи, подходит подбоченясь к ложу престарелой хозяйки (Тереза Гиз, первая брехтовская «Мамаша Кураж») замка и с безупречным британским выговором объявляет: «Могу я, с вашего позволения, узнать, что здесь происходит?», на этих словах с нее сваливается юбка, и старуха заходится в смехе самого площадного свойства. В другой сцене старуха в присутствии девушки ведет долгие переговоры по рации с полем боя, несколько раз четко и с опасением в голосе произнося по-английски слово «конь», а потом шепчет, чтобы девчонка не услышала: «Тише, а то, кажется, она поняла про греков». Все эти сложновыстроенные интерпретации, занимающие больше страниц, чем сценарий фильма, собиравшийся из снов и детских фантазий по сюрреалистическому принципу автоматического письма, — такая же дешевка, как пятерочный экзамен, сданный зубрилкой в средней школе.

Ценны в «Луне» именно переливы тревоги и утешения, непродуктивного беспокойства и творческой собранности, мультяшного беспорядка и соборной стройности, дозированные безупречно как в подлинной эмоциональной жизни. Среди женщин, детей и животных Даллесандро единственный мужчина и, помимо того, что носит наряды принца, пилит ветви, распевая оперу, и закапывает трупы, он привносит в фильм чисто мужское начало — стойкость нежной доброжелательности, когда с улыбкой, как на младенца, смотрит, как кормят грудью беспомощную умирающую старуху, или самозабвенно заигрывается с детьми в битвы на мечах, когда те затевают вагнерианский вечер с исполнением «Тристана и Изольды». Эти качества составляют натуру Даллесандро, и занятно, что в фильм он попал не из-за них: его герой должен восприниматься как брат-близнец амазонки в исполнении Александры Стюарт, и Маль просто искал мужчину-двойника для канадской феминистской секс-бомбы, бывшей тогда его интимной подругой.

Фильм, где толком говорит только один человеческий персонаж и его играет англичанка (прославившаяся, кстати, в экранизации опять-таки средневековой легенды о крысолове-дудочнике в постановке Жака Деми), стал переходным мостиком к американскому периоду в творчестве Маля, всегда тяготевшего к англосаксонской культуре.

Что же до утверждения Кейл, к которому мы обещали вернуться, то это тот случай, когда из верно определенных предпосылок делается неверный вывод. Да, это фильм о том, что тревожит и беспокоит нас по ночам, что толкает кого-то к бутылке, кого-то в петлю, кого-то — в кресло психоаналитика. И — да, он сделан рационально и без дрожи. Маль создал уникальный в мировой культуре фильм, который предлагает посмотреть на эти тревоги не перепуганным, не похмельным, а здравым и ясным взглядом, с уважением, не интерпретируя, а просто признавая их существование, возвращая им то огромное место, которое они занимают в наших снах и которое на каждом шагу стараются умалить при помощи седативных препаратов и философии воинствующей реальности. Протянуть руку дружбы своему отчаянию от непостоянства и непостижимости всего и себя в том числе и сомкнуться с ним в братских объятиях — это ли не первый шаг для того, чтобы начать жить и дышать в унисон с собственной природой, а не бежать, задыхаясь, за трамвайчиком человеческих выдумок?

Что интересно, если просто пойти за фильмом, то в конечном итоге история про погоню за единорогом, которого в итоге пришлось кормить собственной грудью, окажется закономерной и знакомой как собственная жизнь — автоматическое письмо и попытка сфотографировать призраков своих отроческих фантазий привела к фильму, который, если не читать его с энциклопедией сновидений в одной руке и Ортега-и-Гассетом в другой, окажется наделен самым стройным сюжетом, какой знал повествовательный жанр, полностью построенным на причинно-следственных связях. Ибо ошибка, которую совершали все сказители до Маля и продолжает совершать подавляющее большинство человечества, — это исключать из этих связей либо сны, либо здравомыслие.

Интерлюдия: Малец Джо и три эротомана

Джо Даллесандро

Впервые снявшись во Франции в 1975 году у Луи Маля, Джо Даллесандро до конца десятилетия оставался частью французского кинопейзажа, снявшись в общей сложности в пяти фильмах. Мы останавливаемся на тех двух, что созданы режиссерами «новой волны» и радикализируют сюжетную конструкцию, но два других достойны упоминания в принципе, а на один имеет смысл бросить беглый взгляд в свете затронутой нами темы.

Картина музыканта Сержа Генсбура «Я тебя люблю, а я уже нет» — слишком известна и в восприятии тех, кому она по душе, мгновенно обретает заряд культового объекта, чтобы сегодня на эту тему кому-то требовалось вставлять свои пять копеек; скажем просто, что ее действие разворачивается в американской глубинке: Генсбур воспел ее дороги, кафе при бензоколонках, деревенские танцы, а с ними — горько-сладкий ветерок сиротства, бесприютности и от них еще более обжигающего утешения в общественно-порицаемой форме дружбы. Даллесандро здесь был не во Франции, наоборот, француз вполне предсказуемо использовал пионерски-американское отправное состояние свободы Мальца Джо, чтобы потосковать об Америке и ее индивидуализме чистой пробы.

Что же касается «Ночного дебоша» (1979), кстати, с музыкой того же Генсбура, то в своей ранней работе мадемуазель Катрин Брейя всего лишь порепетировала на Даллесандро-секс-символе некоторые из способов вымещать на славящихся полигамностью альфа-самцах чувство собственной ущербности и порождаемые им неврозы; эти способы она впоследствии отточит до блеска на Рокко Сиффреди в «Романсе» и «Порнократии».

Как ни странно, с точки зрения триады Даллесандро-Франция-нарушение сюжетного нарратива интерес представляет именно «Грань» (1976), картина поляка Валериана Боровчика, чьи ранние ленты вызывали интерес фестивальной публики, но переезд во Францию довольно скоро превратил его в поставщика обычной для времен «Эмманюэль» эротической киномакулатуры. Главную женскую роль парижской проститутки в «Грани» даже исполнила Сильвия Кристель; сама она считает эту роль лучшей в своей карьере и искренне сожалеет, что ленту мало кто видел. Действительно, жаль, учитывая что Кристель здесь и вправду обозначила какой-то точный комментарий о женском стиле эпохи, вроде «Какой бы была „Дневная красавица“ в десятилетие экономического кризиса, когда рок уже сдох и перед приходом диско недолго торжествовала эстрада самого бесстыжего пошиба, вроде звучащего в фильме Африка Симона», а в самом фильме есть это чувство города во времени, каким он был на вкус за рулем автомобиля, у барной стойки, на мокром от осени вечернем тротуаре.

Надо сказать, Даллесандро, который до сих пор любит ввернуть, что никогда не умел играть вообще, здесь высокопрофессионально перевоплотился в несвойственные ему мягкие дорогие ткани и манеры потомственного владельца виноградных угодий, среди которых он наслаждается тем жизненным комфортом, о котором фантазируют дизайнеры ведущих марок: быть совершенно молодым и жить в роскоши в компании любимой жены, которую он хочет всегда, и кудрявого сына, чьи красота, резвость и поминутные шалости способны сполна занять весь досуг в самый неприкаянный день.

- «Грань». Реж. Валериан Боровчик, 1976

- «Я тебя люблю, я тебя тоже нет». Реж. Серж Генсбур, 1976

- «Ночной дебош». Реж. Катрин Брейя, 1979

- «Черная луна». Реж. Луи Маль, 1975

- «Черная луна». Реж. Луи Маль, 1975

- «Черная луна». Реж. Луи Маль, 1975

- «Карусель». Реж. Жак Риветт, 1981

- «Карусель». Реж. Жак Риветт, 1981

Сюжет фильма, где по законам жанра софт-порно 70-х порядочное место будет отведено этим дурковатым крупным планам лохматых гениталий и всякого рода сопению и возне, сводится ко всегда досадной и непонятной, но до обидного расхожей истории: во время командировки в Париж наш прекрасный принц зашел выпить на Сен-Дени, взял со скуки проститутку, и ее жизнь, с побоями сутенера и сентиментальным прослушиванием по телевизору черно-белых шансоньеток засосала его с головой. И вот посреди ленты возникает эпизод, который в восприятии многих полностью разрушает причинно-следственную связь. Герой Даллесандро, посещая днем стройку винзавода, распечатывает письмо из дома, присланное служанкой: она сообщает, что сын утоп в бассейне, а хозяка покончила с собой. Даллесандро мнет письмо и дальше продолжается история его одержимости проституткой. Есть намеки, что так или иначе эта сцена нарушает хронологию. Существует трактовка, вполне обоснованная, что эта сцена предвосхищает всю историю с проституткой вообще. Не менее обоснованная — что первая часть истории с проституткой предвосхищает пролог в загородном доме, то есть, выходит, что Даллесандро в принципе погуливал во время командировок. В связи с этим простенький сюжет безнадежно путается и в паттерне поведения героя начинает отчетливо петлять чувство вины. Боровчик вставляет всего лишь один короткий, статичный кадр — и то, что было просто как мужские белые трусы от Calvin Klein, становится прихотливо, как кружевное белье содержанок belle époque.

К сожалению, все самое простое, безопасное и ясное в жизни на поверку оказывается уродливо запутанным так, что эта путаница, когда не знаешь, за что хвататься первым делом, в итоге парализует волю человека и заставляет его самого и его жизнь на какое-то время производить впечатление простых и безопасных; или же он, изголодавшийся по простоте, прикидывается простым, чтобы эту самую простоту в свою жизнь хоть ненадолго и неправдой, но залучить. Кстати, я-то сам не думаю, что в сюжете нарушена хронология. Почему-то люди часто предпочитают все дополнительно усложнить интерпретациями и бесконечными «а может, на самом деле было так?», чем допустить самое обычное, расхожее поведение, с которым знаком каждый: пропускать мимо ушей, спокойно отправлять в мусорное ведро самую катастрофическую для нас информацию и идти дальше развлекаться и тешить свои пороки — а иначе, вдумайтесь, почему большинство из нас так собраны, деловиты, а порой и откровенно забавляются, занимаясь организацией похорон именно тех людей, без которых наша жизнь уже никогда не будет прежней?

Малец Джо и Бедняга Жак

Карусель. Реж. Жак Риветт, 1981

«Карусель» Жака Риветта тянется на два часа дольше того срока, когда фильм живет полноценной жизнью, потому что в эти два часа авторы пытаются один за другим присобачить финалы к истории, у которой, для начала, красноречиво не сложилась завязка. Картина в высшей степени поучительная, мучительность ощущения от ее просмотра до конца преподносит нам хороший, наиважнейший, урок, не только кинематографический, но и жизненный. Так что пропустить через себя этот опыт смысл есть, и немалый.

Виной тому, что Риветт не оставил попытки доделать фильм из того, что никак не могло стать им, прозаичен и невыносим, как зубная боль: невыплаченный кредит. Дело было так. В начале 1975 года Жак Риветт и его продюсер Стефан Чалгаджиев получили в качестве прощального дара от Центра национальной кинематографии, который покинул либеральный директор Шоссери-Лапре, жирную по их меркам и по тем временам сумму в 50 миллионов франков — вызвав волну зависти и кривотолков в киношных кругах — на создание цикла из четырех фильмов с весьма сомнительной связью между картинами и к тому же за отсутствием полноценных сценариев; в двух случаях был обозначен только жанр и предположительные исполнители (подробности о сути проекта опубликованы «Сеансом» в статье о Риветте из номера «Длинная дистанция»). Сняты, и скоро, за полгода, были только второй и третий фильмы цикла, фантастический и авантюрный, но тут из Риветта вышел дух, и дело замяли. До 1977-го, когда Чалгаджиеву пришлось отчитываться перед Центром, а остатки средств улетучились в неизвестном направлении (Риветт придерживался подозрения, что на Брессона). Возвращать было нечего, но Центру что-то получить было надо, и сторговались на одном фильме вместо двух. Чтобы привлечь дополнительные инвестиции, нужна была звезда, и Чалгаджиев вспомнил, что как-то ему отказала Мария Шнайдер, заметив, однако, что снимется в чем угодно, если ставить будет Риветт. Этих двоих свели в срочном порядке, и режиссер спросил первое и самое тупое, что может прийти в голову, с кем из актеров Шнайдер хотела бы сняться в дуэте. Шнайдер ответила, что мечтает познакомиться и сыграть с Джо Даллесандро. Это было несложно организовать, а Риветт использовал историю зачатия проекта — двух людей сводит кто-то третий — как предпосылку сюжета, приправив ее соусом таинственности: в гостинице при аэропорте встречаются двое незнакомцев, каждому из которых назначила здесь свидание и сняла номер, но сама не появилась, одна и та же особа. Риветт рассчитывал запечатлеть на полуимпровизационной основе контакт двух индивидуумов, из которых один другому любопытен заранее, запихать в коробку из-под пленки и расквитаться с Центром. Иными словами, прокатиться на актерах и такой сближающей двух потерянных людей в силу своей безликости атмосфере аэропорта, окружной дороги, где все — транзитом, казенщины кафе и гостиничных номеров — всего, что шлейфом тянется за экранными образами двух этих актеров.

Похоже, бедняга Жак думал включить Лелуша, к которому относился с сочувственным пониманием. Загвоздочка вышла там, где он не предполагал: эти двое элементарно останутся друг другу безразличны, что к восьмому дню съемок превратит Марию Шнайдер из и без того раздражительной, а тут еще отягощенной наркотиками, натуры попросту в злобную мегеру. Снимать реакцию друг на друга и завязывающиеся отношения двоих с целью обжить казенный мир и восполнить ненаписанный сценарий, когда, как видно из фильма, одна только шипит в ответ, другой незлобиво потешается над ней, как над раскапризничавшимся ребенком, чем выбешивает ее уже капитально? Ну, скажем, что-то могло получиться, если бы Риветт переключил регистр с лирического на комедийный,но он либо от растерянности не сообразил, либо результат его действий в подобном направлении (что означало довести Марию Шнайдер до дефюнесовского неистовства) рисковал попасть не в лабораторию по проявке пленки, а на страницы уголовной хроники.

Однако Центру нужен фильм на четверть миллиона, и чтобы превратить отснятое в высказывание, Риветт принимается на ходу сочинять детективную интригу. В фильм вводятся всё новые и новые персонажи, новые загадки и ходы, потом персонажи оказываются не теми, кем кажутся, у каждого оказываются скрытые мотивы, все интригуют против всех, и если отдельные детективные трюки — вроде того, как был спрятан шифр от сейфа — исполнены изящества, в основном это — поминутно высасываемая из пальца неразбериха, вроде тех откровенно неудачных романов Джона Диксона Карра типа «Часов смерти», когда вместо одного раза исходная расстановка выворачивается наизнанку двадцать раз, так что зритель/читатель просто теряет нить, устает без конца удивляться и лишается интереса. Что съемки в этом фильме, где персонажи и сюжетные уловки прибывали с каждым днем, как кролики из шляпы фокусника, вызывали не меньшую досаду, чем его просмотр, можно оценить по тому препотешному моменту, когда Шнайдер натыкается, пока камера следует за ней по коридорам загородного замка (как и в «Луне», фильм частично снят в шато), на некую участницу съемочной бригады и раздраженно спрашивает ее: «Ну, и какова ваша роль в этом спектакле?», а та отвечает, замешкавшись: «Никакой роли я не играю». Тогда Шнайдер бьет себя по бокам и сардонически объявляет куда-то в потолок: «Роли ей не нашлось! Надо ж: осталась без роли!» Маразм зашкалит до того, что ближе к концу Риветт опустится до воскрешающих покойников и даже ясновидца, вещающего о том, как на поляне за домом герои стреляют друг в друга из невесть откуда повылезавших пистолетов. Завершить эту катавасию Риветт вынужден пролитой кровью — потому что это последнее, что наверняка ставит точку в сюжете, из которого авторы не сумели выпутаться иначе.

- «Грань». Реж. Валериан Боровчик, 1976

- «Я тебя люблю, я тебя тоже нет». Реж. Серж Генсбур, 1976

- «Ночной дебош». Реж. Катрин Брейя, 1979

- «Черная луна». Реж. Луи Маль, 1975

- «Черная луна». Реж. Луи Маль, 1975

- «Черная луна». Реж. Луи Маль, 1975

- «Карусель». Реж. Жак Риветт, 1981

- «Карусель». Реж. Жак Риветт, 1981

Мораль этого самого тягомотного и утомительного фильма в мире и во Вселенной, напротив, ясна и вечна, чем и ценна: интрига начинается там, где нет любви. Любовь и есть сюжет, ей не нужно выдумывать иных приключений и ползать по карте мира в поисках неисследованных мест и по карте вин в поисках неизведанных вкусовых ощущений. Любви всегда достаточно. И если двоих не потянуло друг к другу естественным образом, не стоит настаивать на знакомстве и удерживать то, чего попросту нет, даже если — тем более, если — держаться вместе вам предписывают выгодные житейско-финансовые перспективы.

Но обратим внимание на Мальца Джо. Выросший в приютах и с шестнадцати лет привыкший на панели принимать любую форму любви, лишь бы она наполнила вечер подобием семейного уюта, он находит тепло и в этом кинообщежитии, сообщая его в итоге самому фильму. В картине есть сцена, где Даллесандро и Шнайдер приезжают в один из замков ее покойного отца в поисках упомянутого шифра к сейфу. Дом полон старинной кухонной утвари, обеденных столов и свечей, а из еды — только консервы. Они выкладывают всякую дрянь из банок в ценные сервизы, зажигают канделябры, и Джо с улыбкой ребенка говорит: «Я всегда мечтал так ужинать, каждый день». И хотя пресыщенная француженка пытается осадить его ироническим «Консервами?», он пристраивается у ее ног и душевно, с наивной улыбкой, говорит, как у него никогда не было настоящей семьи, как его баловала сестра и поэтому с ним навсегда осталось потребительское отношение к женщинам, что для него нормально, когда они нянчатся с ним, что полюбил ее сестру, потому что она одержима деньгами и на все ради них готова: ведь на деньги можно купить всё это, и проводить вечера как будто в настоящем обжитом доме в кругу настоящей семьи, в безопасности. И еще — что в конце такого вечера в таком уютном доме хорошо заняться любовью. Сиротство Даллесандро, который, не зная семьи, умеет в нее самозабвенно играть как ребенок, для которого и сиротский фильм без смысла и души — все равно семейный очаг, где суетятся люди, где вечером накрывается стол, вдруг очеловечивает «Карусель», становится нежным и ненатужным, а оттого внезапно громко прозвучавшим окриком людям, которые слишком сосредоточились на возвращении кредита, чтобы сохранить тягу к игре и получать удовольствие от такой крайней формы игры, как съемки фильма.

Этот контрапункт естественной и доброжелательной манеры присутствия на экране Даллесандро и дерганого фильма, который два с половиной часа не ставит иных задач, кроме как тупо обрести логику повествования и монтажа, возникает и в сновидческих сценах в лесу, которыми Риветт прослоил основное повествование: они служат эдаким пластическим комментарием сценам, воссозданным реалистическим методом. В них Даллесандро и девушка, изображающая Шнайдер (на это актриса уже не дала себя развести), преследуют друг друга на природе, и в финальном кадре Даллесандро сидит на камне и улыбается героине, которая слишком зашилась в ощущении своей женской неполноценности, и фильму, который слишком поддался чувству бессилия от собственной коммерческой несостоятельности. Это добрая и сочувствующая улыбка. Так улыбается тем, кто ведет себя непотребно, потому что страдает без любви, тот, кого любовь не покидает ни на минуту. Даллесандро знает главный секрет. Любовь — это не когда тебя любят и поют дифирамбы, не когда ты увлек и понравился. Любовь — это радостное знание, с которым ты просыпаешься и засыпаешь, что ты прекрасен, и готовность разделить эту радость с другим. Только тот, кто этим знанием обладает, способен сочувствовать и любить. В итоге Даллесандро, приведенный Шнайдер в фильм Риветта на свою погибель, стал тем пятым элементом, который превратил самый бессмысленный фильм на свете в самый четкий портрет катастрофы, ждущей всякого, кто полагается на спасение в любви, что придет за ним извне.