Невидимое кино

— Если все ваши работы собрать вместе, то их можно посмотреть за один час, при этом вас упоминают в классическом курсе истории кино. Как так вышло, можете сказать? Вы вообще чем занимаетесь по вашему мнению?

— Вы хотите спросить, кем я себя считаю: теоретиком или режиссёром? Знаете, я уже давно стараюсь избегать ярлыков. Ещё в шестидесятые я понял, что специализация это плохо. Она превращает людей в пассивных потребителей. Человек начинает жить с мыслью, что всё должны делать «профессиналы». Хочешь сготовить яичницу — иди за профессионалом, хочешь забить гвоздь — тоже.

— А как именно вы начали делать кино?

— Я получил хорошее академическое музыкальное образование. Но к 17 годам уже считал себя режиссёром. Мне хотелось напомнить людям о скрытых возможностях кино. Когда я начинал снимать, концепции независимого кино не было ещё. Изготовление фильма было возможно только в рамках киноиндустрии, режиссёр не мог быть свободным художником. Работать в рамках индустрии я не мог, мне было скучно: проблема голливудского кино для меня в том, что оно не развивается. Индустрия функционирует по тем же механизмам, что и сто лет назад. И базируется она на механике театра и мюзикла. Те же стандартные сюжеты и структуры встречают стандартные ожидания публики: любовная история, разлука,

— А вам кажется, кино может быть не коллективным?

— С моей точки зрения кино идеально вписывается в концепцию «уединённого творчества», и вообще является идеальным стимулятором творческого мышления (мышление ведь очень зависит от стимулов, я не верю в «просто мышление»). Но правда жизни в том, что индустрия удовлетворяет материальные потребности

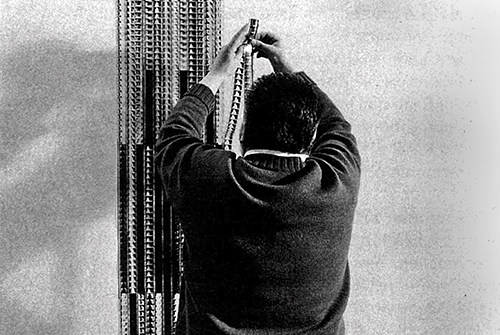

Питер Кубелка. Кадр из фильма Фрагменты Кубелки. Реж. Мартина Кудлачек, 2012

— Вы из тех редких режиссёров, которые отказываются оцифровывать свои работы. В чём смысл?

— Я люблю предметы, а плёнка настолько материальна. Её можно потрогать, но и просмотреть кадр за кадром, посчитать эти кадры, отмерить рукой нужные фрагменты. Плёнка открыла для меня возможность метафорический подход к кинематографу. Когда я говорю «метафора», я имею в виду дословное понимание этого термина: meta — «за», а phero — «нести», то есть дословно «я переношу». Например, можно сказать «роза» и «рот» — мозг тут же начнёт интерпретировать эти два понятия

— Похоже на «интеллектуальный монтаж» Эйзенштейна.

— Не совсем. У меня своя кинотеория:

— Давайте вернёмся к теме киноиндустрии. Вы ведь остались независимым художником, но так и не расстались с плёнкой. Каким же был ваш «третий путь«?

— Очень простым. Я решил воровать. Мои первые три фильма («Адебар», «Швайхатер», «Арнульф Райнер») — это украденные фильмы. Я их украл у клиентов, которые мне заказали рекламу. Представьте себе,

— Меня всегда мучил вопрос: почему ваши клиенты, несмотря на репутацию авангардного режиссёра продолжали заказывать у вас рекламу?

— Я думаю, от невежества и лени. Владелец пивной компании Швайхатер был меценатом, покровителем искусств, коллекционером. Меня послали к нему попросить денег на развитие некоммерческого кино. Собственно, за этим я и пришёл. Но разговор быстро перешёл на другие предприятия этой семьи, среди которых был несколько рекламных агентств. И он предложил мне заняться рекламой, а потом, если конечный продукт ему понравится, поговорить о финансировании кино. До этого, естественно, не дошло. Мне пришлось бежать из страны, так как против меня возбудили дело. Как я понимаю сегодня, это был один из самых удачных проектов моей жизни, ведь

Адебар. Реж. Питер Кубелка, 1957

— В Роттердаме в этом году проходит ретроспектива ваших работ, прекрасная возможность подвести

— Как я уже говорил: я давно разделил свои фильмы на метрические и метафорические. К метрическим относятся «Адебар», «Швайхатер», «Арнульф Райнер», «Поэзия и правда». «Адебар» был заказан как реклама венского кафе. В кадре постоянно мелькают люди, или даже силуэты людей в негативе и позитиве. Они двигаются быстро как будто танцуют. Я хотел передать атмосферу жизни и веселья, присущих этому месту. Но как реклама эта работа не состоялась. Второй работой была реклама пива «Швайхатер». Мне казалось, реклама будет работать на подсознательном уровне, если на фоне ролика с девушкой пьющей пиво будут мелькать другие образы. Я пытался сделать монтаж наиболее резким, бьющим, чтобы сконцентрировать восприятие зрителя. Исход этой рекламной кампании я уже описал…

— Один из метрических фильмов «Арнульф Райнер» отсылает нас к венскому акционизму.

— Я был в своём роде предвестником венского акционизма. Герман Нитч был моим другом и его на это движение вдохновил я и Арнульф Райнер. Моя радикальные взгляды относительно безграничной свободы художника на них тоже повлияли. То, что они делали, было очень интересно и смело. Нитч называл их акции «эстетической формой молитвы» и надеялся побороть насилие через катарсис. Если кто с ними и ассоциируется в мире кино — так это Курт Крен. А Райнер хотел сделать фильм о себе. Он был хорошим художником и соответственно богатым. С кинорежисёрами так редко бывает. Фильм про Райнера был задуман как кинопортрет, но так и не стал им, превратившись в комбинацию

— Вы упомянули фильм «Поэзия и правда»…

— «Поэзия и правда» — мой последний метрический фильм, назван он в честь автобиографии Гёте. Фильм составлен из «добытых» материалов: я собрал библиотеку актёрских проб, снятую таким образом, что актёр появляется в кадре за 30 секунд до начала пробы и ведёт себя совершенно обыкновенно, пока не загораются огни, и не происходит преображение. Этот порог между двумя видами бытия был мне очень интересен. Кроме того, это были пробы из рекламного агентства, а для меня критический взгляд на механизмы рекламы очень важен. Как она заставляет нас верить, что поедание шоколада сродни оргазму, а дорога в рай вымощена определённой маркой желтого керамогранита?

— А что с метафорическим кино?

— К метафорическому кино, к примеру, относилась моя первая работа «Мозаика с уверенностью». В ней присутствуют зачатки метафорического фильма: звук отделён от изображения и является комментарием для видеоколлажа из сцен знакомств и флирта. Материал я нашёл в мусорной корзине на одной студии. Все сцены в фильмы связаны тематикой отношений, в остальном же структура достаточно хаотична.

— На Роттердамском фестивале в этом году очень много фильмов, в которых звук и картинка находятся в весьма странных взаимоотношениях. Есть несколько программ: звуковые киноэкскурсии по городу, саундскейпы в разных частях Роттердама. Всё это отсылает к фильму «Наше путешествие в Африку»…

— Да, не прошло и пятидесяти лет… «Наше путешествие в Африку» мне заказала группа состоятельных бизнесменов, которые ехали на сафари и хотели, чтобы при них был частный оператор. А у меня была своя сверхзадача: я интересовался

— Ваше использование звука напоминает фильмы леттристов, таких как Изу, Леметр…

— Возможно, но на момент работы над фильмом у меня не было никаких ориентиров. Потом я понял, что продолжаю традиции Вертова и Бунюэля. Я искренне считаю, что только эти двое действительно пытались работать со звуком на полную катушку,

Швайхатер. Реж. Питер Кубелка, 1958

— Я знаю, что ваше инакомыслие распространяется не только на структуру фильмов, но и на архитектуру кинозала: к примеру «невидимый кинотеатр» в Антологии Мекаса. Как у вас появилась идея этого проекта?

— Разумеется, начав заниматься кино, я не мог не подумать о самом пространстве, в котором кино показывают. До сих подход к кинозалу остаётся театральным. Зал с красными креслами, сцена с экраном, на который проецируют плёночный театр… Я против такой концепции. Моей идеальной моделью была кинокамера: представьте, у вас есть линза, некое тёмное пространство и негатив. Свет путешествует от линзы к негативу. Кинотеатр в моём идеальном мире строился именно так, только вместо линзы был проектор, на месте негатива — экран, а в середине — изолированное пространство для зрителя. И это то, как должно быть устроено помещение для просмотра. Зритель не должен понимать размеры комнаты, видеть потолок… Меня всегда пугало то, как в современном мире показывают

— Вы как закоренелый авангардист обычное кино, наверно, и не смотрите…

— Я не считаю, что кино обязательно должно быть авангардным. Ни в коем случае. Это было бы ужасно. Голливуд необходим, но его кино не должно считаться эталоном, да и вообще «кино»… Это, скорее, просто зрелищное искусство, цирк. А рынок независимых фильмов должен быть неизмеримо шире. Мне не нужен массовый зритель, но мне нужна возможность показывать фильмы. Что я не люблю, так это компромиссы. Я считаю, режиссёры типа Годара убили французское кино. Философия, марксизм и романтическая комедия в одном флаконе — так ни отдохнуть спокойно, ни подумать толком.

— В прошлом году на Берлинале, вы проводили семинар на тему кулинарии и кино. Можете рассказать о том проекте?

— Когда я приехал в Америку, я считал своей задачей защитить кино как форму искусства, доказать, что это не просто несколько повторяющихся сюжетов. Для достижения цели я начал читать книги о разных видах искусства, чтобы для самого себя сформулировать критерии отбора. Так

Поэзия и правда. Реж. Питер Кубелка, 2003

— Чем вы будет заниматься после Роттердамского фестиваля?

— Сейчас я работаю над новым фильмом. Это, возможно, мой последний фильм. Я собираюсь его закончить в конце этого года. Это полемическая декларация веры в то, что искусство кино выживет и будет процветать. Этот фильм будет сделан вручную, никаких технических приспособлений, 35 мм, как и остальные мои фильмы. Больше я ничего говорить не хочу, так как фильм ещё не готов.

— На фестивале помимо вашей ретроспективы показали новый документальный фильм Мартины Кудлачек «Фрагменты Кубелки». Вы остались им довольны?

— Фильм мне очень понравился. Сначала этот проект вызывал у меня сложные чувства: мы так долго снимали, и фильм получился таким длинным… Но, посмотрев его во второй раз, я понял, что на самом деле это очень хорошая работа. Она не пытается охватить всё моё творчество. Он называется «Фрагменты», и это действительно просто фрагменты разных периодов моей жизни. И я ведь ничего не записываю, никогда не писал мемуары, а потому мне было очень интересно поучаствовать в проекте человека, который захотел хотя бы частично меня задокументировать.

Читайте также

-

Добро пожаловать, или — «Посторонний» Франсуа Озона

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

Перемещенные города, перевернутые смыслы

-

Берлин-2026: Не доезжая до Мемфиса — «Самый одинокий человек в городе» Тиццы Кови и Райнера Фриммеля

-

Берлин-2026: Без усилий о Нью-Йорке и любви — «Единственный карманник в Нью-Йорке» Ноа Сегана

-

Szerencsejáték Támogatás