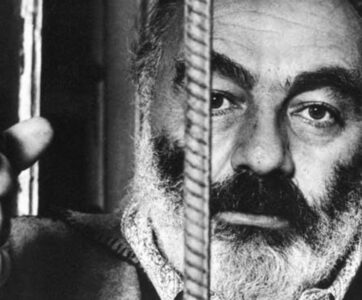

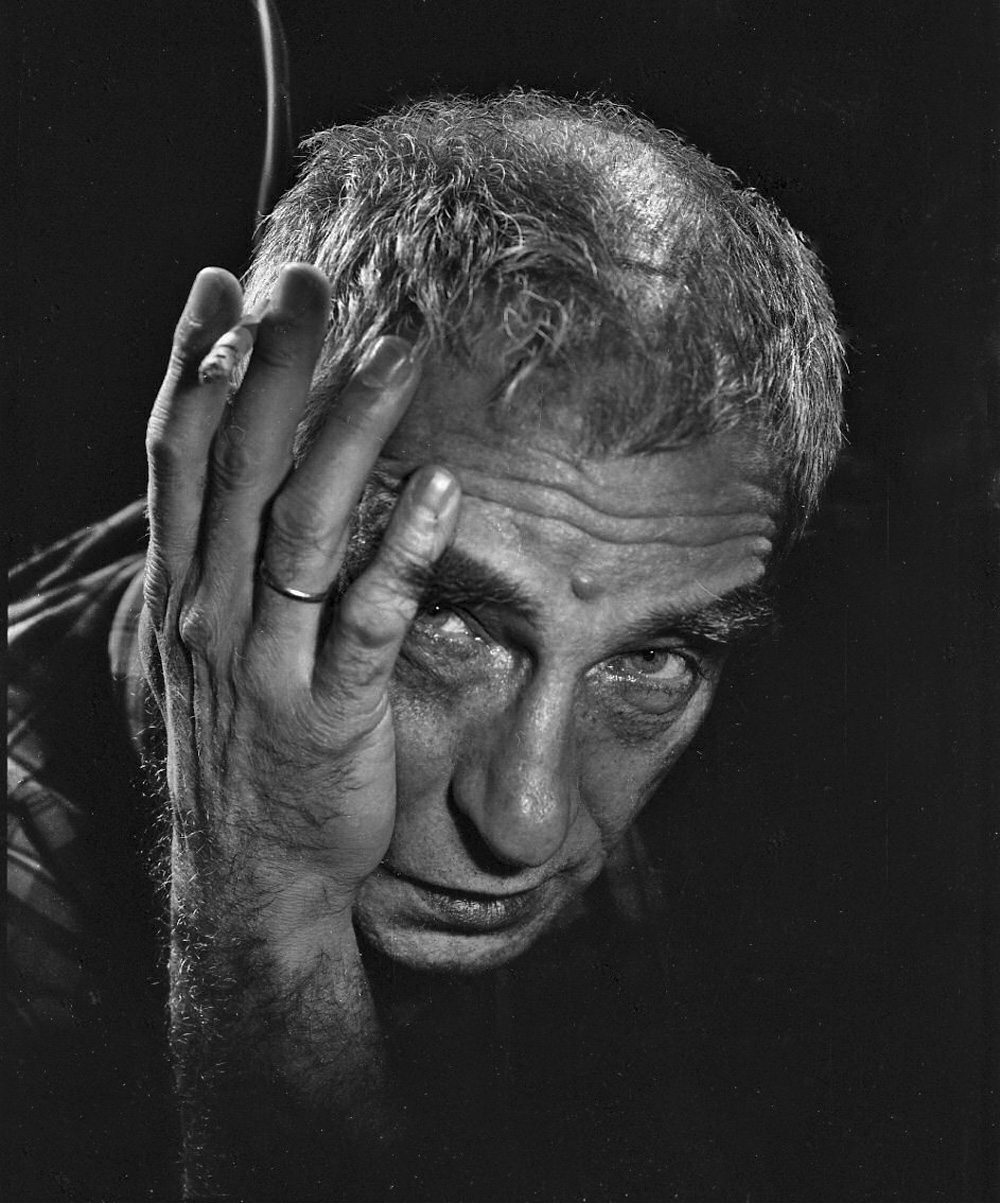

Кшиштоф Кеслёвский: «О себе»

Трилогия «Три цвета» выходит в ретроспективный прокат. «Синий» — с 23 февраля, «Белый» — 3 марта, «Красный» — 10 марта. Републикуем с любезного разрешения «Нового издательства» фрагмент книги Кшиштофа Кеслёвского «О себе», составленной из монологов режиссера, записанных Данутой Сток.

Отец был для меня важнее мамы — возможно, потому, что слишком рано умер. Хотя мама тоже играла большую роль, во многом из-за нее я и решил пойти учиться в лодзинскую киношколу.

Помню, как поступал туда во второй раз. Мы с мамой договорились встретиться после экзамена в Варшаве, на Замковой площади, у эскалатора. Она, наверное, надеялась, что меня примут, но я уже понял, что ничего из этого не получится. Я поднялся наверх, вышел на улицу. Лило как из ведра. Мама промокла насквозь. Я сказал, что опять провалился; она страшно расстроилась. «Послушай, — проговорила она, — а может, тебе лучше заняться чем-нибудь другим?» Не знаю, плакала она, или это были капли дождя, но мне стало ее ужасно жалко. Именно тогда я и решил поступить во что бы то ни стало. Я докажу им, что могу. Хотя бы ради мамы, раз она так огорчается.

<…> Попасть в лодзинскую киношколу было трудно. Я дважды проваливался, но упрямо продолжал поступать. Конечно, одновременно приходилось как-то зарабатывать на жизнь. Не просить же денег у мамы, которая сама едва сводила концы с концами. Около года я трудился в секторе культуры райсовета на Жолибоже. При этом еще писал стихи. Потом год работал в театре костюмером. Это уже было ближе к тому, что меня интересовало. Чтобы не угодить в армию, следовало где-нибудь учиться. Я поступил на преподавательские курсы и еще год делал вид, что хочу быть учителем рисования в школе.

Не хочу, чтобы за меня думал кто-нибудь другой, хотя это, наверное, весьма удобно.

Рисовал я очень плохо. Впрочем, на этих курсах все и всем — рисованием, историей, польским, биологией, географией — занимались кое-как. Парни спасались от армии, а девушки — как правило, провинциалки — рассчитывали выйти замуж или, поработав в варшавской школе, получить прописку. У каждого была своя задача. В школу идти никто не собирался. А жаль — это отличная профессия. Не помню, чтобы я встретил на курсах хоть одного энтузиаста педагогики.

Я все время увиливал от службы в армии. И в конце концов своего добился:меня признали негодным к военной службе даже во время войны — редчайший случай. Согласно диагнозу, я страдаю schizophrenia duplex — опасной формой шизофрении, при которой человек, получив оружие, способен немедленно застрелить офицера. Вся эта история с армией еще раз показала мне, как сложно устроены люди. На комиссии я не врал. Я говорил чистую правду. Только одно немного преувеличил, о другом умолчал.

Но сначала я худел. Придя на комиссию в военкомат в первый раз, я узнал, что у меня имеется недостаток веса в шестнадцать килограммов. Недостатком веса называется разница между ростом и весом минус сто. То есть при моем росте — сто восемьдесят один сантиметр — человек должен весить восемьдесят один килограмм. Так считается в армии. Во мне было шестьдесят пять, так что шестнадцати килограммов не хватало. Поэтому я получил категорию “В” — отсрочка военной службы на год по причине плохого физического состояния. Я был тощий, не более того. Никаких правил я не знал, но решил, что если при недостатке веса в шестнадцать килограммов меня освободили на год, то при недостатке, например, килограммов в двадцать пять дадут белый билет. И принялся усиленно худеть. На протяжении двух месяцев ел все меньше и меньше. Бегал. И так далее. А последние десять дней вообще ничего в рот не брал. Оказывается, это возможно: я не выпил ни капли жидкости и не съел ни кусочка в течение целых десяти дней. И вдобавок ходил в общественную баню — ванной у меня не было, я снимал какую-то жуткую комнатенку под Варшавой. Что так можно заработать инфаркт, я в свои девятнадцать лет не догадывался, да и все равно не придал бы этому значения. Лучше уж инфаркт, чем армия. После пожарного училища я понял, что форма — не для меня.

В училище нас особенно не донимали, но стало совершенно очевидно, что я не в состоянии подчиняться жесткой дисциплине, горну, свистку. Я должен завтракать когда хочу или когда голоден, а не когда положено по распорядку дня. В общем, индивидуалист — как все поляки, а может, и просто сам по себе. Не хочу, чтобы за меня думал кто-нибудь другой, хотя это, наверное, весьма удобно. Так что за решеткой мне бы, пожалуй, пришлось туго — впрочем, говорят, свободы там побольше, чем в армии.

Как говорят в Польше, «вчера из Освенцима». Ужасно, но есть такое польское выражение.

Итак, десять дней я не ел и не пил, зато ходил в баню. Там были и сауна, и парилка. Мужчины, разумеется, разгуливали голышом. И ко мне вдруг стал клеиться один мужик. Я ходил туда каждый день или через день и заметил, что он все время норовит ко мне придвинуться. Я подумал — наверное, педик, они, небось, тут встречаются. Он придвигался-придвигался, а в один прекрасный день подошел, стал рядом, пихнул локтем и говорит: «Хороший петух — худой петух». Оказалось — никакой не педик, просто такой же тощий; считает, что мы оба неподражаемы и, конечно, должны подружиться. Мужик лет пятидесяти, действительно — худой как щепка. Как говорят в Польше, «вчера из Освенцима». Ужасно, но есть такое польское выражение. Я тоже был как будто вчера из Освенцима.

В последний день я уже едва держался на ногах. Приехала мама. Приготовила мне бифштекс — после этой десятидневной голодовки. Я поел, встал и поплелся на комиссию. Разделся. Подошел к столу. Недостаток веса у меня тогда был двадцать три или двадцать четыре килограмма. Уже не шутки. Стою. Мне командуют — само собой, по-армейски грубо: «Эй, ты! Что ты встал? Встань туда! Да не сюда». Поскольку я был здесь не первый раз, то не раздумывая направился к весам. А мне: «Куда пошел?! Весы сломаны! Иди сюда!» Так плачевно завершилась моя авантюра с похуданием. Пришлось остановиться на шизофрении. Никакой специальной литературы я не читал — ни строчки. Понял, что если начну изображать, врать, то меня поймают. Комиссия — дело серьезное. Десять дней меня продержали в закрытом военном госпитале и ежедневно по несколько часов допрашивали — иначе не скажешь. Восемь или девять военных врачей.

За полгода до этого я по собственной инициативе начал ходить в психдиспансер. Сам записался к врачу, сказал, что плохо себя чувствую, ко всему потерял интерес. Это был мой главный аргумент — будто меня ничто не интересует, ничего не хочется. Я не притворялся — это ощущение преследует меня на протяжении всей жизни, а тогда, во второй раз провалив экзамены в киношколу, я переживал настоящую депрессию. Хотя в то время мне казалось, что важнее разделаться с армией, чем поступить. Зимой я стал ходить в диспансер ежемесячно. Потом меня вызвали в военкомат. Спрашивают, нет ли противопоказаний для службы в армии. Я говорю — нет. Встаю на весы. Вес к тому времени я уже набрал. По армейским стандартам не хватало пятнадцати килограммов, но это вам не двадцать пять. Они интересуются, где я хочу служить. Я отвечаю, что предпочел бы какое-нибудь тихое местечко. — Что значит «тихое»? Какое в армии может быть «тихое местечко»? Что ты имеешь в виду? Почему вдруг тихое? — Так я же лечусь в психдиспансере. — Как это — лечишься? И давно? Я объясняю, что уже полгода. — И от чего же ты лечишься? — Сам не знаю, — отвечаю я. — Неважно с головой, вот и лечат. Поэтому хорошо бы попасть в какую-нибудь такую спокойную часть. Они пошептались и говорят: — Вот тебе направление, поедешь на Дольную улицу, в больницу №… на обследование. На Дольной был военный психиатрический госпиталь — бок о бок со Студией документальных фильмов. Там я проторчал в пижаме десять дней, не познакомившись даже толком с соседями по палате. На многочасовых допросах я повторял одно и то же: меня ничто не интересует. Разумеется, врачи были страшно въедливы. Пытались разобраться. Например: — А что ты вообще делаешь, раз тебя ничто не интересует? Я говорю, что недавно как раз сделал кое-что интересное. — И что же это было? — Я смастерил маме розетку. — Какую розетку? — Ну, электрическую. — А что, дома нет розеток? — Есть, — отвечаю. — Но только одна, а у мамы две плитки. Как быть, если хочешь одновременно приготовить суп и чай

Я все повторял, что мне ничего не хочется делать.

Пришлось сделать вторую. — Ясно, — говорят они. — И как же ты ее делал? И я стал рассказывать. Четыре часа я объяснял, как следует соединять проволочки, как обрезать их и как — кабель, как снимать с него обмотку. Я объяснял: — Там ведь идут два кабеля. Один положительный, а другой — отрицательный, понимаете? Два, каждый в такой пластиковой оболочке. Их нужно обрезать. Поэтому сперва надо поточить нож, само собой, а потом уже резать. Но когда перерезаешь кабель, может произойти замыкание. Нужно резать очень осторожно. Потом снимаешь с кабеля оболочку, и остаются два провода, понимаете? Каждый тоже в своей оболочке. Нужно обрезать так, чтобы их не повредить. Потом, когда уже снимешь ту главную оболочку, остаются еще два кабеля, понимаете? Каждый тоже в своей оболочке. Теперь их по очереди нужно перерезать, чтобы достать проволочки, потому что пластик ток не пропускает. Он должен идти по проволочке. А этих проволочек в каждом проводе по семьдесят две. Тут они вдруг встрепенулись: — Как семьдесят две? Откуда ты знаешь? — Я считал- ровно семьдесят две. Они старательно записали, что я эти проволочки посчитал. — Их нельзя перерезать. Поэтому нож не должен быть слишком острым. И давить сильно нельзя. Проволочки надо скрутить, потому что, когда эту оболочку снимаешь, они жутко растопыриваются. Провод состоит из семидесяти двух проволочек, и нужно их как следует закрутить. Потом отвинтить шуруп и подключить. Все собрать, закрыть корпусом, прикрепить розетку к стене и т. д.

Этот рассказ занимал у меня часа три или четыре. Я объяснял все очень подробно, потому что увидел, как они заинтересовались и стали записывать все детали. Я понимал, что для них это что-то значит, но не знал, что. Потом я описывал, как наводил порядок в подвале. Рассказ занял два дня. Я описал все, что лежало на полке и какая она была пыльная, объяснил, что ее нужно было подвинуть, а под ней оказалась лужа, и я решил вытереть пол. Тряпку я ходил отжимать во двор — ведь если выжать ее на пол, опять натечет лужа. Они в ответ: а ведро взять ты не догадался? Я говорю: да, потом я понял, что так удобнее. Хорошо, что сообразил, — больше не пришлось то и дело бегать во двор.

Так прошло два дня. Еще два я расшифровывал какие-то кляксы. Надо было говорить, на что они похожи. В общем, обычные тесты, которыми пользуются психиатры. Спустя десять дней мне вручили заклеенный конверт и отпустили. Дома я его вскрыл и прочитал диагноз: schizophrenia duplex. Потом снова заклеил и отвез в свой военкомат. В военном билете мне поставили штамп «Категория „Д“» — не годен к военной службе даже в случае военных действий. Вот так и закончились мои перипетии с армией. Я все повторял, что мне ничего не хочется делать. Что я ничего не хочу и не жду от жизни — ни хорошего, ни плохого. Вообще ничего. Сказал, что иногда читаю. Тогда врачи попросили пересказать прочитанное. В ответ я дословно воспроизвел «В пустыне и в пуще». Это продолжалось много часов. Им были любопытны мои умозаключения, например — почему я считаю, что из финала следует, что герой воссоединился с героиней, и т. д. и т. п. Ровно через четыре дня начинались экзамены в киношколу — и на этот раз я их успешно сдал. Хотя попробуй пройди конкурс, когда тебе ничего не хочется.