Косметика врага

В материале упоминается Борис Гребенщиков, в 2023 году признанный Минюстом РФ иноагентом. По требованиям российского законодательства мы обязаны ставить читателя об этом в известность.

— Мы тут беседовали об убийстве и злодеянии, — сказала мисс Дженни.

Алексей Балабанов

© Никита Павлов

Спасибо Виктору Леонидовичу Топорову за подсказку (см. блог журнала «Сеанс»): Топоров напоминает, что в основе сюжета «Груза 200» лежит известная повесть Фолкнера «Святилище». Теперь, после этого замечания и после «Мне не больно», сделанного на основе истории «Трех товарищей», и «Жмурок» по канве Тарантино, я с еще большим интересом буду относиться к новой культурологической программе Балабанова, который отказался от прежней манеры ницшеанского нравоучительства на русской почве, лучше всего представленной «Братом-2». Его нынешний кинематограф весьма дружествен зрителю (тут раздаются возмущенные возгласы противников «Груза 200»), этот кинематограф имеет в виду состояние ума человека 2000-х с чудовищными информационными перегрузками, медиазапрограммированностью, пиксельным мышлением (в отличие от клипового мышления 1990-х), отсутствием времени для продумывания сложных повествований, но неплохой адаптированностью к тому, чтобы воспринимать фабулу. Балабанов держит внимание по принципу комикса: прекрасная простая картинка (Балабанов здесь лучший в отечественном кино, пусть киноману и кажется, что режиссер жертвует принципами кинематографичности, а заодно и драматургией), короткие поясняющие реплики (диалоги и тексты героев предельно скудны, но символически информативны), истории динамичны, герои схематизированы, демонстрируется примитивная борьба добра со злом с непредсказуемым результатом (эта непредсказуемость — условие комиксов; вспомним здесь концлагерные комиксы Арта Шпигельмана, которые, как и фильм Балабанова, производили общественный скандал); наконец, комический эффект, который является единственным прямым способом авторской подсказки зрителю, как следовало бы реагировать. Зритель же в массе своей, как следует из скандала на «Кинотавре» и множественных отзывов в Интернете, реагирует, как Зидан на закадровую реплику Матерацци (не уверена, что после признания кинокритиками «Груза 200» фильмом года ситуация в массе изменится). Хотелось бы разобраться почему. Дело, кажется, и в прекрасном новом мире, в котором мы оказались к 2007 году: с высокими ценами на нефть, экономическим ростом, доставшейся нам в подарок сочинской Олимпиадой и чудесной, прямо-таки волшебной победой нашей сборной над англичанами (некоторые злопыхатели полагают, что два последних события тоже не обошлись без нефтедоллара), что поднимает державный дух и заставляет верить в светлое будущее; мы видим принимаемого в Кремле молодого Кадырова как гаранта московского покоя и конца эпохи взрывов и захватов. Это с одной стороны. С другой стороны, мы имеем социологию, которая свидетельствует об экзистенциальном неблагополучии, неуверенности сограждан в завтрашнем дне (чего стоят слухи о неизбежном дефолте), ксенофобных настроениях, а также наблюдаем черты ненавязчивого присутствия Большого брата по центральным каналам и тотальную дебило-гламуризацию по другим, разгоны маршей несогласных, преследование малюсенькой оппозиции, закрытие оппозиционных власти общественных и журналистских организаций. Наконец, мы имеем итоги думских выборов и наследную фигуру будущего президента. Дело и в старом советском мире, знакомом методе управления, который сегодня вовсю просвечивает со всеми взятыми вместе старыми песнями о главном, в каком-то политическом, этическом и эстетическом повторении уроков эпохи советского застоя. Дело и в повторении уроков консерватизма эпохи 1980-х в глобальном мире с общекультурным (в массовом варианте) желанием гламурного диско вместо студенческих волнений по телику и в других медиа. Дело и в том, как отдельно взятая современная человеческая психика на нашей родине пытается со всем этим справиться. Дело и в том, воспринимать ли фильм Балабанова как историю реалистическую или же как историю типическую, историю о духе времени — 1984 и 2007 годов, для которых общим остается воздух насилия как национальной охоты.

Иногда убийца подходил к окну среди дня и пел один… «Еще один день! Потом я сдохну, как сукин сын. Говорят: нет тебе места в раю! Говорят: нет тебе места в аду! Говорят: нет тебе места в тюрьме!»

Есть одно наблюдение, которое касается Фолкнера, с которого Балабанов снял матрицу своего повествования, Фолкнера — классика и гордости американской литературы, южанина, потомка плантаторов-рабовладельцев, тяжелого алкоголика, поссорившегося с семьей настолько, что завещал похоронить себя отдельно от родни. Филологи, которые занимаются сейчас Фолкнером на его родине, в университете Оксфорда, маленькой южной провинции, описанной автором до каждого дома и кустика, утверждают, что он был женоненавистником, антифеминистом и сторонником расовой сегрегации. Признаться, это заявление, сделанное в 2007 году в рамках семинара для русских писателей, меня заинтриговало. Я всегда наивно считала Фолкнера крупным гуманистом и, вероятно, антропологическим и социальным критиком (чем, собственно, американская литература XX века и знаменита, помимо ее выдающихся художественных достоинств). Когда я попыталась выяснить, на чем эти образованные люди основывают свои постулаты, они отсылали меня к текстам автора: там женщин насилуют, а негров убивают (в сценарии Балабанова, следующем коллизиям «Святилища», негр превращается во вьетнамца). Следует сообщить в режиме репортажа, что вопросы расовой сегрегации до сих пор остаются чрезвычайно актуальными для районов американского Юга, там до сих пор черные и белые сидят в разных углах классных комнат, ходят по разным маршрутам и живут в разных районах. Нам не дано предугадать, как художественное произведение соотносится с мозгами реципиентов. На том основании, которое выдвигают современные фолкнероведы, мы должны бы обвинять Балабанова в некрофилии или непревзойденном цинизме, а он, предположим, имел в виду дегуманизированное, по Ортеге и теоретикам современных медиа, отношение публики к картине мертвых тел на экране. («Бросали груды мертвых тел / В подвал сырой. / Туда пустить нас не хотел / Городовой» — это Сологуб, стихи о революции 1905 года.) И помнил циническое отношение государства к памяти героев-афганцев. Когда в мой родной город Воронеж, точнее, в мой пролетарский микрорайон приходили цинковые гробы с запретом их открывать и с военкомами-стервятниками над полутрупами матерей, никого эти неснятые кадры не шокировали. Или, может, шокирует то, что в фильме некронатюрморт выкладывает именно милиционер? Или все-таки автору отшибло некоторые зоны заботы о собственном психическом комфорте и, соответственно, комфорте зрителей?

Думаешь, Нарцисса позволит кому-то узнать, что ее родственник знается с людьми, способными на столь естественные вещи, как любовные утехи, грабеж или кража?

Вернемся ненадолго к литературному первоисточнику. Он, безусловно, богаче заимствованной и перенесенной на русскую почву фабулы. Там интересно нечто утраченное в русском кинопересказе.

© Никита Павлов

В книге, в художественном мире Фолкнера присутствует моральный оценщик, распутывающий убийство рабочего и похищение девушки, и есть толпа (соглядатаи, зрители), которая находится внутри повествования, и автор может показать, насколько малочеловечны (неадекватны) реакции людей на убийство, ложное обвинение, сексуальное преступление. Случай Балабанова — и радиация истории Фолкнера — любопытен тем, что такого оценщика нет и кино (мрачная и немного ходульная комедия масок) явно стремится себя дополнить за счет зрителя, фильм обладает большим последействием, атмосферно захватывает довольно значительное антропологическое пространство, текст от автора как будто дописывается в многочисленных критических статьях и блогах. Товарищи, которые утверждают, что он негодяй и не любит родину, могли бы находиться и внутри фильма, если бы Балабанов действительно имел в виду сделать полотно советской жизни (в фильме ханжа — а по мне люди, которые заботятся о нравственности извне произведения, являются, простите, по большей части ханжами — представлен единственным типом, преподавателем атеизма, да и тот сомневается). Но Балабанов же создает притчу, гротеск, карикатурный скетч, лагерный комикс, страшную сказку из низового фольклора, поэтому персонажей мало, и у каждого своя маска. Меня озадачивает, когда взрослые критики, образованные люди, принимают эту историю искусства от эстета и трикстера Балабанова за документальную реконструкцию советских 1980-х (видимо, в обман вводят титры «фильм основан на реальных событиях». Ну, Достоевский тоже газетные хроники читал. Или что, надо, как у Звягинцева, дать титры «по мотивам рассказа Уильяма Сарояна», то есть Фолкнера?). В последних сценах «Груза 200» автор его достигает такой степени разлития желчи, такого мрачного сатирического гротеска, такой концентрации гиньоля, что хочется плюнуть и отвернуться от экрана, но наши старшие учителя, гордость русской литературы Гоголь (малоросс) и Салтыков-Щедрин, а также Сологуб с его «Мелким бесом» не позволяют этого сделать. «Мертвые души» и «История города Глупова» тяжелыми томами бьют меня по затылку и заставляют пялиться в монитор.

Для меня главное, чтобы люди в кино пошли и почувствовали тот ужас, который чувствовал я.

Балабанову удалось сгустить символический смысл 1980-х. В этом убойная сила фильма, и, конечно, это главное, что заставляет меня, на четыре года моложе автора, смотреть это кино не отрываясь: идея вспомнить все. На этот смысл работают типические детали (советская свадьба, выходящая с гладиолусами из подъезда дома, куда менты идут забирать нужный им персонаж, и та еще обстановка квартир, и юноша с лицом дебила из «Песняров» по телику, и раздражившая всех критиков красная майка с надписью «СССР», и хуже того — брейк-данс, когда его и в помине не было, это же манки будущего, которые расставляет режиссер, и многажды упомянутая всеми писавшими о фильме дискотека в разрушенной церкви, и вечно ломающиеся совковые автомобили, и мохеровый джемпер доцента, и стрекотание ночных сверчков на хуторе, и ночной деревенский свет, и явный там холод, и знакомая жителям тех времен масляная краска в присутственных местах, да много чего еще, это работает на чувственное, телесное воспоминание времени). Балабанов показал крах советской тоталитарной утопии (что делалось и до него в кино и публицистике) не в визуально прилизанном и поневоле огламуренном сериале «В круге первом» и не в возможной экранизации перестроечного журнализма. Он показал трагедию человеческих существ, порожденных тоталитарным миром, советским душным миром 1980-х, который не оставляет людям свободы воли и направляет эту волю по преступным каналам свободы-беззакония. Главный урок фильма для меня заключается в констатации краха утопических идей русского коммунизма-социализма, наследника рационалистических идей Нового времени. Нигилистически трактуется, подвергается чудовищному осмеянию прежде всего марксистская идея создания нового человека (ницшеанского сверхчеловека, как заметил А. Секацкий в своей реплике на фильм); и в этом смысле Балабанов прощается с образом Данилы Багрова. Оба антигероя — капитан Журов и бывший зэк Алексей, связанные одной лагерной цепью прошлого, о которой мы узнаем в проговорках, — одержимы манией преодоления и преображения действительности, прямо как герои октябрьского переворота и военного коммунизма; об этой идее поет нам Юрий Лоза в кадрах похищения кавказской пленницы на фоне индустриального пейзажа; этой же идеей в травестированном виде одержим и алкоголик, герой Баширова (кто в здравом уме и в твердой камере скажет менту: «Хочу, чтоб ты у меня отсосал»? Только тот, кто безбашенно верит в свое всемогущество, власть над физическим миром или желает эту власть проверить или опровергнуть, ну и получает по почкам ее, материю, данную нам в ощущениях). Советская империя времен полураспада дает ничтожно мало возможностей для героев, да и просто адреналинщиков. Мировая революция, которую затеяли русские, кончилась в 1960-е. Настали времена длинного Термидора. Капитан Журов — сексуальный трансгрессор, воплощающий всю подавленную, извращенную сексуальную энергию советского мира и ее, этой энергии, лагерную мораль. Возможно, у товарищей из блога «Сеанса», вспоминающих советское время как мирно-идиллическое, оно действительно было таковым. Детство, предположим, и выглядело безмятежным, но только для детей из приличных семей (см. книгу Рубена Гальего «Черным по белому», документальное повествование о жизни в интернате для физически неполноценных детей; взрослый гулаг нервно курит в углу). Отрочество же было тревожным, не говоря о юности. Я вспоминаю страх вечернего возвращения из школы в старших классах в упомянутом выше окраинном районе провинциального города Воронежа, где парни со свинчатками и штырями ходили стенка на стенку; изнасилованных и избитых подруг-студенток, бесконечные сексуальные домогательства в общественном простран-стве, страшные дворовые убийства на глазах детей. Маньяки есть в любом обществе, напоминает Леонид Павлючек в рецензии на фильм в газете «Труд». Да, это правда, маньяки есть в любое время в любом месте, и в американской глубинке времен Фолкнера, он их описал для Алексея Балабанова и нас, грешных. Только в совке эти преступления замалчивались и по большей части оставались безнаказанными, вытеснялись из общественного дискурса и становились как будто невидимыми и от этого — калечащими людей. И каждый становился потенциальным убийцей или жертвой, и в тотальном неверии в советский суд, самый справедливый суд в мире, каждый становился сам себе свой Страшный суд. Мало кто из девочек шел в милицию, чтобы не позориться, но у кого были братья — те втихую забивали или калечили насильника. Без братьев — тихо плакали в подушку и искали утешения у неболтливых подруг, матерям тоже нельзя было рассказывать. В ранние 1990-е мою знакомую изнасиловала милицейская бригада. В начале 2000-х мне по долгу службы пришлось ознакомиться с фактами принуждения милиционерами к сексуальным контактам девушек-подростков, несовершеннолетних сирот. Продолжается эта история русского харрасмента, эта неудобная для патриархального и беззаконного русского мира тема, она существует что в 1980-е, что в 2000-е. Удивительно, что Балабанов — мужик все-таки, должен быть, по идее, на стороне мужиков — так отчетливо это видит. Прямо как провокатор фон Триер в своих женских историях. Неужели оба режиссера чувствуют себя, говоря о времени и о себе, о социуме — каждый о своем, как униженные и оскорбленные женщины? Как Фолкнер? Как Толстой? Как Куприн? Как Золя? Как Мопассан? Как Флобер? Попранная Анима. Эмма — это я.

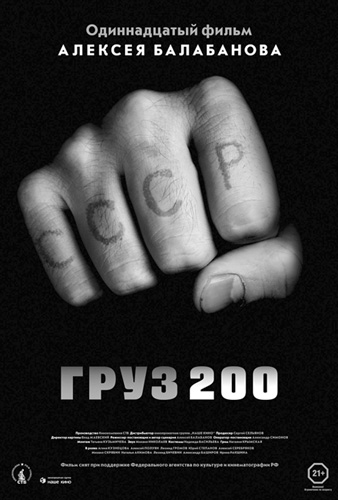

Груз 200, реж. Алексей Балабанов, 2007

Я сейчас выступаю как травматик: рассказываю о личных болезненных воспоминаниях, которые вызвал во мне фильм. Не уверена, что автор имел в виду именно такую мою личную реакцию, по крайней мере, не чувствую, что он вел к ней тоталитарною рукою (он не более тоталитарен, чем любой художник; ну вы же знаете, тов. Чужой, художественное произведение по большей части распадется, если не будет устроено по законам композиции, а она в принципе тоталитарна, как сообщают нам постструктуралисты). Фильм сделан чрезвычайно скромными выразительными средствами (как отметили критики Н. Зархи и Л. Карахан в «Искусстве кино» № 7, 2007). Особенно первая его половина, где планы простые, склейки прямые, никакой киносуггестии, за исключением знаковых песенок; и сцена изнасилования, как замечено в том же издании Н. Зархи и А. Медведевым, чрезвычайно, если так можно выразиться, щадит зрителя. Повествование уплотняется, становится суггестивным к финалу: эпизоды все короче, музыкальные характеристики персонажей и ситуаций повторяются, степень содержательного гиньоля увеличивается, не оставляя сомнений в жанровой принадлежности этого кино. Трагедия решается как фарс, как русский «Декамерон» (в этой книге много ужасающего, если кто не помнит), но, в сущности, никого до слез не жаль, потому что персонажи — авторские марионетки, как и положено комиксу и комедии дель арте. Высоколобые критики, арбитры прекрасного, вполне могли бы оценить фильм как кинокарикатуру местного значения и на этом успокоиться (полагаю, успокоило их то, что из высших инстанций не последовало запрета). Одна моя знакомая девушка тридцати лет, пережившая страшноватый опыт сексуального домогательства в старших классах средней школы в провинции, так и сказала: никакого особенного уж впечатления, Балабанов и Балабанов. Отчего все стали так нервны? Почему одни товарищи признали в этом фильме свое и защищают свои смыслы и миропонимание вплоть до выхода из киногильдии, а другие (см. блог) готовы броситься на автора с кулаками, прямо как мусульманские фанатики на автора датских карикатур? Что такое заключено в этом фильме? Какая и чего провокация (в медицинском смысле)?

Слышали б вы, что творится в городе. Баптистский священник сегодня утром говорил о Гудвине в проповеди. Не только как об убийце, но и как о прелюбодее, осквернителе свободной демократическо-протестантской атмосферы округа Йокнапатофа.

Я думаю, что для понимания феномена реакций на «Груз 200» важны два типа переживания исторического травматизма (а опыт тоталитарного прошлого является травматическим, даже если его участники не осознают этого феномена). Первый тип травматика пусть будет авторский, поскольку он все это затеял, и тех зрителей, кто идентифицируется с его позицией. Позднесоветское время осталось в Балабанове как его личная травма, как провинциальная история страны, прошедшая через его ум, душу и тело. (Слово «тело» я бы здесь подчеркнула, память тела, которому в те времена было неудобно и нечисто, оказывается важнее ума, это очень видно в фильме, пластическое уродство жилой среды — и насильственная индустриальная красота, вообще-то страшная, неосуществленного надчеловеческого, технического, под песенку «из монотонных будней я тихо уплыву».) Насилие, скука, рутина, предсказуемость, невозможность настоящего действия и самостоятельного решения, алкоголизм и аморалка, в смысле — лживая мораль, обожествление начальства, подавление всего необычного, преступная халатность, полная незащищенность, оруэлловский мир, русская поэзия в слепых копиях и страхе КГБ. Я помню совок 1980-х таким и помню радость простых людей после 21 августа 1991 года, в том же моем страшном провинциальном районе, и как из всех окон транслировали репортажи свободы из Белого дома. 1990-е, как веселое и безумное время, тоже помню: порядка стало не больше, а вот лжи — меньше, и это давало некоторую надежду. Конечно, нас с Балабановым, как мизантропов и анархистов, дико бесят эти чванные и лживые 2000-е, в которые умер дух народной революции и возрождается культ совка со всеми его довольно омерзительными чертами: холуйством, лизоблюдством, враньем по телику и комплексом сверхдержавы, осталось еще закрыть границы и объявить ВВП генсеком, партию он на момент написания этих строк уже возглавил. С их разлитым в воздухе насилием, которое никуда не делось, просто из Чечни больше нет новостей, про фашистов репортажи тоже не больно показывают. Москва жирует, провинция спит. Вспоминать, откуда исторические ноги этого положения дел растут, мне не больно, то есть больно, но я же не сплю и не жирую, без анестезии перетерплю я эту боль и не захочу в объятия капитана Журова, да и в коммуну Алексея, в русский город Солнца, пожалуй, тоже, чтобы они меня, каждый по-своему, наставляли на путь истинный. Я, пожалуй, предпочту жить как персонаж одной песенки покойного Кормильцева (как и Балабанов, екатеринбуржца), в столице сбрендившего под конец своей нелегкой жизни. Как последний человек на земле. И как лично ответственный за свою судьбу русский европеец.

Другой тип личного переживания исторического травматизма выражает себя в желании соборности. В усталости от перемен и нестабильности 1990-х, в желании успокоиться и получить удовольствие от последствий высоких цен на нефть. Я могу понять людей, которым месяцами не платили зарплаты и пенсии; хуже я понимаю молодых обеспеченных ребят, которые воспроизводят конформный тип поведения, характерный для советского застоя. Как рассказывают нам классики психоанализа, в моменты травматизма и перенапряжения (личного и исторического) склонная к стереотипному поведению и реакциям психика пытается найти себя в образах прошлого, которые ассоциируются с родительским домом и безопасностью. Реальные события прошлого искажаются в лучшую сторону, то есть приукрашиваются, воспоминания становятся избирательными, любая критика в адрес прошлого воспринимается болезненно. Выражается этот тип травматизма также в любви к простодушной развлекательной литературе и зрелищам (спасибо Дарье Донцовой и Петросяну со товарищи за терапию миллионов соотечественников), того же типа другим искусствам. В культуре предпочитаются консервативные, проверенные временем формы (разновидности классического искусства). Любые намеки на существование темных сторон жизни отвергаются (критикой — как не-искусство, дурное искусство). Нация как большая семья чрезвычайно ценится. Одновременно разыскивается враг в лице другой национальности или другого государства. Поиск общего врага способствует укреплению символических связей в малых культурных группах. Государство как защищающая инстанция абсолютизируется. Это доктор Фрейд, работы 20–30-х годов ХХ столетия.

Я не утверждаю, что один тип реакций лучше другого, история делается всеми и сообща. Я точно принадлежу к определенному психотипу, но это не мешает мне сочувствовать остальным, кого не устраивает фильм Балабанова. Не знаю, находились ли когда-либо зрители и критики режиссера в такой стадии душевного раздражения, настоящей беспримесной ярости благородной и отчаяния за судьбы своей родины, плюс помраченная вера в победу добра над злом, из точки сборки которых это кино сделано. Слишком нескрываема борьба с врагом рода человеческого на этом экранном пространстве, и не так она простодушно гуманизирована, как в кинофильме «Остров». Не знаю, в каком именно кино или литературе сегодня зрители ищут ответы на волнующие всех вечные вопросы: кто я? где я? чем я живу и как буду умирать? Мне только представляется довольно примечательным, что это кино вызвало такую классическую реакцию сопротивления, какая бывает на приеме у психоаналитика.

Есть еще одно краткое соображение. Поскольку Россия вступила в эпоху диковатого капитализма, вспомним, что в капиталистические времена немедленно появлялись критики общественных нравов. Самый показательный пример в отечестве и вершина разночинной ветки будущих революционеров — Максим Горький, пьеса «На дне». Начинал как буржуазный натуралист, с чудовищными эротическими сценами в ранних рассказах. И как вы думаете, неужели Фолкнера и Драйзера в Советском Союзе переводили и печатали за то, что они воспевали американский образ жизни, великую Америку? Большая просьба к читателю и зрителю: обратитесь к литературе ХХ века. Попробуйте понять, как мировой опыт соотносится с отечественным. Постарайтесь догадаться, зачем Балабанову сегодня понадобились сюжеты Ремарка и Фолкнера, а Вуди Аллену — Драйзера. Извините за педагогический, полемический, местами тоталитарный тон.

Елена Фанайлова,

литератор

P. S.

Тема груза 200 дважды возникает в известных мне поэтических источниках начала 2000-х; по времени она связана со второй чеченской кампанией. Я имею в виду известную песню Бориса Гребенщикова [иноагент]: «Моя родина, как свинья, жрет своих сыновей… / Каждый раз, когда мне говорят, что мы — вместе, / я помню — больше всего денег приносит груз 200… / Мертвые хоронят своих мертвецов» (альбом «Сестра Хаос», 2002). Менее известно широкой публике стихотворение московского поэта Всеволода Емелина «Лили Марлен. Колыбельная бедных» (2003), которое я процитирую с небольшими купюрами.

Где под вечер страшно

Выйти без дружков,

Где пятиэтажки

Не сломал Лужков,

Среди слез и мата,

Сразу за пивной

У военкомата

Ты стоишь со мной.

Глаза цвета стали,

Юбка до колен.

Нет, не зря прозвали

Тебя Лили Марлен.

…Всем у нас в квартале

Ты сосала член.

Нет, не зря прозвали

Тебя Лили Марлен.

Но пришла сюда ты

На рассвете дня

Провожать в солдаты

Все-таки меня.

Строятся рядами,

Слушают приказ

Парни с рюкзаками

В брюках «Adidas».

Выдадут и каску,

И противогаз,

На фронтир кавказский

Отправляют нас.

Эх, мотопехота –

Пташки на броне,

Ждите груз двухсотый

В милой стороне.

…Вот настанет лето,

Птицы прилетят,

Я вернусь одетый

В цинковый наряд.

Ты мне на вокзале

Не устроишь сцен.

Нет, не зря прозвали

Тебя Лили Марлен.

С мятыми цветами

Жмешься у перил,

Их твой новый парень

Тебе подарил.

Эх, тычинки, пестик,

Прижимай к груди.

И он грузом двести

Станет, подожди.

Будет тот же финиш –

Цинковый сугроб.

Ты букетик кинешь

На тяжелый гроб.

И прощу тогда я

Тысячу измен.

Нет, не зря прозвали

Тебя Лили Марлен!

P.Р. S. Солнечный воздух был насыщен звуками соперничающих радиоприемников и граммофонов, установленных в дверях музыкальных магазинов и закусочных. Люди весь день толпились перед этими дверями и слушали. Больше всего их трогали простые по мелодии и теме народные песни о тяжелой утрате, возмездии и раскаянии, металлически звучащие, сливающиеся, перебиваемые треском электрических разрядов или остановкой иглы. Голоса сурово, хрипло, печально неслись…

Читайте также

-

Глазки закрывай — «Ловушка для кролика» Брина Чейни

-

Берлин-2026: Терпение, победившее нетерпимость — «Дао» Алена Гомиса

-

Ямальское искушение — «Цинга» Владимира Головнева

-

Берлин-2026: Любить Билла — «Все тащатся от Билла Эванса» Гранта Джи

-

Дом, в котором страшно — твой

-

Собачка говорит «гав» — «Здесь был Юра» Сергея Малкина