Когда я жил в СССР

Саша Расторгуев. Фото из семейного архива

Когда я жил в СССР, больше всего на свете я боялся стать водителем троллейбуса. В нем больше всего я боялся встретить своих одноклассников. В них больше всего я боялся узнать себя.

Троллейбус выскальзывал из бутерброда дорог: верхняя гальванизировала его муравейный труп, нижняя была моей родиной. Родины я боялся тоже. Она втирала троллейбус в маршрут, впечатывала в него всю память кольца. Троллейбус никогда не сходил с этого круга, даже когда шел в парк или стоял за углом. Сам он тоже пугал своей предсказуемостью и, кажется, был воспет за свой колор.

В троллейбусе вместе со мной ездил он, мой народ.

Одну какую-то часть планеты занимала наша с ним коллективная жопа. Она сидела здесь по старой привычке. Всегда осознавала себя частью суши и до сих пор тонет в нескольких частях всего остального. Топориком. Возвращается в текучее другое, как в химический бульон, как сам СССР утонул в одной шестой под самим собой. И выпал в осадок.

Когда отроют его донный уголь, на жертвенных площадях будет теплая вмятина обитавшего здесь реликта. Реликтового ритуального тела моего народа.

Поверхность этого тела была делом подвига. Жанром его говорения был монолог. Именем его было некто.

Ритуал потерял свой смысл, подмигивал мне. А все подмигивали всем. Это было метаязыком. Подмигивание сопровождали похороны генсека, экзамены по литературе, провожание Синюкиной. Покупка овощного набора, политинформация на классном часе, плачущее лицо моей не первой любви, когда между двумя фальшивыми барабанщиками она несла по кругу знамя дружины. Открывание зубами «Анапы», круговое прослушивание импортного винила. Я намотал эти круги на ус, зарубил на носу.

Была еще любимая бабушка — человекокоммунист. Она пела Зыкиной. Содержала молодого любовника. У нее была парадная орденоносная поверхность.

Потому что поверхность ритуального тела не имела эрогенных зон. Оно было мышцами револьверного станка, бельмом впередсмотрящих надежд, мозолью застрельщиков, привычным вывихом снизу вверх устроенной шеи, опереточным кашлем мелкой власти и железнодорожной чесоткой космонавтов. Поверхность заменяла историю — в нее вписывались имена, мысли: «…Вова… век воли не видать…» Поверхностью можно было только закрыть амбразуру, Москву. Стать трупом. Труп получал имя и превращался в объект бесполой любви.

Поверхность нашего тела была отдана под исполнение пустого, как мухинская парочка, ритуального танца. Он включал всех в свою непрерывную татуировку, превращал каждого в коллективного одиночку. Одинокое тело, лишенное двойника, бормотало свой монолог. Внутренний диалог был средством не дать говорению перейти в вой. Общее ритуальное тело исключало другого как возможность. Отсутствие другого атрофировало слух, не позволяло родиться разговору, затыкало течь диалога. Вводило онтологический запрет на вопрошание. Чтобы быть услышанным, монолог должен был стать «архипелагом ГУЛАГ». Но чаще это был тост. Иногда он звучал идеально арифметично, почти как жизнь: «Выпьем!»

Подвиг увеличивал поверхности, пригодные только для монолога: льды, пустыни, космос. Подвиг делал меня сверхчеловеком немотствующего пространства.

Очередь во все двери и ко всем прилавкам жизни стала выражением моего лица.

Сплетня плелась суррогатной молитвой.

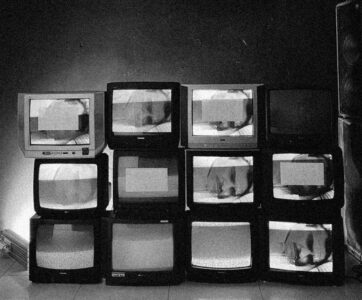

Искусство же иногда подсовывало холодные ноги: тень другого. Давало возможность увидеть его в редком «документальном» кино. В этом смысле кино по самой природе своей было антисоветским. Телевидение как коллективный способ трансляции ритуала остается советским и посейчас.

Этот сомнамбулический тип и его загипнотизированная, но бодренькая тушка, одиночка, околдованный своим монологом, заговоренный им, как толпа бывает заговорена крикливым бюстом, маниакальный некто, я — становился уже не персонажем, а диагнозом. А СССР становился родиной маньяков.

СССР — родина маньяков. Родина немых монологов. Односложных и непрерывных криков. Их громкость должна была заглушить пустоту, немоту. Тьму.

Тьма сделала народ богоносцем. В своей тьме он нес всех богов сразу и никогда не попадал в просвет. Он нес чужих богов, как пианино на девятый этаж. В тьме и мате, грохоте и реве деревянного Чайковского, застигнутый заграницей, в которую одну не мог поверить. Заграница караулила народ всеми ушами и джинсами. Мимикрировала под голос. Ламповый голос был монологом без мата.

Но когда мой народ получал счастливую тринадцатую зарплату, он становился доволен. Он пил мыльное пиво в пивняке по соседству, пел о чьей-то чужой земле в Гренаде, мечтал о том, как нам обустроить Йошкар-Олу. Он ходил в летний кинотеатр на индийское повидло. Безмятежно спал в троллейбусе до конечной.

Однажды в троллейбус зайдет Чикатило.

Не мешайте ему говорить о себе.

Идеальный тип монологизирующего маньяка — говорящая женщина. Рельсы ее слов проложены от себя к себе. Ее самоговоримые и самоуслышанные слова, как нестабильный вакуум, можно считать глубочайшим молчанием. В таком идеальном молчании монолога говорящая женщина становится разновидностью женщины резиновой.

СССР — родина маньяков и резиновых женщин. Мужчин и женщин, зачарованных своим голосом, автосирен. Моя генеалогия.

СССР должен был обойтись без меня. Но здесь были плохие презервативы, поэтому родились мы, чтобы его проебать.

Потому что в каждом из нас цвел драгоценный минерал личного страдания, который один позволял нам разглядеть живое лицо смерти. Ужас мира. Привычный абсурд.

Плывет по кольцу мой одноцветный троллейбус. В нем сидело и стояло сто пятнадцать сверхчеловек. Пионеру имяреку ехать очень х. Он сидит на лучшем месте — здесь, в счастливом будущем. Возле самого окна.

Катит свою какашку троллейбус-скарабей. Другие народы сторонятся, уступая ему дорогу. Зажимают нос.

Так куда же несешься ты, мой троллейбус, мой третий номер? Дай ответ! Ну и так далее…