Изуверы, прагматики, мыловары

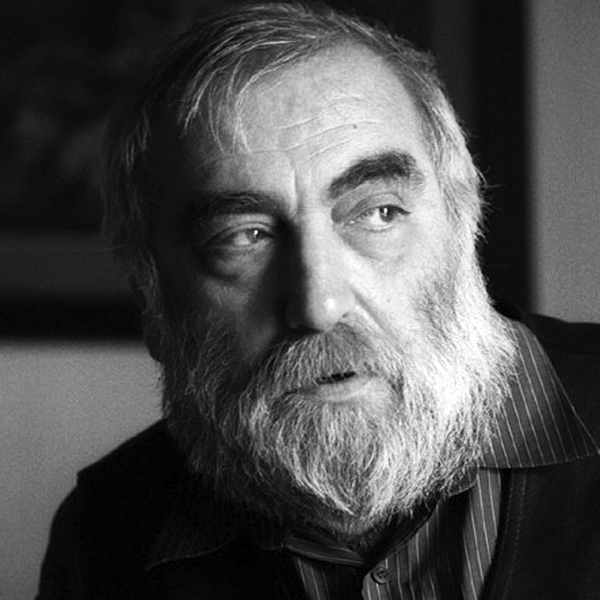

В материале упоминается Александр Невзоров, в 2022 году признанный Минюстом РФ иноагентом. По требованиям российского законодательства мы обязаны поставить читателя об этом в известность.

Первую чеченскую «проиграли» теленовости. Вторую чеченскую «выиграли» телесериалы. Игровое кино, тяготея к новостной картинке, расставляет акценты без оглядки на мыловаров и с замахом на нечто не в пример большее.

СЕАНС — 21/22

Самые профпригодные и, соответственно, циничные уходят от ответа на вопрос «С кем вы, мастера халтуры?», снимая на чеченском (условно чеченском) материале нечто расплывчато экзистенциальное с упором на неразрешимые нравственные дилеммы в духе «Выбора Софи». Такова, скажем, «Кавказская рулетка» по сценарию мастеровитого Виктора Мережко, запоминающаяся бенефисом Нины Усатовой. «Солдатская мать» пытается спасти сына, находящегося в чеченском плену (на самом деле его уже казнили, но она отказывается в это поверить), и выслеживает некую белокурую бестию женского пола — с тем, чтобы отобрать у нее младенца и обменять его у полевого командира на своего солдатика. Понятно, что при этом ей приходится стать еще большей стервой, чем сама бестия. Вся чеченская война (и трагедия) разворачивается в служебном вагоне неторопливо поспешающего в столицу кавказского поезда.

В фильме «Марш славянки» с материнством разбираются по-другому. Сорокалетняя «солдатская мать», прибыв в Чечню спасать сына, обнаруживает, что его уже спасла другая сорокалетняя женщина. Чеченка! Или около того — смысла, а уж тем более правды жизни, в этом «около того» не ищите. Спасла и пригрела. И пожертвовала ради него другим двадцатилетним юношей — сыном собственным! Но не беда: она уже беременна от спасенного ею солдатика. Мусульманская Чечня в этом фильме — край, где вино льется рекой, — точь-в-точь как кровь.

Важнейшим из искусств сегодня признано телевидение — признано и потому поставлено под жесткий идеологический контроль.

Тон задал еще «Кавказский пленник» Сергея Бодрова — экспортно-ориентированная и в силу этого сверхполиткорректная лента, на протяжении которой (особенно ближе к финалу) «дикие горцы» и столь же условные «бедные солдатики» соревнуются в благородстве, словно грузин и гардеробщик из анекдота: а пальто? … А пальто нэ надо! И героически гибнет Олег Меньшиков, похожий на прапорщика российской армии не больше, чем Омар Шариф на доктора Живаго. И опять-таки фигурирует солдатская мать…

Тему плена (и заложничества) продолжила балабановская «Война», политкорректная по отношению к Западу, но никак не к Востоку. «Злого чечена» здесь предлагается резать, «незлого» просто не существует. Беспомощный англичанин, когда его припирает, мгновенно превращается в лихого и лютого воина — как в «Соломенных псах». А вся стилистика (наипаче же ритмика) повторного вовлечения главного героя в конфликт сильно отдает «Великолепной семеркой». При всем напускном надрыве, «Война» — техничный и достаточно циничный истерн: жанровое кино по живой крови, лишенное малейших экзистенциальных обертонов.

Экзистенциальную линию в киноотображении кавказской трагедии начали было (в промежутке между двумя чеченскими войнами) Абдрашитов с Миндадзе; но «Время танцора», при всех незаурядных достоинствах, безусловной удачей не назовешь. Многолетний и заслуженный успех соавторов базируется все же на разработке индивидуального варианта эзопова языка (варианта заведомо абстрактного, своего рода «глокой куздры») и имеет не столько феллиниевские, сколько примитивно советские корни. Когда необходимость дурить Софью Власьевну отпала (временно), эзопова куздра перестала работать. Хуже того — начала восприниматься как неумение (а вовсе не сознательное нежелание) «посылать прямой шар в лузу». И если применительно ко многим другим фильмам остается только гадать, почему действие разворачивается в Чечне, а не на обобщенном Диком Востоке, то «Время танцора» вызывает прямо противоположные возражения: почему это все-таки не Чечня? Нам дают приблизительный общегуманистический ответ на столь же нечетко сформулированный злободневный вопрос — увы, никак не более того. В лучших своих фильмах, снятых и, главное, вышедших при Софье Власьевне, Абдрашитов с Миндадзе умели нагнать на зрителя иррационального страху чуть ли не хичкоковской силы. А во «Времени танцора» подразумеваемая реальность заведомо страшнее маслянисто-кавказской олеографии. Впрочем, фильм снят скорее о русских как таковых, нежели о русских в Чечне или русских на Кавказе, — однако анализ этой стратагемы увел бы нас далеко в сторону. Уместно лишь подчеркнуть, что и «русская тема» решена в фильме с художественной условностью.

Цензуру (а также ее слепоглухонемую и оттого вдвойне боязливую сестру — внутреннюю редактуру) приходится помянуть и в разговоре об основной, более или менее усредненной массе фильмов на «чеченскую тему». Фильмов — и, в первую очередь, телефильмов. Ибо важнейшим из искусств сегодня признано телевидение — признано и потому поставлено под жесткий идеологический контроль. Газеты и журналы воспринимаются сегодня властями как второ — и третьестепенные, если не попросту маргинальные явления; и воздуха, ворованного воздуха свободы здесь куда больше, чем на телевидении. Кино тоже не идет в государственное сравнение с телемылом и остается куда более раскованным. Электронные СМИ зачищены, как чеченские аулы (не разбирая, враждебные или мирные); телесериалы на чеченскую тему или с ее вкраплениями напрямую заказывает начальство: Минпечати в союзе с теми или иными силовыми министерствами и ведомствами. Эти-то сериалы и формируют игровой образ экранной Чечни — тогда как художественный кинематограф (и на эту тему, и в целом) более или менее отпущен на волю волн. Несмотря на господдержку, принцип «кто девушку ужинает, тот ее и танцует» срабатывает в кино далеко не всегда. А вот в телесериалах на тему чеченской войны — всегда. Результат бывает в художественном плане посредствен, плох или постыден — но в идеологическом, разумеется, безупречен. С учетом, правда, того, что никакой идеологии у нас нет, одна видимость, — а уж идеологии чеченской войны нет и подавно.

Обе картины невыносимы, хотя и по-разному.

Лучшим телемылом на тему чеченской войны справедливо признан увенчанный премией ТЭФИ мини-сериал «Честь имею», в котором солдатская и офицерская правда жестко противопоставлена генеральскому безмыслию, показухе и разгильдяйству. Рассказ о подлинной трагедии — уничтожении отряда псковского ОМОНа, оставленного без поддержки с воздуха и отданного на расправу десятикратно превосходящим силам противника, — вполне по закону телеоперы расцвечен петербургской командировкой главного героя (Лазарев-младший). Красавец-старлей сопровождает «груз-200», хотя уже подал рапорт об отставке — в знак протеста против тупости начальства, граничащей с предательством. Он заводит интрижку с роковой еврейкой, вдовой и наследницей нефтяного магната, ведущей темные делишки с «независимыми ичкерийцами». Он спасает незадачливого «мирного чеченца-учителя» от питерских скинхедов. А затем, пренебрегая чувствами и посулами миллионерши, да и собственным рапортом, возвращается в часть — на верную гибель, от которой его, кстати, спасает все тот же «мирный учитель» (погибая при этом сам). Сериал в целом довольно правдив, но удивляться тому, что его сняли и показали, не стоит: идеологическое обеспечение наличествует и здесь!

Старлей возвращается в Чечню сражаться за Родину, хотя лик Родины, показанный в фильме, мягко говоря, симпатий не вызывает. Что же заставляет героя (да и других младших офицеров, не говоря уж о сержантах и рядовых) идти на смерть, вопреки уже принятому решению об увольнении? Естественно, надежда на перемены! А о каких переменах речь? Действие в сериале разворачивается на рубеже 1999–2000 гг., и надеются воины на приход Путина к власти! Он еще премьер-министр, а определенные подвижки в лучшую сторону уже начались. И в Чечне, и в Петербурге. А вот станет всенародно избранным президентом! …

Снимать эту войну «в неразбавленном виде», может, и можно, а вот смотреть — нет.

Три сопутствующих обстоятельства — в порядке лирического отступления от главной темы. 1) Во всех фильмах и сериалах фигурируют тридцатилетние капитаны, сорокалетние майоры, шестидесятилетние (и более) полковники. К этой неправде подверстывается другая: двадцатипяти-, а то и тридцатилетние контрактники. Возраст и офицеров, и рядовых, естественно, не называется, даже не подразумевается, — однако чисто визуально зрителю исподволь внушают: в Чечне сражаются (и гибнут) вовсе не безусые юнцы, а взрослые мужики, закаленные в боях воины. И командуют ими не двадцатилетние выпускники училищ, а поседевшие в строю ветераны. Ну какой из Александра Лазарева-младшего старлей (или, в другом сериале, из Бондарчука — майор)? Не дослужился до полковника — иди в отставку по возрасту. Да и в полковниках служить тебе осталось недолго. 2) Петербург — столица российского телемыла и, в известной мере, нового российского кино. Но вообще-то это город, еще при Собчаке заключивший, по слухам, с Чечней пакт о ненападении. Поэтому питерские перипетии «чеченских» фильмов, в одном из которых террористы захватывают и чуть не взрывают сосновоборскую АЭС, объясняются не правдой жизни, а исключительно технологией мыловарения: здесь ближе, дешевле, здесь все свои. А эффект художественной неправды тем самым усиливается. 3) Как чеченцев, так и ассистирующих им арабов (последнее еще куда ни шло) играют, скажем так, представители других наций. Чеченца Руслана — артист Векслер. Осаму бен Ладена в «Мужской работе» и чеченского полевого командира в «Войне» — артист Чиндяйкин. Неистребимые полчища наступающих с экрана моджахедов напоминают Тбилисский драмтеатр под художественным руководством Сандро Товстоногова, прозванный аборигенами Театром сЫнаГоги. Что тоже не прибавляет достоверности экранным «злодеям». Все это давняя, еще советская традиция: когда в ленфильмовской ленте про вьетнамскую войну всю героическую партизанскую армию играли (по признанию постановщика) два ленинградских корейца, а мощь американских ВВС воплощал один-единственный отечественный вертолет устаревшего образца.

Говоря о достоверности, необходимо упомянуть и сопоставить два фильма — публицистически-документальную ленту Сергея Говорухина «Прокляты и забыты» и игровое «Чистилище» Александра Невзорова. Обе картины невыносимы, хотя и по-разному. Постановщик «Чистилища» — тогда едва вышедший из моды тележурналист, а ныне вовсю бравирующий собственным цинизмом делец от политики — прославился, наряду с прочим, систематической выдачей скандальных постановочных сюжетов за документальные. И хотя «Чистилище», несомненно, произвело впечатление, хотя оно в существенной мере предопределило не только идеологию, но и стилистику дальнейших игровых лент про Чечню, — правда фильма (если в нем есть правда) воспринималась прежде всего как очередная невзоровская провокация. Честный же, во всей своей плакатной прямолинейности, фильм Говорухина-младшего экспериментальным путем доказал, что снимать эту войну «в неразбавленном виде», может, и можно, а вот смотреть — нет. Слишком страшна «картинка», чтобы вызвать эмоциональный отклик, на который она рассчитана (да и любой другой). Зритель не то что не верит — он не смотрит, а значит, и не слушает того, что внушает ему закадровый голос. Что бы тот ни внушал.

Пройти между Сциллой жанра и Харибдой лжи удалось разве что Рогожкину в «Блокпосте» — картине непритязательной, но убедительной: как художественно, так и психологически. Масло условности здесь размазано достаточно тонким, а главное, ровным слоем — фильм нигде не проваливается, и из него ничего не торчит. Планка установлена невысоко, но взята уверенно и изящно. В отличие от «высот», безуспешно штурмуемых другими «певцами чеченской темы».

В первую чеченскую наших тележурналистов (кроме, понятно, того же Невзорова) обвиняли в прочеченской позиции. Обвиняли те самые люди, которые нынче ими (да и всеми нами) командуют. Какая-то доля правды в этих обвинениях была, но они игнорировали специфику жанра. Телепублицистика (вообще публицистика) обязана «бить по своим, чтобы чужие боялись» — иначе она превращается в заказную агитку.

Ангажированное телемыло второй войны не жалея сил изничтожает независимую журналистику первой!

И точно так же специфика жанра диктует игровому кино патриотический настрой, тогда как любой другой — от бесстрастно аналитического до пацифистского или пораженческого — просто-напросто не срабатывает. В игровом кино должны быть «хорошие парни» (наши) и «плохие парни» (не наши). Есть еще, разумеется, «никакие парни» (на любой из сторон) — но они нерелевантны, или (поскольку речь о войне) заменяемы. Есть такое понятие — приемлемые потери. В жанровом кино неприемлема (хотя в отдельных случаях допустима) лишь гибель главного героя.

Игровое кино о Чечне (без учета специфики жанра, а то и с учетом оной) поражает своей фашизоидностью. Чеченец не человек! — такова сквозная мораль. Тот, кто думает иначе, не просто не выживает на войне — он гибнет первым. Чеченец не человек прежде всего потому, что сам не считает русских людьми (да и иностранцев в той же «Войне»). Раздави гадину, чтобы она тебя не ужалила! Единственное, в чем не отказывают чеченцам отечественные кинорежиссеры, — личное мужество (и то не всегда). Но и это специфика жанра: слабака и труса убивать неинтересно; герой должен победить дракона, иначе он не герой. Я бы не удивился, узнав, что кто-нибудь из наших режиссеров ищет или уже нашел деньги на фильм, прославляющий полковника Буданова. Не потому, что своего Копполы у нас нет (хотя это, увы, так), а потому, что все наши копполы — за Буданова!

Я не буду иллюстрировать этот тезис примерами, а вместо этого привлеку внимание читателя еще к одному безрадостному и безысходному факту. Фашизоидностью отличается игровой кинематограф, который в силу своей нынешней маргинальности государством ни в коей мере не контролируется. Режиссеры сами так думают, сами так чувствуют — и лишь во вторую очередь следуют законам жанра. Потому что в телемыле, влияющем на умы и потому идеологически курируемом властями, акценты расставляются куда корректнее (даже политкорректнее): расцветает дружба народов, кадыровцы плечом к плечу с путинцами изничтожают басаевцев, прекрасные чеченки посматривают на сорокалетних майоров условно-славянской внешности, чеченские сироты в конце концов привязываются к приемным матерям из Москвы, и так далее.

Фильм как солянка в дешевом кафе — есть можно, а заглядывать в тарелку лучше не надо.

Типичный положительный персонаж фильма о Чечне — воин не столько по профессии или тем паче по призванию, сколько в силу сложившихся обстоятельств. Он не убийца, а истребитель убийц — антикиллер; мужского пола Золушка, которая обходит одну ловушку за другой, отчаянно матерясь и ничего не понимая (а точнее, понимая лишь одно: опять ее подставили). Типичный положительный герой сериала — боевой офицер, «подмечающий отдельные недостатки» в деятельности собственного руководства, но как раз с оглядкой на это сражающийся вдвойне искусней. Антигерой-нечеловек лучше получается в кино: здесь его ненавидят и уничтожают (или хотя бы пытаются уничтожить); в телесериалах же с ним возятся до последнего и деликатничают, стараясь идейно разоружить и перековать в кадыровца. Зачистки бывывают (словечко И.А. Крылова) и там и тут: в кино они кровавы, но по высшему счету неизбежны («Блокпост»!), а в телесериалах фигурируют в форме заведомо преувеличенных и подстрекательских слухов, распускаемых по наводке бен Ладена всякими бабицкими. Это, кстати, занятно и показательно: ангажированное телемыло второй войны не жалея сил изничтожает независимую журналистику первой! Музы не смолкают ни там ни тут: не на чеченской войне, но на соответствующей тематике отметилась уже чуть ли не вся попса.

В одной из ранних работ В.И. Ленин столкнулся с необходимостью перевести французскую поговорку — и вместо «на войне как на войне» написал «коли воевать, так уж по-военному!». Можно посмеяться над лингвистической глухотой вождя, но можно и удивиться волюнтаристической точности внешне беспомощного перевода. «На войне как на войне» — унылая резиньяция с приблизительным смыслом «тут уж ничего не поделаешь», тогда как «воевать, так уж по-военному!» — сильная инвектива и вместе с тем карт-бланш: нет таких мерзостей, каких нельзя было бы списать на войну.

Мерзостей, совершаемых в том числе и в тылу. И здесь мы сталкиваемся с несколько надуманной линией фильмов на тему «война без войны» — от балабановского «Брата» до «Моего сводного брата Франкенштейна». Кинематограф конструирует некий «чеченский синдром» (по аналогии с «вьетнамским» в Голливуде и тоже весьма гипотетическим «афганским») по принципу «иногда они возвращаются». Но ведь на самом деле они не возвращаются никогда! Воюют, как это правильно показано у Говорухина-младшего, одни, а кино (даже по ящику) смотрят другие; снимают же и подавно третьи. Возвращаются — и идут в политику — разве что генералы. Балабановский Брат и вовсе выглядит «прирожденным убийцей», Чечня тут ни при чем. «Хороший парень», умеющий постоять за себя и за «правду», в которой «сила». И уж во всяком случае персонаж Сухорукова (омерзительный убийца в первом «Брате» и обаятельный во втором) ни в какой Чечне не был и убивать научился среди родных осин. В дни «оранжевой революции» на Украине один из соратников Януковича, бахвалясь шахтерской удалью, выразился так: у нас в Донецке после каждых танцулек крови проливается больше, чем в Чечне за месяц!

Со «Сводным братом» сложнее. Это сильная депрессивная притча с двойным дном, буквальное прочтение которой во внешнем событийно-психологическом ключе, на мой взгляд, противопоказано. Потому что психология разбивается о психиатрический диагноз: реального «Франкенштейна» следовало бы вместе с его полковником сдать в дурдом, на чем интеллигентские метания и закончились бы. А если этого не происходит, значит, безумны сами интеллигенты — прежде всего герой Ярмольника. Глубинный смысл этой притчи в политическом прогнозе: мы забыли их, предали и продолжаем предавать, а они могут вернуться и убить нас — причем не из мести, а из желания защитить, убить в силу нашей беспомощности и их собственной неуклюжести. Но это прогноз не на последствия «чеченского синдрома», а скорее на всевластие спецслужб — не зря же мент одобряет расправу одноглазого сержанта над очередным кавказцем. Второй же план, метафорический, куда локальнее: это как бы фильм о психиатрах, проводящих экспертизу по делу полковника Буданова и меняющих ее результаты на прямо противоположные отнюдь не под диктовку политической конъюнктуры. Так в «Экзорцисте» у Фридкина священники оказываются последними, кто готов поверить в необходимость изгнания бесов. «Сводный брат» безумен не потому, что в мирных условиях применяет технику выживания на войне, — он безумен по определению. Но уж больно смахивает его безумие на неписаную норму, — а психиатрическая культура общества несовершенна. Фильм как солянка в дешевом кафе — есть можно, а заглядывать в тарелку лучше не надо.

А если ля-ля-ля — то оно и есть ля-ля-ля!

Итак. Вольные и потому невлиятельные (и наоборот: невлиятельные, а потому вольные) кинорежиссеры, начав с относительно успешной попытки «толкнуть» тему чеченской войны на экспорт, снимают в последние годы жанровое, в идейном плане фашизоидное кино, в котором, однако же, «кончается (порой и не начавшись) искусство и дышат почва и судьба» (кстати говоря, и сама пастернаковская формула больно уж смахивает на Blut und Boden!). Или же предаются спекулятивно-философским размышлениям, вышивая незабудки и лотосы по кровавой канве. Тогда как подневольные мыловары с телевидения, идеологически обеспечивая ведомую государством войну, снимают о ней политкорректную ложь. Зачастую, кстати, это одни и те же люди — но верить им надо там, где их «не танцуют».

А что же общество? Оно игнорирует вялотекущую войну, да и запущенную властями утку о происках международного терроризма тоже, тогда как эти фильмы, равно как и эти телефильмы смотрит вполглаза — в основном как стрелялки. Но и стрелялки интереснее про бандитов или, на худой конец, про вампиров. Вроде бы общепризнанный кассовый успех «Войны», однако же, несопоставим со сборами «Брата» и «Брата-2», не говоря уж об «Антикиллерах», «Бумере» и «Ночном Дозоре». Все «мужские работы», «спецназы» и кавказские вылазки «ментов» и «убойной силы» проигрывают в массовом сознании одной «Бригаде». Ощущение, что война идет, живо; но война идет здесь и сейчас — война всех со всеми, и ее герои — бандиты (менты уже не канают); а Чечня — это не просто Дикий Восток, это Дикий Восток условный. Хотя все же не настолько условный, чтобы «чеченские» истерны, киношные или телевизионные, становились блокбастерами, независимо от качества каждой конкретной ленты. На продолжение и развитие Великой Отечественной эта война не тянет; на геноцид, осуществляемый при нашем, пусть и пассивном, участии, — тем более. Проигрывать ее (это все понимают) нельзя, выиграть — не удастся, прекратить каким-то третьим способом — невозможно. Отсюда вывод: нам про нее не надо! Нам про нее не страшно, а просто скучно! А если как бы про нее, а на самом деле — про себя любимых или про деньги (как у Пьянковой с Мережко соответственно и отдельно у Тодоровского-младшего) — то и противно. А если взаправду — как у Говорухина-младшего, то нестерпимо! А если ля-ля-ля — то оно и есть ля-ля-ля!

И все же: на войне как на войне — или воевать, так уж по-военному?