Источники вдохновения

Лекция

Записная книжка как фильм, фильм как стихи

Когда я пишу книгу о велогонке «Тур де Франс» или свои мемуары — а как раз этим я сейчас занят — то составляю список тем, которых собираюсь коснуться, историй, о которых не должен забыть. А начинаю с того, с чего мне больше всего хочется начать. Так появляется одна глава, за ней другая. Хронология здесь не при чем. Совершенно не при чем. Из своего списка я выбираю то, что в данную минуту меня вдохновляет.

Затем отсылаю эти истории или главы редактору, одну за другой, так, как они написались. И, в конце концов, появляется книга. Слов, строк, страниц в ней столько, сколько нужно.

Далее я все обсуждаю с редактором, который всегда — или иногда — говорит: «Ну а теперь нужно бы внести некоторые поправки: добавить про то и про это, ввести несколько переходов». Но я немедленно отвергаю его предложения: «Нет, не нужно. Меня это не устраивает». Объясняю редактору, что последовательность эпизодов задана тем, как я высылал ему истории. У меня нет желания ни приукрашивать, ни дописывать. Мне нравится сырой материал, подлинность того, как все создавалось. Меня привлекает сам процесс. И я всегда привожу следующий довод: точно таким же образом я монтирую свои фильмы. И после нескольких дискуссий редактор уже не оспаривает мой подход.

Оба метода, конечно, сходны. Но в случае с фильмами, я знаю, что мой монтажер, Камилла Скоусен, отнесется с уважением к присущему мне способу мышления. Пусть она скомпонует материал по-своему. Она даже вольна делать с ним что угодно, лишь бы материал не стал слишком рациональным и рассудочным. Я никогда не говорю ей, как мне представляется начальная сцена. Предпочитаю посмотреть, что предложит она. Предпочитаю дождаться, когда она сама что-то придумает. Когда-нибудь потом я, конечно, вмешаюсь, и мы обсудим некоторые детали и поправки. А может, и нет.

Воскресенье в аду

Материал есть материал — и это главное. Процесс есть природа или что-то ей близкое. Мне не хочется, чтобы в моих словах прозвучали религиозные интонации, потому что дело не в религии. Я просто пишу. Просто создаю.

Я всегда работаю со списками. Берясь за новый фильм, составляю список сцен, которые хочу снять. И когда вместе с редактором мы просматриваем первые отснятые эпизоды, каждый из нас составляет свой список. Я отмечаю звездочками — одной, двумя, тремя — то, что представляется мне первостепенным, то есть все необходимые эпизоды; то, что не особенно важно; и то, чего вообще не должно быть в фильме. Тоже своего рода игра.

После этого я отправляюсь на Гаити, а редактор остается в Дании работать. Позже она присылает мне первый монтажный кусок, который я могу принять как почти окончательный, или же не принять, объяснив ей, что он мне не нравится, что возникла проблема, что та или иная сцена необходима, потому что она хороша и, стало быть, ее никак нельзя вырезать. Возможно, она думает — как, вообще, свойственно редакторам — что эту сцену некуда вставить, так как она выпадает из контекста. Но при всем том редактор знает, что нужно постараться сделать так, чтобы я остался доволен. Наверное, в этом-то и состоит ее главная задача — сделать так, чтобы я остался доволен.

Я очень полагаюсь на свою записную книжку. Занимаясь — или не занимаясь — тем или иным проектом, я постоянно делаю заметки. Иногда я делаю заметки по нескольким проектам одновременно.

Почему так важно вести записную книжку? Потому что не хочется забывать то, что ты увидел или то, о чем ты подумал. Я не доверяю памяти. Что-то есть, только когда оно есть. Чтобы не забывать, следует записывать. Кроме того, в записях мне приятен и эстетический аспект. Мне нравится спартанский способ фиксировать свои идеи. Иногда можно использовать такой неотредактированный текст сам по себе — в стихах или фильмах.

Записные книжки — очень важная для меня вещь. В киношколе я учу студентов, как полезно делать заметки. Привожу примеры, как из контекста можно извлечь три слова и использовать их такими, какие они есть. Меньше лучше, чем больше.

Но это еще не все. Я люблю заметки, потому что это необработанный материал. Они приходят в сами собой. Рождаются из ничего, из настроения — хорошего или плохого — это точки в пустом пространстве. Они не связаны ни с какой историей. Вот в чем прелесть заметок. Мне нравится их бессистемность. Я пишу о вещах как незначительных, так и существенных.

Мне нравились «Бич бойз» за несвязность их песен, за то, как они вдруг почти замолкают, переходя на бормотание и шепот, но потом вновь обретают силу в хоровой гармонии. Они были моими кумирами. Другой кумир — композитор Джон Кейдж. Он работал с тишиной, которую внезапно пронзали звуки.

Я хочу, чтобы мои фильмы были похожи на записные книжки и сохраняли спонтанность, неожиданные переходы, контрастную текстуру. Конечно, тема определяет энергию заметок. Но, выбирая истории, я иногда останавливаюсь на малозначительных и странных темах — например, баскская игра в мяч под названием «пелота» — и неизменно прихожу к выводу, что жизнь и смерть можно изучать на любой теме, если слушаться своих чувств и искренне стараться понять, что происходит.

Я брался за разные сферы жизни — балет, велоспорт, поэзию, теннис, искусство, важность игры, Гаити, Данию, Америку, Китай — и вступал в эти области с целью увидеть, что могу в них найти для себя, какие истории могу рассказать оттуда, изнутри.

Когда в 1984 г. я отправился в Китай, то перед поездкой решил не отягощать себя лишней информацией. Не хотелось играть в «Би-Би-Си». Не хотелось приехать в эту страну и пытаться найти подтверждение уже готовой точки зрения. Я просто рассчитывал на то, что моя команда — кинооператор Дан Ольмберг и звукооператор Нильс Арнт Торп — и я будем чуткими и внимательными. (Бодрствовать мне удавалось не всегда. Кинооператор и звукооператор на свой страх и риск сделали один снимок: я сплю в поезде. Теперь в любой момент этим кадром можно было меня шантажировать).

Риска тут, правда, было немного. Мы хорошие ребята, и, конечно, смогли многое увидеть и прочувствовать. Путешествуя на поезде по этой огромной стране, делали заметки о фильме, записывали звук, и в результате получился фильм, полный историй, анекдотов, наблюдений, лирики.

Затем, немного позже, мы отправились в Соединенные Штаты, чтобы найти то, что требовалось, для придуманной нами истории: этакий романтический взгляд на Америку. И самоуверенно полагали, что все и вправду отыщется. Тут что-то общее с археологией: из груды чепухи выкапываешь нечто значимое.

Два фильма об Америке являются примерами того, как можно нанизывать сцены в случайном порядке. Перед нами люди, дома, пейзажи, предметы — и все они равнозначны. Главное — ощущение музыки зрительного ряда. Но здесь, конечно, важен монтаж.

66 сцен из Америки

Сцена с Энди Уорхолом в «66 сценах из Америки» (66 Scenes from America) включает все, что мне нравится. Вот Уорхол — герой, но болезненный, почти прозрачный. Вот символическое действо: Уорхол ест гамбургер, и время длится. Время. Возникают непредвиденные моменты. Как он справится с двумя оплошностями режиссера: ему нечего пить (я забыл дать питье), и никак не извлечь кетчуп из только что купленной бутылки, которую мы предварительно не открыли. Да еще солнце, появляющееся дважды и превращающее Уорхола в совершенно белое пятно, и то, как изобретательно он сокращает процесс еды, не отказываясь от нее, а просто складывая гамбургер пополам, та долгая пауза, которая наступает потом, когда он не получает реплики на свою фразу: «Меня зовут Энди Уорхол. Я только что съел гамбургер». Все это для меня магия. Время, запечатленное в кадре. Очень простая картина: человек за столом. Здесь есть напряженное ожидание, «саспенс»: человек в любую минуту может потерять самообладание. Из-за ошибок и различных обстоятельств происходит множество непредвиденных вещей. Перед нами икона, ставшая простым человеком, и все же абсолютно неземным. Грех желать большего.

На этой лекции я приведу вам для примера четыре эпизода и первый из них — сцена с Уорхолом.

[После просмотра эпизода фильма.]

Сложная мизансцена, но я хотел проиллюстрировать несколько своих соображений.

Другим фильмом, в котором я испытал на прочность свою приверженность спонтанному принципу в художественном кино, был «Иностранный корреспондент или Экспресс на Гаити» (Foreign Correspondent or Haiti Express) (1982). Это рассказ о том, как иностранный корреспондент, внутренне опустошенный, втянутый в тайны и интриги, влюбляется и сходит с ума. Моей задачей было ввести то, что я называю катастрофическим вымыслом, в реальные ситуации, сначала в Сальвадор, где полыхает гражданская война, затем на Гаити времен Дювалье, и таким образом заставить героя испытать влияние трагического и непредсказуемого. Сюжет был довольно прост, но я хотел добиться, чтобы каждая сцена фильма выглядела как отдельная история.

Добро и зло

В другом художественном фильме я просто создал каталог жизни. Картина называлась «Добро и зло» (Good and Evil) (1975). В ней собраны сцены в студии, когда актеры изображают отдельные действия, чувства, мысли в очень простых мизансценах. Никакого сюжета, лишь собрание сцен, возможно, создающее ощущение «мобилей», абстрактных конструкций с подвижными элементами.

Когда я говорю «мобили», я должен назвать и имя их создателя Александра Колдера.

Выше говорилось о влиянии музыки. В значительной степени я также черпаю вдохновение в работах таких художников и скульпторов, как Уорхол, Розенквист, Матисс, Магритт, и писателей-экспериментаторов, таких как Уильям Берроуз. А вот кинематограф, если не считать Годара, дает мне совсем немного.

Так или иначе, я научился всему, сочиняя стихи. И часто говорю, что мои фильмы вырастают из моей поэзии. Магия стихосложения состоит в том, что ты просто пишешь какое-то слово в левом верхнем углу и смотришь, что будет дальше. Причем никогда не знаешь, куда это тебя приведет. Если тут есть какой-нибудь скрытый смысл, то тебе он неизвестен. Вся поэзия — это удивление и исследование. Пустое, лишенное знаков пространство. Когда стихотворение закончено, я больше к нему не возвращаюсь. Здесь тоже нет ничего религиозного. Просто сразу видно, когда стихи закончены.

Я стараюсь перенести такой способ творчества на свои фильмы. Поэтому настаиваю на сведении к минимуму технических сложностей. Мне хочется иметь возможность творить непосредственно в пустом пространстве, без посторонних вмешательств. Мне хочется, чтобы это было так же просто, как писать. На чистом листе вдруг возникает нечто. Было бы неверно относить это к мистической вере в случай. Верю я лишь в одно — в свое присутствие. Я придумал ситуацию, установил рамки кадра для некоего события. А потом просто жду, когда в этом кадре произойдет это событие.

Я терпелив и никогда не тороплю время. Мне нравится, как оно течет в фильме. И мне нравится ждать, когда что-то появится в заданном пространстве, что-то произойдет. Я жду этого мгновения.

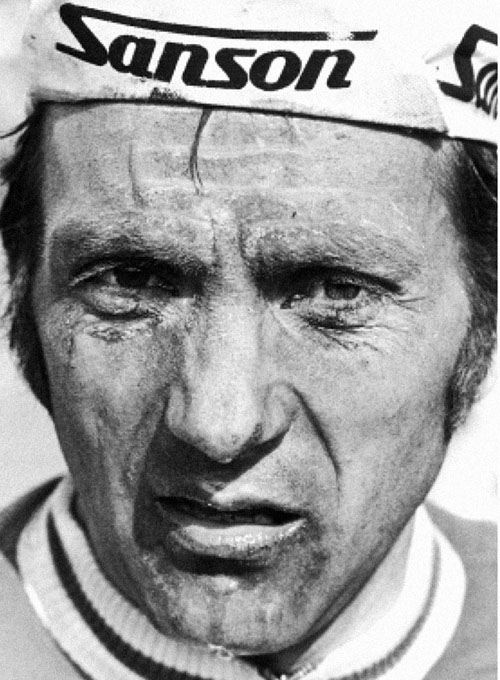

Если мой подход кажется в принципе лишенным динамики, то сошлюсь на такие работы, как фильм «Воскресенье в аду» (Sunday in Hell) (1977), рассказывающий об известной велогонке «Париж-Рубе». Сюжетным механизмом здесь оказывается сама гонка, доводящая до кульминации и действие, и «саспенс». Но по мере того, как идут минуты, зрителю приходится проявлять много терпения и долго ждать.

Воскресенье в аду

Следующий эпизод взят из «Воскресенья в аду» [Пытается его показать, но не получается.] Что ж, вам придется представить себе образы в сцене, запечатлевшей велогонку. Нет сомнения, что нервное ожидание заложено в сюжете, оно проявляется в самой гонке.

Мы следим за ней от одной важной точки к другой на протяжении нескольких километров. Все дано крупным планом. Действие очень сценично, потому что гонка проходит по булыжной мостовой, оставшейся от минувших времен, на фоне мифологического пейзажа. «Париж-Рубе» — потрясающая велогонка, она всегда меня поражала. Возможно, вы знаете, что каждый год в качестве комментатора датского телевидения я отправляюсь на велогонку «Тур де Франс». Я комментировал ее больше двадцати лет. Но, кроме того, снял несколько фильмов о спорте, в которых пытался глубже разобраться в данной теме.

Идеей фильма «Гаити без названия» (Haiti Untitled) (1995) было стремление в полной мере использовать то обстоятельство, что я жил на Гаити в очень драматичный период. Я тогда был наблюдателем. Следил за политической драмой и документировал ее. Мне хотелось работать без ограничений, вызванных необходимостью сначала ждать приезда киногруппы, а потом, когда деньги кончатся, отправлять ее обратно. В какие-то моменты я все же вызывал киногруппу, однако мне требовалось фиксировать происходящее постоянно. И вот тогда-то я впервые стал снимать сам на цифровую камеру — чтобы запечатлеть ситуации, которые не мог упустить. В результате у меня появилась возможность создать своего рода коллаж — съемки цифровой камерой, сделанные к ним черновые заметки и фильм, снятый киногруппой. Думаю, это придало картине особую динамику и энергию.

Но позвольте вернуться к некоторым существенным моментам. Однажды, работая над фильмом «Записки о любви» (Notes on Love) (1989), я написал несколько заметок о монтаже. Вот они.

Соображения о порядке

«Постараться создать систему из непонятных вещей. Внести порядок в куски реальности. Отношения мужчины и женщины — особый язык. В нем есть буквы, предложения, грамматика, пунктуация. Мы хотим их видеть снова и снова. Остановить эти отношения — страстную сцену между мужчиной и женщиной — рассмотреть ее часть, деталь детали. Кинематографическая техника есть инструмент, измеряющий, например, эмоцию».

И далее:

«Это примитивный и простой фильм. Его следует снимать просто. Фильм-исследование. Он состоит из разнородного материала, из показа различных мест, больших и не очень, наблюдений и отрывков историй. Материал собран с намерением рассказать, что такое любовь».

Еще мне бы хотелось вспомнить мою раннюю работу «Фильм» (Motion Picture — букв. «движущаяся картина») (1970), потому что в ней все прозрачно ясно. Она посвящена движению в картине и рассказывает о человеке — теннисисте — движущемся в кадре. Зовут его Торбен Ульрих. В те годы он был знаменит. Торбен вбегает в кадр, потом выбегает. Мяч бьется в стенку. Теннисист очень медленно идет к столу, где стоит чайник, садится, наливает себе чашечку. Впечатление замедленной съемки. Но снято в реальном времени. Торбен тренирует удары ракеткой под музыку Джеймса Брауна.

Каждая сцена фильма длится до своего логического конца. Я использовал весь отснятый материал. Я дал ему длиться, и вы даже видите свет, падающий на бобину с кинопленкой. Мой оператор Оле Джон переворачивает пленку в камере, чтобы снимать поверх отснятого материала.

Монтаж, конечно, свелся к тому, чтобы внести в фильм какую-то последовательность, чтобы одно следовало за другим. Но связности нет. Используется каждый метр. Фильм о движении в картине. О магии киноматериала.

Когда я готовил новую картину, один молодой кинорежиссер как-то раз сказал мне: «Не забывайте о «Фильме». Не забывайте о простоте. Не забывайте о магии». И он был прав. Я часто напоминаю себе о неожиданной мудрости этого раннего фильма.

Пять препятствий

Работа с Ларсом фон Триером над фильмом «Пять препятствий» (The Five Obstructions) была, без сомнения, чрезвычайно интересна. Когда Ларс впервые предложил мне сделать совместный фильм, я сразу воспринял это как заманчивое приглашение на танец. Наивным меня не назовешь: я прекрасно знал, что Ларс бывает хитрым, как дьявол. Но мне нравится преодолевать трудности, и, к тому же, работа могла оказаться очень занятной. Кроме того, я находился на том этапе жизненного пути, когда не боишься стать объектом провокации. Я согласился.

Первый раз идея сделать совместный фильм возникла, когда мы обедали в ресторане в пригороде Копенгагена. Был конец 2000 года. Меня подставили. Предполагалось, что один мой приятель, который и пригласил меня в ресторан, будет ждать меня там, но вместо него почему-то пришел Ларс. Он сказал, что придумает идею фильма позже, и, когда я вернулся домой на Гаити, мы стали обсуждать этот проект по электронной почте. Несколько раз он сообщал мне, что идея у него пока не возникла, и просил потерпеть.

Идея появилась в ноябре. Ларс предложил снять фильм на основе моей старой картины «Идеальный человек» (The Perfect Human) (1967). Он хотел, чтобы я сделал пять римейков картины, которая, как он утверждал, явилась одним из стимулов, некогда вдохновивших его творчество. Он поставит передо мной пять препятствий — по одной на каждый римейк — а между фильмами мы с ним будем обсуждать, как снимать дальше. Наши разговоры тоже будут записываться и, возможно, станут частью окончательной версии фильма. Я был польщен и, вместе с тем, увлечен идеей сделать новый фильм на основе «Идеального человека». Предложение было принято, начало положено.

Кроме прочего, мне нравилось, что я должен реагировать на чужие инициативы. Было бы идеально, если бы я мог ждать, развалившись в кресле, придуманных Ларсом препятствий и хитрых трюков. Я знал, что он попытается вывести меня из себя, но я рассчитывал на свое умение приспосабливаться к трудностям. Конечно, меня можно было чем-то потрясти и обескуражить, но у меня не было сомнения, что я смогу собраться и — что бы он ни положил передо мной на стол — дать бой. С самых первых шагов работы режиссера меня неизменно вдохновляли препятствия. Меня всегда охватывал полемический задор, когда приходилось выступать против установленных и общепринятых способов изложения историй на кинопленке.

В какой-то момент мы с Ларсом затронули вопрос о том, кто из нас будет главный. И оба согласились, что прелесть нашего будущего фильма в том, что ни он, ни я не знаем, куда мы, собственно, движемся. В то же время, Ларс обожает все держать в руках — свойство до смешного неподходящее для данного проекта. В фильме это, по-моему, заметно. Он любит управлять другими людьми, устанавливать правила и указывать путь. В картине я, без сомнения, поддался подобным манипуляциям, а иногда даже унижению, которое явилось их следствием. Но я пошел на это из желания увидеть, что же в конце концов получится.

Причина, по которой третье препятствие, полная свобода, было для меня самым сложным, состоит в том, что я привык работать педантично, по правилам. Снимая фильмы, я всегда работаю по правилам. Всегда. Может быть, это звучит парадоксально, но в этом-то и состоит свобода — уметь работать по установленным правилам, уметь выразить себя в заданном кадре. Когда мне нужно было отреагировать на требование Ларса снимать фильм без каких-либо формальных ограничений, я не знал, за что браться. Меня охватило отчаяние.

Но потом, поговорив с сыном, который, если не считать техническую группу, был моим ближайшим помощником — снимал вторую часть фильма и работал ассистентом режиссера — я понял, что можно подобрать выдержки из моих стихов, которые годятся для использования в третьем фрагменте. Мне всегда нравилось «черное кино», и аналогичные темы, затронутые мной в поэзии, где время от времени возникал образ, определявшийся черной стороной своей внутренней сущности, обеспечили фильму потрясающий стимул. Было крайне интересно, что я нашел в собственных сочинениях отголоски идеи, которая всегда меня интересовала, но которую я еще не исследовал в кино. Мне представилась возможность снять «черный» фильм — и я ее использовал. В результате оказалось, что я играючи преодолел очередное препятствие.

Пять препятствий

Ларс фон Триер и в самом деле пытался заставить меня перейти все границы, подтолкнуть к крайностям режиссуры, совместной режиссуры, если угодно. В этом смысле, полагаю, желание было обоюдным, и лучше всего оно осуществилось во втором фрагменте-провокации из «Пяти препятствий», в том, который он оспаривал и критиковал.

Он отправил меня, пожалуй, в самое убогое место на земле, район красных фонарей в Бомбее, чтобы по-новому снять «Идеального человека», где главная роль — идеального человека — отводилась мне. Ему хотелось увидеть, как я поведу себя перед лицом крайней нищеты, смогу ли я «держать лицо». Ему хотелось, чтобы я сломался. Но этого не произошло, потому что во мне сидит инстинкт игры, проявляющийся в том, как я снимаю фильмы. Конечно, он проверял мою методику — способы, какими я обращаюсь с реальностью или ее изображаю, навязывая свои правила и делая из нее искусство. Разрушая систему, лежащую в основе моего первого фильма «Идеальный человек», — аскетический фон, сдержанное повествование, долгие кадры — он рассчитывал увидеть, как я из «идеального» стану «человеком». Но, по-моему, он не понимал, что меня самого захватывает именно этот переход от «идеального» к «человеческому». Просто я исследую его иначе, а именно, работая с расстоянием и ограничениями, которые видятся мне главным условием искусства.

В Бомбее мы снимали сцену, изображающую как ест идеальный человек. В своем лучшем смокинге я уселся за изысканно накрытый стол: вино шабли, вкуснейшая рыба, серебряные приборы и изящный фарфор. Меня поместили точно посреди улицы, по обеим сторонам которой тянулись публичные дома. Позади стола установили прозрачный экран, сквозь который никто не мог пройти. Таким образом, я оказывался в экранной рамке, отделяющей мою реальность от реальности улицы. За экраном — женщины и дети, пестрые цвета, бьющая ключом жизнь. Я прекрасно понимаю, что сцена получилась утонченной, что впоследствии Ларсу не понравилось. Но я был готов к тому, что все вообще развалится, люди могли запрудить улицу или разломать декорации. Хотя лично я никогда бы не сломался.

Держать дистанцию — это особая техника, и я знаю, что она требует эмоционального напряжения. Очень хорошо знаю. Но, по-моему, неверно думать, будто вне моего метода работы существует какой-то более глубокий источник правды, добраться до которого можно лишь отказавшись от данной техники. Все это романтика, в которую я не верю. Я признаю утонченность моего фильма, но не думаю, что это преступление. Рассуждая, я доказываю в картине, что придумал очень непростой ответ на конкретное препятствие.

Иногда меня спрашивают о «Догме» и моем отношении к ней. У меня не возникло искушения стать членом этого нового братства. В молодости я был связан с группой датских художников-авангардистов, но теперь не имею никакого желания ограничивать себя сводом коллективных правил. Я хочу устанавливать собственные правила и идти дальше, чем члены «Догмы». Однако полагаю, что в этом движении есть что-то очень хорошее, очень важное. Когда я преподавал в киношколе, то всегда говорил студентам, как чрезвычайно важно не поддаваться соблазну новой техники и ее возможностей. Легко предположить, что чем больше эффектов вы используете, тем лучше будет ваш фильм, но это, конечно, в корне неверно. Я уверен, что необходимо уменьшить эффекты до основ кинематографической грамматики. Что такое звук? Что такое образ? Что значит экспонировать пленку? Вот вопросы, которые я люблю себе задавать.

Я бы сказал, что тема данной лекции — источники вдохновения — очень подходит «Пяти препятствиям», потому что эта картина, по моему мнению, о вдохновении.

Как начать?

Как найти способ?

Что тебя направляет?

Процесс этот, конечно, документально отражен в самом фильме — но еще и в его побочном продукте. Ларс фон Триер попросил меня после каждого нашего разговора писать по стихотворению. В комнате толпился народ. Ларс был где-то за дверью. Ассистенты убирали вещи. Но я садился и писал. На каждое стихотворение уходило двадцать-тридцать минут. Сейчас я прочитаю два из них, потому что они отражают процесс создания фильма и посвящены вдохновению. [Читает стихотворение.]

Четверг, 21 марта 2002 г.

Кучи земли, тонкие сучья, бледное солнце.

Мы согласились, что существуют размытые точки.

Как найти их место?

Присутствовать, а потом, погодя, уйти.

Мусорные ведра. Занавески задернуты.

Открыты. Наконец, один.

Договор предполагает несколько строк.

Делаю заметки, оглядываясь вокруг.

Использованная композиция,

Несъеденный сыр, неоткупоренная бутылка,

Которых мне даже не разглядеть.

И ладно. Я все размышляю,

Приближаюсь к далеким границам,

Пытаюсь поставить себя в невозможные

Ситуации. И судья себе сам.

Икра, водка, взгляд другому

В глаза. Быстро, так быстро

Подошел я к крутому откосу.

Как далеко я зайду?

Слышу компьютерный шум,

Чувствую гул в голове.

Заканчиваю.

Готов уходить.

Вдохновение есть нечто твердое и реальное, а не мягкое и текучее. Меня нужно задеть за живое. Вдохновение рождается из провокации. Нужен повод, чтобы очнуться от спячки. Вдохновение связано с преодолением ощущения пустоты, хаоса, меланхолии. Для меня всегда было так. Я люблю устанавливать правила, находить себе место. Или, как в данном случае, чтобы кто-то нашел мне место.

Возьмем другое стихотворение, написанное сразу после одного из обсуждений. После какого, вы, наверное, поймете. Если стихи прочитать внимательно, то все ясно. Но не хочу заставлять вас гадать. Оба стихотворения не были использованы в связи с фильмом, но они войдут в мой следующий сборник. Это занимательное упражнение — требующее, на мой взгляд, серьезных усилий — и я ушел в него с головой. Я всегда выполняю свои обещания, поэтому и сочинял стихи. [Читает стихотворение]

Быть свободным Да когда тебе разрешили все обдумать

То чего не знаешь

Либо делай что сказано

Либо просто

Покажи какой ты умный

Тогда не исключено что ты

Используешь свободу

Чтоб выбросить то

Что может оказаться

Полезным

Откуда мне знать

На этот раз я вряд ли

Стану мучеником

Тяжело

Икра на засохшем хлебе

Торопливые шаги

Кто-то двигает коробки

С вещами

За дверью

Легкое движение веток

Привычный пейзаж

Его всегда можно использовать

В нем всегда что-то есть

Что-то похожее на небытие

И это прекрасно

Скоро все кончится

И это печально Сажусь в такси

Уезжаю

Все внутри обрывается

В головокружительную пропасть

Все говорит

О продолжении

Смена декораций

Следующий день

Ставит запятую Еще до «Пяти препятствий» Ларс попросил меня записать некоторые мысли о документальном кино, чтобы использовать их, когда открывал отделение документалистики в своей компании Zentropa — ZentropaReal. Так появился следующий текст о вдохновении в документальном кинематографе.

Момент наступает

В фильме я больше всего люблю те эпизоды, когда можно почувствовать, как время течет сквозь сцену. В фильме всегда должно быть место для времени. Фильм должен дышать естественно. Когда мы идем снимать, то ставим ловушку реальности, так чтобы потом реальность вошла в созданный нами процесс мировосприятия. Мы спокойны, внимательны и бесстрастны. События происходят тогда, когда они происходят. Мы как рыбы — такие же умные и такие же глупые. Можем идти куда хотим, в любом заданном направлении, но иногда спотыкаемся о момент магии. Ее-то мы и ищем, но не следует слишком увлекаться, слишком верить в нее. Опыт учит нас, что магия существует. В работе мы надеемся на свой инстинкт, зрение, слух. Мы вглядываемся в пустое пространство, так же как в пространство заполненное. Наблюдаем за тишиной и шумом. Надеемся на бесконечные подарки случая, но место, в котором мы оказались, вовсе не обязательно дело случая. Момент приходит внезапно, когда нас уже не поражает его появление. И теперь мы готовы поймать его, принять его таким, каков он есть. Неизвестно, куда он нас заведет. Мы движемся с ним в одном потоке, видим, куда нас несет и что с нами будет. Мы наблюдаем, как момент обретает форму и собирается в единое целое, но нужно остановить его, поставить на твердую почву, пока он еще течет, пока не слишком определен. Мы испытываем любовь. Это чувство возникает вдруг, и, пока оно скользит по поверхности, мы пытаемся постичь его, но боимся, что снова утратим, если поймем до конца.

Во всех своих фильмах я неизменно сохранял экспериментаторский подход. Во мне до сих пор живо вдохновение первых лет работы. И я все так же не перестаю удивляться тому, сколько живительных сил придает возвращение к этому источнику, открывающему путь новаторским идеям и новым эстетическим стратегиям.

Мне до сих пор нравится считать, что кинематограф — это способ обнаружить некую магию в запечатленном материале, способ отбросить все общепринятые теории ради возвращения к основным вопросам: Что происходит, когда экспонируется пленка? Как тот или иной тон или несколько слов влияют на прочтение образа? Как можно обнажить традиционные подходы? Как мне оставаться любопытным и открытым?

Олений сад, романтический лес

Я, например, верю в случай. И использую его во всех своих фильмах. Там много примеров того, как случайно возникали удивительные моменты и изменяли не только сцену, но иногда и весь сюжет.

Однажды, когда снималась сцена на Гаити, в центре города Порт-о-Пренс, для художественного фильма «Иностранный корреспондент или Экспресс на Гаити», на место натурной съемки — и, стало быть, в фильм — вдруг медленно въехал поезд с тяжелым грузом сахарного тростника. И с того момента я стал использовать этот поезд как важный повторяющийся мотив и структурный элемент картины.

В этом фильме я работал, исходя из своей идеи «катастрофического вымысла» и всегда оставлял на пленке место для любых происшествий. В качестве реальной декорации я использовал политический контекст в банановой республике времен диктатора Бэби Дока Дювалье — что делало весьма вероятными неожиданные вмешательства в картину извне.

Другим примером того, как случай может оставить свой отпечаток в фильме, является сцена с Энди Уорхолом, который есть гамбургер в Нью-Йорке — о ней я говорил ранее. Это еще один случай, когда обстоятельства киносъемки воздействуют на развитие простейшего действия в сцене.

Пожалуй, к Дюшану и поп-арту восходит моя страсть к предметам. Мне нравится наблюдать взаимодействие между людьми и предметами. Мне нравится вводить предметы в пространство картины и ждать, когда их кто-нибудь возьмет, использует, или они так и останутся невостребованными, просто предметами в кадре фильма. Например, я могу придать стулу такую же значимость, как и сидящему на нем человеку. Я работаю с реквизитом и пространством, как скульптор или хореограф: для чего можно использовать стул и стол? Это антропология. Это значит смотреть на жизнь через лупу, что всегда было моим характерным стилем, и не только стилем, но рабочей этикой — способом исследования жизни.

Я принял Годара как брата, который дал нам более открытую структуру для изложения некоей истории, нелинейного повествования: поместите в кадр человека, потом другого, заставьте их двигаться и смотрите, что будет.

Таково мое кредо.

Тридцать пять лет назад я написал следующие провокационные строки: «Фильм — это ряд скомпонованных образов. Не последовательность, не сюжет, но ряд образов, ничего более. Порядок, в котором они появляются, менее значим, чем отдельный образ. Окончательным следствием этого утверждения является убежденность в том, что образы можно компоновать с закрытыми глазами…

Новые сцены из Америки

Как и Уильям Берроуз, я считаю, что вдохновение питается случаем…

Важным творческим принципом является для меня наличие правил. Я придумываю правила, причем для каждого фильма новые — чаще всего с целью очертить свои технические возможности.

Что разрешается делать камере, а что нет. Что разрешается делать при монтаже, а что нет… Это сродни созданию умственного оптического инструмента, с помощью которого на вещи и события смотришь особым образом. Способ наведения порядка в хаосе»…

Конечно, отсюда проистекает сугубо личностный подход к созданию фильмов, не являющихся промышленной продукцией. В своем лучшем проявлении фильм подобен индивидуальному почерку. Существует некто, сводящий все в единое целое и нашептывающий зрителю из-под поверхностной структуры.

Имя режиссера.

Его отпечаток.

Ты пишешь несколько строк, чтобы все поставить на место, включая себя самого. Это штрихи вдохновения. Можно даже поиграть с именем, дать возможность кинорежиссеру с индивидуальным почерком сыграть свою роль, используя различные методы. Именно с такими вещами мне нравится играть и экспериментировать — иногда с материалом, пущенным на вторсырье — вечно пытаясь изменять смысл.

Идеальный человек

Да, на вторсырье. Это очевидно в «Пяти препятствиях», где я возвращаюсь к старому материалу и исследую, что можно с ним сделать в определенных условиях. Но для меня такая работа естественна. Я часто сравниваю себя с художниками, повторяющими те или иные мотивы в постоянных попытках проникнуть сквозь поверхностную структуру и получить в результате что-то новое и отличное, новый слой, который, возможно, проявится в самом процессе творчества. Новые смыслы, новые повороты.

В своем творчестве я вижу множество ссылок на свои же более ранние работы, но, кроме того, и на другие фильмы и произведения искусства. Сцена с чаем в картине «Я жив. Портрет поэта» — дань годаровской кофейной сцене в фильме «Две-три вещи, которые я о ней знаю». Мне всегда хотелось выразить Годару свое уважение — вы найдете такие попытки и в других моих картинах. Тут дело не в повторении, а в вариациях. Мне особенно приятно черпать вдохновение в деталях чужих работ, пытаться как-нибудь по-новому переиначить сцену, сохраняя ее исключительную простоту.

Ссылки на источники вдохновения — живописные работы, фотографии — нередко входят в мои фильмы частью их текстуры. Я не рассчитываю, что их узнают, и все же приятно разбрасывать подобные намеки, воображая, как однажды кто-нибудь сложит вместе эти отдельные кусочки.

Мне бы хотелось упомянуть еще одну сцену в «Пяти препятствиях» — с диваном и граммофоном — в той части фильма, где препятствием была необходимость анимации. Кто-нибудь догадывается, откуда эта сцена взялась? А между тем, перед вами цитата из моего фильма «Добро и зло» (1975). Она является интерпретацией знаменитой картины бельгийского сюрреалиста Рене Магритта «Убийца в опасности». Я заимствовал ее странное напряженное ожидание, мизансцену в деталях — два зловещих человека на первом плане, человек у граммофона, дорожная сумка на полу, обнаженная женщина на диване на заднем плане. У Магритта, конечно, нет звуков, поэтому я сам выбрал концерт для кларнета Моцарта. А теперь произошло еще одно переосмысление этой работы — интерпретация художника-мультипликатора Боба Сабистона. От краски к кинопленке и далее, к компьютерной анимации.

Все эти ссылки и скрытые намеки не призваны усложнить фильм. Меня не интересует какой-то один определенный смысл. Меня интересует простота и открытость. И мне совсем не надо, чтобы мои фильмы были слишком мудреными. Тогда уж пусть лучше будут глупыми и примитивными.

Когда я снимал «Заметки о любви» (1989), то рассматривал отснятый материал как документ, в котором движения и звуки оказываются следствием особого настроения, запечатленного в фильме. Без них фильм бы не состоялся, ведь они могут нам что-то сообщить, содержать какие-то кусочки правды.

Этот фильм включает очень сырые и крайне простые сцены. Манера, в какой я его снял, была близка моим ранним работам, экспериментальной концепции образа, звука и монтажа. Я тогда был в подавленном состоянии, и в результате получилась странная картина с несколькими вдохновенными моментами. Так возник фильм, родившийся из процесса, сходного с поэтическим творчеством, фильм, в котором я не пытался ни угодить, ни облегчить жизнь публике, однако же он очень прост и уж точно не слишком замысловат.

Идеальный человек

Как уже говорилось, я верю, что вдохновение черпается из самоограничений режиссера. Одним из таких ограничений, конечно, являются деньги. Я предпочитаю небольшой бюджет. Бюджетный дефицит великолепно стимулирует воображение. Чтобы не выйти за установленные рамки, вам приходится отказаться от некоторых вещей, а другие выполнять определенным образом. Это прекрасно. Дает пищу уму. Небольшой бюджет часто делает фильм лучше. Меньшее лучше, чем большее. Мне всегда становилось легче на душе, когда я понимал, что фильм завершен, просто потому что кончились деньги.

(Некоторые фрагменты лекции были взяты в сокращенном виде из интервью, данного режиссером Анне Мете Лундтофте в весеннем выпуске журнала Bomb за 2004 г.)

Перевод с английского Нины Жутовской

Читайте также

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

Перемещенные города, перевернутые смыслы

-

Jugar Oil Mania Gratis

-

Consejos Para Ganar A La Ruleta

-

Берлин-2026: Не доезжая до Мемфиса — «Самый одинокий человек в городе» Тиццы Кови и Райнера Фриммеля

-

Берлин-2026: Без усилий о Нью-Йорке и любви — «Единственный карманник в Нью-Йорке» Ноа Сегана