«История»: фильм

12 ноября 1912 года в Мадриде, вблизи Пуэрта-дель-Соль, был застрелен дон Хосе Каналехас, председатель Совета министров Испании и лидер Либеральной партии. Убийца, молодой анархист Мануэль Пардиньяс, подбежал к министру и трижды выстрелил в упор, а когда за ним погналась полиция, застрелился сам. В стране объявили траур, во время похорон дона Хосе Каналехаса Пуэрта-дель-Соль и прилежащие улицы были запружены толпами народа, а через несколько дней на экраны испанских кинотеатров вышел фильм «Убийство и похороны дона Хосе Каналехаса». Именно так: и убийство и похороны.

На первое было отведено девятнадцать секунд экранного времени, на второе — остальные три с половиной минуты. Что до «сцены похорон», то она в этом фильме мало отличалась от многочисленных аналогичных сцен в кинохронике ранней немой эпохи. Вот народ толпится на площади (и, конечно, заглядывает в камеру); вот первые лица страны скорбно стоят у гроба, официальные лица помельче суетятся и отдают распоряжения; а вот журналист показывает оператору свой материал в газете: название газеты на первой полосе, внутри же (журналист перелистывает страницу) история жизни покойного премьера, три фотографии — от детской до предсмертной, и следом (уже не перелистыванием, а монтажным стыком) факсимиле фотографии убийцы из полицейской картотеки, фас и профиль… В отличие от этого мощного — хотя и скверно организованного — визуального потока сцена убийства выглядела лаконично и бесхитростно. Дон Хосе Каналехас неспешно прогуливается по улице и разглядывает витрины. Со спины — то есть из-за левой границы кадра — к нему подбегает Пардиньяс, дважды стреляет министру в голову и пытается сбежать; за анархистом гонятся несколько охранников, заслоняя его от камеры; когда же зритель вновь видит Пардиньяса, тот уже падает на землю…

Титр из фильма Рождение нации Д.У. Гриффита

Правила игры

Неужели же рядом с министром непрестанно толклись кинохроникеры? Или это та «счастливая» случайность, о которой папарацци слагают профессиональные легенды? Нет конечно. Для современного зрителя фальсификация очевидна. Он, разумеется, может не знать, что на самом деле выстрелов было три, а не два; зато он видит, что дон Каналехас, раскланиваясь с кем-то за кромкой кадра, переводит взгляд обратно на витрины: и хотя камера во время перевода взгляда попадает в поле его зрения, он ее словно не замечает. Зритель видит далее, что «анархист» палит из своего пугача абы как — и даже будь тот заряжен настоящими патронами, «министр» в худшем случае отделался бы простреленным цилиндром да временной глухотой. Он даже, возможно, успеет увидеть, как за полсекунды до монтажного стыка лежащий ничком в глубине кадра самоубийца вдруг приподнимется и взглянет куда-то рядом с камерой, точно спрашивая: ну что, всё? снято? нормально? И это уже не говоря о такой трудноформализуемой, но безоговорочной категории восприятия, как естественность происходящего: и идет «министр» как-то не так, и падает тоже… Сцена явно снята с одного дубля (хотя бы потому, что и понятия-то о нескольких дублях в мировом кино еще нет), в спешке, материал о похоронах должен выйти на экраны как можно скорее, по всей вероятности — вечером того же дня, и «оттачивать» те девятнадцать секунд, которые призваны сюжетно оправдать документальные съемки государственной важности, нет ни времени, ни надобности. Отсюда и те последние полсекунды с «ожившим трупом» — явный брак, — которые режиссер не срезал: скорее всего, из лаборатории пленка сразу пошла в тираж, без просмотра… Вопрос, однако же, в другом. Зачем все это вообще понадобилось? Почему было не оставить одну только сцену похорон, пустив в начале, например, титр в траурной рамке? Иначе говоря, зачем «оправдывать» правду — да еще и фальшивкой?

Вопрос не столь праздный, как может показаться. Попытка реконструкции реального события, предпринятая авторами «Убийства и похорон дона Хосе Каналехаса» Аделярдо Фернандесом Ариасом и Энрике Бланко, не представляла собой по тем временам ничего из ряда вон выходящего. Во все учебники по истории раннего кино вошла легенда о том, как некие кинохроникеры не смогли попасть на коронацию английского короля — и вынуждены были, воспользовавшись статистами и костюмерной ближайшего театрика, разыграть коронацию сами, среди шевелящихся от ветра «стен» Вестминстерского собора. Коммерческая мотивация очевидна; но было бы слишком легко увидеть в этих историях одно лишь свидетельство невзыскательности и доверчивости первых кинозрителей или же анекдот в духе О. Генри на тему «голь на выдумки хитра».

Да и в доверчивости ли дело? Так ли уж не были способны заметить кинозрители начала XX века те самые многочисленные «как-то не так»? Так ли уж отличалась первозданная живость зрительских реакций на прибытие поезда или политого поливальщика, над которой ныне принято с умилением потешаться, от единого дыхания современного зала, захваченного какой-нибудь сверхромантической историей или глобальной катастрофой? Каждый в этом зале знает, что никто из гибнущих на экране на самом деле не погиб, а совсем напротив даже неплохо заработал на съемках; что преграды, возникающие на пути влюбленных, придуманы сценаристом, а влюбленные влюблены совсем в других; что липкая мерзость, выползающая из угла, в реальности вообще не существует, — и, зная все это, тем не менее пугается, ужасается или плачет. Потому что он принял правила данной игры, он готов на время сеанса воспринять вымысел как реальность и реагировать соответственно.

Почему же мы непременно должны считать, что способ зрительского восприятия в раннюю эпоху кино, по крайней мере по прошествии двух-трех лет после сеанса на бульваре Капуцинок, был уж настолько иным? Конечно, любой историк кино с ходу расскажет десяток забавных и поучительных историй про то, как реагировали на первые киносеансы в африканских племенах или китайских деревнях — но именно что на первые. Нет-нет, вряд ли в небрежности авторов «Убийства и похорон…» — на семнадцатом-то году существования кинематографа — таился расчет на то, что зрители «не разберутся». Вернее было бы сказать, что зрители и не вздумали бы разбираться. И не от избытка доверчивости. Дон Хосе Каналехас ведь и вправду был убит, — вот эту сцену зрителям и показывают. Какая разница, когда именно ее сняли? Кому какое дело до обстоятельств съемки? Важно, что происходит на экране; важно, что происходящее на экране произошло в действительности. Таковы правила этой игры, которая называется: «фильм основан на реальных событиях».

Кадр из фильма Ночь мести Беньямина Кристенсена

На самом деле

Как известно, секретарша Томаса Манна, закончив перепечатывать рукопись первой части романа «Иосиф и его братья», удовлетворенно произнесла: «Ну вот, теперь хоть знаешь, как все это было на самом деле». Она не имела в виду, что у ее шефа есть магический кристалл, или машина времени, или что он во время работы над романом ежедневно совершал спиритические сеансы, призывая духов древних иудеев… Она вообще вряд ли что-нибудь определенное имела в виду. Кроме своего личного восприятия. Которое и сформулировала с предельной отчетливостью.

Для того чтобы задать у читателя такое восприятие, романист должен быть Томасом Манном. Для того чтобы задать его же у зрителя, кинематографист просто должен снять какой-нибудь фильм. Более или менее любой. Кино благоволит обороту «на самом деле»; со времен Ансельма Кентерберийского в западной культуре увидеть вещь — значит убедиться, что она существует, а сделать ее видимой — значит доказать ее существование. Оптические фокусы и берклианство покачнули эту догму — но на уровне философских концепций и культурного сознания, а не здравого смысла. Зрение по-прежнему держит приоритет достоверности среди всех прочих чувств. Кино благодаря данному приоритету существует, оно им спекулирует как в самых высоких, так и в самых низменных целях, — впрочем, это всё банальности. Любопытно другое. При правильном, уместном использовании кинематографом этого приоритета между экранной и объективной реальностями возникает резонанс — как при совпадении частот. Отдающийся, естественно, в том самом зрительском восприятии.

Написанные в начале фильма слова «основано на реальных событиях» до сих пор оказывают на зрителей странное воздействие. Как бы ни был плох фильм, как бы вольно ни обработал сценарист те самые «реальные события», — доверие зрителя возрастает многократно. Не на сознательном уровне — именно на уровне восприятия. Не в том смысле, что это действительно случилось, — а в том, что это случилось действительно так, как показано. С точностью до характера, диалога, мизансцены, жеста. При том что любой зритель знает: хотя общая канва сюжета действительно сохранена и это почему-нибудь важно (например, в социальном смысле), характеры и мизансцены были другими, — как знает он, проливая слезы над тонущим в «Титанике» ди Каприо, что актер Леонардо ди Каприо жив и здоров; как знает, что в фильме о Марии Антуанетте всё вранье и подделка по той простой причине, что во времена Марии Антуанетты некому было снимать кино — в том числе это. Но как в тех случаях это знание ничуть не мешает ему сопереживать бедному утопленнику или размышлять о трагических перипетиях французской истории, так и здесь: малейший намек на документальность заставляет зрителя воспринимать самый нелепый, самый искусственный ход или жест как документальное свидетельство. Как часть реконструкции реального события.

ЛЕфовцы, представители левого крыла неореализма или деятели «новых волн» левой ориентации, призывавшие извлекать сюжеты из газет, действие выносить на городские улицы, а кастинг проводить среди фабричных рабочих, могли сколько угодно твердить о социально-политической значимости подобных жестов; но их эстетическая мотивация оставалась именно такой. Стоит Фрицу Лангу в фильме «Презрение» сыграть самого себя — как тут же возникают вопросы: а не снимал ли Ланг в самом деле «Одиссею», нет ли в сценарии следов реальной съемочной истории? «Элисо» Николая Шенгелая, классическая романтическая драма, всего-то предваряется кадром, где показана подлинная царская телеграмма; отношение ее к сюжету фильма весьма отдаленно, — но само пространство горного пейзажа, возникающее на экране вслед за ней, обретает черты исторической прописки и подлинности. По почерку, интонации, приемам фильмы Джузеппе де Сантиса «Трагическая охота» и «Рим, 11 часов» почти идентичны, однако сюжет второго из них основан на газетной заметке, — и вот зрители уже с совсем другим «качеством внимания» всматриваются в героинь-стенографисток, хотя играют их звезды, растиражированные по открыткам и разделам светской хроники. В обычном фильме сцена, подобная обрушению лестницы в «Риме…», подспудно вызывает мысли о том, как она снята, со скольких дублей и точек; если же говорить менее профессионально, эффектность подобных сцен сама по себе становится элементом содержания. Но когда начинают падать лестничные пролеты у де Сантиса — кинематографически очень грамотно, очень эффектно, — мысль об эффектности и грамотности возникнет у зрителя последней. Почему? Да потому, как бы просто это ни звучало, что о рухнувшей лестнице было напечатано в газете. Она рухнула на самом деле. Снова обстоятельства съемки тут ни при чем.

Важно заметить, что исторический или биографический фильмы (как коммерческие жанры) если и производят этот эффект, то в довольно малой степени — или же только у тех, кто о показываемых реалиях вообще не имеет никакого представления, кроме того лишь, что они — реалии. Дело в том, что в их основе, как правило, лежит некий коллективный миф, общее представление; именно спрос на изображение, индуцируемый этим мифом, и закладывает основу коммерческого успеха. Реальность как таковая в данном случае из замысла исключена. Есть костюмы, фамилии, даже детали, рассчитанные на опознание среднестатистическим обывателем, то бишь носителем мифа и заказчиком фильма, — но сама эта зависимость замысла от заказчика сбивает фильм с той частоты, на которой пульсирует объективная реальность. Ведь любая реальность — самодостаточна, она не зависит не только от чьего бы то ни было восприятия, но и от чьего бы то ни было существования, это-то и определяет ее «частоту». А биографический и исторический фильмы в пределе вырождаются в последовательность анекдотов (таким «пределом» можно считать фильм Саша Гитри «Наполеон»). Реальность как единственный подлинный материал кинематографа изгнана из них, здесь экранизирована уже не она, а расхожее представление о ней; реальность объективная подменена реальностью в строгом смысле слова интеллектуальной, физически не существующей и потому съемке неподвластной. Мало того что неподвластной, так еще и сущностно инородной — в отличие от «авторского кино», которое также имеет дело с интеллектуальной реальностью, но разрабатываемой специфически под средства киноязыка.

«Ретро» же имеет дело не с интеллектуальной, но с чувственной реальностью, у которой куда больше точек соприкосновения с реальностью объективной. Можно сказать, что общего пространства между ними больше, спорного же — меньше. Интеллектуальная реальность все время пытается подменить собой объективную, упростив ее; чувственная — лишь ретуширует человечностью. «Ретро» также ориентировано на миф, а не на документ, но на миф специфический, повествующий о том, что документации не подлежит принципиально — миф о времени. Тщательность реконструкции, обычно сопутствующая ретро, — здесь лишь средство и потому применяется избирательно. Вещь, не вошедшую в чувственный образ времени, реконструировать нельзя.

Реконструкции же до чувств дела нет: от восторженного занудства библиографа до левацкого пафоса подпольщика — вот весь ее эмоциональный диапазон. Так что для того, чтобы претворить его в художественное качество, животным артистизмом (как в ретро) или циничным профессионализмом (как в историческом кино) не обойтись. Тут требуется нечто большее, по нынешним временам — почти немыслимое. Тут требуется серьезность.

Кадр из фильма Страсти Жанны д‘Арк Теодора Дрейера

Ничего, кроме правды

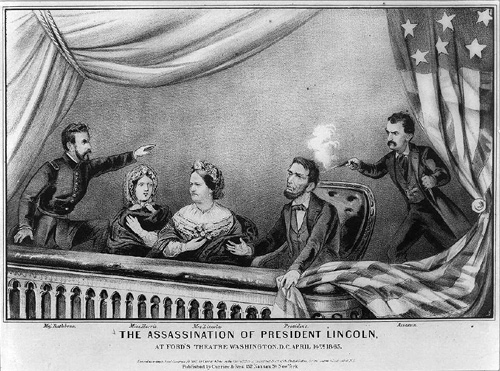

Кино отображает реальность; так что если реальность от нас уже ускользнула, попытаемся ее воссоздать, дабы затем запечатлеть на кинопленке, — таков примерно ход рассуждений, лежащий в основе кинореконструкций. Ну да, «воссоздать реальность». За тихой кропотливой работой, за согбенным изучением чертежей, гравюр, планов сражений, пуговиц на мундирах, за радостью обнаружения какой-нибудь второстепенной мизансцены, описанной в пыльных мемуарах, — идея чуть ли не богоборческая. Воссоздать убийство дона Каналехаса, убийство Линкольна, суд над Жанной д’ Арк. Воссоздать Бородинское сражение. Воссоздать распятие Христа. В деталях. Не «чтобы выглядело как правда» — а «вот так оно и было». Сноска: источник, том, страница.

Гриффит так и делал. В «Рождении нации» он создал своеобразный жанр (если это слово применимо к отдельным эпизодам) «факсимиле»: брал фотографию из архива Конгресса, например заседание первого «черного» парламента, предъявлял ее зрителям, подписывал титром, а затем «оживлял», в точности воспроизводя интерьер, мизансцену, костюмы и даже освещение. Эпизод убийства Линкольна в театре он расписал, как в архивном документе: чередуя титрами с указанием времени, названия театра и играемой на сцене пьесы, имен занятых актеров, а в сам момент убийства указал точный номер действия и явления, во время которого произошла трагедия. В вавилонских же эпизодах «Нетерпимости» Гриффит и вовсе приводил в титрах цитаты из научных трудов, объясняя особенности политического устройства и судебной системы Древнего Вавилона, а затем как бы иллюстрируя их собственно кинокадрами.

В этих описаниях, кстати говоря, можно увидеть объяснение тому странному на первый взгляд факту, что реконструкция намного чаще и многообразнее использовалась в немом кино, нежели в звуковом. Последнее гораздо больше внимания уделяло имитации реальности, и смешение факта с вымыслом (неизбежное даже при самой точной реконструкции) оставалось безнаказанным, так как маркировать грань между ними было уже нечем. А в немом кинематографе каждая важная и исторически точная деталь (место действия, фраза, мизансцена) отмечалась титром — в ущерб непрерывности иллюзии, зато во благо отчетливости восприятия. Звуковое кино волей-неволей должно было растворять исторически достоверные фразы в правдоподобном диалоге, и выделить первые из второго возможно было в том единственном случае, если зритель их и так уже знал (как известно, со сходными проблемами столкнулся Толстой, когда был вынужден сочинять диалоги между историческими персонажами в «Войне и мире»). В немых реконструкциях титрами отбивались лишь те фразы, которые и вправду были произнесены и закреплены историческими источниками, все прочие попросту не «титровались». Иллюзия, возможно, оказывалась не так сильна; зато различие между фактами и вымыслом, между «кирпичами» и «цементом», между достоверным и связующим, — это различие было показано честно и четко.

Для Гриффита точность реконструкции американской истории была необходимым условием той миссии, которую он приписывал феномену кинематографа. Миссия эта, как известно, на практике ярче всего осуществилась очень логичным, но, мягко говоря, неприятным для автора образом: воздействие «Рождения нации» оказалось столь велико, что во многих южных штатах возродилось движение ку-клукс-клана. Поставленное перед реальностью зеркало киноэкрана, словно в одном из рассказов Эдогавы Рампо, вынудило ее повторить то, что предписывал ей Гриффит; она и повторила, — выстроенный режиссером резонанс работал в обе стороны, — однако взяла самое поверхностное и в конечном счете неверное, что было в фильме: жест, но не мысль. А воплощенная в «Нетерпимости» утопия о кинематографе, навечно прекращающем все войны, привела к обвинениям в неуместном «в данный исторический момент» пацифизме (Америка как раз вступила в Первую мировую войну), провалу фильма и ветшающим год от года декорациям Вавилона в натуральную величину (на разбор декораций не было денег). Трагическая нестыковка во времени, будто бы взятая из фильмов самого Гриффита: сил на то, чтобы снять «Нетерпимость», режиссер набрался лишь к 1916 году, раньше такой возможности у него и быть не могло (ни внутренней, творческой, ни финансовой), — но к этому моменту у человечества вот уже два года как не осталось ни единого шанса на осуществление какой бы то ни было утопии, кроме разве что человеконенавистнической.

«Страсти Жанны д’ Арк» Дрейера тоже можно назвать утопией — но уже не в том «глобально-гуманистическом» смысле, к которому обязывал кинематограф Гриффит, а в том, в котором утопией является любой мартиролог. Дрейер, как известно, заставлял своих актеров наизусть заучивать протоколы судебных заседаний и не позволял ни на слово отклониться от зафиксированной безымянным штафиркой реальности произнесенного текста. Точность реконструкции, впрочем, текстом и ограничивалась: вряд ли в какой-нибудь из исторических хроник упоминался конкретный персонаж, которого в дрейеровском фильме играл Антонен Арто. Для Дрейера смертоносная лживость произнесенного текста обезврежена немотой кинематографа, а та, в свою очередь, сродни нерукотворной иконе Спаса, то есть истинного Слова, ради Которого и претерпевает муки Жанна. Попросту говоря, замолчана и побеждена немым изображением должна быть именно, дословно та ложь, что послала святую на смерть. Стремясь к подлинности реконструкции грехов прошлого, Гриффит пытался искупить их кинематографическим провозвестием светлого будущего, Дрейер же использовал кинематограф как оружие настоящего — и попирал смертию смерть.

Реконструкции третьего великого утописта немой эры, Абеля Ганса, далеки от дрейеровской и лишь чуть-чуть перекликаются с гриффитовскими. Пафос всечеловеческого единения, для Гриффита являвшийся целью кинотворчества, для Ганса становится содержанием, а подчас и способом создания фильмов: так, на съемках «Наполеона» в сцене массового пения «Марсельезы» царил подъем, который участники с изумлением и даже едва ли не с религиозным трепетом вспоминали десятилетия спустя. Механизм реконструкций Ганса более всего схож с методом воссоздания исторической обстановки в «Соборе Парижской Богоматери» Виктора Гюго: каждая новая появляющаяся в тексте деталь немедленно, уже благодаря самой интонации своего появления, включается в заданный с первых же страниц (минут) идеологический контекст, организованный по риторическим законам и поднятый на котурны стиля. Точность этих деталей не просто самоценна: неповторимый (и, собственно, никем не повторенный) фокус интонации обоих авторов в том, что как раз сама эта точность и становится теми котурнами, на которые поднят стиль. Контур вокруг детали, данный с многократно преувеличенной резкостью, становится элементом стиля чуть ли не быстрее, чем сама деталь становится элементом смысла. И если зеркало экрана, поставленное перед реальностью Гриффитом, понудило ее к проявлению худшего и простейшего, что было в ней от фильма, то безудержная мощь гансовской интонации привела к противоположной крайности: Эйзенштейн писал в своих парижских мемуарах, что на съемках «Конца света» Ганс, сам исполнявший роль Христа, внезапно стал импровизировать на древнееврейском — которого дотоле не знал.

Кадр из фильма Наполеон Абеля Ганса

…Однако все это, так сказать, «вершины жанра», творения исключительные в своем роде; но был здесь и «средний уровень», — впрочем, почти столь же любопытный. Например, в 1917 году выдающийся аргентинский режиссер Альсиде Грека снимает фильм «Последний рывок», в котором воссоздает восстание индейцев-аборигенов в одной из провинций, произошедшее десятилетием ранее. Для этого он приглашает в консультанты профессора-историка — и начинает фильм с того, что сам вместе с ним рассматривает карты местности со стрелками, обозначающими перемещения повстанцев и правительственных войск. А затем на протяжении получаса показывает сцены из индейского быта, мимоходом (и ненадолго) вводя главных персонажей еще не начавшейся истории. История эта сама по себе малоинтересна — стандартный набор из любви, коварства, самоотверженности и предательства; и вряд ли, учитывая уровень аргентинской киноаудитории 1910-х годов, у Греки был здесь какой-то выбор. Зато когда он погружает ее в водоворот реальных событий, — которым, собственно, фильм и посвящен, — тот самый эффект «резонанса с реальностью» срабатывает в полную силу. Получая точную историческую прописку, банальнейший сюжет внезапно обретает если не напряжение, то вполне весомую убедительность. И это при том, что переход с «фольклорно-видовой» части на «сюжетную» сделан довольно топорно (если, конечно, какие-то фрагменты не были утрачены). Честертон заметил однажды, что как бы мы ни морщились, видя на конфетной этикетке девушку с цветком на балконе, настоящая девушка с настоящим цветком на настоящем балконе нимало не теряет от этого в своей поэтичности. «Бродячий», мягко говоря, сюжет, «попадая», например, в ретрофильм, обязан претерпеть изменения в зависимости от эпохи, которой фильм посвящен, — иначе он будет попросту выламываться из общего образа. Но, как ни странно, тот же самый сюжет, попадая внутрь «исторической реконструкции», при одном лишь умелом сочетании драматургических масштабов может не измениться ни на йоту — и при этом только вернет себе давно утраченную достоверность.

Более того. Грека не случайно дает своему фильму столь долгий бытописательный зачин. Можно сказать, что в нем он реконструирует обстоятельства, существующие вне исторического времени. Быт индейцев, показанный режиссером на грани документального жанра, не менялся на протяжении столетий. А это означает, что само понятие исторического времени здесь отсутствует (где тут причина, а где следствие, — вопрос не из области киноведения). Это, конечно, тоже реконструкция, хоть и в упрощенном варианте. Однако если бы сюжет фильма был начат уже в первой его части, а не «дожидался» начала исторических событий, эффекта слияния сюжета с фоном не произошло бы — помешала бы разница масштабов; на статическом фольклорном фоне сюжет — сколь бы ни был он органичен и прост — казался бы занесенным извне, и это ощущение не пропало бы, даже когда фон уже «ожил» бы и обрел датировку.

«Введение» зрителя в предлагаемые обстоятельства фильма Грека осуществляет поэтапно, не делая никаких попыток создать иллюзию непрерывности повествования. Собственно, первый же кадр — с режиссером и профессором — делает само употребление термина «иллюзия» по отношению к «Последнему рывку» излишним. Зрителям сразу же сообщается — пусть и в общих чертах — содержание фильма, который им только предстоит посмотреть. «Любовный сюжет», вкрапленный в ленту для необразованной публики, здесь, естественно, даже не упомянут; но основная идея «продается» сразу. Такой прием (кстати говоря, не столь уж редкий в раннем кино) отсылает к прологам трагедий Еврипида, где один из героев (как правило, бог) в начале сообщает зрителям краткое содержание предстоящего действия. Эта Еврипидова новация снискала бурю возмущения у позднейших критиков. Великий теоретик классицизма Франсуа д’ Обиньяк высказался на сей счет весьма вежливо: «Одобрить это не позволяет мне здравый смысл… то, что должно было в своем месте произвести сильный эффект, оказывается всего лишь докучным повторением». Ницше же всякую вежливость отбросил, зато включил один из самых ядовитых своих иронических регистров: «Пример продуктивности рационалистического метода… современный драматург назвал бы это причудливым и непростительным пренебрежением эффектами напряженного ожидания».

Д’ Обиньяк и Ницше совершенно правы, поскольку речь идет о мифологическом сюжете трагедии; но в том-то и дело, что здесь этот прием использован в приложении к сюжету реальному, историческому. Театр ежевечерне воспроизводит вечный миф, словно в мистериальном ритуале; фильм-реконструкция воспроизводит фиксированную на пленке последовательность единожды случившихся событий. Рационализм, в котором Ницше обвиняет Еврипида как лжетрагедиографа, в данном случае основа творческого метода, причем единственно возможная. Какой смысл в «напряженном ожидании» финала, неизменность которого — не авторский произвол, но исторический факт? Реконструкция — жанр герметичный, его время — перфект; в этом жанре явственен привкус того детерминизма, который неизменно возникает при перепроживании известной истории. Так, тысячи читательниц мечтали, перечитывая «Войну и мир», чтобы князь Болконский не погиб, чтобы бомба не взорвалась; так, и в двадцатый раз пересматривая «Ватерлоо» Сергея Бондарчука, — пожалуй, лучшую из звуковых кинореконструкций, — мечтаешь о невозможном: чтобы Наполеон битву при Ватерлоо выиграл. В любой реконструкции пролог есть по сути, даже если режиссер его и не снял: Линкольна убьют, Жанну д’ Арк сожгут, битва при Ватерлоо будет проиграна, а зрители, для которых были сняты «Убийство и похороны дона Хосе Каналехаса», знали, что дона Каналехаса похоронили вчера, — потому и сидели в зале. Иначе говоря, завершенность реального прошлого и есть пролог к любой кинореконструкции, сама история человечества — гетерофония всех возможных подобных прологов, наложенных друг на друга и друг в друга перетекающих. Снять такой пролог — значит всего лишь проявить ту самую нудноватую честность, без которой жанр реконструкции невозможен.

Реконструкции чужда иллюзия и имитация — и по мотивации и по результату; возможно, еще и потому она столь многообразно проявилась именно в немом кино. Немое кино, ограниченное правдой чистого видения и не замутненное текстуальными ловкачествами, вообще честнее звукового. Например, вступительные титры в немых фильмах часто носили «портретный» характер: титр с именем действующего лица и исполнителем появлялся на фоне кадра, где исполнитель представал не в образе, а в своем «естественном» виде — без грима и в цивильном костюме. Лишний повод еще раз договориться со зрителем о том, что все дальнейшее — просто игра, и о правилах этой игры. А в начале фильма Беньямина Кристенсена «Ночь мести» (1916) режиссер «на виду у зрителей» показывал актрисе… макет декорации дома, в котором происходило действие фильма. Сняв «крышу», он разъяснял ей мизансцены: вот коридор, вот дверь в спальню, вот ванная; вот окошечки загораются, а вот они гаснут. После затемнения начинался сам фильм: общий план уже знакомого дома, где горели окошечки… Прием был обнажен с такой откровенностью и таким артистизмом, что пресловутая честность становилась эстетическим фактором.

Немудрено поэтому, что именно Кристенсену несколькими годами спустя суждено было снять фильм, который можно рассматривать как сводный реестр приемов реконструкции, — «Ведьмы». Задавшись целью рассказать ни много ни мало историю ведовства в европейской культуре, Кристенсен довел идею кинореконструкции до формального совершенства, виртуозно перемежая игровые сцены с аутентичными гравюрами, макетами и экспонатами из исторических музеев. При этом угрюмого занудства, столь свойственного научно-популярному жанру, нет и в помине: каждое свое решение, каждую сцену режиссер преподносит все с тем же непринужденным артистизмом, безупречным и по стилю, и по вкусу. В эпизоде, посвященном допросам и пыткам, Кристенсен внезапно обрывает рассказ и демонстрирует взятые из музея тиски для пальцев, которые очень заинтересованно рассматривает современно одетая миловидная девушка: это одна из актрис не смогла совладать с любопытством и решила опробовать антикварную вещицу на себе. Затемнение, титр с авторским комментарием: «Я умолчу о тех признаниях, которых я смог добиться от нее буквально за две минуты». А незадолго до финала, посреди рассказа о современных формах истерии, неотличимых от средневековой одержимости (параллельный монтаж), — Кристенсен показывает другую свою актрису, очень преклонных лет. Напомнив зрителям, кого именно она играла в его фильме, он рассказывает затем, что в перерыве между съемками та призналась ему: в детстве ей и вправду приходилось видеть дьявола.

Что из этого следует, режиссер не уточняет и как ни в чем не бывало возвращается к своему рассказу, предоставляя монтажному стыку между игровым и документальным работать — и порождать смыслы — самостоятельно, без авторского назидания. В этом фильме он — лектор, а не концептуалист, кинематограф для него — не средство самовыражения, но инструмент научного исследования, и все средства киновыразительности — монтаж, ракурс, крупный план, двойная экспозиция — используются сообразно целям исследования, причем в точном соответствии с собственной эстетической спецификой. По сравнению со своими коллегами Кристенсен делает гигантский шаг вперед: он реконструирует уже не локальный сюжет, но историческое явление, охватывающее несколько веков. И умудряется достичь эффекта документальности даже в эпизодах с ведьминым шабашем или явлениями дьявола. Которого, к слову сказать, играет сам — оставаясь честным даже в этом прозрачно-метафорическом описании собственной профессии и киносъемочного процесса. Количество уровней изложения в «Ведьмах», что называется, «зашкаливает», превышая все тогдашние (да и нынешние) нормы зрительского восприятия. Пожалуй, это обилие регистров тоже можно счесть своеобразной формой того самого резонанса между объективной и экранной реальностями. По крайней мере, такую творческую свободу может по праву позволить себе лишь тот автор, который не намерен говорить ничего, кроме правды.

Гравюра Убийство президента Линкольна, 1865 г.

Месть президента Линкольна

О реконструкциях в звуковом кино можно сказать намного меньше. Сама по себе идея звукового кино — блеф, фальшивка, шулерство. Бесстыдная игра на постыдном убеждении, что очевидное можно (стало быть, нужно) объяснять и «проговаривать», а текст способен значить больше, чем текст. Безусловность видимого мира охранялась эстетической условностью немоты; кадр изреченный стал ложью. Они хотели как можно полнее сымитировать реальность, — они получили полный триумф имитации. Место икон немого кино, у которых не было другого способа воздействовать на публику, кроме как посмотреть ей в глаза, — это место заняли политики всех мастей, профессиональные передергиватели слов с ухватками жиголо, спецы по речам, призванным изменить мир. А лучшие из них, истинные мэтры разговорного жанра, по прошествии всего нескольких лет, состоявших из регулярных выпусков звуковой кинохроники, без труда прибрали к рукам главные империи мира.

Реконструкции с ее манией честности — будь то честность пророка, ремесленника или артиста — здесь стало делать совсем нечего. Звук сблизил кинематографическое искусство с театральным, заставил первое перенять у последнего тексты, актеров, немалую часть формальных приемов… От упреков, предъявлявшихся Еврипиду, прежние реконструкции «отбивались» как раз своей немотой; реконструировать реальность на сцене — значит предельно, до уровня тавтологии сократить дистанцию между законами жанра и законами искусства в целом, что неизбежно приведет к короткому замыканию. Гриффит остроумнейшим способом отыграл контраст между разговорным театром и немым кинематографом именно в сцене убийства Линкольна из «Рождения нации». Он смонтировал этот эпизод таким образом, что бессмыслица сценического действия, лишенного звука, оттеняет напряженную достоверность действия экранного. Попросту говоря, он рассказывает о том, где именно находится правда. Ранний кинематограф, очень многим обязанный традициям разъездных театриков (Гриффит и сам пришел в кино именно из этой среды), словно прощается в данной сцене со своим «доисторическим» прошлым. Еще одна, какая уж по счету, причина, по которой дата премьеры «Рождения нации» считается вторым рождением кинематографа. Изобретатель кадров-«факсимиле” и любитель ссылок на вавилонские древности именно здесь, именно «по линии реконструкции», перерезает пуповину, связывавшую кино с его престарелым «родителем». Резонный вопрос: «А если бы такого повода не представилось и Линкольна убили не в театре? Чем бы пожертвовал Гриффит: темой Гражданской войны и рождения нации — или все-таки этим формальным трюком?» Ответ на этот вопрос, возможно, странноват, даже нелеп, но он тут один. У жанра реконструкции есть сверхзадача, называется она — смысл истории, и означает она, что смысл у истории есть. Если в 1915 году для фильма «Рождение нации» режиссеру Гриффиту понадобилось, чтобы действие ключевой сцены произошло в театре, — значит, в 1865 году президента Линкольна могли убить только в театре. И если вы думаете, что это чушь, то вспомните: основная идея жанра реконструкции в том, что реальный исторический сюжет может, не претерпевая изменений и не подвергаясь ретуши, стать эстетическим материалом. Оба этих утверждения абсурдны в равной мере. Для тех, кто понимает, — в нулевой.

Ровно через четверть века после «Рождения нации» сцену убийства Линкольна отыграл Фриц Ланг в одном из наименее известных своих фильмов — проходном вроде бы вестерне «Месть Фрэнка Джеймса» (1940). Это был сиквел «Истории Джесси Джеймса», снятой годом раньше Генри Кингом; в финале «Истории» заглавного героя, легендарного стрелка Дикого Запада, убивали предатели, и фильм Ланга был целиком посвящен охоте за ними брата убитого. Фрэнки Джеймса играл Генри Фонда, чья звезда тогда только начала всходить на голливудском небосклоне, в первую очередь — благодаря вышедшему одновременно с «Историей Джесси Джеймса» «Молодому мистеру Линкольну» Джона Форда. «Попадание в образ» было там идеальным; Фонда, за которым до тех пор было закреплено амплуа красавца-аристократа, в полную силу выказал тот самый «гражданский пыл», который вскоре и стал основой его актерской легенды, — а потому в момент съемок «Мести Фрэнка Джеймса» более всего ассоциировался у публики со своей давешней ролью.

Ланг вставляет в фильм довольно странную, если приглядеться, сцену. Негодяи, застрелившие Джесси Джеймса, играют в одном из городков соседнего штата… спектакль об убийстве Джесси Джеймса, исполняя роли самих себя. Фрэнки, узнав об этом, пробирается в ложу (расположенную так же, как и президентская ложа в «Рождении нации»: уровень первого яруса, справа от сцены). «Спектакль» лжив насквозь: Джесси Джеймс представлен трусом и подонком, его убийцы — благородными рыцарями, спасающими от него юную деву. В кульминационный момент спектакля один из них случайно видит в ложе Генри Фонду. Завязывается перестрелка. И на сей раз погибает не зритель, но подлец-актер…

Отыгрыш чистейший, хотя и построенный, говоря судебным языком, исключительно на косвенных уликах. Ставя первый в своей жизни вестерн, Ланг обращается к «истокам жанра» — и обнаруживает их в тех самых разъездных театриках. Первые киновестерны действительно возникли из многолетней традиции шоу о ковбоях и индейцах, заложенной другим легендарным героем Дикого Запада Буффало Биллом. Казалось бы, аутентичность полная: герои играют самих себя, сюжеты реальны, антураж тоже… Вот только за всей этой «аутентичностью» — данной вживую, на сценической площадке, не опосредованной никакими излишними условностями, кроме коммерческих законов и подлости человеческой натуры, — таится одна лишь гремучая пошлость и ложь, ничего более. Десять лет спустя Куросава в «Расёмоне» переведет тему «спора текстов за право на правду изображения» в глобальный регистр, придав месту противоречивых свидетельских показаний облик сцены классического японского театра, противопоставив этой последней строго кинематографическую реальность лесного пейзажа — и разрешив их спор образом разрушенных ворот, ведущих в никуда, то есть не разрешив его вовсе (абстрактная в своей гуманистической общеобязательности надежда на младенца не в счет). Наконец, уже в середине семидесятых Роберт Олтмен доведет историю, начатую Фрицем Лангом, до логического завершения в прежних тематических рамках, сняв фильм «Буффало Билл и индейцы, или Сидящий Бык дает урок истории» и окончательно развеяв миф о «легендарных ковбоях», а заодно и об их героических шоу, в которых «все настоящее». Нахрапом, на гоноре и крикливости историю не воссоздашь, сколь бы реальным ни было все остальное; ее можно лишь превратить в пропагандистский миф, лживый насквозь именно за счет своих претензий на абсолютную реальность. Театр реален по своему устройству и потому целит в мистерию; немое кино было мистериально и потому целило в реальность. Их совместный ублюдочный последыш, звуковое кино, имеет дело с мифами, изъеденными текстовой фальшью, и непрерывно их же и порождает. В этой обреченной на успех борьбе низшего, то есть сильнейшего, организма за выживание жанр реконструкции гибнет первым.

Кадр из фильма JFK Оливера Стоуна

Исключения можно пересчитать по пальцам. В немом кино у реконструкции был вполне возможен средний уровень; в звуковом кино она полностью досталась на откуп представителям породы «неистовых». На правах мечты о несбыточном и при обязательном условии перенапряжения всех сил и ресурсов.

Такова была величественная утопия Роберто Росселлини о миссии только что появившегося тогда телевидения. Серия сделанных им биографических телефильмов реконструировала не события, но самый дух истории, вернее — истории западной культуры. Точность реконструкции достигалась здесь не аутентичностью мелочей, но переводом сути данного исторического контекста в мизансцены и чередование крупностей — при строжайшей минималистской вычистке всех прочих средств выразительности. Утопия эта обернулась крахом: персональная власть над экранным изображением, принесенная телевидением, оказалась для массовой аудитории куда более привлекательным фактором, чем возможность воспринять историю как реальность. При том что Росселлини был, пожалуй, прав: телевидение способно обеспечить такую возможность если и не лучше, чем немое кино, то по крайней мере на более простом уровне восприятия. Однако даже этот уровень во второй половине XX века оказался уже невостребован.

Таковы были батальные полотна Сергея Бондарчука (которые тоже остались бы утопией, если бы не устройство кинопроизводства в тоталитарном государстве). Бондарчука почитают гением за темперамент и масштаб, и тут не поспоришь; но те, кому доводилось видеть его раскадровки Бородинского сражения или битвы при Ватерлоо, без оговорок присвоят ему этот титул по причинам куда более резонным и вечным. Дело даже не в работоспособности, не в дотошности, не в потрясающем умении без запинки распорядиться многотысячными ресурсами, да так, что ни одного узелка не видно. Дело в том, что эстетическое качество батальные сцены Бондарчука обретали не в монтажной, не при озвучании шумами и героически-тревожной музыкой, не на съемках даже — но уже в этих самых раскадровках. Строго следуя зафиксированным в документах и описаниях схемам расположения войск на поле сражения, он не придавал им дополнительную композиционную эффектность или стройность, но выявлял в них ту киногению, что, оказывается, была в них с самого начала заложена, — вероятно, еще тогда, в 1812 и 1815 годах. Он реализовал на практике тот самый «абсурдный» закон: историческое событие киногенично в наиболее глубоком, наиболее «онтологическом» смысле слова. Если у истории человечества есть смысл, то есть и замысел, и замысел этот — в том, что история по своей сути — потенциальный объект любого вида искусства, поскольку именно способность к искусству есть квинтэссенция человеческого в человеке. Главная задача кинорежиссера, занимающегося реконструкцией события, — в том, чтобы выявить и явить его киногению. Все прочее — ремесло, необходимое, но не достаточное, и только выполнение этой задачи дает право на статус Кино.

Бондарчук не вдавался в полемику между текстом и изображением; он просто избрал тот жанр (пожалуй, единственный), в котором тексту места нет: он там преодолен, недаром пушки начинают говорить именно тогда, когда замолкают и лиры, и речи дипломатов. Оливер Стоун, расследуя убийство президента Кеннеди в фильме «JFK», пошел по пути прямо противоположному. Он строит действие по законам политического триллера, с бесконечным обсуждением всевозможных версий, гипотез, деталей, с диалогами, спорами, рассказами и криками, а изображение до поры до времени идет на поводу у сюжета: на экране творится невообразимая сумятица из ракурсов, жестов, взглядов, цветов, форматов… Лишь в финальной сцене суда выясняется: вся истина заключена в нескольких секундах немого любительского киноизображения, надо лишь зашторить окна и пристально в него вглядеться. И тогда весь ворох накопленных кадров выстроится в единую стройную линию (причем не без юмора: там, где изображение начинает следовать за ложной версией, оно мгновенно превращается в абсурдное), которая и явится подлинной реконструкцией загадочного события. В отличие от Бондарчука Стоун заимствует у немых реконструкций не немоту, но рациональность метода. Он берет жанр как сюжет. И еще раз — уже незадолго до конца XX века, ставшего веком кино, — обрекает его на провал. Он не сможет удержаться ни от финального монолога героя, ни от пропаганды в этом монологе своих собственных взглядов (впрочем, идеологически безупречных)… возможно, потому, что суд все равно окажется проигран. А убийство американского президента останется неотмщенным. Несмотря на все давнишние старания Фрица Ланга.

Понятно поэтому, что фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы» — задуманный именно как историческая реконструкция, пусть и самая амбициозная из возможных, — был обречен на провал точно так же, как и суд Джима Гаррисона над убийцами Кеннеди. Главную ставку Гибсон сделал на аутентичность… произносимого текста; все прочее — подлинность натуры и укрупненные физиологические подробности — вряд ли может считаться чем-то имеющим отношение к понятию Истории. (Забавно, что международную моду на физиологическую подробность внутри исторического полотна ввел в «Королеве Марго» Патрис Шеро — очень хороший, но по происхождению и по преимуществу театральный режиссер.) В этом смысле даже наивнейший фильм Сидни Олкотта «От яслей до Креста» (1912) как реконструкция точнее и методичнее: титров с текстом там ненамного меньше, чем собственно киноизображения, последнее же походит на иллюстрации к книжке для воскресной школы, причем провинциальной, — и тем не менее незамысловатость данного изображения вызывает ощущение большей историчности, чем целиком построенный на штампах коммерческого Голливуда видеоряд «Страстей Христовых». Гибсон даже не пытается выявить киногению Евангелия (Пазолини тоже не пытался, однако это и в его задачи не входило, а вот Росселлини в «Мессии» попытался, и довольно успешно, но это к слову), его рапиды и монтаж неотличимы от приемов какого-нибудь новейшего психологического триллера, — а это означает буквально, что Гибсон переносит на экран современный голливудский миф о Евангелии, то есть делает именно то, к чему его вынуждает 75-летняя история звукового кино. Вне зависимости от того, чего он хотел на самом деле. Когда же Гибсон решил повторить свой опыт (сочтя, по всей вероятности, его удачным), то повторил ту же ошибку, только уже в столь беспардонном виде, что она стала очевидна для всех: в «Апокалипто» актеры хоть и говорят на мертвых индейских языках, но охотиться и драться их учил — на своем примере, с точностью до жеста — сам режиссер, в недавнем прошлом звезда «Смертельного оружия».

…”Конец света” Абеля Ганса тоже начинается со сцены Страстей Христовых — той самой, на съемках которой режиссер начал говорить на столь ценимом Гибсоном мертвом языке. Затем камера отъезжает и оказывается, что все происходит на виду у зрителей: вальяжных буржуа в расстегнутых жилетах с часовыми цепочками, глубоко равнодушных к происходящему. Они лениво переговариваются между собой, не питая никакого интереса к творящемуся перед ними первому пришествию Христа и не ведая, что по ходу фильма их ожидает второе. «Конец света» стал фактическим концом карьеры Абеля Ганса (то, что он снимал на протяжении следующих сорока лет, в лучшем случае «довольно неплохо») — и символом краха немого кино. Считается, что режиссер, начинавший фильм как немой, не выдержал съемок на трех языках с тремя актерскими составами и фильм попросту развалился на куски, оставшись незавершенным. Но отъезд камеры в начале объясняет, что произошло на самом деле. Судя по всему, Ганс вознамерился реконструировать историческое событие… которого еще не было. То, которое вынес в заглавие. Просто все дело в том, что у него это получилось. Помните историю про то, как возродился ку-клукс-клан после «Рождения нации»? Так вот тут та же история.

Читайте также

-

Amerikan Ruleti Çift Sıfır ve Küresel Kumar Evreni Ekonomik Etkisi İncelemesi

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

Перемещенные города, перевернутые смыслы

-

Jugar Oil Mania Gratis

-

Consejos Para Ganar A La Ruleta

-

Берлин-2026: Не доезжая до Мемфиса — «Самый одинокий человек в городе» Тиццы Кови и Райнера Фриммеля