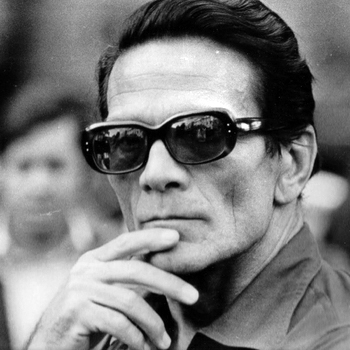

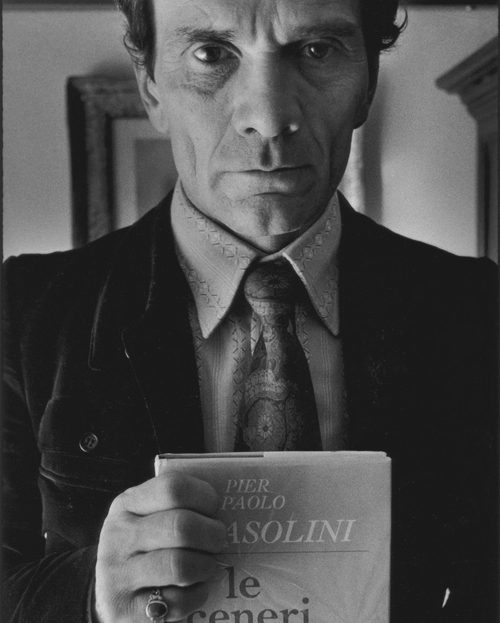

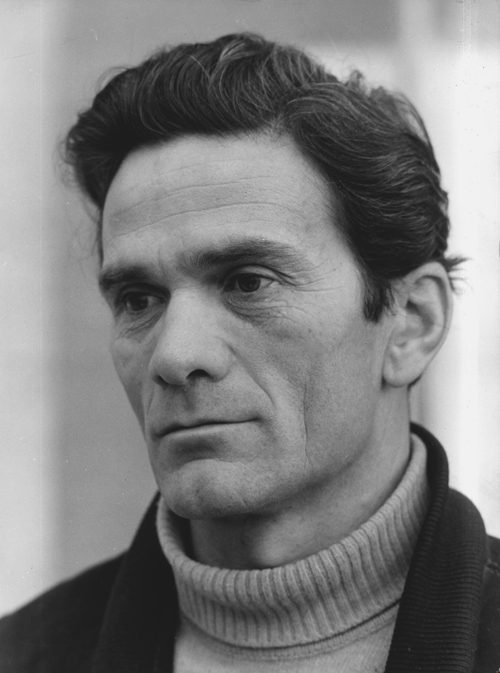

Красивый как конь. Фриульская поэзия Пьера Паоло Пазолини

Поэтический цикл «Где моя родина» с комментарием философа Майкла Хардта. Перевод Кирилла Медведева.

Сверкает коса

во мху на дворе,

в юбках моей матери на дворе,

в ляжках лошади на дворе,

сверкает, как звезда.

Эй, парень!

Брюки,

майка,

сандалии,

сандалии Ангела.

Эй, парень!

Брюки,

майка,

сандалии.

Тридцать франков на кино,

за богатыми подглядеть,

граппа в субботу,

месса в воскресенье,

Господи!

Кино, граппа, и месса,

и женщины в субботу,

все смешалось с брюками,

майкой, косой,

с богатыми, чтоб подглядеть.

Эй, парень!

Моя коса — для богатых звезда,

забытая на миллионы веков.

Кто знает цвет глаз у Ангела?

Кто плачет от цвета батрацкой майки?

Эй, парень!

Sense foc, sense….

M. Bertran i Oriola

Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Обжигает пучок травы розовой

горло моё, пока шагаю

по тротуарам белым и розовым

среди солнца и девчонок

c глазами розовыми.

Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Эх, праздник розовый в горле

как стрела пепельная,

от которой ком подступает к горлу,

и охота смеяться — аж до дрожи

в горле!

Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Кто слышит голос Ангелов?

Кто знает муки бедняка?

Кто слышит пенье Ангелов?

А кто знает имя мое: Кин Чанор?

Кто верит в Ангелов?

Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Кто знает, что такое мой праздник?

Он полон мною, как цветок

своим ароматом, мой праздник.

Кто знает, как зовут тот цветок,

мой праздник?

Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Плачет цветок о своём аромате,

и солнце в горле моем болит,

Не чует цветок своёго аромата,

радость праздника вышла вон,

с его ароматом.

Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Колокола звонят для богатых,

я слышу другие колокола:

ближние колокола для богатых,

от меня колокола далеки,

как и богатые.

В голый вечер субботы

я довольный, гляжу на людей,

что смеются возле дома, на воздухе.

И моё сердце из воздуха,

а в глазах моих — смех людей,

а в кудрях моих — свет субботы.

Молодой, я доволен субботой,

бедняк, я доволен людьми,

живой, я доволен воздухом.

Я привык к проклятой субботе.

У нас, бедняков, мало времени

на юность и красоту:

мир, будешь стоять и без нас.

C рожденья поработили нас!

Мотыльки, в которых нет красоты,

мёртвые в коконе времени.

Богатые не платят за время:

за дни, украденные у красоты

наших отцов и нашей.

Когда ж насытятся временем?

Иду по полям Сиеста

с торбой на плечах грубых

меж листьев, денег из серебра и шёлка.

Весь мир — серебро и шёлк,

только я — из травы грубой,

сын женщины из Сиеста.

Злобны крестьяне Сиеста!

Увидят, как я ворую шёлк

травы, и руки вздымают грубые.

Сворачиваю в тень Сиеста.

Моя печень суха от снов потерянных,

кости мертвы от гнева… солнце!

Тошнит от тебя, проклятье.

Эх, выблевать это проклятье

груды камней, обожжённых солнцем,

там, где горят дни потерянные.

Мама, добро твоё потеряно,

если твой сын на солнце

рыдать боится, проклятье.

Эх, Санте, Санте, добро твое потеряно!

Отец мне дал сотню франков:

двадцать лет, красивый как конь,

сияю от праздников, радостей.

В кино и на танцах, в радости,

ты, праздник, ведёшь коня,

ты, жизнь, стоишь сотню франков.

Я смеюсь, у меня сотня франков,

кудри, глаза красные от радости

и невинность коня.

Вам, богатые, обхожусь в сотню франков.

Нет во мне храбрости, чтобы мечтать:

синева и жир на спецовке —

ничего больше в моём сердце рабочем.

Мёртв за четыре франка рабочий,

сердце, возненавидело ты спецовку

и разучилось по-настоящему мечтать.

Был парнишка, который умел мечтать,

синий парень был, как спецовка.

Настоящий Иисус придёт, рабочий,

и научит по-настоящему мечтать.

Воскресенье! Я один

в лодке на Лемене.

Бурин как будто бархатный.

Праздник у всех, а я один

полуголый в сердце Лемене,

лохмотья грею на солнце бархатном.

За душой ни сольдо, хозяин одним

волосам своим золотым на Лемене,

полной рыбёшки бархатной.

Полное грехов моё сердце совсем одно.

Назовет себя италией?

пропоют в её утробе

миллионы мертвецов, в ее утробе,

пропою в её утробе?

— имя светлое, италия?

Нет, парнишка!

Невежество,

терпение,

страдание,

страдание без любви.

Нет, парнишка!

Невежество,

терпение,

страдание.

Пять лет младенчества,

тысяча лет труда,

проклятия и мрак

убогих мыслей,

родина!

Учение, проклятия и мрак,

и крест труда

пропало всё в невежестве,

в терпении,

в страдании, в италии,

в тысяче лет труда.

Нет, парнишка!

Для меня родина как жажда,

в груди, сожжённой засухой.

Мои тысячи лет труда никто не любит,

а моя родина — в моей жажде любви.

Нет, парнишка!

Иди ко мне, послушай реки сердца,

иди ко мне, послушай маргаритки сердца,

иди, послушай, мама, бормотанье

летающего сердца, мама!

— Иди послушай реки бедняков.

Эх, мама!

Священник,

мажордом

и псы,

и псы хозяина.

Священник,

мажордом,

и псы.

Крест положи на красное,

за смерть богатых голосуй

и крылья дай полям,

а яркость — очагу.

Рай!

Краснота, смерть, яркость,

крылья полей,

избавлено всё от священника,

от мажордома, в реках

жизни бедняков.

Эх, мама!

И наше сердце станет солнцем,

свободные поля взлетят,

вечером поиграем с золотыми псами

в светящемся дворе свободы!

Эх, мама!

«12 декабря». Реж. Пьер Паоло Пазолини, Джованни Бонфанти. 1972

Что мне делать весь день?

Я бесполезный.

Шпикачкой, жарящейся

на огне нищеты красном,

пахнет мой день.

Надеваю пиджак,

пахнущий бедностью,

спускаюсь по галерее,

в походке — бедность.

Пахну шпикачкой,

чёрной от смерти.

В игле нищеты

нить моей жизни:

песня цыплёнка

впитана гипсом

утра пустынного,

ноги вспотевшие в ботинках,

женщины, затерявшиеся

в сухой навозной пыльце.

…хочу смеяться,

веселым быть на работе,

хранить в сердце песню

цыпленка теплого на рассвете,

песню женщины вспотевшей.

Кто смеется?

Небо из гипса.

Человек в городе мёртвом,

канал сухой.

Люди, умершие от радости,

люди, ослепшие от радости,

люди, далёкие от радости,

ручьи блаженные в долинах ясных,

песни ангелов в сторонке,

которые никто не слышит,

игры с шарами золотыми,

которые никто не видит,

праздники блестящие на эстрадах

у берегов блаженных морских!

В доме моём мать

огонь разжигает под шпикачкой.

Мне двадцать два,

без работы,

я бесполезный.

Ушел восвояси из Санте.

По дороге встретил друзей.

Смеемся радостно и сердечно,

один рассказывает о воскресенье в Глерисе,

о том, как…

Дорога дрожит

под нашими ногами,

под колесами велосипедов,

которые возят нас по миру,

миру Глериса, Розы,

Лигуньяны,

миру, который слышит, как наши головы

стукаются о судьбу.

Стакан вина как кулак вялый.

Вялый кулак меня

бросил

в веселье с губами горькими.

Дулькамара,

как хочется петь,

дулькамара, мёд-яд.

Товарищи,

товарищи! Отдаю вам сердце.

Поцелуемся,

вино и смерть. Дулькамара!

Брошенный я. Вонь бедняка

это запах времени и роз.

Юны мы во времени и розах.

Губы горькие

поют о юности, затерянной во времени.

Время, дулькамара,

с руками в карманах,

это мы, бутоны

роз, в далеком рисунке времени.

Пробило полдень. Колокола

в моих ушах отчаявшихся,

я бесполезный.

Колокола, воспойте голод.

Домой иду. Перезвоны

чёрные на моей груди, больной

здоровьем безнадёжным,

кто знает что-нибудь обо мне?

Я первый,

у кого мама без надежды

над тарелкой фасоли,

я первый,

кто страдает от гнева и немощи,

над тарелкой фасоли безнадёжной.

Мама, бедная мама, дающая мне

тарелку фасоли,

колокола бранят нас.

Потом приходит вечер.

Немножко праздника

в воздухе,

для того, кто бездельничает.

Праздник и пыль

в моём сердце, которому стыдно,

праздник, пыль, желание умереть

в волосах расчёсанных…

Колокола холодные,

звезды горящие

бредят и сверкают

над очагом, еще тёмным.

Я был в море,

в утробе

стекла.

Мать-море,

я плавал к крыше

солнца.

Моё сердце было

запахом дуба,

рыбой священной.

Я плавал во льне, свежем от солнца.

Тяжесть мира была подушкой,

блистающей жемчугами воды и гальки.

Галька морская!

Рыба из плоти стала золотом!

Тени блестящие лодок!

Луч

луна или солнце?

или святой?

или проблеск морей далёких?

дождь в комнате,

как скрипка в сердце мёртвого.

Моё кресло поёт

соломинками, ресницами солнца;

плавает в солнце

кровать, покрытая белым шелком.

Влекомая хором лучей

летает комната в реках соломы,

сожжённой светом хора Богатых.

Сила Богатых,

как медовая роса,

дрожит на полу.

Предстал я перед Богом.

Лев с глазами девочки

умилённой.

Сказал мне: Подпиши!

И я увидел свою руку золотую,

писавшую слова

сверкающие, тонкие, лазурные и тёплые.

И ангелы, дети богатых

с книгами подмышкой,

пели песни пьяниц.

А я смотрел на них смеясь.

Мой смех не кончится!

Мой смех — крыло,

огромное, как небо!

Крыло и небо это один вздох!

Я свои муки проживала

одна, и дни шли монотонно,

родившись бедной, умирала

я день за днём: ведь боль бездонна.

Грех… как грешить, не знаю я.

И не любовью я была убита!

Зато нерв жалости внутри меня,

изношенный, в тени, болит.

Такой позор, что без души

мы верим в нищету, как в Бога,

бушуют реки — наши жизни,

а мы не говорим ни слова.

Была одна я, твоя мать

одна, и нищета с тобою, внук,

тебе как ветром ей дышать,

она как несъедобный суп.

Сплотимся! В туче соберётся дождь,

из-под земли ручей прорвётся,

из семени пробьётся рожь,

и в бедняках сознание проснётся.

Сплотимся! Впереди весна;

цветы из мёртвых расцветут;

мы — эти мёртвые, весна,

наши сердца Любовью прорастут.

Сплотимся! Зверь своё сказал,

далёкая Земля к нам приближается,

кто был рабом, свободным стал:

и к беднякам вернётся их душа!

Ты песня, которую не поют,

любовь влюблённых, которые не поют!

Идём — ты и я — умирать в воздухе,

где летают птицы, которые поют.

Товарищ искренний, с огромным сердцем,

богатые думают, что у тебя нет сердца,

птиц убивают в воздухе богатые,

хозяева твоего и моего сердца.

Идем тропинками Сан Зуана,

когда вечер укрывает Сан Зуан,

идем проверять наши револьверы,

зарытые в сердце Сан Зуана.

Майкл Хардт. Из статьи «Пазолини находит любовь в зоне исключенности»

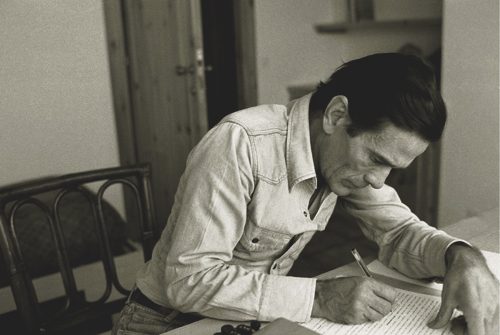

Наиболее отчетливо Пазолини выражает эту новую любовь в маленьком поэтическом сборнике «Где моя родина», написанном в разгар крестьянских выступлений и опубликованнoм очень маленьким тиражом в 1949 в Казарсе. Книга состоит из восемнадцати коротких стихотворений, написанных на фриульском, снабженных итальянским подстрочником и в совокупности составляющих поистине уитменианскую песнь товариществу. С помощью простых, даже наивных, слов выражена не только ненависть крестьян к богатым, к правящему классу, но — еще более очевидным образом — классовая борьба с ее радостью и чувством братства. В этих стихотворениях Пазолини использует диалект иначе, чем в прежних работах. Если раньше фриульский был для него квази-герметическим языком, обеспечивавшем как бегство от доминирующего национального языка, так и связь с детством, матерью и воображаемыми корнями, то теперь диалект становится выражением коллективного политического опыта.

Стихи в этом сборнике Пазолини написаны на разговорном языке малоизвестных мест, причем каждый (вероятно, вымышленный) герой связан с определенной деревней: «В Вальвазоне Бруно Ленардус поет…», «В Корденонс Давиде Бидиност поет…», «В Баньяроле Санте Вернер поет…» и т. п. В работе со столь тонкими нюансами фриульского просторечия, используемого в деревнях, безусловно, проявляется лингвистическая виртуозность Пазолини, но меня больше интересует другое: для того, чтобы исследовать политическую идентичность нации (задача, обозначенная в названии цикла), он обращается к сложным переплетениям различий и общности в разговорной речи таким образом, что проникновение в язык (и время) открывает возможность «нашей истории». Во многих стихотворениях описывается тяжкая жизнь бедноты, проклинается власть богатых, но плач этот постоянно трансформируется в воспевание крестьянской общности и борьбы.

Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Колокола звонят для богатых,

я слышу другие колокола:

ближние колокола для богатых,

от меня колокола далеки,

как и богатые.

Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Эх, праздник розовый в горле

как стрела пепельная,

от которой ком подступает к горлу,

и охота смеяться — аж до дрожи

в горле!

Так же как финал «Открытия Маркса» воспевает «нашу историю!», восклицания в последней строфе выражают буйство, насыщенность, восторг, выписанные красными мазками. Запах цветка, песня ангелов, и даже сам ангел — всё красного цвета. Да, существующий мир может принадлежать богатым собственникам, но уже заметно, как трансформирует его наша история. Красное это призрак, это ангел-мессия, глашатай нового мира. Главный пафос и центральная тема книги — это товарищество тех, кто объединился в борьбе, которая является одновременно двигателем и результатом процесса созидания истории.

Ты песня, которую не поют,

любовь влюблённых, которые не поют!

Идём — ты и я — умирать в воздухе,

где летают птицы, которые поют.

Товарищ искренний, с огромным сердцем,

богатые думают, что у тебя нет сердца,

птиц убивают в воздухе богатые,

хозяева твоего и моего сердца.

Идем тропинками Сан Зуана,

когда вечер укрывает Сан Зуан,

идем проверять наши револьверы,

зарытые в сердце Сан Зуана.

В течение нескольких лет, связанных с первым опытом классовой борьбы, любовь к юным мальчикам превращается в любовь к товарищу, а фантазии о свободной любви в омуте для купания сменяются видениями коммунистической революции. Впрочем, Пазолини не отказывается от своих сексуальных желаний и не подавляет их. Такая товарищеская любовь — не проект аскезы, а глубокий эротический опыт. Образ влюбленных товарищей, умирающих вместе в воздухе, где летают птицы, и закапывающих свои пистолеты в сердце Сан-Джованни, позволяет ясно ощутить гомоэротическую энергию, заряжающую этот опыт. Пазолиниевская мечта о братстве и эротических энергиях, связанных с ним, находит подлинное социальное выражение в товариществе крестьянской политической борьбы. В этом пространстве, которое он открывает для себя, сексуальная политика и классовая политика выражают себя одновременно — как два свойства одной и той же сущности, политической формы любви. Если сначала Пазолини находит любовь в исключенности — в невинности мальчишек в деревенском, крестьянском мире за рамками доминирующего общества, то в итоге благодаря своей политизации он открывает путь к новой форме любви, открывает его в радостях политической борьбы. Это любовь, неразрывно связанная с созиданием нашей истории, которая разрушает всякие разделения между внутренним и внешним, включенным и исключенным.

Перевод Кирилла Медведева