Андрей Кончаловский: «Там была правда, а правда не может быть советской»

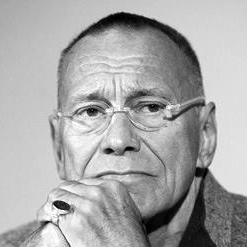

С 1 по 9 сентября в «Иллюзионе» пройдет ретроспектива Андрея Кончаловского, приуроченная к 85-летию режиссера. Программу откроет дебютная картина Кончаловского «Первый учитель». О работе над этим фильмом с режиссером поговорил киновед Андрей Апостолов.

Андрей Сергеевич, расскажите о главных элементах, из которых сложился ваш дебютный полнометражный фильм «Первый учитель»? Почему Киргизия, почему Айтматов?

Вы знаете, первый фильм — это страшное испытание. Во-первых, трудно себе представить, что ты можешь снять что-то длинное. Когда я уезжал в Киргизию, я думал: «Неужели, я приеду из поездки и у меня будет 10000–15000 метров пленки, неужели я столько могу снять». Ощущение, как у бегуна на короткие дистанции, который должен пробежать марафон. Это само по себе волнительно и пугает. Само собой, я серьезно готовился к картине, делал раскадровки, подробно очень, делал очень много записей — я храню записи по всем своим картинам — это как копилки, записные книжки, где все, что можешь вообразить или хочешь увидеть, или хочешь дать увидеть, записывается в беспорядке.

На режиссуру «Первого учителя» повлияло мое увлечение Куросавой. Мы с Тарковским регулярно мотались в «Белые столбы» и смотрели все, что давали смотреть. Куросаву, Феллини, Антониони, Бергмана, Бунюэля — это все, что в первую очередь занимало внимание. Изучали, смотрели по два раза. Куросава очень повлиял на меня. Я вдруг понял, что еду в страну, где все люди монголоидные, идея была представить, как бы Куросава экранизировал «Первого учителя», сделать такое наложение.

Можно быть новатором в форме, но очень сложно добиться результата в эмоциональном содержании.

Привлечение Куросавы в воображаемые «соавторы» вынуждало видоизменять литературный первоисточник?

Сценарий был написан Борисом Добродеевым, который предложил мне ставить этот фильм. Он был очень мягкий, очень верный прозе Айтматова. Проза Айтматова — такой лирический реализм. Он поэтическая личность, это одна из первых его вещей, она была написаны совсем молодым человеком. Я согласился взяться за сценарий, а тогда мы с Тарковским дружили с Фридрихом Горенштейном, одним из крупнейших советских, я бы даже сказал, мировых писателей того времени. Когда я ему сказал про фильм, он ответил: «Да, Андрон, это можно сделать». Я говорил ему, что хочу сделать трагедию, а не драму. Мы стали беседовать, я писал сцены, выбросили обрамление, где Алтынай приезжает в деревню заслуженной учительницей. Горенштейн привнес необходимое трагическое измерение. «Я бы вырвал вам всем языки, глаза» — невероятные по накалу монологи. Так как у меня была задача сделать трагедию, а Куросава — один из крупнейших эпических режиссеров, я брал пример и с «Семи самураев», и с «Расемона», и с «Трона в крови». Актеров калибра Тоширо Мифунэ у меня не было, но мне хотелось передать этот раскаленный язык — это была главная задача. В институте я серьезно занимался работой с актерами, cчитаю, что не терял время зря во ВГИКе, меня это интересовало прежде всего. Меня интересовала техника добывания результата: добиться результата можно иногда ущипнув, ударив, погладив, но результат это самое главное в режиссуре с актерами. Наташа Аринбасарова была очень юной, совсем неопытной, Болот Бейшеналиев вообще был не актер, а ассистент режиссера, мой фанатизм, с которым я с ними работал, все это компенсировал. Средняя Азия располагает к эпике: акын, верблюд, пустыня, Памир, Тянь-Шань.

Я старался снять трагедию, не знаю, вышло ли, но температура — это то, чего я добивался. Я столько крал у Куросавы, кадрами, мизансценами. Когда аул сидит кружком — это японская традиция, хотя и мусульманская тоже — это заимствовано из «Семи самураев», по-моему. Когда мы подавали сценарий, мы с Горенштейном решили, что первый учитель слишком гуманный у Айтматова и надо его двигать, так сказать, влево, он должен быть неистовый, обожженный, как портрет Ленина после пожара. Получился фанатик.

Они знали, что им не нравится, потому что они не понимают.

Нас в итоге запустили, но прежде чем запускаться, я показал сценарий Айтматову, думал, он меня разнесет, думал, что буду уговаривать его. Он меня потряс, когда сказал, что сценарий хороший и надо снимать. Айтматов сыграл огромную роль в проблеме, которая возникла после съемок. Я люблю все знать, что лежит под кроватью у героев, чем пахнет одежда, жилище, у меня очень тактильное представление о мире, будь то киргизы, русские колхозники или Микеланджело. Мне обязательны такие подробности. Я хотел снять киргизский фильм, я встретился с их секретарем ЦК Усубалиевым, которого подозревали в «буржуазном национализме» и сказал ему: «Я хочу снять настоящий киргизский фильм», он мне: «Вы должны не киргизский фильм снимать, а советский». Когда мы сняли картину, он запретил ее, она легла на «полку», а я ощутил мощь государства. И Айтматов вмешался, очень помог, он пошел к Суслову, и Суслов сказал: «Если Усубалиев считает, что киргизы до революции не были дикие, тогда зачем нужна революция»?

Картину разрешили. Это была моя первая работа, но я точно знал, чего хочу — это очень важно. Правда, иногда бывает так, что вроде точно знаешь, чего хочешь, а получается дрянь! Здесь этого не случилось, соскочил успех. Михаил Ильич Ромм часто говорил: «Если ваша картина получилась на 35–40 процентов того, что вы хотели, считайте, что это успех». У меня сжималось сердце, когда я считал, что «дожимаю» картину на монтаже, некую сконцентрированную энергию. Можно быть новатором в форме, но очень сложно добиться результата в эмоциональном содержании.

Андрей Сергеевич, для меня важна эта история с Усубалиевым. Вы хотели снять киргизский фильм, и будучи киргизским, он как бы автоматически становился антисоветским. Похожая история с «Рублевым», который укоренен в русской национальной культуре до такой степени, что тоже считался антисоветским. Для вас тогда существовала эта оппозиция категорий национального и советского?

Нет! Гносеология запрета «Первого учителя», «Аси Клячиной» и «Рублева» одна и та же. Мы с Андреем были убеждены, что мы знаем как снимать кино, что оно должно быть несоветским, но не с точки зрения содержания, а с точки зрения эстетики. И «Первый учитель», и «Ася Клячина», и «Рублев» — это эстетика уже не советского кино! Там нет фанеры, света, причесок, хорошего грима, там все пахнет потом, который делается глицерином, пылью. Эта эстетика была враждебна официозу. Они знали, что им не нравится, потому что они не понимают. Фильм «Они сражались за Родину» очень национальный, задуман так, другое дело, что исполнен Сергеем Федоровичем в классической соцреалистической манере, но у Шолохова граница национального и советского фактически стерта. Неприятие шло по эстетике. Платонов в своих искренне советских вещах был абсолютно враждебен. Какая там антисоветчина в «Реке Потудань», но он был не советский по самой форме, материи мысли, а не по идеологии. У нас был другой образ мысли, который начал меняться в 60-е. Влияли прежде всего Чухрай и, конечно, Хуциев. Хуциев мучительно искал ощущение правды. Это была сенсация, что он снимал вечер поэтов не на Мосфильме, а пошел с камерой в Политех, они читают, публика сидит — это было такое открытие. Феллини, когда был в Москве, пошел смотреть, за что картину запретили. А там не было ничего крамольного, антисоветского, там была просто правда, а правда не может быть советской. Я снял «Дорогие товарищи». Это картина советского человека, там ничего нет, чего не было в жизни. Ну да, боятся люди чекистов, но никто никого не пытает. Сказали, что фильм снят антисоветчиком.

Председателем комиссии был Герасимов, ему «Первый учитель» понравился, я получил «отлично».

А еще сказали, что снят сталинистом!

Да. Я старался столкнуть эти две крайности в одном амбивалентном ударе.

Давайте вернемся к источникам вдохновения в работе над «Первым учителем». Ведь помимо Куросавы была еще поэзия Павла Васильева. Я знаю про ваше увлечение им, про «Соляной бунт», который Вы недавно инсценировали со студентами в ГИТИСе. Про то, что впечатление от этой поэзии повлияло на ваше решение браться за Айтматова. Расскажите, как вы вообще познакомились с его творчеством.

Да, поэзия Васильева отразилась в «Первом учителе», тот же суровый стиль диалогов Горенштейна — от него. О Павле Васильеве в нашей семье говорили достаточно много, потому что он ухаживал за моей мамой и писал стихи, в которых описывал любовь и эротические отношение между ним и мамой, которых не было. Это стало поводом для драки между Васильевым и моим папой в доме литераторов. Он был очень интересная личность, мама любила о нем рассказывать, у нее была подруга, Спешнева, за которой он тоже ухаживал, они часто вспоминали его. Вышел первый сборник Васильева, кажется, в начале 60-х, а может еще в 50-е. Я начал читать и меня потрясла его образность, невероятно жестокая и чувственная. Я даже в теоретической части дипломной работы «Первый учитель» написал об этом факте влияния образности Павла Васильева на мое начало работы в кинематографе. Литературная образность гораздо более безжалостная, чем кинематографическая. Она дает возможность зрителю вообразить факт, явление согласно своему представлению. Читатель никогда не может представить себе фальшивое, он представляет себе то, во что он верит, а кинематограф не дает выбора.

У него такая вульгарная буквальность.

Да, абсолютно! Эта вульгарная буквальность может преодолеваться только сложнейшей режиссурой, которая предлагает возможность зрителю что-то вообразить. В своих последних четырех картинах я обращаю внимание на то, что по-французски называется «suggestion», что-то, дающее возможность зрителю довообразить.

Самое интересное насилие — духовное.

Вы упомянули Михаила Ильича Ромма. Это была ваша дипломная работа и в одном из интервью вы говорили, что об Айтматове впервые услышали от Ромма, что он неоднократно о нем говорил во ВГИКе. Мне интересно влияние Ромма в данном случае, в этой работе.

Вы знаете, Ромм был великий педагог, он не учил режиссуре, он делился впечатлениями, говорил о том, что прекрасно, говорил о примерах, которые казались ему важными, он учил быть людьми, порядочности внутренней, в этом смысле он был удивительный человек, он к студентам относился бережно. Ко мне относился чуть-чуть пристрастно. Во-первых, мы с Тарковским ездили к нему довольно часто, давали ему читать «Рублева». «Рублев» был уже написан, когда я еще не снял «Первого учителя». К тому времени уже вышло «Иваново детство», где я тоже участвовал, поэтому я ходил нагло, с большим самомнением, среди студентов. Ромм меня периодически «срезал». Ставил тройки, хотя мой этюд был лучше других. Он меня закалял, но при этом был бережен. Я думаю, что Ромм меня учил не бояться ошибок, он меня от них предостерегал, удерживал, но никогда не запрещал. Он говорил: «Андрей, у тебя это не получится». Я отвечал: «У меня будет очень хороший этюд», он: «Это не кинематографично». В итоге снимал говно, а он мне только: «Я же тебе говорил». Он был очень терпим и любил студентов. Но когда я cдавал диплом, Ромма не было, он болел, председателем комиссии был Герасимов, ему «Первый учитель» понравился, я получил «отлично».

Думаю, что я как режиссер-хамелеон пытаюсь раствориться в среде.

То, о чем вы говорили, как о главной цели и достижении «Первого учителя», эмоциональная насыщенность, эмоциональное содержание, мне кажется, в дальнейшем вы к этому больше в такой мере не возвращались. Ваши следующие картины более сдержанные, аналитические. Почему это осталось в «Первом учителе», потому что там азиатская архаика располагала, или вы это просто уже сделали и было больше не интересно?

Возвращался, в первую очередь в «Убежавшем поезде», который имеет очень серьезные куски насилия, даже в «Застенчивых людях». Другой вопрос, что эстетика этих вещей не требовала раскаленной земли, это были другие вопросы, другая интонация. В «Сибириаде» тоже есть куски очень жесткие, но материал не требовал чрезмерности.

«Человек из Подольска» — Karma police, arrest this man!

Я недавно посмотрел картину «Макбет» Поланского, много крови — смысла мало, я уже не говорю про «Kill Bill». Самое интересное насилие — духовное. Я с удовольствием посмотрел картину «Человек из Подольска». Удивительно изощренный садизм, там насилие более ощутимо, чем физическое. Но и физическое насилие можно сделать так, что оно будет психологическим. Сила художника в том, что он испытывает боль, когда его герой поступает неправильно, потому что он его любит. Бергман испытывает невероятную боль, когда насилуют в «Девичьем источнике» эту девочку, или когда Макс фон Сюдов ломает березу, а потом идет мстить. Испытывать боль недостаточно, нужно еще суметь передать ее зрителю. И когда зритель испытывает эту боль сострадания, художник добился полного успеха. Но это редкий случай. Замечательная картина фон Триера «Меланхолия», там это есть, болезненное предчувствие надвигающейся катастрофы.

Думаю, что я как режиссер-хамелеон пытаюсь раствориться в среде. В горах Киргизии, например, с тем же удовольствием, с каким я растворился потом в среде колхозников, у меня не было проблем жить в вагончике, пить водку с деревенскими бабами. Следующая картина была принципиально иной, потому что я понял, что это я могу, а потом меня увлекало что-то другое, и я каждый предшествующий опыт как бы разрушал последующим. Но «Первый учитель» был для меня колоссальной школой: язык, открытие статики. Тогда камера могла двигать как угодно — это было страшно модно, уже прогремели «Летят журавли», но почему-то меня потащило в статичные планы, может, это было подсознательно. Картину монтировала мамина подруга, заслуженный монтажер Советского Союза, которая еще монтировала фильмы Пудовкина. Ева Ладыженская. Мой первый фильм, а она уже пожилая женщина. А мы с Тарковским в это время очень увлекались идеей сверхдлинных планов, я потом отказался от этой мысли, он остался ей верен. Идея была такая — план должен наскучить! Но после того, как скука достигнет апогея, у зрителя возникает метафизический интерес и такая реакция: сначала «Чего же так длинно?», а потом — «ооооо!». И вот первые планы в «Первом учителе» немыслимой длины, а Ладыженская говорила: «Андрей, не нужно столько времени, этот кадр не тащит на 25 секунд». Я говорил: «25 секунд»! Она рвала на себе волосы. Потом я от этой идеи уходил, поскольку с музыкой связан был с детства и чувство ритма — это такая интересная вещь: дыхание, задержка дыхания, пульс. В «Первом учителем» я уже понимал, какая сила есть у темпа и какая мощь есть у ритма.

Работа с Рербергом тоже как-то отразилась на стиле фильма?

Я тогда встретил Вадима Юсова, мы с ним дружили, он к тому моменту уже снял две картины, где я был сценаристом, «Каток и скрипку» и «Иваново детство». Я его встретил и говорю: «Вадим, еду в Киргизию, буду снимать фильм, можешь посоветовать оператора?». Он сказал: «Есть талантливый мужик, Рерберг зовут». Вот и все. Я ему поверил. Я думаю, что Рерберг был человек чрезвычайно талантливый, с чувством стиля. И он интуитивно понял идею случайности композиции, к которой я уже стремился, но не в той степени, в которой я потом начал работать, начиная с «Белых ночей Алексея Тряпицына», когда оператор ставил камеру, а я ее бил кулаком и просил так и снимать. Некоторая случайность сознательная, уход от композиционных вещей, которым нас так долго учили. Он понял, что длинная оптика гораздо больше приносит ощущения правды, чем композиционные все мульки, которые уже были великим оператором Урусевским узаконены. Импровизация в режиссуре очень важна, я не мог позволить себе импровизации в «Первом учителе». Хотя у меня есть там кадр, где Наташа встает и прямо точно перекрывает первого учителя затылком. Тогда это была большая наглость. Получилось, но это была авантюра. Мне кажется, самая главная авантюра, в которую я вляпался, в хорошем смысле, это «Ася Клячина», когда я понял, что не могу снимать «киноколхоз» с артистами, которые работают под крестьян. Это была колоссальная авантюра, в которую я кинулся без страха — это безответственность чудовищная, я удивляюсь, что это соскочило. Но сценарий менялся, Клепиков был на съемке и бесконечно выгибал сценарий под людей, которых мы набрали — это была обратная связь, мы делали скульптуру, которая сама появлялась, исходя из живого материала. Это потом для меня стало очень важным стимулом. В «Белых ночах» я купался в этом, в «Грехе» я купался в этом, в людях из Каррары, которые не снимались до этого. Это наслаждение фиксировать открытия жизни, а потом выдавать их за свои находки.

Мои советские картины были какой-то сублимацией невозможного диалога с кем-то или спора.

После дебюта вы ушли в другую эстетику и как будто преодолевали то, что было наработано в «Первом учителе». Мне, на самом деле, интересно, этот опыт «Первого учителя», он потом где-то прорастал или все-таки этот ваш режиссерский протеизм, стремление всегда меняться, всегда делать что-то новое, он работает так, что этот фильм остался вещью в себе и упражнением в конкретной эстетике?

Ну нет, я многому научился и потом достаточно эффективно применял насилие в кадре, насилие артиста над собой, чрезмерное напряжение, которое лишено слез, трагедия должна быть сухой. Многие вещи, которыми я начитывался про трагедию во время подготовки «Первого учителя», я потом применял. И в «Первом учителе» я в первый раз ощутил силу эмоционального воздействия монтажа и композиции. У меня был кадр, сцена с крестьянами, где героиню бьют на лошади, она хочет слезть, но ее не пускают — для меня это было открытие, я почувствовал, какая сила есть в жестокости. Такие вещи открывались в процессе съемок, как надо довести артиста до состояния и это зафиксировать. Я часто потом пользовался этим. Другой вопрос, что эстетика от фильма к фильму меняется. После двух картин, одна из которых была запрещена 6 месяцев, вторая — 20 лет, я сам себе сказал, что хочу снять что-нибудь в шелке, чтобы бабочки летали. Была такая картина, которую я не видел, но посмотрел фотографии и они были очень красивые. «Эльвира Мадиган», шведский фильм. Картинки из него меня поразили и я сказал: «Так я буду снимать «Дворянское гнездо»».

У Айтматова он тополя сажает, у нас срубает единственное дерево.

Андрей Сергеевич, почему вам всегда был нужен этот внешний источник вдохновения, от чего оттолкнуться. Куросава в «Первом учителе», Бергман в «Дяде Ване»…

Не всегда, почти всегда. Мои советские картины были какой-то сублимацией невозможного диалога с кем-то или спора. «Ася Клячина», безусловно, имела отношение какое-то к новой волне, к Годару. «Дядя Ваня» сделан под огромным влиянием Бергмана. «Сибириада» целиком возникла как идея после того, как я посмотрел «Двадцатый век» Бертолуччи. Потом американский период, он был совсем другой, я там в общем-то помню какие-то отдаленные намеки на Бергмана в «Дуэте для солиста», но на этом все. Там мне казалось, что я понял, что делать и перестал искать опору. Что, конечно, не значит, что я нашел свою собственную. У Чехова Михаила есть фраза: «После долгих лет мучительных поисков, отчаяния, бессонных ночей, репетиций, разочарований, успехов, после долгих лет усилий, может быть вы сможете встретиться со своей индивидуальностью». Это очень глубокая мысль, мне кажется, что художник, который сразу встретился со своей индивидуальностью, он попадает как бы в зависимость от своих же находок, и уже никуда не движется, цепляется за однажды открытое. Как иронично говорил Набоков: «Художник начинает смотреться в зеркало». Это тяжелое испытание. Особенно если приходит фестивальный успех, тяжело потом не повторяться. Мне интересно другое, теряешь все на свете, не знаешь, куда плывешь в темноте. Я беру индульгенцию говорить, что я заимствовал, учился, но это потом преломлялось. Заимствование может идти только по линии формы, содержание — это такая неописуемая вещь, украсть ее сложно. Я видел достаточно картин молодых советских режиссеров, которые «косили» под Феллини — это формальная вещь, а Феллини это ведь философия. Его философия — философия бога, он всех любит. Как у Бергмана, без ненависти ничего не может быть, недаром он в 16 лет перечитал всего Стринберга, так у Феллини практически нет «я тебя ненавижу», там может быть убийство, но не «я тебя ненавижу». Украсть это невозможно, можно сказать «я тоже хочу так делать», но это будет неузнаваемо, переплавлено.

«Семь самураев» — это дзен, хотя он очень динамичный.

Когда пытаются как-то обобщить вашу социо-культурную идентичность, часто говорят «русский европеец». При этом, как мне кажется, есть еще самый неисследованный и недооцененный аспект творчества Кончаловского — это восточная линия. За «Первым учителем» последовали драматургические работы: «Ташкент — город хлебный», «Конец атамана», «Седьмая пуля» и так далее. Этот интерес выглядит последовательным. С чем он связан, это та же дань Куросаве или поиск эпической архаичной фактуры, что это для вас, откуда это направление?

На самом деле, я вас разочарую. Что касается востока, все очень бытово. Заразился я Айтматовым, Куросавой, уехал в Среднюю Азию, снял фильм. У меня возник некий статус в Средней Азии. Тарковский тоже туда пер — мы зарабатывали деньги, мы писали сценарии. Надо как-то зарабатывать между постановками и Средняя Азия была золотым дном для написания сценариев, особенно так называемых истернов. Поскольку мы были авторитеты уже, после «Первого учителя», после «Рублева», он писал, я писал, деньги были нужны — и некоторые картины получились очень неплохие. И «Ташкент — город хлебный», и «Лютый». «Лютый» был моей пробой пера в философии дзен, там этого много, такая амбивалентность подхода к человеку, к животному.

Никогда об этом не думал, потому что «Лютый» очень динамичный фильм, а дзен ассоциируется с чем-то медитативным, в духе «Сталкера».

Ну почему, это необязательно, «Семь самураев» — это дзен, хотя он очень динамичный. Дзен — отношение к жизни, я дзен использовал в «Убежавшем поезде» очень серьезно, когда в финале Джон Войт говорит: «Победить, проиграть — какая разница? Это не имеет значение», — это манифестация надмирной амбивалентности принятия зла и добра. Тогда вышла книжечка маленькая, которая называлась «Восток на западе. Дзен в европейской культуре». Маленькая брошюрка, она у меня до сих пор есть, я даже ей сделал переплет, зачитывал, переписывал и искал ответы на многие вопросы. Я помню, скажем, постулат: «Не ищи истину, она приходит, когда ты перестаешь ее искать» и тому подобное, такие максимы замечательные, которые я использовал потом и в диалогах, и в практике написания сценария.

Чапаев — Первый учитель

Вы говорили о боли, которую испытывает художник, когда герой поступает неправильно, а как вы относились к своему герою, когда он рубил дерево?

Вы знаете, у него другого выхода не было, в тот момент, когда он это делал. Я понимал, что здесь как раз высшее насилие, мы придумали это с Горенштейном и это было важное открытие. У Айтматова он тополя сажает, у нас срубает единственное дерево. Вот тогда появился характер героя и философия вещи. Он рискует жизнью, рубит по своему сердцу.

Возникают невольные рифмы, связанные с вашим непрерывным диалогом с Тарковским. В первом вашем фильме герой рубит дерево, чтобы построить школу, новый дом, в последнем фильме Тарковского герой сжигает дом, но сажает дерево, дерево — как символ нового мира. Это архетипические мотивы.

Да, в данном случае это не имеет отношения к диалогу, это универсальные архетипы, свойственные трагедии.

Читайте также

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым

-

«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер

-

«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой

-

Кризис как условие