Фрагменты мужчины — «Отец» Флориана Зеллера

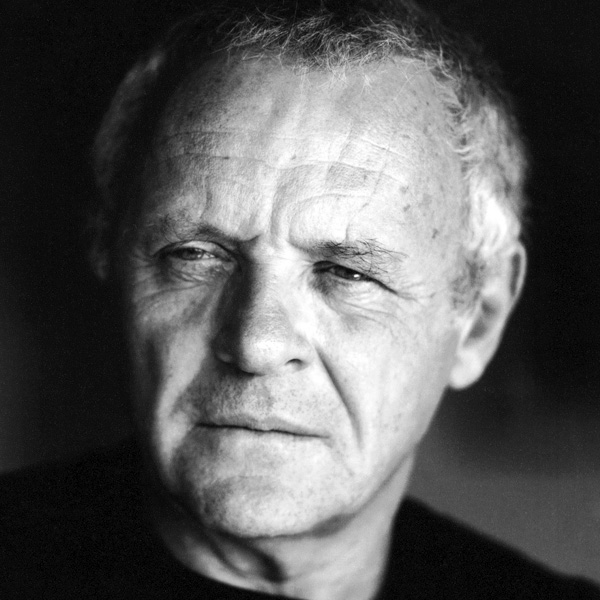

На этой неделе в прокат выходит претендующий на полдюжины «оскаров» «Отец», кинематографический дебют известного современного драматурга Флориана Зеллера. О старости, Энтони Хопкинсе в главной роли и судьбе пьес Зеллера в России рассказывает Евгений Авраменко.

Один из главных французских писателей и драматургов наших дней 40-летний Флориан Зеллер долго был неизвестен российской сцене, но с каждым сезоном все очевиднее вписывается в нашу культуру. Пьеса «Отец», которую сам драматург переделал в сценарий и по которой снял свой первый полнометражный фильм, поставлена в нескольких российских театрах.

Московская публика в ролях отца и дочери видела: Сергея Гармаша и Викторию Толстоганову в спектакле Евгения Арье («Современник»), Сергея Маковецкого и Марину Александрову у режиссера Владимира Бельдияна в антрепризном проекте. Юрий Бутусов поставил в РАМТе «Сына», еще одну пьесу из «семейной» трилогии — недавно изданной ГИТИСом, — куда помимо «Папы» входит и «Мама» (пьеса издана и идет на российской сцене именно как «Папа»). В Петербурге Илья Мощицкий только что выпустил в Театре имени Ленсовета «Маму» с Анной Алексахиной и Сергеем Мигицко, и даже Театр Комедии им. Н.П. Акимова нашел в зеллеровском репертуаре кое-что для себя — комедию «Правда». Конечно, выход в российский прокат «Отца», в предстоящем «Оскаре» представленного в шести номинациях (Зеллер и Кристофер Хэмптон выдвинуты за лучший адаптированный сценарий), только усилит интерес к этому автору.

В «Папе» очевидна мелодраматическая база, но это и детектив, и геронтологический триллер, добавьте к этому технику театра абсурда.

Это интересный феномен: драматург, пришедший в кинорежиссуру. Фильмы драматургов-режиссеров отличаются, само собой, «сделанностью» сюжета, удерживающим внимание нарративом. Иногда напоминают дорежиссерский театр: есть пьеса, а есть актер, которому подарен бенефис; собственно кинематографическая выразительность не так уж важна. Если тексты Мартина МакДонаха ну или «русского МакДонаха» Василия Сигарева заняли территорию черной комедии и драмы, граничащей с трагедией, то самые востребованные вещи Зеллера ближе к мелодраме. Это истории про одинокого, депрессивного, больного человека; ставя их, режиссеру сложно не впасть в сентиментальность.

Впрочем, Зеллера спасает жанровая гибкость пьес. В «Папе» очевидна мелодраматическая база, но это и детектив, и геронтологический триллер, добавьте к этому технику театра абсурда. В алогичности диалогов, нелинейности сознания и неспособности персонажей полноценно общаться друг с другом проглядывают и Чехов, и его европейские последователи от Жана Жене до Сэмюэля Беккета. Драматургическая основа «Отца» сильнее режиссерского решения, смыслы держит прежде всего сценарий, другое дело, что в сравнении с теми же МакДонахом и Сигаревым сами понятия «действие», «сюжет» у Зеллера очень специфичны и размыты. Понятно, что в «Папе» читатель и зритель участвуют в разворачивании внутреннего мира героя, но все же: насколько можно верить объективной реальности, протуберанцами прорезающейся в это субъективное измерение? Где граница между внешним и внутренним?

Здесь прямо по Станиславскому: «я в предлагаемых обстоятельствах».

Раз в жизни: Энтони Хопкинс

Женщина идет по улице. Просто идет по улице, самая обыкновенная женщина. Под арию из «Короля Артура» Перселла. Заходит в парадную. В роскошной квартире сидит старик в наушниках. Когда видит эту женщину, снимает их, и мы уже не слышим музыку. Хотя действие началось за пределами этой квартиры — а это главная локация фильма, — мы изначально смотрим на мир как бы из головы старика. Это он слушает Перселла, Беллини, Бизе (увы, фрагменты опер подобраны так, будто Зеллер ставил перед собой задачу перечислить штампы музыкального сопровождения). Героиня Оливии Колман Анна говорит отцу (его зовут Энтони, как самого Хопкинса), что скоро переедет из Лондона в Париж, потому что встретила любимого человека. К слову, в пьесе герои живут в Париже, а Анна как раз собирается переехать в Лондон. Отца зовут Андре, и хотя пьеса писалась не для Хопкинса, а для Робера Ирша, Хопкинс дал главному герою свое имя. Более того, Энтони на вопрос врача о дате рождения отвечает: пятница, 31 декабря 1937 год, — это день рождения Хопкинса. Это, конечно, настраивает на весьма личностное отношение актера к роли, и все же дело не в совпадении индивидуальности Хопкинса с персонажем, а в технике: актер принципиально не играет некого другого человека. Здесь прямо по Станиславскому: «я в предлагаемых обстоятельствах».

Вдруг в квартире оказывается какой-то мужчина средних лет (Марк Гэтисс), Энтони допытывается, кто это. Мужчина отвечает, что он муж Анны. Позже появляется и Анна, только уже не Оливия Колман, а другая Оливия — Уильямс. Визуально различие между двумя актрисами не так уж акцентировано, так что зритель путается. А потом в роли Анны вновь «выходит» Колман. В ответ на вопрос отца о Париже героиня говорит, что никуда не собиралась переезжать. И начинается совершенная путаница. Анна замужем, в разводе или никогда не была замужем? Фильм снят фрагментарно, как цепь эпизодов, вроде и вытекающих один из другого, но не по законам линейной логики, а скорее по законам сна. В одном из эпизодов Анна душит спящего отца, и что это — отзвуки реальности или визуализация его страхов?

Очевидно, что режиссер буквально ставит зрителей в положение заглавного героя — больного старика, утратившего связь с реальностью. Перед нами образец монодрамы: не в распространенном понимании ее как пьесы с участием одного персонажа, но в понимании театра начала XX века. Режиссер Николай Евреинов понимал монодраму как особый тип театра, где все происходящее на сцене — проекция видения одного героя, и с количеством актеров это не связано, на сцене может быть хоть сто человек (Гордон Крэг, например, ставил в МХТ «Гамлета» как трагедию, разворачивающуюся в сознании Гамлета).

К чести актеров и Зеллера, в фильме герои амбивалентны, их поведение до самого финала предполагает разные интерпретации

Пьеса Зеллера написана именно так — за исключением финала, когда камера словно выезжает из головы Энтони и все вроде бы расставляется по своим местам, пазлы собираются: отец на самом деле не в своей квартире, а в одиночной комнатушке дома престарелых, дочь переехала в Париж, хотя и регулярно навещает отца… Хотя и пробелы остаются, скажем, не совсем понятно, обижает ли в действительности герой Гэтисса старика, или ему это только привиделось. Интересно, что этот прием — когда режиссер заставляет зрителя испытать то же, что и герой с его больным сознанием, — в кино действует острее, чем в театре. Для театрального зрителя привычно, что вот сейчас декорация изображает одно, а в следующей сцене переменится освещение и декорация станет чем-то другим; восприятие же кинозрителя безусловно.

В спектаклях по этой пьесе персонажи, окружающие главного героя, иногда показаны довольно зловещими, и у того, кто не читал пьесу, может возникнуть мысль, что все происходит не в голове старика, что его просто сводят с ума, желая, например, присвоить квартиру. К чести актеров и Зеллера, в фильме герои амбивалентны, их поведение до самого финала предполагает разные интерпретации того, какова же реальность.

Старый актер — это не только «морщины, которые есть моя жизнь», это и особый тип энергии.

Современное искусство интересуется старостью. В современном театре старые артисты — с их биографией, бэкграундом и их телесностью (а обнаженные пожилые актеры необычайно выразительно смотрятся в спектаклях европейских режиссеров, будь то Кшиштоф Варликовский или Мило Рау) — все чаще оказываются объектом «исследования».

Просто старый человек. Просто смотрит в окно

Старый актер — это не только «морщины, которые есть моя жизнь», это и особый тип энергии. Это очень чувствуется в театре и особенно в балете, когда возрастные танцовщики берут не техникой, а именно энергией, давая фору молодым. Вспомним хотя бы Анну Лагуну, которой хорошо за 60 и которая незадолго до карантина приезжала в Петербург со своим супругом Матсом Эком и танцевала, не пытаясь казаться моложе. В кино, где нет непосредственного энергетического контакта исполнителей с публикой, старому актеру сложнее. И Хопкинса воспринимаешь прежде всего визуально: вглядываясь в его благородное и раскоординированное (следствие неизбежного ослабления мышц) лицо, в морщины, избороздившие лоб… Но драматический эффект возникает потому, что актер не играет и тем более не страдает в кадре, герой просто вовлечен в происходящее каждую секунду. Он вникает в суть непонятных разговоров. Пытается соединить одну информацию с другой. Неловко флиртует с новой сиделкой, которая напоминает ему дочь, вроде как погибшую после катастрофы.

Зеллер снял Хопкинса так, что не возникает соблазна окликнуть контекст прежних его ролей и сказать: а! вот что питает роль отца, вот почему Зеллер предложил ее именно Хопкинсу. Профессиональный бэкграунд артиста будто стерт, что совпадает с неочевидностью прошлого героя, теряющего вместе с памятью и самого себя. Просто старый человек. Просто смотрит в окно — и видит на улице мальчика, пинающего скомканный пакет.

Прости меня, моя любовь

Неизбежны сравнения с фильмами последних лет десяти, где возникает тема старости. Например, «Любовь» Михаэля Ханеке, где одиночество стариков и болезнь, приводящая к потере своего «я», как и у Зеллера, показаны вне социальной «чернухи» и финансового неблагополучия. Опрятные старики, белозубые улыбки, комфортные пространства, а в российском кино такой сюжет, как у Зеллера, наверняка был бы обострен бедностью. Но «Отец» любопытен как противоположность «Любви». У Ханеке все действие фильма мы видели стариков, которые, оказывается, уже умерли. Рамка, в которую вставлен основной сюжет, подчеркивала это. Главные герои покинули свое жилище, по которому в финале растерянно бродила их дочь. В «Отце» отношения героя со своей квартирой тоже очень важны, но здесь квартира «уходит» из человека, в финале предъявляя нам его как черепаху с растаявшим панцирем. Панцирь, как известно, часть самой черепахи, продолжение ее скелета, ее невозможно вынуть, не убив. Финальный выход из квартиры Энтони — уступка зрителю, который хочет, чтобы сложились пазлы (и надо сказать, уступка не вытекающая из всего предыдущего действия, эта смена точки зрения происходит как-то вдруг). Сам же Энтони — все еще там, в квартире и, может, все так же слушает Перселла.

Читайте также

-

Глазки закрывай — «Ловушка для кролика» Брина Чейни

-

Ямальское искушение — «Цинга» Владимира Головнева

-

Дом, в котором страшно — твой

-

Собачка говорит «гав» — «Здесь был Юра» Сергея Малкина

-

Это другое дерево — «Молчаливый друг» Ильдико Эньеди

-

Маленький человек на afterparty — «Голубая луна» Ричарда Линклейтера