Выставка ерунды. Прогульщицы. Часть I

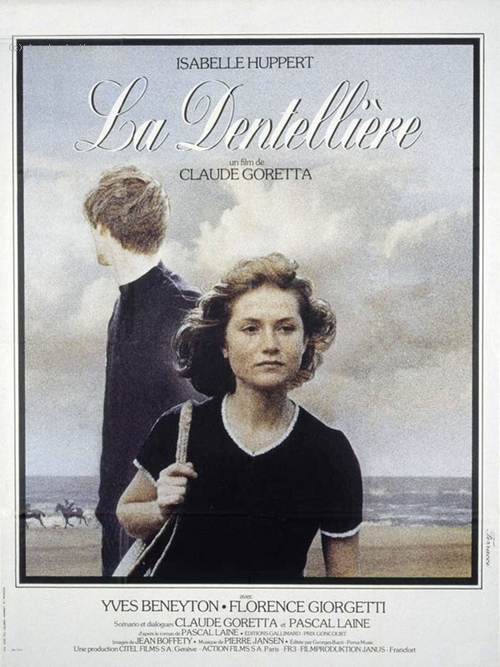

Постер фильма Кружевница (Реж. Клод Горетта, 1977)

Случись мне собрать пять фильмов, о которых пойдет речь, в одну курсовую в киношколе, и окажись профессор буквоедом, мне бы не удалось отстоять принцип, по которому эти ленты образуют завершенный материк на моей карте киномира. Что все они погодки, снятые на рубеже 1970-80-х годов, все — на французском языке, в центре каждого — женщина, а сюжеты представляют собой цепочки их прогулок и встреч ни о чём с вереницей людей, в каждом женщина эта берет тайм-аут от чего-то привычного и устоявшегося в своей жизни, — всё это сродство вряд ли достаточный аргумент. Самый же важный для меня момент, импрессионистского толка, что все их я увидел в кино впервые еще мальчишкой и у меня, привычного, как всякий мальчишка, к фильмам с приключениями, чудовищами и наградой в конце, от них сильно зависла программа, так что к 12 годам я превратился в задумчивого прогульщика, каким счастливо остаюсь и по сей день, такого профессора заставит только фыркнуть: «Ну вот, что я говорил: это не научно!» — и отправить меня на перезачет.

Но, слава Богу, мы давно уже не в школе (хотя в одной из этих картин нам придется и туда заглянуть, чтобы в панике и надолго сбежать, предварительно завернув к знакомому психиатру за релаксантами). Хотя фразу, которая могла бы предоставить киноведческий ключ к моей «Загадке пяти фильмов», я услышал именно во ВГИКе, от ленинградского сокурсника на 6 лет меня старше, ставшего верным товарищем, с которым мы сошлись мгновенно и наотмашь на почве уважения к Алену Делону: «Что бывают и противные французы, я узнал только в седьмом классе: когда увидел фильм „У каждого свой шанс“». (Так называлась у нас картина Клода Соте «Простая история», чтобы не путали с одноименной мелодрамой с Мордюковой; в советские кинотеатры она поступила раньше других четырех).

Тогда я очень четко почувствовал, а теперь, наизучавшись досыта французского кино моего любимого периода, еще и знаю наверняка, о чем речь. «Новая волна» пересадила на французскую почву американского героя-индивидуалиста, красиво и брутально решающего романтический конфликт с обществом, зачастую гибельно для себя самого, что повергало зрителя в еще более отчаянную любовь к нему (ведь пылко любим мы всё же Джордано Бруно, никак не Галилея). Скоро, переселившись в коммерческое кино, — и с подначивания правительственного кабинета, порекомендовавшего в середине 60-х кинематографистам демонстрировать миру Францию технического прогресса, — этот герой оброс ситроенами, конкордами и подругами в полосатых колпаках от Сони Рикель. Даже если французское кино бралось в те годы рассказать простую историю, оно размалевывало ее небывалыми красками мюзикла («Шербурские зонтики») или награждало таких обычных «Мужчину и женщину» профессиями столь экзотичными, что от гоночных авто и бараньих тулупчиков было не продохнуть. Такими подростки поколения моего однокурсника, да и моего, узнали и полюбили Францию и французов: в 70-х для нас это был миф о красоте жеста прекрасного в своем одиночестве человека, бросающего опасный вызов миру, чтобы, выйдя победителем, отгородиться от него, заточив себя в красоте вещей, достойной его собственной красоты. Психологизмом, необходимым, чтобы поверить в реальность такого героя и, следом, разрешить себе быть им, награждал его в первую очередь Делон.

Свои коррективы в картину столь головокружительную внес май 1968-го: французское кино резко заземлилось, возникло пролетарское кино. Профсоюзы, забастовки, рабочие робы, халаты, косынки, токарные станки, иммигранты, безрадостные переулки, глухомань, ипотеки, кредиты, блеклый быт и разбивающиеся о него любовные лодки — антураж фильмов Бернара Поля («Время жить», «Прекрасная маска»), Мишеля Драша («Элиза, или Настоящая жизнь»), Жан-Даниэля Симона («Где тонко, там и рвется»). Если градус теплоты зрительского приема этих фильмов на родине варьировался от зачетного коммерческого успеха («Бомаск») до вялой циркуляции по пролетарским клубам с натянутой простыней вместо экрана, стрекочущим переносным проектором и последующим обсуждением («Где тонко, там и рвется»), то в СССР, где профсоюзных собраний и супружеских пар, мыкающихся в однокомнатных клетушках, и своих хватало, их с ходу обдали ледяной волной неприятия. Уже первая лента из этой серии — «Время жить» — явила работникам советской кинофикации небывалое для 1970 года зрелище: когда сеансы новой французской картины про новобрачных, да еще и с особенно любимой у нас тогда Мариной Влади в главной роли, уже на третий день демонстрации приходилось отменять по причине того, что на показ не набиралось и пяти человек. Директора не только кинотеатров, но и ДК, привыкших перебиваться порой и лежалым товаром, стали шарахаться от подобной некондиционной продукции, как черти от ладана, и хотя «Совэкспортфильм» исправно закупал всё новые ее образцы, советские артисты прилежно их дублировали, а фабрики печатали копии, те, едва поступив по разнарядке в город Н-ск, тут же отправлялись гнить не тронутыми на склад местного кинофонда. Тем более, что история кино развивается не по свистку, и пролетарская волна не отменила волны романтической. То, что к 70-м фильмы с Делоном заразились кромешной меланхолией, а ленты с Бельмондо — иронией, только придало им дополнительного очарования, освежило, перевело в идеологически безопасную область мечтательно-ностальгического состояния, и 70-е французского кино для нас остались лентами с теми же героями в тех же конкордах, только украсившими свои славные мордахи нестираемой гримасой разочарования 40-летнего мужчины, который видел всё и больше ни во что не верит. Если же вошедшие в моду комичные приключения теток Жирардо и развивались порой в менее броских и более совковых интерьерах, то на фоне многословных истерик мадам они выглядели больше как условный прием, призванный подчеркнуть тему «Молодость ушла», а не как правда жизни.

Постер фильма Простая история (Реж. Клод Соте, 1978)

Та перемена, которую принесли в наше восприятие французского кино именно 80-е — и которую с непререкаемой чуткостью школьника уловил и уместил в одну фразу о ставших противными французах мой однокурсник — заключается в том, что произошел синтез между простой частной историей, производственной драмой, узнаваемым социальным фоном и присутствием настоящих кинозвезд. Разумеется, во Франции, синтез этот состоялся уже к середине 1970-х, в фильмах Клода Соте и Бертрана Тавернье, но у нас их картины стали приобретать и выпускать только в начале нового десятилетия. Первой, как было сказано, стала «Простая история», где Роми Шнайдер, которую наш зритель полюбил именно в образе недосягаемой, как музейная драгоценность, красавицы 30-х, отдающей блеск своих глаз только в обмен на жизнь в замке в «Старом ружье», накинула халатик чертежницы, потопала с товарками на профсоюзное собрание, столкнулась с проблемой безработицы — но сыграла не про классовое сознание, а про «главное — это я», и решение важнейшего вопроса в жизни каждого казалось вдвойне захватывающим потому, что из чистоплюйских абстракций экзистенциальной драмы переселилось в реальный тикающий мир драмы прикладной. Это же справедливо и в отношении главных героинь других четырех фильмов моего квинтета.

А теперь, отчитавшись перед докучливым профессором киношколы, я просто сделаю то единственное, что хотел и что имеет смысл: пробегусь по этим фильмам, расставив их в хронологическом порядке. Когда их смотришь так подряд, выстраивается (исхожу из своего опыта) траектория судьбы всякого сердца. Если будет настроение и вы возьмете себе в компанию на вечер любой из них, он станет славным попутчиком — из тех, чья прелесть в том, что они не лезут в душу, но остаются в ней навсегда именно потому, что, потолковав о каждодневных заботах и помолчав, когда набежала тень одного из тех важных разговоров, какие вести не стоит, лучше проводить эту тень улыбкой и посмотреть за окно, они не набивались в спутники по жизни, а поспешили сойти, как и планировали, за несколько остановок до вашей, вместо адресов и телефонов оставив в памяти нестираемый жест взмахнувшей вслед тронувшемуся поезду руки на полустанке.

1977, Нормандия: Клод и Изабель

В 1973 году сатира на среднюю прослойку буржуа работавшего прежде на телевидении 43-летнего швейцарца Клода Горетта «Приглашение», объехала все фестивали, включая каннский, и получила номинацию на «Оскар», что дало ему возможность участвовать в копродукции с бывалыми кинодержавами, Францией и ФРГ. Получив в распоряжение внятные деньги и сильные творческие кадры, он отправился в Нормандию ваять киноверсию удостоенного Гонкуровской премии романа Паскаля Ленэ «Кружевница», а сваял в первую очередь новую кинозвезду на все времена, Изабель Юппер. Исправная исполнительница резонерских второплановых ролей дочурок, сестричек и, почему-то, обесчещенных на природе девственниц, после «Кружевницы» она была провозглашена Британской киноакадемией самым многообещающим новичком года: насколько британцы не прогадали, все мы до сих пор не можем опомниться.

При этом в фильме практически нет ее сольных крупных планов — кроме того самого, финального, когда она долго смотрит прямо в камеру, как с картины старого мастера, а кадр уходит в затемнение, подобный угасающему закату. Кадры здесь заточены под двоих, и Юппер на них занимается тем же, чем и в прежних фильмах — резонерствует, только безмолвно, одними согласными глазами: «Что ж, вот как у тебя вышла». Когда мать (Аннемари Дюрингер), которую бросил папа, усаживается у телевизора смотреть концерт Барбары, чтобы та пела про черное солнце и прочие сердечные неурядицы, и посмотрит на дочь с извиняющейся улыбкой, та ответит тихой и всё принимающей. Когда хозяйка салона, где она работает, и старшая подруга (Флоранс Джорджетти) закатит ушедшему мужчину истерику про «три года, потерянные в моем-то возрасте!», она будет понимающе опускать ресницы, а потом идти по рассветному пляжу следом и методично подбирать за подругой шмотки, которые та примется срывать с себя в пьяном раже. Они отправятся зализывать подружкины раны в Кабур — в тамошнем гранд-отеле Пруст догонялся каникулярной атмосферой, чтобы в «Под сенью девушек в цвету» рассказать, как беззаботные каникулы, если их не переселить по возвращении в область воспоминаний безвозвратно, могут превратиться в мучительную одержимость на десятки лет. На террасе, где она будет есть мороженое, к ней подсядет студент — и она так же принимающе зардеется на его ухаживания. Даже когда она будет оставаться одна, камера совершит разворот — и окажется, что с променада набережной ее ищет глазами он, и наоборот: когда он бродит по пляжу, камера облетает отель — совсем рядом по улице топает она. Так же принимающе выслушает очкастую студентку-марксистку (Сабина Азема), вещающую о вертикализации пространства, а когда гости разойдутся, на вопрос, не было ли ей скучно, ответит: «Корина умная. А Жерар и Мари счастливы вместе».

Это фильм об очень гармоничном человеке, который органичен не в отдельности своей, а только как часть происходящего, и принимает жизнь, какая она есть, не делая из этого события. Студент удивится, обнаружив в ее номере заложенный закладкой томик Мопассана. Да, она читает Мопассана и ей нравится. Но она не стала бы говорить об этом, не найди он книжку сам, как не рассказывает, что съела яблоко или вымыла волосы очередной клиентке. Взращенного обществом, стимулирующим эго, студента это, в конечном итоге, и взбесит: «Я думал, ты потянешься за мной, но ты не хочешь развиваться». Она ответит своей единственной репликой: «Да». Но за ней последует единственный за весь фильм и внешне тихий, но производящий впечатления гвоздя, вбиваемого в гроб, жест отчаяния: впервые за время их знакомства, когда весь фильм она укладывалась нагишом, она натянет ночную сорочку — жестом, принимающим конец любви, как принимает она мятую рубашку, чтобы выгладить, или остриженные волосы, чтобы подмести. Или закат, чтобы проводить взглядом. «Помнишь, в ресторане, когда похолодало и ты выскочил в машину за свитером для меня, я смотрела на тебя через витрину, а ты, когда открыл дверцу, сперва посмотрел в мою сторону?» — «Действительно… Ты заметила?» Она замечала самое главное. Только то, что имеет значение.

- «Кружевница». Реж. Клод Горетта, 1977

- «Кружевница». Реж. Клод Горетта, 1977

- «Кружевница». Реж. Клод Горетта, 1977

- «Кружевница». Реж. Клод Горетта, 1977

- «Кружевница». Реж. Клод Горетта, 1977

Ее оттолкнули из-за дребедени вроде личностного роста, ради него она не может пожертвовать тишиной своей жизни. Уж лучше разбитое сердце. Даже упадет на переходе от нервного истощения на сверхобщем плане, неприметная среди утренней толпы: что Юппер была в потоке пешеходов мы поймем уже после того, как народ начнет стекаться вокруг ее фигурки, упавшей так же неприметно, как и ходила.

Она была частью жизни. Любовь потребовала от нее, чтобы она стала больше чем жизнь, выломилась из нее, подмяла под себя, вступила в борьбу. Она может вынести однообразную работу, но не вынесет малейших усилий «самовыражения», которое современное общество сперва возвело в высшую цель, а теперь и вовсе мнит признаком душевного здоровья. Она остается в сумасшедшем доме плести кружева.

1978, Париж: другой Клод и Роми

Еще один французский номинант на «Оскар» — картина в отличие от Горетта времен «Кружевницы» бывалого режиссера и прожженого француза, бытописателя-натуралиста Клода Соте «Простая история», вышедшая у нас под заголовком «У каждого свой шанс». Ее снимал тот же, что и «Кружевницу», оператор Жан Боффети. Там он уводил снятые с импрессионистским трепетом кадры в медленное затемнение, давая им погаснуть, как дням. Здесь из темноты приглашает зрителя в кислотную экзотику неоновых линий цветного негатива, каких-то абстрактных изломов сна — чтобы, на глазах проявив пленку, явить взору самый будничный больничный двор, со шлепающими под мелким дождичком медсестрами, снятый через беленые ставни окна палаты, где ведется такой же будничный разговор о предстоящем аборте. С него начинается история 38-летней женщины, которая решила расстаться с давним любовником (Клод Брассёр), а заодно и с его возможным продолжением, когда узнала, что ждет от него ребенка.

Главную роль исполнила австриячка Роми Шнайдер, окопавшаяся после романа с Делоном во Франции, где всегда любили актрис недосягаемых, с акцентом, инаковых, и в 70-х наслаждавшаяся здесь статусом кинодивы десятилетия. Ее героини всегда были немного с другой планеты, однако именно роль чертежницы Мари, служащей в конструкторском бюро и проживающей с сыном в двухкомнатной муниципальной квартирке, принесла ей премию «Сезар». Но это не случай голливудских актрис, которым зачастую нужно потереться лицом о кирпичную стенку и переобуться в кирзачи, чтобы выманить «Оскар». Топазы глаз Роми сияют, как только что отполированные, кожа дышит августовской спелостью, а для особых случаев припасена крепдешиновая новинка от Cacharel с рукавами-крылышками, заниженной талией и широким летящим подолом чуть ниже колен, которую назавтра скопируют все модницы мира.

Простая история. Реж. Клод Соте, 1978

Было бы грехом не давать ее крупные планы — и, в отличие от Юппер в «Кружевнице», в «Простой истории» Боффети заключает Шнайдер в портретные кадры. Однако они сильно отличаются от финального портрета Юппер, где актриса застыла. На этих планах Шнайдер, как правило, приходится ответить на заковыристый вопрос: ну, вроде тех, насчет аборта в 38 лет. Актриса бесподобна. В течение секунд мы видим, как мысли набежали облаками в ее напрягшихся глазах, чтобы тут же рассеяться разглаженным лбом и ясной улыбкой: «Да, я уверена», «Конечно, я так решила», «Всё будет в порядке», «Я не дам поводов для беспокойства». Возможно, именно эта ее актерская техника в решении образа Мари и подсказала Боффети его маленький трюк с проявлением цветной пленки через негатив: ломаные мысли, промелькнувшие в зрачках Шнайдер, подобны тем извилистым линиям небывалых цветов, а открытый спокойный ответ — простой обыденной картинке, в которую они сложились. Хроника одного лета, которое она делит между работой и выходными на даче у супружеской пары сотрудников ее бюро постарше, это и есть путь от путаных вопросов, которые ставит жизнь, сопряженная с общественными, социальными схемами, системой взаимоотношений, к простым ответам, которые приходят, когда прислушиваешься только к себе.

Всё же по количеству общих планов, где Шнайдер вписана в парные, а еще чаще — групповые портреты, эта лента, пожалуй, рекордсмен в ее фильмографии. Но в отличие от Юппер, она не принимает взгляды, а изучает и отбрасывает, причем, с неизменной доброжелательностью. Что толку в этих профсоюзных собраниях, дебатах о безработице, болтовне подруг о мужчинах и женском равноправии, когда по мере того, как идет лето, штат сократится, стариков отправят на пенсию, кофейный аппарат в курилке все равно не починят, а карусель мужчин в жизни подружек совершит полный разворот, коллектив останется прежним, просто сменятся пары. Шнайдер проводит честное лето — отпуск от мнений. Она посещает сельские концерты камерных квартетов — но без фанатизма. Ходит в кино — но без киноманства, на что-нибудь вроде свежего детектива с Митчумом и Рэмплинг. Пропускает в компании сотрудников рюмочку пастиса в обеденный перерыв, когда стеклянные стены их насиженного кафе обернуты в ливень и вы странным и очаровательным образом скрыты и от рабочего дня, и от людей за пределами вашего коллектива. Греется на солнце, купается в речке, присутствует на собраниях, но не говорит, выслушивает прения подруг, всё больше сосредотачиваясь на нарезании овощей, чем на вопросах битвы полов, идет в дорогом платье в дорогой ресторан и, надравшись в хлам, портит его в уличной драке с бывшим любовником.

- «Простая история». Реж. Клод Соте, 1978

- «Простая история». Реж. Клод Соте, 1978

- «Простая история». Реж. Клод Соте, 1978

- «Простая история». Реж. Клод Соте, 1978

Так, отдавшись течению жизни, простому невовлеченному и бесконфликтному присутствию в ней, Мари находит простой ответ. 15 лет назад ей было хорошо с ее мужем (Бруно Кремер). Сейчас он сильно поднялся по карьерной лестнице, втемяшенные подружками из профсоюза идеи заставляют ее злиться на его новую бесчувственность к подчиненным и расчетливость, но когда он поддается на ее уговоры и делает доброе дело, выясняется, что оно и вымостило дорогу в ад для того, кого она желала облагодетельствовать, и холодный начальственный прагматизм Жоржа был ни чем иным как единственным здравым мнением. Вот только разбираться и вставать на чью-либо сторону она все равно больше не будет. Они проведут лето вместе, шифруясь от его молодой любовницы, а когда он поедет наводить порядок на дочернем предприятии в другой город, она расстанется с ним спокойно, как расстаются с 38-м летом, сохранив на этот раз ребенка — от него. Он проведет под ее сердцем новый сезон и появится на свет в июне, под знаком Близнецов.

Правда в том, что как бы ни изменилось общественное лицо человека, с которым нам спокойно и хорошо, он занимается любовью как прежде и как прежде подходит тебе. И его новый ребенок будет таким же славным, как тот, что уже вырос и выпорхнул на свои первые самостоятельные каникулы в австрийские Альпы. А состояние и амбиции папаши помогут новому вырасти в благополучии — ведь Мари не собирается расти куда-то выше места чертежницы или отвоевывать у капиталистов новые пяди материальных благ. Она улыбнулась карусели мира, ничего не сказав поперек, но послушалась только слов собственного внутреннего голоса, да еще тех, что прошуршали в деревьях августовским полднем.

Загородный дом друзей выставлен на продажу — это было их последнее лето здесь. Она расслабляется в шезлонге, приподняв юбку чуть выше колен и подставляя лицо солнцу без тени сожаления, с улыбкой умиротворения. Этим летом она узнала главное: есть только три вещи на свете, которые имеют значение: я, сегодня и здесь.

Окончание — в сентябрьском выпуске «Выставки ерунды»