Ecce cinema

Сергей Лозница — на сегодня чуть ли не единственный отечественный режиссер-документалист, работающий с замахом на «гениальность». И речь здесь не о таланте, но о стиле. Формальный экстремизм фильмов Лозницы может быть оправдан только статусом «шедевров». Радикальность эстетики подразумевает радикальность статуса. У иных режиссеров заложенный «прием» может не сработать; или породить побочные, неожиданные смыслы; или попросту остаться незамеченным, — ну, значит, получилось в целом чуть хуже или, скажем, иначе, чем хотелось и ожидалось. Но не признать какой-либо из фильмов Лозницы шедевром — все равно что вовсе не признать его фильмом. Тут или срабатывает, или нет: без промежуточных стадий. В «Портрете» — сработало.

Как и в «Пейзаже», режиссер берет за основу классический жанр, канонизированный полутора веками фотографического искусства и двадцатью пятью — живописного. То есть существующий, соответственно, по правилам запечатленного или же побежденного (и тем самым исключенного из произведения) времени. И — насильно заставляет его длиться. Этот акт насилия совпадает здесь, собственно, с актом творчества. Статичный, степенный, органически чуждый протяженности жанр Лозница вбрасывает в поток киновремени, как швыряют в воду детей, чтобы те научились плавать. И недаром претензии к его режиссерскому методу звучат точь-в-точь как претензии к методу педагогическому: а нельзя ли как-нибудь не столь радикально? Без стрессов, без насилия? Тем самым подсказывая оппоненту очевидный ответ: вы имеете в виду — без творчества? Нет, знаете ли, нельзя.

Шутки шутками, но в «Пейзаже» и «Портрете» автор вывел безупречную — по крайней мере, с лабораторной точки зрения — формулу. Короткую, как e=mc2, и настолько же действенную. Именно благодаря использованию — в качестве исходных «препаратов» — жанров традиционных, устоявшихся, фактура «примененного к ним» времени становится особенно выпуклой. Взаимная генетическая чуждость реагентов выявляет сущность каждого из них. Лозница дистиллирует киновремя как таковое, изготавливает его беспримесный экстракт. Мало ли, казалось бы, было режиссеров, которые заставляли зрителей особенно остро ощущать время фильма, подолгу задерживая взгляд камеры на безлюдных пейзажах или недвижных человеческих фигурах? Но все они, от Антониони до Тарковского, все равно «в конечном счете» решали задачи драматургические, то есть определенные поступательным движением времени. И сколь бы «экзистенциальны» не были эти кадры, в каждом из них — пусть почти неслышно — стучал пульс человеческой истории. У Лозницы же, кажется, физически видно, как поверх статичного кадра калькой наложен временной слой. Изображение не существует на движущейся кинопленке — оно совмещено с нею. Кинокамера превращена в реторту.

Однако если бы смысл этих опытов заключался единственно в самом факте их проведения, фильмы Лозницы вряд ли могли бы претендовать на нечто большее, чем своеобразный кинематографический хэппенинг. Ну хорошо, дистиллированное киновремя выглядит и воспринимается вот так. Что дальше-то? А вот что.

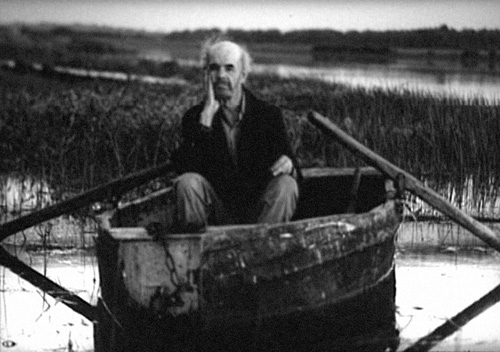

Согласно всем канонам «онтологии кинообраза», процесс киносъемки должен выявить внутреннее, сущностное содержание снимаемого объекта. С пейзажем, положим, вопрос посложнее; но с портретом никаких «осечек» вроде бы не предвидится. Тем более что пристальности, неспешности и непредвзятости взгляда автору, мягко говоря, не занимать. Человек здесь явлен как есть, ecce homo: неподвижный, цельный, соприродный фону, без наигрыша и сюжетики.

А «содержание» — ускользает. Люди в «Портрете» — как камни в прозрачнейшем речном потоке (в том самом потоке киновремени): тот их вроде бы и не сдвигает с места, и не виден совсем, а изображение течет, подплывает. Чем больше всматриваешься в камень, тем хуже видишь его и тем лучше — воду, миниатюрными воронками и омутами его обтекающую. Искомый непреложный, непреходящий смысл, словно песчинки из клепсидры, выдувается из кадра под аккомпанемент чуть слышно хлопающих по ветру одежд, которые аппликациями облегают недвижные фигуры. И именно это «выдувание смысла» и становится единственно возможным, единственно истинным, единственно доступным для киносъемки смыслом.

Вывод из эксперимента Лозницы столь же прост, сколь и глобален. И смахивает на революцию в общей теории кино. Как эйнштейновская физика не опровергла ньютоновскую, но уточнила и сузила границы применимости последней, так и фильмы Лозницы уточняют базеновскую киноонтологию: съемка и вправду выявляет сущность объекта — если та пребывает во времени. Если снимаемый человек по сути своей драматургичен; если в его жизни есть движущий действие конфликт и возможность катарсиса, если есть осознанная тайна завязки и предчувствуемая тайна развязки, ежечасно определяющие человеческий выбор. Но единственное время, существующее в фильме, привнесено в него — причем привнесено искусственно, в буквальном смысле этого слова, — самим процессом киносъемки. В героях «Портрета» времени нет. Как нет его во всем том мире, который снимает документалист Сергей Лозница. Ни причин, ни целей; ни мотивов, ни смысла. А может быть, время и впрямь давно уже остановилось? Может быть, его иллюзия обеспечена лишь существованием кино, а на самом деле мир замер в неподвижности? Может быть, само наступление XXI века — только фикция, и нет уже другого времени, кроме счетчиков метража на непрерывно работающих кино-, теле- и видеокамерах? Может быть, потому они и работают непрерывно, что человечество из последних сил хочет верить, что все еще живет и куда-то движется? …

Может быть.