Кантемир Балагов: «Надо взять зрителя за шкирку и не отпускать его»

Известно, что одной из отправных точек для фильма была книга Алексиевич «У войны не женское лицо». Оглядывались ли вы на документальные фильмы белорусского ТВ, которые предшествовали выходу книги, и на многочисленные спектакли, которые ставились на этом материале в Советском Союзе и после?

Нет, никакой ресерч в сторону спектаклей или документальных фильмов по книге мы не проводили. Чтобы понять атмосферу блокадного и постблокадного Ленинграда, мы смотрели «Блокаду» Лозницы, читали прозу и дневники того времени. Но всего, что связано с визуальным рядом, мы пытались избежать.

Сокуров всегда учил нас видеть в человеке личность.

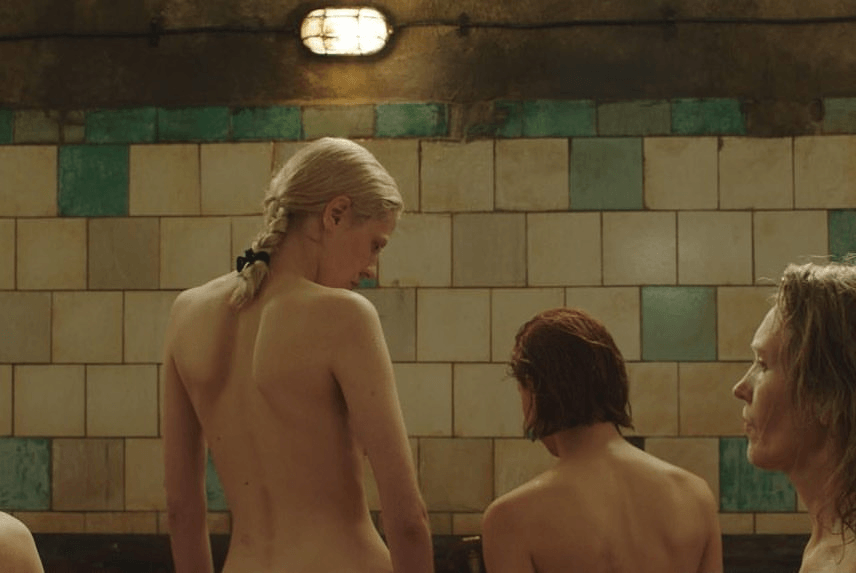

К дневникам Берггольц обращались? Сцена в женской бане заставила вспомнить ее рассказ «Блокадная баня»: там обнаженные тела выступали свидетельствами условий существования, и женщину с пышным, здоровым телом с оскорблениями выгоняли из бани.

К ней конкретно нет, но тема такая в дневниках присутствует. Например, физическое состояние тех, кто вернулся из эвакуации, конечно, сильно отличалось. Из каких-то дневников я почерпнул эту игру с Пашкой в госпитале, когда солдаты загадывают ему животных. После войны по Ленинграду ездил зоопарк, демонстрировавший выросшим в блокаду детям животных, которых они не могли видеть до того. Детали в прозе и документалистике могут подсказать такое, до чем сам никогда не додумаешься.

Канны-2019: «Дылда» Кантемира Балагова

Как начались ваши отношения с соавтором сценария Александром Тереховым?

Сперва Ася Колодижнер посоветовала мне прочитать «Каменный мост», сказав, что это гениальное произведение. Меня поразила эта книга, в ней есть удивительные вещи, которые мне напомнили Платонова по языку, и я захотел с ним работать. Мы связались, я показал ему первый драфт, и он его полностью разбомбил.

В этой невинности — какая-то особая сила.

Я слышал это в другом вашем интервью, и мне как раз было интересно, что конкретно он раскритиковал.

Сказал, что все это искусственно. Фильм делился на две части: деревня и Ленинград. Но мотивации героев, переезд в город, сам этот деревенский быт были настолько не кинематографичны, что мы решили перенести действие сразу в Ленинград и сделать так, чтобы в первые десять минут произошло первое событие. Сокуров учил нас, что в фильме есть несколько критических точек, и если ты не расставляешь внимательно какие-то события, зрителю начинает становиться скучно. Мы пытались подстроиться под эту схему. Встретились с Тереховым, сидели где-то месяц над поэпизодником, пытались понять, куда какие сцены, выстраивали характеры, потом началась обычная работа над сценарием.

Этот условный язык, на котором говорит Дылда и частично Маша, вы изначально собирались использовать?

Понимаю, что этот язык звучит немного выспренно, но это все от Платонова. Я читаю рецензии, и многие думают, что эта выспренность — вина Терехова. Но нет, моя. Я обожаю Платонова и сокуровский «Одинокий голос человека», потому что это самый близкий к Платонову фильм. Мне хотелось попробовать повторить этот язык: что-то такое невинное, но в этой невинности — какая-то особая сила…

Вы находите очень интересные лица. Расскажите, как вы подходите к поиску актеров и не-актеров? Вот Дылда — актриса?

Да, Ия и Маша актрисы. Насколько я знаю, это их дебют. Да просто… личность. Сокуров всегда учил нас видеть в человеке личность. Для этого он показывал нам концерты Фредди Меркьюри и пытался проанализировать, почему за ним интересно наблюдать. Потому что это свободная личность. Потому что у него такая энергетика и харизма, что глаз не оторвать, и это очень видно на экране.

Зритель должен сам приходить к чему-то, ты должен доверять ему.

Многие думают, что у меня бзик, что я принципиально отказываюсь от известных актеров. На самом деле, я в эти игры не играю, главное — что внутри у человека. Я часто цитирую «Памяти памяти» Марии Степановой, но повторюсь, потому что все время к ней возвращаюсь, очень многие вещи для режиссуры я там для себя почерпнул. В частности, она пишет о том, что травма делает из массового штучное. И эта штучность в человеке очень важна, потому что придает характеру героя многослойность. Герой — это все-таки такая эфемерная сущность на бумаге, и исполнитель привносит что-то свое, уникальное. Если бы роль Ии исполнял другой человек, она была бы совсем иной.

Избежать речевой фальши в современном русском кино — задача из самых сложных, это то, на чем режиссеры спотыкаются прежде всего. Особенно трудно это, если снимаешь про 1945-й. Однако и в «Тесноте», и в «Дылде», несмотря на некоторую искусственность местами, речь все же поразительно органична персонажам и действию. Как вы с этим работаете? Как много внимания этому уделяете?

Речь, безусловно, важна. В некоторых моментах она слишком выспренная все равно, и в «Тесноте» тоже, я знаю. Однако я пытаюсь с этим бороться.

Все очень просто. Мы репетируем, и когда я слышу зашкаливающий пафос, пытаемся поменять что-то, сделать текст органичным исполнителю. Очень сложно добиться этой аутентичности в речи. Я, если честно, не люблю многословное кино. Потому что все слова от головы идут, а мне больше интересна территория чувств, когда какая-то недосказанность есть. Слова ведь многое разжевывают, как будто ты ставишь себя выше зрителя, говоришь, что здесь вот так, а не иначе. Зритель должен сам приходить к чему-то, ты должен доверять ему. Хотя, наверное, именно поэтому я читаю отзывы, что непонятна мотивация героев. Для меня, например, все понятно. Просто если кто-то ее не видит, это еще не значит, что ее там нет. Исходя из личного опыта, мы можем смотреть на одну и ту же ситуацию по-разному, если нам ее не разжевывают. Мне кажется, в этом и заключается прелесть кино.

С помощью цвета люди пытались избежать той серости, той травмированности, что их окружала.

Много ли у вас было таких ситуаций, когда в процессе репетиций или съемок вы понимали, что написанный текст не ложится на исполнителей и от него нужно отказываться?

Да, мы пытались менять, а если не получалось — просто убирали и пытались сыграть это без слов — глазами, взглядом, физикой. Много было такого. Я вам больше скажу, многие диалоги ушли на монтаже. Даже внутри сцен: грубо говоря, если было десять слов, в итоге осталось два-три. Многие вещи на площадке не успеваешь понять, столько всего происходит, и только на монтаже какая-то трезвость приходит.

Насколько страшно вам было заходить на такую сложную историческую территорию?

Очень страшно. Боялся, что ничего нового не скажу, ведь столько всего уже про войну было снято. Но постепенно приходило внутреннее ощущение уверенности, что это какая-то, для меня по крайней мере, важная история. В нашем кино про женщину после войны снято очень мало. Из советского времени первое, что приходит на ум, — «Крылья» Шепитько. Наверное, есть еще. Но, в общем, появилась убеждение, что это кино необходимо. Изначально фильм планировался черно-белым, но изучая дневники, я понял, что с помощью цвета люди пытались избежать той серости, той травмированности, что их окружала. И тогда захотелось привнести цвет.

Мне хотелось, чтобы картинка диссонировала с происходящим.

Это, кстати, частый пункт критики, присутствовавшей и в отношении «Тесноты» — навязчивая цветовая символика. Отчасти это похоже на то, что вы говорите о функции слов в кино: за цветами закрепляются конкретные смыслы и эта цветовая драматургия производит насилие над многозначностью действия, заставляя определенным образом интерпретировать происходящее.

В «Тесноте» концентрация цвета была меньше. В «Дылде» эта цветовая драматургия отчетливее, но я не знаю, мне так интереснее работать, я не хочу, чтобы в кадре был хаос. Иногда полезно не держать все под контролем, но культура изображения какая-то должна быть, на мой взгляд, и мы пытались ее добиться. Может быть, следующий фильм вообще будет другим визуально. Может, в какой-то момент я наиграюсь с этим и пойму, что теперь мне интересна не цветовая драматургия, а, скажем, геометрическая. История диктует свое. Благодаря цвету мне хочется чуть-чуть приподняться над реальностью, перевести историю в другое измерение. Была опасность уйти в очередное авторское кино с ручной камерой, и цвет был для меня побегом от реальности, от излишней аутентичности. Мне хотелось, чтобы картинка диссонировала с происходящим.

Ксения Середа: «Цвет у действительности тоже был, и нам нужно было его найти»

Фильм замечательно снят Ксенией Середой. Вы специально искали оператора-женщину?

Это дело случая. Сначала мы договорились с другим оператором, но у него не получилось, и мы встретились с Ксенией. Тогда я понял, что это правильный выбор, что женский взгляд привнесет в эту историю что-то новое, что она может увидеть то, что не вижу я, передать какую-то особую женскую чувственность, тактильность. В этом плане я к ней прислушивался. У нас был пре-шут, и после двух дней съемок я понял, что абсолютно доверяю этому человеку, его чувству композиции, его чувству ритма, кадра.

Мне неинтересно смотреть на мужчин, из которых прет тестостерон.

Раскадровки у вас не было?

Я не работаю с раскадровкой, потому что не умею рисовать. Это все слишком условно для меня. Мы просто приходим с актерами на локации и начинаем репетировать. У нас есть пре-шут, который идет час пятнадцать, это целый фильм. Мы прогоняли, снимали, искали композиции. Какие-то сцены отличаются от пре-шута в плане пластики. Что-то, что в пре-шуте было раскадровано, мы в итоге сняли долгими планами. Это пришло после репетиций. Я понял, например, что в сцене прихода Маши нельзя дробить ее состояние с помощью монтажа, что здесь важна плавность проживания — так мы постепенно понимаем, что она может что-то знать. До прихода Маши там в основном все динамично, а потом фильм приобретает другое дыхание.

Вы выросли в регионе, который традиционно ассоциируется с патриархальностью и маскулинностью, но уже второй фильм снимаете про женщин. И в «Тесноте», и в «Дылде» мы видим ослабленный мужской мир, в последнем случае он буквально ослаблен войной, потерями среди мужского населения. И в этом мире о себе сильнее заявляют другие законы, альтернативная женская логика и чувственность. Абсолютное большинство существующих фильмов о войне и послевоенном состоянии сняты с мужской позиции и мужской точки зрения.

Это идет не от того, что я считаю мужчин слабее, а женщин сильнее. Мне это интересно, потому что, с одной стороны, до мастерской Сокурова маскулинность во мне была сильнее и отношение к женщинам у меня было другое. Но через литературу, через зарубежную классику, «Мадам Бовари», например, эта оптика поменялась. Я понял, что в любом человеке важны полутона, оттенки женского и мужского. Мне неинтересно смотреть на мужчин, из которых прет тестостерон.

Мне кажется, тут деле еще в том, что маскулинный мир — это пространство штампов, которые мы видели тысячу раз. А феминная сторона это то, что было репрессировано, и там мы можем обнаружить подлинность, какие-то истинные чувства, которые противостоят клише.

Это как-то стратегично звучит, мол, тут меньше всего снято, попробуй пойти туда… Нет, нам даже Сокуров говорил, что мужской характер в кино раскрыть сложнее, чем женский. И, мне кажется, он абсолютно прав. Возможно, это как раз-таки потому, что нам уже много раз показывали клишированный характер и что-то новое привнести тяжело. Но я поставил себе задачу следующий фильм снять про мужчин на Северном Кавказе.

Мне кажется, в кино можно вообще все.

Действие будет происходить в наши дни?

Да, это про современность, я устал от прошлого. Вообще, человек — это терра инкогнита, и женские характеры, и мужские по-своему прекрасны. Я не могу сказать, что я снимаю про женщин, потому что столько лет их, грубо говоря, не замечали в литературе и кино. Скорее, я с помощью этого пытаюсь понять свою юность и проанализировать свои комплексы, потому что большую часть жизни я прожил с матерью, наблюдал за ней, за тем, какие поступки она совершает, чем она их мотивирует. Это какой-то анализ моей жизни с ней. Но я не отдаю себе в этом отчет, скорее, это происходит подсознательно.

Многих — и меня в частности — резанула в «Дылде» сцена со смертью ребенка, показанной в кадре. Дискуссия относительно того, морально ли снимать подобным образом смерть и воздействовать так на эмоции зрителя, идет как минимум с 50-х. Можно вспомнить знаменитую статью Риветта о фильме «Капо» и том, как там показано самоубийство героини. Вам самому это не кажется проблематичным?

Мне кажется, в кино можно вообще все. Норма — это понятие социальное, она не универсальна.

Но я говорю не про норму…

Но вы же следуете тому, что так делать нельзя, потому что это эксплуатация чувств. Значит, для вас есть некая норма того, как делать можно, а как нельзя. Это понятие не универсально. Я говорил об этом в интервью у Дудя по поводу сцены с казнью из «Тесноты», но повторюсь — это прямая диктатура смотрящего, потому что кино оценивается зрителем, исходя из его системы координат. А у каждого она своя.

С одной стороны, да, но с другой — это история, культура, общая система координат, мы все в ней живем и не можем закрывать глаза на все предыдущее наследие, с которым пришли к настоящему моменту. Мы можем пересматривать какие-то вещи, давать другие ответы, но объясняя для себя этот выбор. Вам не кажется, что эту сцену можно было решить по-другому?

Мне кажется, она, насколько это возможно, была сделана деликатно. По вашей логике получается, что румынский фильм «4 месяца, 3 недели и 2 дня» Кристиана Мунджиу, в котором он крупно снимает маленькое тельце выброшенного ребенка, тоже за рамками нормы.

У вас это снято красиво, вы эстетизируете.

А в чем эстетизация?

Цвета, детская рука, через которую все показано одним кадром. Страшные вещи вы снимаете красиво, и не очень понятно, зачем.

Мы не пытались это воспевать и эстетизировать. Я сейчас думаю, как бы еще я мог это снять…

Я боюсь потерять свою самобытность.

Я могу поставить вопрос шире. Не кажется ли вам, что не все обязательно показывать зрителю, что, может быть, что-то нужно оставить за кадром и тогда это может производить более сильный художественный эффект?

Я думаю, все зависит от цели, от фильма. Например, чем для меня ценен «Сын Саула»? Там весь кошмар происходит на заднем плане, просто мелькают какие-то тела. Когда ты фантазируешь этот ужас, он становится намного масштабнее, потому что фантазия может быть намного сильнее прямой фиксации. Но там это фон, а в «Дылде» — центральное событие, которое толкает дальнейшее развитие сюжета. Я не мог его оставить за кадром. Я понимаю суть претензии, но мне не кажется, что мы слишком ушли в сторону поэтики. В моей системе координат казалось, что все сделано адекватно.

Этот вопрос, на мой взгляд, связан еще и с тем, как структурно устроены ваши фильмы. Они четко делятся на эпизоды, каждый из которых отчетливо срежиссирован, определенным образом решен — и в каждом ресурс воздействия использован на максимум. Это касается и общего сценария «Дылды», в котором очень много острых тем сразу: и аборт, и эвтаназия, и однополые отношения…

Там нет однополых отношений.

Мы можем не ставить ярлык ЛГБТ, но отношения между двумя женщинами, в которых есть и любовь, и преданность, имеют место в фильме. Энергетически и эмоционально вы выжимаете зрителя досуха — и в каждой отдельной сцене, и в целом. Зритель проходит через очень многое, ему не дают передохнуть, не хватает воздуха.

Нас учили тому, что в истории одно должно цепляться за другое и мы должны идти вперед. Надо взять зрителя за шкирку и не отпускать его. Воздух должен быть, но чтобы вдохнуть и двигаться дальше, вздохнуть — и дальше. Это эстафета вместе с героями. И мне хочется, чтобы зритель бежал вместе с нами, а не впереди или позади. А воздух позволяет герою оторваться. Мне кажется, все должны быть равны в этом забеге. Мы переживаем острее, когда мы вместе с героями, а не когда смотрим на расстоянии. Мы становимся соучастниками, а не свидетелями. Есть сцены, где мы не имеем права вторгаться, это настолько эмоционально острый пик, что надо держаться на общем плане. Но в целом мне хочется быть вместе с ними, не смотреть на их страдания, а сострадать вместе с ними. Наверное, поэтому так.

Я стараюсь строить историю так, чтобы зритель не опережал события, чтобы мы были на одной линии с героями.

«Теснота» покорила практически всех без исключения — и здесь, и за рубежом. Во многом, мне кажется, благодаря своей искренности и, может, даже несовершенности. От второго фильма есть ощущение, что он разросся мышцами, реквизитом, деньгами, статусом и получился во многом сложнее и интереснее, но что-то как будто из него ушло. Нет ли у вас страха потерять что-то в результате такого головокружительного успеха? И что Каннский мир может вас немного отформатировать под себя?

Мне кажется, эта разница связана не с Каннами, а с попыткой с уважением отнестись к тому времени. С попыткой отдать дань людям, городу, и в этой скрупулезности, возможно, была какая-то схематичность. В «Тесноте» я был ближе к происходящему, это была моя территория и я как-то развязнее себя чувствовал. Но вообще страх, конечно, есть — я боюсь потерять свою самобытность. От этого я не кидаюсь на всякие предложения оттуда.

В «Дылде» очень много неожиданных сюжетных поворотов. Насколько важно зрителю оставаться в неведении? Насколько спойлеры способны испортить эффект от фильма?

Максимально, насколько возможно испортить, они испортят. Я стараюсь строить историю так, чтобы зритель не опережал события, чтобы мы были на одной линии с героями. А эти спойлеры позволяют стоять уже где-то на финише и наблюдать оттуда. Я очень расстраиваюсь, когда читаю рецензии со спойлерами. И это делает не только российская пресса, но и, например, Variety или IndieWire. Неприятно. Ты два с половиной года что-то делаешь, придумываешь какие-то ходы, а в итоге зритель читает статью за пять минут и приходит с пониманием, что сейчас будет происходить. Он приходит с чувством собственного превосходства, потому что он про героев знает больше, чем сами они, и это позиция нечестная по отношению к фильму.

На какой стадии находится работа над вашим новым фильмом?

Пока ни на какой, я ищу вдохновение. Если бы параллельно с «Дылдой» я начал работать над следующим замыслом, это было бы несправедливо — сначала надо отдаться одной картине, а потом уже думать над другой. Пока конкретных идей никаких нет. Знаю только, что действие будет происходить на Кавказе и в наше время. Есть то, что первым приходит на ум, но это все поверхностно и как-то ожидаемо. Хочется что-то другое сказать.

Читайте также

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым

-

«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер

-

«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой