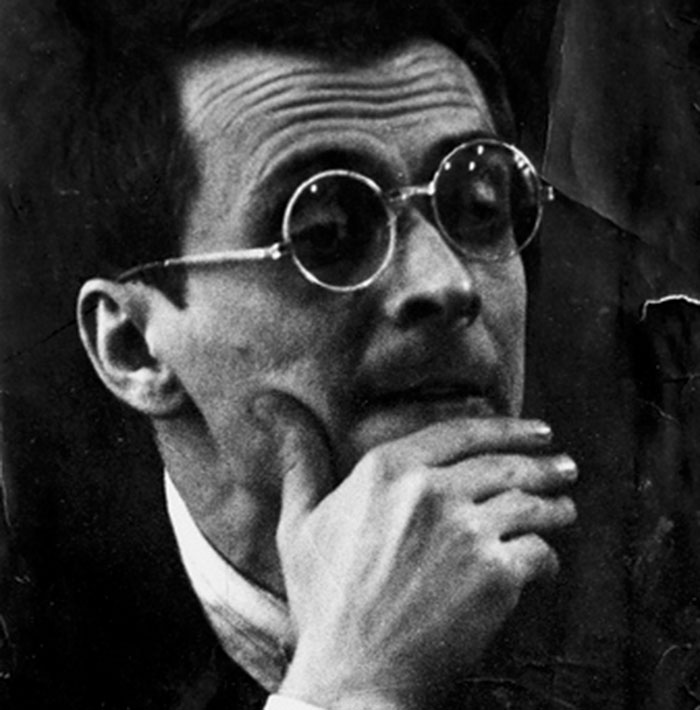

Сергею Добротворскому — 60

Осень 1997

Михаил Брашинский

Я бы так хотел написать о нем. О нас, о том, как все было. Как мы не дружили вначале. Как долго кружили друг против друга на лестничных площадках Исаакиевской. Как мне было тяжко однажды, а он был единственным, кто оказался рядом. Как искали тару у Приморской — пиво было только в розлив, а всухую о главном кто ж разговаривает.

О том, как снимались в «параллельном видео» у Вадика Драпкина и, по указанию режиссера, носились с палками друг за другом по какому‑то тоннелю под Московским шоссе. Я, кажется, играл Пушкина, а он, значит, Дантеса. О поездке в Калининград — вправлять че‑паевские идеи в массы. Как поставили весь Калининград «на уши» (его выражение) и гоняли в дискотеке Юфу под «Бони М». Как там было ветрено и счастливо.

О том, как с приятелем тащили его к зубному напротив «Искусства кино» — с тех пор он Москву особенно недолюбливал. Как встретились впервые после трехлетней разлуки, и от схлестнувшихся наших комплексов искры летели по всему необъятному нью‑йоркскому аэропорту. Как в самом центре Бродвея на нас напал какой‑то подонок, и как по‑че‑паевски мы от него отбились.

О том, как мы, наверное, ни разу в жизни не обратились друг к другу по имени.

Я бы так хотел написать о каждом фильме, посмотренном вместе (чуть ли не больше было тех, с которых вместе линяли), и о каждом фильме, который после его пересказа, казалось, будто посмотрели вдвоем (по профессии и призванию наблюдатель, он с ранних лет до конца вел дневник — не прожитого, а виденного).

О том, как его нет, и я почему‑то не могу заставить себя пойти в кино.

Любовь Аркус

К немыслимой по объему библиографии следовало бы добавить, что среди публикаций нет почти ни одного самоповтора, и без «почти» — ни одного текста, написанного без мучений. Ни‑ког‑да не халтурил, спуску себе не давал. Слова складывал мучительно, а тексты получались легкими и воздушными. Предмет обдумывал неторопливо и окаянно, с ему только присущим сочетанием страсти и хладнокровия — посреди огромной страны, сотрясаемой безумием войн и кризисов.

Он доказал невозможное — что слово «вечность» можно складывать из льдинок, сохранив горячее сердце. А льдинки мешать при этом с любым другим подручным материалом.

Его взвинченность, его любовь к героям, влюбленным в обреченность или отдавших ей предпочтение перед нормой жизни. Он был заворожен временами, пускавшими пулю в спину своих героев, и был очарован героями, которые не прятались, не уворачивались от этих пуль… Однако правда также и в том, что он, домосед и консерватор во всем — от верности старым привязанностям до скрупулезного ежедневного исполнения обязанностей и долгов — изо всех сил стремился к норме. Его ли вина была в том, что время, сужденное ему, норму отрицало, именно ее‑то делало самым недоступным изо всех благ и спрашивало за нее такую цену, которую он не мог, ну никак не мог заплатить…

Сказать, что он не справился с жизнью в этом времени — было бы неправдой. Сказать, что не захотел справляться из принципа — тоже не так. Шел — сколько мог. Платил несущественными для себя монетами — здоровьем, физическими силами. Неразменные золотые никогда не тронул.

Подпольщик, петербургский профессор, богема, безупречный стилист, газетный писака, настоящий мужчина, красивый мальчик, гений концепта, певчая птичка, ломовая лошадь, лучший в мире собутыльник, верный боевой товарищ, ученый коллега, дружок закадычный, больной ребенок. Перечисление можно длить бесконечно, но оно не помощник.

Михаил Трофименков

Когда уходит человек, которого знал тринадцать лет, город покрывается невидимой сеткой координат. Оказывается, что почти каждый угол связан с какой‑то общей чушью. Крыша дома на Наличной, и угол на Восстания, где нас всех чуть не замели менты в день смерти маршала Устинова, и Кирочная, где он подзуживал нас, своих актеров, отбить от комендантского патруля солдатика в «самоходке».

Тогда мы все ходили по городу вместе, чуть ли не круглыми сутками, и ему было необходимо именно такое, общее движение. Движение и с большой, и с маленькой буквы. Такая потребность в людях и есть, наверное, предельный индивидуализм. Впрочем, люди никогда никого не могут «уберечь» — ненавижу это слово. Теперь все движутся сами по себе, назначая встречи в каких‑то людных местах, и смотрят при этом на часы — так жить просто неинтересно. А ему очень хотелось, чтобы было интересно. Ему не хотелось бы, чтоб о нем говорили «критик» или «сценарист», или «поэт». Когда я в юности спрашивал его о ком‑то, обратившем на себя мое внимание, он делал загадочное лицо и говорил: «Это такой человек». Загадок не осталось — и стало можно не жить.

Дмитрий Савельев

Странно мне сейчас подыскивать и приноравливать друг к другу слова, приличествующие черному случаю, в котором почти не было случайности. Странно потому еще, что сам Сережа был человеком слова: в житейски‑мужском и литературно‑эстетическом смысле. Слов на ветер не бросал.

От огромного маленького Сережи Добротворского нешуточно било током, это правда. Не думаю, что он устанавливал дистанцию для слишком прытких. Ему не надо было набивать себе цену, потому что он ее знал, и другие были осведомлены. Он был чужд картонного пафоса по отношению к собственной персоне: достаточно было незаемного пафоса фамилии, которая была дана ему от рождения — да и то критические шалости он норовил подписать то Ольгой Лепестковой, то Сергеем Карениным. Он не защищался электрическими разрядами в жизненном пространстве вокруг себя, а сам сгорал от этих чудовищных ампер. Полтора года назад маленькая компания, и я в том числе, делала телесюжет про козинцевского Гамлета. При окончательном монтаже фрагментик с монологом Сережи выпал. Он почему‑то заметно нервничал в кадре, прятал глаза от камеры, сам прятался за чужие слова. Я не понимал, почему. Просто он уже обдумал для себя тот самый вопрос и выбрал тот самый ответ.

Ирина Тарханова

Впервые с уходом Сережи я ощутила, что компания, сообщество — это единый организм, одно существо, в котором кто‑то душа, кто‑то мозги, кто‑то глаза, кто‑то уши, а кто‑то — нерв. Больше говорить не о чем, да и не хочется — тем более, что из‑за отсутствия теперь этого нерва говорить трудно и почти невозможно.

Нина Рабинянц

Среди студентов театроведческого курса, где я была куратором и вела семинар по театральной критике, Сережа Добротворский был самым юным и любимым. С виду — мальчишечка‑школьник. Невысокий, голубоглазый, светленький. С ясным, порой озорным взглядом. Но уже тогда — духовная зрелость, немалая эрудиция. Небанальность четких суждений. Независимость без намека на фрондерскую позу или вызывающее самоутверждение, без претензии на исключительность.

У меня с ним не было проблем. Но немыслимого труда стоило убедить начальство, что Сережа Добротворский будет писать диплом об Анджее Вайде (имя тогда, в начале 70‑х, почти не произносимое!).

В противном случае он бы отказался от защиты диплома.

Леонид Попов

«Всякий интеллигентный человек, — говорил Сергей Николаевич с важной миной во время застольных посиделок, — хоть раз в жизни поступал в театральный институт». — «А некоторые даже поступили», — неизменно вставлял я, и на моем челе проступала гордость причастности к тому же сообществу, к коему принадлежал и Мэтр. «А некоторые даже окончили», — завершал Добротворский тираду, гордо подняв палец, и я утихал: учился я пока еще всего лишь на втором курсе. Оба мы при этом, приосанившись, взирали на третьего участника застолий — М. С. Трофименкова, друга детства и — с некоторых пор — партнера по сцене в студии у Добротворского.

Трофим, студент Университета, понуро кивал головой: да, мол, не всем‑де дано… Это была одна из многочисленных реприз, разыгрываемых в нашей дружеской компании подобно итальянским лацци: по строго соблюдаемой канве сценария, с допускаемыми импровизациями. Бесконечной чередой перемешивающихся и переплавляющихся воедино репетиций, попоек, подпольных концертов, философических бесед и юношеского трепа был наполнен год. Он и был моим настоящим университетом, параллельная же учеба на театроведческом факультете — приложением к нему.

Андрей Плахов

Он больше всего боялся «коснуться потолка». Некоторые думают, что газетная поденщина мешала его амбициозным замыслам. Да, разумеется, но замыслы эти — не в сфере «высокой науки» (в которой ему ничего не стоило преуспеть), а как раз наоборот — в презренных «низких жанрах», которые он ценил и в кино, и в кинокритике. Он с упоением читал новорожденный российский pulp в карманных переплетах, писал сценарии малобюджетных триллеров и гордился тем, что печатается в журнале «ОМ».

Все знают, что он никому не завидовал и ни о ком не говорил плохо, словно не замечая человеческого дерьма. Насколько мне известно, он — величайшая редкость для хорошего критика — никогда ни с кем не конфликтовал. Во всяком случае, до последнего момента, когда это становилось уже неизбежным, когда было затронуто чувство долга и чести. Но и в этой экстремальной ситуации вел себя в высшей степени благородно.

Зара Абдуллаева

Сережа хотел написать статью в следующий номер «Сеанса» под названием «Конец прекрасной эпохи». Не знаю, закавычил бы он эти слова или же взял их как эмблему расхожего мирочувствия, которое каждый переживает на свой лад. Без сочувствия чужому настрою — определиться бы со своим. А на это требуются время и сосредоточенность, которую текущее время обычно растрачивает. Зато провокации времени, связанные, в частности, с «концом» (или началом), «прекрасным» и «эпохой», смущают наши умы и взывают к немедленному (хотя неокончательному) ответу, а не к долгому (хотя и несозерцательному) думанью.

«Конец прекрасной эпохи» начинается стихотворением «Второе Рождество на берегу…». В нем есть такие строчки: «Грядущее настало, и оно переносимо…». Переносимо. И это только начало. Сережа говорил: «Не пиши сейчас про Бродского. Надо было либо раньше, либо потом, потом…». Ну конечно, ежилась я: Бродского «хором не спеть»… Про Сережу писать не надо. Потому что слова вылетают как‑то сверхъестественно легко. Все, что о нем пишется, — правда. А значит — несправедливо. Представить в реальности, что уже не случится с ним выпить, прогуливаться, спорить или радоваться, что в Петербурге остались его адреса, «по которым найду мертвецов голоса», нельзя. Непереносимо. Все прочее — литература.

Евгений Юфит

Когда мы работали в Америке над проектом «Некрореализм: шок‑терапия новой культуры», я жил с Сергеем в одном доме. Как‑то вышли на улицу покурить. Я приставал к нему с расспросами по поводу монтажа выставки. Он замолчал, потом сказал: «Брось ты все это, жизнь такая короткая, пойдем лучше пить пиво».

Константин Мурзенко

Когда он объяснял людям что‑то — он больше задавал вопросы, чем произносил собственные тезисы.

Рассказывать одну и ту же историю, не установив в ней всякий раз новую систему связей — ему было скучно.

Он очень ценил выдержанность стиля. Особенно в дворовых песнях и интерьерах дешевых кафе.

Подголовник автомобильного кресла он легко, впроброс, мог назвать подзатыльником, сам этого просто не заметив.

Свою собаку, бледного, несмотря на густую черноту, неврастеника ньюфаундленда — однажды ночью с целью поднятия в нем боевого духа произвел в звание старшего матроса‑моториста.

Для серьезного интеллектуала он был невероятно живым. Для живого человека — он был очень умным.

Ему удавалось успешно сопротивляться бесконечной заструктурированности века, при этом не распуская в себе ни варвара, ни потребителя даже в бытовых мелочах.

Именно это и обеспечивало ему некое обаяние канатоходца в повседневной жизни.

Олег Ковалов

Я познакомился с ним в такой же прекрасный сырой, облачный и краткий день то ли ранней весны, то ли поздней осени конца 80‑х. Ростки «андеграунда» пробивались наружу, и вот в Доме культуры ЛОМО молодые авангардисты показывали свою кинопрограмму. Даже я, поклонник раннего Бунюэля, был шокирован увиденным и уже на улице все пыхтел, как чайник, — пока рядом не раздалось укоризненное: «А я ведь слышал в „Спартаке“ ваши лекции о Фассбиндере…». С небес сеялась морось, из‑под края вязаной шапочки смотрели упрямые светлые глаза, а в тоне прорвалась такая детская уязвленность, что оставалось лишь заткнуться со своим менторством. Сразу стало ясно, кто из нас прав, — и не потому, что нервный нахохлившийся парень тут же изумил меня, с ходу выдав тираду, в которой только что мелькавшее на экране узкопленочное безобразие подверглось изящнейшему анализу, оснащенному академичными терминами и ступенчатой периодизацией, — а потому, что зябко жмущийся на сыром ветру эрудит был явно из того легкого благословенного племени, люди которого как‑то особенно заметно прорежают собой в романтичные времена уличные толпы.

Быстрый взгляд глаза в глаза в вагоне метро или после киносеанса — и разговор завязывался с полуслова, словно был прерван лишь вчера. На просьбы, от житейских до самых экстравагантных, — они резонировали чутко, бескорыстно и безотказно.

В ладонь совалась спасительная десятка и, просто роняя: «Что вы, у нас же должно быть братство нищих», — даритель растворялся в толпе Невского, и помню, с каким куражом курехинские ребята вдохновенно барабанили по клавишам расстроенного рояля кинотеатра «Спартак», «озвучивая» фильм «Кабинет доктора Калигари».

Весна 2016

Станислав Зельвенский

Добротворский одним из первых заговорил о кино по‑русски: не мертвым академическим языком (которым, безусловно, владел), а живым, ярким, человеческим. Адекватным речи самого кинематографа. Порой — отстраненно лекторским, иногда — почти разговорным (стоит ли одинаково писать о Сокурове и Тарантино?), но неизменно стилистически безупречным. Тексты Добротворского можно перечитывать бесконечно — редчайшая характеристика для газетно‑журнальной критики и очевидное свидетельство того, что это уже не только критика, но и литература. Литература малой, предельно концентрированной, но оттого не менее требовательной формы. Ведь любой регулярно пишущий человек знает, что рассказать о чем‑то на одной странице бывает куда сложнее, чем на десяти.

Василий Степанов

Для меня Добротворский возник внезапно — как слон в темной комнате — уже в начале нового тысячелетия, выплыл словно айсберг к «Титанику» внушительным черно‑белым томом, который надолго нарушил мое плановое хозяйство: поездки в видеопрокат стали регулярно угрожать скудному студенческому бюджету и сну. Я не успевал смотреть взятые фильмы, на ночь подключал новый магнитофон к старому, чтобы скопировать полдюжины затертых вэхаэсок, взятых согласно очередной порции прочитанного. Стихийный и необразованный любитель движущихся картинок, я никогда не брался за учебники по истории кино, но тут получил нечто большее, чем просто учебник, говорящий о кино как о череде стилей и авторов. Эта книга пренебрегала временем и линейностью, каким‑то необъяснимым образом вбирая в себя все, что я называл словом «кино»; она расширяла и объясняла пространство фильмов, словно пружиня в каждом своем предложении и слове. Пластика языка, естественная органика точно выбранного слова наделяли каждое высказывание Добротворского магией неопровержимости. Еще сильней завораживал охват: от Абеля Феррары до некрореалистов, от Сокурова до Тарантино. Без вкусовщины, без яростного упоения личными guilty pleasures, без поджатой губы или наигранного омерзения.

Только вовлеченность и точность, искренность и доступность. Разве можно писать по‑другому? Разве нужно? Добротворский, действительно, не был моим учителем, не мог им быть. Но стал чем‑то большим — недостижимой указующей точкой где‑то там, где быть нельзя.

Василий Корецкий

Он вскользь вбросил в киновокабуляр «визуальный код» — имея в виду особую иероглифику жестов и монтажных сочетаний, создающую отдельный от саундтрека язык экранного нарратива. Он реабилитировал Гайдая (уравняв его с Хичкоком!) и обратил в свою веру творческий коллектив журнала «Афиша». Он, до всякого Эльзессера и медиа‑археологии, — и тоже вскользь — обращал внимание студентов на субъективность, относительность и мифологическую, предельно необъективную изустность самой официальной истории кино. И — что меня всегда ужасало и восхищало — свои тексты и лекции (во время которых он даже не показывал — а рисовал мизанцены на доске!) Добротворский написал в эпоху без интернета, без торрентов, смотря, как я понимаю, фильмы на редких фестивалях, ретроспективах, во время заграничных поездок, а большей частью — на ужасном VHS. То есть буквально на ощупь.

Лилия Шитенбург

«Немецкий военный мундир, — щурился Сергей Николаевич, снайперски прицеливаясь в наиболее уязвимую часть преимущественно девчоночьей аудитории, — делает мужчину мужчиной, а женщину… (саспенс) особенно женщиной». (Это о «Ночном портье».)

Мы были чертовски благодарны ему — за стиль в том числе. В текстах этот стиль сохранился. Четкая, кристально ясная суховатая структура фраз, отточенность формулировок, чисто мужская несентиментальность и романтический эффект внезапно коротких, как одиночный выстрел, предложений вовсе не исключают, более того — прямо провоцируют автора на откровенно иронические забавы на уровне неожиданно контрастной лексики, «постмодернистски» обыгранной насмешливой цитаты и т. п. Строго научный заголовок.

«Фильм „Чапаев“: опыт структурирования тотального реализма» соседствует с не менее научным «Дебил как медиум». Добротворский в обоих случаях серьезен и в обоих случаях — играет.

«Источник невозможного» — книга, которую не увидит ее автор. Книга, которая есть у нас. Алмаз, блеснувший из‑под пепла. Полет мальтийского сокола.

Алексей Гусев

По его статьям можно учиться многому. Умению сопрягать тексты, дабы оттенять различия в контекстах, и наоборот. Спокойствию тона, в котором ни педантичной холодности, ни деланной задушевности, лишь мерное продвижение мысли, уверенно, без единого взвизга, вписывающееся в самые крутые виражи, уготованные материалом или концепцией. Неизменно невидной — за плавностью повествования — композиции целого. Благородному презрению к «живописной» избыточности эпитетов — глаголами или, пуще того, существительными он крепил сухую оснастку формулировки там, где прилагательные ее бы только разжижили. Блесткам штучных слов, группирующих вокруг себя неброскую фразу (от таких оборотов, как «выкусывание цитат из фильма», и у опытного критика голова кругом пойдет). Наконец, стремительно устаревавшему в его время и вопиюще немодному ныне искусству видеть форму и смысл не порознь, но в процессе их взаимного порождения: говорить о раскадровке там, где иные наслаждались атмосферой, и прозревать архетипы там, где иные отдавались ритму.

И все же главное в кинокритике Сергее Добротворском — то, на чем стоит расти и чем важно заражаться всем идущим вослед, — его пытливость; взгляда ли, мысли ли, — не различить. Он знал толк в очаровании стройных концепций — и потому никогда не позволял себе очаровываться концепциями собственными, зная: если все сошлось, если вывод удобен и масштабен, — значит, что‑то упущено. Деталь, кадр, склейка, какой‑нибудь выбивающийся, выпирающий казус. За его маниакальной въедливостью стояла не смертоносная тоска по полноте перечня, столь свойственная его современникам‑постмодернистам, но искренняя влюбленность в полноту фильмического бытия, несводимого к схеме. Погружаясь в фильм, он был разом и осторожен, и отважен, словно чуткий любовник на первом свидании; да ведь это и было свидание. Стенограммы его лекции, особенно не правленные, полны оговорок: «насколько мне известно», «из того, что я знаю», — сколь бы ни были основательны и блестящи его доводы и выводы, будь то об истории кино или об актуальном кинопроцессе, он всегда оставлял неведомому возможность переиграть его и нимало о том не жалел — напротив, лелеял и ценил превыше всего. Ибо в этой возможности для него была та волшебная непредсказуемость искусства, без которой оно — лишь угрюмая метафизика. Даже в его излюбленной фразе «не больше, но и не меньше» сквозит та же вкрадчивость речи влюбленного: снайперски выражая мысль словом, он, кажется, не верил в саму критическую (и тем более историческую) мысль как стрельбу на поражение — только как в бесконечно сходящуюся цепочку пределов, меж которых мерцает точная истина.

Антон Долин

Список критических статей, написанных по случаю (или информационному поводу), — жанр заведомо уязвимый: ушедший контекст не восстановить, неизбежных неточностей не оправдать. Однако случай Сергея Добротворского особый. Если бы он не ушел из жизни так несправедливо рано, то, несомненно, написал бы книгу, и не одну. В его разножанровых текстах ощущается единство даже не эстетики, идеологии или концепции, но взгляда — внимательно‑ироничного, увлеченного и пристрастного, не только обозревающего кинематограф с безопасного расстояния, но способного его сформировать. Название посмертного сборника «Кино на ощупь», впрочем, намекает не на зрение, а на тактильное восприятие. Пусть так: тогда Добротворский — не заблудившийся в темноте странник, но скульптор, создающий свое творение наугад.

Андрей Карташов

Удивительно не только то, что тексты Сергея Добротворского не устаревают, как обычно это случается за двадцать лет с тем, что печатают в периодике, но и то, что они сейчас кажутся невозможными. Слом канонов, который случился в Перестройку и после, вынес на гребень волны тех, кто мыслил парадоксально; в другие времена успех приходит к тем, кто развивает уже намеченную генеральную линию общественного мнения (что, конечно, тоже важная работа, но образ ее не столь романтичен). Простой пример — знаменитый текст о Гайдае и Хичкоке: сейчас серьезный анализ работ советского комедиографа вряд ли кто‑то взялся бы писать (за редкими, наверное, исключениями), потому что изучать такое кино, прочно ассоциируемое с праздничными эфирами федерального телевидения, не принято. Логики в этом мало, тем более что киноведческому тексту о Джерри Льюисе, двоюродном американском брате Гайдая, или Фрэнке Капре (довольно близкий аналог Рязанова) не удивился бы никто.

Историческая ситуация в стране тогда совпала с международной культурной ситуацией наступившего постмодернизма. Сам термин только вошел в русский язык, и в словаре Добротворского он — один из самых частотных: при последовательном чтении его текстов все время натыкаешься на одни и те же ключевые слова и имена, которые для автора были узловыми точками, постоянными предметами рефлексии. Сейчас бы их назвали тэгами — постмодернистское понятие: эта модель культуры победила, и модернизм изжит если не полностью, то во всяком случае окончательно. Даже нынешний отечественный ренессанс вертикальных ценностей (семья, армия, религия) не назовешь шагом назад — не зря его так часто сравнивают с романами постмодерниста Сорокина. Будучи критиком постмодернизма, Добротворский рано его осмыслил: к примеру, он несколько раз возвращается к эпизоду из истории кино, когда Жорж Мельес поставил фильм о коронации Эдуарда VII еще до того, как эта коронация состоялась. Для него этот сюжет — предвосхищение той ситуации, в которой реальность формируется медиа, а не наоборот, и в XXI веке это стало уже очевидно всем. В самой его практике тоже много черт новой эпохи, как принцип nobrow, который привел его к созданию парадоксального пантеона: многобожие сменило монотеизм. Или же искренность в сочетании с иронией: когда Добротворский пишет о «Чапаеве» — еще один из этих тэгов, — то иногда бывает сложно понять, чего в этом больше, подлинной любви к герою советской мифологии или игры. Или, наконец, его сочетание в собственной деятельности нескольких амплуа — киноведа с академическими публикациями, газетного критика и практика параллельного кино.

Алексей Артамонов

Он был нарушителем конвенций, что сам выделял как основополагающий принцип любого авангарда, и, не желая того, создал канон, совпавший с запросами времени — соответствовать которому, правда, мало кому удается. Академическое киноведение, переведенное на язык литературы, у Добротворского чуть ли не впервые заговорило по‑человечески, а в публицистику ему удавалось привнести содержательность и стройность мысли, которым мог бы позавидовать автор иного научного издания. Но даже в самых серьезных его работах чувствуются неиссякаемое чувство юмора и внутренняя свобода. Поэтому, наверное, с его текстов не нужно стряхивать пыль — они живее всех живых. Секрет Добротворского и его неугасающей притягательности однозначно лежит в поле языка, на ощупь отыскивающего кинематографическую специфику своего предмета и находящего адекватную форму для ее передачи. Двигатель его концептуальных построений и парадоксальных сближений — не пресловутая постмодернистская ирония, а пульсирующий ум, находящий афористичные формулировки и остроумные сравнения.

Читайте также

-

Уроки радости и боли Динары Асановой — О выставке в Доме культуры «ГЭС-2»

-

Как сберечь — нет ли средства, нет ли, нет ли, есть ли...

-

Синефильская Россия — Десятка лучших в моменте

-

«Учиться воздуху» — О последней мастерской Сергея Соловьева

-

Кукарача-синефилия — Советы музыкального подполья

-

Не время для... — 2023 в российском кино