«Стаканчик должен быть полон, причем кипятка» — Станислав Фомичев и Анна Далингер про «Угол наклона»

На петербургском эхе «Духа огня» показан «Угол наклона» (Lurch) — эта дипломная работа Станислава Фомичева и Анны Далингер из МШНК получила на фестивале приз «Серебряная тайга» и была единственным отечественным фильмом международного конкурса. О «монтаже метаморфоз», скрещении Фейада с Брессоном, городских симфониях и учебе у Алексея Гусева с авторами фильма поговорила Алина Рослякова.

Режиссерский дуэт — явление редкое. Как вы нашли друг друга?

Станислав Фомичев: Мы познакомились в Московской школе нового кино, в лаборатории Фреда Келемена. Аня на курс старше училась, а я поступил позже, во время пандемии. Тогда все перешли в «зум», и наши группы стали пересекаться на общих лекциях. Аня увидела, что на занятиях я всё время вопросы задаю, всё пытаюсь что-то выяснить, и мы начали общаться. Потом присылали друг другу… точнее, я присылал Ане свои учебные работы. Она смотрела их и разносила в пух и прах. Говорила: «Что-то есть, конечно, но вообще полная чушь».

Анна Далингер: У каждого из нас есть индивидуальность, которую необходимо иногда притушить другой индивидуальностью. Так лучше для фильма. Тандем уравновешивает.

С.Ф.: Децентрализует.

А.Д.: Децентрализует, да. Мы против централизации.

Кем же вы были, пока гуляли сами по себе?

С.Ф.: Я мечтал поступить на актерский. Но это плохая карьера, и родители так сказали: «Не надо ее преследовать». А учителя сказали так: «Не надо тебе сдавать литературу, не порть нам отчетность». Так что я поступил в Университет печати. Изучал программирование, работу с медиа. Занимался цифровой версткой, фотошопом, веб-дизайном, мультипликацией. Но по специальности толком не работал, меня все еще тянуло в актерство. Я отучился, отслужил, после службы вернулся в Москву, ходил в разные кружки, а потом за три года все-таки поступил в ГИТИС. Еще через полгода понял, что задачу выполнил, но больше уже ничему здесь не научусь. Решил попробовать себя в режиссуре, но не в театре, а в кино.

Чтобы придавить свою индивидуальность, нужно ее в себе нащупать

А.Д.: Я закончила ГУУ [Государственный университет управления], по первой профессии я прокурор. Пока училась, все четыре года подавалась во МХАТ, и сразу после выпуска поступила к Константину Райкину. В довольно зрелом возрасте для актрисы, в 22 года. Сейчас я служу в Электротеатре. Но Райкин всегда говорил, что у меня режиссерские мозги. На первом курсе зверюшек я показывала плохо, зато этюды сразу ставила отлично.

То есть вы оба по духу актеры. Причем театральные. И один сначала сыграл программиста, а другая — вообще прокурора. Но почему идея режиссировать привела вас обоих к кино?

А.Д.: Когда смотришь на человека, в него за три секунды не вкопаешься, психологию до самого зерна не разроешь. Но если ты вдруг поймал правильный жест — то оп! — все заработало. Значит, нужно разъять человека (или мир) на части, убрать лишнее, вычленить нужное и пересобрать… О, эврика! Это же кино.

С.Ф.: Меня тоже интересовал монтаж. Хотя до киношколы я видел, в основном, одни боевики, хиты из детства. У Дмитрия Мамулии был список фильмов эдак из ста двадцати, и перед поступлением я месяца три-четыре смотрел их, по два фильма в день, каждый день. Во время обучения мне это помогло. Но меня всегда интересовало устройство любого фильма. Если он устроен правильно, то почему.

Мы за одно и то же дело, но по-разному смотрим

В Школе нового кино ответили на ваши вопросы? Научили пересобирать мир?

А.Д.: Для начала, Школа дала возможность творить. Я поступила до карантина, и первое время мы с Фредом виделись вживую. Он приезжал, помогал на площадке, когда я снимала этюды. Фред поощряет любую индивидуальность. Цвети, любой цветочек, чего ты хочешь, то уже и хорошо, делай, как нравится. В театральном тоже говорили: чтобы что-то сжать, надо, чтобы было, что сжимать. Чтобы придавить свою индивидуальность, нужно ее в себе нащупать. Ты должен, как ребенок, потрогать книжку, погрызть. А на втором году обучения я поняла, что есть человек, который теперь научит меня читать. Алексей Викторович Гусев.

С.Ф.: «…и вот мы встретились с Алексеем Викторовичем, и я вмиг узнала, вся обомлела… в общем, поняла, что он тот самый, единственный».

А.Д.: Для нашего дуэта он стал третейским судьей. Или арбитром. По крайней мере, камертоном.

Фред призывал вас взрасти, как цветочки. Алексей Викторович начал вас подрезать…

А.Д.: И пропалывать.

…и в какой момент вы решили, что вам лучше объединиться?

А.Д.: После лекций Алексея Викторовича по монтажу. Они нас смонтировали.

С.Ф.: Точнее, когда Аня уже приступила к съемкам фильма. Она снимала открывающий кадр, с проезжающей колонной военной техники. Самый сложный.

Я возвращалась, отсматривала и говорила: простите, дорогие, придется переснять

А.Д.: У нас было всего две попытки.

С.Ф.: Сложная партитура. Нужно было, отъезжая, закрыть в ровном темпе занавески, впустить в кадр актрису. Мы же ничего подобного до того вообще не снимали. А тут сразу dolly [операторская тележка на рельсах — примеч. ред.], и какая-то огромная камера, и шесть человек ассистентов, таких же студентов, и я тоже там был, среди них. На съемках мы общались, я что-то советовал… ну и досоветовался. В итоге Аня сказала: «Давай снимем это вдвоем».

А.Д.: Стало очевидно, что куда лучше сделать один полный метр, чем два коротких. И что если мы объединим наши усилия и капиталы, то, может, получится сотворить что-нибудь стоящее. А дальше — дальше мы уже всё придумывали вместе.

Сложно работать в тандеме?

А.Д.: На двоих у нас намного больше энергии, чем когда мы поодиночке. Если кто-то не справляется с ситуацией, ее подхватывает другой. Это ускоряет процесс. Быстро, экономично, эффективно.

С.Ф.: Иногда казалось, что мы не вытянем. Но мы справились. У меня прежде был опыт работы в тандеме, но там мы все время скатывались в конкуренцию. А с Аней мы не конкурируем, мы выступаем как…

А.Д.: Союзники.

С.Ф.: Скорее, лидеры двух партий. Мы за одно и то же дело, но по-разному смотрим.

Короткий метр — стихотворение или новелла. А мы хотели роман

А.Д.: Сейчас нам уже даже сложно представить себя «самостоятельными единицами». Конструкция сложилась устойчивая.

Но какое-то разделение все-таки есть? Кто у вас за что отвечает?

А.Д.: У каждого свои скиллы. У меня — актерские, у Стаса — технические. Он больше дружит с монтажом, у меня цепкий глаз. Алексей Викторович говорит: «Прием — это то, что можно своровать». А я же по первому образованию уголовных дел мастер… Может быть, я больше беру на себя работу с актерами. Потому что актер — единственный человек, которому тяжело, если мы вдвоем начнем его «режиссировать». Хотя были моменты, когда, например, Эля [Марисель Темпло, исполнительница главной роли] от меня уже уставала. Тогда я отходила в сторону, и подходил Стас. Это освежает.

С.Ф.: Монтировал руками я, но монтажом как предметом мы занимались вместе. Нет ни одной склейки, которая устроила меня, но не устроила Аню, и наоборот.

А.Д.: Иногда я была в отъезде, и ребята снимали без меня. Я возвращалась, отсматривала и говорила: простите, дорогие, придется переснять. Требовалось много времени, чтобы попадать в десятку.

С.Ф.: Но в плане режиссуры у нас полная горизонталь.

А.Д.: Да-да, мы за горизонталь.

Раз у вас такая чудная горизонталь, давайте поговорим про «Угол наклона». Как возник такой сюжет — о филиппинке в Москве, нянечке и домработнице, которая всего-навсего падает, протирая пыль с люстры, и постепенно вокруг нее расшатывается мир?

А.Д.: Он возник из этюда, который я делала по монтажному методу [Луи] Фейада. На занятиях с Алексеем Викторовичем мы посмотрели «Вампиров», «Жюдекса», и я поняла, что у меня есть тяга к «монтажу метаморфоз». В этюде я пыталась вывести внутренний мир героини во внешний в виде машинки. Сначала героиня убиралась на балконе, потом садилась и задумчиво катала машинку. Весь этюд.

Вырабатывали некий скрытый закон мира

С.Ф.: Вот бы после какого-нибудь показа запустить этот этюд. Совершенно сюрреалистичное ощущение. Это выглядит, как укороченная китайская копия этого же фильма.

А.Д.: Снятая на телефон.

С.Ф.: Но в этой «китайской» копии уже и ракурсы правильные, и настроение, и героиня… Это действительно почти сцена из фильма. Из нее он родился.

А.Д.: Мы поняли, что из этого можно что-то вырастить и что короткого метра нам не хватит. Надо делать длинную историю. Короткий метр — стихотворение или новелла. А мы хотели роман.

А вы, Стас, стало быть, просто полностью отдались «фейадовской» истории Ани? Или же привнесли в нее что-то другое?

С.Ф.: Меня монтажный метод Фейада впечатлил, но не настолько. Это именно Анина…

А.Д.: Зазноба.

С.Ф.: Зазноба и любимчик. А я был безумно влюблен в Брессона, в Антониони, в восточную волну (особенно Цай Минляна и Вирасетакула), до того — в Тарковского и Рейгадаса… Короче, мне нравится, как работает в фильме время. На этом пересечении и возник «Угол наклона».

А.Д.: Очень медленный Фейад по Брессону.

С.Ф.: Еще мы посмотрели фильм Шанталь Акерман «Набережная Коммерции», там тоже рутинный мир день ото дня сдвигался относительно героини.

Значит, монтировали фейадовскими проемами и впускали сквозь них время. Эффектно.

А.Д.: Мы вырабатывали некий скрытый закон мира. Наша героиня вроде медиума, у нее есть пред-чувствие. А вокруг нее мир, который на нее влияет, но как бы по касательной. Под углом. Мы монтажно разворачивали визуальные образы: воды, песка, листьев… Трансформировали пространство. Героиня должна была вдруг исчезать на мгновения. Это что-то… не знаю, мистическое… ну или, может, не мистическое…

Мы по-другому поднимаем ставки

С.Ф.: Мне вот кажется, что мистическое. Да. Именно. Мир сталкивает тебя с собой. Почему это происходит, как это происходит — ответа на эти вопросы в области рационального не отыщешь. Вот смотрите: у нас был отправной пункт — первый кадр, где по улице парадом проезжала военная техника, но за окном, за занавесками, и этого никто не видел, кроме ребенка. Потом мы расчертили подлинную Москву на сектора и ходили по каждому району: Замоскворечью, Хамовникам, Арбатскому, Тверскому — везде искали места, где Эля могла бы пройти, где она могла бы жить, отбирали арки, анфилады, ритмы, объемы… Снимали и тут же монтировали, снимали и монтировали. Мы намечали материал и шли за ним, а он уводил нас всегда немного в сторону. Вел из расчерченной Москвы — к крутящемуся звездному небу, к детской площадке, к деревьям с шелестящей листвой…. Так вот мистика и проступала. И проступила. Поначалу-то думаешь: ну, бедная филиппинка… ну, ребенок…

…А в конце героиня исчезает в зазеркальном лесу.

А.Д.: Нам предлагали столько вариантов развязки, и все криминальные. И изнасилование-то там было, и убийство… Но мы по-другому поднимаем ставки.

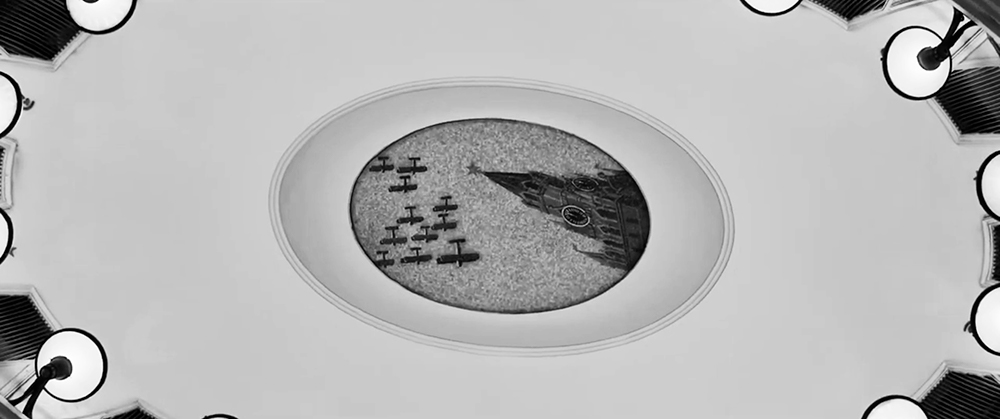

С.Ф.: В начале Эля повреждает руку, и хрустальный шар вызывает цепную реакцию: появляются круги.

А.Д.: А в конце уже крутятся часы со знаками апокалипсиса.

У Москвы есть план на себя

Тема круга действительно достигает своего апогея в театре.

А.Д.: Это декорации спектакля «Пиноккио».

Это ведь новый спектакль Юхананова?

А.Д.: Да, «Безумный ангел Пиноккио». По пьесе Вишневского о марионетке Пиноккио. Его нет на карте мира, не существует, но в конце он доказывает, что не существуете — вы. Эта постановка нам очень подошла. Мы точно знали, что будем снимать в театре. Но что именно нам приведется там снимать? Мы получили разрешение, и пришли именно в тот день, в тот момент, когда были эти декорации, и все совпало.

С.Ф.: Мы с самого начала планировали фильм на кругах строить. А потом судьба нас привела в театр, где мы нашли главный круг. У нас не было ничего, кроме штатива. Рельсы поставить было невозможно. Мы взяли тележку из реквизита спектакля и водрузили на нее штатив. Я посмотрел и понял, что можно плавно проехать, — и вот я уже везу тележку, и кто-то закрывает шторы… А Аня командует часами.

А ведь первый этюд весь помещался в одной комнатке. И эту свою «мистику сбоев» вы получили, когда раздвинули пространство на всю Москву. Что в вашем фильме определила именно она?

А.Д.: Почти любые здания и места, что мы брали, вырабатывают собственные смыслы и подчинены неким законам. «Здесь устроено так». И мы-то в этом живем, мы это пространство вроде как обжили, и оно обжило нас. А Эля — иностранка, и она в этом городе — работает. Взять хоть квартиру, где она убирается: будто бы жилая, но на самом деле это же музей. Ты не можешь в это встроиться, в этом невозможно жить. И тогда мы увидели, что Москва тоже — музей. Она полнится предметами, которые…

После учебы у Фреда у тебя не возникает проблем с постановкой кадра, ты просто знаешь, что сделал правильно

С.Ф.: Смотреть можно, трогать нельзя. Был такой мексиканский фильм, «В одиночестве» Энрике Риверо: там главный герой работает смотрителем в фешенебельном доме, где никто не живет. Он просто следит, чтобы ничего не произошло. Так вот, Эля на него похожа. Она может смахнуть пыль с картины, расправить скатерть. Но она не может обжить декорации. Город существует, — да, конечно, — но мы взяли ее отстраненный взгляд, чтобы выявить его истинный облик. Человек, никак не связанный с этим местом и его историей, становится лакмусовой бумажкой, выявляет изменения, еще только грохочущие где-то на горизонте. Ей как будто ничего не грозит, но окажется, что она первая попадет под удар.

Под черное колесо. Объявления, что время от времени звучат из невидимого репродуктора, к этому моменту приобретают какой-то пророческий характер. «Если вы попали в беду…»

А.Д.: Мы нашли реальные тексты этих объявлений в интернете. Но артист, который их озвучивал, не понимал, почему я прошу произносить их таким тоном.

С.Ф. (чернеет): «Никаких облаков».

А.Д.: Как говорится, у Москвы есть план на себя.

На тебя?

А.Д.: Нет, именно на себя. Она себе на уме. Она что-то про себя такое знает, что-то про себя думает. Ее архитектура дает понять, о чем она вообще мечтает. Как она себя видит? Верит слезам или не верит?

С.Ф.: Она их скапливает.

Как из этого города родился образ Мези, богини, которой все мы снимся? Ведь ее не существует?

А.Д.: Да, Эля творит этот миф сама.

С.Ф.: После парада мы пошли снимать в Пушкинский музей, там проходила выставка мумий. Снимали три дня. Первые два ходили толпы, и на монтаже получился мусор. Оставили от материала процентов двадцать. А на третий пришли под закрытие и получили пустынные кадры.

А.Д.: Эля привела на выставку своего подопечного, Захара. Но в музее они разошлись. Героиня должна была сразу начать искать мальчика, но актриса вдруг застыла перед мумией. Мы поняли, что это центральное событие фильма.

С.Ф.: Нам оставалось сделать обратную точку. Глаза в глаза.

Не нужна психология, сверхзадача. Нужен танец

А.Д.: Когда нашелся Захар, он уже изменился. Притих у няни на коленях и начал расспрашивать ее о живых и мертвых, и Эле пришлось ответить. Она не читала умных книжек. Просто пересказала то, что узнала от мумии.

С.Ф.: И вот Захар сидел, как-то скуксившись, и наш гуру, который видит все, сказал: «А давайте он будет через перила смотреть, как поднимаются толпы, и сможет теперь различать живых и мертвых». Возникла идея, что к середине — а по метражу это как раз середина — и камера обретает возможность их различать. То есть панорамировать.

«Гуру» — это Алексей Викторович, как я понимаю. Как все-таки был устроен ваш четырехугольник?

С.Ф.: Я думаю, что это пирамида. Египет все-таки. Поместим Алексея Викторовича на вершину.

А.Д.: А фундамент заложил наш мастер, Фред. Для начала — дал веру в себя, помог преодолеть страх перед камерой. Затем научил строить кадр. Мастерская делилась на режиссеров и операторов, мы менялись ролями. После учебы у Фреда у тебя не возникает проблем с постановкой кадра, ты просто знаешь, что сделал правильно.

С.Ф.: Фред научил нас работать с композицией, со светом, с мизансценой, с портретом. Правда, его собственные фильмы не на монтаже построены, а скорее на на сложных длинных планах. Мы же поняли, что больше тяготеем к монтажу.

Надо подавить внутреннюю энтропию, и тогда начнется фотогения

А.Д.: Да, у нас неплохо было с физикой, с химией, а вот с языком — с запятыми, с синтаксисом — мы могли налажать. В этом уже опирались на Алексея Викторовича. Фред на все наши этюдики говорил: «Вау, ребята, молодцы!»

С.Ф.: Алексей Викторович же говорил: «Хм, ребят, это, конечно, очень талантливо, но все мимо». А потом: «Интересный мотив ветра, но вот этот кадр лишний, здесь ветра нет». Мы думали: «Господи, какой еще ветер?!» А потом: «Ааа, ветер…» Потом мы уже высылали ему материал, а он просто отвечал: «Ну! Когда следующая смена? Удачи. Пока».

А.Д.: В принципе, мы стремимся к самостоятельности. Но делать первый фильм без присмотра было бы слишком смело. Это ведь наша дипломная работа.

Один шум меняет все настроение

Для дебюта структура вашего фильма чрезвычайно прихотлива. Не только пространственная, в нем довольно сложная система персонажей. Не говоря уже о том, что фильм снят фактически на трех языках. Как вы работали с актерами?

А.Д.: Актеры для нас вроде натурщиков, кукол или знаковых фигур. Мы их все время куда-то вписываем, как на картине. Не нужна психология, сверхзадача. Нужен танец. Нужно вот именно так положить руку. Режиссер должен дать очень точную партитуру, вплоть до миллиметра, и не надо за нее выходить. Когда артист начинает много придумывать, получается невыразительно. Нужно запомнить набор движений, а потом его одушевить. Вот задача артиста.

С.Ф.: Мне нравится, когда артисты существуют собранно, как инструменты.

А.Д.: Эля выдерживает длинные дистанции. Может повторять многократно, почти ничего не меняя. Она бесперебойный работник, она как солдат. У нас был на площадке художник по движению. Мы всегда придумывали заранее, как будет двигаться героиня. Мы сначала осваивали локацию, потом пробовали мизансцену, потом уже приходила Эля и сразу все схватывала. Она хорошо чувствует пространство. Встает вдруг в угол кадра, точно зная, где рамка. Садится так, что лучше и придумать нельзя. Она всегда улавливала, какую краску надо, сколько по тону прибавить, сколько прибрать. Не красный, а оранжевый. Понимала, что нужно доделать и замереть. Ее лицо, ее пластика, ее внутреннее спокойствие помогали монтажу. Даже сложно было найти ей партнера. Остальные герои должны были показывать мир вокруг нее. Оттенять. Создавать объем.

Например, через персонажа Мамы мы задали тему театра, еще в самом начале. Картины, книги… Она актриса, человек, живущий в параллельной вселенной. Даже роль мамы она играет. Она не очень мама, она даже не совсем человек… Обидно, что в российском кино столь красивые, статуарные лица сейчас не востребованы. Ира [Ирина Брагина] практически не снимается. Она театральная актриса.

Вы работали с ней иначе, чем с Элей?

А.Д.: От Иры мы добивались, чтобы она была не страшная, не давящая, а звенящая. Чтобы тремоло возникало от нее. Странная вибрация, сумасшествие какое-то — все это есть в ее лице. Нужно было просто огранить костюмом, светом. И дальше по чуть-чуть сверять. И чтобы она — наше любимое — чтобы она устала. У нас все артисты должны быть очень уставшие. Чтобы перестали, наконец, что-то выдавать. Вот сидят они, уставшие, нет уже у них никакого желания что-то делать, и наконец-то они очень точные.

С.Ф.: Надо у всех подавить внутреннюю энтропию, и тогда начнется фотогения.

А.Д.: Да, мы страшный сон для артистов. Ира была еще и беременна на тот момент.

О, она и вправду была «Мама»?

А.Д.: Да, точно. Мы, конечно, учитывали ее положение. Но пока не снимем — не уйдем. Ее внутреннее состояние резонировало с нашей постоянно наезжающей камерой. И актриса точно входила в гипноз. Это мы со Стасом следили, чтобы камера ровно шла. А актриса должна была поплыть. Тогда появится нужная пластика, неторопливость. Мы очень долго добивались этого легато. Чтобы оно было плавное, не прерывающееся, не взвизгивало.

С.Ф.: Чтобы не расплескать.

А.Д.: Не расплескать, да. Стаканчик должен быть полон, причем кипятка. Но мы держим и не теряем лица.

С городом работать лучше всего. Он сам придуманный, так что его интересно перепридумывать

Вы говорите о монтаже, фотогении, миллиметровой партитуре для актера-натурщика — уж больно похоже на немое кино. Что при таком подходе вы делали со звуковым решением и особенно с речью?

С.Ф.: Сначала мы смонтировали кино без звука, и потом монтаж почти не изменился. Звук писался под монтаж, а речь создавалась в последнюю очередь. Даже Маме нужно было голос на озвучке выправлять.

А.Д.: Да, мы его повышали. Актерам требовалось вписываться и в музыку, и в фоли-шумы. Это, наверное, даже обидно. Уже все есть — и ты последний. Последняя красочка. При том, что в кадре-то артистов у нас было мало, а вот на озвучании — много. В России (не знаю, как за рубежом) с актерами озвучания не репетируют. У тебя есть час или два, приходилось брать с показа. Это требует особой точности.

В этом смысле, нам, например, очень повезло с Марком, озвучившим Захара. Он оказался уникальным ребенком. Сам выучил английский, путешествуя с родителями и смотря видео на YouTube. Даже меня поправлял: «Аня, вы простите, но мне кажется, это слово вот так произносится». Он очень работоспособный. Но с ним нужен был особый подход. Иногда я рядом стояла, чтобы найти интонацию. Почему-то не получается сказать, например: «Представь, что у тебя паучок, и ты его испугался». Не работает. Ты можешь только подойти, показать, приобнять. Немножко. Чтобы он кожей понял. В какой-то момент это произошло. Он понял. Например, в бассейне сказал: «Я же должен здесь захлебываться». Гениально. Как раз звука захлебывания нам недоставало. Люди начинают сами понимать. Но в целом с детьми беда, конечно, они все «Ералашем» испорченные.

Поэтому вы решили отправиться на детскую площадку?

С.Ф.: Сколько мы ее снимали! Страшно вспомнить. Глаз дергается. Любимая фраза была: «Ну, что будем делать? Пошли на детскую площадку». Все лето раз в неделю туда заглядывали. Было сложно. Город уже стилизован, тебе надо просто камерой работать. А здесь природа, здесь чистый хаос, и эти дети — Господи, благослови их всех, — все это размывает стиль. Поэтому мы так часто туда ходили. Но если мы, как служители Мези, весь фильм расчерчивали мир и вписывали в кадры правильные иероглифы, так это затем, чтобы выпустить хаос.

А.Д.: Когда мы придумали раскручивание, героиня, наконец, смогла вырваться… Это было так: «Даааа, мы к этому привели!»

Было трудно удерживать съемочную группу в своей партитуре, прежде чем они сами «начали понимать»?

С.Ф.: На самом деле, возникали большие производственные проблемы. Нам все говорили: «Мы так не работаем. Вы пишите голос, мы пишем фоли, параллельно пишется музыка, потом все сложим. Будет же супер?» Мы отвечали: «Нет. Сначала шумы, атмосфера, полицейские «бэп-бэп»». «Как, зачем сначала?!» «Надо сначала. Потом музыку. Сверху голоса». «Господи! Нет, это кошмар. Так не работают!»

А.Д.: Один шум меняет все настроение. И мы понимаем, что голос надо переделать. Иногда шумы попадают где-то рядом, а нам нужно, чтобы точно.

Кошмар продюсеров.

А.Д.: Но все обязательства мы выполнили, и со всеми расстались в хороших отношениях. Ну, на самом деле в одном-то они ведь правы. У нас действительно — «так не работают». Даже Александр Маноцков восемь раз переделывал музыку. «Ребят, быть не может!» Но затем люди — в хорошем смысле — сами себе удивляются.

Мне кажется, нечто подобное происходит и со зрителями. Под финал всех наших метаморфоз они будто и сами во что-то… превращаются. Хотя нас удивило, что у многих от нашего фильма осталось гнетущее, тревожное чувство.

С.Ф.: Не знаю, лично у меня, когда доходит до детской площадки, каждый раз прямо слезы наворачиваются: «О, ну наконец-то, кино пошло, как хорошо-то теперь на душе». Словно за труд просмотра тебя вдруг наградили чистой экспрессией. Я думал, это будет общей реакцией. Оказалось, нет, оказалось, люди как-то близко к сердцу принимают наш фильм.

Надо понять, кому оно нужно, это российское кино, и что мы могли бы сейчас рассказать

Финал и правда ошеломляет. Но героиня-то вырвалась, а вот все остальные, включая нас, — не уверена. А какие метаморфозы произошли с вами самими к моменту последней правки в вашем первом фильме?

А.Д.: Ушел страх. Сначала ты не знаешь, что и как делать, думаешь, что ты ни до кого не дойдешь, что ничего тебе не дадут. Но когда миллион раз стучишься во все двери, и все получается, от разрешения на съемки в локациях до фестивалей, — то ты понимаешь, что все возможно.

После «Угла наклона» вы вновь работали с подлинным городским материалом, когда снимали в Петербурге, на интенсиве Алексея Викторовича по «городским симфониям». Как вам этот опыт?

А.Д.: Когда мы узнали тему интенсива, то подумали: «Боже, это же целое направление. О, дивный мир». С городом работать лучше всего. Он сам придуманный, так что его интересно перепридумывать. В Петербурге мы хотели снять маленькие макеты городских пространств, но Стас забыл камеру.

С.Ф.: Я забыл handycam, на котором очень удобно приближать и отдалять, и не было времени возвращаться. Но там же, где выставлялись эти макеты, можно было взять бинокль. И я подумал: а что, если снять через бинокль на телефон? Даже не представлял, что может выйти так красиво.

А.Д.: Эврика. Каше* пришло. «Город нам благоволит». Дальше мы планируем снимать про города. Может, сериал. Местность многое рассказывает. Чтобы понять, как по ней двигаться, нужно сначала понять, где ты находишься и что вокруг тебя. Будешь ли ты идти или бежать, преследовать или прятаться.

Распространенные в немом кино рамки-виньетки, обрамляющие кадр — примеч.ред.

Вы что-нибудь поняли про территорию под названием «российское кино»? Как будете по ней дальше двигаться?

А.Д.: Мы видим, как снимать Россию. Но надо понять, кому оно нужно, это российское кино, и что мы могли бы сейчас рассказать. Трудно делать вид, что ничего не изменилось, когда изменилось, в принципе, все. В ситуации, в которой мы живем, надо с какой-то другой стороны себя увидеть, подумать как-то иначе. Тогда есть возможность хотя бы наметить траекторию, по которой можно двигаться к выходу из тупика. Но людям, которые занимаются кино и решают вопросы с финансированием, сложно поверить, что не обязательно замалчивать и развлекать, что можно делать хорошее кино, не причиняя вреда.

С.Ф.: Согласен. Но я все-таки инженер по первому образованию: я думаю не о том, что рассказать, а о том, как. Мне интересна точность конструкции. По большей части это все, что меня интересует в искусстве. Главное, чтобы работало.

Читайте также

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым

-

«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер

-

«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой