Что такое remake?

Дракула Тода Броунинга

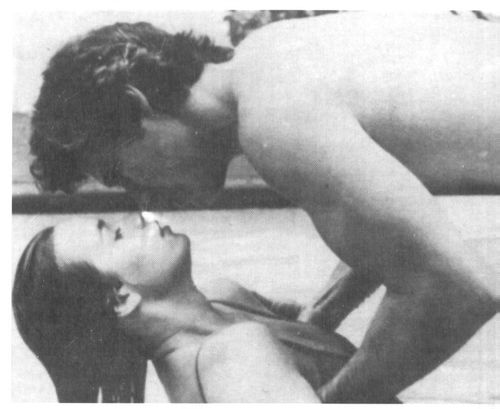

Дракула Френсиса Ф. Копполы. Вампиризм как эротика. Классическая мизансцена обольщения и свальный грех конца тысячелетия

СЕРГЕЙ ДОБРОТВОРСКИЙ: Если повторить за Жаном-Люком Годаром, что кино это память культуры, то римейк — ее своеобразное «дежа вю». Переделка, повторная экранизация уже бывшего некогда фильма становится как будто сполохом возвратной памяти, сквозь который время видит само себя. При этом прихотливая перспектива такого зрения рассматривается в духе вполне академической дисциплины — ты недаром читаешь курс о римейке в нью-йоркской Школе Визуальных Искусств. Не значит ли это, что вся культура конца тысячелетия живет по законам римейка?

МИХАИЛ БРАШИНСКИЙ: Именно потому сразу договоримся, что считать римейком, а что нет. В процессе переделки римейк ориентируется не на какие-то отдельные темы, мотивы или сюжеты, а на фильм во всей полноте его характеристик — эстетических, мифологических, культурных. Многократная экранизация ли-тературного произведения или театральной пьесы не может породить череду римейков. потому что в основе все равно останется литературный или драматургический первоисточник. Точно так же римейк невозможен применительно к «вечным сюжетам», бродячим историям, укорененным в архетипах мирового фольклора, — они всегда первичнее фильма, предшествуют ему. Другое дело, что к любой классификации нельзя подходить догматично. Например, в 1922 году Фридрих Вильгельм Мурнау снял своего «Носферату» по мотивам романа Брэма Стокера «Дракула». Пятьдесят пять лет спустя Вернер Херцог сделал еще одного «Носферату» основываясь уже не на романе Стокера, а на фильме Мурнау. В свою очередь Фрэнсис Форд Коппола вернулся к литературному оригиналу и даже вынес в заглавие имя автора — его версия называется «Дракула» Брэма Стокера”. Но отстаивая право на самостоятельное прочтение, Коппола вынужден считаться с обширной кинематографической традицией книжного сюжета. Или еще пример.

Можем ли мы сказать, что фильм Дании Де Вито «Сбрось мамку с поезда» является римейком хичкоковских «Незнакомцев в поезде»? Формально нет. Но все дело в том, что Хичкок положил в основу своей картины поразительную по оригинальности историю Патриции Хайсмит. Речь там идет об «обмене» преступлениями ты совершаешь мое, а я твое — в результате оба чисты. И когда в начале фильма Де Вито студент приходит к своему профессору и говорит: я видел фильм Хичкока, в котором случилось то-то и то-то, происходит заимствование не в персонажном, а в ситуационном смысле, «Сбрось мамку с поезда» повторяет Хичкока не впрямую, а на уровне кодовой истории, в свою очередь взятой из романа Хайсмит.

С.Д: Есть ли, по-твоему, закономерность в появлении римейка в определенной культуре, в конкретном времени и месте?

МБ: Как таковой римейк появился в Америке. Но корни у него чисто формальные, коммерческие. Скажем, есть немой фильм, а немого кино уже нет. Почему бы не переснять его заново как звуковой? Или есть хороший сюжет, но в двадцатые годы по нему получился плохой фильм. Значит, в сороковые годы можно сделать хороший… Таких примеров, особенно в первые годы звукового кино, можно насчитать десятки. Но тут надо очень точно разделять сознательные и неосознанные римейки, то есть те, что сняты из технических или финансовых соображений, и те, которые на уровне режиссерского замысла ориентируются на жизнь, уже снятую однажды в кино.

С.Д.: Эта разница имеет какие-то историко-культурные координаты?

М.Б.: Без особого риска я бы назвал семидесятые годы. Кончился шестьдесят восьмой год, модернистское бунтарство отступило. Настало время переоценки, осмысления, перемирия. И в семьдесят восьмом Фил Кауфман переделывает старую картину Дона Сигела «Вторжение похитителей тел» уже с сознательным прицелом на новую мифологию. А еще раньше, в семьдесят втором, Вэс Крэйвен снимает «Последний дом у дороги» — римейк бергмановского «Девичьего источника», подчиняет шедевр европейского авторского кино законам серийной Б -продукции.

С.Д. Возможно, это справедливо относительно американского кино. Но в Европе «сознательный» римейк появился на десятилетие раньше и как раз под знаменем модернистского «авторства». Я имею в виду знаменитые спагетти-вестерны Серджио Леоне, какие-то отдельные мотивы французской новой волны. Собственно, Голливуд к этому тоже причастен, но как бы не впрямую, опосредованно. Сразу после войны произошло мощное перераспределение сил на мировой кинематографической арене. Опять сошлюсь на Годара — он считает, что после сорок пятого года национальные кинематографии прекратили свое существование под натиском Голливуда. Сказано сильно, но в целом верно. Послевоенная Европа буквально забита американской кинопродукцией. Во Франции принят закон Блюма — Бирнса, удваивающий долю американцев в национальной кинопромышленности; пока итальянские режиссеры покоряют фестивальную публику откровениями неореализма, только за первые три послевоенных года в их собственную страну ввозится более полутора тысяч американских картин. Голливуд активно транслирует свою мифологию, но как раз эта мифология свободных людей и больших пространств, мифология постоянного движе-ния и поступка становится глотком свежего воздуха для европейцев, переживающих кризис традиционных иерархий и ценностей. Новое поколение европейских режиссеров изучало жизнь не на улицах, а в кинозалах, где шли вестерны и гангстерские ленты. И когда это поколение взялось снимать свои фильмы, оно стало снимать фильмы не о жизни, а о любимых фильмах. Именно в этом поколении американский киномиф получал недостающее прежде бытийное измерение, измерение личного опыта. И именно в Европе этот миф неожиданно стал историчен, приобрел окончательное сходство с действительностью. В домашнем обиходе он все-таки накладывался на реальность, редуцировал ее до жанровой схемы, а в Европе он стал предшествовать жизни. Когда Годар снимает «На последнем дыхании», он делает римейк всей своей жанровой памяти так, будто это документальная история. Позднее Серджо Леоне, интеллектуальный питомец «Кайе дю синема», снимает римейки «Телохранителя» Акиры Куросавы («За пригоршню долларов») и «Джонни Гитар» Николаса Рэя («Однажды на Диком Западе») и всерьез утверждает, что взрывчатый сплав из нестыкуемых в оригинале ковбойского и гангстерского киномифов есть некое новое антиманихейство, циничная «философия жизни». В конце семидесятых начался обратный процесс. Американец Джим Мак Брайд сделал римейк годаровского «На последнем дыхании», адаптировал сюжет к американской фактуре, перевел его из джазового регистра в рок-н-ролльный и вновь выделил из интеллектуального коктейля чистое вещество жанра. А Клинт Иствуд, некогда извлеченный Леоне из каких-то третьеразрядных телесериалов, в семидесятые вернулся на родину в ореоле «нестандартного супермена» То есть в имидже, приобретенном за счет европейской «спагетти-трилогии». Я говорю это к тому, что сам феномен римейка, вероятно, определен своего рода «игрой в футбол» между Европой и Америкой. Америка обкатывает жанрово-мифологическую конструкцию и внедряет ее в европейское сознание. В свою очередь Европа эту конструкцию окультуривает и возвращает обратно. Мне кажется, это важно учитывать еще и в связи с «сознательностью» римейка. Ведь в тридцатые и сороковые в режиссеры шли с улицы. И только в начале шестидесятых режиссурой занялись насмотренные кинозрители, способные отнестись к экранной реальности всерьез.

М.Б.: Все так, но Годар и Леоне неповторимы с точки зрения взаимопроникаемости культур. Леоне ведь не делал чистые римейки. В частности, сценарий «Однажды на Диком Западе» он пригласил писать таких разных людей, как Дарио Ардженто и Бернардо Бертолуччи. Уникального мастера барочных киноужасов и структуралиста с постреволюционными идеями. Бертолуччи потом вспоминал, что перед тем, как сесть за работу, он пересмотрел около 200 классических вестернов и в результате принес Леоне том сценария на 80 часов. Это была игра европейских интеллектуалов с детской культурой и в детскую культуру. И европейских римейков как таковых очень мало. Влияние — да. «Американский солдат» Райнера Вернера Фассбиндера, «Американский друг» Вима Вендерса — это размышления по поводу, но не римейки в строгом понимании.

С.Д: Не уверен, стоит ли нам расширять предмет разговора, но получается, что в шестидесятые складывается авторский римейк не отдельного фильма, а жанра в целом. Его столкновение с узкотехнологической категорией американского кинопроизвод-ства — повторной экранизацией сценария — чревато рождением римейка в его настоящем виде.

М Б.: Важно помнить, что римейк не использует прежний сценарий. Для него пишется новый, опирающийся уже не на литературную, драматургическую сторону оригинала, а на фильм в целом. Результат может оказаться самым неожиданным. Например, существует роман Джона Мак Доналдса «Палачи», по которому в шестьдесят втором году Дж.Ли Томпсон поставил фильм «Мыс страха». В девяносто первом Мартин Скорсезе выпустил римейк под тем же названием. Возвращаясь к началу нашего разговора, еще раз подчеркну: Скорсезе не экранизирует повторно роман Мак Доналдса, но «переэкранизирует» фильм Томпсона. И вот результат — в последнем издании роман озаглавлен «Мыс страха». Только мелким шрифтом внизу набрано: «первая публикация вышла под названием «Палачи»… Свершился полный круг интерпретации, который, во-первых, указывает на то, что римейк есть чисто кинематографическая акция. И во-вторых что он оперирует каким-то совершенно новым представлением о реальности. О такой реальности, где художественный текст живет по своим собственным законам. Годар и Леоне переделывали, комментировали весь жанр целиком. Однако жанр, даже самый канонизированный, невозможно представить в виде раз и навсегда фиксированного текста. Это скорее схема, набор инвариантов, структура поведения. А в семи десятые я вижу римейк как текст о тексте, причем оба текста как будто написаны тем же пером. Можно конечно, и «Гамлета» поставить как пьесу о пьесе Шекспира, но это было бы унизительно с точки зрения содержащихся в ней художественных возможностей. Применительно к римейку едва ли стоит говорить об искусстве. Зато культура, в которой живет и переписывается этот кинотекст, соприкасаясь с ним, саморазоблачается. Рассматривая римейк как пару близнеца, мы можем вынести очень важные заключения о культуре. Что в римейке берется от оригинала, зачем и когда этот оригинал переделывается, что изменяется, а что остается прежним, какие структуры, собственно, переделываются? Тут проступают удивительные вещи. Например, самые удачные и показательные римейки основаны на низкопробных, поточных Б-фильмах. Почему?

С.Д. Понятно, если вспомнить, как они появились. В середине тридцатых годов Голливуд предпринял обычный коммерческий трюк — так называемые «сдвоенные программы». За цену одного билета можно было посмотреть две картины: основную, постановочную, с участием звезд (категория А) и придаточную, малобюджетную (категория Б). Поскольку денег у Б-постановщиков было мало, приходилось выкручиваться другими средствами. Так, в частности, многие из этих конвейерных фильмов построены на совершенно невероятных историях, зачастую они демонстрируют очень любопытные жанровые гибриды, не гнушаются прямыми заимствованиями и представляют тем самым как бы текстуальный полуфабрикат. Кроме того, собственно художественная задача этих картин сведена к минимуму, а стало быть, возрастает роль культурологического контекста, мифологии времени.

М.Б.: Хотя я и отказываю тридцатым и сороковым годам в праве на «сознательный» римейк, историкам кино еще предстоит разобраться в этом пласте кинокультуры, посмотреть, насколько выражен в ней уровень текстологических рефлексий. В римейке обязательно должен наличествовать переход — междужанровый, культурный, какой угодно другой. Иначе остается голая коммерция и римейк возвращается к своему началу. В прошлом году Америку буквально захлестнул поток римейков европейского кино. Итальянская и голландская картины переделаны соответственно в одноименные «Запах женщины» и «Исчезновение», французское «Возвращение Мартина Герра» стало «Соммерсби», а «Никита» Люка Бессона «Точкой без возврата». Оригиналы были в американском прокате, но до широкого зрителя не дошли, потому что зритель в Америке просто не смотрит иностранное кино. И тогда в Голливуде решили сделать собственные варианты, которые, при всей очевидности канонических признаков, римейками я назвать не могу.

С.Д. Бедняга Бессон, он так старался загримировать свой фильм под американский «черный» жанр.

М.Б. Не имеет значения. В Америке не смотрят фильмы с субтитрами — языковой барьер таким образом оказывается сильнее эстетического.

С.Д.: В таком случае я не могу отказать всем перечисленным фильмам в праве на римейк. Язык ведь тоже принадлежит определенной культуре, значит, преодоление лингвистической дистанции означает некую интеркультурную акцию. На определенном этаже культуры, конечно

М.Б.: Может быть, ты и прав, но римейк ведь переделывает историю, а не язык. Я имею в виду и киноязык тоже. В «Возвращении Мартина Герра» история настолько интересна сама по себе, что делать с ней ничего не надо. В «Ромео и Джульетте» тоже замечательная история, но ни «Любовников из Вероны» Кайатта, ни «Вестсайдскую историю» Уайза, ни «Китаянку» Абеля Феррары мы не можем причислить к римейкам именно потому, что все они варьируют этот классический сюжет. Римейк не может базироваться на универсальной истории. Казалось бы, все должно выглядеть наоборот: универсалистское сознание нуждается в универсальных историях, но нет, не получается. И когда на первой странице книжки Дорис Милберг «Повторное представление. Путеводитель по голливудскому римейку» (это пока единственное исследование римейка) я читаю: «В мире всего три сюжета…», мне это не кажется правильным. Римейк никогда не адресуется к бродячим сюжетам, но ищет уникальную повествовательную структуру. Такую, как в «Девичьем источнике», «Мысе страха» или «Мухе».

С.Д.: Я совсем недавно пересмотрел и старую «Муху» Курта Ньюмена, и «Муху», переснятую Дэвидом Кроненбергом в восемьдесят шестом году. Базовая история осталась прежней: роковая случайность превращает ученого, занятого генной транспортацией, в муху. Но Кроненберг внес в эту модель очень показательные коррективы. В фильме пятьдесят восьмого года герой был гуманистом, энтузиастом науки, работал на оборонную промышленность. До последнего момента он оставался любящим отцом и примерным семьянином. У Кроненберга выведен совершенно другой тип — сумасшедший одиночка, фанатик, чьи отношения с героиней крайне двусмысленны и запутаны. С одной стороны, это вроде бы маргинальные поправки к сюжету, но с другой — они показывают некий внутренний маршрут культуры, изменившуюся самоидентификацию персонажа и аудитории.

М.Б.: Есть и разница в мифологиях времени. Почему Ньюмен показывает брачные отношения, а Кроненберг — внебрачные? Первая «Муха» появилась в период «холодной войны», чьи мифы так или иначе обыгрывали тему страха. Понятно, что роль семьи, «ячейки общества», в обыденном сознании возрастала. Крепкая семья была элементом противостояния угрозе.

На последнем дыхании. Любовная сцена. Жан-Поль Бельмондо и Джин Себерг (1959)

Ричард Гир и Валери Каприски (1985). Годар снимает лица и прячет тела. В американском фильме лиц не видно

С.Д.: При этом по пафосу первая «Муха» больше всего напоминает научно-фантастические романы Александра Беляева. Еще на вступительных титрах Ньюмен крупно кадрирует сидящую на занавеске муху. За счет макросьемки плетение ткани выглядит решеткой, о которую бьется живое существо. С металлической ограды начинается и первый эпизод картины. На пластическом уровне здесь очевидно задается мотив границ познания и их преодоления пытливым разумом. Об этом же постоянно твердит ученый в своих пространных монологах, а в финале сын торжественно клянется продолжить дело отца. Из всего этого видно, что в пятьдесят третьем году научно-технический прогресс представляется чем-то позитивным, чем-то похожим на открытие новых жизненных пространств. Четверть века спустя подобных иллюзий уже не остается — в первом эпизоде Кроненберг снимает вечеринку с очень высокой точки. Так, что люди кажутся хаотичным роем насекомых. Ньюмен заставлял зрителей сопереживать красавцу-герою, превратившемуся в мохнатого монстра. В облике Джефа Голдблума, играющего ту же роль у Кроненберга, с самого начала сквозит что-то мушиное, не до конца человеческое. И знаменитая сцена из первой «Мухи», когда насекомое тоненьким голосом пищит «Помогите!», у Кроненберга невозможна. Потому что звать некого — культура свершила очередной виток и техника вызывает бесконечные, непредсказуемые мутации. Аналогичный виток переживает и сюжет «Вторжения похитителей тел». Какие-то коконы, иноземные пришельцы, человеческие дубли. В пятьдесят шестом году Дон Сигел извлек отсюда недвусмысленную метафору коммунистической угрозы. Она подстерегает добропорядочных граждан на каждом шагу, но ей надо сопротивляться, противостоять до конца. И герой Сигела, единственный, кто выбрался из оккупированного анд-роидами городка, все-таки побеждает. Кауфман снимает римейк в семьдесят восьмом, когда меняется не только структура глобального противостояния, но и внутренние оппозиции самой культуры. В результате его герой разделяет общую участь — порча проникает в него не снаружи, а изнутри. И это очень точно отражает расстановку сил во времени.

М.Б.: Мифы другие и страхи другие. Самое главное для римейка — поместить историю в меняющуюся культурную среду. Мы смотрим фильм, мы его интерпретируем и что-то понимаем о культуре. Сравнительная культурология объемнее.

С.Д: Вопрос в том, насколько мы можем считаться с намерениями самого автора. И насколько авторская игра, индивидуальная дистанция зависят от той культуры, в которой разворачиваются?

М.Б.: Здесь та же разница, что и между римейками шестидесятых и семидесятых. В шестидесятые еще сохранялись какие-то иллюзии. Семидесятые ясно осознали невозможность увидеть природу вне посредничества культуры. Пол Шредер, сделавший римейк картины Жака Турнера «Люди-кошки», или Кроненберг не в меньшей степени воспитаны в кинозале, чем тот же Годар. Но они смиренно понимают, что работают только со вторичным сырьем культуры. Почему? Наверное потому, что естественный материал найти уже невозможно. Руководствуясь простым желанием не изобретать велосипед дважды, они делают фильмы о культуре столь же сознательно, сколь и неосознанно. Мартина Скорсезе, скажем, американцы почитают за живого классика, чуть ли не первого после Гриффита. Я не знаю, как оценивают Скорсезе в Европе, но здесь его с Голливудом никто не связывает. Он независимый, нью-йоркский, другой… И вдруг увиденный через телерекламу, клип, музыкальное телевидение с их суперкрупными планами и самопродающимися образцами. Текст остраняется всей толщей современного аудиовизуального конгломерата, делает Голливуд еще более «голливудским». И это сознательный прием, потому что язык, стиль включаются в общую концепцию картины. В романе Макдоналдса и в фильме Ли Томпсона герой был адвокатом, но на суде давал показания только как свидетель. И человек, упрятанный за решетку по ложному обвинению в изнасиловании, спустя годы приходил свести с ним счеты именно как со лжесвидетелем. У Скорсезе Ник Нолте играет адвоката, сознательно утаившего оправдательные улики — его вина многократно возрастает, ведь он утопил своего подзащитного, пользуясь, так сказать, служебным положением. И эта важнейшая для Скорсезе категория «вины» таким образом актуализируется, погружается в узнаваемые сегодняшние реалии. Нолте предстает в образе «последнего яппи», переживающего кризис по всем статьям: профессиональный, семейный, религиозно-этический… И римейк, опираясь на уже рассказанную однажды историю, повествует о крушении современной мифологии. Тот же Скорсезе дает нам замечательный пример обратной интонации. Его предыдущая картина «Хорошие парни» внешне вполне сопоставима с интеллектуальными римейками шестидесятых. Леоне поступал примерно так же: герой благородный? Покажем его мерзавцем. Он придерживается кодекса чести? Назначим ему цену в пригоршню долларов. Но все это не выходило за пределы перетасовки жанровых мотивов, переселения героев из одного жанра в другой. Когда Скорсезе отбирает у гангстеров романтический ореол, делает их нервными, подлыми, трусливыми, он отталкивается не от кино, а от жизни. «Хорошие парни» — это экранизация документальной повести. Ее автор жив и до сих пор скрывается под чужим именем.

С.Д.: «Однажды в Америке» Леоне тоже сделал по мемуарам.

М.Б.: Все верно. И в результате снял гангстерскую сагу, большой уголовный стиль. Когда я говорю о невозможности найти естественный материал, то имею в виду в том числе и сращивание жанра с реальностью. Натурализация культуры все равно приведет к жанру, только к другому, к очередной стадии культурной рефлексии. Я думаю, что римейк, еще десять лет назад бывший символом дешевой коммерции, пото-му и привлекает теперь такое внимание, что превратился в осознанный медиум, в выраженную координату этого бесконечного действа. По существу римейк ничего не повторяет механически, в самом процессе переделки он дает творчеству новую зону реализации. Потому и превращается постепенно в новый тип творчества в кинематографе.

Нью-Йорк, июнь 1993

Читайте также

-

Берлин-2026: Не доезжая до Мемфиса — «Самый одинокий человек в городе» Тиццы Кови и Райнера Фриммеля

-

Берлин-2026: Без усилий о Нью-Йорке и любви — «Единственный карманник в Нью-Йорке» Ноа Сегана

-

Берлин-2026 — «Моя жена плачет» Ангелы Шанелек

-

Глазки закрывай — «Ловушка для кролика» Брина Чейни

-

Берлин-2026: Терпение, победившее нетерпимость — «Дао» Алена Гомиса

-

Ямальское искушение — «Цинга» Владимира Головнева