Человек анэпиграфный

Экспериментальное русское кино 1980–2000

СЕАНС — 49/50

Посвящается Пьеру Леону

«Анэпиграфный» — нумизматическое понятие, относящееся к медалям и монетам без письма, без слов. То есть к изображениям не подписанным, а потому сложным для опознавания.

Экспериментальное русское кино в духе «Сине Фантома» и некрореализма, а также фильмы других художников, родившихся в 60-е годы и позже, могли бы называться анэпиграфными. Но не в том смысле, что их создатели отказываются от письменных знаков, как их прославленные предшественники — интернационалисты 20-х годов, считавшие, что кино должно быть понятно любым народам, и в первую очередь самым неграмотным, а в том, что они со всей возможной энергией избегают разговора личности.

Отказываются от идентификации, стабильности, мастерства, от любого типа контроля.

Утверждают неуемную свободу, изобразительный хлам, неблагородные формы искусства.

Вместо связности у них скачки´. Вместо персонажей — фигурки.

Вместо кино — волшебный фонарь.

Вместо повествования или композиции — череда бурлескных, а то и гротескных взрывов.

Вместо смерти (вечный покой) — зомби (современный символ беспощадной эксплуатации).

«Сине Фантом», некрореализм и другие: невежливость отчаяния.

Евгений Юфит

«Лесоруб», 1985 / «Весна», 1987 / «Вепри суицида», 1988 / «Деревянная комната», 1995 / «Прямохождение», 2005

В «Человеке с киноаппаратом» — триумф кино: оператор устанавливал камеру на рельсах и героически снимал ракурс с низкой точки. В «Лесорубе» угол съемки не обеспечивает величественную кинетику, фигуры оказываются у края железнодорожного полотна, их отбрасывает проходящим поездом.

Замечательное понятие «некрореализм» — черный юмор, оголяющий короля (агонизирующую в 80-е годы советскую власть), который можно противопоставить прекрасному неон-реализму (написано верно) азиатских фильмов того же периода, околдовывавших тогдашнее настоящее знаками современности (урбанизм, краски, свет).

Но пойдя дальше, чем Чезаре Дзаваттини и Роберто Росселлини, Евгений Юфит обращается к непосредственным истокам изобретения кино как установки: к антропотехнике. Речь идет о предполагаемом усовершенствовании человеческого рода — через генетику, спорт, диетологию: все это можно отследить и оценить с помощью камер наблюдения (хронофотография, кинематография, видеография, а сегодня — в цифровом формате).

Главные герои здесь — бывшие сподвижники научного прогресса (кинематографист в «Деревянной комнате», художник-зоолог в «Прямохождении»), сбежавшие, обнаружив, сколь ужасны масштабы дела, в котором они volens nolens участвовали. Словно где-то в чернобыльском подвале Андрей Тарковский зачал дитя с Жоржем Франжю и привил к нему эмбрион мумии Ингмара Бергмана.

Игорь и Глеб Алейниковы

«Метастазы», 1984 / «Революционный этюд», 1987 / «Я холоден, ну и что?», 1987 / «Трактора», 1987

Братья Алейниковы снимали свои фильмы, словно видели последний сон перед повешением.

Фантазии страхов и всплесков, бурлескное опьянение, когда зрительный ряд и ритм восходят к «Дневнику Глумова» Эйзенштейна, к прыгающей, но с тех пор расформированной ФЭКС. Наперекор великим классикам, ориентировавшимся на золотое сечение, гармонию, цивилизованные, внушающие доверие геометрические конструкции, Игорь и Глеб Алейниковы обнажают эстетику и смотрят на творчество не как на организующее и утверждающее явление, а как на лихорадку, патологию, громкое требование признать его симптоматический статус. В самом деле, за грубыми коллажами из собственных или присвоенных чужих кадров, за игривой инфантильной манерой, за стеной, завешенной куклами, за лихорадочными шутками может быть только враждебный и тупиковый мир. Чем абсурднее шутка, тем серьезней покушение на управляемый мир.

Многие фильмы воспроизводят хроникальные или классические образы — в «Метастазах» появляется броненосец «Потемкин»; в отличие от Курта Швиттерса, который превращал мировые отбросы в произведения искусства (по принципу мерцбау1), Алейниковы превращают искусство в осколки мира.

Все это в некоторой степени напоминают каюту папаши Жюля на барже «Аталанта»: неудержимый хаос поглощает фигуру ее обитателя, на котором живого места нет от татуировок, и само жилище, переполненное эротоманскими и некрофильскими артефактами. Нервно-взрывной коллажный монтаж, тела изломанные или недопеределанные и, кого ни возьми, словно разъеденные проказой, или беснующиеся в пляске cвятого Витта.

1 Merzbau — инсталляция немецкого художника Курта Швиттерса (1887–1948): нагромождение разнообразных предметов, изначально собранных в специально

отведенном для этого домашнем помещении и постепенно «захватывавших» все новые пространства (Примеч. пер.).

Вспоминается Эрнст Мах и его теория «растворенного «я»», но многочисленные отсылки к 20-м годам, в частности, благодаря пленке, указывают, что речь идет о коллективном «я», а не персонифицированном.

Братья как будто сохраняют с советским авангардом ту же связь, что и 19-летний Орсон Уэллс в своем первом фильме «Сердца эпохи» — с «Механическим балетом» Фернана Леже и Ман Рэя: не через образчик формального освобождения, но через разрушение художественного Сверх-Я — сразу и любым способом, под иронический хохот.

Это радостно движущееся вспять кино создает мощную формулу власти: гражданина в метро насилует актер, переодетый бизнесменом («Жестокая болезнь мужчин», 1989).

В этом мире любой предмет, человек, животное (свинья, насекомое…) может оказаться повешенным.

Повешение:

— орудие преступления государства;

— символ самоубийства личности;

— ребяческое избавление от тяготения;

На все указывать символом, яростно, без разбора, потому что приведение в порядок — это начало катастрофы.

Владимир Кобрин

«Homo paradoksum», 1989

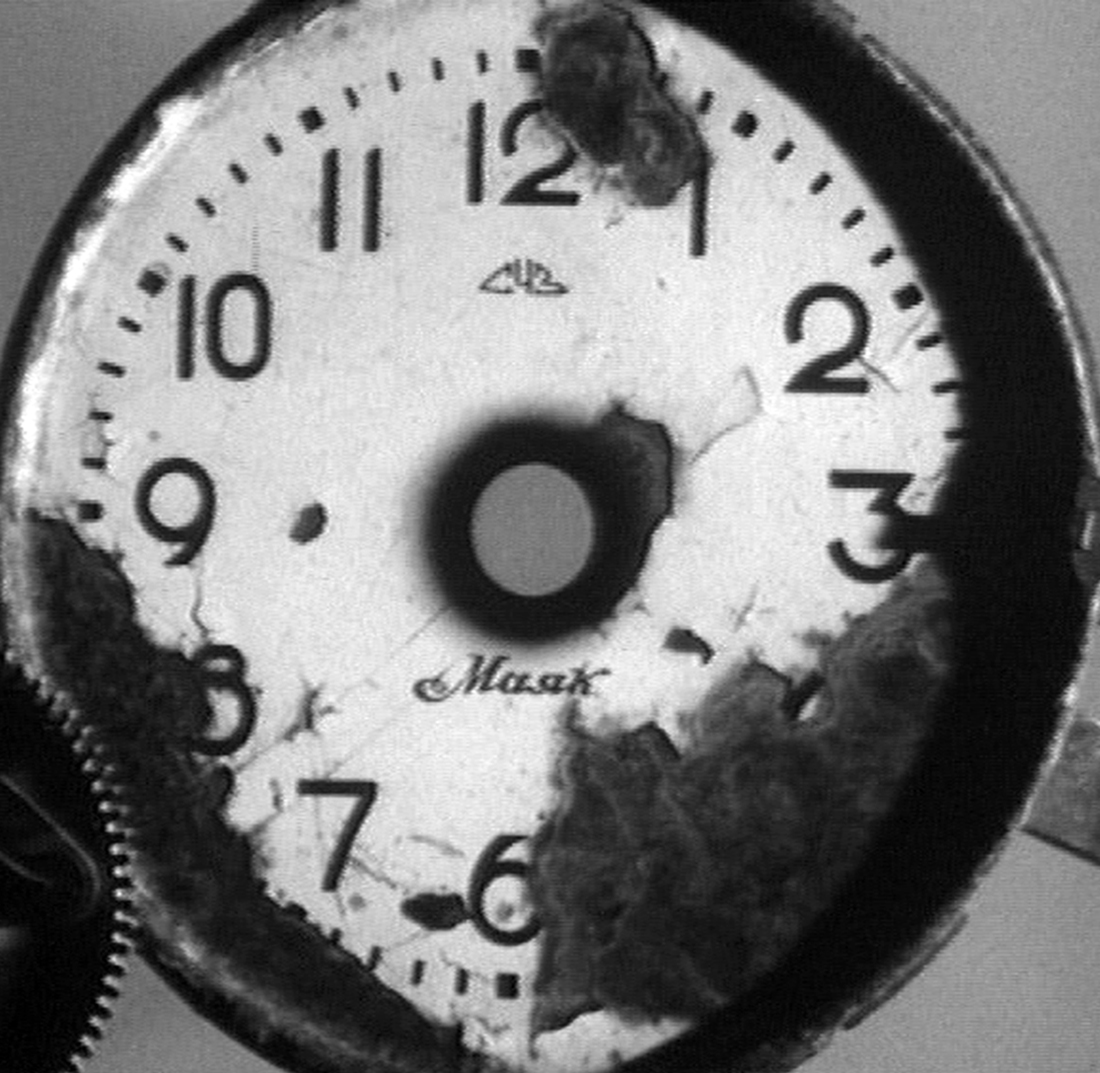

Ужас, который Владимир Кобрин испытывает перед настоящим, принимает двоякую форму, и каждый его фильм очерчивает этот ужас по-разному: полное погружение в футуристическое малевание, синтаксическое и паратаксическое видеотрюкование, сужение творческого процесса до автопортрета. Главное — не воспроизводить мир таким, какой он есть, а очертя голову пускаться в дальние странствия внутри виртуального пространства. Фигурки, роботы, маски, лабиринты, циферблаты, приборные доски, бункеры, замедления, монтажные перебивки, временные пробелы, линзовый объектив… словно электроника превращается в самодостаточный мир, и, погрузившись в него до апноэ, можно сбежать от реальности. Сбежать в лабиринт: в этом парадокс работ Владимира Кобрина.

«А.Ю. Нитусов и Слава Герович в книге «От новояза к киберсленгу» (MIT Press, 2002) подробно говорят о том, как настороженно встретили кибернетику в СССР и как сначала отвергли ее как буржуазную науку, несмотря на ее сугубо материалистические основы, а потом с энтузиазмом приняли в 60-е годы благодаря разъяснительной работе таких военных ученых, как А.И. Берг», — пишет Мари-Жозе Дюран-Ришар в «Сравнительной историографии истории информатики».

Выходит, что доступ к информатическому материалу (непременное условие возможности работ Владимира Кобрина) двадцать лет спустя вписывается в процесс взаимопроникновения контркультуры и общества контроля.

Его фильмы словно окопались на одном месте, они копируют и воспроизводят до бесконечности одно и то же критическое пересечение: отчуждающая программа и творческий инструмент, коллективная проблема конца 80-х, когда каждый приобретал персональный компьютер. В одном из фильмов автор нарезает круги по комнате на велосипеде, словно бьется до потери пульса над неразрешимой задачей. У Владимира Кобрина энергия отчаяния: на каждом повороте электронного лабиринта информация подтверждается, повторяется, дуплицируется: утопия задана кошмаром, и только. No Way Out.

Маша Годованная

«Нью-Йорк Андеграунд», 1999 / «Хорошая змея все равно вывернется», 2000 / «Несколько пьяниц в баре «Марс»», 2001 / «Волшебный паром», 2001 /«Без названия № 1», 2005 / «Другое точно такое же место», 2005

В условиях всеохватной катастрофы, в 2005 году, Маша Годованная создала единственные на моей памяти четыре спасительных минуты: девочка танцует на улице, и вокруг нее мир превращается во всеобщий хоровод с помощью гармонических приемов перемонтажа.

И мы вдруг вспоминаем, что под обломками жизни тоже можно жить, если много над этим трудиться.

Спасибо, Маша.

Перевод с французского Анастасии Захаревич