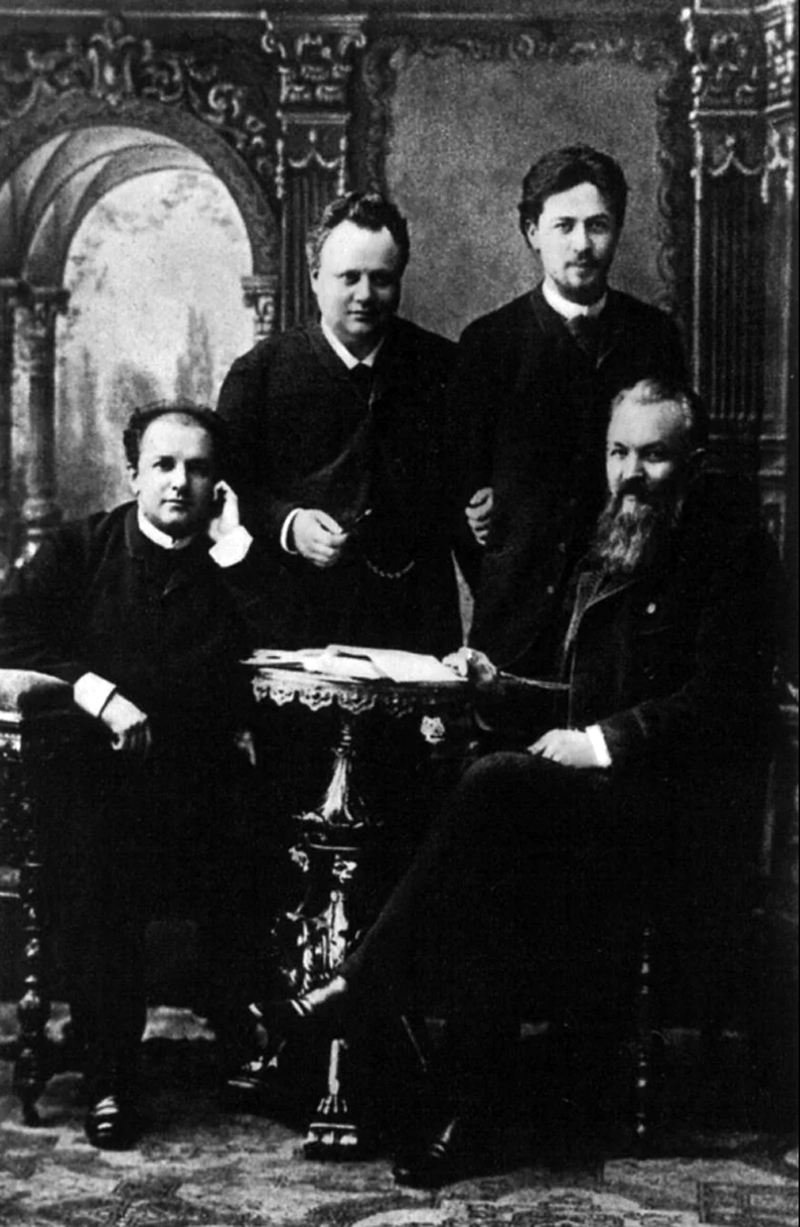

Чехов—Суворин—Чехов

Милостивый государь Алексей Сергеевич!

Письмо Ваше я получил. Благодарю Вас за лестный отзыв о моих работах и за скорое напечатание рассказа. Как освежающе и даже вдохновляюще подействовало на мое авторство любезное внимание такого опытного и талантливого человека, как Вы, можете судить сами…

Ваше мнение о выброшенном конце моего рассказа я разделяю и благодарю за полезное указание. Работаю я уже шесть лет, но Вы первый, который не затруднились указанием и мотивировкой. […]

Пишу я сравнительно немного: не более 2–3 мелких рассказов в неделю. Время для работы в «Новом времени» найдется, но тем не менее я радуюсь, что условием моего сотрудничества Вы не поставили срочность работы. Где срочность, там спешка и ощущение тяжести на шее, а то и другое мешает работать…

Из письма А.П. Чехова А.С. Суворину, 21 февраля 1886 г.

Буду сегодня писать Суворину. Напрасно этот серьезный, талантливый и старый человек занимается такой ерундой, как актрисы, плохие пьесы…

Из письма А.П. Чехова Ал. П. Чехову, между 15 и 17 февраля 1888 г.

Остановился я в Москве, но сегодня переезжаю в редакцию «Нового времени», где m-me Суворина предоставила мне 2 комнаты с роялью и с кушеткой в турнюре. Поселяюсь у Суворина — это стеснит меня немало.

Из письма А.П. Чехова М.П. Чехову, 15 марта 1888 г.

Мои доброжелатели-критики радуются, что я «ушел» из «Нового времени». Надо бы поэтому, пока радость их еще не охладилась, возможно скорее напечатать что-нибудь в «Новом времени».

Из письма А.П. Чехова А.С. Суворину, 3 апреля 1888 г.

Мы с Чеховым быстро подружились, никогда не ссорились, спорили же часто и чуть не до слез — я, по крайней мере. Муж мой прямо обожал его, точно Антон Павлович околдовал его. Исполнить какое-нибудь желание его, не говоря уже о просьбе, было для него прямо одно удовольствие. И со стороны Антона Павловича я видела только любовь и уважение к мужу. […] Его полюбила вся наша многочисленная семья и все наши домочадцы от старого до малого.

Из мемуаров А.И. Сувориной

Писать душно. Думаю, что долго не высижу в этой жаре. Приеду скоро, хотя Суворины и обещают задержать меня до сентября.

У нас с Сувориным разговоры бесконечные. Сувориха ежечасно одевается в новые платья, поет с чувством романсы, бранится и бесконечно болтает. Баба неугомонная, вертлявая, фантазерка и оригиналка до мозга костей. С ней нескучно.

Из письма А.П. Чехова М.П. Чеховой, 14 июля 1888 г.

Мне страстно хочется поговорить с Вами. Душа у меня кипит. Никого не хочу, кроме Вас, ибо с Вами только и можно говорить. Плещеева к черту. Актеров тоже к черту.

Ваши телеграммы получал я в невозможном виде. Все перевраны.

Из письма А.П. Чехова А.С. Суворину, 9 декабря 1890 г.

Живу в Феодосии у генерала Суворина. […] Целый день проводим в разговорах. Ночь тоже. И мало-помалу я обращаюсь в разговорную машину. Решили мы уже все вопросы и наметили тьму новых, еще никем не приподнятых вопросов. Говорим, говорим, говорим и, по всей вероятности, кончим тем, что умрем от воспаления языка и голосовых связок. Быть с Сувориным и молчать так же нелегко, как сидеть у Палкина и не пить. Действительно, Суворин представляет из себя воплощенную чуткость. Это большой человек. В искусстве он изображает из себя то же самое, что сеттер в охоте на бекасов, т. е. работает чертовским чутьем и всегда горит страстью. Он плохой теоретик, наук не проходил, многого не знает, во всем он самоучка — отсюда его чисто собачья неиспорченность и цельность, отсюда и самостоятельность взгляда. Будучи беден теориями, он поневоле должен был развить в себе то, чем богато наделила его природа, поневоле он развил свой инстинкт до размеров большого ума. Говорить с ним приятно. А когда поймешь его разговорный прием, его искренность, которой нет у большинства разговорщиков, то болтовня с ним становится почти наслаждением. Ваше Суворин-шмерц я отлично понимаю.

Из письма А.П. Чехова И.Л. Леонтьеву-Щеглову, 18 июля 1888 г.

12-го, в пятницу, выехал в Москву. 13-е, суббота, провел с Чеховым в Москве. Он мне телеграфировал в Петербург, что приехал в Москву. Целый день с ним. Встретились хорошо и хорошо, задушевно провели день. Я ему много рассказывал. Он смеялся. Говорили о продаже им сочинений Марксу. У него осталось всего 25 000 руб. — Не мешает ли вам то, что вы продали свои сочинения? — Конечно, мешает. Не хочется писать. — Надо бы выкупить, — говорил я ему. — Года два надо подождать, — говорил он. Я к своей собственности отношусь довольно равнодушно. Ездили на кладбище. В Девичьем монастыре могила его отца. Долго искали. Наконец, я нашел. Потом поехали в Донской, потом в Данилов, где могила Гоголя. Видели, что на камне чьи-то нацарапанные надписи, точно мухи напакостили. Любят люди пакостить своими именами. Вечером он пошел обедать к Алексееву. Потом говорил, что там скучно. Он проводил меня на железную дорогу. Он поправился. Зимой было всего одно кровохарканье, и то маленькое.

Из «Дневника» Алексея Суворина, 15 мая 1900 г.

Как Ваш рассказ? Мне любопытно прочесть. Я не думаю, чтобы он удался Вам, но знаю, что прочту его с большим интересом. У Вас много излишнего напряжения, подозрительности к себе, добросовестности, и Вы держите себя на веревочке, а это значит, что Вы несвободны; например: из боязни, что Вы недостаточно точны и что Вас не поймут, Вы находите нужным мотивировать каждое положение и движение. Репина говорит: «Я отравилась!», — но Вам недостаточно этого, и Вы заставляете ее говорить лишние 2–3 фразы и таким образом своему чувству добросовестности жертвуете правдой. Я не скажу, чтоб это было коренным свойством Вашей натуры. Это — привычка глядеть на все оком публициста. Старый солдат, о чем бы он ни говорил, всегда сведет речь на войну, так и Вы всегда сводите на публицистику. Если бы Вы написали с десяток рассказов да штук пять пьес, тогда пошло бы дело иначе: привычка поддалась бы навыку. Если же говорить о натуре, то она у Вас исключительная. У Вас есть то, чего у других нет. Пока мы не разошлись или не умерли, я бы с удовольствием эксплуатировал Вашу силу; я бы украл у Вас то, чем Вы не пользуетесь. Отчего Вы отказываетесь писать вместе «Лешего»? Если бы пьеса не удалась или если бы она пришлась Вам почему-либо не по вкусу, то я дал бы Вам слово никогда не ставить ее и не печатать. Если «Леший» не годится, то давайте другой сюжет. Давайте напишем трагедию «Олоферн» на мотив оперы «Юдифь», где заставим Юдифь влюбиться в Олоферна; хороший полководец погиб от жидовской хитрости… Сюжетов много. Можно «Соломона» написать, можно взять Наполеона III и Евгению или Наполеона I на Эльбе…

Из письма А.П. Чехова А.С. Суворину, 15 ноября 1888 г.

Я не знаю содержания твоего письма старику Суворину, но знаю его последствия. Михаил Алексеевич и дофин оба вместе упрекают тебя в самой черной неблагодарности. Ты-де всем от первой нитки до последней, от денег и до славы обязан старику. Без него ты был бы нулем. Ты же в знак благодарности суешь свой нос в семейные дела и восстановляешь его против детей. Об этом у нас в редакции говорят громко, даже в моем присутствии…

Из письма Ал. П. Чехова А.П. Чехову, 31 марта 1893 г.

Я собирался писать Суворину, но не написал ни одной строки, и потому письмо мое, которое так возмутило дофина и его брата, есть чистейшая выдумка. Но раз идут разговоры, значит так тому и быть: старое здание затрещало и должно рухнуть. Старика мне жалко, он написал мне покаянное письмо; с ним, вероятно, не придется рвать окончательно; что же касается редакции и дофинов, то какие бы то ни было отношения с ними мне совсем не улыбаются. Я оравнодушел в последние годы и чувствую свою animam настолько свободной от забот суетного света, что мне решительно все равно, что говорят и думают в редакции. К тому же по убеждениям своим я стою на 7375 верст от Жителя и Кo. Как публицисты они мне просто гадки, и это я заявлял тебе уже неоднократно.

Из письма А.П. Чехова Ал. П. Чехову, 4 апреля 1893 г.

Чехов сегодня пишет: «Я бы на вашем месте роман написал. Вы бы теперь, если б захотели, могли написать интересный роман, и притом большой. Благо купили имение, есть где уединиться и работать». Он бы на моем месте, конечно, написал. Но я на своем не напишу. Мне жизнь не ясна. Если б писать роман, надо было бы совсем особую форму, к которой я привык, с которою сжился. Форма фельетона, где можно было бы рассуждать от себя, как Пушкин делал это в «Евгении Онегине». В прозе надо роман вести для этого от героя. А эта форма не по мне.

Под влиянием слов Чехова я было раскрыл тетрадь. Подумал, подумал над белыми страницами и положил тетрадь обратно в стол. Нет, поздно.

Из «Дневника» Алексея Суворина, 17 мая 1899 г.

[…] Сегодня второе представление «Чайки» Чехова. Пьеса прошла лучше, но все-таки как пьеса она слаба. В ней разбросано много прелестных вещей, много прекрасных намерений, но все это не сгруппировано. Действия больше за сценой, чем на сцене, точно автор хотел показать только, как действуют известные события на кружок людей и тем их характеризовать. Все главное рассказывается. Я доволен сегодняшним успехом и доволен собой, что написал о «Чайке» такую заметку, которая шла вразрез со всем тем, что говорили другие.

Из «Дневника» Алексея Суворина, 21 октября 1896 г.

Отдал я повесть, потому что был должен «Новому времени», и если бы не последнее обстоятельство, то повесть моя печаталась бы в толстом журнале, где она вошла бы целиком, где я больше бы получил и где не было бы жужжанья моих уважаемых товарищей. […] Попроси Суворина, чтобы он отдал среды — разве они мне нужны? Они мне так же не нужны, как и мое сотрудничество в «Нов. вр.», которое не принесло мне как литератору ничего, кроме зла. Те отличные отношения, какие у меня существуют с Сувориным, могли бы существовать и помимо моего сотрудничества в его газете.

Из письма А.П. Чехова Ал. П. Чехову, 24 октября 1891 г.

Вы смеетесь над моею основательностью, сухостью, ученостью и над потомками, которые оценят мой труд, я же добром плачу за зло: с восхищением читаю Ваше последнее письмо о расколе и воздаю Вам великую хвалу. Великолепное письмо, и успех его вполне понятен. Во-первых, оно страстно, во-вторых, либерально и, в-третьих, очень умно. Либеральное Вам всегда чрезвычайно удается, а когда пытаетесь проводить какие-нибудь консервативные мысли или даже употребляете консервативные выражения (вроде «к подножию трона»), то напоминаете тысячепудовый колокол, в котором есть трещинка, производящая фальшивый звук.

Из письма А.П. Чехова А.С. Суворину, 2 января 1894 г.

Как-никак, а в общем «Новое время» производит отвратительное впечатление. […] Это не газета, а зверинец, это стая голодных, кусающих друг друга за хвосты шакалов. Это черт знает что. Оле, пастыри израилевы!

Я и Суворин намереваемся ознаменовать наше книгоиздательство, продолжавшееся 12 лет столь благополучно. Посоветуй, как ознаменовать, чем?

Из письма А.П. Чехова Ал. П. Чехову, 5 февраля 1899 г.

Вы спрашиваете, жалко ли мне Суворина? Конечно, жалко. Его ошибки достаются ему не дешево. Но тех, кто окружает его, мне совсем не жалко.

Из письма А.П. Чехова Л.А. Авиловой, 9 марта 1899 г.

Ваше последнее письмо с оттиском (суд чести) мне вчера прислали из Лопасни. Решительно не понимаю, кому и для чего понадобился этот суд чести и какая была надобность Вам соглашаться идти на суд, которого Вы не признаете, как неоднократно заявляли об этом печатно. Суд чести у литераторов, раз они не составляют такой обособленной корпорации, как, например, офицеры, присяжные поверенные, — это бессмыслица, нелепость; в азиатской стране, где нет свободы печати и свободы совести, где правительство и 9/10 общества смотрят на журналиста как на врага, где живется так тесно и так скверно и мало надежды на лучшие времена, такие забавы, как обливание помоями друг друга, суд чести и т. п., ставят пишущих в смешное положение зверьков, которые, попав в клетку, откусывают друг другу хвосты. […] Судить Вас за то, что Вы печатно, совершенно гласно высказали свое мнение (какое бы оно ни было), — это рискованное дело, это покушение на свободу слова, это шаг к тому, чтобы сделать положение журналиста несносным, так как после суда над Вами ни один журналист не мог бы быть уверен, что он рано или поздно не попадет под этот странный суд… Обвинительные пункты как бы умышленно скрывают главную причину скандала, они умышленно взваливают все на беспорядки и на Ваши письма, чтобы не говорить о главном… Общество (не интеллигенция только, а вообще русское общество) в последние годы было враждебно настроено к «Новому времени». Составилось убеждение, что «Новое время» получает субсидию от правительства и от французского генерального штаба. И «Новое время» делало все возможное, чтобы поддержать эту незаслуженную репутацию, и трудно было понять, для чего оно это делало, во имя какого бога… О Вас составилось такое мнение, будто Вы человек сильный у правительства, жестокий, неумолимый — и опять-таки «Новое время» делало все, чтобы возможно больше держалось в обществе такое предубеждение. Публика ставила «Новое время» рядом с другими несимпатичными изданиями, она роптала, негодовала, предубеждение росло, составлялись легенды — и снежный ком вырос в целую лавину, которая покатилась и будет катиться, все увеличиваясь. И вот в «обвинительных пунктах» ни слова не говорится об этой «лавине», хотя за нее-то именно и хотят судить Вас, и меня неприятно волнует такая неискренность.[…]

Вчера был у Л.Н. Толстого. Он и Татьяна говорили о Вас с хорошим чувством; им понравилось очень Ваше отношение к «Воскресению». […] Я здоров. Приедете в Москву?

Ваш А. Чехов

Из письма А.П. Чехова А.С. Суворину, 24 апреля 1899 г.

«Новое время» продолжает гнуть свою линию и будет гнуть. Я недавно послал Суворину длинное письмо, в котором вполне искренно, без обиняков написал, в чем общество главным образом обвиняет нововременцев, писал про субсидию, которую якобы «НВ» получает от правительства и от генер. штаба французской армии, писал про каннибальцев и проч. Послал это письмо и теперь жалею, так как оно бесполезно, оно как бульканье камешка, падающего в воду.

Из письма А.П. Чехова. Я. Павловскому, 5 мая 1899 г.

Суть и разгадка взаимных их отношений в том, что Чехов был значительно спиритуалистичнее Суворина, развитее, образованнее его (не был в универс., т. е. Суворин) и вообще имел голову «более открытую всем ветрам», нежели Суворин, и до известной степени проникнутую большим количеством мыслей, большим числом точек зрения, чем как это было у Суворина.

Проще, сжатее — был умнее Суворина.

Но тут начинается страшное:

Он был хитрее Суворина. И хуже его сердцем. Гораздо.

Суворин был замечательно ясное сердце. Да: с 4 миллионами в кармане, с 3 домами, собственник типографии и самой бойкой книготорговли, он был «кадет в удаче», «талант, каких мало», «влюблен в родную Землю», и, среди всех актрис и актеров — сохранил почти детское сердце, глубоко доверчивое к людям, верящее в них, любящее их. […]

Что-то было «щедрое в нем», — о, не в деньгах (хотя и в них)! Щедрое — во всем. Он был щедр на похвалу, щедр на любовь, щедр на помощь. И (удивительно!) — никогда не помнил зла.

Воистину «любимец Божий».

Чехов же, — не имея отнюдь его гения и размаха (практического, в делах), — был его тоньше, обдуманнее и, увы, ловчее… Этой горькою «ловкостью», которая так «не нужна» в могиле.

[…]

Мы шли с Александром Павловичем Чеховым […], и он мне рассказывал, на всегдашний вопрос о Чехове, что «чувствует себя так-то» и «приехал (в Петербург) за тем-то». Сходим с лесенки редакции (он писал что-то в хронику в «Нов. Вр.»), как подымается нам навстречу в соболях Анна Ивановна (жена Суворина):

— Александр Павлыч! Антон Павлыч здесь?!!!

— Нет.

— Как «нет»: мне сказали, что он третьего дня приехал?

— Нет. Может быть, но я не знаю. Нет, скорее это ошибка…

— Что вы? Что же это такое? Алексей Сергеевич (Суворин) ищет его, ждет его…

— Нет. Не приехал.

Простились. Прошла. Она так же любила Чехова, как сам Суворин.

Оба веселые, простые, ясные.

Я ничего не сказал Александру Павлочу. Что сказать? Как сказать? Он лгал, — но уже вторым лганьем, зависимым от брата: что же ему было «сказать», когда ему брат явно сказал — «не говори». […] И он, увы, нечистый сердцем, изогнулся, пригнулся к земле и сказал: «Не вижу Суворина. Не знаю. Не был у него. Ведь он…» […]

Это предательство человека, столь его любившего (т. е. Суворин — Чехова), ужасно.

Когда я вспоминаю этот случай встречи, — у меня всегда холодно в спине. И в мозгу «идет дождь».

В.В. Розанов, «Мимолетное», 25 мая 1915 г.

Помню его встречавшим гроб Чехова в Петербурге: с палкой он как-то бегал (страшно быстро ходил), все браня нерасторопность дороги, неумелость подать вагон… Смотря на лицо и слыша его обрывающиеся слова, я точно видел отца, к которому везли труп ребенка или труп обещающего юноши, безвременно умершего. Суворин никого и ничего не видел, ни на кого и ни на что не обращал внимания, и только ждал, ждал… хотел, хотел… гроб!

В.В. Розанов

Раз, приехав с чьих-то похорон вместе с Чеховым, или с кладбища, куда мы с ним часто ездили, я пил с ним чай у себя дома. Мы сидели вдвоем. Я сказал:

— Вот и меня похоронят и так же придут домой и станут пить чай и говорить о всяком вздоре.

Он засмеялся: «Конечно, будет так».

Из «Дневника» Алексея Суворина, 27 сентября 1900 г.

Прежде переписывался, особенно с Чеховым. А теперь не с кем.

Из «Дневника» Алексея Суворина, 30 мая 1907 г.