Теория центрального конфликта

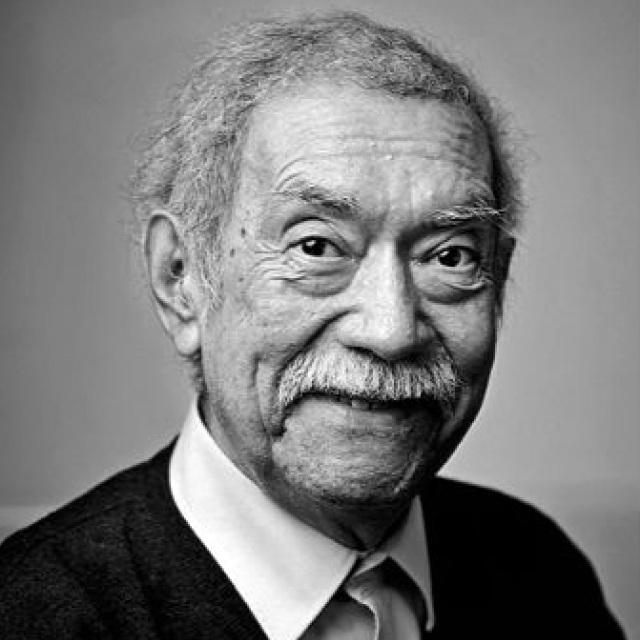

Рауль Руис

В этой главе я бы хотел поразмышлять о кино, главным образом — о кино американском. Америка — единственное место в мире, где на сравнительно раннем этапе в кинематографе была разработана всеохватывающая нарративная и драматическая теория, известная как теория центрального конфликта. Тридцать-сорок лет назад [«Поэтика кино» была написана в начале девяностых и опубликована в 1995 году — прим. пер.] эта теория служила нормативным принципом исключительно в американском кино. В настоящее же время она имеет силу закона в большинстве важнейших центров мировой киноиндустрии.

Сорок лет назад в провинциальных кинотеатрах Чили показывали очень много американских фильмов. Некоторые из этих фильмов мы помним до сих пор — они стали частью наших воспоминаний о детстве или, по меньшей мере, частью нашего культурного багажа. Но многие из них были просто чудовищными. Мы не могли понять, откуда у них ноги растут — уж слишком много у них было этих ног. Я имею в виду фильмы категории «Б», фильмы-загадки, таинственность которых не испарилась и по сегодняшний день. Имена большинства режиссёров тех фильмов вы, наверное, никогда не слышали: Форд Биб, Реджинальд Ле Борг, Хьюго Фрегонезе, Джозеф Х. Льюис, Бадд Беттикер, Уильям Бодин, и так далее. На некоторых из них лежит ответственность за распространённое среди нас и многих других зрителей заблуждение, что американское телевидение — лучшее в мире, поскольку именно эти режиссёры были постановщиками самых популярных телевизионных сериалов — «Сумеречная зона», «Бонанза», «Неприкасаемые». А когда они исчезли, мы потеряли всякий интерес к американскому телевидению. Кто такие «мы»? Примерно в 1948–1950 годах, я и мои друзья заканчивали начальную школу. Мы любили стрелять по уличным фонарям из малокалиберных винтовок. Будучи вдохновлёнными волной антинацистских фильмов, мы дрались со свежеприбывшими иммигрантами из Германии. Время от времени объявлялось перемирие, и все шли в кино. В нашем городке было два кинотеатра. В одном из них показывали мексиканские порнофильмы, итальянские неореалистические драмы и французские films à thèse, а другой кинотеатр специализировался на американских фильмах для детей. В этот кинотеатр мы и ходили. И даже если кто-то из нас иногда забредал в первый кинозал в надежде увидеть обнажённую женскую фигуру, мы всё равно предпочитали детские фильмы. Даже много лет спустя, уже перестав быть детьми, мы по-прежнему с любовью вспоминали те кинокартины. Я думаю, что именно из них я вынес то, что можно было бы назвать моей первой системой ценностей.

Я бы хотел вкратце перечислить некоторые метафоры, почерпнутые мною из тех фильмов. Когда мы видели человека, шедшего в развалку, в то время как он должен был торопиться, мы говорили, что он «медленнее, чем лошадь злодея». О человеке, оказавшемся в нужном месте в нужное время, мы говорили, что он «словно шляпа главного героя». Когда кто-то жульничал в картёжной игре, мы говорили, что «игра была подстроена, как финальная перестрелка в вестерне». Дождливые воскресенья были «скучнее, чем поцелуй в последнем кадре». Список можно продолжить: «злой как Минг», «плохой как Фу Манчу», «ухмыляющийся как предатель», и так далее. Американские фильмы, которые мы любили, были невероятны и экстравагантны, как и сама жизнь. Тем не менее, существовала странная параллель между нашими ритуальными походами в кино каждую среду и воскресенье и нарративными ритуалами самих фильмов. Поскольку все эти фильмы были совершенно нереалистичными и похожими друг на друга, их счастливые концовки казались нам на удивление жалкими. Откровенно говоря, все счастливые концовки всегда казались мне трагическими, потому что они обрекали положительных героев на непременную победу во всех сражениях. И вполне естественно, что я, как и многие другие, чувствовал облегчение от печальных развязок в итальянских фильмах и аплодировал злодеям, потому что знал, что они вынуждены проигрывать. Из бесчисленных феерий, подаренных нам американским кино, я бы хотел особо выделить сцену из фильма «Флэш Гордон», снятого, если я не ошибаюсь, Фордом Бибом. В этой сцене Флэш Гордон, захватывая вражеский космический корабль, попадает под обстрел собственной команды. Поскольку у него нет радиопередатчика для связи с ними, он начинает стрелять из всех орудий, посылая своей команде сообщение огнестрельным Морзе.

© Грегори Крюдсон

Десять лет спустя, в Сантьяго, я решил изучать театр и кино. Именно в это время я начал размышлять о понятии драматической конструкции. Первым неожиданным открытием для меня стало то, что все американские фильмы подчинены так называемой системе правдоподобия. Из нашего учебника («Как написать сценарий» Джона Говарда Лоусона) я узнал, что фильмы, которые мы любили больше всего, были «плохо сделаны». С этого начались мои затяжные дебаты с определённым сортом американского кино, театра и литературы, которые считаются «хорошо сделаными». Особенно мне претит лежащая в их основе идеология — теория центрального конфликта. Тогда я был восемнадцатилетним юнцом. Сейчас мне пятьдесят два года, но моё изумление всё так же свежо — я до сих пор не понимаю, почему каждый сюжет должен опираться на центральный конфликт.

Я помню первый постулат этой теории: история начинается только тогда, когда один персонаж желает заполучить нечто, а другой пытается ему воспрепятствовать. Начиная с этого момента, посредством различных отступлений, все элементы истории выстраиваются вокруг данного центрального конфликта. Мне сразу же показалась неприемлемой подразумеваемая прямая связь между волей (которая представляется мною как нечто тёмное и океаническое) и мелочными играми различных стратегий и тактик для достижения некой цели, которая, сама по себе не являясь банальной, непременно таковой изображается. В этой главе я попытаюсь изложить свои возражения против понятия центрального конфликта, преподаваемого в школах и университетах Северной и Южной Америки и распространившегося за последние годы по всему миру.

Утверждая, что история может иметь место только если она связана с центральным конфликтом, мы отвергаем все истории, в которых отсутствует конфронтация, и все явления и события, требующие всего лишь безразличия или отстранённого любопытства — такие как ландшафт, гроза вдалеке или обед с друзьями (если, конечно, эти сцены не перемежаются потасовками между положительными и отрицательными героями). Помимо сцен, лишённых конфронтации, теория центрального конфликта устраняет так называемые смешанные сцены: например, обычный ужин ни с того ни с сего прерывается необъяснимым происшествием, ни к чему не ведущим, так что в конце концов всё завершается тем же банальным ужином. Что ещё хуже, эта теория отрицает возможность существования серийных сцен — то есть сцен, следующих друг за другом в определённой последовательности, но не увязывающихся в единый поток. Например, на улице дерутся два человека. Неподалёку ребёнок ест отравленное мороженое. На этом фоне кто-то непрестанно стреляет из окна по прохожим, но никто даже не поворачивает головы. В углу художник пытается запечатлеть эту картину на холсте, в то время как карманный воришка крадёт его кошелёк, а в тени здания, объятого языками пламени, собака доедает мозг распростёртого на земле пьяницы. Вдалеке многочисленные взрывы обрамляют кроваво-красный закат. Подобная сцена не представляет интереса с точки зрения теории центрального конфликта, пока мы не назовём её «Каникулы в Сараево» и не разделим всех персонажей на два враждующих лагеря.

© Грегори Крюдсон

Разумеется, я отдаю себе отчёт в том, что привязывание центрального конфликта к никак не связанным друг с другом сценам помогает решить целый ряд практических проблем. В частности, это позволяет занять внимание зрителя, который пожертвовал на фильм два пустых часа своей жизни. Прежде чем продолжить, я бы хотел сделать два замечания по поводу оправданности аргумента о потраченном зрителем времени. Режиссёрам часто говорят, что наша главная задача — заполнить два часа из жизней нескольких миллионов людей и сделать всё возможное, чтобы им не было скучно. Что имеется в виду под скукой? Приблизительно в IV веке нашей эры, Кассаний или, возможно, какой-то другой древний христианский священник, размышлял о феномене, который считался восьмым смертным грехом. Его называли «tristitia» или печаль, вызванная полуденным демоном. Большинством жертв полуденного демона являются отрезанные от окружающего мира монахи. Tristitia начинается около полудня, когда солнечный свет наиболее ярок. Монах пытается сконцентрироваться на молитве, но слышит шаги и подбегает к окну — за окном никого нет. Но вот уже кто-то тихо стучится в дверь — монах открывает дверь, но там тоже никого. Внезапно им овладевает страстное желание оказаться в каком-нибудь другом месте, где угодно, как можно дальше от своей кельи. Это повторяется снова и снова. Монах уже не может молиться, он чувствует себя усталым, голодным, сонным. Без особого труда можно выделить три стадии ennui или скуки: ощущение лишения свободы, побег посредством сна и, наконец, беспокойство (подобное ощущению вины за некое ужасное деяние, которого мы не совершали). Средство, предлагаемое Кассанием от этого недуга, немногим отличается от методов, пропагандируемых современными экспертами индустрии развлечений для поддержания бодрствования на рабочем месте: используй отвлечение внимания для борьбы с отвлечением внимания, применяй яд в качестве лекарства. Если древние священники действительно так считали, я подозреваю, что это было связано с тем, что они не верили в существование демонов. Но предположим, что демоны всё-таки существуют. Представим себе монаха в келье. Он чувствует приближение скуки. Ему слышатся шаги. Но монах скептичен — он знает, что вокруг никого нет. Тем не менее кто-то входит в келью. Монах знает, что это видение нереально, и принимает его как таковое. Видение предлагает монаху унести его из кельи, и монах соглашается. Он перемещается в далёкие земли. Он хочет остаться там, но пришло время возвращаться домой. Вернувшись в келью, монах с удивлением обнаруживает, что путешествие только ухудшило его состояние. Скука становится ещё более невыносимой и теперь имеет онтологическую тяжесть. Назовём это опасное настроение меланхолией. Теперь каждое путешествие из кельи, каждое новое явление его нереального друга делают меланхолию всё более интенсивной. Монах по прежнему не верит в эти видения, но это отсутствие веры становится заразным. Вскоре сама келья, его братья-монахи и даже общение с Богом становятся иллюзией. Его мир оказывается опустошённым развлечениями. Приблизительно тысячу двести лет спустя, во Франции, Блез Паскаль, в одной из глав «Мыслей», посвящённой развлечениям, предупреждает: «Все несчастья человека происходят от его неспособности оставаться в покое в собственной комнате», даже всего лишь на час. Таким образом, вполне возможно, что скука может быть полезной.

О каком роде скуки идёт речь? Рассмотрим классический пример. Многие из тех, кому за сорок, и кто отказывается принимать снотворное, каждую ночь просыпаются около четырёх часов и предаются одному из двух занятий: воспоминаниям о прошлом или построением планов на грядущий день. В миланском диалекте даже существует слово, описывающее первое из этих времяпровождений: «calendare». Возможно, Бергсон, которому было свойственно сомневаться в значимости настоящего, вечно исчезающего в приливах и отливах прошлого и будущего, мог бы заинтересоваться этим редкостным мигом, когда прошлое и будущее расступаются, как воды Красного Моря, перед интенсивным ощущением присутствия здесь и сейчас, в состоянии активного отдыха. Это редкое мгновение, которое древние теологи называли «парадоксом Святого Григория», происходит тогда, когда душа находится одновременно в состоянии покоя и в движении, вращаясь, как циклон вокруг собственного эпицентра, в то время как события прошлого и будущего исчезают вдали. Вероятно, я предлагаю эти скромные аргументы в пользу скуки потому, что интересующие меня фильмы иногда тоже могут вызвать подобное состояние. Те из вас, кто знаком с фильмами Майкла Сноу, Одзу или Тарковского, знают, что я имею в виду. Это так же относится к Энди Уорхолу и Жану-Мари Штраубу с Даниэль Юйе.

© Грегори Крюдсон

Но вернёмся к фильмам, которые не являются скучными — к фильмам, вызванным полуденным демоном. Теория центрального конфликта производит на свет «атлетические» фантазии и предлагает нам отправиться в путешествие. Будучи порабощёнными волей главного героя, мы проходим с ним через различные стадии конфликта, и наш герой является одновременно его стражем и заложником. В конце концов нас отпускают на волю, но мы уже немного печальнее, чем были раньше. Единственная мысль в нашей голове — как можно скорее отправиться в новое путешествие.

Если я не ошибаюсь, доктор Джонсон различал два типа психических заболеваний — меланхолию и энтузиазм. Изучив случай Кристофера Смарта, полного энтузиазма автора новой концовки Библии, Джонсон решил, что одно заболевание можно исцелить другим. В качестве средства против меланхолии он рекомендовал энтузиазм.

Как вы уже заметили, я часто обращаюсь к понятию воли. Вполне возможно, что теория центрального конфликта является амальгамой классической драматической теории и Шопенгауэра. По крайней мере, именно это утверждают её создатели — Генрик Ибсен и Бернард Шоу. На этой почве возникают истории, подпитываемые актами проявления воли, в которых желание предпринять нечто (активная воля) нередко можно спутать с желанием обладать кем-то (страстная воля). Желание и любовь — это составные части единой сети действий и решений, конфронтации и выбора. То, как ты любишь, не имеет значения. Важно то, как ты добиваешься того, чего хочешь. В лабиринте главных и второстепенных вариантов выбора, каждодневных действий и страстей, наши похитители всегда выбирают наиболее короткий путь. Они хотят свести все конфликты к одному главному. Теоретики центрального конфликта порой настаивают на том, что в природе не существует пьес, фильмов или литературных произведений, лишённых центрального конфликта. Бесспорно одно: эта теория неопровержима, то есть недоказуема.

© Грегори Крюдсон

Боюсь, что в тонкой ткани повседневной жизни, с её целенаправленными, но несущественными поступками, бессознательными решениями и случайностями, теория центрального конфликта — не больше чем «теория-хищник» (воспользуясь терминологией эпистемологов): система идей, которая поглощает и порабощает любые другие идеи, ограничивающие её действие. И хотя нам известно, что фундамент теории центрального конфликта был заложен Ибсеном и Шоу (даже Аристотель упоминается в качестве её покровителя), мне кажется, что в её сегодняшней инкарнации она гораздо ближе к двум другим, довольно второстепенным, философским фантазиям.

Первая из них — это волевой реализм (realisme volitif) Мена де Бирана, который утверждал, что мир — всего лишь сумма столкновений, оказывающих влияние на познающего субъекта, что, на мой взгляд, равносильно описанию летнего отпуска как серии автокатастроф (впрочем, я уверен, что если развить эту теорию в духе лейбницевских реформ картезианской динамики, результат будет сногсшибателен). Другой философской системой, имплицированной в теории центрального конфликта, является «Диалектика природы» Энгельса, согласно которой весь мир, даже мирный ландшафт или мёртвый листок — это поле битвы. В каждом цветке происходит сражение между тезисом и антитезисом, борющихся за синтез. На мой взгляд, у этих двух теорий есть что-то общее — они делают ударение на «презумпцию враждебности». Этот принцип постоянной враждебности в киноисториях проблематичен ещё и потому, что вынуждает нас становиться на чью-то сторону. Упражнения в подобных фантазиях часто приводят к образованию своего рода онтологического вакуума. Игнорируются вторичные предметы и события (но зачем же называть их вторичными?), и всё внимание сосредотачивается на битве между героями.

Ненасытный аппетит, проявляемый этой хищной идеей, уже простирается далеко за пределы просто теории — идея стала нормативной системой. Продукты, изготовленные в соответствии с этой нормой, не только захватили весь мир, но также навязали свои правила большинству центров аудиовизуальной продукции по всему земному шару, не без помощи своих собственных теологов, инквизиторов и полицейских. Вот уже три или четыре года, как фильмы, в которых не соблюдены правила этой теории, считаются неприемлемыми (и неважно, где они были сняты — в Италии или во Франции). Тем не менее, истории, вращающиеся исключительно вокруг конфликта, отнюдь не эквивалентны повседневной жизни. Разумеется, люди вечно сражаются и соперничают друг с другом, но исключительно состязанием невозможно выразить всю полноту события, частью которого это состязание является. Иногда я говорю о трёх элементах — выбор, решение и конфронтация — в совокупности составляющих действие, которое потом может быть форсировано в единую систему конфликта. Я не буду забредать слишком далеко в лабиринт, проложенный американскими философами действия (такими как Дэвидсон, Пирс и Томсон), но предложу вам небольшую экскурсию, чтобы передать то чувство изумления, которое охватывает меня каждый раз, когда я обращаюсь к этому вопросу.

© Грегори Крюдсон

Начнём с выбора. Выбор между чем и чем? Человек, который должен совершить выбор, находится в такой ситуации, когда у него не остаётся другого выбора кроме как сделать выбор. Он не может развернуться и пойти домой, иначе не будет никакой истории. Кроме того, существует ограниченное число альтернатив, из которых нужно выбирать, и все они предопределены. Но кем? Богом? Общественными устоями? Астрологией? Предрешён ли мой выбор? Если кто-то — допустим, Бог — предопределил мой выбор заранее, между сколькими вариантами ему пришлось выбирать? Это непростой вопрос. Я помню, что в теории игр существует такая задача: в безграничном мире нужно организовать глобальные выборы среди бесконечного количества голосующих, кандидатов и их политических партий и разработать стратегии, чтобы обеспечить выигрыш каждого [См. «Симуляцию 4» во втором томе «Поэтики кино» — прим. Р. Руиса] (ср. Тарский и Солар-Пети о применениях «измеряемого числительного» Улама). Вспомним также, что сверх-компьютер (который Луис Молина называет Богом) более или менее знает, направляемся ли мы в рай или в ад; но поскольку бесконечность всего лишь потенциальна и никогда не является фактической, Его знание имеет отношение только к реальному положению вещей. Если я приговорён к адским мукам, но, руководствуясь свободой воли, меняю свой образ жизни и становлюсь добропорядочным человеком, Бог незамедлительно узнает, что мне даровано вечное спасение (согласно доктрине «ciencia media» — «среднего знания»).

Рассмотрим противоположный пример: люди, которые действуют не задумываясь и, таким образом, полностью пропускают стадию выбора, на самом деле совершают выбор a posteriori. Человек лягает стену, при этом ломает ногу, но поздравляет себя и говорит: «То, что я сделал — хорошо, потому что это сделано мной, и суверенитет моих действий — достаточное обоснование для этого поступка». Именно так ведёт себя Дон Кихот — он движется вперёд, следуя логике собственного безрассудства (la razon de la sinrazon).

Существует любопытная мусульманская вариация на тему выбора, которую можно выразить следующим образом: прежде чем совершить выбор, я должен выбрать совершение выбора; но прежде чем выбрать совершение выбора, я должен выбрать выбирание совершения выбора. И пока существует выбор, я могу превратить его в бездонный колодец. Предположим, что на дне этого колодца находится Бог. Тогда, в конечном счёте, выбор совершается именно Им. Если выбор неудачен, значит именно так было угодно Богу. Зачем же тогда выбирать вообще? Другой, более практической задачей является вопрос — из скольких альтернатив следует выбирать? Допустим, у нас есть два варианта для выбора, и в конце каждого эпизода нашей истории герою предстоит совершить новый выбор одной из двух альтернатив. Каждый такой выбор является совершенно новым, независящим ни от какой глобальной стратегии. Сколько ошибок может допустить наш герой, прежде чем мы потеряем интерес к его приключениям? В одном из своих увлекательных эссе специалист по голубям Мартинойя описал ритуальный цикл ошибок, допускаемых голубями. Он проделал эксперимент, согласно которому голубей помещали между двух окон, за одним из которых находилась пища, а за другим ничего не было. Вместо того, чтобы менять местами заоконное содержимое, как это бы сделал любой среднестатистический «голубевед», Мартинойя оставил условия эксперимента неизменными и обнаружил, что, хотя голуби довольно быстро понимают, где находится пища, всё же иногда, следуя строго вычисляемым циклам, они проверяют, не появилась ли пища в пустом окне. Пронаблюдав это поведение у голубей, Мартинойя повторил эксперимент, используя в качестве подопытных группу своих коллег из Рурского Университета Бохума. К его величайшему удивлению, учёные вели себя точно так же, как голуби. Когда он позже попросил своих коллег объяснить своё поведение, они не смогли этого сделать, кроме одного профессора, который дал смутно философский ответ: «Я хотел убедиться, что вселенная по-прежнему на месте». Если мы применим голубиный цикл умышленных ошибок к приключенческому фильму, возможно, мы обнаружим ту же самую модель поведения у его персонажей. Займём пессимистическую точку зрения и предположим, что главный герой постоянно делает неправильные выборы. Какая история из этого получится? Будет ли её концовка несчастной? Будет ли у неё концовка вообще? Будет ли история циклической? На мой взгляд, в результате получится комедия, потому что зритель всегда будет заранее знать выбор героя, и этот неправильный выбор будет вызывать смех.

Как насчёт сюжета без единого выбора? Я имею в виду даже не отказ от совершения выбора (как в «Гамлете»). Позволю себе предложить несколько известных мне примеров подобных историй-без-выбора. В битве при Альказар-Куивир, король Португалии дон Себастьян выстраивает свои войска напротив вражеских шеренг мусульман и приказывает своим солдатам не двигаться, пока он не даст команду. Проходит несколько часов, но король безмолвствует. Он выглядит если не спящим, то по крайней мере отсутствующим, находящимся где-то очень далеко от поля боя. Враг атакует. Перед лицом поражения, один из придворных подходит к королю и говорит: «Мой повелитель, они приближаются, сейчас мы умрём», на что король отвечает: «Ну что ж, значит, мы умрём, но давайте умрём медленно». С этими словами он исчезает в гуще сражения, уже навсегда. Его поведение воспринимается как своего рода мистический героизм, становится мифом и моделью для подражания. Несколько веков спустя, во время Олимпийских Игр в Лос-Анджелесе, выдающийся португальский атлет лидирует в забеге на десять тысяч метров. Внезапно он останавливается и выходит из соревнования. Его болельщики воспринимают этот жест как проявление героизма. Бегун возвращается в Португалию, где все приветствуют нового героя, и президент республики провозглашает его «достойным преемником дона Себастьяна». А вот другой пример, который вам, возможно, ближе: писец Бартлби, герой одноимённой повести Мелвилла. Его лейтмотив — «Я бы предпочёл не…» — стал девизом моего поколения. В этот бестиарий не-решений мы также обязательно должны включить Будду, или, по крайней мере, мою любимую из его инкарнаций — Цзи Гонга, известного под прозвищем «сумасшедший монах». Здесь же следует упомянуть испанских еретиков-юстификационистов в их позднем воплощении, которое можно резюмировать следующим высказыванием: «раз Христос даровал нам вечное спасение, нам нечего больше делать». Присциллиан считал, что прежде чем выйти из комнаты, нужно долго биться о её стены, ибо тот, кто сразу замечает дверь или окно, поступает предосудительно. К списку можно также добавить американских и советских политологов, разработавших абстенционистскую философию разрешения конфликтов. Согласно этой философии (если я не введён в заблуждение противоречащими друг другу принципами противостоящих политических теорий, наверняка нарушивших её чистоту), для того, чтобы успешно нейтрализовать конфликт, интервенция должна быть произведена до его возникновения. Наконец, чтобы подвести итог этой антологии не-решений, я упомяну странную дисциплину под названием этнометодология, основанную профессорами Гарфинкелем, Лесерфом и другими, и приведу практический пример. Ученик обращается к учителю за советом: «Я — еврей. Могу ли я жениться на девушке, которая не еврейка?» У учителя есть несколько возможных кратких и произвольных ответов, и ещё до начала этого диалога он знает, что, независимо от вопросов, он ответит отрицательно на первые пять, утвердительно на следующие три, и так далее. Ученик должен комментировать каждый ответ учителя и после шестого вопроса говорит: «Значит, что бы я ни решил, я не должен ни в коем случае представлять эту не-еврейскую девушку моим родителям?», на что учитель отвечает: «Да, ты должен», таким образом противореча собственному ответу на первый вопрос. Представим себе более драматичный пример — ученик спрашивает: «Должен ли я убить своего отца?», и учитель отвечает: «Да, ты должен». Тогда ученик восклицает: «Но если я убью его, я уже никогда не смогу взять его с собой на каникулы в Рим?» «Да, ты сможешь», отвечает учитель.

© Грегори Крюдсон

Разумеется, фанатичные приверженцы теории центрального конфликта всегда смогут возразить, что каждый случай отказа от решения и любое колебание всё равно являются формой действия, и любое всеохватывающее опровержение, отвергающее предложенный поступок целиком и полностью, является, согласно философам действия, «акратическим актом». В своём эссе о Фрейде Дональд Дэвидсон [См. Дональд Дэвидсон «Парадоксы иррациональности» (1978) — прим. пер.] использует следующие термины: «принцип Платона» для описания тезиса, что никакое преднамеренное действие в сущности не может быть иррациональным, и «принцип Медеи» для описания теории, утверждающей, что человек может нарушить законы здравого смысла только по принуждению какой-либо внешней силы, нарушающей его волю. Далее, пытаясь обобщить точку зрения Фрейда, Дэвидсон затрагивает главную проблему: 1. Наш разум состоит из полунезависимых структур, которые не следуют принимаемым вслепую решениям (принимающего решения назовём для удобства центральным правительством). 2. Эти полунезависимые регионы объединяются в независимые органы власти (или независимые разумы), со своими собственными структурами, соединённые нитями с центральным разумом. В эзотерическом китайском трактате «Тайна Золотого Цветка», неизвестный автор иллюстрирует четыре ступени медитации изображением медитирующего монаха. Исключительно за счёт интенсивной концентрации, он разделяется на пять маленьких медитирующих монахов, каждый из которых в свою очередь разделяется на четыре новых крохотных монаха. 3. Эти полунезависимые субструктуры могут захватить власть центрального разума в свои руки и начать принимать важные решения. Можно представить себе эту иерархию в виде Республики, в которой политическая партия маленьких монахов побеждает на выборах и начинает принимать решения вопреки интересам — и, главное, за пределами понимания — большого монаха, который и является Республикой Личности.

Другим компонентом теории центрального конфликта является вопрос принятия решения. Мне кажется, что проблематика этого понятия содержится уже в самой терминологии. Можно ли вообще представить себе драму без центральных моментов принятия решения? Лично я, когда сочиняю истории (признаюсь, довольно абстрактные), всегда стараюсь использовать так называемую «пенталудическую модель». Попросту говоря, я воображаю, что мои герои — стадо игральных костей (по аналогии со стадом буйволов). Число граней игральных костей меняется от стада к стаду (оно может быть равно нулю, шести или бесконечности), но в пределах каждого стада это число всегда одно и то же. Стада игральных костей могут играть в пять различных видов игр. Например, они могут соревноваться с другими стадами, и именно в этой игре нередко соблюдаются правила теории центрального конфликта. Иногда они могут играть в азартные игры (что вполне естественно для игральных костей). В третьей разновидности играющие могут изображать страх, злость или радость, носить маски, пугать или смешить друг друга. Четвёртая игра называется «головокружение» и её целью является замереть в наиболее опасной позе, угрожающей выживанию всего стада. Пятую игру лучше всего назвать «долгосрочное пари» — в ней, к примеру, говорят что-нибудь вроде «клянусь не менять рубашку до падения Иерусалима» или, в более простом варианте, «я буду любить тебя до конца жизни».

Внутри каждой игральной кости находится бесконечное множество других миниатюрных костей, с тем же числом граней. Отличие заключается в том, что эти внутренние кости — жульнические: одна из граней в каждой кости начинена свинцом, так что на них всегда выпадает одно и то же число, они становятся «предвзятыми». В ходе каждой игры стадо пытается учесть это жульничество со стороны миниатюрных костей, придавая определённую слаженность игре всего коллектива. К счастью, внутри каждой маленькой кости содержится особая магнитная пыль, способствующая тому, что в конечном итоге всё стадо сходится в одной определённой точке. Таким образом, в этом примере воля подразделена на три элемента: лудическое (игровое) поведение, мошенничество и магнитное притяжение. В каждом из игровых туров стада игральных костей отправляются в долгие путешествия в неопределённом направлении, но рано или поздно всё равно встречаются в одной точке. С приближением к этой точке частота и интенсивность игр увеличивается. Допустим, что эти галактики-стада игральных костей, сходящиеся на едином магнитном полюсе, находятся на грани принятия решения. Но эта грань также является конечной точкой и/или точкой исчезновения. Поэтому можно сказать, что единичное действие является результатом столкновения этих движущихся атомов (игральных костей, образующих стада), и каждый из них обладает галактической структурой, описанной выше. Конец концептуальной симуляции.

© Грегори Крюдсон

Вернёмся к нормальной — или нормализированной — истории. Главный герой готов к действию, он намерен принять решение, он взвесил все «за» и «против» и знает, насколько это возможно, последствия своего решения. К сожалению, наш герой — араб, живущий в XIII веке, даже не помышляющий о принятии какого-либо решения, предварительно не обратившись к «Трактату о хитрости». Он знает, что главная цель каждого решения — позволить себе подчиниться воле Бога. Принимая любое решение, следует подражать Богу. Но Бог создал мир при помощи «hila» — хитрости. Hila — не самое быстрое средство достижения цели, но наиболее искусное: никогда не действующее напрямую, никогда не явное, ибо Бог не может выбрать слишком очевидный путь. Например, Он не может принудить свои творения что-либо сделать и не способен принять решение, которое может повлечь за собой конфликт. Поэтому он вынужден использовать обходные пути (baram): уловки (kayd), мистификации (khad), западни (makr). Теперь представим себе вестерн, развёртывающийся по этим принципам. Герой устраивает ловушки, но никогда не ввязывается в потасовки и перестрелки и делает всё возможное, чтобы подчиниться божьей воле. В один прекрасный день на главной улице города он сталкивается лицом к лицу с главным злодеем (условно назовём его шерифом). Шериф говорит герою: «Ты ограбил банк и сейчас ты за это расплатишься!», на что герой отвечает: «Что ты имеешь в виду под «ограбил банк»? Как ты можешь быть уверен в том, что банк был ограблен именно мною? В любом случае, что нового содержится в том, что ты только что произнёс? И каким образом твои слова приближают нас к Богу?» Фактически, его реакция идентична тому, как мог бы повести себя в подобной ситуации английский философ Джордж Эдвард Мур.

Этим отступлением я хотел показать, что критерии поведения большинства персонажей современных фильмов почерпнуты из единственной и вполне определённой культуры — американской. В этой культуре необходимым является не только быстрое принятие решения, но и немедленное действие согласно принятому решению (в отличие от, скажем, культур Китая или Ирака). Непосредственным результатом большинства решений в этой культуре становится какой-нибудь конфликт (опять же, в отличие от других культур). Многие другие культуры и их школы мысли отрицают прямую казуальную связь между принятием решением и возможным конфликтом; они так же отрицают, что физическое или вербальное столкновение являются единственно возможной формой конфликта. К сожалению, эти другие общества, втайне приверженные своим традиционным взглядам на данные вопросы, внешне уже давно переняли риторическое поведение Голливуда. Поэтому другим — политическим — последствием глобализации теории центрального конфликта является то, что «американский образ жизни» стал приманкой, маской: нереальный и экзотический, он стал прекрасной иллюстрацией заблуждения, которое Уайтхед назвал «подменой конкретности» («misplaced concreteness») [См. Альфред Н. Уайтхед «Наука и современный мир» (1925) — прим. пер.]. Подобная синхронность между художественной теорией и политической системой доминирующего государства — редкость в истории, но ещё большей редкостью является принятие этой теории большинством стран мира. Причины такой синхронности уже неоднократно и широко обсуждались: политики и актёры стали взаимозаменяемы, потому что и те, и другие используют одни и те же средства массовой информации, пытаясь достичь вершин мастерства в одной и той же логике репрезентации и практикуя одну и ту же логику повествования — согласно которой, напомню, события не обязательно должны быть реальными, но обязаны быть реалистичными (Борхес однажды заметил, что Мадам Бовари — реалистична, в то время как Гитлер — отнюдь нет). Недавно я слышал, как политический комментатор превозносил войну в Персидском Заливе за её реалистичность, то есть правдоподобность, и в то же самое время критиковал войну в бывшей Югославии за то, что она нереалистична, поскольку иррациональна.

В своей книге «Поступки и другие события» Джудит Джарвис Томсон пытается дать определение действию. С неотразимым чувством юмора, она анализирует акт убийства президента Кеннеди, атакуя его огневым валом алгебраических формул. Её анализ также касается сорванных действий (то есть запланированных действий, которые так и не воплотились), в частности, случая, в котором преступление было нарушено — или спровоцировано — концертом для губной гармоники, если, конечно, не считать саму игру на губной гармонике преступлением. Приведу цитату: «Если Вы стреляете в другого человека, является ли акт прицеливания перед тем, как спущен курок, частью выстрела? Я думаю, что является (ведь взятие жертвы на мушку играет немаловажную роль в убийстве). Теперь предположим, что Сирхан замешкался на секунду между прицеливанием и выстрелом. Это означает, что убийство Кеннеди было событием, лишённым непрерывности, поскольку ни одна из составных частей убийства не имела место во время той паузы». Расчленение действия на микродействия подразумевает, что эти микродействия могут быть в определённой степени независимыми друг от друга. Они даже могут противоречить друг другу, быть побочными по отношению к основному действию — как будто внезапный интерес, проявляемый убийцей к рубашке жертвы, не имеет ничего общего с убийством. Всем известен парадокс Зенона, в котором он доказывает невозможность движения, разбивая это действие на бесконечное количество составляющих. В течение многих лет я мечтал заснять события, которые могли бы перемещаться из одного измерения в другое и которые могли бы быть разбиты на образы, занимающие разные измерения, и всё это с единственной целью — чтобы я мог сложить, умножить или разделить их друг на друга, комбинировать их любым пришедшим мне в голову образом. Если принять за аксиому, что любая фигура может быть представлена как группа точек, каждая из которых находится на определённом (уникальном) расстоянии друг от друга, и что из этой группы точек можно образовать новые фигуры в двух, трёх измерениях или в n-ом количестве измерений, тогда точно так же можно допустить, что добавление или вычитание измерений может изменить логику изображения и, следовательно, его экспрессивность, не изменяя изображение в целом.

© Грегори Крюдсон

Я знаю, что читатели заставят меня спуститься с облаков на землю и скажут, что такой фильм невозможен или, по меньшей мере, не будет пользоваться коммерческим успехом. Но я бы хотел напомнить, что наплыв в кино является методом сопоставления двух трёхмерных изображений, которые, как заметил Расселл, могут образовывать даже шестимерные изображения. Каждый фильм, каким бы заурядным он ни был, бесконечно сложен. Если при трактовке следовать основной сюжетной линии, она может показаться простой, но на самом деле любой фильм является гораздо более запутанным. В этой связи стоит задаться вопросом: насколько мы уверены в том, что зрители в недалёком будущем будут в состоянии понять фильмы, которые мы снимаем сегодня? Я даже не говорю о так называемых «сложных» фильмах, потому что они обычно удостаиваются подробных обсуждений и комментариев. Я имею в виду фильмы вроде «Рэмбо» или «Флэш Гордон». Смогут ли зрители будущего узнать, что герой в одном кадре — тот же, что и в следующем? Внимательный зритель будущего сразу поймёт, что между двадцать четвёртым и двадцать пятым кадром Роберт де Ниро пообедал макаронами, а между сто двадцать третьим и сто двадцать четвёртым кадром он явно съел на ужин жареную курицу. Однако подобное чрезмерное внимание к кулинарным подробностям повлечёт за собой разрыв в непрерывности повествования и сделает слежение за развитием сюжета невозможным. Несколько недель тому назад профессор Гай Скарпетта сообщил мне, что его студенты в Университете Реймса не понимают фильмы Альфреда Хичкока — возможно, потому, что некоторые вещи, которые мы воспринимаем как сами собой разумеющиеся и которые помогают нам понять тот или иной фильм, меняются с невероятной скоростью, вкупе с нашими критическими ценностями.

Последнее замечание относительно момента принятия решения. Может ли решение содержать в себе другие, более мелкие решения? Безусловно, оно может быть принято с целью сокрытия других решений, может быть лицемерным или безответственным, но можно ли подразделить его на мелкие составные части? Даже если я не верю в логичность стоящего передо мной вопроса, я всё равно полагаю, что каждый раз, когда я принимаю то или иное решение — например, решение прийти сюда, к вам — у меня существует альтернатива замаскировать своим решением целую серию других решений, которые не имеют ничего общего с первоначальным. Моё решение — это маска, за которой царит беспорядок, apeiron. Откровенно говоря, сегодня утром я решил не приходить сюда. Тем не менее я здесь перед вами.

Перевод Дмитрия Мартова и Ларисы Смирновой.

Редакция благодарит Дмитрия Волчека за предоставленные материалы.

Читайте также

-

Добро пожаловать, или — «Посторонний» Франсуа Озона

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

Перемещенные города, перевернутые смыслы

-

Берлин-2026: Не доезжая до Мемфиса — «Самый одинокий человек в городе» Тиццы Кови и Райнера Фриммеля

-

Берлин-2026: Без усилий о Нью-Йорке и любви — «Единственный карманник в Нью-Йорке» Ноа Сегана

-

Szerencsejáték Támogatás