Рождение киноэкспрессионизма

Именно ритм делает «Калигари» таким убедительным. Сначала этот ритм до предела замедлен; действие разворачивается с почти нарочитой обстоятельностью. Налицо стремление сделать напряжение невыносимым. Затем, когда ярмарка постепенно приходит в движение, темп ускоряется, действие концентрируется, набирает обороты, захватывает, и слово «конец» звучит неожиданно, как пощёчина.

— Луи Деллюк, Cinéma. Париж, 1922 год.

Склонность к ярчайшим контрастам, которая в экспрессионистской литературе проявилась в отрывистых фразах и произвольных грамматических перестановках, а также присущая немцам любовь к полумраку и таинственным, призрачным образам должны были найти выражение в новом искусстве кино. Видения, вызывающие тревогу и беспокойство, возникают в нём в наполовину вымышленной, наполовину осязаемой, «настоящей» реальности. В эту самую хаотичную эпоху две крайности — маниакальное стремление психоанализа разложить переживания человека на отдельные составляющие и экзальтированное, отвергающее любую психологию мировоззрение экспрессионизма — встретились с так до конца и не забытым мистицизмом духовного мира романтиков. Этим объясняется тот факт, что режиссёры, которые впоследствии, когда экспрессионизм отошёл в прошлое, оказались абсолютно второсортными, в своё время создали сильные, очень своеобразные картины (как это было, например, с Робертом Вине).

Участвовавшие в съёмках «Калигари» кинематографисты

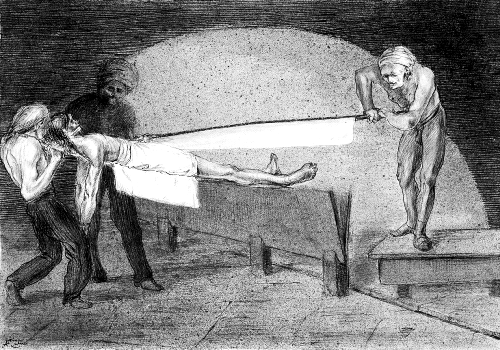

Эрих Поммер, опытный и успешный продюсер картины, рассказывал 1, что сценаристы хотели привлечь к созданию декораций Альфреда Кубина. Кубин, вероятнее всего, создал бы декорации в стиле Гойи, и киноэкспрессионизм в Германии лишился бы тревожной глубины своего абстрактного оформления и другим путём шёл бы к той галлюцинирующей убедительности и проникновенности, которая присуща ему сегодня. Кубин, как и Яновиц, вырос в Праге — в этом таинственном городе Голема, где по узким переулкам гетто всё ещё бродил дух средневековья. И так же, как Яновицу, ему были знакомы страхи угрюмого существования между мирами. В автобиографическом эссе, опубликованном в

Читая эти строки, невольно сожалеешь о том, что Кубину — этому демоническому творцу ночных кошмаров вокруг обыденной жизни — не довелось работать над декорациями для «Калигари». Поражающие воображение экспрессионистские декорации, безусловно, имели решающее значение для особого стиля этой картины, на которую уже искусство Карла Майера наложило отпечаток исключительности. В совокупности это имело даже большее значение, чем режиссура Роберта Вине.

Рисунок Альфреда Кубина Что вы делаете! (1899—1900)

Практик и реалист, Поммер вспоминает, что когда Майер и Яновиц говорили ему об искусстве, он смотрел на сценарий совсем с другой точки зрения. «Эти двое», — пишет он, — «хотели экспериментов, я же видел, что есть возможность снять сравнительно дешёвый фильм».

Исполнение декораций на холсте вместо сооружения их из строительных материалов означало существенное снижение расходов и упрощало процесс создания фильма в тогдашних условиях нехватки финансовых средств и дефицита материалов. С другой стороны, в Германии того времени, когда ещё слышны были отголоски задушенной в зачатке революции, а экономическое положение было так же нестабильно, как и душевное состояние большинства людей, атмосфера была вполне благоприятной для смелых новаций и экспериментов со стилем. Впоследствии в Лондоне режиссёр «Калигари» Роберт Вине присвоил себе заслугу оформления фильма в экспрессионистском стиле. Однако Герман Варм и Вальтер Рёриг, приглашённые Поммером в качестве

Сегодня Варм вспоминает, как он «уже при чтении необычного сценария, поражающего вычурностью стиля и своенравной формой, понял, что декоративное решение должно быть нацелено на фантастическое, чисто художественное воздействие, в полном отрыве от реальности». «До поздней ночи мы, трое художников, обсуждали сценарий. Рейман, чьи картины в тот период были подвержены влиянию экспрессионизма, настоял на том, что этот материал по своей форме должен быть экспрессионистским. В ту же ночь мы сделали несколько набросков».

Эскиз Германа Варма к фильму Кабинет доктора Калигари (1920)

Эти обстоятельства приводятся здесь не просто как забавный случай; они наглядно показывают основополагающий принцип немецкого кинопроизводства того времени и, в частности, ту огромную роль, которую играли в процессе создания киноленты авторы сценария и технические работники. Это также свидетельствует о том, что в Германии, в отличие, скажем, от Франции, не было — за исключением «абсолютного кино» 2 — «авангарда» как такового. В Германии киноиндустрия за короткое время освоила все художественные составляющие кинопроизводства, так как благодаря успеху «Калигари» за рубежом, стало ясно, что кино в конечном счёте может приносить прибыль. Впрочем, мы должны понимать, что такой крупный концерн, каким позднее стала УФА, никогда не осмелился бы на эксперимент, подобный тому, каким была картина «Кабинет доктора Калигари». «Декле» же, которая представляла собой небольшую, скромную, независимую студию, было нечего терять, и в то же время она могла выиграть в глазах тех интеллектуалов, которые ещё в

? ? ?

Здесь необходимо ещё раз указать на выдающуюся роль немецких кинохудожников. Ещё до «Калигари»

Именно после «Кабинета доктора Калигари»

Иначе обстояли дела с таким своенравным и значительным режиссёром, как Фриц Ланг. По эскизам Отто Хунте и Эриха Кеттельхута для «Нибелунгов» (Die Niebelungen) видно, что и здесь каждый актёр изначально вписан в композицию сцены. Однако сам Ланг на протяжении более трёх недель до начала съёмок на рабочих встречах со съёмочной группой, продолжавшихся с утра до поздней ночи, обговаривал всё вплоть до мельчайших подробностей с техническим персоналом (начиная с главного оператора и

Кадр из фильма Роберта Вине Кабинет доктора Калигари (1920)

Во всех сценариях того времени были чётко указаны все световые эффекты. Оператор с самого начала знал, каких указаний ему следует придерживаться. Показательно, что английский

Впрочем, это нисколько не умаляет значения великих немецких операторов — Карла Фройнда, Карла Хофманна, Фрица Арно Вагнера, Крампфа, Гвидо Зеебера, впоследствии Шюффтана и многих других. Плодотворное сотрудничество талантливых режиссёров, великих кинохудожников, операторов и блестящих сценаристов привело к появлению выдающихся произведений немецкого киноискусства. На рабочих заседаниях съёмочной группы каждый мог взять слово и внести своё предложение. Бесчисленное множество раз пробовались, отклонялись или принимались самые разные варианты. Была возможность на время отложить съёмки в установленных декорациях, сменить точку съёмки, сделать пробные кадры и даже перестроить декорации.

В этом полном жизни единстве и заключался секрет классического немецкого кино.

? ? ?

О декорациях к «Калигари» часто писали, что они слишком плоские; тем не менее, им присуща определённая глубина, которая создаётся за счёт прорёзывающих пространство, обрывающихся резкими углами переулков. Перспектива декораций сознательно искажена. Порой это ощущение глубины усиливается благодаря закреплённой наискосок задней кулисе, изгибы которой представляют собой продолжение переулков. Эту почти случайную пластику подчёркивают наклонившиеся вперед, готовые рухнуть дома кубической формы.

«Задний план в «Калигари» как будто выходит на передний», — так при помощи игры слов описал декорации «Калигари» один англоязычный критик. В нарочито нечётко очерченном пространстве к задней кулисе с разных сторон наискосок ведут дороги, извивающиеся или, наоборот, резко сворачивающие под прямым углом. Это путь сомнамбулы Чезаре, крадущегося вдоль стены. Узкая полоска крыши, на которую он утаскивает свою добычу, разрезает пространство по диагонали, подобно лезвию ножа. Косыми линиями уходят вверх горные дорожки, по которым он убегает от преследователей.

Кадр из фильма Роберта Вине Кабинет доктора Калигари (1920)

Однако у всех этих изломов и косых линий есть более глубокий смысл: эмоциональное проникновение в формы, как объясняет Рудольф Курц в своей книге

Курц уловил самую суть: диагональные линии и острые углы в данном случае должны были усилить то чувство беспокойства и ужаса, которое передаётся зрителю. Смена ракурсов здесь имеет второстепенное значение. В «Калигари» очень удачно отображена «скрытая физиономия» маленького старого городка с его петляющими тёмными переулками, куда наклонившиеся, изъеденные временем дома не пускают дневной свет. Кажется, что тёмные, клиновидные проёмы дверей и кривые окна с разбухшими рамами разъедают стены домов. Подобно каббалистическим знакам, по земле тянутся зигзагообразные линии, треугольники и чёрные круги, задавая смутные контуры мостовой; тёмные ромбы на стенах домов на самом деле являются нарисованными тенями; белые звёзды и цветочные орнаменты — это тоже всего лишь нарисованные отсветы скрытых от зрителя уличных фонарей. Подобно ночному кошмару, со всех сторон наступает чувство ужаса и страха перед грядущими событиями.

В накренившихся домах, в наспех нарисованном силуэте фонтана на углу пульсирует жизнь. «Пробуждается первобытный характер приборов и приспособлений», — пишет Курц. (Мы видим здесь тот «зловещий пафос», который, согласно Воррингеру, сопровождает процесс одушевления неорганического).

Кадр из фильма Роберта Вине Кабинет доктора Калигари (1920)

Это впечатление возникает не только благодаря странной способности немцев одушевлять неодушевлённые предметы. В обычном синтаксисе немецкого языка предметы уже живут своей жизнью: применительно к ним используются те же прилагательные, что и при описании живых существ; таким образом, им приписываются те же качества. Подобный антропоморфизм был чрезвычайно развит ещё задолго до наступления эпохи экспрессионизма в искусстве; ведь писал же Фридрих Теодор Фишер (Vischer) в своём романе «Ещё один», вышедшем в

Во фразеологии и запутанном синтаксисе экспрессионизма персонификация предметов доведена до предела: метафора разрастается, смешивая людей и предметы. Поэт становится вспаханным полем, которое жаждет дождя, а ненасытные пасти открытых настежь окон и острые, хищные тени впиваются в дрожащие каменные массы; жестокие двери безжалостно вспарывают стены впавших в отчаяние домов.

Так сложилось, что улицы в произведениях немецкоязычных авторов часто несут на себе некий дьявольский отпечаток. Например, в «Големе» Густава Майринка дома таинственных пражских гетто, возникающие подобно сорной траве и предоставленные самим себе, наполняются

Динамичная сила вещей так и требует, чтобы ей придали форму, пишет Курц. И этим объясняется та призрачная атмосфера, которая исходит от заколдованных декораций «Калигари».

Кадр из фильма Роберта Вине Кабинет доктора Калигари (1920)

Но свет, атмосфера и расстояние — не единственные факторы, определяющие искажение объектов, которое мы находим в экспрессионистском искусстве. Нельзя недооценивать силу абстракции, которая присуща экспрессионистским картинам. Как объясняет Георг Марцинский в своём «Методе экспрессионизма» (1921), творческое, избирательное искажение даёт

Определённые трансформации формы были замечены ещё романтиками. Вильям Ловелл, один из персонажей Людвига Тика, описывает эту странную особенность размытого, текучего мира представлений. Вместо улиц он видит ряды бутафорских домов, в которых

Степень искажения и синтетическая абстрактность декораций «Калигари» достигают своего максимума в сценах в тюрьме, где чёрные контуры и линии, резкие, как рыбий скелет, ползут вверх и сходятся в одну точку над пленником — как будто гигантская птица держит в когтях свою добычу. Давящее впечатление усиливается за счёт удлинения и заострения разметочных линий на полу: словно стрелы, они нацелены на закованного в кандалы заключённого, который, скорчившись, сидит в центре камеры. В этой адской тесноте смещённый ромб окна, поднятого на недосягаемую высоту, кажется почти насмешкой. Кадры «Калигари» с максимальной выразительностью воплотили в жизнь абсолютную идею темницы.

Кадр из фильма Роберта Вине Кабинет доктора Калигари (1920)

Герман Варм в своё время писал: «Кинокадр должен стать графическим рисунком». Конечно, знаменитая игра светотени в немецком киноискусстве объясняется не только следованием этому призыву. Снятый в

? ? ?

Декорации в некоторой степени диктуют и стиль актёрской игры. Однако только Вернер Краус, сыгравший дьявольского доктора Калигари, и Конрад Файдт в роли зловещей сомнамбулы смогли соответствовать крайне абстрактным и искажённым декорациям благодаря высокой мимической концентрации и сдержанности движений. Они упрощают мимику, уплотняют свои жесты, сводя их до почти линейных, математически абстрактных движений, которые остаются плоскими и, несмотря на некоторую, говоря словами Курца, «двусмысленную закруглённость», кажутся такими же резкими, как ломаные линии декораций.

«Краус и Файдт», — многозначительно заявляет далее Курц, который, к слову сказать, принадлежит ещё той эпохе — «играют чрезвычайно выразительно, воплощая в жизнь метафизический замысел. Благодаря их игре, на переднем плане разворачивается такое стремительное действие, что прочие персонажи систематически низводятся до блёклой, бесцветной атмосферы». Чтобы достичь «динамического синтеза своего бытия», к которому призывали теоретики экспрессионизма, Краус и Файдт исключили из своей жестикуляции и мимики любые переходы и сглаживающие нюансы.

К слову заметим, что роли доктора Калигари и Чезаре с самого начала соответствовали экспрессионистскому миру представления: сомнамбула, оторванная от своего обычного окружения, лишённая всякой индивидуальности, всякой личной инициативы и убивает без

Кадр из фильма Роберта Вине Кабинет доктора Калигари (1920)

После выхода «Калигари» на экраны кинотеатров особой школы последователей у создателей этого фильма не появилось, однако немецкие кинематографисты долгое время оставались под его влиянием.

Сам Вине в следующем году, снимая новую картину «Генуине», попытался ещё раз обратиться к стилизации, использованной в «Калигари». В качестве сценариста он снова выбрал Карла Майера, проявившего уже в первом своем сценарии великий талант и абсолютное понимание того, что такое киноискусство. Этот своеобразный автор, не оставивший после себя ни одного романа и ни одной новеллы, а писавший только для кино, обладал выдающейся, ориентированной исключительно на визуальные образы изобразительной способностью. Действие он воспринимал как последовательность кадров или даже ракурсов. Однако несмотря на то, что он передал свой неподражаемый ритм и второму фильму Вине «Генуине», он не мог предотвратить провала, причиной которого были прежде всего декорации

Вине понял недостатки декораций к «Генуине» и для оформления своей следующей картины «Раскольников» (Raskolnikow) пригласил профессионала высочайшего уровня — Андрея Андреева. Благодаря андреевским декорациям, Вине добивается сильного воздействия образов, которые, словно окутанные странным туманом галлюцинаций, вырастают из сложного универсума Достоевского. Нередко эффект искажённых пропорций в сконструированных им чердачных комнатах достигается просто за счёт кривизны обветшалой кладки. В других случаях игра светотени (обозначенная уже в эскизах) соединяет разрозненные треугольники и ромбы, пока они, наконец, не перестают быть абстрактными фрагментами. Покосившаяся лесенка с истёртыми ступенями и щербатыми перилами уже напоминает ту зловещую, придуманную тем же Андреевым лестницу в фильме Пабста «Ящик Пандоры» (Die Büchse von Pandora), где теснятся зубчатые тени и куда Лулу заманивает

Кадр из фильма Роберта Вине Генуине (1921)

В художественном оформлении другого экспрессионистского фильма больше искусственного: в картине Карла Хайнца Мартина «С утра до полуночи» (Von morgens bis Mitternacht) (по пьесе Георга Кайзера) на лицах и одежде актёров, равно как и на декорациях, пляшут светлые или, наоборот, тёмные пятна. Но вместо того, чтобы усиливать ощущение объёмности форм, эта нарочито искажённая светотень стирает контуры, делая всё беспредметным. В другом фильме — «Торгусе» (Torgus) Ганса Кобе — экспрессионистское стремление к максимальной выразительности ограничено орнаментом, тогда как естественные контуры предметов сохранены. Предпринимается только одна попытка избавиться от назойливой реальности: мебель, как и в декорациях к фильмам

Во всех этих фильмах чётко прослеживается противоречие, которого удалось избежать только в «Калигари». Подобный диссонанс неизбежен, когда речь идёт о создании атмосферы при использовании в том числе перекликающихся с импрессионизмом элементов, когда настроение создаётся при помощи игры света и тени. Экспериментирование с абстрактными факторами здесь, как правило, не идёт дальше стилизации декораций. Так, например, в «Торгусе» выполненная в стиле экспрессионизма стенная декорация в комнате хозяина совершенно стирается, поскольку её плотно окутывают клубы дыма и приглушённый свет висячей лампы.

В картине Кобе юный любовник так же, как Чезаре в «Калигари», в лунатическом состоянии бродит по улицам. При этом экспрессионистские позы и жесты актёров остаются всего лишь дополнением, украшением и по сути значат не больше, чем, скажем, взятый из «Калигари» необычайно высокий цилиндр, который появляется в «Торгусе». Ни в одном из последующих экспрессионистских фильмов не было достигнуто то единство декораций, актёрской игры и костюмов, которое имело место в работе Крауса и Файдта. Это особенно сильно чувствуется в фильме Фрица Вендхаузена «Каменный всадник» (Der steinerne Reiter, 1923). Здесь экспрессионистские декорации, созданные по эскизам Верндорфа, находятся в логическом противоречии с натуралистичными позами и движениями актёров.

Кадр из фильма Роберта Вине Раскольников (1923)

В экспрессионистском театре поддерживать единство стиля помогало слово. Как писала актриса Леонтина Саган (выступившая в качестве режиссёра в картине «Девушка в униформе» (Mädchen in Uniform) в Cinema Quarterly в

В отличие от театра, в немом кино экспрессионистский стиль мог выразиться только через позы, мимику и жесты. «Таким образом, актёр», — пишет Леонтина Саган, — «скованный естественным натурализмом своего тела, должен был попытаться сделать свои движения максимально экспрессионистскими: мы сокращали свои жесты до минимума активности. В своём стремлении стать абстрактными фигурами мы впадали в крайность и застывали в неподвижности; подобный стиль актёрской игры нередко становился безжизненным и академичным». Эта опасность была актуальна почти для всех экспрессионистских фильмов.

? ? ?

В «Калигари» искажение оправдано тем, что здесь речь идёт о воображаемом мире в мозгу умалишенного. В фильме «С утра до полуночи» исходная позиция существенно отличается. Предметы и люди здесь показаны так, как их воспринимает кассир, который по воле случая оказался вырванным из привычных обстоятельств жизни честного труженика. Формы, которые становятся значимыми для его помрачившегося рассудка, вырастают до гигантских размеров. В соответствии с требованиями экспрессионистов, они вырваны из контекста любых отношений с другими предметами и людьми, их пропорции искажены, а логическая связь с окружающим миром утрачена. Остальные объекты, отныне не имеющие значения для кассира, уменьшаются до неузнаваемости, их контуры стираются.

Кадр из фильма Карла Хайнца Мартина С утра до полуночи (1920)

Здесь мы прикасаемся к тайне фантастического воздействия отдельных немецких фильмов эпохи экспрессионизма. Такой водоворот расходящихся и снова кружащихся в одном потоке образов и представлений мы видим в картине Мурнау «Призрак» (Phantom), в меняющихся ракурсах при съёмке толпы с высоты птичьего полёта в фильме Дюпона «Варьете» (Variete). На подобных ракурсах строится художественное воздействие отдельных сцен в «Наркозе» (Narkose) Альфреда Абеля, где зритель может видеть галлюцинации, всплывающие из подсознания человека в минуты наркотического опьянения. Схожие художественные приёмы встречаются и в короткометражном фильме Эрне Мецнера «Нападение» (Überfall): горячечный бред раненого здесь передан с помощью искажающих линз, вогнутых или, наоборот, выпуклых зеркал.

Использовать же все достижения экспрессионизма в одном фильме удалось Пабсту. В «Тайнах одной души» (Geheimnisse einer Seele) он попытался преобразовать традиционные техники для кинематографических целей. Помимо

1. A Tribute to Carl Meyer (Memorial Program), London 1947.

2. Движение немецких кинематографистов

3. В этот период Карл Хауптманн, Вегенер, а также Ханс Хайнц Эверс выступали за повышение уровня кинематографа и хотели достичь этой цели в первую очередь благодаря усовершенствованию сюжета, сценария. Так, в