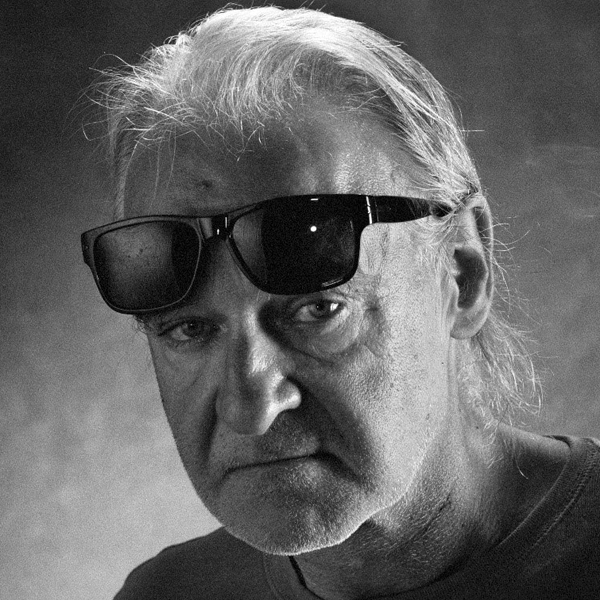

Бела Тарр: «Каждый отвечает сам перед собой»

Беле Тарру — 65. Почти десять лет назад, после «Туринской лошади» знаменитый венгерский режиссер вышел на «пенсию» — он преподает по всему миру и продюсирует, но почти не снимает (исключение — документальный фильм «Пропавшие», представленный летом 2019-го в Вене). Два года назад Оксана Якименко перевела для нас интервью Тарра, данное журналу Élet és Irodalom. В нем много горьких и по-прежнему актуальных слов о молодом кино и упущенных возможностях.

СЕАНС — 70

Автор «Сатанинского танго», «Гармоний Веркмейстера», «Человека из Лондона» и «Туринской лошади», фигурирующий как «самый известный венгерский режиссер» в разнообразных списках «лучших режиссеров», Бела Тарр сегодня преподает в ведущих киношколах мира — и всюду на свой манер и одновременно точно так же, по всему миру — без особого энтузиазма «коллекционирует» премии за достижения в области кино и звания почетного доктора. Киномастерскую «ТТ», которую Тарр создал вместе с Габором Тени в 2004 г. для помощи фильмам и кинематографистам, у которых в индустрии, ориентированной на прибыль, не было бы шансов на реализацию, «увы, пришлось заморозить». «Придут времена получше — если вообще придут такие времена, снова начнем ей заниматься», — говорит режиссер. Но он понимает и тех, кто и в нынешней системе хочет работать, потому что ждать будущего получше не может.

Я буду называть города, в связи с которыми упоминают теперь твое имя: Лилль, Маастрихт, Стамбул, Мехико, Пекин, еще какие-то китайские города, подскажи…

Ухань, Синин. Еще Гонконг.

Какое ты имеешь к ним отношение?

По большей части, проводил там какие-то мастер-классы или лекции читал. В Лилле, впрочем, преподаю — и везде, естественно, по своему методу.

То есть делаешь то же самое, что и в Сараево?

Практически.

А именно? Что значит «по своему методу»?

Заведение, где я преподавал в Сараево, — частный университет, точнее, факультет, мы, чтобы не путать с привычными университетскими факультетами, называли его кинофабрикой, и девиз у нас был: no education just liberation («не учить, только освобождать»). То есть мы, по сути, хотели там не учить в традиционном смысле слова , но освободить. Это была школа, где работает другая логика, отличная от привычной, там все происходило как в мастерской, поэтому, наверное, было немного похоже на Баухаус, в духе их практик. Смысл был в том, чтобы отовсюду, буквально отовсюду — из Японии, Кореи, Сингапура, Индии, Бразилии, Колумбии, Аргентины, Мексики, Америки, Исландии и, естественно, практически изо всех европейских стран приезжали молодые начинающие кинематографисты…

Только за последние полгода у нас перебывали Педру Кошта, Карлос Рейгадас, Апичатпонг Вирасетакун, Виктор Эрисе.

Но уже с дипломами киношкол? То есть это были уже режиссеры?

Мы не настаивали на наличии диплома, но каждый, естественно, заявлялся на программу с фильмом. Кроме этого я на двухнедельный срок по очереди приглашал коллег, чью работу высоко ценю, и просил, чтобы они работали вместе с молодежью, показывали им, как делать кино. Получилось, что практически все кинематографисты, которые сегодня в мире что-то значат, побывали в Сараево и поработали с молодыми режиссерами.

А потом все вышло наоборот, и теперь тебя повсюду зовут…

С той разницей, что они все были люди, работающие в кино, мне приходилось их упрашивать, чтобы они приехали на две недели, при том, что у каждого миллион других дел, а я сейчас практически ничем не занят.

Табуретка и колокол. Как я разлюбил кино Белы Тарра

Конечно, ты ведь решил, что не будешь больше снимать. Но ты планировал, что будешь со своей продюсерской конторой, киномастерской «ТТ» помогать кинематографистам «выстраивать свой путь». Как сейчас обстоят дела с этим проектом?

Увы, пришлось заморозить. Придут времена получше — если вообще придут такие времена, снова начнем ей заниматься. Изначально концепция состояла в том, чтобы открывать новых людей и давать им возможность начать работать, параллельно мы осуществили пару уже наработанных отличных задумок. Из-за чего сердце по-настоящему болит, так это из-за фильма Петера Готара по рассказу Лайоша Парти Надя «Промывщик угля». Стоит отметить заявку на фильм «XIX век», «Железный кит» Андора Лукача, но были у нас и заявки Аттилы Яниша и Илдико Энеди. В общем, идей и замыслов было полно, мы даже получили поддержку Венгерского Фонда кино, а потом всему вдруг пришел конец — и Венгерскому Фонду кино, и нашим надеждам, потому что пришел Энди Вайна и его Венгерский национальный кинофонд. Тут уж мне пришлось решать: либо мы принимаем эту ситуацию и снова подаем в контору, созданную правительством Орбана, заявки, по которым мы уже получили финансовую поддержку в демократической системе, либо не принимаем, не считаем режим легитимным и замораживаем работу мастерской. Я выбрал последнее.

Если честно, уже и я подустал.

Остальные поддержали? Те, кто с самого начала подключился к работе киномастерской «ТТ»?

Не все, но я всем отдал заявки на фильмы обратно.

И свободу распоряжаться ими.

И свободу распоряжаться ими, после чего каждый поступил так, как считал оптимальным.

Насколько тебе известно, были заявки, которые потом удалось осуществить?

Нет, таких не было.

А кто-то пробовал в другие места подавать?

Не знаю, не думаю.

И тогда ты начал всех звать в Сараево… Ты говорил уже, что тебе удалось зазвать туда самых значимых сегодня кинематографистов со всего мира, чтобы они читали там двухнедельные курсы. Назовешь несколько имен?

Конечно. Только за последние полгода у нас перебывали Педру Кошта, Карлос Рейгадас, Апичатпонг Вирасетакун, Виктор Эрисе, до этого приезжали Гас Ван Сент, Цай Минлян, Гай Мэддин, Агнешка Холланд, Абель Феррара, Лав Диас, Атом Эгоян… И актеры, естественно, Тильда Суинтон, например, или Жюльет Бинош, Гаэль Гарсия Берналь. Из Будапешта приезжале трое: Кинга Кестхейи, Андраш Рени и Лаци Райк. Смысл был в том, чтобы работать вместе: слушатели делали с ними фильмы и в конце, каким бы невероятным это ни казалось с точки зрения традиционного образования, получали дипломы.

А в соответствующих случаях и научные степени?

Мы были действительно серьезным заведением. У нас десять человек получило научные степени и десять — магистерские дипломы, и за каждым стояло три и два года учебы в соответствии со строгими требованиями болонской системы.

Так почему же этот корабль пошел ко дну?

Из-за денег. Этот частный университет, который нашу программу у себя принял, как-то меня спросил: программа важная, дорогая — для них, конечно, дорогая была — но польза-то в чем? От других факультетов у них, ясное дело, была серьезная прибыль, а мы только тратили деньги.

Страна бедная, с массой социальных проблем — это же всегда «золотая жила» для восприимчивой творческой молодежи.

Студенты не платили за учебу?

Естественно, платили, когда могли — там ребята были небогатые, но гонорар и билет гостям, скажем, из Лос Анджелеса или из Мехико , должен был оплачивать университет. И университет, как бы престижно все это для них ни было, не хотел больше за эту историю платить. Так что в итоге — по обоюдному согласию — мы этот проект свернули. Если честно, уже и я подустал.

А ты чем там занимался, что преподавал?

Я был мастером курса для всех студентов, они же приезжали, чтобы со мной работать. Так что я во всех проектах их с начала до конца сопровождал: от идеи до воплощения. Помимо этого надо было задавать какой-то вектор этому всему и координировать, конечно…

А это было важно, что школа находится в Сараево?

Место было выбрано случайно, но многообразие культур в этом городе, где живут люди разных национальностей, исповедующие три разных религии, явно пошло проекту на пользу. К тому же это такое место, где человек буквально кожей чувствует прошлое, повсюду сталкивается с воспоминаниями об ужасном балканском кровопролитии и пятилетней осаде…

Бела Тарр: от соцреализма к «теологии смерти Бога»

И это влияло на то, как там шла работа?

Непосредственно нет, но там в воздухе постоянно вибрирует какое-то напряжение. Страна бедная, с массой социальных проблем — это же всегда «золотая жила» для восприимчивой творческой молодежи.

Когда это все закончилось, ты уже знал, что станешь гастролировать по миру как преподаватель?

Нет. Но это цирк на колесах! …

Надо понимать, ты перелетаешь с одного «места работы» на другое за тысячу километров без особой радости?

Ни о какой радости и речи нет, но поскольку в Венгрии для меня сейчас пространства нет, я все равно не могу сидеть дома и ждать лучших времен. Кроме этого у меня была одна-единственная работа — сделал в Амстердаме большую выставку, скажем так, о человеческом достоинстве… В общем, дела обстоят как-то так.

Все было сказано. О чем хотел говорить, все сказал.

Что ты преподаешь в Лилле?

Туда я возвращаюсь как доброе привидение и пытаюсь сотрудничать с постдипломной программой Французской государственной художественной академии, то есть «обучаю» искусству, что само по себе абсолютно невозможно. Ведь без собственного голоса искусства нет, но это каждый должен выстрадать из себя, а не так, что я, чужой человек извне, могу кого-то этому научить. Максимум можно передать своего рода дух, некую чувствительность, помочь открыть для себя многоцветие мира, которое в Сараево было уже изначально. Ведь там собрались представители стольких народов, и каждый был не похож на остальных, у каждого был свой цвет кожи, своя вера, своя история, материальное положение.

В Мехико тоже преподаешь?

Нет, там я только лекции читал и был председателем жюри. Мехико — другая история.

А в Китае, в Тибете?

В Тибете, в Синине мы проводили мастер-класс с молодыми китайскими режиссерами, очень было интересно. Но я не в любое место еду, куда меня зовут лекции читать; последнее место, где вел курс, — Стамбул, почувствовал, что там есть люди, которым я нужен… Параллельно «коллекционирую» награды за вклад в киноискусство.

Ты хочешь сказать, они тебя обременяют?

Да.

Но почему?

С одной стороны, уже не знаю, куда их ставить, с другой стороны, они девальвируются. Когда их слишком много, они теряют свою ценность.

А может быть так, что это происходит потому, что для внешнего наблюдателя ты вдруг, без причины, в зените своей карьеры решил: все, больше фильмы снимать не буду?

Но зачем я должен повторяться? Хватит уже! Все было сказано. О чем хотел говорить, все сказал.

Понятно, но я бы все равно хотела вернуться к этому вопросу. Наряду с наградами за вклад в киноискусство ты еще собираешь степени почетных докторов, последнюю тебе присвоили в Китае, если не ошибаюсь, это уже вторая. Они тебя тоже тяготят?

Я бы, скорее, так сказал: для меня куда больше значат мои ученики — вот их я действительно коллекционирую. С ними я могу встретиться теперь по всему миру, где бы ни находился. Когда прилетаю в Мехико, меня встречают трое «детей». В Китае есть парочка, в Европе повсюду. Приятно чувствовать, что они — одна команда.

Они — команда?

Да.

Есть какой-то общий признак, характерный для всех твоих учеников?

Нет, не дай бог! Это же не армия. И не школа, не так называемая «конюшня». Я не хотел штамповать их по своему образу и подобию. Никогда! Это запрещено.

Мы не можем говорить, что все профукал кто-то другой, это мы все профукали.

Я не единообразие имела в виду, просто какой-то отличительный признак. Скажем, общие ценности.

Вероятно, их всех отличает определенная социальная чуткость, нежность в изображении человека, то, как они общаются со своими фильмами… И некоторая расслабленность, никакой провинциальности, вместо нее — глобальный подход и крайне высокий интеллектуальный стандарт… И , как я уже сказал , социальная чуткость, это было обязательное условие, а еще было запрещено быть глупым. И агрессивным.

В процессе создания фильма или вообще?

Вообще. Когда огромный исландский медведь Вальдимар впервые встретился с японской девушкой-лесбиянкой… И как им пришлось вместе работать. В конечном итоге, Сараево было для нас чем-то вроде острова, где мы были достаточно изолированы от остального мира и потому в каком-то смысле зависели друг от друга.

Денег на фильмы у нас по-хорошему не было, работали в самом жестком режиме — использовали планшеты, телефоны, фотоаппараты, все, что удавалось найти.

Как когда-то ты сам снимал свой первый фильм «Семейное гнездо».

Естественно, сорок лет тому назад ничего не было — только 16-миллиметровая камера, да несколько коробок пленки, которые нам выдали на студии Белы Балажа… Неправда, будто фильм можно снять только с большими деньгами. Для фильмов определенного типа, да, нужно много денег, но мы сейчас живем в XXI веке, в разгар невероятного взрыва новых технологий… Для меня как раз проблема в том, что люди не понимают: цифровая технология — это новый язык. Все пользуются цифровыми камерами так, будто они аналоговые, а это не так. Я три года подряд сидел в жюри амстердамского киноинститута EYE, который каждый год присуждает 25 тысяч евро самому многообещающему художнику в области визуальных искусств, но за эти три года я как-то ни разу не увидел, чтобы кто-либо действительно понимал, что у него в руках. Визуальные искусства — у меня, по крайней мере, такое ощущение, безнадежно растеряны… Как будто со времен шестидесятых и даже со времен Флуксуса1 в этой области ничего не произошло. Все как будто двигаются по одной и той же траектории, крутятся вокруг одной и той же оси, копаются в одной и той же канаве и не замечают, что у них в руках — новый инструмент с фантастическими новыми возможностями.

1 Флуксус (лат. fluxus — «поток жизни») — международное арт-движение 50–60-х годов. С Флуксусом связаны имена Йозефа Бойса, Нам Джун Пайка, Терри Райли, Джона Кейджа, Карлхайнца Штокхаузена, Йонаса Мекаса и других [Здесь и далее прим. переводчика].

А ты почему не поэкспериментируешь с ним?

Потому что этот еще даже не изобретенный язык уже не может стать моим. Я всю жизнь работал с аналоговой камерой, ее язык я понимаю, на нем я говорил, его выстраивал и оттачивал на протяжении сорока лет и формулировал согласно правилам его грамматики. Этот язык был моим, на нем я умел снимать фильмы. Другого языка я не знаю. Да и как его освоить? На иностранном языке человек говорит иначе, его речь беднее, менее выразительная, даже когда он владеет чужим языком хорошо. Не выходит у меня, в общем. Не выходит.

Давай поговорим о тех фестивалях, где ты был председателем жюри, о фестивале в Марракеше, например. Это все так называемые «перспективные фестивали»?

Никоим образом. Марракешский фестиваль, например, самый крупный в Африке, по-настоящему шикарное место, денег туда вбухивают дикое количество. Или самый большой азиатский фестиваль, который обычно проходит в южно-корейском Пусане, там я тоже возглавлял жюри, его так и называют — «азиатский Канн». Там действительно можно увидеть что угодно, это один из самых престижных и серьезных фестивалей в мире. Но и про фестиваль в мексиканском городе Морелия тоже нельзя сказать, что это несерьезное место, туда приезжают профессиональные кинематографисты со всего мира, директора фестивалей — все, кто в этой профессии имеет вес. Потому что там можно увидеть то, чего в других местах не увидишь.

Правда, я уже успел побывать и председателем жюри первого курдского международного кинофестиваля. Эту поездку я воспринял как некое моральное обязательство. Фестиваль проходил в небольшом городе Духок на севере Ирака, в шестидесяти-семидесяти километрах от Эрбила. Там повсюду пустыня, на сколько хватает глаз, а от запаха нефти с ума можно сойти… И поскольку тогда уже началось это безумие в Сирии, там повсюду были курдские беженцы, так что я впервые в жизни сходил в лагерь беженцев, где живет шестьдесят тысяч человек — дантовский ад в режиме реального времени… Настоящий город — магазины, переделанные из палаток, пекарня, мясная лавка, салон свадебных нарядов. Жизнь продолжается…

То есть участие в подобном фестивале — в любом качестве — важно уже не только и не столько с точки зрения кино, но с политических и/или нравственных позиций? Своеобразное заявление?

Оно как получается: ты туда едешь, даешь интервью и пытаешься найти в фильмах определенный этос, требуешь от них соблюдать определенную этику и стараешься, чтобы отобранные и награжденные фильмы по возможности обладали еще и какой-то художественной ценностью. Насколько это возможно. Если нет, то хотя бы с политической точки зрения, чтобы были достойные.

А что, обычно художественной ценностью они не обладают?

Напротив. Только это очень редко бывает.

Почему ты не принимаешь приглашения в жюри так называемых мейнстримных фестивалей?

Не люблю я их. Изначально не согласен с тем, что фильмы заставляют соревноваться друг с другом.

Ты мне еще раньше в другом интервью это говорил — как раз, когда получил Гран-при жюри, Серебряного медведя в Берлине. Но почему?

Во-первых, потому что фильмы и их авторы очень разные. Как можно сравнивать американский и иранский фильм? Или тайский и английский — ведь они создаются в разных культурных средах и на разные деньги. Во-вторых, фестивали похожи на выставки собак: хозяин ведет собаку на выставку, чтобы та получила какой-то приз, тогда потом ее щенков можно дороже продать. По большому счету, в этом и состоит функция фестивалей: если отвезешь туда фильм и что-то за него получишь, потом его можно лучше продать.

И на вырученные таким образом деньги можешь начать снимать следующий фильм.

Так оно и есть. Или просто получаешь больше возможностей, и все. Истинного смысла у этой истории нет.

То есть тебе все эти фестивали, почетные докторские звания, премии за достижения в кинематографе надоели.

Не надоели, просто чувствую — перебор.

Тебе не кажется иногда, что на тебя уже начали смотреть как на эдакую священную корову?

Нет. Нет, я такие вещи всегда пресекаю. Нейтрализую… Не будем так серьезно меня воспринимать!

C тех пор, как я не верю в Бога, «он», как я считаю, тоже не может выносить приговор.

Не любишь, когда тебя воспринимают всерьез?

Пусть воспринимают серьезно, даже очень серьезно, но не так.

Ты вначале упомянул выставку, которую делал в Амстердаме, ту, где речь шла о человеческом достоинстве, такая была тема, эти проблемы поднимались…

…о них, по сути, вся наша работа. Смысл всего там был в том, чем мы занимались на протяжении сорока лет.

И это то, что сегодня значит еще меньше, чем когда-либо, если это вообще возможно. По крайней мере в Венгрии и по крайней мере с момента смены политического режима2.

Никогда это не было важно! Никогда.

А может, все-таки была пара лет (или пара минут?) когда мы могли надеяться.

Было год-два, с сегодняшних позиций смотреть — другая эпоха, когда можно было верить, будто страна будет такой, какой мы ее сделаем. Так оно и случилось, как минимум, в этом мы не ошиблись: страна стала именно такой, какой мы ее сформировали. Мы не можем говорить, что все профукал кто-то другой, это мы все профукали. Как есть, все вместе, все десять миллионов человек.

2 1989 г. — мирный переход от однопартийного режима Венгерской Народной Республики к многопартийной парламентской республике.

Бела Тарр: «Потому что Бога нет»

Ты тоже входишь в их число?

Конечно, и я тоже. Я чувствую абсолютную ответственность за то, что происходит, я ведь тоже здесь живу. В конце концов, когда мы будем смотреть на сегодняшний день из будущего, ответственность у нас у всех будет общая.

Возвращаясь к амстердамской выставке, Ласло Райк, который ее видел и в определенной степени принимал участие в ее создании…

В самом начале он очень помог… Я ему за это благодарен.

…говорит, что ключевым элементом выставки был натовский забор.

Выставка состояла из восьми глав. Забор там точно такой же, как стоит на венгерской границе — это ведь тот же натовский забор. И точно такой же натовский забор построили израильтяне — таким же чудовищным способом, когда делили Иерусалим надвое, и такие же заборы есть еще в целой куче стран. Как тот, что президент Трамп строит сейчас на границе с Мексикой…

Это все кошмар какой-то! Мы жили в Западном Берлине, когда была разрушена стена. Люди же после падения Берлинской стены поверили, что все, закончилось это страшное темное время. Как же! Заново воссоздали то, с помощью чего наши предки уже успели превратить мир в ад. А мы воспроизводим все по-новой. Пока воздух не кончится, так и будет продолжаться. Потом все снова начнем задыхаться…

Это все уникальные достижения отдельных личностей, а не успехи системы.

Последний твой венгерский проект — так называемый «дисконтный» киносмотр — состоялся в 2012 году, альтернативный кинофестиваль тогда открывал Миклош Янчо, но на следующий год уже не получилось. Вы надеялись, что будет?

Делали мы его для того, чтобы показать: мы еще живы, мы еще существуем — и, кстати, очень получился бодрый фестиваль. Так что это был некий жест, демонстрация, мы показывали там немногочисленные фильмы, сделанные еще в условиях старой системы, плюс мы придумали эдакий фильм-скетч «Венгрия 2011», его сняли одиннадцать венгерских режиссеров, которых я пригласил — и, кстати, вообще без денег. Съемочные группы — от актеров до техперсонала работали бесплатно, а потом мы и сам киносмотр сделали без единого форинта. Роскошный получился фестиваль, дисконтный — только потому, что у нас денег на него не было, но в интеллектуальном, духовном смысле, наверное, лучший, самый разнообразный, самый впечатляющий, ведь представители кинопрофессии продемонстрировали на нем свои достоинство и силу. Но это было единичное событие, на следующий год, в 2013-м показывать было уже нечего, ни одного жалкого кадра не было снято. Вот тогда-то по-настоящему и заработала система Вайны3, те самые два года, пока всех посадили на голодный паек, после чего все потихоньку смирились с новой ситуацией.

Но ведь эта нынешняя система вроде как начала работать…

Я, когда про это спрашивают, везде говорю обычно, что кубик Рубика не оправдывает кадаровский режим.

Я тоже не считаю, что он что-либо оправдывает. Точно так же, как не делают этого и «Без надежды» или «Любовь», или «Психея», или «Время останавливается», или «Маленький Валентино».

Вот именно. Это все уникальные достижения отдельных личностей, а не успехи системы. Это совершенно точно.

3 С 2011 г. Эндрю Джордж Вайна (Андраш Дёрдь Вайна, 1944–2019) в качестве правительственного комиссара отвечал за стратегию сохранения и развития венгерского кинематографа и руководил созданным тогда же Венгерскиим национальный кинофондом, финансирующим кинопроизводство в Венгрии. Владелец телевизионных и радиостанций, а также ряда печатных изданий. В 1980–90-е гг., прославился как продюсер фильмов «Рэмбо», «Терминатор-2», «Вспомнить все», «Эвита» и др.

Но есть и другое мнение, мол, те, кто подают на конкурс, то есть принимают поддержку кинофонда, совершают ошибку. Что ты об этом думаешь?

Типа, то, что они берут, это деньги налогоплательщиков. Речь идет о молодых талантливых людях, которые находятся в самом начале или на пике карьеры, они хотят снимать кино, а не ждать лучших времен. Другое дело, если бы я сам сейчас снимал фильм, предположим, но не допустим, я бы точно у этих ребят ни форинта не попросил.

Скорее всего, и не получил бы.

И пытаться не стал бы, потому что мог бы иначе решить вопрос. Но у меня и в мыслях нет выносить кому бы то ни было моральный приговор — я же знаю, им надо как-то пережить эту ситуацию. Какой смысл критиковать. И потом, я же знаю, кое-кто из-за этого испытывает муки совести или жалеет, что вообще вступил с ними в переговоры… Но мы же все разные! Кто-то посильнее, кто-то послабее, у кого-то семья побольше, кто-то банку задолжал — это все обстоятельства, тяжелые и жестокие… В общем, у меня и в мыслях нет кого-то осуждать, и с тех пор, как я не верю в Бога, «он», как я считаю, тоже не может выносить приговор. Каждый отвечает сам перед собой — или нет.

В конце концов, все равно время всех будет судить — «и живых, и мертвых»… По мере того, как оно проходит, и как проходит жизнь, мы начинаем яснее видеть, что и когда сделали правильно, а что — неправильно, и насколько были справедливы или, наоборот, несправедливы друг к другу.

«Élet és Irodalom», № 2, 12 января, 2018

Перевод Оксаны Якименко

Читайте также

-

Охота на ведьм: Канадский пролог

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Как Ласло помог Беле» — О литературоцентричности венгерского кино

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

Русский след — Русская литература в руках героев зарубежного кино

-

Красные каблуки Барри Линдона