«Брат» и другие: Балабанов глазами американцев

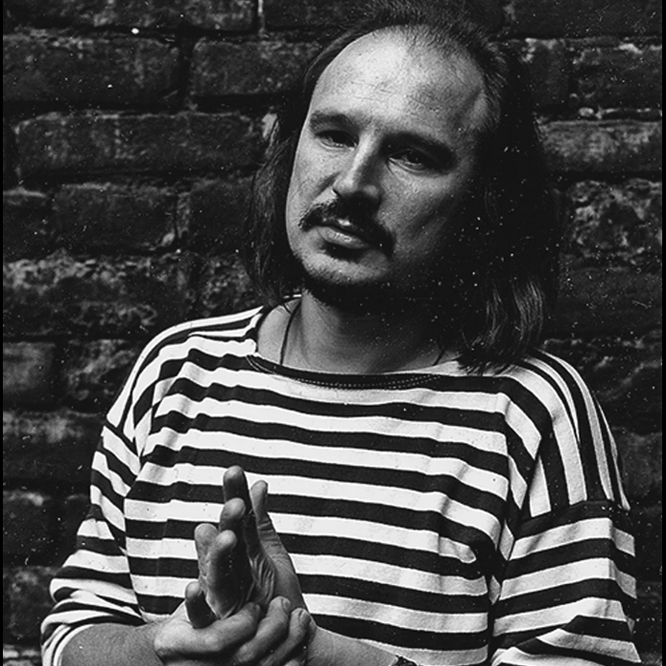

Алексей Балабанов

Питер Грей

СЕАНС – 63

Свое первое впечатление от Балабанова я получил даже не во время показа «Брата», а за несколько минут до его начала. Человек, сидящий передо мной, наводил справки о фильме в Википедии и жаждал сообщить всем, кто готов был слушать, окончательное количество покойников. Число, едва не дотягивающее до двузначного, заставило меня немного понервничать, ведь я не любитель крови на экране и того насилия, которое, как правило, ее сопровождает. Но, посмотрев «Брата» и прочие работы Балабанова, я понял, что меня прежде всего волнует в них не само насилие, а то, как с насилием взаимодействует человек. Проводники насилия у него проявляют жуткую невозмутимость — делают свое дело с ухмылкой, они холодны до абсурда.

Когда я думаю о насилии в кино, я, как правило, представляю себе, как взрываются бензобаки и течет кровь, не размышляя о психологическом состоянии преступника. В этом есть свой смысл, так как взрывы визуализировать легче, чем психологию. Но Балабанову удается сосредоточить свое насилие именно в пределах психологического, его главный инструмент — человеческое лицо. Сперва меня удивило, что «Брата» и «Про уродов и людей» снял один и тот же человек, но весьма быстро я понял, что этот переход естественен. Человек столь внимательно читающий лица, завороженный их выражениями, нашел в эре фотографии свою естественную среду. Материя его кино ткется из сложности черт лица. Во всех своих фильмах Балабанов задается вопросом, как голос одного человека может выделиться из хаотичного хора. Человеческое лицо, по правде говоря, довольно сложный инструмент выражения чувств, и, делая фокус именно на нем, Балабанов чествует фактор индивидуального, даже если это и едва заметно.

Шон Стрейдер

Во время просмотра фильмов Балабанова я чувствовал себя героем «Счастливых дней»: будто в голове моей рана; мир вокруг похож на реальный, но я не в состоянии расшифровать его, применив обычную логику, придать ему смысл и освоить. Если честно, Балабанов заставил меня начать смотреть кино по-другому, перенастроиться. Обычный мой подход к анализу фильмов оказался недостаточным для понимания странных, но в тоже время знакомых вселенных, которые он создает. В первую очередь я ощутил дезориентацию во время просмотра «Про уродов и людей»: меня отключили от стандартной (голливудской) морали и логики, где наказания и награды зависят от решений и действий героев, а страдания либо заслужены, либо получают со временем воздаяние.

Невыносимое насилие и человеческие страдания в таких фильмах, как «Груз 200» и «Морфий», совершенно не связаны с достоинствами и пороками героев и жертв. Эти фильмы требуют от зрителя, чтобы он также пережил насилие, но не того, чтобы он придал насилию смысл. Волна за волной человеческое страдание накатывает на врача в «Морфии» в виде ампутированных конечностей или сожженных тел; Балабанов заставляет зрителя пережить боль скорее духовную, нежели физическую, — экзистенциальную боль человеческой жизни. В насилии, пережитом молодой женщиной в «Грузе 200» нет смысла, но Балабанов, кажется, говорит о том, что жить в советской системе в 1980-е само по себе значило подвергаться насилию, которое здесь выражено физически, чтобы его можно было передать средствами кино.

Я глубоко впечатлен фильмами Балабанова. Они не только далеки от логики Голливуда, но и не вписываются в традиции европейского арт-кино. Его фильмы представляют собой глубокий и поразительный комментарий о кино как медиуме, не дистанцирующийся от зрителя посредством модернистских экспериментов в области формы. Фильмы Балабанова не держат на расстоянии, но хватают и тянут вглубь его кинематографического мира, чтобы в полной мере ощутить насилие, инаковость и дезориентацию.

Эмма Браун

Отправляясь на свой первый фильм Балабанова, я понятия не имела, что ожидать. Как американский студент-русист, я, конечно, слышала его имя несколько раз, однако с фильмами не сталкивалась. Посмотрев «Брата», я была прежде всего поражена его новым подходом к жанру боевика. Его герой — не обаятельный и учтивый тип а-ля Джеймс Бонд, а гибрид мальчика и мужчины Данила; наивный и жестокий одновременно, он не вписывается в петербургскую обстановку. Сомнительные моральные качества и мотивировки отдаляют Данилу от ожидаемого образа звезды боевика, позволяя создать более человеческое изображение насилия, чем то, что я видела прежде.

Выходя за пределы стандартного сюжета боевика, Балабанову удалось поставить под вопрос человеческие — особенно семейные — отношения на постсоветском пространстве. В то же время эта тема универсальна: вопрос «кто кому брат» важен для студента из Коннектикута так же, как для российской аудитории. Способность использовать чужие для меня обстоятельства, ставя релевантные и для меня вопросы семьи — то, почему «Брат» работает. Неважно, где происходит действие, он понятен любой аудитории.

После просмотра других фильмов Балабанова мне стала очевидна его способность использовать кино как повод для обсуждения более широких тем. «Брат» — о родстве и отношениях между людьми, «Про уродов и людей» — о социальных нормах, и о том, кого можно называть «уродом». Эти универсальные вопросы — на первом плане. Прямота, с которой они сформулированы, страшит и освежает. Балабанов не слишком озабочен политкорректностью, он работает жестко (используя, например, порнографические фотографии в фильме «Про уродов и людей»), так что ответить на заданные вопросы для зрителя насущно необходимо. Для американской аудитории эта принципиальность в постановке неприятных вопросов может оказаться шоком, но встряска освежает.

Филип Бейкер

Американец, когда его спросят, какое впечатление производит Балабанов на американцев, вдруг поймёт, что ему сложно говорить от лица своей страны. Он будет волноваться, что скажет что-нибудь не то не только о Балабанове (с которым обязательно так и будет), но и самом себе, потому что перед лицом этого вопроса он будто бы не вполне понимает, что значит быть американцем. Балабанов же, напротив, — и тут американца может ждать сюрприз — ничуть не волнуется по этому поводу. Или даже так: его кино для американца — невероятная победа на такого рода вопросами. В своем неустанном движении вперед оно, кажется, перепрыгивает через те страдания, которые в американском кино (и жизни) в должное время формируют желания героев и мотивируют их поступки. Герои его фильмов устремлены к смерти и жестокости в той же степени, в какой устремлены и к счастью. И стремление это не слепо, ибо в слепоте есть страдание, если мы говорим о взгляде; само устранение подобных оппозиций или же «фантастическая их реализация» являются для американца в Балабанове источником беспокойства и очарования. Его герои не слепы. Напротив, они видят слишком много и слишком ясно, и для американца, отчаянно нуждающегося в уверенности, что хоть что-то да видно, вывод может быть только одним: виден здесь губительный экстаз современной России.

Сайрус Дафф

Индустриальные образы в фильмах Балабанова

Тревожный парадокс балабановского кино — в том, что главные герои, несмотря на все свои старания, не могут осуществить даже простейшие свои желания, в то время как неодушевленные объекты — статичные и безразличные — обладают в этом мире странной властью. Балабанов оперирует зданиями и сооружениями, создавая на экране образы промышленного разлада. Не во всех фильмах Балабанова эти сооружения играют большую роль, но, в целом, именно они порождают тревожное ощущение человеческого упадка на фоне упадка машинного.

В «Счастливых днях» вещественная среда противостоит внутренней борьбе героя сыгранного Сухоруковым. Ближе к концу фильма «он» оказывается во дворе, где вдруг без всякой видимой причины рассыпается пирамида бочек. Патетичный момент. Даже аккуратно сложенные бочки здесь не имеют никакого смысла. Но после крушения их бесполезность еще очевидней. Это происшествие моделирует — и даже провоцирует — столь же патетичное «самозахоронение» героя Сухорукова, который ничем не владел и в начале фильма, а к финалу и это утратил. Крушение бочек предваряет момент осознания героем Сухорукова собственной беспомощности. Даже в смерти он подвластен окружающим его объектам промышленного мира.

Та же связь между промышленными объектами и чувством крайней беспомощности — в «Грузе 200», но явлена она одновременно намного тоньше и намного жестче. Самый сильный кадр фильма: Журов едет через индустриальные районы на мотоцикле с Анжеликой в коляске. Журов вверху справа, камера внизу, ветер треплет его серую рубашку; герой точно соответствует сгрудившимся за ним трубам. Анжелика не просто находится рядом со своим похитителем. Она в полной мере окружена им, побег невозможен. В «Счастливых днях» — действие: крушение бочек провоцирует героя, который тоже терпит крушение, а здесь — статика: индустриальный ландшафт представляет собой всемогущую силу. Он допускает поведение Журова, сотрудничает с ним визуально, жестоко легитимируя его безумие.

Промышленные здания и объекты последовательно возникают и в последнем фильме Балабанова, но там значение их еще более туманно. Наиболее тревожные элементы фильма «Я тоже хочу» — панорамы, которые можно увидеть в первых двух третях фильма. Герои едут по шоссе, а камера быстро поворачивается, натыкаясь на фабрики, подъемные краны или трубы и задерживаясь на них. Герои и нарратив не взаимодействуют с этими объектами, как это бывало в других фильмах. На них просто указывают. Даже не анализируя связи, столь явной в других фильмах, Балабанов считает важным показать эти промышленные объекты. Они принадлежат миру фильма. И, кажется, в каком-то смысле влияют на решения, принятые героями, оправдывают их побег, по крайней мере, в глазах Балабанова.

Некоторым героям «Я тоже хочу» удается сбежать, но что это за побег? Они превращаются в клочок дыма. Эта жизнь после смерти не имеет смысла. Человек может подчиняться неживым объектам, конечно, лишь в безбожном мире; возвышенное стоит искать там, его искать не принято, новый путь к утраченной трансцендентности Балабанов ищет в холодной власти промышленных образов.

Читайте также

-

Как сберечь — нет ли средства, нет ли, нет ли, есть ли...

-

Синефильская Россия — Десятка лучших в моменте

-

«Учиться воздуху» — О последней мастерской Сергея Соловьева

-

Кукарача-синефилия — Советы музыкального подполья

-

Не время для... — 2023 в российском кино

-

Вечная весна в золотом городе — Лучшие мультфильмы 2023 года