Одна строка, две строки, три строки — Артур Аристакисян о словах и образах

В Центре Вознесенского в Москве завершилась выставка «Фотоувеличение», подготовленная куратором Зоей Кошелевой по материалам из постов в фейсбуке Артура Аристакисяна. C режиссером поговорила Катерина Белоглазова.

Фотографии, которые мы видим на выставке, могли бы стать фильмом? Или каждая из них уже фильм? Нужно ли снимать этот фильм?

Это однокадровый кинематограф.

А история, которая сопровождает фотографии?

Слова, которые сопровождают кадр, — это тоже кадр. Это все один кадр. Дело в том, что слова, подписывающие кадры, это тоже кадр. Он предназначен для созерцания, но он сделан словами, а тот — отпечатан как фотографический образ. Но это один и тот же кадр, только один раз он явился вот так, как изображение, а другой раз словами. Слова являются переводом. Изображение нуждается в переводе. Не принято, чтобы изображение переводилось еще на язык. А фотография, то есть фотокадр (фотография это то — что на бумаге), является переводом вот этих слов. Если это слова, скажем, Хайяма, то это перевод Хайяма. Это не иллюстрация Хайяма, а перевод. Но переводов может быть много. Это перевод на зрительный образ, которого нет в стихотворении. Это не стихотворение… Хайям не писал обо всех этих военнопленных. Это перевод того, что стоит за этими словами, того, чего нет ни в одном переводе. Перевести это нельзя, словами это сделать нельзя. Тем более это устарело все. В каком смысле устарело? Это живет в каких-то расхожих представлениях о содержании, о чем Хайям писал. То, о чем писал Хайям, уже уничтожено представлениями о том, о чем он писал. Переводами жуткими… Я взял академический подстрочник и переводил с русского на русский. Брал не сами рубаи, четверостишия, а именно сами формулировки, сухие, как такие надписи на могильных плитах. И переводил не на язык слов, а делал поэтический перевод на язык зрения, совсем в другую природу. А изображения я переводил как раз в эту архаику. В то, что устарело, как поэзия, и устарело для перевода фотоснимков… Такая перепечатка. Как если бы отпечатали снимок — раз — а там слова вместо снимка. А слова переводишь, и там слов нет, а есть снимок. Слов нет. Все, закончились слова. А фотоснимок неожиданно принимает такой вид сухой, жесткой формулировки Хайяма. Там никакой сладости, никакой пряности восточной. Безумная такая внезапная формулировка. Не четверостишие, к которому мы привыкли. Одна строка или две строки, самое большее — три. Нет четверостишия.

Иногда там другие фотоснимки. Там Хайяма нет, но там есть строки, они играют ту же роль, что и строки Хайяма.

В фейсбуке я показываю снимок и несколько строк, и еще вот это: одна, две или три строки Хайяма, но также еще строчка информации: где попали в плен, после какой неудачи, что за происшествие, что за сражение, окружение, что этому сопутствовало. Но это тоже только то, что притворяется… У этого есть свой стереотип исторической информации. Место, время, что за человек, или не один человек в кадре. Но это не историческая справка, это тоже, так сказать, строка, но не из Хайяма. Это недостающая вот эта четвертая строка. Это так же важно, это часть изображения. Как если бы слова писал какой-нибудь средневековый мастер, он бы их рисовал, и в воображении они именно таковыми и являются, они являются образами, их рисует язык. Миниатюры, книги, рисованные слова, буквы, слово может уже выглядеть как картина. То, что воспринимается как историческая справка и Хайям — одна строка, две строки или три строки — они являются одним изображением. Скажем так, негативом. Как если бы изображение было показано в позитиве и негативе. Это является негативом этой фотографии, этого фотокадра. Это позитив, а то негатив. Но это один кадр. Это не субтитры, конечно. При первом расхожем представлении это может напомнить субтитры, но это не субтитры. И не описание того, что в кадре. Это негативное изображение.

Это чувствуется, изображение помогает найти дверь, чтобы войти в строки Хайяма, а Хайям помогает найти точку входа в эту фотографию, то есть они находятся между собой в таких отношениях, чтобы просвечивать друг через друга. Тут интересно, что мы видим больше, когда совершаем эту процедуру перевода. Искусство — это всегда перевод со смещением. Это всегда перевод и всегда есть смещение в другую природу, другую материю или в другое семантическое поле… Почему мы именно так лучше видим? Я много об этом думаю: что с чем должно встретится, чтобы мы увидели что-то лучше, то, что не дано нам очевидно.

Негатив показывает то, чего нет в позитиве. Я люблю смотреть негативы фотографий и фотокадров, потому что позитив скрывает что-то. И негатив что-то скрывает, по-разному. Когда видишь позитив и негатив — видишь больше. Это что касается позитива и негатива, а тут как бы негатив создается словами из строк «Рубайят» Хайяма. Но опять же не перевод Хайяма — создание негатива, но наоборот: можно сказать, что фотокадр является негативом изображения, которое дает строка или две строки Хайяма. Фотокадр является негативом по отношению к изображению, которое возникает посредством строки или двух строк Хайяма. Иногда там другие фотоснимки. Там Хайяма нет, но там есть строки, они играют ту же роль, что и строки Хайяма.

Перед внутренним зрением уже все пронеслось, все было показано, все было сказано.

А как они рождались? Что первое приходит: изображения или слова?

По-разному. От изображения больше.

А как Хайям был найден?

Я переводил. Подстрочник брал и переводил. Переводчик всегда вносит что-то свое. Но главное было выйти из четырех строк и прийти к одной. Иногда я брал чистый подстрочник, просто как есть, но это тоже как мой перевод. Я пришел к тому, что подстрочник не надо трогать, все как есть.

А вы знаете, что я нашла себя на одной из ваших фотографий военных?

Про грязь?

Я не помню, какой текст там был.

Там сильно. Между ними заряд проходит, между их словами и фотографией.

Грязь на поверхности земли была красавицей когда-то.

Осторожно вытирай пыль с нежного лика своей любимой,

она тоже была чьей-то любимой.

Омар Хайям»

Многие режиссеры-авангардисты — я говорила с Артаваздом Пелешяном, и об этом же говорил Петр Кубелка, когда приезжал в Москву — ищут элементарный базовый элемент кино. Им уже не нужен весь массив времени, сюжета, действия, но их интересует поиск базовых единиц кино. У Кубелки это эксперименты с ритмом фильма и светом проекции, у Пелешяна — поэтическая единица монтажа, образ рождающийся в дистанционном монтаже. У вас в этих найденных фотографиях я тоже вижу желание отыскать эссенцию и очистить от лишнего суть образа. Вам близки такие поиски?

Вот кадр, зерно, один кадр. Да, царство небесное — это одно зерно. Ну, один кадр.

И вот как будто бы только что посмотрел фильм такой силы, что забыл.

Когда я спрашиваю, могла бы такая фотография развернуться в фильм, я спрашиваю в том числе об этом.

Нет, ну это уже свернутый фильм, его не надо разворачивать, он уже там есть. Опять же, их нет на выставке этих фотокадров, там просто от одной-двух строк рождается в голове. Фильм проносится за секунды, можно просто сойти с ума. Не знаю… Я сам долго не мог прийти в себя после того, как строка Хайяма нашла этот снимок. Или снимок нашел строку Хайяма. И все. И они только что что-то произвели с сознанием, я не понимаю что, но это и есть фильм. Можешь даже его сюжет пересказать. Трудно, да, но можно. И вот как будто бы только что посмотрел фильм такой силы, что забыл.

То, что должно было помогать достичь этого уже как бы не нужно. Это отпадает.

Но это не везде так, не каждый раз так. Наверное, раз пять это произошло, если не десять раз, такого рода чувство. И пронеслось внутри, что ты уже все увидел. Именно увидел.

Именно увидел…

Да. Внутренним зрением. Перед внутренним зрением уже все пронеслось, все было показано, все было сказано.

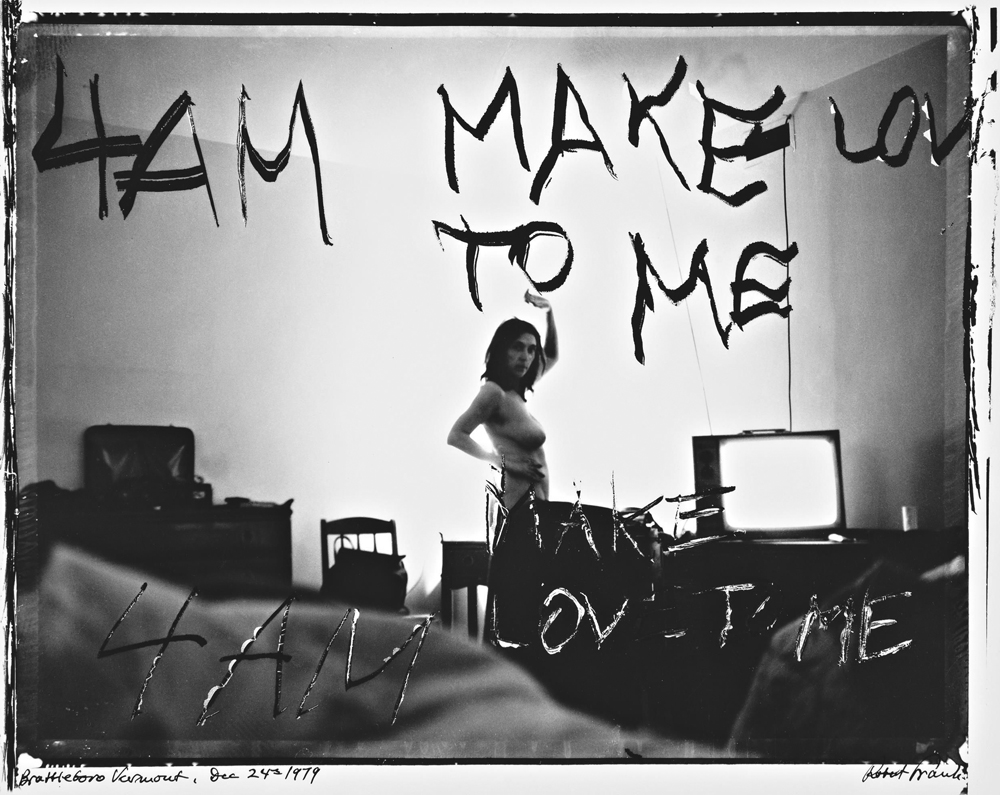

А вот этот известный снимок Роберта Франка Make love to me, 4 A.M., вы часто показывали его раньше студентам на лекциях. Он в вас тоже рождает такие чувства?

Там уже есть. Он уже написал на кадре. Я не знаю что, он настолько самодостаточный, что… Наверное и есть что-то, что еще может родиться от связи, от любви этого фотокадра Роберта Франка и какой-нибудь строки поэтический или просто сочиненной, Хайяма или Блейка… Я иногда из апокрифических Евангелий беру просто строчки. Там есть фотография проститутки с подписью из евангелия от Филиппа, на выставке в третьем зале. Но нет [о фотографии Роберта Франка] я как-то не думал…

Эти снимки, о которых я думаю, вот так, чтобы они жили со словами рядом… Я просто взял эти военные снимки, большей частью я о них думал так, что это вот война, тела, которые превращаются в землю, в глину. То, что воплощает, собственно главный образ Хайяма. Не вино, а глина. А у всех стереотип, представление, что вино — это истина (смеется). Вот от этого хотелось отойти. А там страшные истины обозначены. А у всех опять же вино… А главное у него — глина, а не вино. Он пьет вино, потому что видит глину. Не вино в кувшине, а кувшин — главное. У него главный герой — это кувшин, а не вино. Ну, глина…

Просто ты — тело, которое постепенно становится глиной, вот и все.

Глина, из которой сделан кувшин?

Глина, которая была человеком. И из которой сделан кувшин. Вот поэтому переводы должны быть другими. И даже слов недостаточно. Про переводы… Пикассо клеил газеты на Гернику. Не хватало, ни философски, ни художественно, а физически не хватало красок, средств живописи. Так и тут не хватает слов. Поэтому любительские фотографии, сделанные немецкими солдатами, фотографии советских женщин, мужчин. Они сами как глина, они грязные любительские, отпечатанные там кое-как, в маленьком формате. Но в них в то же время красота. Нормальная. Ну, не нормальная, истинная.

Почему именно пленные?

Тело было свободно, стало несвободно. Вот все. Человек — тело, которое гонят куда-то, в какой-то лагерь… И ненависти к тебе никто не испытывает особой, просто ты — тело, которое постепенно становится глиной, вот и все. Этих тел становится много, девать их некуда. Они мокнут от дождей в дороге, страдают от солнца в пути.

Считай, что ничего в мире нет,

Думай, что все, чего нет в мире, — есть.

Омар Хайям»

В низведении человека до тела проявляется правда?

Не к телу. Он уже низведен до тела, когда появился на земле. Земля — это всё. Приговор. Все являются пленниками земли. Вот и тут по пути вот в эту глину он обнаруживает… но это не человек обнаруживает, камера обнаруживает… красоту, которой не должно быть. Запретную красоту.

Глина обнаруживает красоту красавицы, которая когда-то была этой глиной.

И тут возникает вопрос: почему истинной является такая красота, а не какая-либо другая красота?

Нет, все истинная. Истинная в том смысле, что запретная. Она не должна быть проявлена, а она проявляется. Вопреки и в то же время… Снимки делались не для того, чтобы снять что-то красивое, просто у немецких солдат были фотоаппараты, они снимали много пленных русских, какие грязные, ужасные дороги, как плохо живут люди. А камера видит свое. Опять же, глина обнаруживает красоту красавицы, которая когда-то была этой глиной. Вот это истинная красота, проглядывает… И видишь ту, кто была этой глиной. Видишь ее красоту, сразу получаешь любовь от того, кто ею любовался. А у тебя в руках глины кусок. Вот она, красавица, она была солдатка. Вот она… глина. Вот тело без забот, без любви, без жизни. Глина. И из глины, из этой глины проявляется образ.

Зачем богу нужна грязь? Если не для того, чтобы на себя смотреть глазами грязи.

Может у меня тривиальный вопрос, глупый, но почему должна быть смерть, чтобы мы увидели эту красоту? Почему красоту лучше видно через боль?

Ну как? Это общая уже такая философия… Она естественным образом возникает от просто знакомства с искусством, с литературой… И можно не интересоваться искусством и не быть знакомым с литературой, чтобы прийти к этим выводам: верху нужен низ зачем-то, наверху нужно то, что внизу. Зачем богу нужна грязь? Если не для того, чтобы на себя смотреть глазами грязи. Ему нужны глаза грязи. Зачем? Не знаю… Я имею в виду того, кого мы не видим. Ему зачем-то нужны наши глаза. Смотреть снизу вверх.

То есть нам нужно растождествиться с собой? Это же невыносимо все время быть в себе… человеку.

Ну ему и так невыносимо. С 10 лет невыносимо. Ну кому-то с 15 лет, но не позже. Нет, мы находимся внизу. Почему мы тут находимся? Опять же, это не геометрический низ.

А Фрейд считал, что прекрасное — эта последняя завеса перед ликом ужасного. Или последняя вуаль, прикрывающая ужасное.

Это то, что мы накладываем скорее… Ужас, откуда он идет? Кинокамера ужаса не видит никогда. Человек видит ужас. Ну, ему страшно, он не хочет терять жизнь, не хочет терять, ничего не хочет терять…

Камера видит красоту, но не видит ужас?

Нет, она не видит ужаса, она не видит красоту… Она не замечает этого мира, тем самым она видит красоту. Она как бы извлекает мир из того, что видит. Этот мир не входит в то, что она видит. Она смотрит на грязь, а грязи там нет.

Ночью, длинной, как год, возлюбленная с тобою лишь миг.

Омар Хайям»

До того, как появилась камера, человек пользовался словами так? Рисунком он мог так пользоваться?

Нет, все равно это существовало, не физически, но человек что-то запоминает, потом рассказывает. Смотрит и рассказывает. Человек вел съемку все равно. Кто больше вел съемку, тот больше понимал, он меньше вовлекался. А если человек смотрит на то, что происходит сейчас, как на то, что он вспоминает, уже сейчас он смотрит на все, как на то, что уже было — еще дальше идет. Но он уже сидит в каком-то кинозале. В кинозале для мертвых.

Берешь то, что твое, отовсюду, вот и все.

Насколько важна вообще какая-то традиция, стоящая за художником? Будь то религиозная или какая-то иная для вас?

Для меня не было никаких традиций никогда. Все это искусственно, то, что создали. То, что не надо, выбросили, что хотелось, занесли. Традиция живая. То, что ты сам вносишь в традицию, то для тебя и существует. Что ты оттуда выбрасываешь, это происходит невольно. Человек может думать, что он последователь традиции, но он не знает, как многого он лишен, как много привнесли своего, и он еще свое внес. Берешь то, что твое, отовсюду, вот и все. Что-то, на что отзывается твоя сущность, твоей сущности что-то важное. А ты может смотришь… в чем у тебя возникает потребность… в этом, в этом…

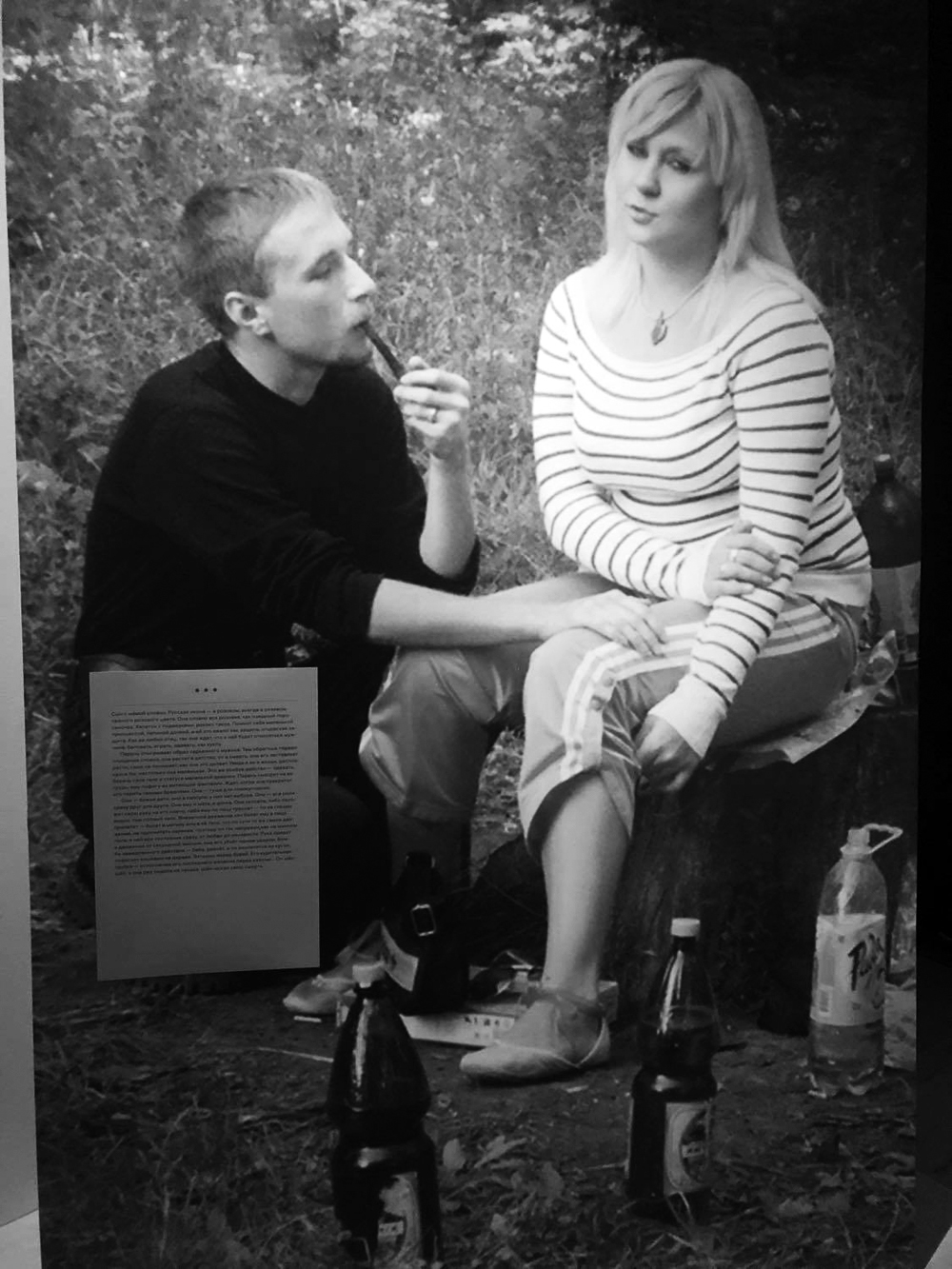

Артур, если вернуться к началу нашего разговора, третий зал выставки. Там ведь уже по другому организованы фотографии и тексты?

Там уже другое, там по-другому. Там они уже в большой формат переведены и напечатаны на материале, на котором рекламу показывают, баннеры, а баннеры предполагают грязь, опять же. Они замызганные, в них плюют. В них брызги летят из луж.

Мне все равно, какие они в жизни. Какими я их вижу, мне главное.

Текст их очищает?

Нее, хе-хе… Я говорю просто, что материал, на котором они напечатаны, органичен этим изображениям. Там люди, женщины, из русских глубинок, несчастные…

Но там текст по-другому же работает?

Совершенно верно, там совершенно другая функция у слов. Ну я просто там описал… это все взято с моей странички в фейсбуке. Я просто описал свое отношение к этим людям. Как я их вижу. Мне все равно, какие они в жизни. Какими я их вижу, мне главное.

Да, там есть хорошая фраза: «Сумасшедшая девушка, только так у нее может быть друг. И вот поэтому она мне близка… Она со мной это проделывает».

Я придумываю им жизни, вспоминаю свою жизнь, что-то им рассказываю из своей жизни. Туда. Не им в жизни, а им на этих изображениях. Я их как иконы использую.

Подземельная икона. У вас в текстах есть это выражение. Что это?

Здесь много оттенков у этого.

Это ваше слово?

Да, ну тут много оттенков. Дно такое вот… и икона. Антиикона, своего рода. И в то же время, настоящая икона. Земля, грязь. Икона из грязи. Нерукотворная икона.

У меня была даже идея переименовать свою мастерскую в МШНК, чтобы это была мастерская однокадрового фильма.

Там другое, там… Ну опять же… это не понятно как. Выставку же Зоя Кошелева делала. Я это в пространство не хотел никогда выносить, это все существовало на странице листа или экрана, на плоскости. И изображения, и слова, строки. А в пространстве не понятно, куда девать то, что я говорю себе, когда смотрю в этот кадр и записываю. Не всегда, но записываю, что-то оставляю там. На странице это понятно: вот мой рассказ, повествование. А в пространстве, куда нам девать рассказ? Куда? На стене? Нет… Отдельно давать в руки? Во всяком случае, это вопрос. Для меня вопрос, как это показывать в пространстве, как это давать читать. Я не знаю. Где Хайям, там понятнее. Вот две строки, вот третья строка. В выставочном пространстве, я не знаю, что это. Пока не представляю.

Очень любопытно, что вам время в этом смысле не интересно, так же как и пространство, потому что эти фотографии впечатываются куда-то, где времени нет. Но и пространственное расположение этим образам чуждо. То есть мы внутри образа без времени и без пространства. Мы сразу получаем целый образ, однокадровый фильм.

У меня была даже идея переименовать свою мастерскую в МШНК, чтобы это была мастерская однокадрового фильма. Зачем, уже и так много кино…

У вас есть желание куда-то поехать? Побывать в каком-то месте?

Уже нет. Нет, нет… Если пригласят, будет переводчик, то да… Не, я готов побывать, где угодно, но я уже временем дорожу. Я хочу кое-что успеть сделать, мне есть что делать.

Читайте также

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым

-

«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер

-

«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой