Конец непоправимого счастья — «Аннетт» Леоса Каракса

В кино все еще показывают «Аннетт». Леос Каракс не тот, что был прежде. О фантомных болях любимого режиссера пишет Вероника Хлебникова.

Плюх. Я совсем без сил. «Любовники с Нового моста»

Смерть тоже хороша, но в ней нет любви. «Корпорация «Священные моторы»

СЕАНС — 80

Мюзикл Каракса и Sparks устроен так: Спарксы трубят радость каждой нотой, Каракс ее отнимает. Рон и Расселл безмятежно и доблестно музыкально шутят, когда не время, не место и чревато, — при родах и на допросе, за куннилингусом и в медийном остракизме, в горе и в радости. Каракс увлекает во мрак, в клетку, в необходимость неудачи. Просвечивая в тюрьме сквозь персонажа Адама Драйвера, подобно Энтони Перкинсу и его матушке-мумии в финале «Психо», измученно мычит tête-à-tête с призраком жены: «не смотри на меня». В отличие от Хичкока, получается не так страшно, как тошно. Ситуация «Аннетт» — соотнесение смеха и ужаса внутри универсальной фабулы, заведомо картонной, как во взрослой опере, где «Снегурочки печальная кончина и страшная погибель Мизгиря тревожить нас не могут».

Герой — Генри, молодой наследник всех хромых и желчных европейской традиции, роковой паяц, перешутивший себя необузданный пересмешник. Героиня — Энн, его хрупкая жена, жертва сильных чувств и темной страсти, утраченная любовь, антикварная Лигейя, чьи черты воскресают в других, и на сей раз это голос. В бравурной увертюре, композиционно срифмованной с антрактом «Святых моторов», запевалы братья Маэл выходят из студии, их нагоняют артисты и хор, режиссер Каракс с дочкой Настей Голубевой-Каракс, выращенной им после смерти жены Кати Голубевой. Веселой поющей толпой они шагают на камеру и преклоняют колени, как некогда на мотив Let My Baby Ride Бернсайда ступали под сводами собора Дени Лаван с аккордеоном и его мускулистый оркестр.

Шутка хлынет через борт, и Энн пойдет ко дну

Здесь комедия и трагедия разойдутся по разным площадкам. Адам Драйвер на байке, Марион Котийяр в автомобиле с шофером отправляются, каждый на свою сцену, и пока неясно, чей спектакль возобладает, кто окажется персонажем чьего текста. Она — его бесноватой пародии или он — ее готической сказки.

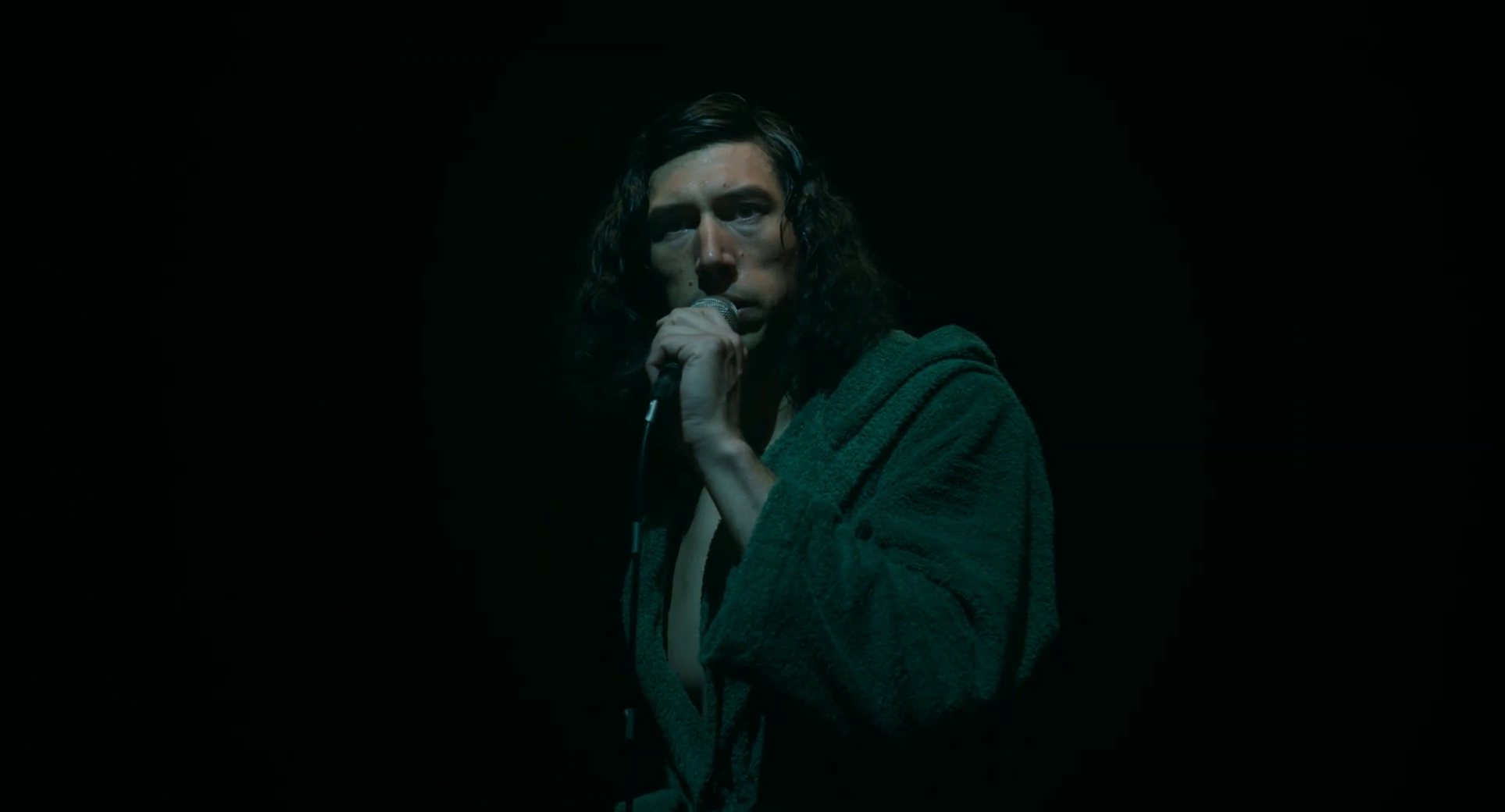

Стендапер с юмористическим именем Генри МакГенри развлекает публику причудами черного эксгибиционизма, то раскручивая бич микрофона, то сворачивая его в висельную петлю, обменивая смех сквозь зубы и голый зад на рулады зрительского хохота.

Его возлюбленная Энн Дефрану ангельским пением в опере, где редки хэппи-энды, спасает души партера, а галерка и так свята. Нарезка из ее возвышенных сценических смертей проясняет, кто кому снится, поданная анекдотом из мрачного репертуара Генри, комика во власти кошмаров, порождающих его репризы. Генри ни жив ни мертв под гнетом страха, что Энн умрет во время родов, что ребенок шута родится в клоунском гриме, что он раздавит ребенка, посидев на нем со стаканчиком виски, что любовь обессиливает, вгоняет в ступор, становится началом саморазрушения и делает смех безопасным, то есть непрофессиональным, что Энн, в конце концов, круче. Когда он сыграет с ней смертельный номер, пародирующий «Пьяный корабль» Рембо, шутка хлынет через борт, и Энн пойдет ко дну — в такой же желтой куртке, что и у Жюльетт Бинош, оптимистически выплывшей под Новым мостом, — начнется мистерия марионеток, следующая своим неумолимым законам. Одна марионетка — Аннетт, дочь Энн и Генри, деревянный ушастик на шарнирах, которому придется стать девочкой. Другая — Генри, подвешенный и управляемый страхом, тоской и раскаянием, которому придется узнать пределы утрат. Третья — общество, всегда разыгрывающее один и тот же спектакль.

Человек сооружает себе тюрьму, полагая себя преступником, угрызаясь пожизненно и отчаиваясь в прощении

Комик — герой фильма и времени, когда шутки и шутников отменяют, смех вменяется в вину, а щекотка, безусловно, подсудное дело. Генри МакГенри явлен байроническим приматом — габитус громилы, капюшон ситхов и черные кудри, синяя борода и шутовской горб в уме. Он выходит к залу, как на арену, убивать. Рефрен его шоу — вопрос, почему Генри стал комиком, — перекликается с монологами, стоящими современного макабрического стендапа и написанными эсером-террористом Савинковым в книге «Конь бледный»: почему он стал террористом, во имя чего идет на убийство? На родине книгу уже перелицевали в рок-оперу, а имя автора значится у Каракса на афише спектакля Энн — «Лес Савинкова». В темный кинотеатр и на подмостки жизни из мертвого леса на обоях выходили «Святые моторы». Энн, прогулявшись в живой лес прямо со сцены, вернется в аскетичную декорацию.

Словесный террор Генри МакГенри — образ неконвенционального смеха, за который современное общество с наслаждением карает. В финальных титрах, где Каракс кланяется Эдгару По и Стивену Сондхайму, Адам Драйвер благодарит Криса Рока и Билла Бёрра, стендап-комика, не так давно высмеявшего cancel culture: «Они пытаются отменить Джона Уэйна. Ну так Господь Бог сделал это сорок лет назад». Генри скажет: «Шутка — единственный способ говорить правду и не быть убитым». Но где та правда, когда шоу Генри МакГенри называется «Обезьяна Бога» — по прозвищу сатаны. Фильм Каракса — разговор, невозможный при других обстоятельствах, в биении и дрожании голосов, чревовещание под прикрытием анестезирующего жанра, китча и условности, сплошные вокальные кавычки. Вероятно, правда та, что человек сооружает себе тюрьму, полагая себя преступником, угрызаясь пожизненно и отчаиваясь в прощении. Что века не хватит избыть вину. Что ужас — это не про смерть, а про остаться в живых, и чувствовать себя палачом, стариться с самим собой под грузом невыносимой вины, хотя бы косвенной или воображаемой. Что в плену смерти другого жить получается только в кавычках. Что «Аннетт» — тюрьма из кавычек. И что гроб с музыкой вышел нарядным. Постройка воображаемой тюрьмы становится подспудным сюжетом фильма. Чтобы сделать метафорическую клетку наглядной, Каракс, несомненный ее постоялец, придумывает для Генри еще одно преступление. А чтобы не уйти от метафоры далеко снимает сцену суда среди церковных скамей.

Леос Каракс больше не пьянит публику дурной кровью, не глотает огонь

Режиссер демонстрирует высочайшее искусство игры с приемом и способен на трюки любой категории сложности, включая хорошо поставленный куннилингус и полет дронов-валькирий над ареной Супербоула. Новое, опрятное безумие «Аннетт» с яблочком-песней в стиснутых зубах выглядит дорого и ухоженно, разве что цвета куртки и шапки Генри МакГенри навеют облик месье Дерьмо в зеленом камзоле. Генри тоже на свой музыкальный лад пожрет букеты милой и ее самое. Но первой сожрут реальность, которая ничто перед склепом, куда запирает себя тот, кто решил: mea maxima culpa. Гениальная условность Каракса всегда жила в физической реальности улицы, на тротуарах, в подземке, в живой больной плоти, а теперь переехала на сцену, и граница между искусством и реальностью перестала быть проницаемой, превращаясь в арестантский периметр. Леос Каракс больше не пьянит публику дурной кровью, не глотает огонь.

В замкнутом пространстве «Аннетт» маловато кислорода для синего пламеня Алекса Вогана и магической животворной бирюзы Рембо — «рушится ультрамариновый свод». Каждый его фильм со смещенным центром тяжести пребывал в незавершенном, иногда неполноценном движении, был обжигающим музыкальным трансом, в каждом били чечетку в клетчатом, танцевали на улицах, мостах и баржах, пели на крыше и слышали симфонический гул и скрежет сходящих с оси миров. В «Дурной крови» Алекс в беге проживал для другой Анны/Энн Modern Love Дэвида Боуи и дрался под «Ромео и Джульетту» Прокофьева. В «Святых моторах» впервые прозвучала песня Рона и Рассела Мэлов — How Are You Getting Home? Когда в прологе «Аннетт» барабанят палочками по тротуару, вспоминается самый странный оркестр на свете в «Поле Х» под управлением Шарунаса Бартаса, кинорежиссера и прежнего мужа Кати Голубевой. В «Аннетт» тоже есть дирижер, правда, не романтическая, а комическая фигура, и по стечению обстоятельств, прежний поклонник и аккомпаниатор Энн.

Каракс будто бы заперся в клетке и клеит пестрые коробки из фантомных болей, вроде спичечных коробков из ассортимента исправительных заведений. «Аннетт» — громоздкая коробка с куклой внутри. Она замкнута и бесконечна, как безнадежные лестницы Эшера или вигвамы Линча. В ее внятном театре идут большие шоу, в ее аквариуме есть место цитатной буре и кораблекрушению, можно мчать на байке в закат — любая проекция по требованию на стены вашей камеры-одиночки с искусственной вентиляцией, светом софитов и закольцованным треком, где некого больше любить. Время любви, безумства и боли прошло, любовники затрахались, износились и вымерли, как и предсказывал юный Алекс Воган, дурная кровь остыла. Акустический разряд «Аннетт» не запускает сердце, его шума не слышно, его партия не написана. В фильме все отболело, кажется, это и есть хэппи-энд — знать, что и боль однажды закончится. Только кровавые всполохи эквалайзера с первого кадра предупреждают, что когда-то, до последней черты непоправимого счастья здесь плакали и пели, и город был полон музыки.

Читайте также

-

Пассивной юности мудборд — «Здравствуй, грусть» Дурги Чю-Бозе

-

И прочий лытдыбр — «Ровесник» Федора Кудрявцева

-

Эта братская, братская любовь — «Дружба» Эндрю ДеЯнга

-

Откровенность как стратегия

— «Что знает Мариэль» Фредерика Хамбалека -

Сестра — тоже человек — «Гадкая сестра» Эмили Блихфельдт

-

Постоянство участи — «Белый пароход» Инги Шепелевой