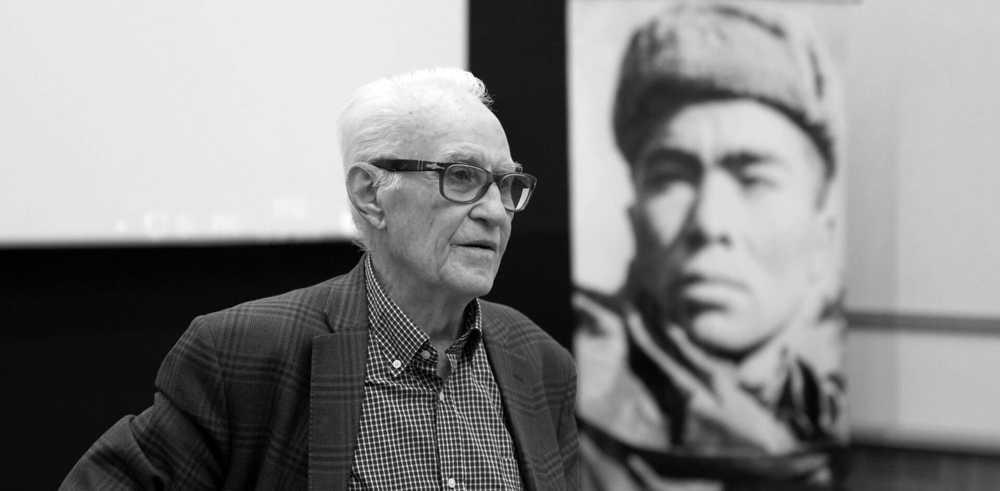

Али Хамраев: «Невозможно ремонтировать эпоху»

О дружбе с Тарковским, визите Антониони в Ташкент и кинематографе Средней Азии с выдающимся узбекским кинематографистом Али Хамраевым поговорила Ольга Улыбышева.

Али Эргашевич, вы происходите из семьи кинематографистов. Ваш отец был одним из пионеров узбекского кино, и ваша мать тоже работала на студии. Вы сразу решили, что должны работать в кино?

В 1942 году мой отец, кинодраматург и актер, младший лейтенант Эргаш Хамраев погиб под Вязьмой. Мы с мамой жили в Ташкенте, куда были эвакуированы киностудии из Москвы, и к маме в диспетчерскую часто заходили московские актеры и режиссеры. Она знала узбекский язык, помогала им, переводила. В нашем доме (а мы жили через дорогу от Ташкентской киностудии) часто бывали российские актеры — Борис Андреев, Марк Бернес, Петр Алейников, Иван Переверзев, Александр Хвыля. Мама во дворике делала плов, и они сидели, беседовали о жизни, обо всем, а я мальчишкой между ног шнырял. Борис Федорович Андреев, как сейчас помню его огромную фигуру и бас, трепал меня за чуб и говорил: «Вырастешь, замени отца! Чтобы обязательно в кино работал, понял? …» Ну я, конечно, кивал — да-да-да. И все это отложилось в душе.

Мой дедушка Хамро выдавал мне рубль, на который я мог купить не только мороженое, семечки и леденцы, но и несколько раз сходить в кино, потому что билет стоил 10 копеек. В 1946 году в трехзальном кинотеатре «Искра» я увидел большую афишу трофейного фильма: «Огни большого города», режиссера Чарли Чаплина. Конечно, сразу купил билет — это же американский фильм! До этого я уже видел трофейные картины — «Индийскую гробницу», «Сестру его дворецкого», «Багдадского вора». Но фильм «Огни большого города» меня по-настоящему потряс, особенно финал. Мне было лет десять, стоял такой комок в горле, что я, быть может, тогда интуитивно понял великую силу искусства кино. И, наверное, именно тогда у меня созрело желание посвятить себя кино.

Я ведь был на съемке эпизода, когда Маргарита Терехова сидит на плетне, а Толя Солоницын идет по лугу и оборачивается на нее

Сначала хотел быть кинодраматургом, как папа. Писал рассказы, стихи, даже посылал кое-что в «Пионерскую правду». Мальчишкой во время летних каникул уезжал в экспедиции со съемочными группами. Меня знали все режиссеры и брали подрабатывать. Я видел, как трудятся операторы, художники, гримеры, их ассистенты, изучал на площадке весь производственный процесс. Это мне очень пригодилось потом.

Летом 1955 года на съемках фильма «Встретимся на стадионе» я случайно стал свидетелем того, как режиссер очень грубо обошелся с автором сценария. Вечером дома я сказал маме, что не пойду учиться на сценарный факультет. Если на меня так будут кричать, будут грубить — я не сдержусь и поколочу режиссера — так что я лучше поступлю на режиссерский факультет и буду учиться сам писать сценарии для своих фильмов.

В институте нас всех называли «Рошалята»

Получается, что вы довольно подготовленным в практическом смысле приехали поступать во ВГИК в мастерскую Григория Львовича Рошаля.

Я более-менее процесс знал, уже был не чужой человек в кино, но экзамен был непростой. Григорий Львович, когда вошел, не узнал меня по фотографии и говорит: «Мы Хамраева приглашали, а не тебя, мой друг…» На фотографиях в те времена делали такое гладенькое лицо — а я же занимался боксом, хулиганом был, дрался на улице. Шрамы на лице, старше своих девятнадцати лет выглядел. Григорий Львович сказал: «Ну, парень, ты, наверное, богатую биографию имеешь к девятнадцати годам…»

На экзамене решил читать Маяковского и так орал, что в коридоре все слышали: «Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нету! …» Потом были какие-то этюды, и тут Рошаль вдруг говорит: «Ну, Хамраев, напугай нас…» Я стою и думаю: как буду пугать, что сделать, громко завопить или глаза вытаращить? … А в комиссии сидят очень известные кинематографисты: Сергей Герасимов, Тамара Макарова, Лев Кулешов и, по-моему, даже Александр Довженко.

И вдруг я резко наклонился, схватил стул за ножку и как запустил в стену, рассчитав, чтобы он пролетел сантиметров на десять выше голов комиссии. Раздался грохот! Герасимов крикнул Рошалю: «Гриша, ты какие задания даешь? Он же чуть не убил нас!» Рошаль захохотал: «Всё, Хамраич, можешь идти». Он меня «Хамраичем» так и звал все пять лет учебы.

Тогда кинематограф очень развивался, талантливое военное поколение уже успешно снимало, пришло молодое послевоенное поколение. Во ВГИКе тогда учились Андрей Тарковский, Отар Иоселиани, Кира Муратова — классики нашего кино мирового уровня.

Что самое важное вам дала учеба у Григория Львовича?

Самое важное, что нам дал Григорий Львович Рошаль, — он научил нас читать. Не всё подряд, а то, что обогатит нас духовно. Он считал, что искусство и кинематограф не воспитают никого. Кинематограф — это искусство познания, вызывающее определенные чувства, положительные или отрицательные, но не воспитывающее никогда и никого. Воспитывает семья и улица. Он говорил: «Хочу вам откровенно сказать — я не смогу из вас сделать режиссеров, вы должны сами ими стать. Вы должны за пять лет учебы в институте впитывать в себя как можно больше знаний, эмоций. Вот кабинет киноведения, кабинет изобразительного искусства, кабинет операторского мастерства — сидите там, ковыряйтесь, ищите, работайте. Дружите с операторами, киноведами, сценаристами, режиссерами. Смотрите фильмы — каждый день в разных аудиториях показывают десятки шедевров, узнавайте расписание».

И по секрету сказал: «Убегайте с лекций марксизма-ленинизма на эти фильмы». И мы оставляли своих дежурных, которые педагогу втирали мозги, что тот и этот заболели. А педагог прекрасно знал, что мы сбежали на какой-то шедевр американского, французского или итальянского кино.

Я когда «Седьмую пулю» снимал, думаете, Джон Форд на меня влияние не оказал? Еще какое!

Я никогда не забуду, как Григорий Львович приучал нас к важности детали в кино. Деталь, одна деталь может сказать больше, чем полфильма о человеке. На первом надо было написать сценарий документального фильма. Григорий Львович особенно отметил мой сценарий: «Вот вы услышали документальную историю из жизни нашего Хамраева. В чем сила сценария? В том, что автор сам пережил это, он рассказывает интересным языком, киноязыком».

А я написал полторы странички. 1943 год. Папа погиб, мама на работе, придет поздно. Мы сидим у остывшей печки вдвоем и ждем, когда мама придет с работы и обязательно принесет кусочек лепешки или конфетку. Я сидел и засыпал, мне снились кисельные берега, молочные реки, горы пирожных, торт огромный, как гора. И я думал: «Неужели я когда-нибудь наемся пирожных, попробую когда-нибудь, что такое торт?» Только леденцы или кусочек сахара мы тогда могли держать во рту и долго сосать, засыпая.

И Григорий Львович сказал: «Я ставлю за оригинальный сценарий пять с плюсом!», но самое интересное было потом. На мой день рождения, 19 мая, в общаге собрался почти весь курс. Мы сделали плов. Портвейн, селедка на столе, шоколад. А москвичи — Инна Селезнева, Инна Туманян и Миша Богин — пришли с огромной коробкой, которую не разрешали открывать. Мы уже выпили, плов поели, и говорят мне москвичи: «Вот теперь открывай, Али!», а там огромный торт и надпись кремом «Али, ешь досыта!.»

Что тут началось — в рот толкают, в нос, в уши, мне было потом плохо, плов и портвейн с тортом плохо сочетаются… Утром мы проснулись — все стены в остатках торта! Всё это драили, вытирали, но я был очень тронут вниманием однокурсников: они мою сценарную работу с мечтой о торте воплотили в жизнь. Такой вот был дружный курс, в институте нас всех называли «Рошалята».

Кто из кинематографистов оказал на вас самое сильное влияние?

Весь мировой кинематограф оказал на меня влияние, как и на моих коллег. Как-то мой покойный друг Андрей Тарковский приехал в Узбекистан в поисках натуры для фильма «Сталкер», и я ему предложил поехать в Таджикистан. И мы много обсуждали, кто на кого влиял. На него — Робер Брессон, а одним из моих самых любимых режиссеров был Акира Куросава. Я признался Андрею, что иногда снимаю эпизод и чувствую, что стараюсь использовать какой-то прием, который был, например, в шедевре «Расемон» или в классике итальянского неореализма «Похитители велосипедов» Витторио де Сика. (Этот фильм с непрофессиональными исполнителями мне очень нравился, я тоже часто брал актеров с улицы, называл их «с трамвайной остановки».)

Андрей сказал, что не считает это плагиатом или воровством. Мы же не с Луны свалились, мы много лет изучали тонкости профессии кинорежиссера. И это все откладывается в нашем мозгу, как в запаснике, и потом абсолютно бессознательно ты что-то используешь, иногда — слово, фразу, иногда — пейзаж похожий можешь повторить, иногда — мизансцену. И это необходимое влияние мастера на тебя, влияние всего мирового кинематографического опыта. Поэтому не надо стесняться. Другое дело, когда эпизод повторен из кадра в кадр — это уже слишком, да на это никто и не пойдет.

Год-два не дадут снимать, не выпустят за границу, а дальше что? Ведь не посадят в тюрьму, мы им нужны

Андрей Тарковский — один из моих учителей, обожаю его фильм «Зеркало», всегда показываю своим студентам. Я ведь был на съемке эпизода, когда Маргарита Терехова сидит на плетне, а Толя Солоницын идет по лугу и оборачивается на нее, и легкая волна ветра, колыхаясь, идет по траве к прекрасной женщине. Андрей тщательно снимал эпизод, и там долго висел вертолет — летчики матерились нещадно. А оператор Гоша Рерберг ждал солнце из-за тучки и делал один дубль, два, двадцать, чтобы волна была как надо.

И, конечно, Джон Форд. Его «Дилижанс» — шедевр, лучший вестерн мирового кино. Я когда «Седьмую пулю» снимал, думаете, Джон Форд на меня влияние не оказал? Еще какое! Динамика, ритм, герой благородный, финал, где добро побеждает зло, пусть даже кто-то и погибнет. У Форда в «Дилижансе» убит благородный человек, пропавший брат одной из героинь фильма, а у меня в «Седьмой пуле» девочка пятнадцатилетняя погибла от пули. И в финале герой моего фильма скачет на лошади и поддерживает бережно мертвую девушку, а сзади него мчится отряд со знаменем. Это влияние Джона Форда, американского кинематографа.

Мой любимый кадр в «Дилижансе» — сидит Джон Уэйн в шляпе, наклонив голову, дилижанс с пассажирами едет по предгорьям, ковбой медленно приподнимает голову из полы шляпы, да так выразительно смотрит на молодую девушку, что она отводит смущенно глаза. Такой взгляд! Ковбой на нее смотрит, а она, словно под гипнозом, тоже начинает смотреть на него. Гениальный кадр. И я это повторял в своих некоторых фильмах, и многие другие вещи повторял, интерпретируя. Мы все друг у друга учимся.

Фрэнк Капра — тоже один из моих учителей. С ним связана вот такая история: я сидел на банкете в Голливуде в 1964 году рядом с одним стариком, который курил мне в лицо вонючую сигару. И он ко мне пристает через переводчика: «Сколько вам лет? Что вы делаете?» Я говорю: «27, я режиссер, снял три фильма». Опять вопросы: «А где вы учились?» — «В институте кинематографии в Москве. Там учатся студенты со всех республик. Мы смотрели фильмы-шедевры разных режиссеров: Джона Форда, Альфреда Хичкока, Фрэнка Капры». Он спрашивает: «А какой фильм Фрэнка Капры вы видели?» — «Эта замечательная жизнь». А потом президент студии MGM, который вел этот банкет, говорит, что слово предоставляется господину Фрэнку Капре. И этот старик с вонючей сигарой встает. Это был Фрэнк Капра, вы представляете!

Защита человеческого достоинства всегда была главной темой моих фильмов. За это я часто страдал и страдаю до сих пор

И куда без Гриффита, Хичкока, Бергмана, Антониони, Феллини, Висконти, Куросавы, Кобаяси, Карне, Виго, Трюффо. И Сергея Параджанова, моего друга покойного, тоже считаю своим учителем. Как он выстраивал кадр, какая эстетика, как работал с художником, с оператором — вот этому я учился. И когда я приглашал оператора и художника, я им показывал параджановские фильмы и говорил, что вот так надо и нам трудиться.

Очень большая россыпь великих режиссеров, операторов, художников, актеров у нашего кино. Алексей Герман, Кира Муратова, Роман Балаян, Шухрат Аббасов, Толомуш Океев — сколько прекрасных режиссеров, с которыми я дружил и которые на меня безусловно влияли! Мы всегда помогали друг другу. У кого-то закрывался фильм — мы организовывали коллективные письма, обращались в ЦК КПСС, в Комитет кинематографии. Защищали коллег и друзей на съездах, на пленумах выходили на трибуны, никого не боясь. А что нам сделают? Год-два не дадут снимать, не выпустят за границу, а дальше что? Ведь не посадят в тюрьму, мы им нужны.

А кто из узбекских режиссеров на вас повлиял?

Мой главный учитель — Наби Ганиев, классик узбекского кино. Он первым пригласил моего папу, Эргаша Хамраева, на главную роль, когда тот был еще студентом. В 19 лет, в 1928 году отец поступил в техникум сценических искусств в Ленинграде. Когда приехал на каникулы, его увидел Наби Ганиев и сразу дал главную роль в фильме «Подъем». И потом папа написал сценарий «Джигит» для Наби Ганиева, и они оба над этим фильмом работали — Ганиев как режиссер, а папа играл в фильме главную роль. Но в 1936 году вышла статья Сталина о борьбе с натурализмом и формализмом, и везде стали искать примеры, чтобы покарать своих. В Узбекистане Наби Ганиева и моего отца обвинили в том, что они в фильме «Джигит» использовали приемы натурализма и формализма, и так далее. И всё — Москва лишила Наби Ганиева звания режиссера, папе ни одного сценария больше не дали. Обоих посадили, два года пытали и били. Потом выпустили, когда Берия заменил Ежова. Но великий режиссер, классик Яков Протазанов, приехавший из Москвы в Ташкент в эвакуацию, вдруг получил высочайшее разрешение от Сталина снять фильм, какую-нибудь восточную легенду. Протазанов тогда ходил без работы, как эвакуированный получал по карточке обед в столовой. И вдруг поручают ему снять «Насреддин в Бухаре» по книге Соловьева. А Протазанов впервые в жизни был в Средней Азии, не знал местных особенностей. И когда он собирал группу, ему посоветовали взять ассистентом и консультантом по быту Наби Ганиева, которому было запрещено самому снимать. Так Наби Ганиев стал правой рукой на фильме «Насреддин в Бухаре».

Костюмы, реквизит, актеры, сцены на базаре — все это организовывал и ставил Наби Ганиев. И когда «Насреддин в Бухаре» понравился Сталину, Яков Протазанов зашел к министру кинематографии Большакову и сказал: «Ваше ведомство издало указ о запрете быть режиссером Наби Ганиеву. Но если бы он не трудился со мной на площадке, не был моей правой рукой, я бы никогда не снял «Насреддина в Бухаре». И я требую, чтобы Ганиеву вернули звание режиссера!» Так Наби Ганиева вернули в кино, а в 1945 году он снял прекрасную ленту «Тахир и Зухра» — шедевр, который показывали во всем мире.

В Узбекистане затем были разные поколения режиссеров. И все они последователи великого Наби Ганиева. Наша компания — это Шухрат Аббасов, Эльер Ишмухамедов, Камара Камалова, Равиль Батыров, Учкун Назаров, Дамир Салимов, Хатам Файзиев, Турды Надыров. Много было талантливых, прекрасных режиссеров. Некоторых из них уже нет на свете, некоторые еще работают, снимают и высоко держат голову, потому что в них есть обостренное чувство справедливости. А защита человеческого достоинства всегда была главной темой моих фильмов. За это я часто страдал и страдаю до сих пор.

С Антониони случилась истерика

Вы дружили с Тарковским, Параджановым, Антониони и другими классиками мирового кино. Встреча с кем оказала на вас наибольшее влияние?

В 1976 году меня просто потрясла встреча с Микеланджело Антониони. Антониони приехал в Ташкент на кинофестиваль с целью найти натуру для своего так и не снятого фильма «Бумажный змей», совместной постановки СССР и Италии. Меня, как знатока итальянского кино, к Антониони прикрепило наше руководство. Я встречал мэтра у трапа самолета в шесть утра. Антониони обалдел, что его так рано встречает узбекский коллега. После завтрака я знакомлю итальянцев с планом на день, и там значилось, что гости фестиваля в десять утра посещают музей Ленина. С Антониони случилась истерика: «Я разве идиот? Я прилетел за 6000 километров, чтобы идти в музей Ленина? Я не сумасшедший, я никуда не пойду!» Потом было запланировано посещение жилищного массива Чиланзар, эдаких московских Черемушек — новые французские дома, панельные. Ими гордились, показывали всем. «Я не пойду никакие французские дома смотреть! Вы за кого меня принимаете? Мне что, делать нечего?» Короче говоря, он полностью забраковал этот план, и я на свой страх и риск спросил его, что же он хочет увидеть. Он ответил, что хочет посетить базары, старый город, попасть в дома простых людей, посмотреть, как они живут. И добавил: «А потом повезешь меня в пустыню. Я ищу места где-нибудь вокруг Бухары, где живут племена кочевников в юртах».

Секрет в человеческом любопытстве. Надо пробовать — вдруг получится

Так мы составили новый план, и я пошел наверх, буквально, на шестнадцатый этаж к министру Ермашу. Он вызвал спецслужбы, местные и московские, они посмотрели план и сказали: «С Антониони шутить нельзя. Он может устроить международный скандал, поэтому соглашайтесь». И попросили меня: «Ты уж постарайся, чтобы не фотографировали мусорные свалки, не снимали людей, которые плохо одеты, пьяных, уродов». И так я сопровождал Антониони десять дней. Он был доволен, но на второй или на третий день, когда мы обедали, вдруг Антониони ко мне обращается через переводчика: «Али, скажите, а вы на самом деле режиссер? Я бы хотел посмотреть ваш фильм какой-нибудь… Сейчас, после обеда».

Для меня это была такая честь. Мы посмотрели «Человек уходит за птицами». Когда начальные титры шли, переводчик наклонился к Антониони и сказал, что действительно в титрах написано: «Али Хамраев — режиссер». Потом я узнал, почему у Антониони возник такой интерес ко мне. Оказывается, Микеланджело рассказал итальянцам, что у него потрясающий сопровождающий Али — быстро, мгновенно, за секунду любая машина, любой маршрут, он все просьбы исполняет. На что Тонино Гуэрра с серьезным видом заметил: «А что ты думал, он же в КГБ работает, он их агент». И так шутка Тонино Гуэрра сыграла потрясающую роль. Мы подружились с Антониони, он пригласил меня в Италию, я приехал со своей семьей через несколько лет — все это благодаря Антониони и шутке Тонино Гуэрра.

Вы не стеснялись просить совета у знаменитых кинорежиссеров. Какие самые важные советы вы получили от коллег?

Я попросил Антониони дать мне пару советов. Первый: «Следи за тем, чтобы у тебя хорошо работал желудок. Не будет работать желудок — ни одного кадра не снимешь». Второй: «Спать по 5–6 часов, потому что жизнь коротка. Если почувствуешь, что аккумуляторы твои разрядились — 10 минут поспи, когда везут в машине». И добавил: «Да, у вас же в Советском Союзе так много собраний, совещаний — вот на них спи». И действительно, я дремал на художественных советах и на разных летучках.

Чарли Чаплин не был Народным артистом Америки, он был просто Чарли Чаплином

Мне довелось встречать Федерико Феллини на Московском фестивале, когда он с супругой прилетел получать Гран-при за фильм «Интервью». Мы все подружились. Обедаем, поглощаем спагетти, а я достаю свою записную книжку. И Феллини, вытирая губы салфеткой, быстро говорит: «Хорошо, мой совет очень легкий… Али, когда снимаешь фильм, не думай о зрителях! Думай, чтобы этот фильм понравился тебе, твоей супруге и самым близким друзьям».

И еще от Акиры Куросавы. Мы с ним в Японии выпили немножко водочки, и я к нему пристаю. Он улыбнулся и говорит: «У меня только один совет — когда снимаешь фильм, и у тебя в кадре задуман дождь, то с неба должны литься водопады воды. Когда снимаешь ветер, то ураган должен валить твоего героя с ног, он должен держаться за что-то. А когда идет снег — пусть твой герой вытянет руку, и ладонь будет не видно из-за сильного снега». Это же советы по атмосфере фильма!

Однажды я к Параджанову: «Сергей Иосифович, ну пожалуйста, дайте совет!» Параджанов: «Отстань ты от меня! … Ну, ладно, один запиши — не приставай с дурацкими просьбами».

Кино — это же творческий процесс, а не бухгалтерская книга учета

Вы снимали самые разные фильмы — мелодрамы, музыкальные комедии, документальные, поэтические. В чем секрет этой способности работать в любом жанре?

Секрет в человеческом любопытстве. Надо пробовать — вдруг получится. Мои первые фильмы, музыкальные комедии, были заказными, и одновременно в сценарном отделе уже лежал сценарий «Белые, белые аисты», над которым мы с Одельшой Агишевым начали работать еще во ВГИКе студентами. Но сначала нужно было зарабатывать авторитет. У Узбекистана был юбилей — 40 лет, и руководитель Узбекистана Шараф Рашидов мне говорит, что везде в СССР «Узбекфильм» называют «басмач-фильм», надоело это, давай сними музыкальную комедию — народ просит. Когда мне эту заказуху дали, музыкальную комедию, что я об этом знал? Знал, например, «В джазе только девушки». Думаю, люблю такие комедии — вот сейчас попробую. И так я снял «Ёр-ёр» [советское прокатное название — «Где ты, моя Зульфия?», 1964 год — примеч. авт.]. Придумали с Одельшой Агишевым сюжет, писатель Рахмат Файзи наполнил сценарий обрядами, народными шутками, вставили музыкальные номера, пригласили известных артистов, и за полтора месяца сняли картину. Это и теперь любимая комедия, любимый фильм узбекского народа, как и фильм Шухрата Аббасова «Об этом говорит вся махалля» (1960), как и моя «Невеста из Вуадиля» (1984). Каждый праздник их крутят с утра до ночи на всех телеканалах Узбекистана.

Фильм-оперу «Дилором» меня тоже руководство попросило снять — солистка была любимой певицей руководителя Узбекистана. Он сам меня вызвал, и когда я картину снял — мне сразу в 1969 году дали звание Заслуженного деятеля искусств Узбекистана, и больше никогда никаких званий не давали. Я и не придаю этим вещам значения. Звание любимого режиссера дает сам народ, если ему десятилетиями нравятся твои фильмы. А когда чиновники по разнарядке к юбилеям или праздничным датам дают всякие звания и ордена за твою покорность, лояльность, как это было в СССР и сохранилось сегодня, то это все чепуха… Чарли Чаплин не был Народным артистом Америки, он был просто Чарли Чаплином.

Какие ваши фильмы наиболее вам дороги?

Все фильмы — это мои дети, все мне дороги: документальные и художественные, полнометражные и короткометражные. И даже сериалы, которые мне пришлось снять в 2000-е годы из-за сложной ситуации. Но, конечно, самыми дорогими для меня являются фильмы, которые с большим трудом принимались руководством кинематографа, с большим трудом проходили цензуру. Цензура — это очень лобовое слово, в реальности там очень много граней. Например, меня обвиняли в том, что я плохо знаю национальные традиции узбекского народа. Как я могу плохо знать национальные традиции, если я родился в Узбекистане и практически всю свою жизнь прожил там…

Мои фильмы подвергались критике, необоснованным обвинениям. Мне выкручивали руки за то, что снято не по сценарию. Мол, нет этой сцены или подобного диалога, надо изъять. Но, во-первых, часто подобные сцены или диалоги прописаны и утверждены в режиссерском сценарии, а, во-вторых, я автор сценария и режиссер, а не бездушная машина. Вот облачко пришло, пошел дождь, и я быстро поменял сцену и ввел ее в интерьер — и сразу же родились другие слова, другие акценты. Кино — это же творческий процесс, а не бухгалтерская книга учета. Но чиновникам это очень трудно объяснять, у каждого внутри своя цензура, хотя в Конституции Узбекистана прописано ее отсутствие. И в этой борьбе мне удалось сохранить несколько моих фильмов, и они особенно для меня дороги.

Тысячи людей до сих пор ищут могилы своих дедушек, прадедов — это о них я хочу снять фильм

С фильмом «Белые, белые аисты» (1966) была страшная эпопея. Одиннадцать раз я сдавал фильм, и не художественному совету, а секретарю ЦК по идеологии и вице-премьеру по культуре. Они вдвоем приходили, смотрели. На одиннадцатый раз секретарь ЦК не выдержал: «Что ты над нами издеваешься? У нас столько дел — хлопок, промышленность, образование, медицина, а мы занимаемся только твоим фильмом». И они не ожидали от меня ответа: «Вы же понимаете, что Бог, Аллах не дал вам возможность разбираться во всем — в хлопке, в промышленности, в образовании и в искусстве кино. Я специалист, и мои коллеги — специалисты. Художественный совет принял фильм, а вы не принимаете?»

И все-таки сохранился первый экземпляр, режиссерская копия в Госфильмофонде России. А в Узбекистане до сих пор этот фильм не показали ни по телевидению, ни в кинотеатрах. Однажды у меня в Ташкенте был закрытый просмотр в связи с 50-летием картины. Ко мне подошли крупные кинокритики и откровенно сказали, что сейчас даже запуститься с таким сценарием в Узбекистане невозможно. Не говоря уже о том, чтобы показать фильм. Вот как преломляется время.

Картину «Триптих» (1979) запрещали, но руководитель Узбекистана Шараф Рашидов, который мне симпатизировал, узнал от меня об этом и приказал вновь провести монтажно-тонировочный период для завершения фильма. И тогда я вставил даже то, что до этого боялся включить в монтаж. И уже никто не захотел смотреть окончательный вариант фильма — ни Худсовет, ни директор Узбекфильма, ни руководитель Узбеккино, ни ЦК Узбекистана. В Москву приехал сдавать — тоже не хотят смотреть. Потом просто подписали документы о приеме фильма, а в Госкино СССР прошел слух, что я родственник Шарафа Рашидова.

Фильм «Я тебя помню» (1985) не приняли в Узбекистане, и я написал Михаилу Горбачеву письмо. Его администрация переслала письмо обратно в ЦК компартии Узбекистана. Председатель КГБ сказал: «Хамраева нельзя больше выпускать заграницу, никуда больше он не поедет». Я говорю ему: «Занимайтесь своим делом, ловите шпионов, что вы мучаетесь с моим кино? Вы же коммунист? Так вот — я с вами разговариваю, как коммунист с коммунистом». Руководителю ташкентского горкома партии я сказал: «Сидите, собирайте партвзносы в горкоме, зачем вы вмешиваетесь в дела кино?» И они снова запретили фильм. Но фильм в итоге посмотрела комиссия ветеранов партии. Им было по 70–90 лет, и они считали себя кристально честными ленинцами. Им фильм понравился.

Сейчас моя самая любимая картина — «Аромат дыни в Самарканде» (2021). Опять много претензий, что не так показаны национальные традиции, что якобы сняты сцены и присутствуют диалоги, которых нет в режиссерском сценарии. А ведь это единственный фильм в моей биографии, где нет ни одного отрицательного персонажа. Единственный отрицательный персонаж — пандемия COVID-19. Еще при запуске картины мне сказали, что не надо показывать в фильме людей в масках. Это был разгар пандемии, 2021 год, май месяц… Но я настоял! У меня в кадре базары, улицы, свадьба, похороны. Это же нарушение эпидемиологического режима — заставлять в кадре людей сниматься без масок. Так что и сейчас все не так просто, как, впрочем, и везде.

Телевидение спасло целое поколение наших режиссеров, им дали работу

Андрей Тарковский был вашим близким другом. Как с ним связана ваша серия игровых и документальных фильмов, посвященных вашему отцу?

Дружба с Андреем шла со ВГИКа. А в 1973 году мы вместе были в Берлине во время Недели советского кино. Я незадолго до этого нашел в лесах под Вязьмой могилу отца, погибшего в 1942 году. Как-то раз в одной пивной я предложил его помянуть. Сделали ерша. Тарковский, немного опьянев, сказал мне запальчиво: «Поклянись, что больше не будешь снимать такое, как «Седьмая пуля»! Снимай авторские фильмы! Поклянись, что снимешь о том, как ты искал могилу отца». Я поклялся, и только в 1985 году мне удалось снять фильм «Я тебя помню», который не был принят, с трудом проходил все инстанции. А Андрей к тому моменту уже уехал, и я не мог показать ему фильм. Потом через несколько лет я был на кладбище под Парижем на могиле Андрея, попрощался. Он золотой человек был, нежный, плохо принимал посторонних в свое сердце, но, если принял — это навсегда. Колючий был такой… О нем неверные вещи говорят, что он был жестокий — нет, он очень добрый человек был, ранимый.

Что касается отца, то о нем есть еще документальный фильм «Я тебя не забыл», который я снял благодаря Алексею Ефимовичу Учителю и его студии «Рок». Кроме этого, вместе с сыном в прошлом году снял еще один документальный фильм «Младший лейтенант Эргаш Хамраев», он пока есть только на узбекском языке. Я бы хотел продолжать работать над этой темой, она безразмерная. У меня есть записи эпизодов и композиция игрового фильма под названием «Псих из Самарканда» о том, как человек, которому исполнилось 80 лет, продал дом, сад, автомобиль и уехал в Россию, чтобы построить в смоленских лесах мемориал своему погибшему на войне отцу и его двенадцати однополчанам. А мне в Агентстве кинематографии Узбекистана сказали: «Опять фильм о себе снять хотите?» Не о себе, тысячи людей до сих пор ищут могилы своих дедушек, прадедов — это о них я хочу снять фильм. А мне предлагают сделать продолжение музыкальной комедии «Где ты, моя Зульфия?» Мне сейчас не до смеха, у меня мечта — если я найду где-то бюджет, то эту вещь, «Психа из Самарканда», начну снимать.

Расскажите о других ваших нереализованных планах. Прежде всего о «Тамерлане».

Столько лет, столько мучений — я ведь привез с Запада 40 миллионов долларов под этот проект благодаря Антониони, который на пресс-конференции в Италии сказал, что режиссер Али Хамраев мечтает снимать фильм о Тамерлане. Когда не запустился «Тамерлан Великий», меня вызвали и прочитали постановление кабинета министров Узбекистана об отстранении от проекта и поручении его другой группе — моим вторым режиссерам и помощникам. Меня душили слезы, и я позвонил супруге прямо оттуда, из Госкино. Она мне сказала: «Немедленно в аэропорт, тебя ждут дети». Через четыре часа я был в Москве, а там, в Шереметьево, сел на самолет до Рима. Долгое время я был в Италии в депрессии, без работы. А потом постепенно вернулся к активной жизни.

В Европе вы сделали фильм «Бо Ба Бу». Расскажите, пожалуйста, о работе над ним и о других ваших проектах 2000-х годов.

Проект «Бо Ба Бу» я начал с итальянцами и французами. Старшая дочка разослала мой сценарий, всего из 13 страниц. И меня вызвал замминистра культуры Италии, сказал: «Мне понравился ваш сценарий, и не только темой, но и тем, что такой короткий. Мы дадим деньги с условием, что вы будете единственным иностранцем на этом проекте, все остальные должны быть гражданами Италии». Я был счастлив — в Италии лучшие специалисты. И картина «Бо Ба Бу» имела успех, я был с ней во многих странах.

Потом я стал работать в России. В Узбекистане после отставки с «Тамерлана Великого» я попал в штрафной батальон, не было работы. Надо что-то делать, у меня дети росли. И спасибо телевидению, меня пригласил телеканал «НТВ», я снял сериал «Место под солнцем», а потом для канала РТР — мини-сериал «Артисты». Я не люблю сериальный жанр, я вынужден был снимать, чтобы выжить, чтобы не потерять навыки в работе. Телевидение спасло целое поколение наших режиссеров, им дали работу! Иначе они могли спиться, деградировать, уйти из профессии. Потом я снова уехал в Италию, пустил там корни. Я при этом не считаю себя эмигрантом. Эмиграция — это когда ты сдаешь свой паспорт там, на любимой родине, прощаешься с ней.

Мы уже прошли через то время, когда от нас требовали, чтобы хорошее боролось с более хорошим. Сейчас это снова требуется

За эти годы я снял пять документальных фильмов о художниках с Фондом Марджани, но у меня было условие, что обязательно должны быть командировки в Узбекистан. Прошло 26 или 27 лет, и два года назад меня пригласили сделать к 75-летию Победы фильм о том, как Узбекистан участвовал в победе над германским фашизмом. Я месяц не спал ночами. Вся наша группа была изолирована — пандемия, все в масках. И вот я уже не эмигрант, а узбекский режиссер, везде писали — вернулась наша легенда, наш классик. А стоило завершить «Аромат дыни в Самарканде», как этого классика, эту легенду снова со всех сторон критикуют. Борьба идет везде. Президент Узбекистана старается направить страну по новой дороге, но остался след абсолютно диктаторского режима, который был на протяжении многих лет. След остался, и некоторые люди остались.

Может, я найду бюджет на «Психа из Самарканда» или на «Джан» — экранизацию шедевра Андрея Платонова. Действие привязано к Узбекистану, происходит на Аральском море в 20-е годы ХХ века. Но не хотят — нет, давайте им комедию музыкальную, продолжение «Где ты, моя Зульфия?», «Ёр-ёр», хотят смеяться под музыку и танцы.

Какое будущее ждет кино Средней Азии? Какие тенденции и перспективы вы сейчас видите?

Это непростой вопрос. Молодые режиссеры делают первые шаги, у них есть сердце, душа. Они сейчас участвуют в этом процессе, но он идет болезненно — и не только в узбекистанском, казахстанском, киргизском, туркменском, таджикском, но и в российском кино тоже. Сейчас приходят ребята, которые еще будут обожжены нашей действительностью.

Надвигается новая эпоха, завершается старая, которую пытаются ремонтировать, но ведь невозможно ремонтировать эпоху. Все процессы, которые происходят в мире, все кризисы, они десятикратно отдаются в этих бывших колониях царской России и бывших республиках, которые много лет подчинялись старшему брату.

И опять эта болезнь национального самоопределения, которая имеет старые зачатки. Мы уже прошли через то время, когда от нас требовали, чтобы хорошее боролось с более хорошим. Сейчас это снова требуется — покажите, какой у нас потрясающий народ, трудолюбивый, гостеприимный, героический… Но все добродетели человеческие отдать одному народу невозможно! Что-то нужно оставить китайцам, индусам, мексиканцам, французам. А тут — все добродетели наши, наш народ вот такой! И на экране тишь да благодать. Увы, так не бывает.

Вы часто просили выдающихся кинорежиссеров дать вам советы, а какой совет вы бы сейчас дали молодым кинематографистам?

Я могу дать только один совет, абсолютно человеческий — надо научиться говорить «нет». Нет — я это снимать не буду! Нет — я этот кадр не уберу! Нет — я не напишу клеветническое заявление на друга! Это первое качество, которое нужно художнику, тогда вы сможете работать в кино. И самое главное — наслаждаться каждой минутой жизни, которая отпущена тебе создателем, родителями, судьбой.

Читайте также

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым

-

«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер

-

«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой