Заметки о жесте

В издательстве «Гилея» выходит книга итальянского философа Джорджо Агамбена «Средства без цели. Заметки о политике», впервые вышедшая в Италии в 1996 году и переизданная тем же издательством Bollati Boringhieri в 2013-м. Перевод на русский выполнен Эльдаром Саттаровым. В портфеле «Сеанса» нашелся перевод одной из статей книги, сделанный другим переводчиком — Николаем Петровым, с которым мы вас и знакомим.

1. К концу XIX века западная буржуазия бесповоротно утрачивает свои жесты.

В 1886 году Жиль де ля Туретт, бывший интерн больницы Сальпетриер, опубликовал в издательстве «Долаэй и Лекроснье» «Клинический и физиологический этюд о ходьбе». Это был первый случай, когда один из наиболее распространенных человеческих жестов был проанализирован строго научными методами. За пятьдесят три года до этого, когда чистая совесть буржуазии еще была невредима, программа общей патологии общественной жизни, заявленная Бальзаком, не произвела и пятидесяти — в целом разочаровывающих — листков «Теории походки». Ничто так не обнаруживает разделяющую эти две попытки дистанцию, временную и не только, как описание, которое Жиль де ля Туретт дает человеческому шагу. Если Бальзак не сознавал, что выражение моральных свойств содержится в самой работе взгляда, то здесь эта работа уже является провозвестником кинематографа:

«В то время как левая нога служит точкой опоры, правая стопа отрывается от земли, совершая волнообразное движение, которое идет от пятки к кончикам пальцев, и те освобождают поверхность земли для пятки; вся нога теперь вынесена вперед, и стопа касается земли пяткой. В тот же самый миг левая стопа, которая завершила цикл своего движения и больше не опирается на носок, в свою очередь, отрывается от земли. Левая нога двигается вперед, сбоку приближается к правой ноге, и когда она минует правую ногу, стопа левой коснется земли пяткой, тогда как правая как раз закончит свой двигательный цикл»

Только глаз, наделенный типологическим видением, мог довести до некоего предела тот метод отпечатков, усовершенствованием которого Жиль де ля Туретт был так горд. Рулон белых обоев длиной около семи или восьми метров и шириной пятьдесят сантиметров был прибит к полу и разделен вдоль карандашной линией. Стопы испытуемого покрывались порошком оксида железа, который окрашивал их в чудесный цвет ржавчины. Отпечатки, которые пациент оставлял, шагая прямо вдоль линии, позволяли точное измерение различных параметров походки (длина шага, боковой наклон, угол завала и проч.).

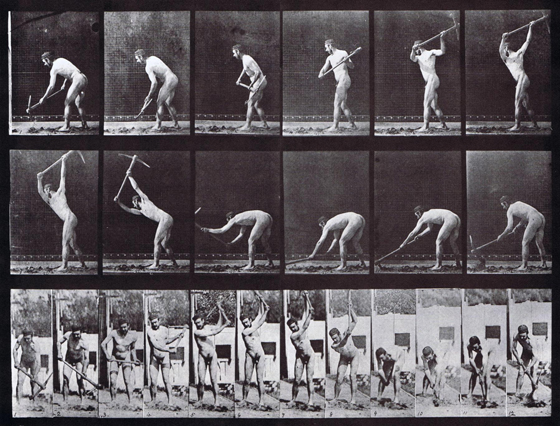

Когда рассматриваешь репродукции отпечатков, опубликованных Жилем де ля Туреттом, невозможно не думать о серии моментальных снимков, которые ровно в те же годы сделал Мейбридж в Университете Пенсильвании, пользуясь батареей из двадцати четырех фотографических объективов. «Мужчина, шагающий с обычной скоростью», «мужчина, бегущий с винтовкой», «женщина, шагающая и подхватывающая кувшин», «женщина, на ходу посылающая воздушный поцелуй» — счастливые и видимые близнецы безвестных созданий и страдальцев, оставивших эти следы.

За год до исследования о походке был выпущен «Этюд о нервном расстройстве, характеризующемся нарушением двигательной координации и сопровождаемом эхолалией и копролалией». Этому заболеванию, позже названному синдромом Жиля де ля Туретта, суждено было закрепиться в клинической классификации. Здесь та же установка на отчуждение самого повседневного жеста позволила применить метод, сходный с методом отпечатков, для описания впечатляющего распространения тиков, спазматических подергиваний, вычурностей, что нельзя определить иначе, как тотальную катастрофу в жестовой сфере. Пациент не в состоянии ни начать, ни завершить самый простой жест, а если получается начать движение, то оно хаотично прерывается толчками, лишенными координации и дрожью, из-за которой кажется, что мускулатура танцует (хорея) независимо от мотивирующей цели. В том, что касается походки, эквивалент этого смятения образцово описан Шарко в знаменитых «Лекциях по вторникам»:

«Вот некто с корпусом, склоненным вперед, с негнущимися нижними конечностями, которые, так сказать, попеременно являются друг для друга должником и кредитором, вытягивается и опирается на цыпочки. Они как-то скользят по поверхности, и продвижение осуществляется посредством своего рода мелкой дрожи <…>. Когда субъект так подается вперед, кажется, что он в любой миг может повалиться ничком; во всяком случае, он почти никогда не может остановиться по своей воле. Как правило, ему необходимо цепляться за тела, находящиеся рядом. Может показаться, что это автомат движется на пружине, и в этих толчках оцепенелого продвижения с рывками, похожими на конвульсии, нет ничего, что напомнит вам непринужденность походки <…>

После многих размышлений об описанном выше явлении приходишь, наконец, к мнению: субъект скорее скользит по поверхности земли, нежели шагает, ноги у него не сгибаются или, по крайней мере, гнутся только тогда, когда шаги заменены этой внезапной дрожью»

Еще экстраординарней то, что эти расстройства, которые, начиная с 1885 года, наблюдались во множестве случаев, практически не регистрировались в первые годы XX века до того дня, в который, шагая по нью-йоркским улицам, Оливер Сакс1 отметил три случая туреттизма с интервалом в несколько минут. Одна из гипотез, которой можно объяснить это исчезновение — то, что атаксия, тик и дистония были некогда приняты за норму и что, начиная с определенного момента, все утратили контроль за своими жестами и шагали и жестикулировали исступленно. Во всяком случае, такое впечатление возникает, когда смотришь фильмы, которые Марей и Люмьеры начинают снимать именно в те годы.

2. В кино общество, лишенное своих жестов, ищет возможность переприсвоить утраченное и тем самым регистрирует утрату.

Эпоха, которая потеряла свои жесты, — и это другая сторона медали, — одержима ими. Для людей, у каждого из которых была изъята естественность, каждый жест становится судьбой. Насколько жесты под действием невидимых сил утратили непринужденность, настолько жизнь перестала поддаваться дешифровке. На этой стадии буржуазия, которая еще несколько десятилетий назад была солидарна в обладании своими символами, пала жертвой внутреннего мира, поручив себя психологии.

Ницше — та точка в истории европейской культуры, когда произошло столкновение диаметрально противоположных тенденций: с одной стороны, тяготения к вычеркиванию и утрате жеста, а с другой, стремления к его преображению, которое есть кульминация его исторической судьбы. Потому что только в качестве жеста, в его потенции и действии, естественности и вычурности, необязательности и необходимости, становящихся неразличимыми (в конечном счете, стало быть, исключительно как театр), постижима мысль о вечном возвращении. «Так говорил Заратустра» — балет человечности, утратившей свои жесты. И когда эпоха заметит это в себе, лишь тогда (слишком поздно!) начнутся поспешные попытки вновь обрести утраченные жесты in extremis. Танцы Айседоры и Дягилева, роман Пруста, великая поэзия югендштиля от Пасколи до Рильке и, наконец, — наиболее образцово — немое кино чертят магический круг, в котором человеческое в последний раз заклинает призрак того, что выскользнуло из рук навсегда.

В те же годы Аби Варбург дал начало тем исследованиям, которые только близорукость психологизирующего искусствознания могла определить как «науку образа», тогда как в действительности в их центре был жест, точно кристалл исторической памяти. Варбурговская неуступчивость судьбе, как и напряженные усилия художников и философов (в случае Варбурга блокированные безумием), состояла в том, чтобы освободить жест от самого себя посредством той самой поляризирующей динамики. Поскольку эти поиски происходили в средоточии образов, считалось, что образы и были их объектом. Варбург, напротив, трансформировал образ (который для Юнга еще будет представлять модель метаисторической области архетипов) в элемент решительно исторический и подвижный. В этом смысле «Атлас Мнемозины», который он оставил незавершенным, с его примерно тысячью фотографий, не есть неподвижный репертуар образов, но репрезентация жестов западного человечества в виртуальном движении — от греческой классики до фашизма (то есть нечто близкое скорее Де Иорио2, чем Панофскому). Внутри каждой рубрики отдельные образы следует рассматривать скорее как фотограммы фильма, чем как автономную реальность (по крайней мере, в том смысле, в каком Беньямин как-то раз привел в пример в качестве диалектического образа те блокнотики, предшественники кинематографа, которые, если их быстро листать, заставляют двигаться статичные картинки).

3. Сущностный признак кинематографа — жест, а не образ.

Жиль Делёз показал, что кино отменяет ложное психологическое различение между образом как психической реальностью и движением как физической реальностью. Кинематографические образы не являются непреходящими кадрами [posés éternelles] (будто формы классического мира), так же, как и неподвижными срезами [coupes immobiles] движения, но являются подвижными срезами — те же самые образы в движении, Делёз называет их «образ-движение» [images-mouvement]. Нужно расширить делёзовский анализ и показать, что это касается статуса образа в современности [modernitá] вообще. Но это значит, что мифическая неподвижность образа здесь подрывается, и что не об образах нужно было бы говорить, но о жестах. В самом деле, любой образ оживлен антиномической полярностью: с одной стороны, овеществление и вычеркивание жеста (imago как восковая маска покойника или как символ), с другой стороны, здесь сохранился нетронутым dynamis (как в моментальных снимках Мэйбриджа или в обыкновенной спортивной фотографии). Первое соответствует воспоминанию, которым владеет произвольная память, второе — образу, проблеснувшему в эпифании памяти непроизвольной. И тогда как первое пребывает в магической изоляции, второе всегда отсылает к чему-то самому себе внешнему, к целому, которому причастно. Также и «Джоконда», также и «Менины» могут быть увидены не как неподвижные и вечные формы, но как фрагменты жеста или как фотограммы утраченного фильма, как если бы только в нем мог быть восстановлен их верный смысл. Поскольку в каждом образе всегда происходит работа своего рода ligatio, парализующей силы, чары которой нужно разрушить, словно от всей истории искусства исходит немой призыв — освободить образ в жесте. Это же выражала греческая легенда о статуях, разорвавших путы, сдерживавшие их и мешавшие начать двигаться. Также и упование философии на идею, которая совсем не является, согласно ходячей интерпретации, неподвижным архетипом, но скорее есть созвездие [una costellazione], в котором явления [i fenomeni] согласуются в жесте.

Кино препровождает образы на родину жеста. Согласно прекрасному определению, заключенному в Nacht und Träume3 Беккета, оно есть сон жеста. Ввести в этот сон пробуждающий фактор — задача режиссера.

4. Поскольку кино концентрируется на жесте, а не на образе, то оно сущностно лежит в пространстве этики и политики (а не просто в эстетической сфере).

Что такое жест? Одно наблюдение Варрона содержит ценное указание. Он вписывает жест в сферу действий, но четко отграничивает его смысл как от значения глагола «делать» (facere), так и от «исполнять» (agere).

«Можно, в самом деле, делать что-либо и не исполнять этого, как поэт, который создает драму, но не исполняет её [«исполнять» значит здесь рецитировать роль]. Противоположно: актер исполняет драму, но не делает её. Аналогично: драма создана [fit] поэтом, но не исполнена [agitur]; актером исполнена, но не создана. Однако император [лицо, наделенное высшей властью], по отношению к которому используется выражение res gerere [делать что-то в смысле принятия на себя внутренней ответственности], в данном случае ни делает, ни исполняет, но gerit, то есть удерживает [sustinet] (De lingua latina VI VIII 77)»

Жест характеризуется тем, что ничего не производит и не исполняет, но берется на себя и удерживается. То есть жест открывает сферу этоса как сферу человеческую. Но каким образом действие держит и берет на себя? Каким образом res становится res gesta, неразложимым событием? Варроново различение между facere и agere берет начало у Аристотеля. В знаменитом пассаже «Никомаховой этики» он противопоставляет их таким образом: ” <…> поступок [praxis] и творчество [poiesis] различаются по роду. <…> Цель творчества отлична от него самого, а цель поступка, видимо, нет, ибо здесь целью является само благо-получение в поступке” (VI 1140b4). Новшество Варрона — выделение наряду с этими двумя третьего рода действия: если делание — это средство, учитывающее цель, а исполнение — цель без средств, то жест разбивает ложный, этически обездвиженный выбор между целями и средствами. Жест представляет средства как таковые, включенные в область медиальности, и потому не проецирующиеся ни на какие цели.

Только таким образом темное кантовское выражение «целенаправленность без цели» обретает конкретное значение. Это потенция жеста, которая изнутри него самого прерывает его бытие-средством и только так обнаруживает его, обращает res в res gesta. Тем же самым образом, если слово считается средством коммуникации, демонстрация несообщаемости словесного значения выводит слово в более высокий план (метаязыка, некоммуникабельного на первом уровне). Слово перестает использоваться только лишь как объект коммуникации, но выступает без какой-либо трансцендентности в своей собственной медиальности, в своем собственном бытии средством. Жест в этом смысле есть коммуникация коммуникабельности. Ему нечего сказать, поскольку то, что он показывает, есть человеческое бытие-в-языке как чистая медиальность. Но поскольку бытие-в-языке это не то, что могло бы быть выказано в пропозициях, жест, в сущности своей, всегда есть жест неизъяснимости языка, это всегда гэг в собственном значении термина, указывающего, прежде всего, на то, что затыкает рот, чтобы препятствовать слову. Помимо этого, импровизация актера восполняет пустоту памяти или компенсирует невозможность речи. В этом состоит не только близость жеста и философии, но также и философии и кино. Сущностная «немота» кино (что не имеет ничего общего с наличием или отсутствием звуковой дорожки) есть, как и немота философии, обнаружение человеческого бытия-в-языке: чистой жестуальности. Виттгенштейновское определение мистики как показа того, о чем не может быть сказано, является буквальным определением гэга. И каждый великий философский текст это гэг, выставляющий напоказ язык, само бытие-в-языке как гигантскую пустоту памяти, как неизлечимый дефект слова.

5. Политика есть сфера чистых средств, то есть абсолютной и интегральной человеческой жестуальности.

1992

Перевод Николая Петрова

Иллюстрации: фотографии Эдварда Мейбриджа

Примечания:

1 Сакс Оливер (род. 1933) известный американский нейропсихолог, автор нескольких популярных книг, описывающих клинические истории его пациентов и продолжающих традицию «клинических рассказов» XIX в. Страдает прозопагнозией, неспособностью к распознаванию лиц, расстройством, которым в свое время интересовался и Жан-Мартен Шарко (зд. и далее примечания переводчика). Назад к тексту

2 Де Иорио Андреа (1769–1851), итальянский антиквар, вошедший в историю науки как этнограф, благодаря своему пионерскому труду «Мимика и жесты древних у современных неаполитанцев» (1832), где, в частности, пытался расшифровать значения сцен, изображенных на греческих вазах и римских барельефах. Назад к тексту

3 «Ночь и сны» [нем.] (1982) – немая телевизионная пьеса Сэмюэла Беккета, его последняя в жизни работа, чье название отсылает к одноименному вокальному произведению Шуберта. Назад к тексту

4 Перевод Н. В. Брагинской. Назад к тексту

5 В оригинале: «entre le d?sir et l’accomplissement, la perp?tration et son souvenir» (фр.) – цитата из «театральной заметки» Малларме «Мимика» (1897). Назад к тексту