1

Что есть русское пространство?

Фильм Юрия Шиллера, который именно так и называется, показывает его как ленивую безразличную стихию, которая устала от человека, пресытилась им и хочет лишь одного: спокойствия, тишины, статики. Один из самых пронзительных моментов фильма — длинный кадр с отдыхающими, снятый где-то под Новосибирском. Оператор снимает людей с противоположного берега реки, как бы отчужденно и бесстрастно (режиссер не дает никаких естественных звуков, что еще больше усиливает холодность этого почти брейгелевского пейзажа). В какой-то момент, точно прочувствованный режиссером, с изумлением понимаешь: эта суета сует и в самом деле бессмысленна и никчемна. Люди автоматически входят в воду, плещутся, валяются на песочке только ради того, чтобы кому-то показать: да, мы живые, поэтому и шевелимся.

И точно тогда, когда этот эмоциональный шок пронзает зрителя, оператор начинает медленно панорамировать вправо и останавливает движение на прекрасном безлюдном пейзаже. Тогда один шок сменяется другим: как же прекрасна природа без человека! Пытаясь справиться с этим «контрастным душем» и созерцая абсолютно нейтральный пейзаж, приходишь к простому и естественному выводу: а нужны ли мы нашей планете? Ну, по крайней мере, а нужны ли мы, русские, России?

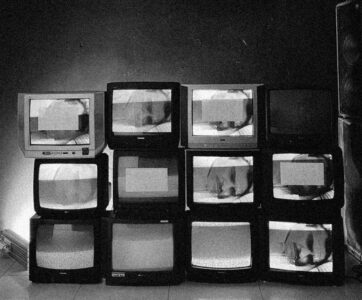

Вот об этом, по большому счету, снимает свои фильмы Александр Расторгуев. Его не занимают кризис среднего возраста, страдания русской интеллигенции и уж тем более — суверенная демократия. Он страстно и громко вопрошает всякого (не «своего», а именно всякого!) зрителя: «Ну что, жить будем? Трахаться будем? Рожать будем, мать вашу?» И многие зрители, ошарашенные его напором, теряются и немедленно переходят в агрессивную самозащиту, как будто это именно Расторгуев недодал им секса, любви или жизни. Они называют расторгуевских героев «отвратительными, грязными, злыми» — возможно, не ведая, что цитируют название классического фильма Этторе Сколы. Они обвиняют и режиссера, и его героев в цинизме, бездуховности, потакании самым низменным страстям и смаковании порока. Они требуют «прекратить это безобразие» и стараются побыстрее спрятаться от него в улитках своих квартир и мирков, откуда уже выветрился любой живой дух, и продолжают считать жизнью то, что показывают нам телеэкраны.

«Они» — на другом берегу. Но это «им» только кажется, потому что Расторгуев берет камеру и идет в хибары, в роддом и на улицу — в любую обитель единого российского пространства — и приходит ко всем. Он всюду находит (видит, ощущает) непрерывность общего жизненного потока, который бурлит, успокаивается, ненадолго застывает и снова вовлекает людей в их единственное бесценное (но не бесцельное) путешествие. Самые темные закоулки нашей действительности, самые безнадежные, казалось бы, ситуации он неизменно показывает не как конец жизни, а как ее расцвет. Может, поэтому он так любит снимать летом, любит увлекаться материалом лишь для того, чтобы дать жизни проявиться в ее красоте — вопреки внешней, поверхностной неприглядности.

Расторгуев всегда на одном берегу со своими героями, а значит — и с нами, зрителями. Иногда его слышно в кадре, а иногда и видно, как в эпизоде телефонного разговора в «Мамочках» (он отражается в лобовом стекле автомобиля и, переминаясь с ноги на ногу, точно дирижер, определяет ритм и накал этого невероятного разговора). В такие моменты он переходит некий незримый Рубикон — во всех смыслах этого выражения, — делая несущественным то, что осталось позади него. Он движется только вперед, пока даже самый черствый зритель не восхитится зелеными глазами «актрисы» из Краснодара или огненной красотой солдатского супа.

У него есть и силы, и талант, и мужество идти вперед. Поскольку (перефразирую классика) в российском пространстве надо жить долго, я бы пожелал Расторгуеву одного: удачи. Все остальное, включая показы, настоящее понимание, непременно приложится.

Читайте также

-

Назад в будущее — Разговор с командой видеосалона

-

Достигнув моря, нелегко вернуться

-

Два дня хорошей жизни

-

«Помню пронзительно чистое чувство» — «Тарковский и мы» Андрея Плахова

-

«Большие личности дают тебе большую свободу» — Разговор с Сергеем Кальварским и Натальей Капустиной

-

Высшие формы — «Прощайте, люди!» Анны Климановой