Воскресение в Третьем Риме

СЕАНС — 47/48

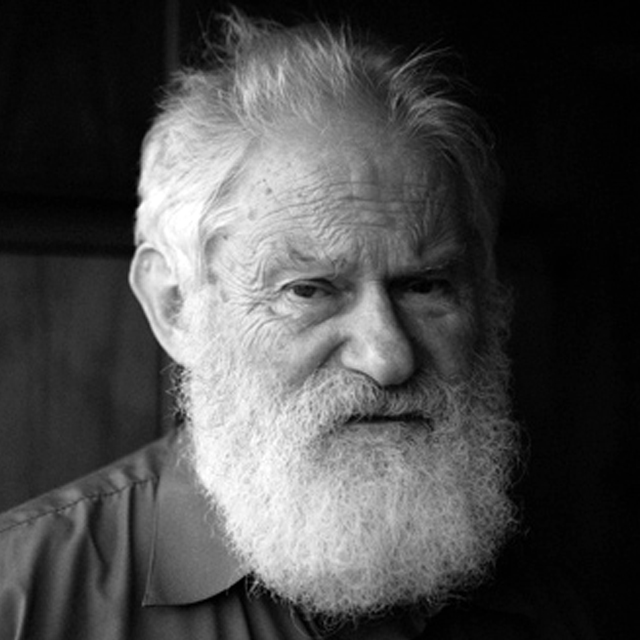

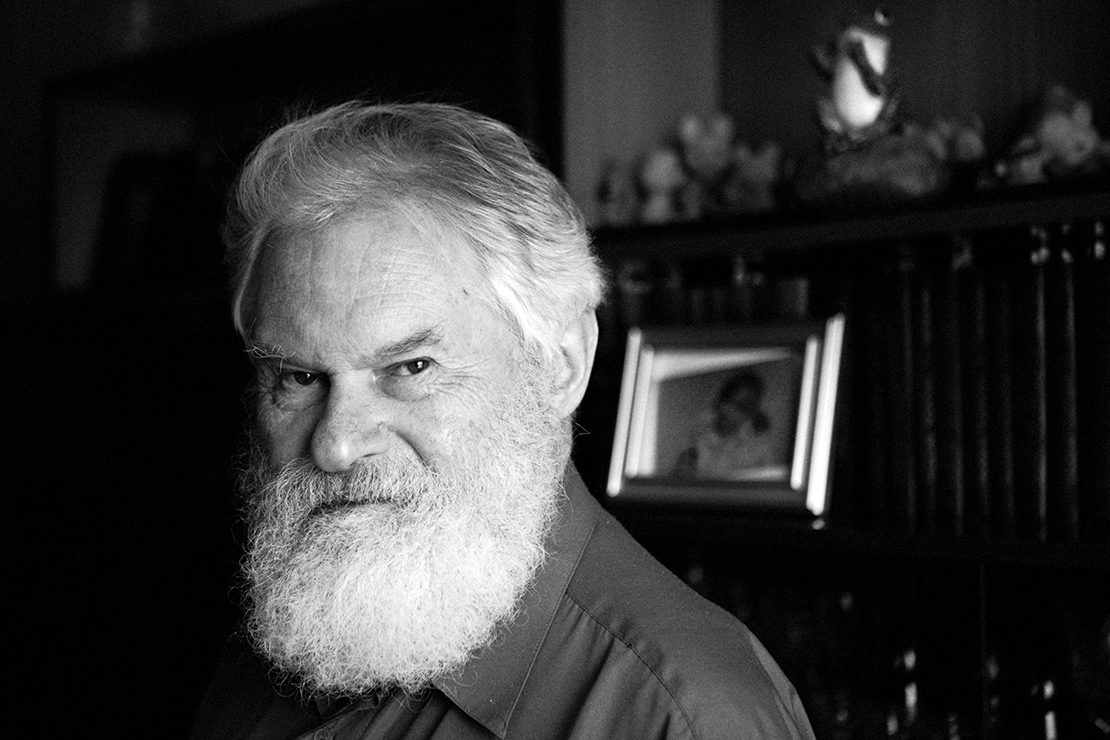

Я сажусь в электричку голутвинского направления до станции Красково. Здесь, в нескольких десятках километров от села Фаустово, находится дача поэта и переводчика с немецкого и французского языков Владимира Борисовича Микушевича. За окном поднимается метель, и когда я выхожу на пустую платформу, в начинающихся сумерках из клубов тумана и дыма выступает белобородый старец с клюкой.

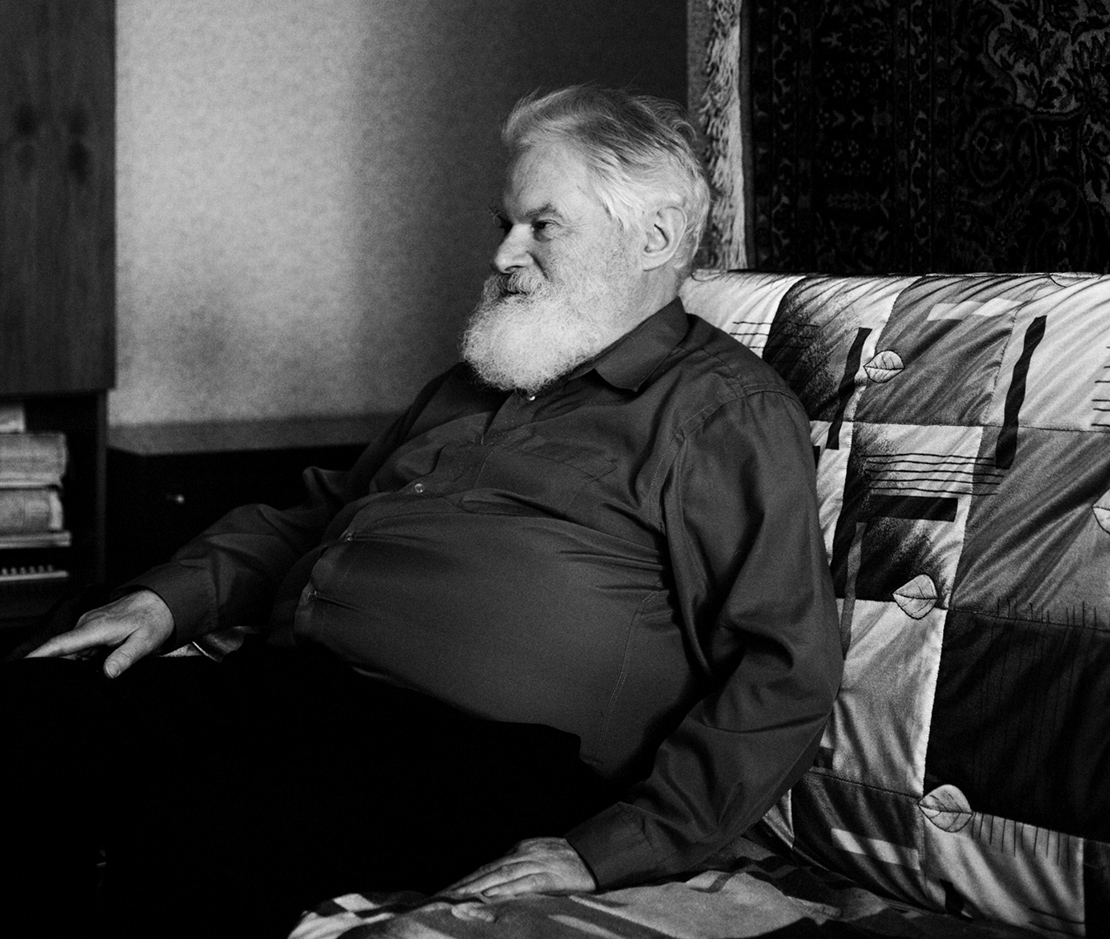

Владимир Борисович с женой живут в старом деревянном доме 1937 года постройки, в доме под старыми липами. В маленьком уютном кабинете тепло, с кухни, где что-то варится и жарится, доносятся запахи настоящего застолья, которого мне не миновать. К столу со степенством выносятся нежно подвявшая кислая капуста, рыхлый картофель, дымящейся горкой возвышающийся на блюде, куриные окорочка с золотыми боками. Владимир Борисович читает вслух отрывки из своего романа «Воскресение в Третьем Риме», изредка испытующе взглядывая на меня поверх очков. Я собираюсь с духом и решаюсь его прервать.

— Владимир Борисович, а вторую часть «Фауста» ваши студенты читают, не манкируют?

Владимир Микушевич: Заглядывают, конечно. (Хитро усмехается.) Но дело в том, что по-русски ее читать во многом бессмысленно. Тем, кто хочет ознакомиться с «Фаустом», я рекомендую перевод Холодковского. Пастернак написал совсем другое произведение. Фаустовское стремление подавить, подчинить стихии ему не было свойственно. Он хотел подчиняться стихиям, а не подавлять их. Вообще, великих поэтов было всего пять. Гомер, Фирдоуси, Данте, Шекспир и Гете. (Пауза.) Великий поэт в моем понимании — это тот, чье творчество не определяется только его личностью.

— В чем заключается трудность восприятия Фауста как персонажа? Кто такой Фауст в массовом сознании? Прохвост? Доцент? Например, Дон Кихота или Дон Жуана даже самый бесхитростный читатель знает в лицо. С Фаустом сложнее.

В.М.: Дон Кихот — это Дон Кихот. Дон Жуан, если брать основу, — это всегда Тирсо де Молина. А все Фаусты разные: Фауст народной книги, Фауст Ленау, Фауст Марлоу, Фауст Лессинга! «Фауст» Гете — вообще произведение иного порядка. Гете воспринимал его как собственную исповедь. Он ведь скрывал вторую часть до самой смерти. При этом Фауст — это, конечно, и нечто универсальное; после Шпенглера он превратился в символ целой культуры, культуры уже гибнущей. Кстати, до сих пор нет правильного перевода книги Шпенглера «Закат Европы». Abendland — это Север и Запад, но ни в коем случае не Европа. Перевод «Гибель богов» — красивый, но неточный. Это угасание богов, это сумерки утренние и вечерние… Напрашивается сравнение с нирваной.

— Когда с приходом фашизма сумерки спустились на Европу, Гете на время стал спутником темных сил. Объясните мне, полной невежде, какова связь между «Фаустом» и национал-социализмом.

В.М.: Национал-социализм, конечно, связан с Фаустом. Элементарно: фаустпатрон! (Смеется.) Видите ли, фаустовские устремления для Германии очень характерны, и я думаю, что Фаустом считал себя и Гитлер. Ведь кто такой Фауст? Это человек, который хочет мыслить стихии — Elemente spekulieren. Элементы не в смысле периодической таблицы Менделеева, а именно стихии. Национал-социализм основывается на стихийных началах истории и отбрасывает нравственные к ним подходы. А это тоже фаустовское начало. Один из предков Фауста — Клингзор в «Парсифале» Вольфрама фон Эшенбаха. И переписка Гитлера с Платоном Чудотворцевым1 обоснованна. Национал-социализм — это, конечно, проявление фаустовской культуры, даже если считать, что это ее вырождение. В первую очередь Фауста с национал-социализмом объединяет эксперимент, в данном случае — эксперимент на людях. Фауст — прежде всего экспериментатор. Он хочет подчинить себе мир — это и сближает его с национал-социализмом. И у Фауста во второй части проявляются диктаторские черты. Вероятно, в современном фильме о Фаусте стоило бы сблизить Фауста с Гитлером.

1 Герой романа В. Микушевича «Воскресение в Третьем Риме».

— А кто, собственно, в Третьем рейхе поднял Фауста на щит?

В.М.: А его и поднимать не надо было, потому что «Фауст» — это основа немецкой культуры. Они все проходили его в школе, он присутствовал в самой немецкой ментальности. Но думаю, что в основном — сам Гитлер. Он больше других интересовался такими вещами. Взять хотя бы его музыкальность, его постоянный интерес к музыке. Он же говорил, что часть их идеологической доктрины — музыка Вагнера. Кстати, слово Ubermensch впервые появляется в Urfaust’е. Фауст — вообще явление негуманистическое. В каком-то смысле Фауст — это антигуманистическая фигура.

— В таком случае, какого-нибудь Джордано Бруно нельзя считать Фаустом?

В.М.: Да, Джордано Бруно — это не фаустовский образ. А скажем, учитель Фомы Аквинского Альбертус Магнус, Альберт Великий, который создал андроида, искусственного человека, — в нем уже было нечто фаустовское. Кстати, он ставил эксперименты, подобные фаустовским. Он был настоятелем монастыря. Однажды туда посреди зимы приехал погостить император. Альберт Великий пригласил его в сад, где цвели деревья, светило солнце, а вокруг лежали снега. Не совсем понятно, как это было сделано: говорят, что там был зимний сад, — так это пытаются объяснить. А в келье у него стоял искусственный человек, которого Фома Аквинский, его ученик, туда войдя, в ужасе разрушил.

— В какой степени Фауст второй части — цивилизатор?

В.М.: Конечно, он не цивилизатор. Цивилизация вообще была враждебна Гете. В каком-то смысле Фауст — разрушитель цивилизации. Что бы Фауст ни делал — ничего не удается. Но главное: он и не хочет, чтобы оно удавалось. Цивилизация — это стремление к устойчивому. Цивилизация стремится к обузданию стихий. Там, где стихии прорываются, цивилизация разрушается. Цивилизация основывается на букве. Венец цивилизации — это Вагнер. Почему Фауст осмеивает Вагнера? Потому что у Вагнера нет того стихийного начала, которое есть у Фауста. Кстати, об этом говорили национал-социалисты, Шпенглер в том числе. Цивилизация всегда враждебна культуре. Техника вместо лирики, как сказано у Шпенглера. Время цивилизации наступает тогда, когда творческий импульс культуры угасает. Можно сказать, что бывает фаустовская цивилизация, но это не значит, что Фауст —цивилизатор.

— А фаустовская цивилизация — это какая?

В.М.: Империализм.

— А социализм?

В.М.: И социализм. Это тоже подавление стихийного начала. В марксистской доктрине все время говорится о том, что стихия должна быть подавлена. В отличие, например, от анархистов — Бланки, Бакунина. Неслучайно Блок симпатизировал левым эсерам. Альфред Розенберг и Александр Блок — можно было бы написать целое исследование на эту тему. Сравнить «Миф ХХ века» и «Крушение гуманизма».

— То есть Фауст второй части пытается подавить в себе стихийное начало, примерив маску «строителя адского», строителя то ли тоталитарного государства, то ли социалистической утопии?

В.М.: У него есть такое стремление, но это ему не удается. Это самообман. Он строит социализм вслепую. Неслучайно в социализме был такой вкус к захоронениям — Мавзолей и прочее, хотя социалисты вроде бы отрицали бессмертие души. (Усмехается.) Понимаете, ведь «Фауст» Гете — это очень сложное промежуточное явление. Гете пытается преодолеть народную книгу о Фаусте, где Фауст явно стремится взнуздать Мефистофеля и наслаждается всем, что Мефистофель ему предлагает. У Гете это не только так. Смутный порыв уже не свойственен цивилизации, цивилизация — это сознательность. Цивилизация — это Цейтблом, а фаустовская культура — это Леверкюн. Кстати, и Борис Пильняк, которого вы любите, пытался в революции найти стихию. И она в ней была — но была ей враждебна.

— Мефистофель, осуществляющий строительные планы Фауста, выступает в таком случае как искуситель от цивилизации? Демон порядка?

В.М.: Если хотите, Мефистофель — это вообще гений цивилизации, ее вдохновитель. Ад — очень цивилизованное учреждение. Помните, в романе Гроссмана «Жизнь и судьба» есть интересный персонаж, начальник лагеря, который сам попадает в лагерь, — такие случаи бывали. И он говорит, что лагерь — это вершина социального развития человечества, и будущее за тем, что лагерь будет распространен на все общество. Там будут работа, отдых, культура. Собственно говоря, концентрационный лагерь — это идеал цивилизации. Это есть и у Достоевского в «Записках из подполья», и у Замятина в романе «Мы» — тот самый стеклянный рай. Но цивилизация потерпела поражение, и я вам скажу когда.

— Когда же?

В.М.: В середине XX века. Положа руку на сердце, нужно сказать, что цивилизация подразумевала колониализм, подавление других народов. Крах колониальной системы стал поражением западной цивилизации, от которого она так и не оправилась. Это неполиткорректная мысль, и высказывать ее вам никто не позволит — но у меня есть книга «Власть и право», где я об этом писал. На смену нашей западной цивилизации с ее, что ни говорите, либеральными доктринами пришли совершенно нелиберальные государства, которые в это время возникли. Есть интересная деталь, о которой мало пишут. Когда Англия господствовала в Индии, там английский язык был запрещен. Английские чиновники должны были знать местные языки. И в результате возникла литература, посвященная этим языкам, множество грамматик. А когда индийцы стали изучать английский язык, у них возникла идея национального суверенитета и они англичан свергли. Это было, конечно, историческое поражение цивилизации западного типа.

Я смотрю на Владимира Борисовича, прямо сидящего за письменным столом, и меня охватывают противоречивые чувства. С одной стороны, передо мной серьезный ученый, человек письма и книги, старой книжной культуры, рабочего уюта и зеленой лампы. Но — ни в коем случае — не схимник, не сухарь от науки: весельчак и хитрец, любитель лингвистических каламбуров. Одним глазом смотрит сурово, пристально, другим добродушно подмигивает. Все здесь говорит о великомосковских традициях, об истинно русском укладе; в то же самое время именно в этом маленьком домике, в двадцати семи километрах от Москвы, я чувствую себя чуть ли не в самом центре европейской культуры: Владимир Борисович помнит по именам всех миннезингеров, обращается ко мне на чистом немецком языке, а в мыслях и на словах легко путешествует из Ватикана ко двору Ивана Грозного, от просветителей к эсерам, от масонов — к большевикам. Алый советский стяг не попирает здесь крест, а, напротив, существует с ним в сложном синкретическом содружестве — совражестве. Тяжкая же взвесь тоталитаризма, столь привлекательная как для тугих, так и для стремительных умов, приправляется рассыпчатым юмором вольнодумства и перчинкой скептицизма. Наверно, именно здесь — на этом небольшом садовом участке Микушевичей, скрытом под шапкой усталого февральского сугроба, на этом огороде Филемона и Бавкиды, и произрастает плод, который принято называть «цветущей сложностью».

— Фауст Гете — безбожник?

В.М.: Он не может быть безбожником. Он отвечает на вопрос Гретхен: нельзя сказать, что бога нет, но это и не значит, что бог есть. Скажем так: Фауст — не христианин.

— А почему его так раздражает колокольный звон?

В.М.: Дело в том, что на Западе подспудная антихристианская традиция была всегда очень сильна — в отличие от России. Если вы читали роман Дэна Брауна «Код да Винчи», то наверняка почувствовали, что он пронизан ненавистью к христианству.

— Как получилось, что античные старцы Филемон и Бавкида становятся у Гете символом патриархального, и, может быть, даже христианского мира?

В.М.: Я сомневаюсь, что христианского; это не столь важно в истории о том, как цивилизация разрушает вечные человеческие нормы, маленький семейный рай. Фауст пытается использовать цивилизацию в своих интересах, а она все равно против него. Он ведь обращается к деятельности, когда теряет Елену. Когда она возвращается в свой мир. И он бросается в цивилизацию. Самая глубокая мысль Гете, конечно, в том, что человек находит спасение в Вечно-женственном…

— А вам не кажется, что оптимизм Гете должен быть враждебен, глубоко неприятен человеку, воспитанному в православной традиции?

Смутный порыв Гёте

В.М.: А я не уверен, что Гете — оптимист. Оптимизм достигается за пределами этого мира. А в этом мире у Гете ничего особо оптимистического нет. Фаусту ведь копают могилу, а он думает, что лемуры строят дворец и осушают болота. (Грозно, возвышая голос.) Я сомневаюсь, что это оптимизм! В принципе, Фауст неотделим от своей гибели.

— А что это за странник, который приходит к Филемону и Бавкиде? Бог? Убивая его, не провозглашает ли Гете смерть бога? Еще до Ницше?

В.М.: Понимаете, смерть бога у Ницше — это тоже не такая простая идея. Понимаете, если его можно убить, то он не бог. Если это бог, то он воскреснет.

— На Руси были свои Фаусты?

В.М.: Конечно, самый яркий пример русского Фауста, хотя и не очень популярный — это Иван Грозный. Кстати говоря, современник Фауста. Можно представить себе, как Фауст приезжает ко двору Ивана Грозного; исторически это не есть полная невероятность. Несомненно, Грозный проводил эксперименты над государственностью. А эксперименты над его женами, напоминающие фаустовские эксперименты над Гретхен? Одну из своих жен — Марфу Собакину — он велел казнить: бросил в пруд, а потом рыбой из этого пруда угощал гостей. Пруд находится в Александровской слободе. Побывайте там — это настоящее гнездо Фауста! В каком-то смысле Иван Грозный — больший Фауст, чем сам Фауст. Славянские Фаусты — это последователи Якова Бёме. Может быть, Квиринус Кульмана, которого сожгли в XVII веке в Москве, —тоже Фауст. Также очень хорош дьявол в «Братьях Карамазовых» и «Черном человеке». Смердяков — вариант Вагнера. Считать творчество Достоевского религиозным очень сомнительно; главная его тема — атеизм. Он даже пытался написать роман с таким названием. Очень интересна фигура Федора Павловича Карамазова; Бердяев писал о том, что это прототип Розанова Василия Васильевича. «Папенька наш был поросенок, но мыслил он правильно». У русских Фаустов есть одна особенность — их установка на преодоление смерти, на бессмертие. Если хотите по-настоящему, то русский Фауст — Николай Федоров, который превращает воскресение мертвых в научную проблему. Богданов основывается на Федорове; вообще все русские фаустовские тенденции основываются на Федорове. Может быть, Чижевский еще. Так называемые русские космисты. Циолковский в какой-то степени — но он примитивнее Фауста. Фаустовской фигурой был и Скрябин.

— А как вы относитесь к тому, чтобы приписывать нашим советским физикам нечто фаустовское? Вы знаете про фильм «Дау» Ильи Хржановского?

В.М.: Я думаю, что нет оснований считать Ландау Фаустом. Должен вам сказать, что с психоаналитической точки зрения это человек сексуально ущербный, и для того, чтобы доказать себе обратное, ему нужно много женщин. Возможно, и Дон Жуан был таким же; но все равно ощущение какой-то ущербности возникает. Ландау же афишировал свои связи, а человек, в жизни которого женщины действительно играют роль, обычно не болтает на эту тему. Об этом вы можете прочесть в «Признаниях авантюриста Феликса Круля» Томаса Манна. А Ландау постоянно на эту тему разглагольствовал, пытаясь скрыть изъяны своей личности, которые, несомненно, были. Но фильм об ученом советского времени, который заведомо поставлен в противоестественное положение всей ситуацией, был бы интересен. Если хотите, «Девять дней одного года», только правдивый. Вы знаете, советских ученых модно было превращать в каких-то сверхчеловеков — совершенно безосновательно. Советская система вербовала этих ученых, и крупному ученому не оставалось ничего иного, кроме как принять правила игры. В известном смысле это касалось даже Сахарова, который умело пользовался своим привилегированным положением. Все-таки надо называть вещи своими именами. Фауст и Гейзенберг — вот интересная тема. Гейзенберг был действительно такой же ученый, как Фауст. Он сформулировал принцип неопределенности, на котором основывается вся современная физика: элементарная частица, фиксируясь в пространстве, теряется во времени; а если она фиксируется во времени, то теряется в пространстве. Эта теория действительно подрывает все основы привычного взгляда на мир и, по-видимому, отражает настоящую суть мира. Я думаю, что Гейзенберг в большей степени Фауст, чем другие физики. Опять же, у него были сложные отношения с нацизмом.

— Можете в двух словах определить сущность Фауста, квинтэссенцию его темперамента, его главную установку?

В.М.: Это человек, который переходит всякие границы. Само желание заполучить Елену говорит о каких-то невероятных устремлениях. Может быть, вы знаете, что есть гностическая легенда о том, что Елена, которая была в Трое, — не настоящая Елена, а созданный богами призрак. А настоящая Елена, супруга Менелая, скрывалась где-то в Египте. Так что желание Фауста обладать Еленой — это сочетание некрофилии с какой-то… особой страстью.

— Приходит ли Мефистофель к тем, кто этого желает? И может ли он стать полезным спутником для того, кто не мыслит движения без его содействия?

В.М.: Ну, знаете, те, кто бегает за Мефистофелем, к ним и приходить-то не надо, они уже и так ему принадлежат. У Диккенса есть такая фраза: «Слишком много желающих продать дьяволу душу, поэтому души очень подешевели».

По дороге на станцию мы с Владимиром Борисовичем обсуждаем его «политическое реноме». «Вы знаете, — говорит Владимир Борисович, — единственная газета, которая пришла ко мне за интервью, это газета «Завтра» — так получилось. Но я им говорю: рано радуетесь; я не с ними, но и не с вами». И продолжает: «Знаете, чем мне не нравятся наши левые? Они очень необразованные». Когда Владимир Борисович сажает меня в поезд, вьюга уже завывает вовсю. Из прокуренного, овеваемого метелью вагона на нас вываливается толпа пьяных, обритых наголо гопников. Один выкрикивает нагло, прямо Владимиру Борисовичу в лицо: «Дед, Аллах Акбар!» и толкает его. Владимир Борисович ничуть не смущается и, потрясая своей тростью, словно скипетром, в ледяной промозглой тьме весело отзывается — каким-то более сильным заклятием. Электричка увозит меня в ночную столицу.

— Владимир Борисович, если бы к вам в гости нагрянул Мефисто, вы бы нашли с ним тему для разговора?

В.М.: Ответ мой будет не совсем таким, какого вы ждете. Я бы попросил его избавить меня от своего присутствия. (Пауза.) Потому что Мефистофеля я считаю скучной и неинтересной издержкой творения. Нельзя сказать, что его нет, но нельзя также сказать, что он есть. Дьявол — это проза творения, скучное занудство. Как этот дух может быть умным, если он восстал против бога? Это совершенно бессмысленное занятие. (Твердо.) Я бы попросил, чтобы он избавил меня от своего присутствия.

Читайте также

-

2025: Я жду курьера — Итоги Любови Аркус

-

Проруха и обух — «Отец Мать Сестра Брат» Джима Джармуша

-

2025: Итоги Василия Степанова

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

Ни здесь, ни там — «Где приземлиться» Хэла Хартли

-

Совесть и трансильванцы — «Континенталь ’25» Раду Жуде