Уходя из ада, зажгите свет

СЕАНС – 4

Когда я вспоминаю «Круг второй», перед глазами возникает один и тот же кадр — герой ждет «скорую», или перевозку, или что там в таких случаях вызывают. Ему не хочется и страшно возвращаться в комнату, где лежит мертвый отец, и поэтому он стоит здесь, на лестничной площадке, и смотрит в окно на закатное небо — неподвижный, отгороженный от всех своим горем, одиночеством и ожиданием новых несчастий. И столько в этом кадре смертной тоски, столько доподлинного знания, что все проходит. И это тоже. Надо только подождать.

В сущности, коллизии большинства фильмов Сокурова строятся на том, что человек ждет, дожидается или не может дождаться. И всегда эти фильмы — о смерти. И мертвое тело в кадре — как метафора последней правды, известной, может быть, только одному Сокурову.

Все очень буднично, логично и даже не очень страшно.

Короткий титр: «The End». Мгновение полутьмы. Окончание сеанса. Подобные ответы Сокурова едва ли соблазнят. На его вкус они слишком легкомысленны. Он не из тех, кто ценит рассчитанное изящество режиссерского приема. Ему претит отрепетированная точность жеста, позы, фразы. В этих фильмах мало говорят. Речь персонажей медлительна и затруднена поисками нужного слова. Отдельные реплики, вздох, шелест, шорох, случайно оброненная фраза. Так клеится фонограмма. Непроницаемо-беззвучная, давящая, как предгрозовая тишина, вбирающая в себя весь мрак жизни, запечатленной на пленке. И музыки мало. Но музыка в фильмах Сокурова это то, ради чего они сняты. Ее необходимо дождаться, чтобы услышать одинокий голос надежды и разума. В финале «Круга второго» звучит Нуссио. Его ожиданием заполнен весь почти безмолвный час экранного времени, на протяжении которого герой, вернувшийся в свой город, пытается исполнить последний сыновний долг — похоронить отца.

Сюжет сценария Юрия Арабова — современная версия «Электры», где в соответствии с мифом в некий засыпанный снегом крупнопанельный Аргос является Орест, у которого нет ни преступной матери, ни преданной сестры, у которого вообще никого и ничего нет, кроме трехсот рублей на то, чтобы справить похороны отцу.

Герою, которого играет юный непрофессионал Петр Александров, предстоит не оплакивать (для этого нужна Электра) и не скорбеть (для этого надобен хор), но делать мужское дело, которое за него здесь делать некому. У Софокла Орест, как известно, мстит за отца, у Сокурова — вызывает перевозку, дожидается участкового, получает свидетельство о смерти, заказывает необходимые ритуальные принадлежности. Все очень буднично, логично и даже не очень страшно.

По Сокурову, жизнь — это рассвирепевший автобус, несущийся к смерти.

Страшно, может быть, только в первые минуты, когда сын войдет в разоренную комнату и, приблизившись к постели, увидит укрытый одеялом труп отца. Или, когда врач с санитаром, которых он так долго ждал, откажутся везти покойника в морг. И еще, когда он вынет из шкафа офицерский китель и штатский пиджак и будет мучительно соображать, во что одеть отца, а потом подойдет к кровати, как будто забывшись и намереваясь спросить, посоветоваться. Страх в «Круге втором» не нагнетается мелодраматическими аккордами или патетической игрой светотени. Средние, крупные планы, выстроенные на простых движениях камеры, ограниченных одним интерьером. Мутная, грязно-бурая цветовая гамма, растворившая в себе краски. Ритм медлительный, устало-созерцательный, подчиненный одному усилию — ничего не упустить, все разглядеть и запомнить. Отсюда эта внимательная, останавливающаяся пристальность взгляда, отсюда неспешность авторской интонации. Сокуров на этот раз меньше всего озабочен «иноговорением», за которое прежде его упрекали критики. Он никого не обвиняет, ни над кем не вершит свой суд. Он терпим, участлив и совсем не грозен. Он сочувствует всем и готов пообещать устами нежнолицего отрока из регистратуры, где герой возьмет свидетельство о смерти, что все будет хорошо.

Только в двух эпизодах автобусной давки, а точнее, автобусной пытки, Сокуров перейдет на гневную проповедь. В этих кадрах темно от его неистовства, от его яростного безмолвия, памятного еще со времен «Одинокого голоса человека», от этого изумления боли, к которой нельзя притерпеться. По Сокурову, жизнь — это рассвирепевший автобус, несущийся к смерти. В абсолютной тишине чьи-то локти, плечи и руки творят немыслимый, изуверский балет, похожий не то на состязание регбистов, не то на схватку профессиональных убийц. Люди, запертые в автобусе, бьющиеся друг с другом, воспринимаются как символ жизни-пытки, жизни, которую нетрудно прерывать и не жаль оставить, жизни, проникнутой сознанием борьбы и муки. Легко сказать: так режиссер видит — и проклинает — нашу ненавистную действительность. Легко и возразить: тут речь идет не о действительности, но о вечной модели стадоподобного сообщества, где, чтобы выжить, каждый должен давить другого.

И снова герой один на снегу перед домом отца. Теперь ему не страшно возвращаться. Теперь ему ничего не страшно. Бедный, бедный Орест. Какие у него были отношения с отцом? Что значили они друг для друга? Ясно, что жили врозь, семьи не было. И никаких флэшбэков в розовое детство, никаких семейных карточек и детских каракулей, бережно хранимых в какой-нибудь конфетной коробке. (В кино такие коробки обожают разбирать актрисы, чтобы на крупном плане долго, безутешно и фотогенично рыдать. Сокуров подарит Александрову такой «звездный» план. Но тот плакать не станет.) Только однажды сын откроет отцовский портсигар, на крышке которого — советский воин-освободитель, и увидит там кастет, женскую брошку с выпавшими глазками, просроченное удостоверение. Он начнет перебирать эти жалкие богатства, и в его лице, замкнутом и бесслезном, вдруг проснется какая-то растерянная нежность или что-то похожее на нежность.

Горький пафос фильма в том, что смертью ничто не кончается, все кончается чисто вымытым полом и зажженным светом.

У актеров Сокурова особые взаимоотношения с кинокамерой. Со стороны это похоже на роман. Камера влюблена в их лица, пластику, жесты, в их манеру молчать, присутствовать в кадре. При этом она не лжет, не приукрашивает, смотрит прямо, в упор, очень пристально и очень нежно. Я не знаю, как Сокуров выбирает своих исполнителей, что он им говорит на съемочной площадке, как репетирует. Видно только, что ничего не играют, а тем более не «творят образы». Считается, что каждый из них что-то символизирует. Может быть, и так. Я же вижу прежде всего лица. Лица, выпадающие из толпы, лица, останавливающие взгляд, лица, которые нельзя забыть.

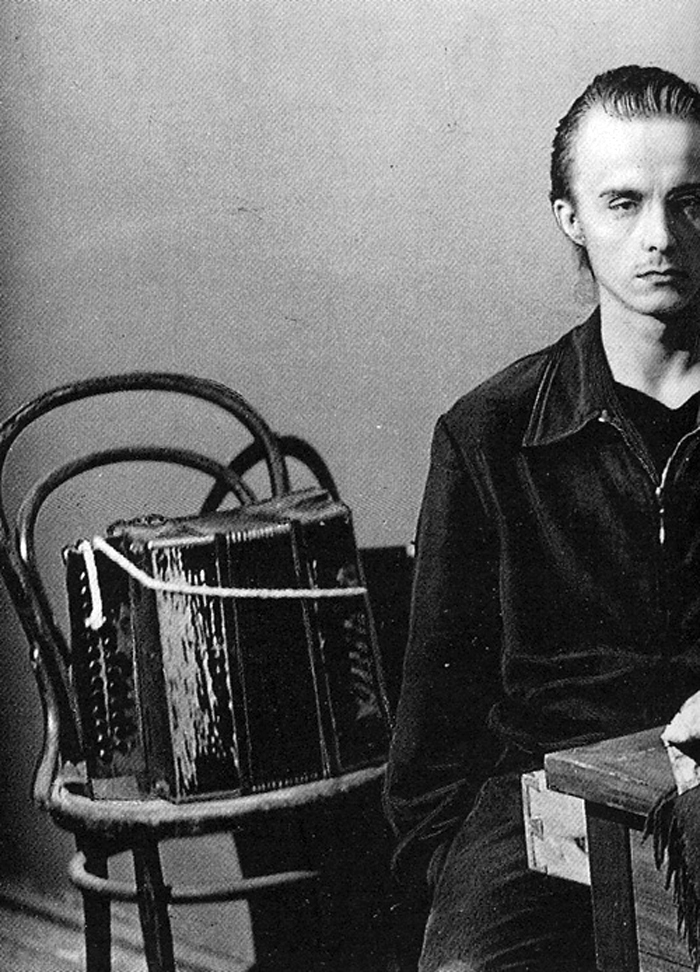

Алексей Ананишнбв в «Днях затмения» — лик скифа, неподвижный, отчужденный, как посмертная маска, отлитая из бронзы. Сесиль Зервудаки («Спаси и сохрани») — лик женщины полумифической, полулегендарной расы. Хищный профиль, раненые глаза, зрячие руки экстрасенса. Петр Александров («Круг второй») — болезненная бледность, темные подглазья, юношеская щетина на впалых щеках, спутанные волосы, настрадавшиеся глаза. Лик с иконы и в то же время обычное, интеллигентное лицо, уместное и в университетской аудитории, и на каком-нибудь митинге неформалов, и в очереди за входным в консерваторию.

Мы так и не узнаем, кто он, откуда и зачем. Кажется, что он пришел из другой жизни, где не так холодно, где есть люди, где слышен смех. Пришел, чтобы на несколько суток оказаться погребенным в аду чужого прошлого, чужих страданий, чужой смерти. Эта разоренная комната без света с мертвецом на грязной постели — ее нищета, старые стены, голый, холодный пол — все снято так, будто эта комната есть место ожидания чего-то более важного, чем предстоящие похороны. Это интерьер крушения жизни, ее последнего распада, ее конца, после которого жить невозможно. И все-же кому-то здесь жить придется. Горький пафос фильма в том, что смертью ничто не кончается, все кончается чисто вымытым полом и зажженным светом. Убранная комната в финальных кадрах воспринимается как обещание покоя, сияние электрической лампочки — как свет надежды.

Кажется, что сама безысходность отступает с каждым движением этой похоронной процессии в такт негромкой, печальной музыке.

Своеобразным торжеством витальности, инстинкта жизни станет появление агентши из похоронного бюро. Ее роль, сыгранная с самодеятельной отвагой, конечно же, выпадает из общего тона картины. Но режиссерский расчет принимаю и могу объяснить. Сокурову нужна эта шершавая, грубая краска театрального наигрыша, эта проза похоронного прейскуранта, озвученная голосом из громкоговорителя, эта очная ставка героя с правдой жизни. Два появления агентши не случайно зарифмованы в фильме с двумя автобусными рейсами. Эта женщина оттуда, из того автобуса. Она знает, что надо делать живым и как поступать с мертвыми. Она, эта агентша смерти, на деле оказывается ангелом жизни. Грубым, скандальным ангелом в мохере и надувном пальто. Она первая начнет наводить порядок. Под ее присмотром оденут покойника. Под ее окрики будут выносить гроб, а когда понадобится, она сама подхватит его и потащит на себе вместе с нанятыми мужиками. Сквозь падающий снег в проеме открытой двери можно еще долго будет видеть их уходящие спины. Кажется, что сама безысходность отступает с каждым движением этой похоронной процессии в такт негромкой, печальной музыке. Музыка возникла впервые, когда герой попытался убрать постель, на которой умер отец. Она продолжилась, когда в кадре начались все похоронные приготовления. Она озвучивала кадры, в которых горел огонь — грозное пламя, способное поглотить весь город. Она сопровождала вынос гроба. Музыка в «Круге втором» прежде всего форма авторского комментария, а точнее, прощального слова, которого здесь некому было произнести, подмененного единственным титром, похожим на могильную эпитафию: «Счастливы наши близкие, умершие раньше нас».

И опять все та же комната — пустая, чистая, просторная. Горящая лампа. И ночь за окном, и музыка.