Человек проходит сквозь стену

Вы когда-нибудь видели, как жаба перебирается через дорогу? Она похожа на крошечного человечка — меньше куклы. Она ползет на коленях, думаете, ей стыдно? да нет… просто у нее ревматизм, и она волочит за собой больную ногу. Куда она — так? Жалкий паяц, она выбралась из канавы. И никто на улице ее не заметил. Так когда-то и меня никто не замечал на улице, а теперь дети смеются над моей желтой звездой. Какая счастливая жаба! У нее нет желтой звезды.

Макс Жакоб. «Любовь к ближнему» (1944) (последнее стихотворение, написанное перед смертью в концлагере Дранси)

СЕАНС — 39/40

Бывает так: однажды ты сидишь в гостях. Пьешь чай с хозяином или так разговариваешь; час, другой, третий. И собеседник — свой, и в гостях ты — как дома, и что может быть приятнее затянувшейся беседы. С глазу на глаз, как говорится, не отрываясь. Но внезапно в одном из этих глаз — в твоем — что-то неуловимо меняется, словно в камере, снимающей ударную сцену из «Головокружения». Перспектива вытягивается, и лицо твоего собеседника — знакомое, понятное, свое — отъезжает вдаль, ужимается до булавочной головки, до аккуратной клопиной точки на стенном фоне. Кто это? Что за околесицу он лопочет вдалеке? Ах, как вежливы и добродушны эти лилипуты! … Кто-то ловко с двух сторон перевернул бинокль твоего зрения, обозначив: вот ты, а вот — мир с его обитателями, которых ты числил знакомыми, понятными и своими; и между вами — стена восприятия, которое любит выкидывать фокусы, в том числе — в оптическом смысле.

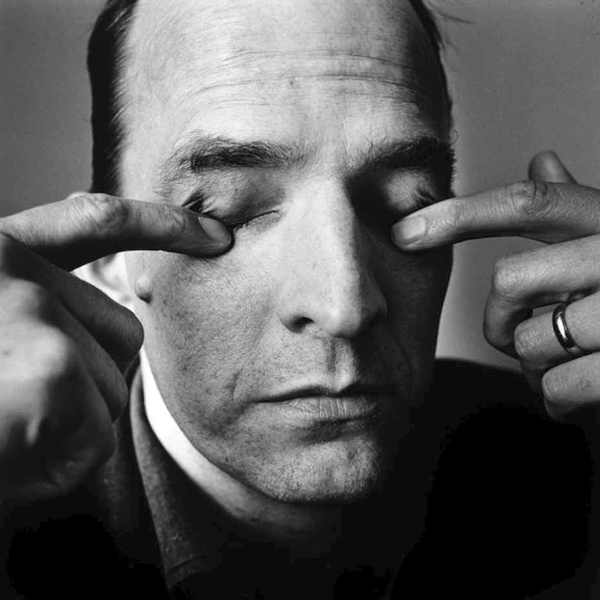

Вскоре к тебе, узнику веретенообразной зрительной трубы, утомленному тихим ужасом заточения (никакое помаргивание не помогает), являются видения. При известном культурном воображении пообок твоего собеседничка ты увидишь двоих (особенно если ты — это я; в подобной ситуации оно так и безопаснее). Один — солидный, в прекрасном сюртуке и с прекрасной бородой; другой — в очках с толстенными линзами, за которыми видны скошенные к носу глаза. Первый скажет: «Когда въезжаешь ночью в большой город, невольно задумываешься над тем, что в каждом из этих мрачно сгрудившихся домов скрыта своя тайна, и в каждой комнате каждого дома хранится своя тайна, и каждое сердце из сотен тысяч сердец, бьющихся здесь, исполнено своих тайных чаяний, и так они и останутся тайной даже для самого близкого сердца. В этом есть что-то до такой степени страшное, что можно сравнить только со смертью». А второй скажет то же самое, но уместит в три слова — едва ли не самых звучных в минувшем столетии: «Ад — это другие».

Золя пытает микроскопом, Диккенс — щекоткой, Флобер отмеряет ледяные капли на темечко.

И даже когда морок улетучится и к твоему собеседнику чудесным образом возвратятся его пропорции, — урок останется выученным. Мир не таков, каким он видится по инерции ежедневного зрения: он дальше, меньше, и он — не с тобой. Все — чужие, стоит лишь всмотреться. Ты не знаешь, кто они; они устроены иначе; они иначе ходят, сидят, воспринимают, мыслят; они — не ты. Однако если ты не Кант и не святой Иероним, ты обречен быть с ними. Вот только ударение в этой фразе теперь сдвинуто. Со слова «быть» — на предлог «с». И осуществить этот предлог столь же трудно, как поставить на него, безгласный, ударение.

Культура под куполом неба

Древнейший рецепт смириться с наличием других- вынести их за: скобки, стены, язык, цвет. Определить им место не здесь. Назвать чужими. Нарочно спутав понятия, договориться с теми, которые рядом, что «рядом» — это и значит «свой», «такой же». Замолчав различия между своими, всеми способами углублять пропасть, отделяющую от чужих. Древнегреческие тексты полны тонкими и едкими намеками на сущностные различия между жителями разных полисов — при том, что и нынешняя-то Греция вся поместится на территории Вологодской области.

Но дело не в площади, а в стенах: чаще всего воздвигнутых рукотворно, лучше же всего (знак свыше, фатум, я ни при чем) — предусмотренных природой. От Афин до острова Эгина километров 30, но для афинян жители Эгины, мирмидоняне, — и люди-то не вполне: произошли от муравьев. Потому что остров. Гетто, где скапливаются все произошедшие от муравьев. Логично.

Западная культура — вся на дистинкциях, чужой ей необходим. Чтобы был — и чтобы был чужим. Самосознание (оно же самосохранение) настаивает на том, что он другой и не-другим быть не может, любопытство взыскует вглядывания: ух ты какой, вот умора. У него собачья голова; он произошел из божьей пятки, а не из колена, как все люди; он произошел из колена, но из другого, а всего их, вообще, двенадцать. Первобытный бушмен в южноафриканской комедии Джейми Юйса «Боги, должно быть, сошли с ума» отправляется в дальнее путешествие и наталкивается на белых людей, которые о чем-то переговариваются: «Странные существа, не умеют говорить, только щебечут, как птицы», — думает бушмен и идет дальше. Честертон в одной из статей — о снобах, которые вроде дикарей, — описывал лондонского зеваку: «хохочет до упаду, услышав, что у французских солдат синие куртки и красные рейтузы, а не красные куртки и синие рейтузы, как у нормальных англичан». Культура же дистинкции чтила и инерцию восприятия одолевала тем самым любопытством. В котором с течением веков было все меньше праздного: даже если всерьез интересуешься только собой, полезен взгляд со стороны — и вот уже век Просвещения возводит «простодушного», «не испорченного цивилизацией» человека в ранг высшего арбитра нравов и эпохи, канонизируя эстетический эффект, который позднее Шкловский и Брехт назовут «остранением».

Однако… активное действие плюс представление о добре и зле, свете и тьме? Это же кино.

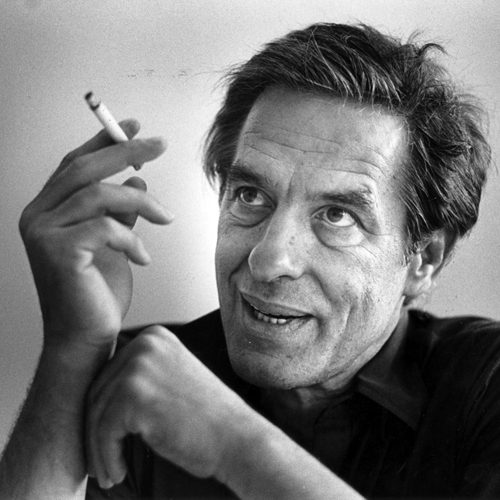

Здесь совершается важный трюк — не первый и не последний в череде перевертышей на тему легальной ксенофобии, но, пожалуй, поворотный. Статус культуры к середине II тысячелетия уже настолько высок, строго говоря — надмирен, что она сама усваивает взгляд на людей как на чужаков — даже на тех, кого деятели этой самой культуры в быту считают вполне «своими». Ответный удар не заставил себя ждать: в начале XIX века общество начинает отторгать поэтов, и те все отчетливее ощущают себя проклятыми. Отстранение из области «приемов» переходит в социально-моральную сферу. Чем более независим художник, чем он радикальнее, тем нелицеприятнее его взгляд на человечество вообще — и соплеменников в частности (если не в особенности). Не о Байроне или там Бодлере речь — уютнейший Бальзак пишет «Человеческую комедию» (по какому праву, точнее — на чьих правах он ее так называет?), а Диккенс — солидный, в прекрасном сюртуке и с прекрасной бородой — заговаривает о теневых, смертельных тайнах человеческой души и выводит галерею причудливых персонажей, в которых равно трудно и узнать людей, и не узнать их. Пытливость взгляда превращает художников в пытошных дел мастеров: Золя пытает микроскопом, Диккенс — щекоткой, Флобер отмеряет ледяные капли на темечко. Со своими, знакомыми, близкими-родными — так не поступают. До «Постороннего» Камю и за «Закрытые двери» Сартра отсюда — прямая тропа.

Вот он, безгласный, но подударный предлог. Поначалу культура всего-навсего любопытствовала о чужих, чтобы почетче ощутить самое себя. Затем начала сопоставлять своих с чужими. Затем — когда подросла настолько, чтобы перешагнуть давным-давно воздвигнутые стены, — взглянула на своих с той стороны, извне. А затем — и вовсе взгромоздилась настену, чтобы сверху видеть все и всех, — потому что ей уже никто не свой. Да там и осталась. Принимая всех, не предпочитая никого.

Потому культура и не любит рушить стены, которые некогда воздвигли люди, чтобы отделить своих от чужих — сколько бы недомыслия или даже мерзости в этом делении ни было. Ей тогда не на чем будет стоять. Довавилонские времена для нее — как потерянный рай, о котором полезно помнить, но на который бессмысленно ориентироваться: языки разделены, народы разбрелись, и стена, о которой тут речь, — на самом деле руины Вавилонской башни. Основание культуры — в разнице культур, чем бы эта разница ни была мотивирована. Психопат, на свою беду не скованный условностями, выскажет горькую правду разумному законопослушному социуму — тот так сжился со своими условностями, что они выродились из общественного договора в привычную, удобную ложь. Негр напомнит о том, что молочная белизна кожи — это не естественно, а всего лишь привычно и что густой кофейный цвет ничуть не менее красив. Эскимоса можно научить демократии американского образца — но лишь при том условии, если на Капитолийском холме будут открыты курсы, на которых эскимосы в тонкостях обучат сенаторов гарпунить моржей.

Бездомный бродяга объяснит топ-менеджеру, что огонь, еда и тепло ценятся тем выше, чем труднее они достаются, и выслушает в свою очередь поучение о том, что чистота костюма — знак уважения к ближнему. Это если, разумеется, допустить, что и бродяга, и менеджер — люди культурные. Потому что, взяв некогда патент на умение различать и превратив его со временем в искусство отстраняться, культура к концу II тысячелетия обучилась ценности всего сущего: непотенциальной, возможной, скрытой, но наличной и не требующей дополнительных оправданий (тут поворотным пунктом послужил, пожалуй, Уитмен). Она — «с» всеми: другими, чужими, посторонними. Идеальный волонтер-столпник, балансирующий в неэвклидовой точке под куполом Кантова звездного неба. В этой эквилибристике меньше торжества, чем горечи: в полноте знания — полнота печали. Нет в истории искусств приема злее монтажной склейки; нет в истории кино кадров, которые было бы труднее смонтировать, чем раздвигающиеся перспективы из «Головокружения». Но этот перевернутый бинокль — тот самый, через который мы видны собственному культурному сознанию, взобравшемуся на вавилонскую руину. Утрачивая культуру, мы, на самом деле, утрачиваем лишь одну-единственную способность: видеть в этот бинокль самих себя. Ощущать себя чужими.

Белые тени

Кино — как искусство беспристрастного взгляда на реальность, трансформирующего ее в игру света во тьме, — подоспело как нельзя вовремя: заканчивался век индивидуализма («чего угодно во имя мое»), на подходе был век мировых войн («геноцида во имя чего угодно»). Кинематограф утверждал, что если взглянуть на мир со стороны, спокойно и бесхитростно, то он окажется черно-белым — то есть морально недвусмысленным. Сочнейший плод, вызревший на древе западной культуры, последний отблеск ее заката, ее «зеленый луч», — кинематограф a priori воспринимал обитателей мира как чужаков, мелькающие тени, мигом воспламеняющиеся, стоит лишь попытаться их остановить и всмотреться. Пионерам нового искусства потребовалось немало сил, чтобы зрители вообще начали идентифицировать себя с этими тенями. О делении на своих и чужих речь пока не шла: человек опознает своего «духовного собрата» по лицу, лицо же ждало крупного плана.

Принято считать, и справедливо, что первым ксенофобским проколом в истории кино было «Рождение нации». Гриффит, собирая язык нового искусства по крохам, спутал неустоявшиеся еще тогда регистры образного обобщения — и показал ненавистную ему «чернь» (в ранних фильмах, вроде «Меньшего зла», составленную из вполне арийских лиц) как кишащую негритянскую толпу: белое есть белое, черное есть черное, и попробуй-ка расчленить эти тавтологии, в черно-белом-то фильме, да еще снятом в жанре идеологического памфлета. Однако впервые «движущиеся картинки» были вынуждены учесть мотив «другого» много раньше — даже прежде люмьеровского сеанса. В 1890 году Этьен-Жюль Марей, будущий президент Французской академии наук, в своей лаборатории потихоньку занимался «хронофотографией»: пофазовой съемкой движения лошадей, собак, кроликов и прочей живности, включая обнаженных людей. Фон был черным, движущиеся объекты — белыми, цели — строго научными. Однако в том году на Марсовом поле в Париже открылась Этнографическая выставка Западной Африки, где демонстрировались различные экспонаты из Сенегала и Французского Судана: одежда, домашняя утварь, предметы культа, а также — сами обитатели этих стран. Физиолог Марей рассудил, что для изучения работы мышц в движении ему в качестве объектов очень пригодятся чернокожие: другая раса, другие условия взросления, другая пластика. Привезти их на день в свою лабораторию Марею было вполне по силам и по средствам; но как снимать в специально затемненном помещении — чернокожих? И ученый отправился на Марсово поле сам (со своим ассистентом Феликсом Рейно). Так и возникли единственные натурные съемки среди хронофотографий Марея: в ослепительном свете июльского полдня сенегальцы ходят, бегают и взбираются на столбы. Избранные объектом кинофиксации «чужаки» продиктовали иную эстетику съемки.

Если у тебя есть готовая отлаженная жанровая схема — вставляй в нее кого угодно, хоть статиста из соседнего театрика, схема сработает сама.

Великий ученый Марей добился успеха там, где великого художника Гриффита подстерег провал. В опытах Марея мораль на показания датчиков не влияла, а потому свободно можно было поменять местами черное и белое. Гриффит же, джентльмен-южанин викторианской закваски, был родом из эпохи, устойчивей которой история Запада не знала: там всему было отведено свое место, а каждый сверчок не только знал, но и любил свой шесток. Брожение уже начиналось, кое-где — шло полным ходом, но картина мира оставалась незыблемой. В этом мире были метрополии и колонии, мужчины и женщины, аристократия и пролетариат; а болезни, еще каких-нибудь полвека назад казавшиеся карой Господней, искать спасения от которой не только бессмысленно, но и чуть ли не грешно, — болезни эти отступали перед открытиями Коха и Пастера.

Нужен был ужас Мировой войны (тогда еще единственной), чтобы опоры сего величественного здания, исподволь уже подточенные психоанализом, стачками и Ибсеном, рухнули, подняв облако пыли из джаз-бандов и пивных путчей. Чтобы благоустроенные, состоятельные, не ведающие сомнения члены общества въяве обнаружили рядом с собой бедных, больных, калек, эмигрантов, — в общем, произошедших от муравьев. Тех, о ком еще вроде бы совсем недавно мыслили лишь в пространственных категориях: Китай, Бедлам, Выборгская сторона, Консьержери.

Нужны были новые — или хотя бы радикально обновленные старые — формы человеческого общежития: после оглушительно свистящей тишины газовых атак оскорбительным бредовым лепетанием казались и социал-демократические лозунги, и светские благотворительные балы. Потребность в «любви к ближнему» переросла дармовые рождественские открытки с пухлыми иисусиками, которые светские дамы, покачивая перьями на шляпах, разносили по первым этажам трущоб. Не просто к «ближнему»- от этого слова слишком давно уже успокаивающе веяло опостылевшей теплотой: к человеку — ближнему, дальнему — любому. К «не такому»; к чужому. Великодушие фразы «они тоже люди» после бессмысленных стотысячных жертв на полях Европы зазвучали особенно оскорбительно (так позднее Сартр будет учить безошибочно распознавать закоренелого антисемита по единственной фразе: «среди евреев тоже есть хорошие»). Мораль должна была стать действенной. Однако… активное действие плюс представление о добре и зле, свете и тьме? Это же кино.

Первым на «зов эпохи» откликнулся датский режиссер Хольгер-Мадсен, мастер салонных драм и одержимый религиозный фанатик. Новатор в области изображения, он тонко чувствовал светотень (некоторые историки кино именно ему приписывают изобретение контрового освещения); ярый пуританин, он хорошо понимал, что эта светотень означает. В 1918 году Хольгер-Мадсен снял «Небесный корабль» — беспардонную притчу о царстве любви и согласия, которое обнаруживают на Марсе пионеры-космолетчики. Многосотенную массовку режиссер обрядил в белые одежды и митры, дал в руки пастырские посохи, а на «главном» марсианском холме воздвиг белоснежный собор в духе монмартрского Sacrе-Cоеur. Фильм, вышедший незадолго до конца войны, заканчивался призывом к миру во всем мире, коего можно достигнуть лишь через идеал христианской любви. На следующий же год Хольгер-Мадсен вернулся к своему коронному жанру — салонной драме, исподволь переменив, однако, ее драматургические каноны. Главная героиня его нового фильма в исполнении Асты Нильсен разочаровывалась в пустой светской жизни — и обращала внимание на заезжего священника, собирающего своими проповедями толпы уличной бедноты. Когда она, приехав к нему в его приход, пыталась выказать свое благоволение единственным известным ей способом — то есть соблазнить, — перед ее внутренним взором (а также перед глазами кинозрителей) вставали евангельские сцены: Сатана в пустыне искушает Христа. Испытав духовное потрясение и прозрение, героиня Нильсен начинала новую жизнь, полную забот о малых сих. Назывался фильм недвусмысленно: «К свету».

При всей кажущейся банальности (и даже приторности) сюжета фильм Хольгер-Мадсена оказался этапным. И не только потому, что мастерство автора придало агитке обаяние и весомость, — но и по существу. В фильмах того же Гриффита полно призывов к заботе о бедных, и лицемерия там ни на грош; но если «зажиточным» героям этих фильмов и случалось прозреть, отвергнуть «жажду наживы» и вызволить добродетельного бедняка из передряги, то лишь затем, чтобы потом вернуться в лоно своего класса. Да, прозревшими; да, с выправленной шкалой человеческих ценностей. По довоенным меркам, этого, пожалуй, и хватало. По послевоенным — оказалось ничтожно мало. Личное, непрестанное участие в судьбах слабейших — Хольгер-Мадсен задает новую планку человечности. Окружая к тому же героиню Нильсен в финале фильма светящимся ореолом святости.

След в след

Однако если бы значение фильма «К свету» ограничивалось сказанным, достаточно было бы упомянуть о нем вскользь. Не так уж важно, в конце концов, кто был первым: в год Версальского мира не один, так другой первым бы все равно стал. Но Хольгер-Мадсен применяет в своем фильме еще один прием. И вот его-то значение переоценить невозможно.

«Исподволь переменив драматургические каноны», — написано выше; слово «исподволь» здесь — ключевое. «К свету» начинается как очень хорошая, но поточная салонная драма: пышные платья, узорчатое чугунное литье, мраморные статуи по углам, оттеняющие орнамент декора. Игра Асты Нильсен также поначалу ничем не выдает, что ее героиня как-то отличается от десятков предыдущих, которые тоже, бывало, попадали из светского общества в народную среду — только там это называлось «пасть в бездну». Нильсен здесь — именно такая, какой ее после девяти лет работы в кино знают кинозрители, какой она им знакома. То есть в начале фильма публика попадает в уже привычную, понятную ей среду: декорации, завязка, актриса — все как всегда, все равно что пойти многажды хоженной тропой. Что происходит, когда тропа, без всяких развилок, вдруг начинает постепенно забирать в другую сторону? Человек если и замечает это (а по хоженным путям частенько ходят «на автомате», не замечая пути), то лишь удивляется — но идет. Послушно, по инерции. И выходит-таки в новое, незнакомое, нужное режиссеру место — туда, куда, будь дорога незнакома с самого начала, он бы, может, и не рискнул сунуться. По тому что пошел он не один, а со старым знакомцем, к которому привык.

Лишь те, кто слишком упрощенно понимают механизм идентификации в кино (и вообще в искусстве), могут удивиться тому, что рядовой зритель идентифицировал себя со светской львицей из немой салонной драмы. Разделение «свое/чужое» — договорное, а не врожденное, оно — результат конвенции, как и вообще весь кодекс эстетических условностей. Под словосочетанием «обычный человек» один и тот же человек будет подразумевать совершенно разные понятия — в зависимости от того, мыслит он его во время просмотра боевика, хоррора или мелодрамы, в разговоре на кухне, в офисной курилке или ввагонном споре. Тот же священник из фильма Хольгер-Мадсена, небогатый и невзрачный, большинству зрителей должен был быть, безусловно, лучше знаком и понятен, чем гибкая, большеглазая, томная, невесть как разряженная дива; однако сделай режиссер главным героем священника — и весь пафос фильма пропал бы втуне. Героинь Нильсен зрители видеть привыкли, они знали все их ужимки, проходы и паузы; они им доверяли, потому что знали. Не в жизни знали — в кино; ну, так ведь и речь о кино. А священников, подобных главному герою, они видели, может, и много — но в жизни: цветных, объемных, звуковых, весомых — в общем, ничем не похожих на этого героя, даже если бы, будучи сняты на пленку, те оказались от него неотличимы. Чтобы переход героини Нильсен на территорию «других», «чужих» произвел сильное впечатление, нужное автору-моралисту; чтобы зрители не просто наблюдали за происходящим, но и вовлекались в него; чтобы Нильсен послужила для них проводником на эту незнакомую территорию, а они доверчиво последовали за ней, — для всего этого нужно, чтобы само появление Нильсен однозначно маркировало для зрителя исходную для просмотра фильма территорию как «свою». Включить конвенцию, отключить рефлексию.

Агенты мира

Со времен Аристотеля одна из главнейших заповедей любого драматурга — коренное изменение главного героя от начала фильма к финалу. Нарушение этой заповеди — элемент вполне определенных, немногочисленных и не слишком жалуемых зрителями стилей и направлений (хотя подчас и чрезвычайно важных для искусства как такового). Способов произвести это изменение — множество; но едва лишь в материале появляется хотя бы проблеск темы «своих/чужих», как драматургический ход можно считать найденным: ведь на фоне этого деления, на фоне этих различий любые другие — как правило, мелки и невнятны. И обратно: упомянутая «заповедь» — идеальный способ проведения этой темы. Если речь не о ксенофобской агитке, задача ставится единственно возможным способом (при всем богатстве нюансов): показать перепад между полюсами через героя, пропустить через его судьбу напряжение, то есть разность потенциалов, — и обозначить траекторию, по которой герой переходит с одной территории на другую. Здесь автору выгодно быть честным: путь принятия чужого ведь взаправду труден, как проход сквозь стену, а трудность придает драматургии вес. Чем больше разделены миры в начале фильма, тем эффектнее (а стало быть — эмоционально плодотворнее) их столкновение. Тем с большей охотой зритель будет следовать за главным героем, ведущим его сквозь стену в незнаемое.

Начиная с хрестоматийной дуэли на банджо в «Избавлении», Бурмен твердит: сосуществование с «другими» — вопрос по сути экологический.

Чтобы описать «чужую» территорию, зрителю требуется «свой»; сам он, в одиночку, убоится или заскучает. Нужен персонаж, чьи реакции и ощущения зритель мог бы перенимать. Проводник, за которым можно идти «след в след». Кому охота по доброй воле смотреть на страдания какого-нибудь голодающего африканского народа? Но пусти туда Брэда Питта, который будет поначалу охать и морщиться, затем чему-нибудь очень сильно поразится, а затем — всей душой сроднится с бедолагами и будет вызывать по мобильному вертолеты с гуманитарной помощью (а мобильный, как на грех, в Калахари ловит плохо), — и зритель, даже будучи восьмипудовой продавщицей колготок из Йошкар-Олы, охотно и легко идентифицирует себя с Брэдом Питтом и к финалу искренне, всей душой испереживается за голодных африканцев. Ему покажется странным, прекрасным, возмутительным, нестерпимым все то же самое, что и герою: он полностью перепоручил себя ему, он с ним синхронизировался.

У Диккенса уходила масса времени и сил, чтобы сделать главного героя достойным безусловного читательского доверия — потом этого героя можно было свободно перемещать из одной обстановки в другую, создавая из романов каталоги социальных язв, и каждую из них читатель видел глазами Копперфильда, или Никльби, или Чеззлвита, испытывая то же возмущение и мысленно произнося те же реплики. Кинематограф, создав систему «звезд», это время и силы сэкономил. На то они и «звезды», что зритель видит в них идеал — и поэтому доверяет их реакциям и ощущениям больше, чем собственным. Если у тебя есть готовая отлаженная жанровая схема — вставляй в нее кого угодно, хоть статиста из соседнего театрика, схема сработает сама. Но если герой должен выпасть из череды привычных событий, высвободиться из плена заблуждений, воспринять неведомое, — если герой должен в корне измениться,- бери на его роль актера, который неизменен по определению: кинозвезду.

Ныне по этой рецептуре изготавливается вся «социально значимая» продукция, рассчитанная на зрительский резонанс. Беспорядки в Индонезии за нас видел Мэл Гибсон («Год спокойной жизни» Питера Уира), войну в Сальвадоре — Джеймс Вудс («Сальвадор» Оливера Стоуна), бирманские междоусобицы — Патрисия Аркетт («За пределами Рангуна» Джона Бурмена), уклад жизни ортодоксальных нью-йоркских евреев — Мелани Гриффит («Незнакомка среди нас» Сидни Люмета), произвол пиночетовских властей — Джек Леммон («Пропавший без вести» Коста-Гавраса). В эпоху молодежных бунтов брожение умов в новом поколении французов Бертран Тавернье показал через восприятие Филиппа Нуаре, представителя «поколения отцов» («Часовщик из Сен-Поля»); к хиппарям из «Волос» Милоша Формана должен был тайным зрительским агентом затесаться чистенький яппи Джон Сэвидж, чтобы те вызвали у аудитории симпатию и сочувствие (хотя, когда снимались «Волосы», подавляющее большинство зрителей и так изначально было «уже согласно»). Даже могучий старик Клинт Иствуд в своем недавнем «Гран-Торино» послужил агентом примирения зрителей с китайскими мигрантами, населившими американские пригороды. Бывает и усложненная, двойная модель (впрочем, обычно она как раз упрощает процесс) — когда главных героев два. Один совершил свой переход еще до начала фильма, второй же пытается post factum понять мотивы своего визави — который вроде бы такой же, как и он сам, но почему-то уже не здесь, а там. Так Брюс Уиллис через Монику Белуччи постигал трагедию Нигерии («Слезы солнца» Антуана Фукуа), а Сэмюэл Л. Джексон через Жюльетт Бинош — особенности традиционного южноафриканского правосудия («Страна моего черепа» Джона Бурмена).

А какая тут работа — провалиться в кроличий лаз? заблудиться после работы? уснуть и видеть сны?

У того же Бурмена, который вообще большую часть фильмов снял именно на тему столкновения двух разных форм сознания, эта схема явлена в наиболее радикальном виде в «Изумрудном лесе». У инженера (Пауэрс Бут), занимающегося «разработкой» (а попросту говоря, сведением) девственных лесов Амазонки, местное племя похищает сына. Когда же, десять лет спустя, они вновь встречаются, сын уже стал частью той культуры, среду обитания которой его отец уничтожает. И их поиски путей к взаимопониманию и вправду становятся моделью взаимоотношений двух миров: архаического и технократического. Начиная с хрестоматийной дуэли на банджо в «Избавлении», Бурмен твердит: сосуществование с «другими» — вопрос по сути экологический. Узость мировоззрения загрязняет и разрушает сам мир. Стать проводником — значит удержать цельность этого мира. Стать для него скрепой. Мосты держат берега.

Так в иной мир — уже не национальный, но временной — пробивалась Кристина Янда в «Человеке из мрамора» Анджея Вайды, снимая дебютный документальный фильм об экс-передовике Биркуте и шаг за шагом постигая — напоказ, перед камерой и зрителями самого Вайды — механизмы коммунистической диктатуры. Незадолго до финала она останавливалась: без руки, протянутой с того берега, двигаться дальше было нельзя. И когда — из забвения, из ниоткуда, из хроникальных кадров — навстречу ей возникал ее герой, они, рука об руку, шли по казенному коридору — и в испуге, завидев их, прятались за дверями чиновники: рушилось иго, рождалась «Солидарность». Нация, которой удалось навести мост через исторический разлом, воскресала из пепла.

В «451° по Фаренгейту» Франсуа Трюффо с невинным видом обнажал этот механизм идентификации, удваивая его: герой Оскара Вернера сталкивался на улице с одной из героинь Джулии Кристи — другая же была его собственной женой. Увлеченный сходством (которое он, впрочем, не осознавал), он шел вослед своей новой знакомой и начинал узнавать мир, столь отличный от его собственного: мир классической культуры, мир книг, которые он дотоле был призван уничтожать. Она была его проводником, он — нашим. И, как ни чудовищна была реальность, в которой существовал герой Вернера, как ни естественны были те идеалы, существование которых он обнаружил, — удвоение приема, проделанное режиссером, приносило свои плоды: путь героя ощущался зрителем как трудный, а вроде бы естественный, понятный, знакомый результат этого пути — как бесценный и невероятно важный. В конце концов, не зря классическая культура столь долго использовала тему «чужаков» как прием отстранения: отстаивая ее ценность, Трюффо и здесь, уже на другом уровне, делает тот же трюк с удвоением, «сооружая» и применяя ее излюбленный эффект отстранения по отношению к ней же самой.

Wonderland

Впрочем, нельзя сказать, что эффект этот оказался совсем уж изъят из обращения. Порой авторам вовсе не с руки нагнетать напряжение, и они затушевывают конфликтность пограничных миров, переводя происходящее в комедийный регистр. Так ли уж сильно меняются, придя в финале к счастливому союзу, вроде бы разительно несхожие герои предвоенных фильмов Хоукса — Барбара Стэнвик и Гэри Купер в «Огненном шаре» или Джин Артур и Кэри Грант в «Только у ангелов есть крылья»? Проходом сквозь стену тут и не пахнет. Что, в сущности, меняется в героях «Римских каникул»? Репортер понимает, что принцесса — тоже человек и что наживаться на ней нехорошо; принцесса же взамен познает прелести жизни, свободной от придворного этикета. За вычетом любви, которая здесь лишь интонация, — более не происходит ничего. Порою всплывали и стародавние, ушедшим «веком устойчивости» порожденные модели: в «Отважных капитанах» Флеминга (или, что много важнее, Киплинга) балованный богатенький сынок попадает на рыбацкую шхуну. И счастливо избавляется от былых фанаберий, проходя через тяготы физического труда, восторги «естественной жизни» и трагическую гибель лучшего друга. Но что в финале? Поумневший, повзрослевший — он вновь обряжается в чистый костюм из папенькиного гардероба и отправляется по предначертанной ему стезе. Он стал лучше, но не стал другим.

«Город женщин» — Желание есть, объекта нет

Эпоха колониализма, впрочем, дала культуре не только Киплинга, но и Кэрролла: Алиса странствовала по Стране чудес и Зазеркалью почти с тем же смешанным ощущением любопытства и благонравного возмущения, с каким томми из киплинговской прозы гуляли по Индии и Афганистану во славу королевы Виктории (с точностью до благонравности, разумеется). Алиса, конечно, тоже «проводник», механизм идентификации героини с читателем — точнее, со слушательницей — тут «разрабатывался» на уровне тавтологии. Но, в отличие от предыдущих примеров, у Кэрролла драматургическая функция «проводника» лишена, собственно, драматургичности: Алиса неизменна. Мир, в который она попадает, столь причудлив, что контраст с «обычной реальностью» может быть лишь забавным — так потому тут и кроличий лаз вместо стены. Никакого перехода, чистый монтаж. В кинематографе, пожалуй, лучшей Алисой был Марчелло Мастроянни: и в «Что?» Романа Поланского, и особенно в «Городе женщин» Феллини он взирал на происходящее вокруг с истинно девичьей растерянностью перед своеобразием режиссерской фантазии, заложником которой оказался.

Зачем, спустившись за Эвридикой, нельзя взглянуть на нее; зачем в поисках Беатриче неизбежно оказываешься среди Люцифера и Иуды?

Стены тут и не может быть. Авторское кино, как правило, претендует не столько на отражение какого-то из существующих миров (пусть далекого и чужого), сколько на создание нового, небывалого и нарочито нереального. С реальным он если и граничит, то каким-нибудь хитрым способом — хитрым, но нетрудным: так, кроличий лаз Кэрролла без особых затей превратился в «Синем бархате» Линча в отрезанное ухо в траве. Это не настоящая граница — она больше похожа на границу между Испанией и Китаем, причем между Испанией Пушкина и Китаем Андерсена. Здесь действуют иные, магические законы, а означающее вовсе не обязано что-то и вправду означать; сюда не попадают, здесь оказываются. А потому и проводник — обойтись без которого большинство режиссеров все же не решаются, зрительское восприятие лучше все-таки передоверить надежному и подконтрольному актеру, — просто не может измениться: ни попав в этот мир, ни вырвавшись из него. Ведь на изменения, по определению, должна быть затрачена работа. А какая тут работа — провалиться в кроличий лаз? заблудиться после работы? уснуть и видеть сны?

«Ну, вот я и дома», — гласит последняя фраза «Властелина Колец», лучшего романа об иных мирах. Который еще и потому лучший, что учит — как, побывав в этих самых иных мирах, не предать собственного. Урок, которого не знал капитан Уиллард, герой копполовского «Апокалипсиса», побывавший, как и хоббиты, в Стране Зла. Но, в отличие от них, не нашедший пути обратно. И не потому, что «Апокалипсис» снят всерьез — «Властелин Колец» тоже всерьез написан. А потому, что у Уилларда цель была вернуться; целью же хоббитов было — всего лишь дойти. Поэтому им вернуться удалось. Уилларду — нет. Как и в самой древней, наверное, истории о путешествии в иные миры — истории об Орфее — ценой спасения всегда является безоглядность.

…как падает мертвец

В большинстве перечисленных фильмов пресловутый «проход сквозь стену» — эстетический допуск, трюк, фокус, подобный копперфильдовскому. Главная задача в них — дать зрителю увидеть и воспринять чужой мир; проводник там — драматургическая функция, не более. А что такое для функции пройти сквозь стену — на самом деле? Не сложнее, чем для зрителя, не вылезающего из теплого кресла кинозала. Все сыгранные актером трудности и метания также функциональны, ибо призваны произвести вполне определенный эффект. Пусть важный, очень важный, чрезвычайно важный — но эффект. Проводник — роль третьего, в общем-то, плана; просто он все время на виду. Но, лишь только мир освоен, а пейзаж обшарен панорамой, — дело сделано, проводник может уходить. Он, как таковой, все равно несоизмерим со своей задачей. Примерно настолько же, насколько Брэд Питт младше Африки.

Гиллиам подробно и внятно рассказывает о том, как можно всерьез захотеть совершить чудо; но от вопроса о том, совершится ли оно, он всего-навсего отшучивается.

Но что, если эта роль выходит на передний план? Если дело не столько в иных мирах, сколько в самих бесприютных скитальцах, навеки покинувших ради них свой дом, свою родину — национальную, сословную, идеологическую? Если речь о человеке, который и вправду проходит сквозь стену? Не как образ, не как функция, не как прием, служащий высокой режиссерской идее, — но именно как человек, во всей полноте своего бытия. С клеточной структурой тела, которой не просеяться сквозь кладку стены, не нарушив фундаментальных законов природы. С душой, которой схождение в ад — сартровский «ад других», неотличимый по устройству от Дантова — сулит, по меньшей мере, обморок на каждом повороте каждого из девяти кругов (а сколько поворотов у круга?). «И я упал, как падает мертвец», — будет повторять тот, кто вознамерится дойти до конца своей опрокинутой подзорной трубы, через все ее раздвигающиеся круги-колена, до ледяного дна линзы. Ради чего? Ну, кто там, на этом дне, на том конце, по ту сторону? Уходя из своего мира, обжитого и знакомого, не очутишься ли ты в кругу предателей — в Девятом круге? Не предал ли ты и сам себя, не отрекся ли от себя, от единственного соприродного тебе обиталища, сужденного и обжитого — ради головокружения спуска, возвышенной идеи пути познания, ради любви к ближнему, который всегда кажется обитателем ада, ибо и самый ближний — всегда чужой? Зачем, спустившись за Эвридикой, нельзя взглянуть на нее; зачем в поисках Беатриче неизбежно оказываешься среди Люцифера и Иуды? Зачем, ища другого, отрицать и отвергать самое себя, обрекаясь на муки отказа и утраты идентичности? Зачем, о Господи, лишь последние станут первыми, и лишь падающий — вознесется, вознесшийся же — падет, пробив в мироздании воронку ада, на взгляд и на путь сквозь которую душе придется осмеливаться?

Затем, что, оставшись на месте, испугавшись головокружения, уцепившись за карниз мира, — обрекаешь себя на предательство худшее. Единожды и дважды отречешься; от друга, от любви. И это не теология, не дебри кенотической этики — это сюжет хичкоковского «Головокружения», продукция компании Universal. Отрекшись же, во сне — который в кино не обманывает никогда — увидишь: не другие упали, ты упал, рухнул в бездну. Потому, что не смог преодолеть страха перед ней. Держался от других поодаль: следил, глядел, наблюдал. Оставался самим собой: вуайер, трус, убийца; киношник. Не смотри, Орфей, теперь не смотри; не оборачивайся, Фродо, не гляди на дом свой, ангел; не задумывайся, Алиса, лезь в нору. Человек — он проходит сквозь стену.

Трудности перехода

Путь человека к человеку, к другому, к чужому. Отвесный, тернистый, несуществующий. Путь к ближнему под управлением любви. Кино про преодоление взгляда, требующего дистанции, взвешенности и размеренности. Про сбивку фокусного расстояния, про слишком крупный план, размывающий видимые очертания; про тьму, которая отпечатается на пленке, если объектив — хотя бы и в порыве благой любви — приставить вплотную к ближнему, как пистолет к виску. «К свету», говорите, господин Хольгер-Мадсен? Ну-ну.

Для Хольгер-Мадсена, фанатика с арсеналом немого кино на руках, было достаточно обозначить чудо видениями евангельских сцен. То есть он-то вряд ли считал, что это обозначение; для него самого этот прием предельно конкретен, и заботиться о большем ему было не надо. Но в звуковом кино видениями не обойдешься. Иная мера конкретности. Иные инструменты описания. Разница здесь, как между мифом об Орфее и «Божественной комедией». Миф можно изложить вкратце, строфой-другой, спрятав подстерегающие рассказчика и героя бездны между строк и слов, передав (именно: обозначив) ужасы небытия одним долгим и тревожным гудением кифарной струны. Рассказ же требует обстоятельности: бездны зияют, измерены и сочтены; время длится, порождая робость и прижигая душу язвами сомнений. «То ли колодец был очень глубок, то ли падала она очень медленно, только времени у нее было достаточно, чтобы прийти в себя и подумать, что же будет дальше». Обретя звук и сменив систему условностей, кинематограф обрек тех своих героев, что отваживались изменить одиночеству во имя чужое, на почти верное поражение. Ибо потребовал от них уже не общей формулы траектории, по инерции пролетающей через все точки разрывов, но постоянной, покадровой отваги: отваги продолжать. Упал, как падает мертвец? Встань и иди дальше. Иди и не смотри. Отныне чудо любви надо было описывать по минутам — а стало быть, ежеминутно и творить. Кто это выдержит? Почти никто.

Терпит поражение сестра Клода (Дебора Керр) «Черном нарциссе» Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбургера. Взяв на себя управление монастырем где-то высоко в Гималаях, она стремится осуществить заповеданную уставом Ордена и Евангелием любовь. Но воздух, высокогорный воздух слишком разрежен: тают слова, опадают ниц благие помыслы и намерения, буйным цветом цветет сад — и столь же буйным, багряным цветом загораются глаза сестры Рут, к которой так долго и безуспешно пробивалась сестра Клода. В ночи, под колоколом, является дьявол в обличье послушницы и затевает схватку с обессилевшей настоятельницей. Та чудом — все-таки чудом — выживает и, кажется, даже побеждает; но монастырь приходится оставить.

Терпит поражение и Леонора, героиня Элизабет Тэйлор в «Тайной церемонии» Джозефа Лоузи. Ченчи (Миа Фэрроу), юная наследница гигантского состояния, помешавшаяся после смерти матери, принимает Леонору за покойную, и та — в свою очередь, потерявшая некогда десятилетнюю дочку, — вживается в предложенную роль. Оградить свою подопечную от посягательств алчных тетушек и похотливого отчима- это Леоноре удается, это несложно; это, в конце концов, «просто сюжет». Невозможно другое — оградить Ченчи от самой себя. От ужасов и мерзостей, таящихся в сознании 22-летней девушки; и не потому, что она больна — болезнь только делает ее беззащитной перед ними. Как и сестра Клода, Леонора всей своей любовью сживается с ближним, чтобы сражаться за него — с ним же. Как и сестре Клоде, ей суждено лишь выжить самой.

Мир «Человека-слона» — это мир, увиденный человеком-слоном: так «Твин Пикс» будет увиден из Красной комнаты, а «Синий бархат» — изнутри отрезанного уха.

Пожалуй, самое сокрушительное поражение терпит Виридиана (Сильвия Пиналь) у Бунюэля. Монахиня в миру, она все делает «правильно»: призревает на малых сих, заботится о калеках и увечных — коротко говоря, она непогрешима и совершенна, как это вообще свойственно героиням Бунюэля. Есть лишь одна проблема: той любви, которой она рада одарить всех своих ближних, им не надо. Они к ней глухи и слепы, им нет дела до заповедей блаженства и прочей барской блажи. Любовь Виридианы к ближним не побеждена, как в «Черном нарциссе», и не оскорблена, как в «Тайной церемонии», — она высмеяна. Теми, кому обещано, конечно, царство небесное; да на кой оно им. Запойный сарказм бездушного отморозка, хохочущего до гнойных брызг: эту стену никакой любовью не прошибешь. Что ж, дорогой кузен, сдавай на троих.

Победы — реже и сомнительнее. Героине Энн Бэнкрофт из «Сотворившей чудо» Артура Пенна удается сотворить чудо, превратив рычащего слепоглухонемого зверька в девочку, радующуюся бегу водяных струй из колонки и складывающую салфетку после обеда. Только любовь, действенная и суровая: без сантиментов, без жалости, без потачек. Вопрос лишь в том, хватило бы ее, если б воспитательница сама не была в прошлом таким же зверьком — и не знала мир, в который она пробивалась, изнутри… Чуда это не умаляет. Но и надежды не дает.

Терри Гиллиам: Рыцарь Чеширского образа

Вроде бы удается чудо и Джеку (Джефф Бриджес) из «Короля-рыбака» Терри Гиллиама. Бродяга в причудливых обносках по прозвищу Перри (Робин Уильямс), обезумевший после жестокого убийства жены, бредит чашей Святого Грааля, якобы хранящейся в одном нью-йоркском доме. Когда Перри впадает в кататонию, Джек забывает о своем статусе модного радиоведущего, о благополучии и преуспевании, которого он только-только добился, и пробирается за чашей (которая, само собой, всего лишь дешевый призовой кубок) по отвесной стене. Вложенная в руки Перри чаша дарует ему исцеление. Прекрасная, тонкая, умная (не в пример пересказу) притча — счастливый финал которой не более реален, чем салют в диснеевском стиле, выкладывающий на темном нью-йоркском небе титр «The End». Гиллиам подробно и внятно рассказывает о том, как можно всерьез захотеть совершить чудо; но от вопроса о том, совершится ли оно, он всего-навсего отшучивается.

Петер дель Монте в своей «Попутчице» от вопроса о чуде не отшучивается, он серьезен и чуток — но в его прощальном даре героям едва ли меньше безапелляционной авторской щедрости, чем у Гиллиама. 19-летнюю Кору (Азия Ардженто), разбитную и нелюдимую, нанимают следить за престарелым профессором филологии Козимо Джусти (Мишель Пикколи). Не потому, что подозревают его в чем-нибудь нехорошем; просто он уже стар, постоянно все забывает — в том числе собственное имя и адрес — и может во время своих каждодневных прогулок забрести неведомо куда, да там и заблудиться. Что, собственно, и происходит, когда профессор пускается в долгое путешествие по провинциальной Италии. Для Коры же это путешествие обернется дорогой к чужой душе, которая и сама-то по себе потемки, а уж для девушки из молодежного бара, смотрящей только мультики и впервые слышащей слово «филология», — и подавно. Через сетчатую тьму и привольные солнечные пустоши итальянской глубинки, через наплывы воспоминаний о смерти матери и случайную, ничтожную, мерзкую «попутную» связь, через отчаянные и бесплодные поиски смысла, через попытку самоубийства, наконец, — к нелепому, никому не нужному старику, утратившему все, кроме шлепанцев, будильника и старомодной безукоризненной вежливости. От кадра с Ингрид Бергман из фильма Росселлини, случайно увиденного по гостиничному телевизору («а что такое душа?» — спросит Кора у девушки за стойкой, растерявшись впервые в жизни) — к надписи-памятке, незаметно сделанной стариком на обороте фотографии самой Коры: «Это моя попутчица». В финале героиня окажется в пустынном холле вокзала на каком-то полустанке: сменяют друг друга проезжающие, сменяется день ночью, разражается и стихает за окнами гроза, — а Кора все сидит в углу на скамейке и смотрит на дверь. Потому что однажды в эту дверь войдет, обязательно войдет Козимо Джусти. И однажды он входит.

Колония строгого режима с обручальным кольцом вместо полосатой робы. И счастье, которое кроется в этой строгости.

Особый случай — в «Человеке-слоне» Дэвида Линча. Который мог бы показаться образцовым рассказом о том, как общество реагирует на «другого», отвергая его и жестоко над ним потешаясь, и о том, как доброта, милосердие, отвага и терпение одного человека взламывают эту ксенофобскую броню, делая несчастного главного героя полноправным членом того самого общества. Мог бы показаться — но при внимательном рассмотрении не кажется: Линч избирает для этого рассказа противоположную точку зрения. В его фильме «другой» — не объект, но субъект авторского взгляда. Мир «Человека-слона» — это мир, увиденный человеком-слоном: так «Твин Пикс» будет увиден из Красной комнаты, а «Синий бархат» — изнутри отрезанного уха. Способ зрения, найденный Линчем в «Человеке-слоне», превратится в последующих его фильмах в неприятный, но важный урок: постижение «другого» подчас нужнее постигающему, чем этому самому «другому». Так уродцы в классическом фильме Тода Браунинга радовались женитьбе члена их сообщества на «нормальной» (злой, алчной, но физически полноценной) женщине: их полку прибыло, «one of us, one of us» — распевали они на свадьбе. Мир «других» — как правило, герметично замкнутое сообщество (как герметичен киноязык Линча), и в этой замкнутости — залог выживания. Сценарий «Человека-слона» умен, но нарочито традиционен и выполнен чуть ли не в викторианском духе; но режиссура уже вступает с ним в противоречие — и одержит верх во всех следующих фильмах Линча. С точки зрения «нормального мира» человек, вступающий на территорию «других», — безумец или герой; но с противоположной точки зрения он — неофит, пополняющий ряды отверженных, новичок на Дворе чудес. Право же, недаром роль благороднейшего доктора Тривза в «Человеке-слоне» оказалась для Энтони Хопкинса переломной: после фильма Линча «коронными» ролями Хопкинса будут «иные» всех мастей — от Отелло до Ганнибала Лектера… Он станет — «one of us».

Самой серьезной — но и самой противоречивой — победы, пожалуй, добивается Ник, главный герой в фильме Джона Кассаветеса «Женщина под влиянием» (Питер Фальк). Невзрачный коротышка-прораб, он беззаветно любит свою жену Мэйбл (Джина Роулендс) — и до поры не желает замечать, что ее рассудок постепенно мутится, а инстинкты (жены, матери, женщины) обнажаются, высвобождаясь от пут «социальной адекватности» и превращая Мэйбл в сверхэмоциональное человекоподобное животное. Однажды неминуемый срыв все же происходит, и Мэйбл помещают в психиатрическую лечебницу — однако когда, по прошествии полугода, та возвращается домой, якобы излеченная, выясняется: ее научили быть послушной, и не более. И по призыву мужа (который ведь любит именно свою жену, а не ее заторможенную копию) «будь собой!» — Мэйбл мгновенно возвращается в былое состояние. Потому что это лечение — не для лекарей; эта болезнь — объект не медицины, но любви. В гиперреальном, полуимпровизированном киномире Кассаветеса герой Фалька — единственный, кто наделен идеальными качествами; его любовь столь же абсолютна, сколь абсолютны безумные требования его жены к окружающей реальности. В финальной сцене, очистив дом от посторонних, а затем — и от родственников, Нику, оставшемуся с женой наедине, удается-таки восстановить равновесие в ее душе; фильм заканчивается почти идиллической сценой, когда супруги, уложив детей спать, готовятся предаться прекрасным и долгожданным любовным утехам… Вот только камера снимает этот обретенный рай сквозь решетчатый переплет двери.

Домашний уют и близость близких — единственное, что дарит мир душе Мэйбл; и сохранить этот мир от окружающей реальности — не болезненной, не жестокой, просто обычной, — можно, лишь оградив его решеткой. Не помещать жену в лечебницу — но сделать лечебницей весь дом, поселившись там самому. Установить выгородку, внутри которой любовь сможет гарантировать нормальность бытия. На весь мир любви Ника не хватит — маленький, нелепый, кургузый человечек, куда ему, — но и нужды нет: он любит не весь мир, а свою жену. И, по безграничности своей, любовь его торжествует: постольку, поскольку можно искусственно, дверями и стенами, поддерживать стерильность этого существования, его несмешанность с чем бы то ни было вовне. Семья как спасение души, которое удастся, если отречься ото всего остального мира. Рай, могущий существовать лишь по тюремным законам: не впускать, не выпускать. Колония строгого режима с обручальным кольцом вместо полосатой робы. И счастье, которое кроется в этой строгости. Там, внутри.

Насилие и муки, сквозь которые продираются героини «Персоны», — не ими ли, взаимными, искажены их лица — искажены до слияния?

…«Вы, наверное, работаете в каком-нибудь баре или офисе? — Нет, я — учительница в младших классах». На этом перевертыше строит парадоксальный урок своего фильма «Беззаботная» другой мастер гиперреализма и импровизации Майк Ли. Только дело происходит уже не в одноэтажной провинциальной Америке 70-х, ценящей уют семейственности, а в современной, постмиллениумной реальности, где снесены все иерархические границы, отменены условности социальной морали, а представления о цельности характера стали достоянием фриков-консерваторов. Главная героиня «Беззаботной» Поппи (Салли Хоукинс) — живое воплощение всего самого неприятного и отталкивающего, что есть в нынешнем мире. Она буквально фонтанирует жизнерадостностью, не давая себе труда хоть немного сообразоваться с настроением окружающих. Она непрестанно отпускает идиотские шуточки, носит дешевые наряды несусветных фасонов и расцветок (отдавая предпочтение, разумеется, розовому и лиловому в цветочек или в котяток) — и, по всему судя, решительно не способна серьезно отнестись к чему бы то и к кому бы то ни было. Пустоголовая, вертлявая, шумная, неугомонная девица, излучающая «позитив» в мерзейшем смысле этого мерзкого слова. Однако именно она, Поппи, к концу фильма оказывается идеалом той самой «любви к ближнему», на алтарь которой в недавнем прошлом столь безоглядно жертвовали свои души и судьбы куда более цельные и достойные натуры — и с куда менее утешительными результатами. Ей ничего не стоит не думать о себе, ей нечего в себе переступать, не от чего отрекаться — и потому знакомый каждому «здравомыслящему» человеку искус держать ближнего на дистанции (чтобы, не дай Бог, не пораниться или не поступиться собственными принципами) ей чужд и неведом.

Поппи без труда находит общий язык и со своим маленьким учеником, которого обижают мальчишки, чтобы он смог жить дальше, и с косноязычным бомжом-страхолюдом, потерявшимся в сумерках на свалке. Когда в начале фильма она начинает брать уроки вождения, ее педагог всячески ее одергивает и стыдит: за глупые манеры, за безостановочное хихиканье, за неспособность сосредоточиться хоть на чем-нибудь, — и зрительские симпатии всецело на его стороне. В финале же педагог оказывается ничтожным, агрессивным, забитым человечишкой — и лишь у Поппи хватает душевной простоты и свободы, чтобы искренне, без злобы и высокомерия, пожалеть его. Майк Ли, единственный в современном кинематографе, находит ту точку зрения, с которой нынешняя эпоха заслуживает оправдания всерьез; жалость, выказанная Поппи в финале, есть, ни много ни мало, духовный подвиг, в самом подлинном смысле этого слова. Тем самым режиссер, которому чуждо представление о кинематографе как о визионерском экзерсисе, всего лишь «позволяющем увидеть» нечто, включает в действие своего фильма самих зрителей, — заставляя (и успешно) совершить их такой же подвиг. Полюбить ближнего. Каким бы чужим и далеким — каким бы отвратительным он ни казался. Поппи оказывается достойна любви, ибо она оказывается на нее способна.

Там, вовне

И все же два самых глубоких, самых мощных в истории кино фильма о людях, которые истово стремятся перейти грань, отделяющую их от их ближних, — разумеется, не дают прямых ответов о поражении или победе любви. Ибо ни то ни другое не суждено обрести на земле. Это не просто звуковое — это ультразвуковое кино.

Нехорошо человеку быть одному, невозможно человеку быть не одному — для театрального режиссера Ингмара Бергмана вопрос о поиске другого, о необходимости услышать реплику чужой души идеологичен вдвойне, ибо еще и техничен. Мир оборачивается смертью, смерть же — театром; в отсутствие суфлера, ведающего единством действия, лица вынужденно обретают обморочную крупность плана. Найти другого — здесь значит не утратить себя, но лишь осознать, что каждый сам по себе утрачен изначально. У Бергмана, возгоняющего любую деталь реальности — лицо, жест, крик — в ранг космогонии и не ведающего иных масштабов, лед — не на дне ада, который «другие», он приближается к приближающемуся не постепенно; здесь все пространство меж людьми, до миллиметра, выстужено морозным молчанием.

Чем либеральнее мир, тем хуже он мирится с тем, что ему непонятно и неподвластно.

Не человек отваживается (или, отчаявшийся, не отваживается) проникнуть в этот адский холод: тот сам, начинаясь сразу за кожным порогом-покровом, неумолимо рвется во все щели, обнимая человека льдистыми водами до души его… Если только тот, противу естества, не решится пойти ему навстречу, на сверхкрупный план (что больше походит на вой метели, чем жужжание киноаппарата?), в безумной надежде добраться до другого человека раньше, чем горячечное жжение вселенской вьюги спалит ему лицо.

В «Персоне» этот путь дан в самом рафинированном, самом чистом своем виде: актриса, отказавшаяся играть, и сиделка, пытающаяся понять. И так как разговор — и между ними, и между режиссером и зрителями (что в данном случае одно и то же) — ведется впрямую, без метафор и сторонних обстоятельств, Бергман вынужден четко обозначить предел, поставленный на этом пути. И остановиться на знаменитом кадре, где половины двух лиц образуют единое Лицо. Дальше возможности кинорепрезентации кончаются, и пленка рвется; дальше начинается территория невидимого. Предельная, запредельная любовь к ближнему, которую моделирует Бергман, взыскует тотальной жертвы — душой, телом, лицом; но даже эта жертва не может быть вознаграждена под прицелом киноаппарата. Тайна остается таинством; все прочее — после, после… Последний тот предел (или придел?), до которого добирается автор, — только вопрос. Но вопрос этот адресован всему визуальному опыту, которым только может обладать человеческое зрение: почему столь страшно это лицо? Насилие и муки, сквозь которые продираются героини «Персоны», — не ими ли, взаимными, искажены их лица — искажены до слияния?

Тернистый ли это, терновый ли путь и венец любви к человеку — или это одни лишь тернии, сквозь которые любви не удастся пробиться, не обратившись собственной противоположностью? Страшно ли это лицо, как Суд Божий — или как Лик Божий? …

Ультразвук, на котором снята «Персона» Бергмана, взывает к небесам, ужасаясь их пустоте (и надеясь лишь, что пустота эта — только дефект человеческого зрения). Ультразвук, из которого сложена «Европа ’51» Роберто Росселлини, чеканен, как Credo, прочтенное Дантом по выходе из Рая. Андре Базен писал о фильме Росселлини: его «мир выстраивается в направлении духовных силовых линий с такой очевидностью, что они просматриваются, подобно линиям металлической пыли в магнитном поле». Для Ирен Жирар, героини Ингрид Бергман, любовь к ближнему — не программа, которой почему-либо необходимо придерживаться, и не заповедь, которую обязательно надо исполнять, но — единственная подлинная форма существования. Она становится «другой» не потому, что с «другими» общается, не потому, что отринула свой былой светский образ жизни ради неимущих и недужных, дело не в «смене территорий»: другой — святой — ее делает сама ее любовь.

Когда муж решает заключить жену в психиатрическую лечебницу, на медосмотре ей задают вопросы: «Вы коммунистка? Вы тяготеете к монашеству?» Здесь — центр всему. Они даже согласны на то, чтобы она стала — с их точки зрения — «другой»; какой угодно; но какой-нибудь, определенной, поддающейся земным определениям. Они терпимы, они либералы, им присуща широта взглядов, они примут любую точку зрения, любую нравственную позицию… Миру вообще выгодна широта взглядов — ведь это, в конечном счете, лишь ширина сетей, которые он забрасывает, дабы уловить души людские. Все, что он понял, включил в свое рассмотрение, учел — стало под его контроль. Те же, кого он ловит, но поймать не может, неминуемо, автоматически объявляются — «не от мира сего». И место им — в психушке. Чем либеральнее мир, тем хуже он мирится с тем, что ему непонятно и неподвластно.

Ибо любовь к ближнему — это не точка зрения; святость — это не позиция. Это не тот или иной, обусловленный особенностями земного пути тип человека — но превосходная его степень: его любого, как такового. Это то, к чему призывал Веркор в своей знаменитой статье «Быть больше человеком». Это постоянная готовность пройти сквозь любую стену, если понадобится; а так как это надобно всегда, всем и везде, то — постоянное прохождение сквозь все стены мира. Человек становится другим не потому, что однажды оказался в другом месте, — а потому, что всегда пребывает в движении. От одной души к другой: все — ближние. «Una santa!» — кричат под окном ее палаты те, кому она когда-то помогла. Она улыбается и машет им рукой сквозь решетку: она — «с» — ними. Правда, через эту стену она пройти не может. Но лишь потому, что этой стены на самом деле нет.