Посмотри на меня

Эту книгу можно разглядывать бесконечно. В какой-то момент ловишь себя на мысли, что хватит, пора остановиться, надо переключиться на что-то еще. Невозможно. Смотришь до конца. До последнего черно-белого кадра, до этой руины на фоне белеющей линии горизонта и подписи: «The Monument Valley, Arizona. 1993».

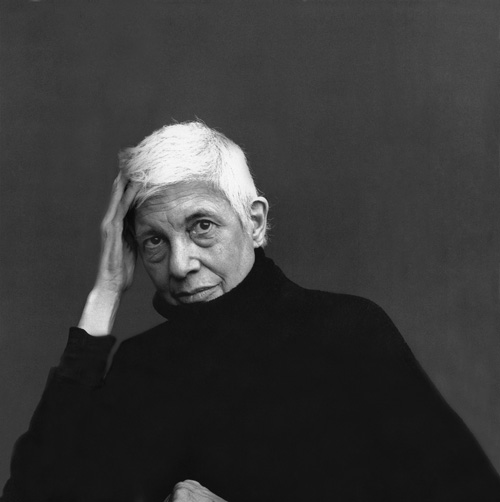

Сьюзен Зонтаг. Фото: Анни Лейбовиц

Фотографии Анни Лейбовиц, как черно-белый омут, притягивают, не отпускают. В них жизнь и смерть, свет и тьма. И любовь. И прощание с любовью. И встреча с нею уже где-то не здесь, а в каком-то ином измерении, в другом пространстве, у которого имени нет. Если не считать того, дежурного, ставшего названием книги: «A Photographer’s Life. 1990–2005».

Сама Анни сравнила работу над этим, главным альбомом своей жизни с археологическими раскопками. Это не фигурально, буквально так. В течение месяца она каждое утро приходила в свою нью-йорскую студию на Vandam Street разбирать груды непроявленных пленок и залежи черно-белых контактов, сваленных в кучу. Что она искала? Что хотела обрести? И почему каждый раз начинала плакать, как только переступала порог студии? Тогда сложилось что-то вроде ритуала — вначале 10 минут слез, душивших ее, потом работа. И еще музыка. Один и тот же CD Розаны Кэш «Black Caddilac», который Анни врубала на полную громкость, чтобы не было слышно ее плача. И так день за днем, целый месяц. Боль потихоньку отпускала, по мере того как уменьшалась гора пленок, как начали прорисовываться очертания будущей книги и проявляться любимые лица: Сьюзен, папа, Сараево, Иордания, Венеция, последняя поездка в Париж, опять Сьюзен…

К этому добавились съемки, сделанные для Vanity Fair и Vogue. Звезды, политические деятели, писатели, разные знаменитости — сколько она их наснимала за эти годы! Правда, с кучей помощников, ассистентов, секретарей, продюсеров; со всеми трайлерами, тоннами аппаратуры, впечатляющими бюджетами… Анни Лейбовиц — это давно уже международный бренд, гигант мировой фотоиндустрии.

Сьюзен Зонтаг. Фото: Анни Лейбовиц

Она и в жизни крупная, высокая, заметная. Со своим ростом и мгновенными реакциями легко могла бы стать капитаном женской сборной по баскетболу. При этом лицо у нее университетской профессорши: очки, умные насмешливые глаза, крупный породистый нос. Никакой косметики. Чуть вьющиеся длинные волосы, будто недосушенные феном, свободно рассыпаны по плечам. Всегда в черном, всегда в брюках.

Свою жизнь, как и свои кадры, Анни выстраивает с какой-то мужской основательностью. Ее камера никому не льстит, ни перед кем не заискивает. И не то чтобы ей все равно кого фотографировать — но свою оптику она не станет менять даже ради английской королевы. Никаких там вуалей, сложных манипуляций со светом. Снимает то, что видит, а видит, как правило, насквозь. Взгляд Анни пронизывающий, безжалостный, отчужденно-бесстрастный. Мало кто из ее моделей способен его выдержать. Мало кто рвется повторить с ней сеанс.

Анни сама признавалась, что ей с трудом дается контакт с людьми. В отличие от своего учителя и старшего друга Ричарда Аведона, умевшего разговорить любую модель, она — прирожденный наблюдатель. Ей не надо никаких откровений, душевной близости. Она знает мир и нравы шоу-бизнеса не хуже, чем интерьеры нью-йоркских и парижских гранд-отелей, где проходит большая часть ее журнальных съемок. Может быть, поэтому она так хотела вырваться из духоты голливудских павильонов и номеров-люкс на волю, на природу, на просторы далеких пустынь, неизведанных маршрутов, незамыленных пейзажей. В 1993 году Анни даже согласилась заключить контракт с Conde Nast Traveller, чтобы наконец соскочить с бесконечного портретного марафона и начать снимать другое: священные камни Иордании, хмурые пляжи Коста-Рики, эпическую мощь Пергамского Алтаря… Не получилось. От Лейбовиц все ждали и хотели только одного — звезд.

Ее грандиозные натурные съемки остались в альбоме документальным свидетельством какой-то другой несбывшейся жизни, которая шла параллельно ее карьере, профессиональным успехам, всем личным обстоятельствам, включая три беременности, рождение детей, общение с многочисленной родней. Все они у нее тут: и дети, и задорная, моложавая мама в купальнике, и серьезные сестры, и брат — красивый атлет в купальных трусах, и голопузые племянники, и папа, бывший военный летчик, ветеран Второй мировой, со строгим лицом аскета… Их фотографии — это дочерний долг Анни. Но ни на одной «семейной фотографии» нет Сьюзен. Она останется за кадром, на соседних страницах альбома, она — персонаж другой жизни Анни Лейбовиц. И именно ей суждено было стать главной героиней «Photographer’s life».

Сьюзен Зонтаг. Писатель, философ, икона американского феминизма, одна из ключевых фигур западной интеллектуальной жизни 70–80-х. На фотографиях Анни мы видим задумчивую, грустноглазую, немолодую женщину с эффектными седыми прядями, запутавшимися в гриве иссиня-черных волос. Женщина не красится, не молодится, не позирует настырной камере; она живет, как дышит, словно даже не замечая нацеленного на него объектива. За долгие годы своей славы и романа с Анни она к нему привыкла.

Вот ее наброски в блокнотах к будущему бестселлеру «Volcano lover», вот отполированные морем камни, собранные ею на пляже в Мексике. Вид из окон ее квартиры. Коллекция морских ракушек, стоптанные кроссовки, утренний кофе на террасе в отеле на Капри, походная раскладушка в Сараево… Камера не устает любоваться спокойствием ее лица, благородством осанки, изысканной красотой рук. Но что-то тревожное есть в этой влюбленной и жадной пристальности, в этом оклике, словно доносящемся откуда-то из-за камеры: «Посмотри на меня!» Им озвучен каждый кадр с Сьюзен. И когда она любуется восходом над Сеной, и когда стоически переносит боль в больничной палате, и когда после родов Анни первой берет на руки ее новорожденную дочь, — камера преследует ее, не отпускает, словно боится потерять из виду. Сьюзен в Венеции проплывает мимо Сан-Микеле, острова мертвых, Сьюзен на Ниле зябко кутается в плюшевое одеяло, Сьюзен и у себя дома, в Нью-Йорке, на балконе квартиры на London terrace… Посмотри на меня, любовь моя! Кому нужны все эти портреты и пейзажи, если ты их никогда не увидишь!

Фото: Анни Лейбовиц

И тут понимаешь, что объектив Анни, отмечая все изменения в любимом лице, ведя неумолимый подсчет всем сединам и морщинам, сам того не замечая, присматривался к смерти. Вот как, оказывается, она выглядит. Трубки, катетеры, капельницы — это все реквизит. Тут другое. В предсмертных портретах Сьюзен Зонтаг нам открывается загадочная и необъяснимая связь фотографии с параллельным миром. Здесь не просто черное и белое, здесь Свет ведет диалог с Тенью. И как последняя метафора — седой ежик остриженных после химиотерапии волос, который Сьюзен будет растерянно ощупывать, как будто еще не веря, что ничего не осталось от ее былой черной гривы… Все фотографии черно-белые. Цвет возникнет лишь однажды — в полароидных снимках мертвой Сьюзен на смертном одре. Зеленый, отталкивающий, убийственно-пошлый цвет похоронного бюро, победивший разом и Свет, и Тьму.

«До сих пор не знаю, зачем я это делала, — вспоминала Анни. — Эти кадры я снимала просто в трансе». В тот год она потеряла самых близких ей людей — отца и Сьюзен. Они умерли с разницей в три недели. Все, что было потом — свежие могилы, пустые комнаты, отключенный компьютер на письменном столе. Какие-то заснеженные пейзажи за окном. Надо было пережить ту зиму, проявить сотни пленок, пересмотреть тысячи кадров. И плакать по 10 минут в день под «Black limousine». Не чаще.