О «Реке»

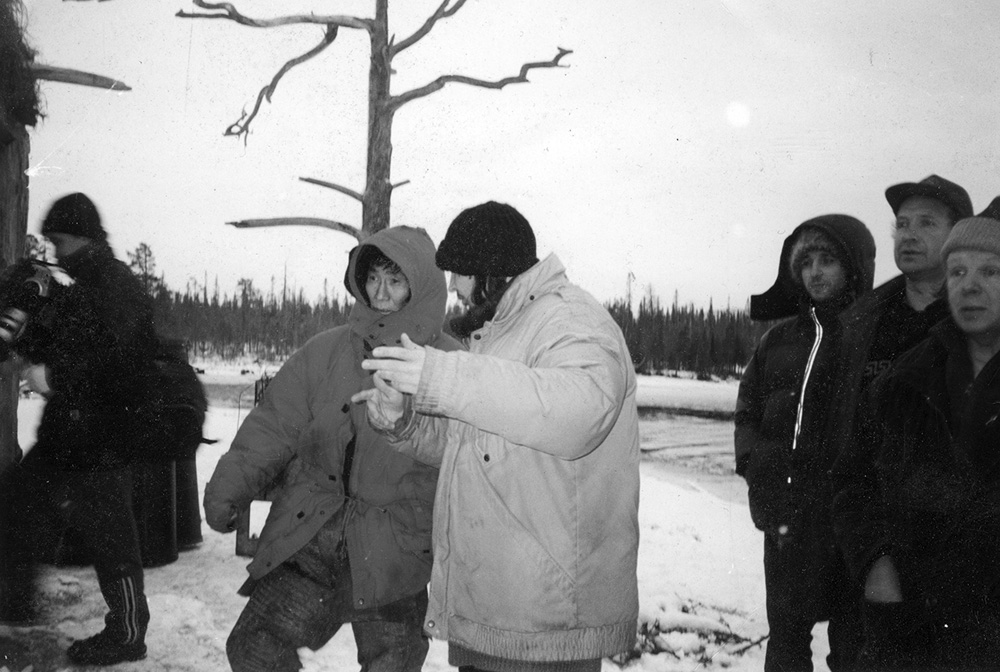

«Сеанс» публикует разговор с работавшим на картине якутским режиссером Алексеем Романовым, фотографии со съемок из его личного архива и фрагмент интервью с Сергеем Астаховым, взятого в 2009 году для книги «Балабанов».

Алексей Романов

Как вы попали на «Реку»?

Мне Сельянов позвонил, они искали через Союз кинематографистов, кто может помочь по организации на месте. Они-то сначала задумали этот фильм снимать в Якутии, не в Кандалакше. Потом Алексей приехал, администратор и, по-моему, оператор. У них задача была тогда — посмотреть натуру, выбрать, где можно снимать, и провести подбор актеров. Я быстро понял, что к чему, и сказал, что готов помочь. Потом стали по театрам нашим ходить, сначала в Якутский драмтеатр пошли и фактическим там Алексей отобрал основных героев. Потом поехали уже по районам, стали думать, возможны ли съемки в Якутии, через месяц Сельянов мне сказал, что будем снимать на европейском Севере. В Якутии, во-первых, сама природа сложная и экстремальная, а во-вторых, обойдется дорого — привезти столько… У меня была задача собрать реквизит, бутафорию. Я ездил по музеям, договаривался, чтобы они одолжили на несколько месяцев, хотя это было сложно. Но многие музеи согласились.

Какие-то предметы быта?

Да-да. Алексей же хотел, чтобы все было натуральное. Если есть казан, то нужен железный, потому что в огне же будем готовить, по-настоящему. Инструменты якутские. Потом Алексей сказал, что, возможно, он меня приглашает вторым режиссером, но потом я понял, что второй режиссер — Марина Липартия, а я кем-то вроде режиссера-консультанта был на этой картине. Актеров мы удачно очень отобрали. Единственное, я чего боялся: у нашего старшего поколения актеров очень театральная манера говорить — вот этого я опасался. Когда наши режиссеры их снимали, они в такой театральной манере говорили, и это сразу убивает… Алексей их занимал всегда делом. Он меня спрашивал: «Что в быту, в традиции, делали? Как сено косили, как кожу мяли, как готовили пищу?» Я придумывал такие действенные сюжеты, а он выбирал два-три варианта. Создавали на площадке традиционную якутскую атмосферу.

То есть когда актеры что-то делали в кадре, они говорили менее театрально?

Да. Они забывали, что надо манерно говорить, как в театре, и постепенно привыкли говорить, как в жизни.

Скрябин тогда появился?

Да, первая картина, где снимался Скрябин, — это «Река». Нашли его в Якутском драмтеатре. Единственная была проблема с девочкой. Мы объявили кастинг, приходили девочки с родителями, отобрали ее чуть позже. К тому же мне хотелось воспользоваться случаем, я Сельянову сказал: «Можно наши операторы, художники пройдут у вас стажировку?» Они очень помогли. Например, Петр Бояркин, художник-бутафор, — всю бутафорию он сделал вместе с питерскими художниками. Оператор Юрий Бережнев был ассистентом у Астахова. Ребята прошли на этом фильме большую школу, это потом помогло здесь снять большую картину «Тайна Чингис Хаана». Одно дело большое профессиональное производство, где все выстроено, другое дело у нас в Якутии, где становление только идет и такого производства нет. Я-то сам до этого уже работал и в Москве, и на Свердловской киностудии…

У нас как было: если люди заболевали проказой, их бросали, оставляли в деревне, и никто не приезжал.

Вы с Балабановым говорили о народе, якутах?

Конечно. Моя жена (Екатерина Романова. — Примеч. ред.) — этнограф. Когда Алексей был в Якутске, он у нас дома гостил и очень много спрашивал у моей жены про традиции, обычаи. Я тоже до этого снял очень большую картину, посвященную обрядам и ритуалам народов Саха («Серединный мир», 1993. — Примеч. ред.). Он, кстати, посмотрел эту картину мою, и ему очень понравилось. Сказал, что раза три смотрел, чтобы оттуда получить наш дух.

Вы говорили про природу?

Про природу, традиции, характер народа, менталитет. В основном про то, что связано с картиной. Он когда снимает, то всегда сосредоточен на том проекте, который делает. Мало мы общались на какие-то другие, посторонние темы. Вошел в эту историю — и жил. Конечно, он человек был такой — в себе. Всеми своими мыслями, переживаниями редко с кем делился, только с самыми-самыми близкими. Приятно было, что иногда мы с ним разговаривали на разные темы.

Что было в Кандалакше?

В Кандалакше мы первым делом нашли место, которое похоже немножко на Якутию. У нас юрты стоят в основном на берегу озер. Мы нашли озеро, куда впадает небольшая речка. Поскольку это северные широты, деревья очень похожи на якутские. Наша задача была выстроить амбар, выстроить юрту, обустроить внутри: антураж, камелек, как по-настоящему было у якутов. И каждый кадр, каждый кадр буквально выстраивали — и с точки зрения драматургии, сюжета, и с точки зрения традиционной правды. Как якуты раньше жили, с учетом того, что это деревня прокаженных? У нас как было: если люди заболевали проказой, их бросали, оставляли в деревне, и никто не приезжал. Иногда только родственники могли приехать, оставить еду, и то далеко — прокаженные сами должны были подойти, взять и вернуться.

Там это есть, в сценарии.

Да. Кстати, моя первая картина, «Маппа» (1986), она примерно про эту же болезнь. Там тоже девушка заболела, ее оставили, она не выдержала одиночества и повесилась. Стала призраком; случайный путник, заблудившись, попадает к ней в юрту и влюбляется, а потом она признается: «Я не настоящий человек, я призрак». И просит, чтобы он похоронил ее, поскольку душа ее неспокойна. […]

Я думаю, эта картина была бы этапной работой Алексея Балабанова.

В тот день должны были снимать каскадеров. Вместо Туйары Свинобоевой должны были сниматься каскадеры: зайти в горящую избу и вытащить ребенка. Поэтому никто из актеров не должен был ехать на съемки. Она сама напросилась, сказала: «Я очень хочу посмотреть, как каскадеры вместо меня снимаются». Единственная из всей якутской группы поехала на съемки — даже я не поехал. Каскадеры снялись, она на все это смотрела, а потом в автобусе сидела одна, ждала отъезда. Астахов на своей машине — Алексей, жена, сын пятилетний, Липартия — сели и поехали. И когда проезжали мимо автобуса, Марина увидела, что Туйара одна сидит, и говорит: «Давайте остановимся, посадим». Они ехали, а там сопки же, в Кандалакше, и есть одно место, где с двух сторон машины поднимаются и не видят друг друга. Астахов всегда ездил быстро, конечно. Машина навстречу шла не по своей стороне, Сережа ехал посередине, и чтобы уйти от столкновения, он дал вправо — и все. Машина пошла кувырком, и пока кувыркалась, Туйара вылетела через окно. Видимо, не держалась или пыталась выйти — не знаю. Машина прошла по животу, видимо — потому что там было внутреннее кровоизлияние. Вот так, к сожалению. Мы почти заканчивали съемки, буквально через неделю должны были уехать, до весны, по-моему. Мы очень долго ждали снега, очень долго снега не было в Кандалакше. В это время ребята ездили на площадку, Алексей репетировал с актерами, приводили в порядок декорацию, бутафорию, реквизит. Искали новые мизансцены, искали новые ходы. Для меня это была хорошая школа, поскольку такие мэтры работали — Алексей, Сергей Астахов, художник-постановщик очень хороший (Павел Пархоменко. — Примеч. ред.). И само общение с Алексеем, конечно, очень многое мне дало в этой жизни.

Он видел глубинные вещи, которые происходят в обществе. Поэтому то, что он в свои картины вкладывал, происходит сегодня.

Якутский мир Алексея Балабанова

Мне Астахов рассказывал, что отец Туйары потом сестру ее предлагал для продолжения съемок.

Да, было такое. Но Алексей кроме Туйары никого не видел, сразу отказался от продолжения картины. Чисто морально было тяжело после такого случая.

В Якутии как это восприняли?

Как трагедию. И жалели, что картина будет незаконченной. Когда был показ в Белых Столбах, мы копию взяли и тоже показали здесь, в Якутии. Я думаю, эта картина была бы этапной работой Алексея Балабанова.

Он же потом много возвращался к «Реке», всегда был какой-то отзвук. В «Кочегаре», например.

Наверное, осталась какая-то невысказанность. Поэтому он возвращался, поэтому Миша Скрябин стал его любимым актером — он же четыре раза снимался (в незавершенных «Реке» и «Американце», в «Грузе 200» и «Кочегаре». — Примеч. ред.). Он был… У нас есть такое высказывание про якутов (говорит по-якутски) — не то что со открытой душой, а когда кто-то чувствует какие-то глубинные вещи. Обычный человек пройдет не заметив, а он почувствует. Что-то такое было у Алексея. Он видел глубинные вещи, которые происходят в обществе. Поэтому то, что он в свои картины вкладывал, происходит сегодня.

Сергей Астахов

«Река» — особая история. Думаю, это пик наш был с точки зрения зрелости в профессии. И мы могли бы снять кино, такое — сильное, может, самое сильное в своей жизни. К сожалению, я остаюсь при своем мнении: вообще не надо было начинать снимать. Я был против начала съемок. Балабанов был в аварии до этого, еле говорил. Надю (Надежду Васильеву, жену. — Примеч. ред.) звал — у него пистолет был игрушечный, он трещал, и она шла на треск.

Но дело не в этом. Меня не устраивал финал сильно, в котором река выносит ребенка в море, и ничего нет. Кино предполагалось очень сильным, это видно даже по сорокаминутному монтажному куску, который сейчас образовался. Он должен был влиять на людей сильно. Я помню, когда печатал копию, люди из лаборатории выходили ничего не говоря, держась за стенку, женщины поплывшие с мокрыми глазами. Я считаю, что нужно дарить зрителю какую-то надежду на жизнь. Пусть даже это будет обман, но надежду надо дарить. Иначе нет смысла жить. Фильм был слишком пессимистичный.

Мы не смогли продолжать картину, хотя отец ее говорил: да у меня еще три дочери есть, берите. Они относятся немного по-другому к смерти.

И много вещей было против фильма. Мы преодолевали какие-то невероятные трудности. Были постоянно знаки, чтобы мы не снимали. Один из главных — мы сняли все, что должны были снять осенью, и ждали снега. Тридцать дней ждали снега. Группа сидела в Кандалакше, народ спивался. А снег уже должен давно быть. Мы за Полярным кругом, ноябрь. Дождь идет, и все. Много таких знаков было. Много людей болело. Я возил на машине девочку в Мурманск, летел со страшной скоростью. Несколько раз возил бабушку. Там же не вызвать «скорую», и когда она еще приедет — лучше я в один конец съезжу. Было много вещей, которые мы преодолевали.

А самым таким знаком было то, как мы с Лешей сняли кадр финальный. Мы нашли место, где река впадает в озеро. Я очень обрадовался — думал, что лодку вынесет к островам и есть какая-то надежда. Для меня это было бы каким-то моральным удовлетворением. Пригнали кран из Белоруссии 25-метровый, ребята жили на берегу. Мы приехали, сняли этот кадр, он получился. Но получился как? По-Лешиному. Был туман, и островов не было видно. Я там чуть не на коленях валялся: «Леша, давай снимем кадр, где есть острова. Вот будет кино, встанет вопрос о том, что оно слишком уж пессимистичное, ты вынешь этот кадр из загашника. А если что, просто выбросишь его в корзину».

Я его уговорил, остались еще раз ребята там ночевать. Это было километров пятьдесят от Кандалакши. Утром приезжаем, привозим куклу ребенка — а все заснежено. Замерзло наше озеро. Это было, по сути, накануне той съемки печальной.

Я человек некрещеный, но думаю, что нас просто наказал бог.

Эта девушка… Ее вообще не должно было там быть. Леша попросил ее поехать, чтобы она показала каскадеру, как она бежит. Потому что перед этим мы сняли сцену, где она начинает бежать, убегает за кадр, кидается в эту горящую хижину. Мы сняли не очень удачно. Изба не рухнула так, как мы хотели.

У меня была хорошая машина, которой мы обязаны все жизнью. Мы набились туда. А Туйара, она даже села в автобус со всеми. Но ее оттуда вынули, и к нам шестым человеком посадили с краю.

Я за рулем был. Я до сих пор виню себя. Я разошелся, конечно, с машиной встречной. Там был перепад такой, и когда мы вылетели, мы с Балабановым заорали, потому что навстречу шла машина. Я избежал столкновения. Я до горки еще съехал как можно правей. Я знал, что там режут дорогу местные, и боялся с ними столкнуться. Я ехал по самой кромке дороги, колеса у меня были на песчаной обочине, а левые колеса были на абсолютно гладкой ледяной поверхности. И если бы я не тормозил, может быть, мы бы выкатились дальше, не свалившись с этой горки. А я, естественно, от испуга тормознул, и машину развернуло задом. И начало вперед тащить. Мы упали с этой горки. Нас еще несколько раз кувыркнуло. Туйару просто выбросило. Непонятно, остальные двери-то не открылись, а ее дверь открылась. То ли она держалась как-то близко за ручку, и уцепилось. Ее так высоко катапультировало, что она упала и расшиблась об камни.

Было заведено дело, его закрыли за отсутствием состава преступления. Формально я не виноват. Но по-человечески это, конечно, навсегда. Мы не смогли продолжать картину, хотя отец ее говорил: да у меня еще три дочери есть, берите. Они относятся немного по-другому к смерти. Это было настолько тяжело снимать, настолько много она была в кадре, что у нас никаких сил не было. Можно было бы это продолжать с точки зрения производственной. Но физически и морально не было никаких сил. И никогда мы не вернемся к этому.

Река

Я человек некрещеный, но думаю, что нас просто наказал бог. Мы могли создать сверхпессимистичную картину. Она была бы талантливой и очень сильной. Если вы почитаете сценарий, там голая Туйара выносит Салбана, у которого отваливаются руки и ноги от проказы, на съедение волкам. Это мы не успели еще снять. И когда медведь и девочка остаются вдвоем на берегу, понятно, что он ее съест. Вообще, в книге там все просто: медведь проломил крышу, достал девочку и съел. Мы предполагали некоторую иллюзию: съест — не съест. Никто не понимал, как снимать медведя, — он полтонны весит. Хотели на тросике его пустить. Медведь — одно из самых опасных животных. Она по сюжету должна была завести пластинку — у нее сзади был граммофон, — и вот медведь сел от неожиданности, и она села от неожиданности. А лодка уплывает туда, где нет ничего, кроме неба и воды. Веселый финал.

Я бы никогда не стал снова снимать этот фильм. Я и тогда это делал с трудом, через силу. Мне нравилось формотворчество такое, такой сильный, упругий сюжет. Видно, меня это подвело. Если бы я был более принципиальным, я бы просто отказался.

Леша не был согласен на более оптимистичный финал, но все еще было впереди. Предполагалось снимать зиму, столько еще не сделанного. Мы сняли, очевидно, только треть картины. И уже сорок минут смонтировали. Трудно говорить про несделанное кино. Я никакой не мистик, но я просто чувствовал, что мы делаем очень пессимистическое кино, но очень хорошее. Но оно несло отрицательный заряд. Меня лично это не устраивает. Мы живем-то вопреки всему. А после такого фильма — только веревку останется на шею надеть.

Читайте также

-

«Один фильм помогает понять другой» — Говорим о любительском кино

-

«Это разрушит хрестоматийное восприятие» — Даниил Воробьев о сериале «Чистые»

-

«Камера видит любую фальшь» — Светлана Филиппова о фильме «Лиссабон»

-

«Стаканчик должен быть полон, причем кипятка» — Станислав Фомичев и Анна Далингер про «Угол наклона»

-

Аличе Рорвахер: «Нужно понять, что ты не уникален»

-

Музыка, рождающая кино — Рюсукэ Хамагути и Эико Исибаси о фильме «Зло не существует»