Радикальное кино

— Перед тем как мы посмотрим и обсудим фильм Сергея Лозницы «Счастье моё», я скажу несколько слов о радикальном кино. Конечно, разговор о радикальном кинематографе можно вести с эпохи авангарда — в начале двадцатого века радикализм в искусстве был востребован и нашёл отражение в кино. Но мы не станем погружаться в историю так глубоко, и возьмём за точку отсчёта

В тот год на

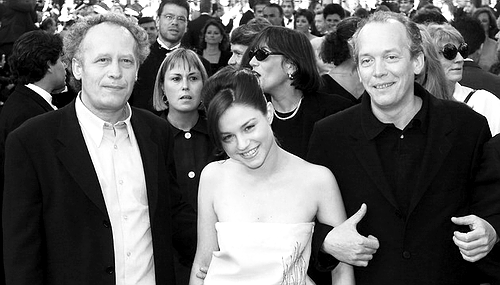

Братья Дарденн и Эмили Декьенн на 52-ом Каннском кинофестивале

В начале

Итак, понятие «радикальный» размылось. Прежде всего потому, что его «подмыл» мейнстрим. Как говорится в романе Михаила Идова «Кофемолка»: «Человечество осталось в пятом классе». Основная часть публики предпочитает апробированный, брендированный продукт — «Старбакс» вместо венских кофеен — и с несравненно меньшим энтузиазмом воспринимает штучные изделия. Хотя, конечно подобные

Кроме того, говорить о мировом радикальном кинематографе становится трудно, потому что произошло кардинальное расширение географических границ. Изначально кино было европейским изобретением, потом на экранах царил Голливуд. Но в шестидесятые годы, а затем, уже не робея, в девяностые на авансцену вышли Китай и азиатская кинематография, Латинская Америка и другие страны, о которых раньше даже не упоминали. И карта резко поменялась. Например, недавно вышла книга «Сто режиссёров двадцать первого века». В их числе — четыре румынских режиссёра и только один русский — Андрей Звягинцев. Причём значится он под сотым номером, потому что его фамилия на букву «Z». Ничего не имею против Звягинцева, но складывается впечатление, что его включили в список из жалости к нашему кино. А так, там полно китайцев, тайцев, корейцев, филиппинцев, аргентинцев, кого угодно… В этой перемене тоже присутствует некая радикальность.

Андрей Звягинцев

Современный румынский кинематограф — хороший пример радикального кино, которое продолжает традицию нового реализма, но переносит его на

Если пытаться говорить о тенденциях, то сейчас многие документалисты переходят в игровое кино, а границы между этими областями размываются. Вероятно, в этом тоже есть проявление радикальности современного кинематографа, позволяющего себе внедрять документальный опыт в игровые сюжеты, незаметно переплывая из одного пласта в другой. Например, на последнем фестивале в

Например, Апичатпонг Вирасетакун, чьё имя все уже успели заучить. Получив «Золотую пальмовую ветвь» в этом году он стал считаться главным художником современности. Ещё недавно о нём никто не слышал, а начинал Вирасетакун с таких картин, которые нельзя считать документальными и сложно назвать игровыми. Поскольку он показывает отстранённую от европейцев реальность, нам тяжело идентифицировать, что существует на самом деле, а что сыграно. Его фильмы вне подобных дефиниций.

Кристи Пую

Другой пример — японский режиссёр Наоми Кавасе, получившая серьёзное признание на Каннском фестивале. Опять же в своё время мало кто обращал внимание на её ранние работы, каждая из которых была абсолютно личным фильмом, и как будто бы документальным.

Позвольте мне кратко изложить историю жизни этого режиссёра. Когда Кавасе была маленькой, её бросили родители, и она воспитывалась своей тёткой. Детство, может, было и счастливым, но всё равно не совсем полноценным, и, естественно, Кавасе захотелось понять, в чём дело. Уже будучи режиссёром, она стала разыскивать отца. Нашла, сняла об этом фильм, но контакта меж ними не возникло — Кавасе продолжила жить своей жизнью, отец — своей. Спустя несколько лет Наоми Кавасе получила «Золотую камеру» Каннского кинофестиваля за свою первую игровою картину, став самой молодой лауреаткой и самым первым человеком из Японии, которому достался этот приз. После оглушительного триумфа, она решила с новой силой попытаться осмыслить свои корни. Вскоре отец умер. И тогда, пытаясь

Я рассказываю всё так подробно, потому что здесь проявляются два качества современного радикального кино.

Наоми Кавасе

После просмотра фильма «Счастье моё»

— И

— Понятие «радикализм» меняет свой смысл по мере того, как развивается кинематограф. Что было радикальным в двадцатые годы? Авангард, Гриффит, Эйзенштейн… Что было радикальным в послевоенном кино? Неореализм, сломавший стереотипы кинематографа тридцатых годов. Что было радикальным в конце пятидесятых? «Новая волна»… Что было радикальным в кинематографе девяностых годов? Долгое время ничего. Начался постмодернизм. Потом появилась «Догма», и всё было понятно. Но, как я уже говорил, в

Например, буквально позавчера я посмотрел «Кочегара» Алексея Балабанова. И на сегодняшний день эта картина кажется мне самой радикальной, хотя по сравнению с «Грузом 200» в ней нет той взрывоопасной экспансии — фильм очень простой, грубый, он сделан в классической рациональной манере. Именно это и показалось мне радикальным.

Возвращаясь к вашему вопросу, могу сказать, что сегодня трудно определить «радикальное», потому что мы переживаем этап, который ещё не осмыслен. Мы привыкли думать, что находимся на стадии постмодернизма, но она уже наверняка прошла. Например, самым радикальным автором последних десятилетий, конечно, был Ларс фон Триер. И вот, в прошлом году он сделал «Антихриста» (2009), где довёл радикализм до абсурда. Он снял картину, которая сама себя убивает, и добился удивительного эффекта, когда режиссёр одновременно предстаёт и великим, и смешным. И то, и другое верно. В этом тоже есть некая радикальность, но это уже на излёте — это изживающий себя постмодернизм.

Кадр из фильма Счастье моё

— А что «радикального» есть в фильме «Счастье моё»?

— Этот фильм представляется мне достаточно радикальным, потому что в нём выворачивается наизнанку мифология Второй мировой войны. Эта мифология, довольно прочно присутствующая в нашем сознании, безусловно имеет право на существование, но скрывает оборотную сторону процессов, выведенных в этой картине на поверхность. Может быть,

— Единственное, что я чувствую после просмотра этого фильма — ненависть и усталость. Мне неприятны эти чувства. И дело не в том, прав Сергей Лозница или нет, когда показывает такую провинцию. Важно то, что она, эта глубинка делается тем хуже, чем больше подобных картин. Потому что это становится законом и данностью — каждый такой фильм узаконивает её.

— Не стоит преувеличивать силу подобного кино. И картину «Счастье моё», и другие похожие фильмы посмотрит очень скромная аудитория. Если вы сейчас не пойдёте

Кадр из фильма Счастье моё

— Я хотела бы зацепиться за предыдущую реплику. Это, наверное, плохо, что после просмотра возникло чувство ненависти. Но хорошо, что осталось хоть

— Я тоже не утверждаю, что открыл

— Если говорить о моих ощущениях, то картина оставила чувство фрагментарности и незаконченности.

— Скорее это можно назвать эклектикой, а не фрагментарностью. Конечно, фильм — это пазл, собранный из кубиков. Но, на самом деле, он очень «собранный» и внутренне цельный. У меня нет ощущения случайности структуры. Наоборот, если говорить о недостатках, то, возможно, картина выстроена слишком рационально.

— Это такой прохладный ироничный стиль —

— Ну, это своего рода гротеск. Наверное, некоторая «прохладность» здесь присутствует, но

Кадр из фильма Счастье моё

— Вы говорили о радикальном, как о

— Это, действительно, страшные сказки

Может быть, важно и то, что режиссёр «Счастье моё» — наш человек, но не совсем. Он попеременно живёт в Украине и в Германии и обладает другим опытом. Он видит происходящее здесь немножко со стороны. Это очень важно, потому что зачастую наши режиссёры, начиная страсти в клочья рвать и гнать эту чёрную волну,

Кадр из фильма Счастье моё

— А насколько эта работа характерна для творчества Лозницы?

— Мы знаем режиссёра Лозницу по его достижениям в документальном кино. Его фильмы действительно занимают отдельное место и с трудом вписываются в современные тенденции документалистики. Они очень холодные, авторская позиция отстранена — как будто это позиция

— У меня наивный вопрос. Как документалист он

— Это надо спросить у самого режиссёра, если он, конечно, ответит на такой вопрос. Не думаю, что картину следует воспринимать, как призыв к действию. Это художественное произведение, это материализация наших подсознательных желаний. Я воспринимаю этот фильм как провокацию, его автор стремится к тому, чтобы снять с нас броню равнодушия, к которой мы привыкли. Как мне кажется, для него важно пробиться и вызвать в нас