Презумпция виновности

О Майкле Муре и его «Фаренгейте 9/11» принято говорить в лучшем случае скептически. В худшем — брезгливо. Он виновен, виновен вдвойне, втройне, бесконечно. Виновен в том, что получил каннское золото. И в том, что не остановил своим фильмом Джорджа Буша. В том, что пренебрегает диетой, редко бреется, носит застиранные «бермуды» и часы за тридцать тысяч одновременно. В том, что участие Румынии в антииракской коалиции ассоциируется у него с восстающим из гроба Дракулой: тем самым он оскорбляет национальную гордость румынского народа. В том, что смущал в «Боулинге для Колумбайн» милого старичка Чарлтона Хестона вопросами, какого хрена тот отстаивает право американских школьников убивать друг друга и учителей: тем самым он рискует довести «Бен Гура» до инфаркта. Если человек настолько раздражает любым своим жестом, он достоин, по меньшей мере, уважительного интереса.

Майкл Мур

Объективных причин относиться к нему агрессивно хватает. Не последняя — естественное желание многих отвергать то, что признано эталоном общественной сознательности, в сочетании с неестественным желанием пококетничать политическим аутизмом. Пусть наивные французы переживают за жертв пыток в Чернокозово, а зажравшиеся янки закидывают яйцами президентский лимузин. А еще многие категорически отказываются принимать в расчет любое высказывание по поводу тайных и вместе с тем бесстыдно очевидных «внутренних пружин», как бесстыдно очевидны деловые связи семьи Буша с семьей бен Ладена: дескать, все это — презренная конспирология. Между тем, этот термин к «Фаренгейту 9/11» не применим в принципе. Конспирологи ищут и находят заговоры там, где их нет. События же 11 сентября — бесспорно, результат заговора: не одного, так другого, не исламистского, так заигравшихся спецслужб. И подлинные конспирологи — те, кто благополучно заменили в последние годы в массовом сознании понятие «всемирного еврейского заговора» «всемирным исламским заговором». Но все эти адресованные Муру упреки — не кинематографического свойства. На самом деле с эстетической точки зрения Мур виноват только в том, что снял очень честный и очень скучный фильм. В остальном же, что касается избранной им эстетической стратегии, толстячок далеко не так прост, как кажется.

Майклу Муру предъявляют — в сухом остатке — два стилистических упрека. Во-первых, он злоупотребляет монтажом, проводит неочевидные визуальные параллели и, следовательно, занимается не «чистой» документалистикой, а пропагандой. Во-вторых, это пропаганда даже не кинематографического, а телевизионного толка: «9/11» — безбожно растянутая телепередача. Если исходить из господствующего в последние десятилетия представления о природе документального кино, упреки справедливы. Но если поместить «9/11» в контекст исторической эволюции документалистики, его каннская победа окажется не только политическим жестом, но и эстетическим событием. А выбор жюри — протестом не только против безумия Буша, но и против клише, свойственных левой мысли. «Левый» в политике, Мур оказывается в эстетике не то чтобы «правым», но, скажем так, традиционалистом.

Господин Журден не догадывался, что говорит прозой. Оппоненты Майкла Мура не догадываются, что исповедуют радикально базеновские взгляды на то, каким должен быть кинематограф. Именно Андре Базен в середине 1950-х годов предал анафеме монтажное кино в своем знаменитом анализе цикла «Почему мы сражаемся», снятого в годы Второй мировой войны Фрэнком Капра. Антифашист Базен категорически не принимал пропаганду даже в ее антифашистском изводе. Визуальный ряд, которому придана «структура авторской речи», был для него ложью по определению, преступлением против самой природы кинематографа, который Базен отождествлял с реальностью. Монтаж преступен. Режиссер лишен права голоса: он не монологи должен произносить, а просто всматриваться в реальность. Реальность всегда права, она раскроет истину сама по себе. Идеи Базена довел до абсурда Жан-Люк Годар, когда предлагал решить арабо-израильский конфликт простейшим способом: раздать оппонентам любительские камеры, пусть они снимают друг друга, и в процессе съемок их воинственность испарится.

Андре Базен

Возможно, логическая ошибка Базена заключалась именно в том, что, сознательно заостряя проблему, он выбрал для критики материал, кровно, кроваво связанный с материей войны. Прав ли Базен, предавший Капру анафеме, или прав Александр Довженко, призывавший в разгар войны к тому, чтобы экран кровоточил, заставлял содрогаться от ужаса? В конце концов, на войне как на войне. А мы ведь сейчас на войне, не правда ли?

Мур, с точки зрения базеновской ортодоксии, еретик, поскольку «9/11» — авторский монолог. Но монолог в той же степени, что и «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма — последний, по большому счету, безоговорочно признанный в мире шедевр монтажной документалистики. «9/11» — своего рода «Обыкновенный фашизм» наших дней.

Беда в том, что всякий подход к реальности есть манипуляция зрителем. «Всматривается» в реальность не беспристрастная камера, а режиссер. Два недавних фильма успешной фестивальной судьбы, снятые не по-муровски, а по-базеновски и якобы застрахованные от любого режиссерского произвола, заставляют подозревать, что пресловутая реальность давно утратила девственность. Естественно, таких фильмов больше, чем два, просто именно эти кажутся мне наиболее характерными.

В 1995–1996 годах любимцем едва ли не всех документальных фестивалей была польская «Тихая заводь». Пустые комнаты, коридоры, снова комнаты, какие-то переулки. Старик — лица его зрители не видят — курит и вспоминает. В конце 1940-х годов он был, совсем как Мачек Хелмицкий, юным боевиком Армии Крайовой. Участвовал в истребительных налетах на партийные комитеты и управления госбезопасности. В этих комнатах, на этих уличках он стрелял в упор, швырял гранаты. Не просто выжил и не обратился в пепел, чтобы возродиться алмазом, но даже не попался, жил десятилетиями дрожа, под чужим именем. Казалось бы, безупречно нейтральный подход к исторической трагедии. Безупречный до безликости. Если бы не абсолютное отсутствие доказательств того, что главный герой прячет лицо не потому, что до сих пор напуган, а потому, что его «сконструировал» режиссер.

В 2004 году так же перетекал с фестиваля на фестиваль «Трансформатор» русского швейцарца Антуана Коттина, с пресловутым «всматриванием» переборщивший. На протяжении 15 минут экранного времени — и трех месяцев времени закадрового — в одном и том же интерьере, в одной и той же позе, снятый статичным планом, косноязычно и неопрятно матерится в камеру некий мужик. Дальнобойщик, опрокинувший где-то на российских просторах доверенный ему трансформатор и ждущий — на грани этиловой комы — ремонтную бригаду. Это тот случай, когда режиссера поймать за руку нелегко, но стоит довериться некоему интуитивному чувству реальности. Экранная реальность напоминает инсценировку: к сожалению, здесь не место и не время разбирать природу этого ощущения. Важнее другое: режиссура «всматривания» к настоящему времени уже не обладает патентом на истину. Под подозрением, справедливым или облыжным, и режиссер, и оператор, и их герои. А сама возможность заподозрить реальность в неподлинности, кощунственная для последователей Андре Базена, означает, что написанная им страница в истории документалистики перевернута. И возвращение старого доброго монтажного кино, ненавистной для «синема-верите» авторской речи, происходит не потому, что Мур не владеет передовым методом. Просто метод уже не передовой и не единственно верный.

Грубо говоря, базеновский подход — это принцип презумпции невиновности. Не столько реальности, сколько режиссера. Презумпция невиновности искусству противопоказана. Искусство виновно по определению.

Естественно, жизнь, как всегда, побеждает неизвестным науке способом. Монтажный подход к реальности никуда не делся. Он нашел убежище в тележурналистике, бесчисленных поделках на тему «загадок и тайн истории». Бывает, что благородный жанр укрывается черт знает где. Традиционную романную форму, скомпрометированную «новым романом» тогда же, когда «школа Базена» навязала миру свое представление о документальном кинематографе, можно найти теперь под обложками бульварных «эпопей», от «Красного велосипеда» во Франции до «Черного ворона» в России. Поэтому «Фаренгейт 9/11» и производит впечатление телевизионного продукта. Обманчивое впечатление: просто такая форма обработки реальности ассоциируется именно с телевидением. А Майкл Мур реабилитирует ее, возвращая на большой экран.

Но возвращение «пропагандистской», «роммовской» документалистики оправдано не только по эстетическим причинам. К середине 1980-х годов бравая пропаганда противостоявших друг другу в «холодной войне» держав, сталкиваясь в информационном пространстве планеты, аннигилировала самое себя. Через несколько лет французские интеллектуалы застонут: Боже, все, что нам говорила американская пропаганда о Советском Союзе, оказалось правдой. Но все, что говорили Советы об Америке, — тоже, увы, правда. Когда рухнула Берлинская стена, показалось, что век пропаганды закончился вообще. Но, по удачному определению субкоманданте Маркоса, после завершения Третьей, «холодной», мировой войны началась война Четвертая, война объединенного правительства против объединенного народа. И это «объединенное правительство» в мгновение ока смонтировало новую пропагандистскую школу, тоже объединенную: все пропагандистские приемы, использовавшиеся на протяжении сорока послевоенных лет и Восточным блоком, и Соединенными Штатами, были дополнены приемами Геббельса. Конгениальный образ новой, скажем так, «глобалистской» пропаганды и пропагандистской эстетики синтезировал Пол Верхувен в «Звездном десанте», где «Падение Берлина» и «Аламо», белый самолет Сталина и ковбойская шляпа Джона Уэйна, эстетика Берлинской Олимпиады-1936 и пафос рузвельтовского призыва «помнить о Перл-Харборе», эсэсовская кройка мундиров и технократический садизм Лос-Аламоса предстали во вневременном и внеидеологическом единстве.

Тогда, в 1997 году, антиутопия Верхувена, притворившаяся утопией, казалась — даже его поклонникам — чересчур мизантропическим образом будущего, причем будущего, расположенного на неопределенной временной дистанции. Но уже пропагандистское сопровождение второй чеченской и второй иракской войн были буквально списаны с пророчеств Верхувена. Какие, впрочем, к черту пророчества — сугубый реализм.

Сила пропаганды заключается не в ее лживости и не в ее тотальности. Беда в том, что пропаганда неопровержима. Ее невозможно нейтрализовать, апеллируя к логике или знанию. Пропаганду можно только переорать. Ее можно повергнуть, лишь ответив ударом на удар, лишь противопоставив ей другую пропагандистскую модель. Что и делает Майкл Мур: на пропаганду крестового похода против «международного терроризма» он отвечает своей, антиглобалистской пропагандой. Не такой ли «симметричный ответ» — одной пропагандой на другую — зашифрован в самом названии муровской кинокомпании Dog Eats Dog. Пес пожирает пса. Мур пожирает Буша.

На войне как на войне. Пропаганда, как ни кощунственно это прозвучит, сама по себе ни хороша, ни плоха. И далеко не всегда лжет. Дети Багдада, веселящиеся на улицах. Девушки Багдада, празднующие свадьбы. Встык — кровожадная риторика Буша. Встык — Багдад в огне. Этот стык — пропаганда? Да, безусловно. Этот стык — ложь? Безусловно, нет.

Буш и его соратники, обряженные ганфайтерами из «Великолепной семерки», — это пропаганда? Да, наглая пропаганда. Это ложная параллель? Боже упаси.

Встать у входа в Сенат и уговаривать сенаторов отправить своих детей умирать в Ирак — это бесцеремонный прием желтой тележурналистики? А то.

Параллель. Ульрике Майнхоф, тогда еще не боевичка, навестившая палестинский тренировочный лагерь в Иордании, а респектабельная вполне журналистка из «Конкрета», так резюмировала негодование западногерманской прессы по поводу акций левых «коммунаров», метавших торты в американского вице-президента, одного из ответственных за бомбардировки Северного Вьетнама: «крем — нет, напалм — да».

«Всматривание» в реальность было органично в эпоху идеалистической революции 1960-х годов: этакие киноцветочки, воткнутые в дула винтовок национальных гвардейцев, громящих расположившийся в лос-анджелесском парке лагерь «детей-цветов». Даже радикальная, гидеборовская деконструкция «массовой культуры» была разновидностью такого деликатного «всматривания» — но в идеологические объекты. Майкл Мур органичен для начала XXI века, эпохи беспримерной по своему цинизму. Естественно, эта органичность подразумевает изрядную долю цинизма режиссера.

Цинизм цинизмом, механистичность пропагандистских приемов механистичностью, но именно Мур нашел лучшую метафору современного состояния человечества. В фильме, посвященном атаке на нью-йоркские «близнецы», есть «и короли, и капуста»: есть все, от марокканских обезьян, обученных науке разминирования, до саудовских шейхов, от ритуальных плясок аборигенов Палау, достойного члена антитеррористической коалиции, до Дракулы. Нет только одного: самой атаки. Ее нет дважды. Нет в восприятии антигероя Буша, задумчиво продолжающего читать школьникам книгу о любимой собачке уже после полученного доклада о трагедии. И нет в ткани изображения: атака показана отстраненно, через лица свидетелей.

В этом отсутствии — тройной смысл. Первый — «конспирологический»: неочевидность авторства атаки. Второй — объективистский: давайте на время отстранимся от образа таранящего башню самолета, чтобы, избавившись таким образом от эмоциональной перегрузки, поговорить о контексте 11 сентября, а не о его «тексте». Третий — символический. 11/9 — черный экран, черный квадрат, черная дыра, в которую канула идея демократии, оказавшаяся столь же несостоятельной, как идея тоталитарной утопии. 11/9 для Мура само по себе не существует. Существует «до»: паутина ничтожных по своим корыстным мотивам, казавшихся до поры до времени безвредными сделок и интриг, приведших мир к катастрофе. И существует «после»: руины Багдада, вдовы, выдирающие пряди волос от горя, дети афроамериканских гетто, десятилетиями игравших, как обещали вербовщики, в футбол на заморских военных базах, внезапно оказавшихся обязанными умирать. Убивать — еще куда ни шло. Но умирать…

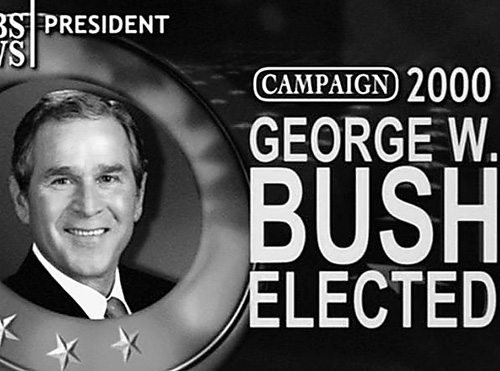

Мир, естественно, провалился в эту черную дыру не в одночасье. 11/9/01 — такая же условность, как 1/8/14 или 1/9/39. 1999–2000 года будут когда-нибудь определены в учебниках истории как роковые годы, когда в демократических странах, худо-бедно, но определяющих движение цивилизации, к власти пришли Буш и его друзья. Смешно читать отечественных критиков, которые — из лучших гражданских побуждений — спрашивают, когда же о России будет снят фильм, подобный фильму Мура об Америке. Такой фильм не нужен. Мур уже снял его. И не только о России. Об Израиле Шарона, известного также под прозвищами «Бульдозер» и «Мясник». И об Италии Берлускони, конечно же, гораздо более безобидного, чем его старшие товарищи.

В конце-то концов, в какой стране собрана фактура, подобная той, что собрал Майкл Мур?

На каждого прапорщика на чечено-грузинской границе, пропускающего за полтинник долларов с носа неизвестно кого неизвестно куда с неизвестно какими целями, найдется свой морпех из штата Орегон, на полставки охраняющий 300 миль побережья от алькаидовских диверсантов.

На каждую Бритни Спирс найдется своя Алина Кабаева.

На каждую Госдуму — свой Сенат, члены которого, не читая, принимают громоздкий «Патриотический акт».

На каждого президента, отменяющего льготы ветеранам, — свой президент, точно так же, только за тысячи километров, отменяющий льготы своим калекам.

На каждую охоту на техасском ранчо — свое сочинское катание на водных лыжах.

Если бы «9/11» был посвящен только Бушу, он бы не заслуживал никакого серьезного разговора, ни кинематографического, ни социокультурного. Как, увы, не заслужил такого разговора фильм Юрия Хащеватского, белорусского ученика Михаила Ромма, «Обыкновенный президент» (1998), посвященный локальному диктатору Лукашенко. Его роммовская, чересчур роммовская эстетика, была обращена в прошлое. Муровский монтаж, увы, — в будущее.