Над пропастью домой

СЕАНС – 45/46

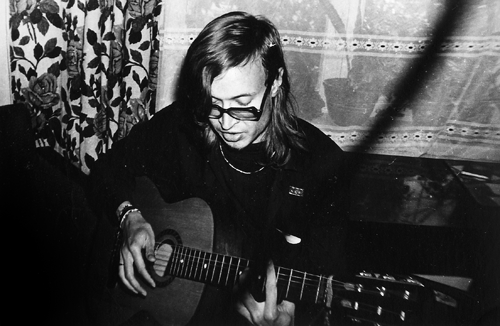

Для меня Летов начался со знаменитого иконического образа: за колючей проволокой в черных очках. Фотография висела дома у Фирсова, пришпиленная к обоям. Фирсов — первый директор, который начал раскручивать «Гражданскую оборону» в столицах, вытащил ее в Ленинград, записал в рок-клуб и был уверен, что группа достойна мирового господства. Когда он ткнул меня носом в летовский снимок, я растерялась и брякнула с перепугу: это кто в очках? Джон Леннон? Фирсов, со свойственной ему безапелляционностью в важных вопросах, ответил: это вообще лучшее, что у нас сейчас есть.

Он, похоже, совсем не нажил сопутствующего снобизма, даже по отношению к так называемой попсе.

Так и оказалось. Летов не делал ничего из положенного рок-иконе по статусу. Не позировал, не красовался, не транслировал никакой девичьей романтики. Он вообще, как казалось, не сильно напрягался по поводу собственной персоны — смысл и энергия перли из него без всяких вспомогательных средств. Как много ее, этой энергии, стало понятно на первом концерте ГО в рок-клубе 8 июня 1989 года — Летов буквально поднял зал. Это было на Рубинштейна, в зале детского театра: парадная лестница, нарядное фойе, бархатный занавес и чинные ряды кресел. Детский мир раскачали на раз — все, кто был в зале, начиная с первых рядов, полезли на спинки кресел. То, что пел тогда Летов, мгновенно резонировало со всем твоим существом: и «очередь за солнцем на холодном углу», и «я летаю снаружи всех измерений», и «ржавый бункер твоя свобода», и «мы уйдем из зоопарка». Альбомы, которые он успел записать к тому времени, до предела насыщены поэтическими формулировками такой силы. Бывает, рок-группа пишет песню, которая выражает мироощущение поколения, и та становится не просто хитом, а гимном: Another Brick in the Wall, (I Can’t Get No) Satisfaction, My Generation, I Fought the Law — и это, как правило, штучные, редкие вещи. Летов умел их делать, потому что принадлежал к той же породе, что и люди рок-н-ролльных шестидесятых. Песня «Лед под ногами майора» — о том, с какой нежностью он относился к поколению Вудстока: «они не знают, что такое страх стоять одному среди червивых стен, — последние, кто помнит, что такое свет». Эта песня — одна сплошная метафора, но в ней есть сразу все: и про психоделическую революцию, и про лето любви, и про удивительную веру очень молодых людей в то, что им под силу все в этом мире исправить, — с последующим разоблачением, когда все иллюзии такого рода жестоко обломались. Всю эту хронологию он досконально объяснил в программном интервью «Контркультуре» в 1991 году: «ГО — группа конца 60-х по духу. По идее, которая в нас. Для меня 60-е — Родина. И дух, и иллюзии, и надежда». Эта установка не изменилась и потом — достаточно посмотреть на психоделические обложки «Реанимации» или «Зачем снятся сны», сделанные в одном ключе с обложкой великого альбома Forever Changes группы Love. Праздник кончился, наступило постсуществование, и миссия Летова в нем — оборона; отсюда — постоянный образ солдата в песнях. Этот солдат и есть «лед под ногами майора», защищающий давно проигранное дело. Взрослея, индивид банально остывает, теряя энергию, а праздники переходят из разряда восторгов в категорию обязательных дел, тогда и наступает «долгая счастливая жизнь», где нет места празднику как импульсу, а есть зомбическое существование «посреди одинаковых стен, в гробовых отдаленных домах, в непроглядной ледяной тишине».

Никто другой, наверное, не стал бы делиться сказками.

С Летовым сразу было понятно, что он — не про музыку и танцы, не про эстраду и коммерцию, и не про рок-индустрию со всеми ее чартами, проданными дисками, и пафосными стадионными концертами. А про «бери шинель, пошли домой», а дом — это другое время и место, где все еще возможен праздник. Он вызывал безоговорочное уважение — о таком когда-то говорил Холден Колфилд: «А увлекают меня такие книжки, что как их дочитаешь до конца — так сразу подумаешь: хорошо бы, если бы этот писатель стал твоим лучшим другом, и чтоб с ним можно было поговорить по телефону, когда захочется». Но к Летову было как-то стремно подойти, даже когда он оказывался поблизости: на кухне после квартирника у Филаретовых или в гримерке перед концертом, — потому что все истории о взаимодействии кумира и поклонников, как правило, похожи на сюжет из песни «Почему аборигены съели Кука»: «съели из большого уважения». Я и не подходила, пока он не оказался на моей собственной кухне — во время гастролей им с Наташей надо было где-то перекантоваться до поезда. А поскольку Летов всегда любил кино и неплохо в нем разбирался, я тут же поставила новинку — «Приключения трупа» Бенекса, мне казалось, ему должен понравиться этот фильм, смешной и неглупый. Мы некоторое время его смотрели, пока я не заметила, что гость откровенно мается и не признается в этом только из вежливости. И дело было, похоже, даже не в Бенексе — просто по телевизору шел сериал «Бригада», которым я тогда по неопытности пренебрегала, и напрасно: зрелище оказалось необычайно увлекательным. «Они вбухали кучу денег в каждую серию, чтобы восьмидесятые выглядели правдоподобно, — сказал Летов. — Будку телефонную нашли из тех времен, одежду, все. Я тогда мотался по стране, я видел таких людей — вот прямо таких, как эти». При всей его осведомленности — а он, как Пьер у Толстого, «все знал, все читал, обо всем имел понятие» — он, похоже, совсем не нажил сопутствующего снобизма, даже по отношению к так называемой попсе. Но все равно: Летов сидит на диване и смотрит MTV — это была для меня, как для наблюдающего за писателем Холдена, не самая банальная ситуация. А он смотрел в экран очень сосредоточенно, потом ткнул пальцем в поющую тетку и констатировал с какой-то серьезной научно-исследовательской интонацией:

— Я ее знаю! Это Агилера.

— Это Шакира. А ты знаешь, что когда она была маленькая, то сидела на коленях у Маркеса?

— А ты читала интервью Маркеса с Маркосом?

Тут я срезалась, потому что на тот момент даже не знала, кто такой Маркос. Он мне рассказал. Сначала про издательство «Гилея» («удивительное место: идешь какими-то стремными подвальными коридорами и вдруг оказываешься среди книг»), потом про субкоманданте и Новый мировой порядок, и про то, как он хотел связаться по e-mail с этими анархистами, и что самая любимая его вещь, написанная Маркосом, — это статья «Лев убивает взглядом». У меня теперь есть эта книжка издательства «Гилея»:

Не обращайте внимания на издателей. Не обращайте внимания на телевидение. Не обращайте внимания на радио. Не обламывайтесь. Не продавайтесь. Не сдавайтесь. Не позволяйте. Не бойтесь. Не замолкайте. Не садитесь отдыхать. […]

Старик Антонио подстрелил из своей старой чимбы (кремневого ружья) горного льва. […] Между затяжками старик Антонио связывает нить истории:

«Лев силен, потому что слабы другие звери. Лев питается мясом других, потому что другие позволяют себя есть. Лев убивает не лапами и клыками. Лев убивает взглядом. […] Бедный зверек, который должен умереть, замирает, глядя на льва, видит себя во взгляде льва, видит свой страх. […] Но есть один зверек, который не ведет себя так, […] он отвечает ударами своих лапок, они маленькие, но значат для льва достаточно боли и крови. Этот зверек не становится добычей льва, потому что […] он слепой. Кротами зовут этих зверьков. […]

Поскольку этот странный крот привык смотреть себе в сердце, его совершенно не волнует, кто сильный, а кто слабый. […] И еще льва не боится человек, который умеет смотреть себе в сердце». […]

«И вы заглянули себе в сердце, чтобы убить этого льва?» — перебиваю. Он отвечает: «Да нет, я смотрел в прицел чимбы […] и просто выстрелил… о сердце я и не вспомнил…» Я начинаю чесать свою голову, как […] здесь делают всегда, когда чего-то не понимают.

Старик Антонио медленно поднимается, берет в руки шкуру и передает мне. «Бери, — говорит. — Дарю тебе ее, чтобы ты никогда не забывал, что льва и страх можно убить, зная, куда для этого нужно смотреть». […]

Я спрятал в целлофановый мешок львиную шкуру и ушел. […] В нее мы завернули флаг, который был передан Национальной Демократической Конвенции. Хотите еще и шкуру? […]

Привет, и кусочек хрусталя, из тех, что служат, чтобы выглядывать вовнутрь…

Это было похоже на то, как если бы Холден вдруг дозвонился тому писателю. Прошло десять лет, но я помню. Никто другой, наверное, не стал бы делиться сказками. Не стал бы подробно пересказывать словами документалки Херцога — любимого его режиссера. Когда доходило до Херцога, его было не остановить, он говорил необычайно заразительно.

Ты что, не видела этот фильм? Это красивейшая история! В 1974 году Херцог узнает, что на карибском острове вдруг вскрылся и задышал вулкан. Местные жители побросали дома и покинули остров. Все, кроме одного психа, который решил остаться. И другого психа — самого Херцога, который приезжает снимать. Он находит на острове еще нескольких фаталистов, сам пытается влезть вулкану прямо в сопло, но ему не удается пробиться сквозь угарные газы. Извержения не случилось, никто не погиб. Но от этого приключения осталось кино: про заброшенные деревни, про ожидание неизбежной катастрофы и про психа, который ее не боится.

Он хотел снять кино по «Степному волку».

Летов собрал на тот момент все фильмы Херцога, что мог достать. Он так много давал другим, что хотелось тоже что-нибудь вручить ему — я потом таскала на концерты фильмы Херцога, которых у него еще не было. И книжки, которые ему могли быть интересны. Вроде Виткация или Please kill me, от которой он пришел в какой-то не вполне понятный мне восторг. В этой книжке было, например, про то, как пьяный обрюзгший Моррисон припечатывался лицом к барной стойке и падал со стула, и прочая разнузданная фактология. Может, Летов ощущал какую-то связь со всеми этими отчаянными людьми? Не знаю. Сам он держался строго — так, что это совсем не располагало, например, к панибратству. Нет, он был вполне дружелюбен — к нему приходили люди, немного, почти всегда одни и те же, и он при встрече их обнимал. Но то, что видела я, совсем не было похоже на рок-н-ролльный угар — скорее, на срочную службу: минут за десять до выступления всех просили выйти, в гримерке оставалась только группа. Потом они шли на сцену и работали. Так было всегда, и казалось, что так всегда и будет. Андеграунд закончился.

В Петербург «Гражданская оборона» приезжала часто, с того первого концерта в рок-клубе я помню очень много: «Полигон», ЛДМ, «Юбилейный», СКК. Они были разные. Однажды в «Полигоне» охрана не справилась с фанатами, которые прыгали на низкую сцену, и распылила в зале «черемуху» — слезоточивый газ, от которого вдобавок еще першит в горле. Группа ушла, пока зал проветривался, и в образовавшемся спонтанно перерыве на сцену вышел Кузьма, который присутствовал на концерте просто как зритель. Вышел заполнить паузу, пьяный, в красивой шинели, стал водить руками по кругу и шаманить: воздух! Нам нужен воздух! А потом случился акционистский конферанс — как только он стал читать стихи, кто-то плюнул ему в лицо. А он даже бровью не повел. Просто продолжал читать — а в него продолжали плевать, прицельно, такую забаву придумали. У него было совсем мокрое лицо, его потом платком вытирали. Был такой известный случай, когда Игги Поп на сцене порезался и брызгал кровью, — так вот, акция Кузьмы была покруче. Летов этого отчаянного номера не видел, но это была как раз такая история, о которых он пел, которые он защищал. Театр с вывеской «Только для сумасшедших». Он хотел снять кино по «Степному волку».

Однажды он привез в подарок вышедшую книжку своих стихов. Экземпляр для Машнина1 был подписан «Андрейке во имя занятности бытия», а мой — нет. Я сказала: то есть я потом не смогу продать его на аукционе, да? Он засмеялся. Он очень трепетно к этой книге относился: там на какой-то странице была ошибка, и он хотел исправить сверху ручкой, чтобы было правильно, но так и не нашел нужную страницу.

1 Андрей Машнин — поэт, лидер и вокалист группы «МашнинБэнд». — Примеч. ред.

Момент тишины

Я однажды смотрела запись концерта Joy Division: запись бурая, мутная какая-то, ничего не происходит, группа просто монотонно работает на сцене, не сбавляя ритма, а в зале горстка людей. Я подумала: люди, которые тогда были там, — знали они, что это концерт великой группы? Замызганная сцена, пятеро музыкантов и столько же охраны.

Фирсов мне когда-то сказал, что лучше всего слышно оттуда, где стоит аппарат. Сценический свет лупит по глазам, грохот, от которого глохнешь. Ритм с перебоями, то замедляющийся, то ускоряющийся на «Реанимации», четыре гитары, какое-то дикое сочетание напевности и атональности, будто лязгают шестеренки неизбежного конвейера, который тащит тебя в пасть адской машины, чтобы перемолоть своими железными челюстями. Впереди на сцене — на говенном звуке, в прокуренном и влажном, как баня, зале, среди пьяных, тянущих руки вверх людей, которых припев организует в хор, стоит в ряд — без всяких преувеличений — великая группа, и это самое странное из всего, что успеваешь понять. Это как смотреть на самолет, который врезается в небоскреб в телевизоре. Повтор, еще повтор, а ты все смотришь и думаешь: то, что сейчас происходит, происходит here and now? Но ведь это уже история.

А потом он записал «Сияние»: «Спят тревоги и радуги, но сиянье обрушится вниз, станет твоей судьбой». Как будто на той старой фотографии больше нет колючей проволоки. «Взять и сказать: стоп! И оказаться — дома».

Читайте также

-

Энергия несогласия — «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова

-

«Адрес — время, а не место» — Новая жизнь Канского видеофестиваля

-

Как сберечь — нет ли средства, нет ли, нет ли, есть ли...

-

Обладать и мимикрировать — «Рипли» Стивена Зеллиана

-

Музыка, рождающая кино — Рюсукэ Хамагути и Эико Исибаси о фильме «Зло не существует»

-

Мы идем в тишине — «Падение империи» Алекса Гарленда